Экосистема голубого озера как пример карстового серного водоема с изолированной биотой

Автор: Ткаченко К.С., Таразанов В.В.

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Водные экосистемы

Статья в выпуске: 1-1 т.11, 2009 года.

Бесплатный доступ

В обзоре приводятся сводные географические, геологические, гидрохимические данные, а также описание биоценоза уникального изолированного карстового серного водоема (Голубого озера), расположенного в Сергиевском районе Самарской области. По результатам водолазного ландшафтного картирования составлена топографическая карта подводной части озера и уточнен состав его биоты. Предлагается занести этот водоем в список объектов, имеющих статус памятника природы федерального значения.

Карстовый водоем, биота

Короткий адрес: https://sciup.org/148198227

IDR: 148198227 | УДК: 574.51

Текст научной статьи Экосистема голубого озера как пример карстового серного водоема с изолированной биотой

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЯ

Голубое озеро — известный памятник природы Самарской области. Оно находится в 1,5 км от с. Самсоновка Исаклинского района и в 3 км от с. Старое Якушкино Сергиевского района (рис. 1).

Рис. 1 Карта-схема расположения Голубого озера в Самарской области

Насыщенный голубой цвет озера и его живописные холмистые окрестности производят неизгладимое впечатление и делают это место необычайно красивым. Озеро представляет собой карстовую воронку, заполненную водой, которая поступает из глубинных сероводородных источников. Этот водо-

Константин Сергеевич Ткаченко, научный сотрудник;

Вячеслав Владимирович Таразанов, научный сотрудник.

ем известен исследователям с середины XIX в. и всегда привлекал внимание краеведов и ученых. Впервые местонахождение водоема и быт окрестных жителей были описаны известным путешественником и ученым П.С. Палласом и академиком И.И. Лепехиным в 1768 г. [1, 2]. Лепехин описал мощный серный ключ, образующий вокруг себя болотину и впадающий в протекающую рядом речку Шунгут и выделил то обстоятельство, что местные жители не употребляют воду из реки и не дают ее скоту в связи с тем, что вода заражена химическими соединениями из серного ключа. Для того же места, что и в описании Лепехина, Паллас привел размеры серного озера (126 на 95 м) и отметил наличие большого серного ключа «страшной» глубины, питающего озеро. Кроме того, Паллас описал два соседних более мелких серных источника, которые существуют и в настоящее время. Из описаний этих исследователей не ясно, являлся ли серный ключ глубинной частью описанной Палласом заводи или их разъединяла перемычка суши. По-видимому, очертания озера периодически менялись как вследствие изменения мощности питающих озеро серных источников, так и вследствие открытых разработок природной серы, существовавших в этом районе во второй половине XVIII в. Впервые на этом месте серное озеро, в его виде, приближенном к настоящему, было отмечено в 1848 г. писателем И.С. Аксаковым [3], а через 3 года, в 1851 г., подробно описано оренбургским краеведом П.С. Лосиевским (по: [4]). По его описаниям, озеро имело диаметр 16 м, глу- бину около 40 м а поток воды из него мог приводить в движение 3 мельничных постава. С тех пор топография озера сильно изменилась, кроме того, настоящая глубина озера никак не соизмерима с данными Лосиевского, что делает весьма сомнительными сделанные в середине XIX в. промеры. Целью нашей работы было подводное картирование этого водоема, измерение гидрологических параметров и уточнение состава населяющей озеро флоры и фауны.

ТОПОГРАФИЯ И ГЕОЛОГОГИДРОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОЗЕРА

Голубое озеро является поверхностным проявлением процессов, происходящих в покрытом карбонатно-сульфатном карсте пермского возраста [5], характерной формой рельефа северных районов Самарской области. Результатом таких процессов становятся карстовые воронки, провалы, котловины, овраги, вертикальные полости и пещеры. Воронки — разнообразные по форме замкнутые впадины, являются самыми распространенными формами карстовых образований. Ряд таких воронок имеет на дне водоотводящие поноры (отверстия) размерами от 0,1 м и более. Поноры, имеющие отверстие, достаточное для прохождения человека, ведут в горизонтальные пещеры различной величины. Голубое озеро заполняет подобную воронку и по типу режима движения вод относится к постоянным карстовым озерам [5, 6].

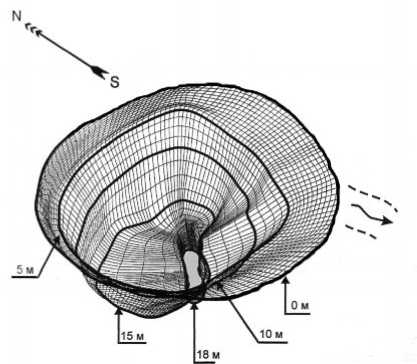

По результатам проведенного авторами водолазного картирования в 2003-2005 гг. озеро представляет собой карстовую воронку с уклоном стенок 70-90° и небольшой отмелью, образованной на южной стороне воронки в месте выхода серного ручья (рис. 2). Дно воронки находится на глубине 15 м, у южного края дно образует вытянутый провал на 3 м, таким образом, максимальная глубина озера составляет 18 м. Как на дне провала, так и в основном южном склоне, обнаружено несколько крупных отверстий диаметром от 30 до 50 см, из которых бьют мощные ключи. Нынешний диаметр озера составляет 42 м, площадь водного зеркала — 1086,31 м2. Постоянная среднегодовая температура +7,8°С, однако она варьирует в пределах 2С° в зависимости от глубины — от 6,8°С у дна до 8,8°С у поверхности.

По химическому составу вода в озере относится «к сероводородным сульфатно-кальциевым гипсовым водам» [7]. Концен трация сульфатов, фосфатов, сероводорода, кальция и общая сумма ионов очень высокая и значительно превышает ПДК для рыбохозяйственного водоема, а по плотности вода в озере приближена к морской (таблица). Такие гидрохимические показатели ингибируют развитие фито- и зоопланктона и биоты озера в целом. В то же время особый химический состав и активные обновление воды, благодаря непрерывным донным источникам, обуславливают кристальную чистоту и насыщенный голубой цвет воды.

Рис. 2. Трехмерный профиль Голубого озера с изобатами: стрелкой и пунктирными линиями обозначен исходящий серный ручей

Прозрачность, измеренная по диску Секки, достигает 18 м, т.е. днем при достаточном солнечном освещении озеро имеет абсолют ную горизонтальную и вертикальную видимость под водой (рис. 3 и 4).

Следует отметить, что в настоящее время гидрология озера изменилась благодаря тому, что с конца 60-х годов XX в. водозабором из озера пользовались нефтяники НГДУ «Сергиевск-нефть». Мощный поток воды им был необходим для закачивания в нефтяные пласты при отборе нефти. Характерно, что уровень воды в озере при этом не понижался. Это говорит о большом притоке подземных вод, по данным исследований, проведенных в 1937 г., расход воды из озера составлял 6220 м3/сут. [4]. Более 15 лет назад вся эта система пришла в негодность и была заброшена. От водозаборной станции на дне осталась пара патрубков. По-видимому, прокладка труб была спроектирована так, что вода из озера под собственным напором свободно поступала в трубы и текла по врытой в землю многокилометровой системе. Мощный поток, исходящий из озера и впадающий в р. Шун- гут за десятилетия водозабора превратился в уменьшении общего расхода воды из озера. узкий ручей, из чего можно сделать вывод об

Рис. 3. Вид Голубого озера с птичьего полета (фото В. Лукьянец)

Рис. 4. Подводный ландшафт и прозрачность воды (фото К. Ткаченко)

Рис. 5. Заросли харовых водорослей Chara braunii (фото К. Ткаченко)

Рис. 6. Наросты бактериального ила (фото К. Ткаченко)

Таблица

Концентрация некоторых химических элементов в воде Голубого озера (по данным гидрохимической лаборатории ООО «Центр мониторинга водной и геологической среды» от 13.02.2003 г.)

|

Химические компоненты |

Единицы измерения |

Концентрация |

пдк для рыбохо зяйств. водо ема |

|

Общая сумма ионов |

мг/дм3 |

2248,05 |

1000 |

|

Растворенный кисло род |

мг О2/дм3 |

7,2 |

6,0 |

|

Сульфаты |

мг/дм3 |

1310 |

100 |

|

Сероводород |

мг/дм3 |

0,08 |

Отсут. |

|

Кальций |

мг/дм3 |

541,08 |

100 |

|

Гидрокарбонаты |

мг/дм3 |

250,1 |

400 |

|

Фосфаты (по фосфору) |

мг/дм3 |

0,33 |

0,2 |

|

Магний |

мг/дм3 |

51,07 |

50 |

|

Натрий |

мг/дм3 |

42,5 |

200 |

|

Медь |

мг/дм3 |

0,001 |

0.001 |

|

Свинец |

мг/дм3 |

0,005 |

0.006 |

|

Хлориды |

мг/дм3 |

53,3 |

300 |

|

Фториды |

мг/дм3 |

1,08 |

1,5 |

|

Жесткость общая |

ммоль/дм3 |

31,2 |

БИОТА

Наиболее примечательной особенностью озера является популяция харовых водорослей Chara braunii (Chorophyta: Chariaceae) [8, 9], составляющих основную часть фитомассы и являющихся единственным представителем многоклеточных организмов верхней сублиторали озера (рис. 5). Пояс произрастания харовых водорослей распространяется по всей окружности озера и опускается до глубины 4-5 м, получая наибольшее развитие на мелководной и хорошо освещенной отмели в его южной части. Все дно озера, как на мелководье, так и в самой котловине, представляет собой наслоения серобактерий, образующие мощные бактериальные маты. По проведенным измерениям толщина бактериального слоя на вертикальных стенках варьирует от 2 до 10 см до основной породы, толщина бактериальных матов на дне котловины превышает 150 см (по 5 измерениям стальным щупом названной длины твердая порода не была обнаружена). На вертикаль ных подводных склонах слои бактерий формируют причудливые наросты различной формы (рис. 6).

В эулиторали масса бактериального ила смешана с частицами берегового грунта. Ил жирный на ощупь и с сильным запахом сероводорода. Такие условия возникают в значительно загрязн е нных органическими веществами водоемах, чаще всего в сточных канавах.

Основой существования эулиторали озера является сплавина. Сплавина представляет собой дернину зеленых мхов Фонтиналис ( Fontinalis antipyretica ) толщиной до 20 см. Нижняя (отмершая) часть мхов сильно переплетена и содержит большую массу ила перемешанного с береговым грунтом. В толще встречается множество раковин погибших моллюсков. Основными потребителями детрита в сплавине озера являются личинки мух сем . Sirphidae, ильницы сем. Eristalis sp. и сем. Stratiomydae, львинка обыкновенная Stratiomyia chamaeleon . Кроме этих членистоногих детритофагов нами найдены и кольчатые черви род Tubifex sp. Данные животные являются характерными обитателями загрязненных органикой водо е мов. Из моллюсков найдены 2 вида прудовиков: Limnaea palustris и L. ovata , один вид катушек — Planorbis planorbis . Растительноядные жуки представлены водолюбами Berosus sp. и Helophorus sp . Наибольший интерес представляет находка в эулитоали рачков Jsopoda предположительно Jaera albifrous и Asellusa-quaticus. Среди обычных растительноядных членистоногих озера выявлены ногохвостки Podura aquatica, в большом количестве встречающиеся во мху и на поверхности воды. Из хищных насекомых наиболее многочисленную группу составляют водяные клопы-водомерки Yerrus rufoscutellatus , гладыши Natonecta lutea и водяные скорпионы Nepa cinerea. Все они представлены как имаго, так и личинками различных возрастов. Из хищных жуков отмечены вертячки Ygri-nus sp . Вершину пищевой пирамиды Голубого озера венчает единственный его позвоночный обитатель лягушка озерная Rana ridibunda. Лягушки представлены в основном сеголетками и двухлетними особями. Взрослые животные встречаются единично. Очевидно, что лягушки мигрируют сюда из соседних водоемов, в озере они не размножаются.

Как показали наши предварительные исследования, в эулиторали Голубого озера встречаются представители 4 типов многоклеточных животных:

Кольчатые черви — 1 вид;

Моллюски -3 вида;

Членистоногие — 15 видов.

Хордовые — 1 вид.

Сообщество серобактерий, населяющих водоем, требует отдельного таксономического исследования.

Голубое озеро Самарской области в его нынешнем состоянии является уникальной карстовой водной экосистемой и представляет ценность как для биологов и экологов, так и как объект для экотуризма, дайвинга и, возможно, в будущем для подводной спелеологии. Наряду с живописными уголками Жигулевского заповедника Голубое озеро может стать популярным местом для проведения экскурсий по природным национальным паркам. Поэтому целесообразным будет внесение этого объекта и окружающей территории в реестр охраняемых памятников природы федерального значения и проведение ежегодного экологического мониторинга этого водоема.

Список литературы Экосистема голубого озера как пример карстового серного водоема с изолированной биотой

- Паллас П.С. Путешествие по разным провинциям Российской империи. Часть первая. СПб: Имп. Акад. наук, 1773.

- Лепехин И.И. Ученые путешествия по России. СПб: Имп. Акад. наук, 1821.

- Аксаков И.С. Письма к родным. 1844-1849//Из: И.С. Аксаков. Письма. 1848/Сб. под ред. Т.Ф. Пирожковой. М.: Наука, 1988.

- Матвеев В.И. Озеро Голубое//Памятники природы Куйбышевской области. Куйбышев: Кн. изд-во, 1986.

- Отрешко А.И. Роль предсарматских размывов в формировании серных месторождений Предкаопатского бассейна//А.И. Отрешко (ред.) Формационный метод в прогнозе и изучении месторождений горнохимического сырья. М.: Недра, 1974.

- Palmer A.N. Geomorphic interpretation of karst features//LaFleur R.G. (ed.). Groundwater as a geomorphic agent. Boston: Allen & Unwin, 1984.

- Климовский В.А., Шиклеев С.М. Минеральные лечебные источники и их терапевтическое применение//Природные лечебные богатства Куйбышевской области. М.: ОГИЗ, 1948.

- Матвеев В.И. Озеро Голубое//«Зеленая книга» Поволжья. Самара: Кн. изд-во, 1995.

- Матвеев В.И., Ткаченко К.С., Таразанов В.В. «Голубая жемчужина» Самарской области//Исследования в области биологии и методики преподавания: Сб. науч. тр. Самара, 2003. Вып. 2.