Экотоксикологические исследования донных отложений центральных и восточных районов Баренцева моря

Автор: Горбачева Е. А.

Журнал: Вестник Мурманского государственного технического университета @vestnik-mstu

Статья в выпуске: 2 т.23, 2020 года.

Бесплатный доступ

Методом биотестирования исследована экотоксичность донных отложений центральных и восточных районов Баренцева моря. В экспериментах изучалось воздействие водных вытяжек донных отложений на рост культуры морской одноклеточной водоросли Phaedactylum tricornutum Bohlin и выживаемость личинок эвригалинного жаброногого рачка Artemia salina L. По данным исследований в Центральном, Западно-Новоземельском и Южно-Новоземельском желобах наряду с нетоксичными присутствуют слабо- и среднетоксичные донные отложения, что может указывать на накопление загрязняющих веществ в этих районах Баренцева моря. В прилегающих к желобам районах моря токсичные донные отложения не обнаружены. В вытяжках, отнесенных к категориям слабо- и среднетоксичных, наблюдалось преимущественно снижение выживаемости личинок A. salina. Только одна вытяжка, полученная из донных отложений Южно-Новоземельского желоба, оказывала слабое токсическое воздействие на одноклеточную водоросль Ph. tricornutum. Содержание мелкодисперсной (> 0,063 мм) фракции в донных отложениях, характеризующихся как слабо- и среднетоксичные, составляло 24,8–66,8 % и не отличалось от содержания этой фракции в донных отложениях, классифицированных как нетоксичные – 27,8–76,9 %. Полученные данные согласуются с опубликованными результатами химического анализа, в соответствии с которыми Центральный, Западно-Новоземельский и Южно-Новоземельский желобы отмечены среди районов Баренцева моря с наиболее высоким содержанием целого ряда загрязняющих веществ в донных отложениях.

Биотестирование, токсичность, донные отложения, Баренцево море, Phaeodactylum tricornutum, Artemia salina, bioassay, toxicity, marine sediments, Barents Sea,

Короткий адрес: https://sciup.org/142224555

IDR: 142224555 | УДК: 628.394.6:59 (268.45) | DOI: 10.21443/1560-9278-2020-23-2-122-130

Текст статьи Экотоксикологические исследования донных отложений центральных и восточных районов Баренцева моря

e-mail: , ORCID:

e-mail: , ORCID:

Экотоксичность – это характеристика качества окружающей среды, полученная с помощью живых биотестов. Методы биотестирования достаточно широко применяются при проведении экологических исследований и характеризуются простотой, доступностью и быстротой получения результата (Калинкина и др., 2013; Лукьянова и др.; 2014; Strode et al., 2017; Vethaak et al., 2017). Живые организмы, используемые в качестве биотестов, как правило, обладают высокой чувствительностью и способны реагировать на низкие концентрации токсических веществ. Экотоксичность является интегральным показателем и учитывает воздействие на живой организм всего комплекса накопленных в среде загрязняющих веществ и их метаболитов, а также синергические и антагонистические взаимодействия. По мнению В. А. Тереховой (2011), использование приемов биотестирования позволяет получить информацию о неблагополучии в опережающем режиме, до проявления видимых изменений в природных экосистемах.

Загрязняющие вещества, поступившие в водоем, аккумулируются в донных отложениях. Уровень загрязнения донных отложений, большей частью значительно выше, чем воды. Поллютанты накапливаются на дне крайне неравномерно. Рельеф дна оказывает существенное влияние на динамику придонных сред, на распределение и концентрацию осадочного материала и химических веществ, в том числе загрязнителей (Зинченко, 2009). Аккумуляция загрязняющих веществ возможна в районах депонирования осадочного вещества, которое на Арктическом шельфе в значительной степени представлено нефелоидами – тонкодисперсными, терригенными осадками, переносимыми во взвеси и отличающимися повышенной сорбционной емкостью (Зинченко, 2008). Загрязнение донных отложений особенно опасно для бентосных организмов и может привести к снижению их продуктивности, что негативно отразится на многих звеньях пищевой цепи, включая ценные промысловые виды.

Для выявления экотоксичности донных отложений биотестированию подвергаются водные вытяжки донных отложений и (или) "неизмененные" донные отложения (Терехова, 2011; Степанова, 2017). При биотестировании водных вытяжек донных отложений применяются бактерии, одноклеточные водоросли, простейшие, ракообразные, гаметы и личинки морских ежей, личинки и молодь рыб, "неизмененных" донных отложений ‒ личинки хирономид, ракообразные, моллюски, личики и молодь рыб (Davies et al., 2012; Жмур, 2012; Степанова, 2017). Например, одноклеточная водоросль Phaedactylum tricornutum была использована для оценки токсичности водных вытяжек донных отложений западной части Берингова и Охотского морей (Соколова и др., 1997). Для биотестирования "неизмененных" донных отложений Рижского залива (Балтийское море) применялись амфиподы Monoporeia affinis, Pontogammarus robustroides, Corophium volutator и Bathyporeia pilosa (Strode et al., 2017). В практике токсикологического контроля донных отложений в Северной Америке используются тест с амфиподами Hyalella azteca и бактериальный тест Microtox® (Степанова, 2017). Следует отметить, что универсального биотеста высокочувствительного ко всем видам загрязняющих веществ не существует из-за избирательной чувствительности организмов к действию токсикантов. При проведении экотоксикологических исследований рекомендуют одновременно использовать 2–3 тест-организма различных трофических уровней (Терехова, 2011; Жмур, 2012).

В настоящее время экотоксичность донных отложений Баренцева моря изучена недостаточно. В 1991 и 1992 гг. было проведено биотестирование придонных вод и донных отложений Баренцева моря с использованием инфузории Tetrahymena piriformis, которое показало умеренное и выраженное ингибирование культуры простейших, главным образом, на участках, находящихся под воздействием вод СевероАтлантического течения, а также в районах, близко расположенных к источникам техногенного загрязнения (Гуревич, 2002). В последние годы опубликованы результаты биотестирования донных отложений южной части Баренцева моря (Горбачева, 2018), района Штокмановского газоконденсатного месторождения (Горбачева, 2017) и океанологического разреза "Кольский меридиан" (Горбачева, 2019).

Целью исследований являлось определение уровня экотоксичности донных отложений, отобранных в центральных и восточных районах Баренцева моря, преимущественно в Центральном, Западно-Новоземельском и Южно-Новоземельского желобах, и сравнение полученных данных с опубликованными результатами химико-аналитических исследований.

Материалы и методы

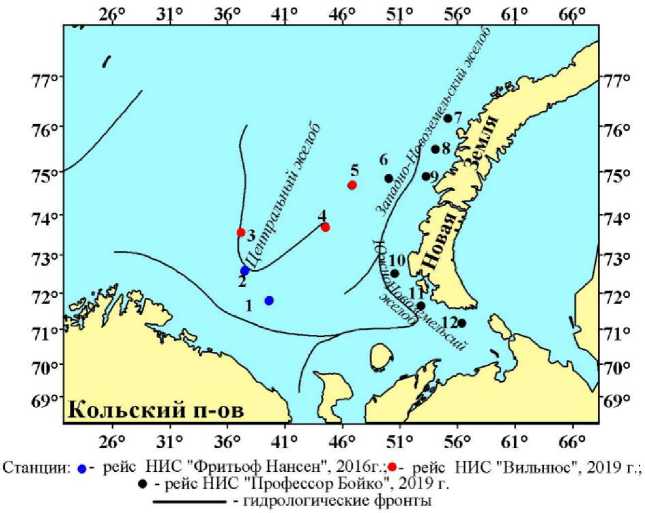

Донные отложения были отобраны в экспедициях научно-исследовательских судов "Фритьоф Нансен", "Вильнюс" и "Профессор Бойко" Полярного филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии ("ПИНРО" им. Н. М. Книповича) в Баренцевом море в рамках выполнения государственного задания в 2016 и 2019 гг. Отбор проб производился дночерпателем Ван-Вина с площадью захвата 0,1 м 2 . До начала исследований донные отложения хранили при температуре минус 18 °С не более 2-х месяцев. Карта-схема расположения станций отбора проб представлена на рис. 1.

Анализ гранулометрического состава донных отложений проводился водно-ситовым методом. Применялись сита с размером отверстий 0,063, 0,125, 0,25 0,5, 1 и 2 мм. Рассчитывалось процентное содержание в донных отложениях мелкозернистой фракции (> 0,063 мм), песка (от 0,063 до 2 мм) и гравия (от 2 до 63 мм) 1 .

В качестве тест-организмов использовались культура одноклеточной водоросли Phaedactylum tricornutum Bohlin и личинки эвригалинного жаброногого рачка Artemia salina L. Эти тест-организмы хорошо культивируются в лабораторных условиях и доступны в течение всего года. Культура Ph. tricornutum и личинки A. salina рекомендованы для определения токсичности морских вод и донных отложений, отработанных буровых растворов и сточных вод разной степени солености, сбрасываемых в морские воды 2 .

Рис. 1. Карта-схема расположения станций отбора проб донных отложений (положение гидрофронтов по: Воды…, 2016)

Fig. 1. Schematic map of the location of the bottom sediment sampling stations (position of hydrological fronts according to The Barents Sea…, 2016)

Изучалось воздействие на тест-организмы водных вытяжек из донных отложений. Перед приготовлением вытяжки донные отложения высушивались до воздушно-сухого состояния, заливались морской водой из условно чистого района моря в соотношении 1 : 4 по объему и перемешивались в течение 2 ч. Затем отстаивались в течение 1 ч при температуре 20 ± 5 °С и 20 ч при температуре 2–4 °С. После отстаивания надосадочная жидкость сливалась и центрифугировалась в течение 10 мин при скорости 4000 об/мин.

Постановка экспериментов на водоросли Ph. tricornutum осуществлялась в соответствии с ГОСТ 31960 3 , личинках A. salina – ГОСТ 31959 4 . Принятие указанных ГОСТов способствовало унификации методов оценки токсичности с использованием водоросли Ph. tricornutum и личинок A. salina и их гармонизации с требованиями международных стандартов.

При проведении исследований изучалось воздействие водных вытяжек из донных отложений на рост водоросли Ph. tricornutum и выживаемость личинок A. salina. Водоросли подсчитывались в камере Горяева и вычислялось процентное отношение числа клеток в вытяжке и числа клеток в контроле. Выживаемость рачков оценивалась как процентное отношение конечного количества выживших особей к их начальному количеству в каждом варианте опыта. Продолжительность опытов составляла 96 ч. Результаты экспериментов обрабатывались методами вариационной статистики: рассчитывалось среднее арифметическое и доверительный интервал.

Донные отложения считались нетоксичными для Ph. tricornutum, если в конце эксперимента численность клеток водоросли в полученной из них водной вытяжке составляла ≥ 90 %, слаботоксичными – 89–65 %, среднетоксичными – 50–64 %, высокотоксичными – 0–49 % от контроля. Для личинок A. salina донные отложения характеризовались как нетоксичные при выживаемости рачков в водной вытяжке в конце опыта 90–100 %, слаботоксичные – 89–65 %, среднетоксичные – 50–64 %, высокотоксичные – 0–49 %. По тест-организму, проявившему наибольшую чувствительность, определялась итоговая токсичность водной вытяжки и донных отложений, из которых она получена.

Результаты и обсуждение

По данным гранулометрического анализа содержание мелкозернистой фракции (табл.) в изученных пробах донных отложений изменялось от 24,8 до 76,9 %. Донные отложения Южно-Новоземельского желоба характеризовались преобладанием мелкозернистой (< 0,063 мм) фракции в центральных (станция 11) и южных (станция 12) районах и доминированием песчаной (0,063–2 мм) на севере (станция 10). В донных отложениях Западно-Новоземельского желоба мелкозернистая и песчаная фракции встречались приблизительно в равных количествах на юге (станция 9), а мелкозернистая преобладала в северных (станция 7) и центральных (станция 8) областях. Песчаная фракция доминировала в донных отложениях, отобранных в районе Центрального желоба (станции 2–4) и за пределами желобов (станции 1, 5 и 6). Песчаная фракция повсеместно представлена песком мелкой и средней крупности.

Таблица. Гранулометрический состав донных отложений Table. Grаin size of the bottom sediments

|

Номер станции |

Глубина, м |

Фракции, % |

Номер станции |

Глубина, м |

Фракции, % |

||||

|

<0,063 мм |

0,063–2 мм |

2–63 мм |

<0,063 мм |

0,063–2 мм |

2–63 мм |

||||

|

1 |

177 |

45,2 |

54,6 |

0,15 |

7 |

221 |

76,9 |

23,0 |

0,08 |

|

2 |

280 |

27,8 |

63,3 |

8,9 |

8 |

207 |

54,1 |

44,2 |

1,7 |

|

3 |

219 |

44,3 |

54,9 |

0,84 |

9 |

160 |

50,5 |

48,3 |

1,2 |

|

4 |

302 |

24,8 |

74,7 |

0,53 |

10 |

137 |

37,0 |

62,2 |

0,08 |

|

5 |

174 |

32,4 |

67,0 |

0,57 |

11 |

170 |

60,4 |

38,9 |

0,71 |

|

6 |

130 |

36,2 |

61,9 |

1,87 |

12 |

140 |

66,8 |

33,1 |

0,15 |

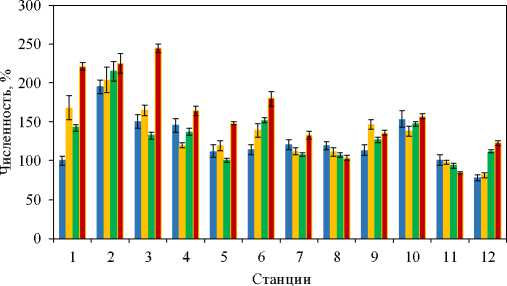

Результаты проведенных исследований показали, что слабое токсическое воздействие на культуру водоросли Ph. tricornutum (количество клеток снижалось в конце эксперимента до 84 % по сравнению с контролем) оказывала только водная вытяжка донных отложений, отобранных в центральной части Южно-Новоземельского желоба на станции 11 (рис. 2). В водной вытяжке донных отложений станции 12, располагавшейся в южной части Южно-Новоземельского желоба, угнетение роста водоросли зарегистрировали только в 1 и 2-е сутки опыта до 78 и 82 % по сравнению с контролем соответственно, которое в дальнейшем сменилось восстановлением и стимуляцией деления клеток Ph. tricornutum. В конце эксперимента количество клеток водоросли в вытяжке донных отложений станции 12 достигало 122 % по сравнению с контролем (произошла адаптация к изменившимся условиям среды), и ее можно считать нетоксичной для Ph. tricornutum. Водные вытяжки из остальных проб донных отложений (станции 1–10) оказывали только стимулирующее воздействие на рост культуры водоросли (численность клеток возрастала до 120–240 % по сравнению с контролем).

■ 1 сут ■ 2 сут ■ 3 сут ■ 4 сут

Рис. 2. Динамика численности водоросли Ph. tricornutum в водных вытяжках донных отложений

Fig. 2. Abundance dynamics of the algae Ph. tricornutum in the sediment elutriates

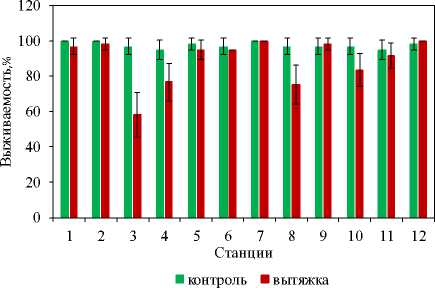

Биотестирование с использованием личинок A. salina показало снижение выживаемости рачков в водной вытяжке донных отложений юго-западного склона Центрального желоба (станция 3) до 53 % (рис. 3), что позволило классифицировать ее как среднетоксичную. Слаботоксичными для личинок A. salina оказались водные вытяжки донных отложений, отобранных в восточной части Центрального (станция 4), центральной части Западно-Новоземельского (станция 8) и на севере Южно-Новоземельского (станция 10) желобов, в которых выживаемость рачков снижалась до 77, 75 и 83 % соответственно. В водных вытяжках из донных отложений остальных станций (1, 2, 5–7, 9, 11 и 12) выживаемость рачков составляла 92–100 %, и их можно считать нетоксичными для личинок A. salina.

Рис. 3. Выживаемость личинок A. salina в водных вытяжках донных отложений Fig. 3. Survival of the brine shrimp A. salina larvae in the sediment elutriates

Таким образом, по данным биотестирования токсичные для тест-объектов водные вытяжки были получены из проб донных отложений, отобранных в северных и центральных районах Южно-Новоземельского (станции 10 и 11) и центральной части Западно-Новоземельского (станция 8) желобов, а также на западном склоне и в восточной части Центрального желоба (станции 3 и 4), в районе огибающей его фронтальной зоны (рис. 1). Личинки A. salina оказались более чувствительны к загрязняющим веществам, содержащимся в водных вытяжках донных отложений изученных районов моря, чем культура одноклеточной водоросли Ph. tricornutum. Водные вытяжки из донных отложений оказывали преимущественно стимулирующее воздействие на рост водоросли Ph. tricornutum. По содержанию мелкодисперсной (< 0,063 мм) фракции все изученные донные отложения отличались не более чем в 3 раза. Донные отложения, классифицированные по результатам биотестирования водных вытяжек как токсичные, не выделялись высоким содержанием этой фракции. Содержание мелкозернистой фракции в токсичных донных отложениях изменялось в диапазоне от 24,8 до 66,8 %, в нетоксичных – от 27,8 до 76,9 %.

Внутренние желобы Баренцева моря, к которым относятся Западно-Новоземельский, Южно-Новоземельский и Центральный, рассматриваются как современные седиментологические ловушки (Митяев и др., 2007), а Центральный желоб считается наиболее крупной из них (Зинченко, 2009). Днища внутришельфовых желобов представлены замкнутыми по периметру наиболее погруженными субгоризонтальными или слабонаклонными участками морского дна. Они сравнительно узкие, вытянутые в длину, плоские, выполнены морскими и ледниково-морскими, преимущественно тонкозернистыми (нефелоидными) осадками 5 . Известно, что загрязняющие вещества в океане переносятся преимущественно со взвесью (Айбулатов и др., 1999), и районы ее аккумуляции могут являться ловушками загрязняющих веществ. Взвешенное вещество, а вместе с ним и поллютанты могут поступать на днище желобов и гравитационным путем со склонов прилежащих возвышенностей.

В тонкодисперсных, обладающих высокой сорбционной способностью донных отложениях, наблюдается более значительное содержание химических элементов и соединений, в том числе и антропогенного происхождения, чем грубодисперсных (Гуревич, 2002). Токсичность водных вытяжек обусловлена комплексным воздействием всех химических элементов и соединений, перешедших в них из донных отложений. При получении водной вытяжки в нее переходит только часть накопленных в донных отложениях загрязняющих веществ. Э. П. Щербань с соавторами (1994) показали, что степень вымывания поллютантов в водные вытяжки зависит от типа донных отложений, количественного содержания в них загрязняющих веществ, формы нахождения (существования) того либо другого элемента в донных отложениях и т. д. По данным этих исследований, например, нефтепродукты лучше переходят в водные вытяжки из песчаных и илисто- песчаных, чем из илистых донных отложений. При приготовлении водных вытяжек в них вместе с загрязняющими веществами вымываются и биогенные элементы. Обогащение биогенами может быть причиной стимулирующего воздействия водных вытяжек донных отложений на рост водорослей (Олькова, 2014).

Присутствие токсичных донных отложений в Западно-Новоземельском, Южно-Новоземельском и Центральном желобах, вероятно, является следствием накопления загрязняющих веществ в этих районах моря. Результаты химико-аналитических исследований указывают, как правило, на относительно низкий уровень загрязнения донных отложений Баренцева моря в целом (The Barents Sea…, 2011). Вместе с тем Южно-Новоземельский, Западно-Новоземельский и Центральные желобы упоминаются среди районов Баренцева моря, характеризующихся наиболее высоким уровнем содержания целого ряда загрязняющих веществ. Так, в Южно-Новоземельском желобе отмечали более высокое по сравнению с фоновым уровнем содержание мышьяка и меди (Корнеев и др., 2008). Результаты исследований, представленные в работе М. А. Новикова и А. Ю. Жилина (2015), показывают, что максимальные для Баренцева моря уровни загрязнения донных отложений цинком и дихлордифенилтрихлорэтаном (ДДТ) регистрировались в том числе и в Южно-Новоземельском желобе. По данным этих авторов, Западно-Новоземельский желоб упоминается среди районов Баренцева моря с наиболее высоким содержанием меди, никеля, мышьяка и ДДТ. В Центральном желобе наблюдалось более значительное, чем в других районах Баренцева моря (за исключением прибрежной зоны), накопление в донных отложениях меди, цинка, свинца, кадмия, никеля, мышьяка, хрома, гексахлорциклогексана, хлорданов, полихлорбифенилов и ДДТ (Ильин и др., 2015; Новиков и др., 2015).

Согласно представленным результатам в Центральном желобе токсичные донные отложения регистрировались в области прохождения фронтальной зоны (рис. 1), разделяющей баренцевоморские и атлантические водные массы. Вместе с тем химико-аналитические данные о повышенном накоплении загрязняющих веществ именно на этом участке отсутствуют (отмечают, как правило, загрязнение донных отложений Центрального желоба в целом). Обобщение результатов исследований в районе другой фронтальной зоны – Полярного фронта (находится на северо-западе и севере Баренцева моря и отделяет атлантические водные массы от арктических), показало, что наблюдаемое здесь повышенное загрязнение вод преимущественно не сопровождалось более высоким загрязнением донных отложений (Новиков и др., 2018).

Районы исследований расположены на значительном удалении от наиболее хозяйственно освоенных участков побережья, и поступление загрязнения в эти акватории возможно с водами течений, льдами и в результате атмосферного переноса. Вместе с теплыми атлантическими водами Нордкапского течения в Баренцево море переносятся поллютанты от северо-европейских промышленных центров (Гуревич, 2002; Ильин и др., 2015). В Южно-Новоземельский и Западно-Новозельский желобы токсиканты могут поступать также и с водами холодного течения Литке из Карского моря (Новиков и др., 2015), источниками загрязнения которого являются, главным образом, атмосферный перенос и сток сибирских рек Оби и Енисея (Ильин и др., 2015). Кроме того, льды способны транспортировать осадочное вещество (вместе с загрязнением), захваченное при их образовании из водной толщи, и эоловый материал, накопившийся на поверхности (Лисицын, 2001). В Баренцевом море лед может быть как местный, так и выносимый через Карские ворота и пролив между архипелагами Новая Земля и Земля Франца-Иосифа (фондовые данные ПИНРО). Осадочный материал (включая загрязняющие вещества), переносимый льдами, после их таяния фиксируется в толще донных осадков (Шевченко и др., 2001). Поставка эолового материала в Арктике в значительной степени происходит зимой при высокой сухости атмосферы, и главное значение имеет вымывание снегом, причем аэрозольного вещества не местного, а дальнего переноса (Лисицын, 2010). Многие элементы (Pb, Sb, Se, V и др.) поступают в Арктику преимущественно с аэрозолями (Шевченко и др., 2000).

При проведении экологического мониторинга методы биотестирования используются для выявления районов повышенного накопления токсичных соединений и оценки биологических эффектов загрязнения. Результаты биотестов показали ухудшение качества донных отложений на отдельных участках Центрального, Западно-Новоземельского и Южно-Новоземельского желобов, которое выражалось преимущественно в снижении выживаемости личинок А. salina и только в одном случае в ингибировании деления клеток водоросли Ph. tricornutum в экспериментах с водными вытяжками. Данные биотестов указывают на биологическую доступность токсикантов и чувствительность рачков-фильтраторов или одноклеточных водорослей к комплексу загрязняющих веществ, содержащихся в донных отложениях, отнесенных к категориям токсичных. Вместе с тем весьма сложно применять результаты исследований, проведенных в лаборатории, к организмам в естественной среде обитания. Донные биоценозы изученных районов моря представлены широким набором видов, относящихся к различным таксонам беспозвоночных и водорослей как более, так и менее чувствительных к данному загрязнению. Гидробионты могут адаптироваться к повышенному содержанию поллютантов в среде, отличаться по уровню токсикорезистентности на разных стадиях онтогенеза, перемещаться из загрязненных районов на участки с низким уровнем накопления токсических соединений и др. Для получения более полной информации об экотоксичности донных отложений необходимо использовать не только более широкий набор биотестов, но и биомаркеры, которые позволяют регистрировать неблагоприятные воздействия низкой интенсивности и в ряде случаев идентифицировать природу стресс-фактора. Наряду с изучением водной вытяжки, желательно применять биотестирование и для исследования "неизмененных" донных отложений.

Заключение

Изучение экотоксичности донных отложений центральных и восточных районов является продолжением исследований качества донных отложений открытых акваторий Баренцева моря. Ранее слаботоксичные для личинок А. salina донные отложения были зарегистрированы на станциях 3, 6 и в северной части океанологического разреза "Кольский меридиан" (Горбачева, 2019), а также на участке Штокмановского газоконденсатного месторождения (Горбачева, 2017). Биотестирование донных отложений южных районов Баренцева моря позволило охарактеризовать их преимущественно как нетоксичные или слаботоксичные (Горбачева, 2018). Следует отметить, что в 1993 г. при широкомасштабных экотоксикологических исследованиях дальневосточных морей зафиксировали слаботоксичные для водоросли Ph. tricornutum донные отложения в открытых районах Охотского и западной части Берингова морей, и эти данные были приняты в качестве фоновых характеристик качества водной среды в условиях усиливающегося антропогенного влияния на экосистемы (Соколова и др., 1997).

В результате проведенных исследований показано, что в Центральном, Западно-Новоземельском и Южно-Новоземельского желобах Баренцева моря наряду с нетоксичными присутствуют слабо- и среднетоксичные донные отложения. На трех станциях, располагавшихся за пределами желобов, токсичные донные отложения не зафиксированы. Личинки А. salina оказались более чувствительны к загрязняющим веществам, накопленным в донных отложениях изученных районов моря, чем микроводоросль Ph. tricornutum. Не выявлено зависимости степени токсичности исследованных донных отложений от их гранулометрического состава. Результаты биотестирования согласуются с опубликованными данными химического анализа донных отложений, указывающими на накопление целого ряда поллютантов в Центральном, Западно-Новоземельском и Южно-Новоземельского желобах Баренцева моря.