Экотопическое распространение эпилитных лишайников в скальных лесных сообществах на территории Архангельской области

Автор: Сонина Анжелла Валерьевна

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Биология

Статья в выпуске: 2 (139), 2014 года.

Бесплатный доступ

На возвышенностях Оловгора и Муройгора кряжа Ветреный пояс (Архангельская область) в условиях скальных лесных сообществ изучено распространение эпилитных лишайников. Показано, что освещенность значимо изменяется в зависимости от угла наклона поверхности субстрата. Это позволило считать световой фактор основным при распределении эпилитных лишайников в условиях скальных типов леса. В зависимости от числа видов лишайников в описании и условий освещенности выделено три типа экотопов. I - горизонтальные отрицательно наклоненные поверхности (положение под камнем), II - вертикальные поверхности, III - горизонтальные положительно наклоненные поверхности. Экотопический анализ показал, что при отсутствии нарушений и наличии большого числа микрониш (микроместообитаний) эпилитный лишайниковый покров развивается по естественному направлению в сукцессионном ряду от накипных лишайников к листоватым и кустистым.

Эпилитные лишайники, скальные лесные сообщества, экотоп, ветреный пояс, архангельская область

Короткий адрес: https://sciup.org/14750616

IDR: 14750616 | УДК: 574.24

Текст научной статьи Экотопическое распространение эпилитных лишайников в скальных лесных сообществах на территории Архангельской области

Скальные типы леса в пределах северо-запада России являются довольно редкими и вместе с зеленомошными и вересковыми занимают не более 8 % площади всех лесов [3]. Они характеризуются недостатком влаги, слаборазвитыми почвами, разреженным древостоем, наличием скального субстрата, значительным участием эпилитных лишайников в мохово-лишайниковом ярусе [3], [4], [5]. Эпилитные лишайники, являясь биодеструкторами скального субстрата, выполняют важную роль в первичных процессах почвообразования, формируя условия для заселения других организмов. В Архангельской области скальные лесные сообщества широко представлены в пределах кряжа Ветреный пояс. В этом районе ведутся лесозаготовки, разрабатываются карьеры для добычи камня, в то же время оценка состояния биотического комплекса не произведена. Цель нашей работы – изучить экотопические особенности в распространении эпилитной группы лишайников.

МЕСТО ИССЛЕДОВАНИЯ, ОБЪЕКТЫ И МЕТОДИКА

Исследование выполнено на территории Архангельской области на двух возвышенностях кряжа Ветреный пояс – Муройгора и Оловго-ра – в период 2010–2012 годов. Изучен эпилит-ный лишайниковый покров на северо-восточных склонах возвышенностей в пределах геоботанических профилей 20 х 120 м, на пробных площадях 10 х 20 м (Муройгора), 20 х 20 м (Оловгора), где выполнены полные геоботанические описания растительного покрова. Описания эпилитного лишайникового покрова сделаны на учетных площадках 10 х 20 см, где отмечали видовое разнообразие лишайников, покрытие отдельных видов, общее покрытие видов и параметры среды: экспозиция к сторонам света, угол наклона поверхности субстрата, освещенность, петрография субстрата. Растительный покров был описан на 14 пробных площадях, эпилитный лишайниковый покров – на 400 учетных площадках. Муройгора (высота около 200 м) образована обломочными глыбами диабазов. Оловгора, самая высокая точка Ветреного пояса (344 м), – выходами в виде обломков базальтов и гранитоидов [2]. На вершине Мурой-горы формируется ельник скальный черничный, в центральной ее части – сосняк скальный лишайниково-зеленомошный, в основании – ельник черничный зеленомошный. В условиях Оловгоры на протяжении всего профиля формируются еловые растительные сообщества. Растительный комплекс исследованных возвышенностей за последние 150 лет не был подвержен нарушениям, о чем свидетельствует анализ кернов деревьев [5].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

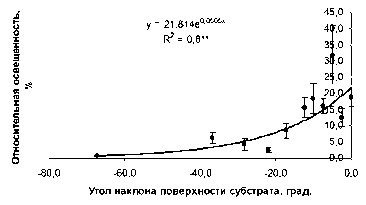

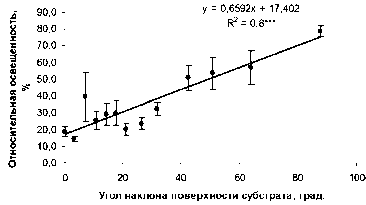

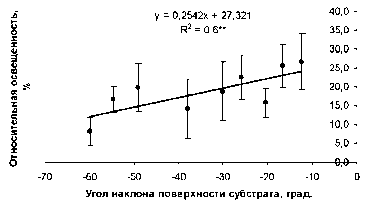

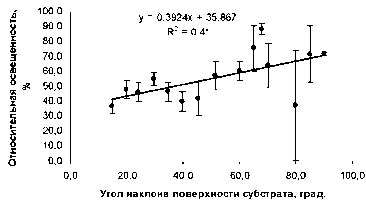

Анализ характеристик лишайникового покрова в зависимости от параметров среды показал, что число видов лишайников и общее покрытие лишайников в описании изменяются в зависимости от угла наклона поверхности субстрата в пределах от отрицательных значений углов (горизонтальные поверхности, расположенные под камнем) до положительных. При этом угол наклона поверхности скального субстрата и относительная освещенность показывают значимую связь, что позволяет рас-

Экотопическое распространение эпилитных лишайников в скальных лесных сообществах...

сматривать условия освещенности – световой фактор в качестве основного при распределении эпилитных лишайников в условиях скальных типов леса (рис. 1, 2). Таким образом, в зависимости от освещенности выделяются три типа поверхностей субстратов (экотопов), которые различаются видовым составом лишайников: I – горизонтальные отрицательно наклоненные поверхности (положение под камнем), II – вертикальные поверхности, III – горизонтальные положительно наклоненные поверхности.

Первый тип экотопов выделяется на протяжении всех исследованных склонов, представляет собой поверхность, расположенную под камнем (–10…–65°). Здесь складываются особые условия для обитания лишайников: недостаток света, повышенная влажность (под камнями дольше задерживается снег, лед), температуры ниже, чем на открытых освещенных участках. Приход светового потока не превышает 30 % с минимальными значениями 5 %. В данных условиях обитают в среднем не более пяти видов лишайников. Четыре из них являются доминантами на Муройгоре: Lepraria neglecta (Nyl.) Erichsen, Rhizocarpon hochstetteri (Körb.) Vain., Cystocoleus ebeneus (Dillwyn) Thwaites и Arcthoparmelia centrifuga (L.) Hale. На Оловгоре выделяются три вида, доминирующие в лишайниковом покрове: Lepraria incana (L.) Ach., Cystocoleus ebeneus и Arcthoparmelia centrifuga .

Чаще и обильнее других встречаются виды: Lepraria incana – этот вид типичен для затененных местообитаний (встречен на склоне Оловго-ры, где формируются еловые лесные сообщества) и Lepraria neglecta – вид, предпочитающий освещенные местообитания [6], встречен на склоне Муройгоры в условиях сосновых лесных сообществ. Вид Arcthoparmelia centrifuga встре- чается на более или менее освещенных местах, поэтому в данном экотопе обитает ближе к вертикальным поверхностям. Эти виды формируют сложные многовидовые синузии, или одновидовые скопления. При этом на камнях образуются хорошо заметные пятна серого (если пятно сформировано видами рода Lepraria), ярко-желтого (Psilolechia lucida (Ach.) M. Choisy) или черного (Cystocoleus ebeneus) аспектов. Общее покрытие видов в описании – 10–60 %.

Второй тип экотопа – вертикальные поверхности (–10…+10°), также отмечаются на всех исследованных склонах. На вертикальные поверхности приходится в среднем 50 % освещенности. Условия освещенности существенно изменяются от экспозиции поверхности, времени суток и местоположения камня внутри фитоценоза (на открытом месте находится камень или под пологом древесного яруса). При выходе на вертикальную поверхность камня число видов лишайников в описании значимо увеличивается и на Муройгоре (Р < 0,001), и на Оловгоре (Р < 0,05), то есть в условиях как сосновых, так и еловых скальных сообществ. Здесь встречаются порядка 12 видов лишайников. Общее покрытие лишайников в описании значимо не изменяется на обоих склонах и составляет 30–60 %. На вертикальных поверхностях в покрове еще доминируют Lepraria neglecta и Arctoparmelia centrifuga , что указывает на их светолюбие и широкую экологическую амплитуду к условиям освещенности. В зависимости от микроусловий на таких поверхностях доминантами в покрове также выступают накипные виды ризокарпонов, порпидий или листоватые, такие как Parmelia omphalodes (L.) Ach. В лишайниковые синузии включается большее число видов листоватых жизненных форм и выпадают виды Psilolechia

А – Муройгора

А – Муройгора

Б – Оловгора

Рис. 1. Условия освещенности местообитания в зависимости от угла наклона скальной поверхности (отрицательные углы, положение под камнем)

Б – Оловгора

Рис. 2. Относительная освещенность местообитания в зависимости от угла наклона скальной поверхности (положительные углы)

lucida , Cystocoleus ebeneus , приуроченные к более влажным, затененным местообитаниям.

Третий тип экотопов – положительно наклоненные поверхности (+10…+90°). Эти экотопы более освещены, уровень освещенности местообитания – от 30 до 100 %. Условия освещения на таких типах поверхностей зависят главным образом от местоположения камня в фитоценозе. Именно для этого экотопа большое значение начинает играть структура субстрата (степень его проработки – наличие ямок, трещин и пр.).

Меньшее число видов в описании (в среднем в описании не более 6 видов лишайников), чем, например, на вертикальных поверхностях, свидетельствует о сформировавшихся более стабильных синузиях. Доминирование почти в 50 % описаний Arcthoparmelia centrifuga позволяет отнести состояние эпилитного лишайникового покрова к сукцессионной стадии с доминированием листоватых биоморф (промежуточная стадия в ряду накипные – листоватые – кустистые лишайники) [1]. Преобладание почти в тре- ти описаний накипных лишайников свидетельствует о формировании лишайникового покрова на инициальной стадии. Это результат довольно суровых условий, которые складываются в скальных типах сообществ для лишайников.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное эколого-ценотическое исследование эпилитного лишайникового покрова в скальных растительных сообществах показало, что эпилитным лишайникам принадлежит важная роль первопоселенцев на скальных обнажениях, что особенно значимо в суровых условиях среды в северных регионах. Доминирующим фактором выступает световой фактор, который связан с углом наклона скальной поверхности. При отсутствии нарушений и наличии большого числа микрониш (микроместообитаний) эпи-литный лишайниковый покров развивается по естественному направлению в сукцессионном ряду от накипных лишайников к листоватым и кустистым.

* Работа выполнена при поддержке Программы стратегического развития ПетрГУ в рамках реализации комплекса мероприятий по развитию научно-исследовательской деятельности на 2012–2016 гг.

HABITAT DISTRIBUTION OF LICHEN SPECIES

IN ROCKY FOREST COMMUNITIES OF ARCHANGELSK REGION

Список литературы Экотопическое распространение эпилитных лишайников в скальных лесных сообществах на территории Архангельской области

- Голубкова Н. С., Бязров Л. Г. Жизненные формы лишайников и лихеносинузии//Ботанический журнал. 1989. Т. 74. № 6. С. 749-805.

- Куликова В. В., Куликов В. С., Бычкова Я. В. К вопросу о вулкано-плутонической системе «вулкан Голец -интрузив Руйга»//Геология и полезные ископаемые Карелии/КарНЦ РАН. Петрозаводск, 2007. Вып. 10. С. 69-81.

- Разнообразие биоты Карелии: условия формирования, сообщества, виды. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2003. 262 с.

- Скальные ландшафты Карельского побережья Белого моря: природные особенности, хозяйственное освоение, меры по сохранению. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2008. 212 с.

- Тарасова В. Н., Сонина А. В. Формирование напочвенного покрова в зависимости от глубины залегания кристаллических пород в скальных лесных сообществах Водлозерского национального парка (Архангельская область)//Известия Самарского научного центра РАН. 2012. Т. 14. № 1 (5). C. 1379-1382.

- The Lichen flora of Great Britain and Ireland/Ed. by O. W. Purvis, B. J. Coppins, D. L. Hawksworth, P. W. James & D. M. Moore. 1992. 710 p.