Экспериментальная демонстрация формирования продольной компоненты электрического поля на оптической оси с помощью высокоапертурных бинарных аксиконов при линейной и круговой поляризации освещающего пучка

Автор: Хонина Светлана Николаевна, Карпеев Сергей Владимирович, Алфров Сергей Владимирович, Савельев Дмитрий Андреевич

Журнал: Компьютерная оптика @computer-optics

Рубрика: Дифракционная оптика, оптические технологии

Статья в выпуске: 1 т.37, 2013 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрена дифракция лазерного излучения с различной поляризацией на высокоапертурных бинарных аксиконах с различной структурой. Проведён теоретический анализ дифракции на аксиконе с использованием разложения по плоским волнам, и показано, что в зависимости от поляризации на оптической оси концентрируется либо продольная, либо поперечная компоненты электрического поля. Аналитически и численно показано, что внесение асимметрии в структуру аксикона позволяет формировать на оптической оси продольную компоненту для линейной и круговой поляризации освещающего пучка. Высокоапертурные бинарные аксиконы трёх конфигураций: осесимметричный, биаксикон и спиральный – изготовлены на основе технологии электронной литографии. Проведены экспериментальные измерения в ближней зоне дифракции для наиболее распространённых и легко реализуемых типов поляризации освещающего пучка – линейной и круговой. Экспериментальные результаты показали согласование с теоретическими исследованиями.

Бинарный аксикон с высокой числовой апертурой, ближняя зона дифракции, линейная и круговая поляризация, продольная компонента электрического поля

Короткий адрес: https://sciup.org/14059145

IDR: 14059145

Текст научной статьи Экспериментальная демонстрация формирования продольной компоненты электрического поля на оптической оси с помощью высокоапертурных бинарных аксиконов при линейной и круговой поляризации освещающего пучка

Известно, что аксикон формирует бесселевый пучок нулевого порядка, диаметр центрального пятна которого по полуспаду интенсивности FWHM = 0,36λ [1, 2], что на 37% меньше, чем размер диска Эйри, формируемого линзой с той же числовой апертурой. Данный факт делает аксикон перспективным в приложениях, где необходимо формирование компактного в поперечном направлении светового пятна.

Однако для линейной поляризации освещающего аксикон излучения (которое производится большинством лазеров) уменьшению размера фокального пятна в общей интенсивности электромагнитного поля препятствует вклад продольной компоненты, усиливающийся при увеличении числовой апертуры и уширяющий поперечный размер светового пятна вдоль оси поляризации. В связи с этим во многих работах рассматривается радиально-поляризованный падающий пучок. При радиальной поляризации высокоапертурный аксикон формирует световое пятно, состоящее в основном из одной продольной компоненты, и позволяет достичь предсказанное скалярной теорией преодоление дифракционного предела по сравнению с линзой [3–7]. Выделение продольной компоненты важно в таких приложениях, как микроскопия, высокоразрешающая метрология, ускорение электронов и обработка материалов [8].

В работах [9– 11] было показано, что для линейно-поляризованного излучения, падающего на бинарный аксикон с высокой числовой апертурой, можно сформировать продольную компоненту на оптической оси с помощью перпендикулярного оси поляризации фазового скачка. Аналогичный резуль- тат получается при использовании биаксикона. Однако этот эффект возникает только при определённой взаимной ориентации оси поляризации и биак-сикона. В работах [10, 11] был также рассмотрен спиральный бинарный аксикон, действие которого не зависит от поворота оси линейной поляризации.

Из линейной поляризации лазерного излучения довольно просто получить круговую поляризацию, которая обладает круговой симметрией даже при острой фокусировке. Однако световое пятно получается также уширенным из-за вклада продольной компоненты. Перераспределение продольной компоненты в центральную часть фокуса за счёт внесения линейной или вихревой фазовой сингулярности позволяет уменьшить размер светового пятна [2]. В этой работе было показано, что аналогичный результат можно получить при использовании вихревых аксиконов. Однако для бинарных структур, которые значительно проще в изготовлении, исследования не проводились.

В данной работе аналитически и численно исследуется дифракция лазерного излучения с линейной и круговой поляризацией на бинарных дифракционных аксиконах трёх типов (осесимметричном, биаксиконе и спиральном) с целью выделения на оптической оси продольной компоненты электрического поля. При моделировании использовался метод разложения по плоским волнам в модификации Мансурипура [12] с учётом коэффициентов пропускания Френеля и метод конечных разностей во временной области (FDTD), реализованный в пакете программ Meep [13].

В статье [11] описаны результаты экспериментов с высокоапертурными бинарными аксиконами трёх упомянутых выше конфигураций при освещении их линейно-поляризованным пучком. Данные элемен- ты были изготовлены в резисте по технологии прямой записи электронным пучком без достаточного контроля высоты рельефа, что привело к неоднозначным экспериментальным результатам [11].

В данной работе в экспериментальных исследованиях использовались высокоапертурные бинарные ак-сиконы, изготовленные по технологии электронной литографии, которая обеспечивает более высокое качество оптических элементов, чем в [11]. Для регистрации распределения поля в ближней зоне дифракции был использован ближнепольный микроскоп NT-MDT с апертурным металлизированным волоконным зондом, с помощью которого можно измерять как продольную, так и поперечные компоненты электрического поля [14]. При этом чувствительность к продольной компоненте в три раза выше, чем к поперечной [14], что обеспечивает уверенность в регистрации затухающей компоненты электрического поля.

Ранее ближнепольный микроскоп NT-MDT с апертурным металлизированным волоконным зондом был успешно использован для измерений ост-рофокусированных цилиндрических пучков [15].

- спектры тангенциальных компонент входного электрического поля E 0 x ( x , y ) и E 0 y ( x , y ), заданные в области апертуры Σ . Спектральные компоненты учитываются в ограниче нной о бласти пространственных частот Σ S : σ 1 ≤ ξ 2 +η 2 ≤ σ 2 .

Матрица поляризационного преобразования M ( ξ , η ) в модификации Мансурипура [12] для свободного пространства имеет следующий вид:

M ( ξ , η ) =

|

= 1 ( ξ 2 +η 2 ) |

n 2 +S 2 Y |

Sn ( Y— 1) |

|

Sn ( Y— 1) |

S 2 +П 2 Y |

|

|

_-S(s 2 +n 2 ) |

-n ( S 2 +n 2 ) |

γ= 1-(ξ2+η2).

В полярных координатах выражения (1) - (3) принимают следующий вид ( σ 2 = ξ 2 + η 2 ):

1. Теоретический анализ

При использовании метода разложения по плоским волнам компоненты электрического вектора вычисляются с помощью интеграла:

1 ?2f f F x ( о , ф ) )

E ( P ’^ - ' ' ' M ( ° , Ф ) [ F y ( о , Ф ) JX

× expI ikz V1 -о2 I exp [ ikop cos(6-ф)]о do dф,

l E X ( u , V , Z ) J

E ( u , V , z) = E y ( u , V , z)

I Ez ( u , V , z ) J

M ( σ , φ ) =

= λ2 ×

xjJ M ( S , n ) l F x ( ^ n ) ^ exp [ ikzJ 1 - ( S 2 +П 2 ) 1 x F y ( S , n)J L J

Σ s y

×exp[ik(ξu + ηv)]dξdη, где k = 2π/λ – волновое число, λ – длина волны, f Fx (S, П) J =

( F y ( S , П ) J

exp [ - ik ( ξ x + η y ) ] d x d y

M el ( σ , φ ) =

где ts(σ)

1 - cos 2 φ ( 1 -γ )

-cosφsinφ(1-γ) -σ cos φ

-cosφsinφ(1-γ) 1-sin2 φ(1-γ) -σsinφ

γ= 1-σ2,

f F x ( о , ф ) J = |2? f E о x ( r , ф ) J ( F y ( o , ф ) J * о I E 0 y ( r ’ ф ) J

x exp |- ikr о cos ( ф-ф ) J r d r d ф .

В работе [9] было предложено следующим образом учитывать прохождение через оптический элемент:

ts ( σ ) + cos 2 φ ( tp ( σ ) γ - ts ( σ ) ) sin φ cos φ ( tp ( σ ) γ - ts ( σ ) )

sin φ cos φ ( tp ( σ ) γ - ts ( σ ) )

- tp ( σ ) σ cos φ

ts ( σ ) + sin 2 φ ( tp ( σ ) γ - ts ( σ ) ) - tp ( σ ) σ sin φ

2 ( γ n 2 n 1 - n 1 2 ) 2 ( γ n 2 n 1 - n 1 2 )

22 p 22

γ n 2 n 1 n 1 n 2 γ n 1 n 2 n 2 n 1

- коэффициенты пропускания Френеля для TE- и TM-поляризованных компонент поля соответственно, n 1 – показатель преломления оптического элемента, n 2 – показатель преломления среды.

Если компоненты входного поля представимы в виде вихревых пучков:

E 0 j ( r , ϕ ) = E 0 j ( r )exp( im ϕ ), (8)

то выражения (4)–(8) можно упростить следующим образом [6, 9]:

E(ρ, θ, z) = k2i2m exp (im θ)× о|2 f Px (о)

X J Q m ( p , 6 , о ) l p ( о )

о1 \ y f Px (о)) Rf E0 x (r))

(9) σ d σ ,

где [ P ( о ) J = JI E 0 y ( r ) J J - (k^ о ) r d r, (10)

Q m ( P , 6 , О =

t s ( o ) B m ( t , 6 ) + tp ( o ) Y B mC ( t , 6 )

B mC ( t , 6 ) ( tp ( o ) Y- t s ( o ) )

- tP ( o ) o B C ( t , 6 )

B mC ( t , 6 ) ( t p ( o ) Y- t s ( О ) ) t s ( o ) B ( t , 6 ) + t p ( o ) Y B m ( t , 6 ) - t p (o)oB m ( t , 6 )

где B mC ( t , 6 ) = 2 [ e 6 J„ + i ( t ) - e" i 6 J m - i ( t ) ] ,

B m ( t , 6 ) = 2 [ e i 6 Jm + i ( t ) + e " i 6 J m - i ( t ) ] ,

B ( t , 6 ) = 4 [ 2 J m ( t ) - e i 2 6 J m + 2 ( t ) - e " i 2 6 J m _ 2 ( t ) ] , B mS ( t , 6 ) = 4 [ 2 J m ( t ) + e i 2 6 J m + 2 ( t ) + e " i 26 J m _ 2 ( t ) ] , B ( t , 6 ) = 4 [ e i 2 6 J m + 2 ( t ) - e " i 2 6 J m _ 2 ( t ) ] , t = k op . Выражения (8)–(11) удобны для теоретического анализа вклада различных компонент электрического поля на оптической оси при различных поляризациях падающего пучка и в зависимости от наличия фазовой вихревой составляющей. При рассмотрении поля на оптической оси ( p = 0) вид матрицы (11) для конкретных значений m существенно упрощается:

Q m = 0 (0,0, 0 ) =

E m = 0 (0,0, Z ) =

ik 2

V

cx c y 0

A

o 2

R

)

f f E „ ( r ) J 0 ( kr o ) r d r x

G 1 - 0 _

. (16)

x exp [ ikz V1 -o 2 _ [ ts ( o ) + tp ( o )V1 -o 2 _ o d o .

Из (16) видно, что на оптической оси формируются только поперечные компоненты, а продольная равна нулю.

Если в поле имеется вихревая фаза первого порядка (| m | = 1), то поле (9) на оптической оси ( p = 0)

будет следующим:

E m =± 1 (0,0, z ) =

f

- k i

А

° 2

R

V ± iC x

cy )

f f E 0 ( r ) J ± 1 ( kr o ) r d r x

G 1 - 0 _

t s ( o ) + t p ( o ) Y 0

0 t s ( o ) + t p ( o ) Y

x exp [ ikz V1 -o 2 _ tp ( o ) o 2 d o =

f - ik,

A

° 2

R

|

Q m =± 1 (0,0, o ) = 2 |

" 0 |

0 ] |

|

|

0 |

0 |

, (13) |

|

|

-± it p ( o ) o |

- t p ( o ) o_ |

Q m =± 2 (0,0, o ) =

t s ( o ) - t p ( o ) Y + ( t p ( o ) Y- t s ( o ) )

+ ( t p ( o ) Y- t s ( o ) )

- ( t s ( o ) - t p ( o ) Y )

Для | m | > 2 все элементы матрицы (11) на оптической оси обнуляются.

Рассмотрим случаи наиболее распространённых типов поляризации – линейной, круговой, радиальной и азимутальной.

При линейной поляризации выражение (10) можно записать в следующем виде:

f P x ( o ) )

V P y ( o ) J

f Cx ) R

I I f E 0( r ) J m ( kr o ) r d r ,

I c y ) 0

где cx и cy – коэффициенты поляризации падающего пучка.

В отсутствие вихревой фазы ( m = 0) поле (9) на оптической оси ( p = 0) примет вид:

cr ± iCvV x y )

f f E c ( r ) J 1 ( kr o ) r d r x

G 1 - 0 _

x exp [ ikz V1 -o 2 _ tp ( o ) o 2 d o .

Т.е. присутствует только продольная компонента.

Для круговой поляризации c y = ± ic x , следовательно, чтобы в (17) продольная компонента не исчезала, направление круговой поляризации и вихревой фазы должно быть противоположным.

2. Расчёт дифракции гауссова пучка с различной поляризацией на высокоапертурных бинарных аксиконах

Фазовый дифракционный аксикон имеет комплексную функцию пропускания следующего вида:

т ( r ) = exp ( ik a 0 r ) ,

где a 0 - параметр аксикона, определяющий числовую апертуру аксикона NA = sin а 0.

Рассмотрим высокоапертурные ( а 0 = 0,95) бинарные микроаксиконы вида:

т b ( r ) = exp { i arg [ cos ( k a 0 r ) cos ( m ф ) _ } , (19)

т s ( r ) = exp { i arg [ cos ( k a 0 r + m ф ) _ } (20)

для излучения в видимом диапазоне % = 0,532 мкм, радиусом R = 21 % .

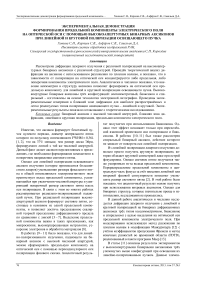

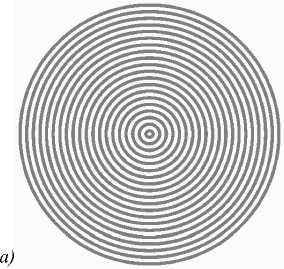

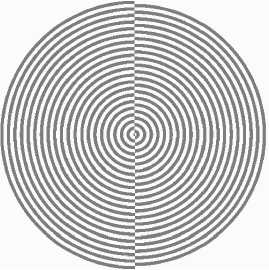

При m =0 обе формулы соответствуют осесимметричному аксикону, а при m = 1 выражение (13) позволяет получить биаксикон, а выражение (14) – спираль- ный аксикон. На рис. 1 показаны фазы для трёх типов бинарных аксиконов – осесимметричного (рис. 1а), биаксикона (рис. 1б) и спирального (рис. 1в).

б)

Рис. 1. Фазы для трёх типов бинарных аксиконов – осесимметричного (а), биаксикона (б) и спирального (в)

Для пропускающих функций вида (19) и (20) спектральное распределение для различных компонент сосредоточено на радиусе спектральных частот, пропорциональных параметру аксикона P j ( о ) ~ 8 ( о-« 0 ) , где § ( • ) - дельта-функция. В этом случае распределение на оптической оси очень легко проанализировать.

При использовании осесимметричного аксикона ( m = 0) интенсивность на оптической оси имеет одинаковое значение как для линейной, так и для круговой поляризации:

| E m «Н Z ) =