Экспериментальная методика и установка для исследования

Автор: Файрушин Р.Р., Гафуров А.М.

Журнал: Теория и практика современной науки @modern-j

Рубрика: Основной раздел

Статья в выпуске: 2 (20), 2017 года.

Бесплатный доступ

В данной статье рассматривается экспериментальная методика и установка для исследования направленной интегральной излучательной способности.

Принципиальная схема, степень черноты, эталонные излучатели, излучения, висмут

Короткий адрес: https://sciup.org/140270785

IDR: 140270785

Текст научной статьи Экспериментальная методика и установка для исследования

Исследование интегральной излучательной способности выполнялось радиационным методом. Калориметрический метод не позволяет получать высокие температуры и имеет большую погрешность (±17 %).

Металлы без окисной пленки на поверхности не являются диффузными излучателями, хотя и теплое излучение формируется в очень тонком поверхностном слое. Излучение неокисленных металлов в твердом состоянии всегда направленное, т. е. интенсивность излучения изменяется в зависимости от угла 6 между нормалью к излучающей площадке и направлением излучения: Е = f( 6).

Индикатрисой излучения называется вид распределения интенсивности излучения по направлениям I (6) в пределах изменения угла 6 между направлением излучения и нормалью к излучающей площадке от 0° до 90°. Адекватной характеристикой излучения является степень черноты е, определяемая как отношение интенсивности излучения объекта к интенсивности излучения эталонного излучателя – абсолютно черного тела –при одинаковых температурах. Поэтому количественно индикатриса излучения может характеризоваться изменением направленной интегральной степени черноты £ (6) при изменения угла 6 между направлением излучения и нормалью к излучающей площадке от 0° до 90°. Так как индикатрисы симметричны относительно нормали к излучающей площадке, то вполне достаточным является рассмотрение е(6) в пределах изменения угла 6 от 0° до 90°.

Индикатрисы излучения металлов являются важным параметром, который необходимо учитывать для повышения точности расчетов теплообмена излучением. Однако имеющиеся в научной и справочной литературе данные по индикатрисам излучения сталей очень ограничены и неполны. Приводятся результаты по направленной интегральной степени черноты е(6) для стали Х15Н80, окисленной при температуре 1273 К с продолжительностью времени окисления на воздухе 1, 2, 4 и 20 ч. Данные по индикатрисам излучения алюминиевой бронзы и висмута приведены в , без указания температур и состояний поверхностей образцов. Данные по индикатрисе излучения латуни также приведены без указания температуры и состояния поверхности образца.

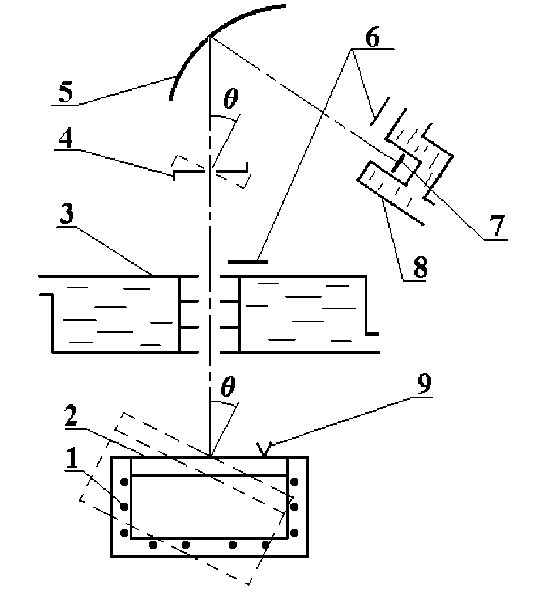

Принципиальная схема экспериментальной установки для измерения направленной степени черноты ε(θ) металлов, по значениям которых строится индикатриса излучения, приведена на рис.1.

Поток теплового излучения от исследуемого образца 2 проходит через коллиматорную трубу 3, ограничивается поворотной диафрагмой 4, затем фокусируется параболическим зеркалом 5 на приемник инфракрасного излучения 7, в качестве которого использован термостолбик. Нагрев образца до требуемой температуры производится с помощью электропечи сопротивления 1 путем изменения величины напряжения, подаваемого на электропитание печи. Электрическая печь 1 вместе с образцом 2 и ограничивающей диафрагмой при проведении экспериментов синхронно могут поворачиваться на требуемый угол θ относительно оптической оси.

Рис.1. Схема экспериментальной установки для измерений направленной степени черноты металлов ε(θ): 1 – электрическая печь для нагрева образцов; 2 - исследуемый образец; 3 - водоохлаждаемая коллиматорная труба; 4 - поворотная диафрагма; 5 - внеосевое параболическое зеркало; 6 - заслонки (экраны); 7 - приемник инфракрасного излучения; 8 - водо-охлаждаемый корпус; 9 - термопара

Экранирующие заслонки служат для определения величины фонового теплового излучения. Термостабилизация приемника инфракрасного излучения осуществляется путем применения водоохлаждаемого корпуса. Поддержание постоянной температуры циркулирующей воды в корпусе приемника и в коллиматорной трубе производится с помощью термостата.

Измерение температуры излучающей поверхности образцов осуществлялось тремя хромель-алюмелевыми термопарами с диаметром термоэлектродов 0,2 мм. Термопары располагаются равномерно по окружности на расстоянии 3 мм от проекции угла визирования приемника излучения на образец. Горячие спаи термопар устанавливаются заподлицо с излучающей поверхностью образцов.

Перед началом экспериментов приемник инфракрасного излучения градуируется по высокотемпературному эталонному излучателю - трубчатому абсолютно черному телу, эффективная степень черноты которого составляет е эт = 0,995.

Направленная степень черноты образцов определяется по формуле:

е (9) = £эт (E(9) - Eф(9))/ (E о(9) - Eоф(9)),

где E (9), E 0(9) - соответственно, плотности излучения от исследуемого образца и эталонного излучателя при одинаковых температурах Т , Вт/м2;

Е ф (9), E оф (9) - плотности фонового излучения при измерениях на образце и эталонном излучателе, Вт/м2.

В формуле (1) направленная плотность излучения Е(9) является не только характеристикой диффузности излучения. В связи со схемой измерений (рис. 1), Е (9) количественно уменьшается за счет диафрагмирования излучающей площадки металла за счет поворотной диафграгмы.

Если не использовать поворотную диафрагму 4, то при повороте образца 2 величина его излучающей площадки также увеличивалась бы. Однако для эталонного излучателя – абсолютно черного тела – интенсивность излучения одинакова во всех направлениях, так как излучающим объектом является полость.

Список литературы Экспериментальная методика и установка для исследования

- Сафин А.Р., Мисбахов Р.Ш., Гуреев В.М. Обоснование рационального размещения трансформаторных подстанций в системе электроснабжения.// Электрооборудование: эксплуатация и ремонт. 2014. № 7. С. 6168.

- Гуреев В.М., Мисбахов Р.Ш., Гумеров И.Ф. Улучшение экологических и экономических характеристик газопоршневого двигателя камаз 820.20.200 в составе электросиловой установки АП100С-Т400-1Р. // Энергетика Татарстана. 2009. № 2. С. 26-30.

- Мисбахов Р.Ш., Мизонов В.Е. Моделирование теплопроводности в составной области с фазовыми переходами. // Вестник Ивановского государственного энергетического университета. 2015. № 4. С. 39-43.

- Шуина Е.А., Мизонов В.Е., Мисбахов Р.Ш. Влияние поперечной неоднородности потока газа на кривую разделения гравитационного классификатора. // Вестник Ивановского государственного энергетического университета. 2015. № 5. С. 60-63.

- Safin A.R., Ivshin I.V., Kopylov A.M., Misbakhov R.S., Tsvetkov A.N. Selection and justification of design parameters for reversible reciprocating electric machine. // International Journal of Applied Engineering Research. 2015. Т. 10. № 12. С. 31427-31440.