Экспериментальная оценка параметров двухфазных течений в пневмосистеме посевного комплекса

Автор: Мухаметдинов А.М., Мударисов С.Г.

Журнал: Инженерные технологии и системы @vestnik-mrsu

Рубрика: Технологии, машины и оборудование

Статья в выпуске: 2, 2025 года.

Бесплатный доступ

Введение. В современных посевных комплексах транспортирование и распределение семян и удобрений происходит с помощью воздушного потока. При моделировании технологических процессов работы таких пневматических систем методами вычислительной гидродинамики и дискретных элементов важным этапом является определение параметров межфазного взаимодействия двухфазных течений «воздух – семена» и «воздух – удобрения». От интенсивности межфазного взаимодействия зависят как возможность реализации моделей вычислительными методами, так и сложность используемых моделей. Цель исследования. Экспериментальная оценка параметров двухфазных течений в пневматической системе посевного комплекса, где в качестве несущей фазы используется поток воздуха, а в качестве дисперсной фазы – смесь твердых частиц гранул удобрений. Материалы и методы. Исследование проводилось с использованием экспериментальных методов, включающих высокоскоростную видеосъемку, парусный классификатор и цифровые анемометры для анализа параметров воздушного потока и движения частиц. Методика содержала определение влажности материалов, скорости витания частиц, объемной концентрации фаз, а также расчет гидродинамических характеристик в различных участках пневмосистемы. Применялись современные подходы к анализу двухфазных течений с учетом взаимодействия между частицами и стенками транспортных каналов. Результаты исследования. Эксперименты выявили существенные различия в параметрах течения между горизонтальными и вертикальными участками пневмосистемы. Установлена зависимость аэродинамических характеристик частиц от их физико-механических свойств. Наблюдалось значительное изменение объемной концентрации дисперсной фазы по длине транспортных пневмопродов посевного комплекса, что указывает на переход между различными режимами течения. Коэффициенты сопротивления частиц демонстрировали четкую корреляцию с критериями подобия, характерными для промежуточной области кривой Рэлея. Обсуждение и заключение. Проведенные исследования позволили разработать методику оценки параметров двухфазных течений в пневмосистемах и выявить ключевые факторы, влияющие на эффективность транспортировки и распределения семян и удобрений. Результаты исследования имеют практическое значение для совершенствования конструкций посевной техники и разработки цифровых двойников технологических процессов. На основе проведенного анализа предложены направления дальнейших исследований, включая разработку комплексных CFDDEM моделей, учитывающих реальные условия работы пневмосистем. Работа вносит вклад в решение актуальной задачи повышения равномерности распределения посевного материала в современных почвообрабатывающих комплексах.

Пневматическая система, посевной комплекс, параметры двухфазных течений, объемная концентрация удобрений, число Рейнольдса, коэффициент сопротивления

Короткий адрес: https://sciup.org/147250939

IDR: 147250939 | УДК: 005.936.31:621 | DOI: 10.15507/2658-4123.035.202502.243-265

Текст научной статьи Экспериментальная оценка параметров двухфазных течений в пневмосистеме посевного комплекса

EDN:

Experimental Estimation of Two-Phase Flow Parameters in the Pneumatic System of a Sowing Complex

-

A. M. Mukhametdinov , S. G. Mudarisov

Bashkir State Agrarian University , Ufa , Russian Federation

Introduction. In modern sowing complexes, the process of transporting and distributing seeds and fertilizers is carried out using an air stream. When simulating the technological processes of these pneumatic systems using computational fluid dynamics and discrete elements, an important step is determining the parameters of the interphase interaction of two-phase air – seed and air – fertilizer flows. Both the possibility of implementing models with computational methods and the complexity of the models used depend on the intensity of interphase interaction.

Aim of the Study. The aim is to estimate experimentally the parameters of two-phase flows in the pneumatic system of a sowing complex, where an air stream is used as the carrier phase and a mixture of solid particles of fertilizer granules is used as the dispersed phase. Materials and Methods. The study was conducted using experimental methods. There were used high-speed video shooting, a sail classifier and digital anemometers to analyze air flow and particle motion parameters. The study methodology included the determination of the moisture content of materials, the particle soaring velocity, the volume concentration of phases, and the calculation of hydrodynamic characteristics in various parts of the pneumatic system. Modern approaches to the analysis of two-phase flows were applied taking into account the interaction between the particles and walls of transport channels.

Results. The experiments have detected significant differences in flow parameters between horizontal and vertical sections of the pneumatic system. There have been identified the dependence of the aerodynamic characteristics of the particles on their physicalmechanical properties. There was a significant change in the volume concentration of the dispersed phase along the length of the transport pneumatic pipeline of the sowing complex that indicates a transition between different flow modes. The particle drag coefficients showed a clear correlation with the similarity criteria characteristic of the interregion of the Rayleigh curve.

Discussion and Conclusion. The conducted studies allowed us to develop a methodology for estimating the parameters of two-phase flows in pneumatic systems and identify key factors affecting the efficiency of transporting and distributing seeds and fertilizers. The results of the study are of practical importance for improving the designs of sowing equipment and developing digital twins of technological processes. Based on the conducted analysis, there have been proposed the topics for further studies including the development of complex CFD-DEM models, which take into account the real operating conditions of pneumatic systems. The work contributes to solving the urgent problem of increasing the seed distribution uniformity in modern tillage complexes.

Funding: The study was supported by the grant of the Russian Science Foundation № 23-76-10070 .

Acknowledgements: The authors express their gratitude to the reviewers for the valuable comments and suggestions made during the review of the article.

Conflict of interest: The authors declare that there is no conflict of interest.

Введение. Современные почвообрабатывающие посевные комплексы с пневматическим транспортированием и распределением посевного материала не всегда удовлетворяют агротехническим требованиям, в частности, по равномерности распределения семян и удобрений по сошникам. Для повышения равномерности распределения посевного материала необходимо совершенствовать конструктивные схемы и параметры элементов пневматической системы посевных комплексов, что требует больших объемов экспериментальных исследований и проектных работ, сопряженных с затратами трудовых и материальных ресурсов. Ускорение этих процессов возможно при использовании цифровых двойников, проектируемых машин на базе моделей технологических процессов их работы. Технологический процесс пневматической системы посевного комплекса основан на перемещении твердых частиц (семян и удобрений) воздушным потоком, создаваемым вентилятором, для моделирования которого можно использовать методы гидродинамики, в частности, двухфазных течений и дискретных элементов [1]. Адекватность моделей двухфазных течений во многом зависит от корректного выбора уравнений динамики, аэродинамических свойств частиц, таких как критическая скорость и коэффициент сопротивления, а также моделей турбулентности, которые во многом определяются концентрацией дисперсной фазы (твердых частиц) в несущей фазе (воздушном потоке) и числом Рейнольдса частиц. Эти параметры можно определить только экспериментальным путем в изучаемом объекте, в нашем случае в пневматической системе посевного комплекса.

Таким образом, целью исследования является определение аэродинамических характеристик, таких как скорость витания, коэффициент сопротивления и число Рейнольдса в пневматической системе посевного комплекса, для улучшения равномерности распределения посевного материала.

Обзор литературы. С. Г. Мударисовым и др. [1] для реализации математических моделей технологического процесса работы пневматических систем зерновых сеялок методами механики двухфазных течений определены основные параметры для семян зерновых и бобовых культур: скорость воздушного потока для их транспортирования 17…24 м/с; объемная концентрация α с = 0,0003…0,0015; число Рейнольдса Rep = 980…4 800; коэффициент сопротивления С d = 0,35…0,50. На основе этих данных установлено, что малая объемная концентрация семян в пневмосистеме обеспечивает возможность применения методов механики двухфазных сред для математического описания технологического процесса посевного комплекса. Однако эти параметры определены до распределительной головки пневмостистемы и только для семян. P. A. Junior и др. [2] установили, что увеличение как влажности, так и плотности зерен влияет на их аэродинамические свойства, способствуя увеличению критической скорости и снижению коэффициента сопротивления. Определение скоростей проходило на экспериментальной установке с вертикальным расположением канала. Из приведенного анализа источников установлено, что для зерен сферической формы коэффициент лобового сопротивления составляет 0,44, при этом числа Рейнольдса находятся в диапазоне Re p = 1,0 • 10 3 ^2,5 • 10 5 .

В исследовании [3] критическая скорость и коэффициент сопротивления зерна пшеницы и соломистых примесей после обмолота комбайном были экспериментально измерены учеными в потоке воздуха. Изучено влияние массы и влажности зерна пшеницы, положения и длины соломы на критическую скорость. Результаты показали, что масса и влажность оказывают значительное влияние на критическую скорость материала, а коэффициент сопротивления С d зерен оказался равным 0,96, как у цилиндрической частицы.

Ученый F. Shahbazi [4] провел оценку аэродинамических свойств семян рапса и дикой горчицы в зависимости от содержания влаги от 5 до 20 %, в результате которой установлено, что конечная скорость семян рапса увеличивается по полиномиальной зависимости, а коэффициент сопротивления линейно уменьшается по мере увеличения содержания влаги от 5 до 20 %.

При моделировании распределения гранулированных материалов и семян необходимо учитывать разнообразие их свойств, а также их гигроскопичность [5–7]. В исследованиях ученых использовалось компьютерное моделирование и лабораторные испытания для анализа дальности разбрасывания и скорости движения семян различной влажности. В исследованиях применяется метод вычислительной гидродинамики (CFD) для моделирования перемещения частиц в пневматических системах посевных комплексов с представлением зависимости плотности и аэродинамических свойств при изменении влажности семян и удобрений [8–10]. В исследованиях установлено, что в зависимости от уровня влажности одно и то же минеральное удобрение может обладать разными свойствами, которые

Vol. 35, no. 2. 2025 ENGINEERING TECHNOLOGIES AND SYSTEMS dp существенно влияют технологический процесс работы, что необходимо учитывать при разработке моделей1 [11].

Для использования метода вычислительной гидродинамики (CFD) необходимо определить такие аэродинамические свойства исследуемых сельскохозяйственных материалов, как скорость витания, коэффициент лобового сопротивления. Эти параметры использовались при определении зависимости коэффициента сопротивления гранул удобрений от числа Рейнольдса в сельскохозяйственных пневматических системах. Определение числа Рейнольдса с использованиям методики замедленной видеосъемки представлено в статье [5]. При этом определялась скорость воздушного потока с помощью трубки Пито и микроманометра Testo 512. Скорость движения семян перед вертикальным распределителем определялась с помощью камеры CASIO Exilim-ZR200, работающей со скоростью от 480 до 1 000 кадров в секунду [12]. Было установлено влияние скорости воздушного потока и объемной концентрации семенного материала на равномерность распределения в вертикальном распределителе посевного комплекса в соответствии с агротехническими требованиями.

-

В. М. Дринча [13] представил результаты по определению скорости витания семян гороха различной фракции на парусном классификаторе К-293 «Петкус». Установлено, что частицы зерновой смеси с большим сопротивлением воздуху будут перемещаться медленнее тех, у кого сопротивление меньше. На величину аэродинамического сопротивления влияют такие факторы, как площадь поперечного сечения частицы, ее форма и положение в воздушном потоке, характер поверхности, скорость относительно воздуха, плотность воздуха и другие параметры.

В исследовании T. E. Grift и J. W. Hofstee [14] представлены результаты по определению аэродинамических свойств при падении с высоты под действием силы тяжести безвоздушного потока таких удобрений, как кальциево-аммиачная селитра, нитрат фосфорно-калийной селитры и калия с диаметром от 1,0 до 4,5 мм. По полученным теоретическим данным коэффициент сопротивления находится в диапазоне от 0,35 до 0,45.

В исследованиях [15; 16] предложена методика для обоснования конструктивных, технологических и эксплуатационных характеристик пневматических систем для перемещения различных типов сыпучих сельскохозяйственных материалов. Были определены физические характеристики (размер, вес, насыпная плотность, форма) и аэродинамические свойства (конечная скорость, коэффициент сопротивления) семян пшеницы для обоснования параметров семяочистительной машины. Приведены данные о зависимости числа Рейнольдса воздушного потока в различных режимах работы пневматических систем.

В исследовании [17] выполнен анализ коэффициента аэродинамического сопротивления семян пшеницы, ячменя, сои, гречихи, а также рассчитан поправочный коэффициент, который учитывает форму частиц зернового материала для определения коэффициента сопротивления. Установлено, что коэффициенты сопротивления воздушному потоку для семян основных зерновых культур коррелируют с критерием Рейнольдса и варьируются в пределах от 0,45 до 1,00 в зависимости от режимов течения воздушной смеси. В то же время коэффициенты сопротивления для семян рапса, сои и проса близки к значению 0,44, тогда как для семян пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы они приближены к 1,00.

Обзор научных исследований показывает, что исследования аэродинамических параметров выполнены в основном для семян сельскохозяйственных культур, а в посевных комплексах кроме семян производится пневмотранспортирование гранулированных удобрений. Для создания цифрового двойника технологического процесса посевных комплексов необходимо провести экспериментальную оценку параметров двухфазных течений в пневмосистеме не только для семян, но и для гранулированных удобрений.

Материалы и методы. В двухфазных течениях одной фазой является воздух, а второй – твердые частицы, например, в случае с посевным комплексом семена и гранулы удобрений. Различие в физико-механических свойствах фаз определяет неравномерный характер движения воздуха и частиц. Инерционность частиц приводит к их отставанию от воздуха и разделению траекторий движения.

Методика экспериментального определения этих параметров производилась нами в следующей последовательности: 1) определение влажности удобрений, скорости витания, скорости движения удобрений на парусном классификаторе «Петкус»; 2) определение интенсивности межфазного взаимодействия (объемной концентрации удобрений) и определение режима двухфазного течения (определение числа Рейнольдса, коэффициента сопротивления) в различных зонах пневмосистемы посевного комплекса. При этом в зоне I перед распределителем в горизонтальном участке пневмопровода скорость частиц гранул удобрений не удалось замерить с помощью замедленной съемки в виду высокой скорости их перемещения. Частицы гранул удобрений размываются на кадре, так как замедленная съемка с частотой 240 кадров в секунду не обеспечивает их четкую фиксацию. Скорость движения гранул удобрений, числа Рейнольдса в зоне I определены теоретически по формулам.

Определение влажности удобрений, скорости витания, скорости движения удобрений на парусном классификаторе «Петкус». Для исследований были приняты пять образцов удобрений, находящие наибольшее применение в растениеводстве2: нитроаммофоска с содержанием N - 16 %, P - 16 %, К - 16 %; азофоска (нитроаммофоска) с содержанием N – 16 %, P – 16 %, К – 16 %; карбамид (мочевина) с содержанием N – 46,2 %; карбамид с содержанием азота N – 46,2 %; диаммонийфосфат с содержанием P – 47 %, N – 18 % [18].

Для определения влаги в отобранных образцах удобрений была применена методика испытаний по ГОСТ 20851.4-75 «Удобрения минеральные. Методы определения воды»3. Испытания проводились в лаборатории биохимического анализа и биотехнологии Башкирского государственного аграрного университета. Для этого использовался метод определения гигроскопической и общей воды высушиванием в сушильном шкафу. Условия проведения испытаний: масса пробы – 5 г; температура сушки – 65 °С; количество образцов удобрений – 5 шт. Для измерения массы пробы использовались аналитические электронные весы HR-120 (рис. 1а).

Отбирались две пробы в бюксы каждого образца удобрения и помещались в конвекционный сушильный шкаф (рис. 1b) для первого анализа. Для второго анализа разработана методика для определения влажности более плотных по структуре минеральных удобрений (нитроаммофоска, диаммонийфосфат, азофоска). Представлены образцы удобрений до размола (рис. 1c) и после размола (рис. 1d).

Р и с. 1. Определение влажности гранулированных минеральных удобрений: а) измерение массы пробы на аналитических электронных весах HR-120; b) высушивание образцов в конвекционном сушильном шкафу;

c) образцы удобрений до размола; d) образцы удобрений после размола

F i g. 1. Determination of moisture content of granular mineral fertilizers:

-

a) measurement of sample weight on analytical electronic scales HR-120;

-

b) drying of samples in a convection drying cabinet; c) samples of fertilizers without grinding; d) samples of fertilizers after grinding

Источник: фотографии сделаны А. М. Мухаметдиновым при проведении экспериментальных исследований в лаборатории биохимического анализа и биотехнологии Башкирского государственного аграрного университета в 2024 г.

Source: the photos were taken by A. M. Mukhametdinov during experimental research in the Laboratory of Biochemical Analysis and Biotechnology of the Bashkir State Agrarian University in 2024.

Разработанная методика включает необходимость после отбора проб производить размол более плотных гранул удобрений на мельнице или в ступке с пестиком. Таким образом достигается размалывание и перетирание образцов удобрений, что благоприятно влияет на процесс извлечения влаги из образцов в конвекционном сушильном шкафу.

Образцы взвешивались до и после сушки. После этого производили подсчет массовой доли влаги по формуле:

(m - m( )100 X = , где m – масса бюксы с пробой до высушивания, г; m1 – масса бюксы с пробой после высушивания, г; m2 – масса навески, г. При обработке результатов анализа принимали среднее арифметическое двукратной (для карбамида – трехкратной) повторности, допускаемые расхождения между которыми при доверительной вероятности Р = 0,95 не должны превышать следующих значений: 0,05 % (при массовой доле влаги до 0,5 %); 0,2 % (при массовой доле влаги свыше 0,5–2,0 %); 0,4 % (при массовой доле влаги свыше 2,0–6,0 %).

Результаты испытаний подтверждаются протоколом анализа № 7 от 22.11.2024 г., выданным лабораторией биохимического анализа и биотехнологии Башкирского государственного аграрного университета, и представлены в таблице 1.

Т а б л и ц а 1

T a b l e 1

Результаты анализа по определению влаги в удобрениях Results of analyzing the moisture determination in fertilizers

|

Наименование и состав удобрений / Name and composition of fertilizers |

Содержание влаги, % / Moisture content, % |

|

|

1 анализ без размола образцов / 1 analysis without grinding of samples |

2 анализ с размолом образцов / 2 sample grinding analysis |

|

|

Нитроаммофоска / Nitroammophoska |

0,37 |

0,5 |

|

Азофоска (нитроаммофоска) / Azofoska (nitroammofoska) |

0,24 |

0,4 |

|

Карбамид (мочевина) / Carbamide (urea) |

0,10 |

0,1 |

|

Карбамид / Carbamide |

0,04 |

0,2 |

|

Диаммонийфосфат / Diammonium Phosphate |

0,18 |

1,7 |

Методика для определения влажности более плотных по структуре минеральных удобрений (нитроаммофоска, диаммонийфосфат, азофоска) включает необходимость после отбора проб производить размол частиц гранул на мельнице или в ступке с пестиком более плотных гранул удобрений. Таким образом достигается размалывание и перетирание образцов удобрений, что благоприятно влияет на процесс извлечения влаги из образцов в конвекционном сушильном шкафу.

Были проведены два анализа извлечения влаги из удобрений. В первом анализе образцы удобрений после отбора проб помещались в конвекционный сушильный шкаф. Установлено, что таким образом не достигается полное извлечение влаги из-за плотной структуры образцов. Во втором анализе производили размалывание и перетирание образцов удобрений. Установлено, что это благоприятно влияет на процесс извлечения влаги в конвекционном сушильном шкафу из более плотных гранул удобрений.

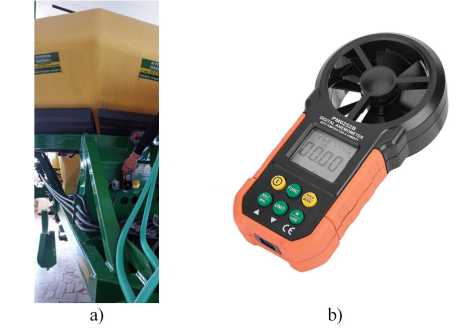

Скорость витания удобрений определялась экспериментально на парусном классификаторе «Петкус» (рис. 2а). Для определения скорости витания частиц удобрений и необходимого воздушного потока разработаны лабораторная установка и специальная методика.

Навеску с образцом гранулированных минеральных удобрений весом 100 г поместили в загрузочную воронку. Скорость воздушного потока в аэродинамической трубе регулировалась с помощью заслонки ротаметра. Гранулы удобрений, скорость витания которых была ниже заданной скорости воздуха в трубе, поднимались вверх и попадали в сборник осадочной камеры. Затем удобрения извлекли из сборника и взвешивали. После этого их снова засыпали в воронку для повторного испытания. Измерения воздушного потока на входе без подачи удобрений представлены на рисунке 2b.

Р и с. 2. Парусный классификатор «Петкус»: а) измерение воздушного потока с подачей удобрений; b) измерение воздушного потока на входе без подачи удобрений

F i g. 2. Petkus sailing classifier:

a) measurement of air flow with fertilizer supply;

b) measuring the air flow at the inlet without applying fertilizers

Источник: фотографии для рисунков 2, 3, 6, 7 сделаны А. М. Мухаметдиновым при проведении экспериментальных исследований на кафедре мехатронных систем и машин аграрного производства Башкирского государственного аграрного университета в 2024 г.

Source: the photos for the figures 2, 3, 6, 7 were taken by A. M. Mukhametdinov during experimental research at the Department of Mechatronic Systems and machines of agricultural Production of the Bashkir State Agrarian University in 2024.

Динамическое давление P дин в аэродинамической трубе измеряли микроманометром с трубкой Пито-Прандтля. По динамическому давлению вычисляли скорость воздушного потока.

Скорость движения удобрений в вертикальной трубке определялась по изображениям, полученным в ходе замедленной видеосъемки смартфоном Apple iPhone 15 Pro Max. Для расчета скорости определялись расстояния, которые проходят гранулы удобрений (мм), и время их перемещения (мс). Реальное расстояние, пройденное гранулой удобрения, устанавливалось с использованием миллиметровой бумаги.

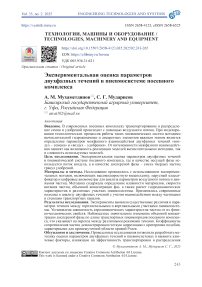

На рисунке 3 показано, как ведется замедленная видеосъемка процесса полета частиц гранул удобрений.

a) b)

Р и с. 3. Определение скорости витания: a) первая точка измерения; b) вторая точка измерения

F i g. 3. Determination of the soaring speed: a) the first measurement point; b) the second measuring point

Результаты по определению скорости витания пяти наименований гранулированных удобрений представлены в таблице 2.

Т а б л и ц а 2

T a b l e 2

Аэродинамические характеристики гранул удобрений в вертикальном канале парусного классификатора «Петкус»

Aerodynamic characteristics of fertilizer granules in the vertical channel of the sailing classifier “Petkus”

|

Наименование удобрений / Name of fertilizers |

Скорость воздушного потока vg , м/с / Air flow velocity vg , m/s |

Скорость витания v вит, м/с / Soaring speed v , вит m/s |

Скорость движения удобрений vр , м/с / The speed of movement of fertilizers v , m/s р |

Число Рейнольдса Rep для удобрений / Reynolds Number Re for Fertilizers |

Коэффициент сопротивления удобрений Сd / Coefficient of fertilizer resistance С, d |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

|

Нитроаммофоска / Nitroammophoska |

14 |

8,3 |

2,41 |

2 730 |

0,448790 |

|

Карбамид / Carbamide |

14 |

6,5 |

2,93 |

2 607 |

0,449203 |

Окончание табл. 2 / End of table 2

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

|

Диаммонийфосфат / Diammonium Phosphate |

14 |

8,9 |

2,25 |

2 768 |

0,448670 |

|

Азофоска (нитроаммофоска) / Azofoska (nitroammofoska) |

14 |

7,4 |

2,48 |

2 713 |

0,448843 |

|

Карбамид (мочевина) / Carbamide (urea) |

14 |

6,6 |

2,91 |

2 612 |

0,449186 |

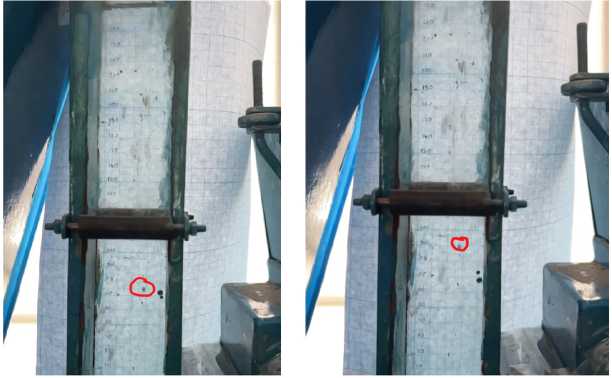

Определение интенсивности межфазного взаимодействия ( объемной концентрации удобрений ) и определение режима двухфазного течения ( определение числа Рейнольдса, коэффициента сопротивления ) в различных зонах пневмосистемы посевного комплекса. Для определения этих характеристик разработана лабораторная установка на основе бункера и распределительной системы посевного комплекса Джон-Дир 1910. Для измерения скорости воздушного потока использовался цифровой анемометр PM6252B. Он используется для измерения температуры окружающей среды, объема воздуха и скорости воздушного потока с диапазоном от 0,9 до 30,0 м/с. Для измерения динамического давления воздушной смеси и гранул удобрений использовалась трубка Пито-Прандтля. По динамическому давлению производили расчет скорости воздушного потока. Для измерения скорости движения удобрений использовалась методика замедленной фото- и видеофиксации перемещения частиц на разработанной лабораторной установке. По фотографии производили расчет пройденного расстояния одной частицы гранулы путем измерения его перемещения на миллиметровой бумаге.

Ввиду того, что высевающий аппарат и вентилятор посевного комплекса Джон-Дир 1910 имеют привода от гидромоторов, для создания напора масла использовался гидронасос НШ-50 с электроприводом на 17 кВт.

Лабораторная установка (рис. 4) на базе посевного комплекса Джон-Дир 1910 состоит из вентилятора 7 , бункера для удобрений 6 , бункера для семян 5 , пневмопровода 4 , вертикального распределителя 3 , семя-тукопровода 2 , сошника 1 . Измерение скорости воздушного потока производилось в трех зонах: перед распределителем в горизонтальном участке пневмопровода (зона I), после распределителя в вертикальном участке семя-тукопровода (зона II) и на выходе из сошника (зона III). На рисунке 4 представлена схема расположения зон измерения скорости воздушного потока и удобрений в посевном комплексе.

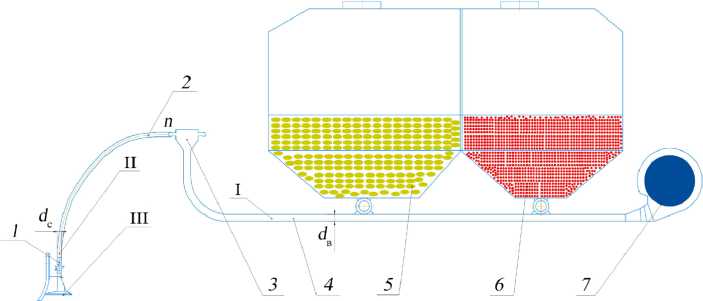

Для измерения скорости воздушного потока в горизонтальном участке пневмопровода (зона I) перед распределителем (рис. 5а) использовался цифровой анемометр PM6252B (рис. 5b).

Р и с. 4. Схема для измерения скорости воздушного потока и скорости гранул удобрений:

1 – сошник; 2 – семя-тукопровод; 3 – вертикальный распределитель; 4 – пневмопровод;

5 – бункер для семян; 6 – бункер для удобрений; 7 – вентилятор

F i g. 4. A diagram for measuring the air flow velocity and the speed of fertilizer granules: 1 – coulter; 2 – seed line; 3 – vertical distributor; 4 – pneumatic line; 5 – seed hopper;

6 – fertilizer hopper; 7 – fan

Примечание: I, II, III – зоны измерения скорости воздушного потока и скорости гранул удобрений.

Note: I, II, III – zones for measuring the air flow velocity and the speed of fertilizer granules.

Источник: составлено авторами статьи.

Source: compiled by the authors of the article.

Р и с. 5. Измерение скорости воздушного потока:

-

а) горизонтальный участок пневмопровода (зона I), где происходило измерение перед распределителем; b) цифровой анемометр PM6252B

F i g. 5. Air flow velocity measurement:

-

a) horizontal section of the pneumatic line (zone I), where the measurement took place in front of the distributor; b) digital anemometer PM6252B

Источник: a) фотография сделана А. М. Мухаметдиновым на кафедре мехатронных систем и машин аграрного производства Башкирского государственного аграрного университета во время экспериментальных исследований в 2024 г.; b) изображение взято из https://www.ozon.ru/product/ tsifrovoy-anemometr-1575292834/?oos_search=false .

Source: a) the photo was taken by A. M. Mukhametdinov at the Department of Mechatronic Systems and Machines of Agricultural Production of the Bashkir State Agrarian University during experimental research in 2024; b) the image was taken from /?oos_search=false.

На рисунке 6 представлено измерение скорости воздушного потока и удобрений в зонах II и III с помощью трубки Пито-Прандтля.

Р и с. 6. Измерение скорости воздушного потока и удобрений в зонах II и III:

-

1 – сошник; 2 – миллиметровая бумага; 3 – емкость с удобрениями; 4 – трубка Пито-Прандтля; 5 – камера для замедленной фото- и видеофиксации

F i g. 6. Measurement of air flow velocity and fertilizers in zones II and III:

1 – coulter; 2 – millimeter paper; 3 – container with fertilizers; 4 – Pitot-Prandtl tube; 5 – camera for slow-motion photo and video recording

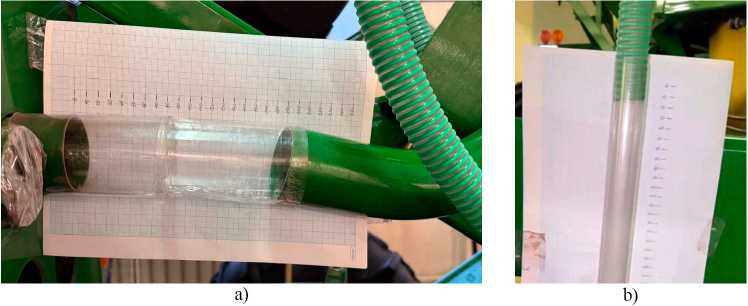

Для измерения скоростей гранул в зонах I и II из мягкой прозрачной пленки ПВХ изготовлены вставки в семя-тукопроводе (рис. 7).

Р и с. 7. Экспериментальные прозрачные вставки в семя-тукопроводе:

-

а) прозрачная вставка горизонтального участка перед распределетелем в зоне I;

-

b) прозрачная вставка вертикального участка семя-тукопровода в зоне II

F i g. 7. Experimental transparent seed inserts (tuco)wires:

-

a) transparent insertion of the horizontal section in front of the distributor in zone I;

-

b) transparent insertion of the vertical section of the seed(tuco)wires in zone II

Для определения режима течения смеси «газ – частицы» (воздух – гранула удобрений) в пневмосистеме посевного комплекса необходимо установить числа Рейнольдса частиц (удобрений) Re p и объемную концентрацию удобрений а с. Для определения этих параметров нужно, в свою очередь, знать количество транспортируемого материала, скорость движения воздушного потока и удобрений, а также коэффициент их аэродинамического сопротивления.

Сила аэродинамического сопротивления определяется по формуле:

Ff = 1С.р S |v -v

I ( v g - v p ) ’

-

f 2 d r g m g p

где Сd – коэффициент сопротивления; ρ g – плотность воздушного потока, кг/м3; Sm – площадь миделева сечения частицы удобрения, м2; vg – скорость воздушного потока, м\с; vр – скорость частицы удобрений, м\с.

Число Рейнольдса для частиц (удобрений) определяется по формуле4:

v d p P « I

Re p =-----1

Ы n ,

где ρ g – плотность воздушного потока, кг/м3 (1,225 кг/м3 при 20 °); η – динамическая вязкость воздуха, Па∙с (η = 1,82 ∙ 10–5 Па∙с при 20 °С).

Коэффициент сопротивления частицы Cd в окружении других частиц гранул удобрений отличается от значения Cd0, полученного для единичной частицы гранулы удобрений в неограниченном потоке, так как в стесненных условиях взаимодействие частиц гранул удобрений друг с другом и со стенками ограничивает течение. В этом случае

C d = ^(а с ) C do , (2)

где Ψ(α с ) – поправочный множитель; α с – объемная концентрация.

Поправочный множитель в формуле (2) учитывает гидродинамическое взаимодействие между частицами гранул удобрений ( у ( а c ) ^ 1 при а c ^ 0), которое возникает за счет локального искажения поля течения воздушного потока в окрестности частицы гранулы, близкорасположенной к другим частицам гранул удобрения.

Объемная концентрация удобрений α с определяет характер межфазного взаимодействия. Когда концентрация примесей мала (α c < 10–6), воздействие частиц гранул удобрений на воздушный поток незначительно, и ими можно пренебречь в расчетах. При этом данный диапазон относится к слабозапыленным течениям. В диапазоне 10–6< α c ≤ 10–3 дисперсная фаза оказывает обратное воздействие на несущую фазу и также относится к слабозапыленным течениям. С увеличением объемной концентрации α c > 10–3 необходимо учитывать обратное влияние частиц гранул удобрений друг на друга, а также их взаимодействие с воздушным потоком несущей фазы (режим взаимного влияния фаз). Данный диапазон относится к сильнозапыленным течениям.

Объемная концентрация частиц α с в пневматической системе посевного комплекса определяется как отношение объема частиц удобрений к объемному расходу поступающего воздуха за единицу времени:

a c

W p W g ,

где Wp – объем гранул удобрений в элементарном объеме воздуха за единицу времени, м3/с; Wg – элементарный объемный расход воздуха, поступающий в рассматриваемую область за единицу времени, м3/с.

Объем гранул удобрений Wp в посевном комплексе можно определить по расходу удобрений за единицу времени исходя из нормы их внесения Q :

Bv Q w =_ p П^_ p 10 000 -p 3

M3 /с,

где Bp – ширина захвата посевного комплекса, м; v пк – рабочая скорость посевного комплекса, м/с; Q – норма внесения удобрений, кг/га; ρз – плотность удобрений, кг/м3.

Объем удобрений в семя-тукопроводах сошников Wpc определяется как объем гранул удобрений Wp в элементарном объемном расходе воздуха за единицу времени к количеству сошников при одноступенчатой системе распределения (рис. 6), которая используется в рассматриваемом посевном комплексе, определяется по формуле:

W p c

W p

, nc где nc – количество сошников.

Для расчета объема воздуха Wg в семя-тукопроводах пневматической системы посевного комплекса воспользуемся уравнением неразрывности или постоянства расходов воздуха соответственно для любого сечения трубы. Площадь сечения труб после распределителя удобрений будет равна сумме площадей сечения труб, расходящихся от данного распределителя:

Wg = vgB SgB, где vgB – скорость воздушного потока перед распределителем, м/с; SgB – площадь поперечного сечения пневмопровода перед распределителем, которая определяется по диаметру пневмопровода, м2.

S^ =- d}, gB 4 B где dB – диаметр пневмопровода перед распределителем, м.

Площадь сечения семя-тукопровода:

S =-d2, gc 4 c, где dс – диаметр семя-тукопровода, м.

Рассматривая одноступенчатую систему распределения удобрений и предполагая для примера, что все распределители разделяют поток на n сошников, можем написать:

v gB d B = v gc d2 n , (3)

где vgB – скорость воздушного потока в пневмопроводе перед распределителем, м/с; vgc – скорость воздушного потока после распределителя в вертикальном участке семя-тукопровода перед сошником, м/с; n – количество выходов на распределителе.

По выражению (3) можно определить изменения скорости воздушного потока на месте перехода от вентилятора к семя-тукопроводу и при прохождении через распределитель:

v gB = d c 2 n .

vgc dB 2

Для работы пневматической системы сеялки без забивания скорость воздушного потока в вертикальных трубах должна быть больше скорости витания удобрений:

Vg = k3 (10,5 + 0,57 v вит), где vg – скорость воздушного потока в вертикальных трубах, м/с; vвит – средняя скорость витания гранул удобрений, м/с; kз = 1,2…1,5 – коэффициент запаса.

Тогда выражение для определения относительной скорости частиц можно представить в следующем виде:

v p = (0,73 ÷ 0,98)( v g – v вит ).

Потребную скорость воздушного потока рассчитывали с коэффициентом запаса k з, равным 1,35.

Результаты исследования. Результаты по определению влажности удобрений, скорости витания, скорости движения удобрений на парусном классификаторе «Петкус». Установлено, что из-за плотной структуры и защитной оболочки не удается максимально выделить влагу из таких образцов удобрений, как нитроаммофоска, диаммонийфосфат, азофоска. После первого тестирования без размола влажность для нитроаммофоски составила 0,37 %; для карбамида с микроэлементами – 0,2 %; диаммонийфосфата – 1,7 %; азофоски – 0,4 %; карбамида (мочевина) – 0,1 % (табл. 1).

После размола во втором анализе содержание влаги в нитроаммофоске составило 0,5 %; карбамиде с микроэлементами – 0,2 %; диаммонийфосфате – 1,7 %; азофоске – 0,4 %; карбамиде (мочевине) – 0,1 %. Образец удобрения карбамид (мочевина) не требует размола, так как получены одинаковые результаты в обоих анализах.

Установлено, что образцы карбамида (мочевина) и карбамида с микроэлементами более гигроскопичны, при хранении могут образовываться комочки. Эти образцы рекомендуется использовать для поверхностного внесения или подкормки в период роста и развития растений. Образцы удобрений нитроаммофоска, карбамид с микроэлементами, диаммонийфосфат, азофоска имеют более плотную структуру, защитную оболочку и остаются рассыпчатыми, что характеризует их высокую прочность и облегчает их перемещение в пневматических системах. Нормативными документами утверждено, что при соблюдении условий хранения и транспортирования влажность не изменяется, производителями дается три года на гарантийный срок хранения для розничной продажи и неограниченный срок годности.

В таблице 2 представлены результаты экспериментов по определению скорости воздушного потока v g , скорости витания v в ит и скорости движения удобрений vp, а также число Рейнольдса Rep согласно формуле (1) и коэффициент сопротивления удобрений Сd по формуле (2), рассчитанные по данным полученным на парусном классификаторе «Петкус».

Зависимость коэффициента сопротивления гранул Сd рассчитывается в зависимости от чисел Рейнольдса Rep , исходя от диапазона их изменений. Так, при Rep < 1 коэффициент сопротивления Сd определяется по зависимости Стокса, при 10 3 < Re p < 10 5 - по зависимости Ньютона, а для диапазона 1 < Re p < 10 3 отсутствуют четко установленные зависимости.

Числа Рейнольдса Rep для удобрений по данным экспериментов варьируются в пределах от 2 607 до 2 768, что относится к промежуточной области 1 < Re p < 10 3 . В данном интервале чисел Рейнольдса коэффициент сопротивления частиц C d описывается различными эмпирическим зависимостями. Нами для расчета, согласно исследованию [1], принята зависимость, полученная P. W. James5:

Cd =----+ 0,44.

d Re p

Коэффициент сопротивления для исследуемых типов удобрений Сd в вертикальном воздушном потоке варьируются в пределах от 0,448670 до 0,449203. Эти параметры нужны при моделировании технологического процесса распределения и транспортирования удобрений пневматической системой посевного комплекса методами вычислительной гидродинамики, в частности, методами двухфазных течений.

Результаты по определению интенсивности межфазного взаимодействия (объемной концентрации удобрений) и режима двухфазного течения (число Рейнольдса, коэффициента сопротивления) в различных зонах пневмосистемы посевного комплекса. В таблице 3 представлены аэродинамические характеристики гранул различных минеральных удобрений и показатели воздушного потока в горизонтальном участке пневмопровода (зона I) посевного комплекса по результатам расчетов по формулам.

Т а б л и ц а 3

T a b l e 3

Аэродинамические характеристики гранул удобрений в пневматической системе посевного комплекса

Aerodynamic characteristics of fertilizer granules in the pneumatic system of the sowing complex

|

Наименование удобрений / Name of fertilizers |

Скорость воздушного потока v , м/с / Air flow velocity vg , m/s |

Скорость движения удобрений vр , м/с / The speed of movement of fertilizers vр , m/s |

Число Рейнольдса Re p для удобрений / Reynolds Number Rep for Fertilizers |

Коэффициент сопротивления удобрений Сd / Coefficient of fertilizer resistance С, d |

|

Нитроаммофоска / Nitroammophoska |

20,50 |

12,1 |

2 337 |

0,450270 |

|

Карбамид / Carbamide |

19,20 |

12,4 |

1 996 |

0,452024 |

|

Диаммонийфосфат / |

21,10 |

11,9 |

2 469 |

0,449719 |

|

Diammonium Phosphate Азофоска (нитроаммофоска) / Azofoska |

19,90 |

12,2 |

2 170 |

0,451059 |

|

(nitroammofoska) Карбамид (мочевина) / Carbamide (urea) |

19,24 |

12,4 |

2 019 |

0,451888 |

Согласно полученным данным в горизонтальном участке пневмопровода (зона I) посевного комплекса скорости движения воздушного потока для обеспечения транспортировки гранул различных минеральных удобрений составляют vg = 19,2…21,1 м/с. При этом число Рейнольдса гранул варьируется в пределах от 996 до 2 469, что соответствует промежуточной зоне кривой Рэлея (область II). В связи с этим для расчета коэффициент сопротивления удобрений C d также использована зависимость P. W. James6. Коэффициент сопротивления удобрений C d в зоне изменяется в пределах от 0,449719 до 0,452024.

В таблице 4 представлены экспериментальные данные по определению параметров двухфазных течений в различных зонах пневматической системы посевного комплекса.

В результате экспериментальных данных установлено, что в вертикальном участке семя-тукопровода (зона II) посевного комплекса скорость движения воздушного потока v g составляет 7,5.. .9,8 м/с, скорость гранул минеральных удобрений - 3,4.4,2 м/с. При этом число Рейнольдса Re p = 966.1 319, а коэффициент сопротивления удобрений С d = 0,458192…0,464848.

На выходе из сошника (зона III) скорость воздушного потока v g составляет 3,5…5,0 м/с, скорость гранул минеральных удобрений – 2,1…2,9 м/с, число Рейнольдса Rep = 330…495, а коэффициент сопротивления удобрений С = 0,496599…0,512777. d

Аэродинамические показатели для удобрений в зонах II и III выше данных, полученных теоретическим путем для горизонтального участка пневмопровода. Это связано с уменьшением диаметра семя-тукопроводов, усиливающим концентрацию и геометрическую стесненность потока удобрений.

Т а б л и ц а 4

T a b l e 4

Экспериментальные данные по определению параметров двухфазных течений в пневматической системы посевного комплекса

Experimental data on determining the parameters of two-phase flows in the pneumatic system of a sowing complex

|

№ зоны / Zone number |

Скорость воздушного потока vg , м/с / Air flow velocity vg , m/s |

Скорость движения удобрений v , м/с / The speed of movement of fertilizers vр , m/s |

Объемная концентрация α с / Volume concentration а с |

Число Рейнольдса Re p для удобрений / Reynolds Number Rep for Fertilizers |

Коэффициент сопротивления удобрений Сd / Coefficient of fertilizer resistance С, d |

|

I |

25,8…26,1 |

Не определялась / Undefined |

0,002…0,008 |

Не определялась / Undefined |

Не определялась / Undefined |

|

II |

7,5…9,8 |

3,4…4,2 |

0,00022…0,000088 |

966…1 319 |

0,458192… 0,464848 |

|

III |

3,5…5,0 |

2,1…2,9 |

330…495 |

0,496599… 0,512777 |

Обсуждение и заключение. Высокая влажность удобрений приводит к увеличению их массы и уменьшению подвижности. Соответственно, это требует увеличения скорости воздушного потока в пневматических системах посевных комплексов для поддержания необходимого уровня перемещения и распределения. С увеличением влажности минеральных гранулированных удобрений растут и скорости витания (кроме карбамида мочевины с более низкой плотностью 760 кг/м3).

По экспериментальным данным, полученным на парусном классификаторе «Петкус», при скорости воздушного потока 14 м/с скорость движения удобрений составляет 2,25…2,93 м/с; число Рейнольдса гранул удобрений Rep = 2 607…2 768 (при 1 < Rep ≤ 103), что соответствует промежуточной зоне кривой Рэлея (область II). При этом коэффициент сопротивления гранул удобрений Сd = 0,448670…0,449186.

В результате экспериментальных исследований установлено, что скорость воздушного потока в горизонтальном участке пневмопровода зоны I посевного комплекса составляет в среднем 25,8…26,1 м/с, а при необходимой скорости для транспортирования удобрений 19…21 м/с. Соответственно, скорость воздушного потока создается с запасом. Полученные результаты скоростей воздушного потока находятся в том же диапазоне значений, полученных в исследованиях по определению скорости воздушного потока перед вертикальным распределителем в пневмосистеме сеялки [12; 19].

В вертикальном участке семя-тукопровода в зоне II после распределителя скорость воздушного потока составляет 7,5…9,8 м/с. Такая скорость воздуха достаточна для перемещения удобрений, так как семя-тукопроводы имеют отрицательный уклон. Скорость частиц гранул удобрений достигает 3,4…4,2 м/с. Число Рейнольдса Rep в зоне II для удобрений составляет 966…1 319, что соответствуют промежуточной зоне кривой Рэлея (область II, 1 < Re < 103).

В зоне III на выходе из сошника скорость воздушного потока составляет 3,5…5,0 м/с, скорость движения удобрений – 2,1…2,9 м/с, числа Рейнольдса Re = 330…495, что также соответствуют промежуточной зоне кривой Рэлея (область II). В этом диапазоне аэродинамический коэффициент сопротивления гранулированных удобрений сильно зависит от числа Рейнольдса. По экспериментальным данным в пневмосистеме посевного комплекса наблюдается снижение коэффициента сопротивления Сd = 0,512777…0,458192 с ростом числа Рейнольдса Rep = 330…1 319, что соответствует кривой Рэлея.

Объемная концентрация a c удобрений в пневматической системе посевного комплекса в горизонтальной зоне I пневмопровода варьируется в пределах от 0,002 до 0,008, что согласно общепринятой классификации двухфазных гетерогенных потоков соответствует высокой концентрации частиц (режим взаимовлияния фаз), так как α c ≥ 10–3 и относится к сильнозапыленным течениям. В этом случае при моделировании технологических процессов посевных комплексов методами вычислительной гидродинамики необходимо учитывать обратное воздействие частиц друг на друга, а также их взаимодействие между собой (режим взаимовлияния фаз). Кроме этого из-за концентрационной стесненности потока необходимо учитывать взаимодействие частиц гранул удобрений друг с другом и со стенками семя-тукопровода. При этом в данной зоне скорость частиц гранул удобрений не удалось замерить в виду высокой скорости их перемещения. Замедленная съемка 240 кадров в секунду не позволяет произвести фиксацию в виду того, что частицы расплываются в кадре. Необходимо использовать камеру для видеосъемки с частотой не менее 1 000 кадров в секунду.

Объемная концентрация частиц удобрений в вертикальном участке семя-туко-провода в зоне II после распределителя в семя-тукопроводе уменьшается и составляет α c = 0,00022…0,000088 и входит в диапазон 10–6< α c ≤ 10–3 слабозапыленного течения. В этом случае взаимодействие между частицами удобрений снижается, дисперсная фаза (гранулы) оказывает обратное воздействие на несущую фазу, что также необходимо учитывать при моделировании.

В результате обработки экспериментальных данных установлено, что в пневматической системе посевного комплекса интенсивность межфазного взаимодействия частиц гранул удобрений отличается в различных зонах – объемная концентрация меняется от сильнозапыленного до слабозапыленного течения, числа Рейнольдса лежат в промежуточной области по кривой Рэлея. Данные отличия необходимо учитывать при моделировании пневматических систем посевных комплексов методами вычислительной гидродинамики, а также при сопряжении данного метода с методом дискретных элементов (CFD-DEM).

В дальнейших исследованиях пневматических систем посевных комплексов планируется использование технологии сопряженного моделирования вычислительной гидродинамики и метода дискретных элементов (CFD-DEM). При этом необходимо учитывать полученные данные по количеству и характеру столкновений между частицами в зависимости от концентрации дисперсной фазы удобрений с учетом их распределения по размерам частиц и массе, скорости частиц в воздушном потоке в различных зонах пневмосистемы посевного комплекса.