Экспериментальная проверка диффузионного механизма массопереноса в жидких фотополимеризующихся композициях с помощью ИК-Фурье спектроскопии

Автор: Соловьв Владимир Степанович, Казанский Николай Львович, Волков Алексей Васильевич, Володкин Борис Олегович, Старожилов Александр Евгеньевич

Журнал: Компьютерная оптика @computer-optics

Рубрика: Дифракционная оптика, оптические технологии

Статья в выпуске: 2 т.36, 2012 года.

Бесплатный доступ

В работе предложена методика экспериментальной проверки механизма массопереноса в слое жидкой фотополимеризующейся композиции (ЖФПК), основанная на измерении спектра поглощения плёнки ЖФПК на различных участках поверхности с помощью инфракрасной-Фурье (ИК-Фурье) микроскопии. В результате пространственной модуляции степени конверсии полимера в слое ЖФПК инициируется диффузионный процесс, приводящий к массопереносу и образованию рельефа на поверхности образца. Показана возможность определения с помощью ИК-Фурье спектроскопии пространственной конверсии полимера в слое ЖФПК.

Жидкая фотополимеризующаяся композиция, дифракционная оптика, ик-фурье спектроскопия, конверсия полимера, массоперенос, диффузия

Короткий адрес: https://sciup.org/14059081

IDR: 14059081 | УДК: 539

Текст научной статьи Экспериментальная проверка диффузионного механизма массопереноса в жидких фотополимеризующихся композициях с помощью ИК-Фурье спектроскопии

Создание дифракционных оптических элементов (ДОЭ) является сложной и трудоёмкой задачей [1], поэтому использование при формировании дифракционного микрорельефа ЖФПК позволяет упростить процесс синтеза ДОЭ. Основной особенностью ЖФПК является их способность образовывать рельеф под действием света, что при создании ДОЭ исключает такие технологические операции, как маскирование, травление, удаление резиста [1 –3]. Также при помощи ЖФПК могут быть получены дифракционные оптические элементы с непрерывным профилем, за счёт этого дифракционная эффективность синтезируемых элементов может быть увеличена. Авторы работ [4– 14] использовали ЖФПК для синтеза различных элементов дифракционной оптики. Подробно о технологии создания элементов дифракционной оптики на основе ЖФПК написано в работах [4–5]. В предыдущих работах [6, 15] было экспериментально установлено, что рельефообразование вызвано направленным массо-переносом полимера из теневых областей, находящихся при засветке в ультрафиолете под оптически более плотным участком фотошаблона, в светлые области, находящиеся под оптически менее плотным участком фотошаблона. Массопереносом полимера хорошо объясняется рельефообразование, происходящее при пространственно-модулирован-ном облучении тонкого слоя ЖФПК, поэтому изучение механизмов массопереноса является важной задачей. Определение основных параметров механизма массопереноса в слое ЖФПК является ключевым фактором совершенствования технологии синтеза элементов дифракционной оптики на основе ЖФПК. Авторами было сделано предположение, что перенос массы полимера происходит вследствие диффузии олигомера из затенённых областей в освещённые области, а полимеризация олигомера с образованием полимерной сетки имеет место только при наличии свободных радикалов.

Описание механизма массопереноса

Суть механизма массопереноса заключается в следующем. После освещения плёнки ЖФПК ультрафиолетовым светом через фотошаблон происходит активация фотоинициатора и появление свободных радикалов, которые запускают реакцию цепной радикальной полимеризации с образованием полимерной сетки. Чем выше была освещённость участка плёнки, тем большее количество радикалов участвует в процессе полимеризации. Таким образом, в более засвеченных областях плёнки ЖФПК количество радикалов будет выше, чем в тёмных, и реакция полимеризации будет идти быстрее. В процессе полимеризации происходит уменьшение количества олигомера – чем выше была исходная концентрация радикалов (выше интенсивность освещения), тем быстрее будет уменьшаться концентрация олигомера.

Из-за того что освещённость плёнки ЖФПК неравномерна и модулирована фотошаблоном, будет наблюдаться пространственный градиент концентрации олигомера, вызванный разной скоростью полимеризации. Градиент концентрации олигомера приведёт к его диффузии из тёмных областей, где его больше, в светлые области, где его меньше. Так как во время полимеризации идёт постоянное освобождение радикалов, связанных атомарным кислородом воздуха, то в светлых областях процесс полимеризации будет происходить до тех пор, пока будет возможна диффузия олигомера из тёмных областей в светлые. В результате этого диффузионного процесса происходит перенос массы олигомера с последующей его полимеризацией, что вызывает наблюдаемый рост рельефа.

С помощью ИК-Фурье спектроскопии можно надёжно определять характерные линии поглощения, соответствующие наличию определённых групп в молекуле полимера или олигомера. Наличие пространственного градиента концентрации олигомера можно определить с помощью измерения спектров в различных участках плёнки ЖФПК, так как химическая реакция радикальной полимеризации сопровождается исчезновением С = С связи концевой группы исходного олигомера. Определение относительной интенсивности поглощения С = С линии в плёнке ЖФПК в различных областях образца позволит судить о пространственном распределении концентрации исходного олигомера и степени конверсии полимера. Локальное измерение спектров поглощения полимерной плёнки при размерах участка менее 30×30 мкм возможно с помощью ИК-Фурье микроскопии. Задачей настоящей статьи является обнаружение пространственного градиента концентрации олигомера, что обеспечит экспериментальное подтверждение диффузионного механизма массопереноса.

Постановка эксперимента

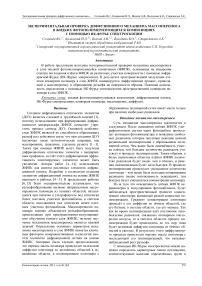

Для получения образцов была использована методика, описанная в [4–6]. Для получения рельефа ДОЭ формируется полутоновой фотошаблон, имеющий зонную структуру. Ширина зон для ДОЭ видимого диапазона изменяется от десятков микрон до нескольких миллиметров [16]. Внутри каждой зоны оптическая плотность фотошаблона модулируется так, что изменение интенсивности света в тёмных и светлых местах меняется в 3 –4 раза. Экспозиция в ультрафиолете заключается в проецировании изображения фотошаблона в тонкий слой (10–600 мкм) ЖФПК. Основным компонентом ЖФПК является олигомер, химическая формула которого показана на рис. 1.

Рис. 1. Химическая формула исходного олигомера (в прямоугольнике «2» представлена дважды повторяющаяся структура)

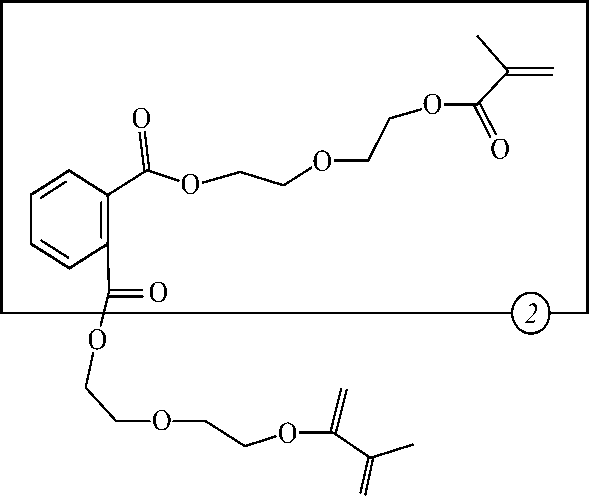

В качестве фотоинициатора был использован изобутиловый эфир бензоина. Мощность излучения во время экспозиции подбиралась так, чтобы длительность экспозиции была в пределах 7– 10 минут. Длительность экспозиции выбирается, исходя из экспериментальных наблюдений динамики релье- фообразования. При малой длительности экспозиции, т.е. большой мощности светового потока, образуется слишком густая сетка как в тёмных, так и в светлых местах, что затрудняет диффузию олигомера. При слишком большой длительности экспозиции происходит деградация (выравнивание) рельефа, который образуется во время массопереноса олигомера из тёмных зон в светлые. Оптимальная длитель- ность экспозиции определяется при достижении максимальной разности конверсий полимера в светлых и тёмных зонах [10, 15]. Фотография микрорельефа дифракционной линзы, полученного в слое ЖФПК, представлена на рис. 2.

Рис. 2. Микрорельеф «дифракционная линза», сформированный в слое ЖФПК

Методика эксперимента: измерение спектров поглощения ЖФПК с помощью

ИК-Фурье микроскопии

Для проверки механизма массопереноса в слое ЖФПК авторами данной статьи предлагается методика определения пространственной степени конверсии полимера с помощью изучения спектров поглощения плёнки ЖФПК с применением ИК-Фурье микроскопии. Суть методики состоит в определении распределения степени конверсии полимера в слое ЖФПК на основе измерения относительной интенсивности характерных линий поглощения двойных связей олигомера, по которым идёт радикальная полимеризация.

Происходящая реакция полимеризации приводит к уменьшению количества молекул олигомера в объёме плёнки, следовательно, уменьшается относительная интенсивность линий поглощения концевой группы олигомера С = С (рис. 1), что может быть обнаружено с помощью ИК-Фурье спектроскопии.

Для измерения спектральных характеристик полимера в различных участках плёнки ЖФПК был использован ИК-микроскоп HYPERION 1000, сопряжённый с ИК-Фурье спектрометром Tensor 27 производства фирмы Bruker (рис. 3).

При исследовании образцов определялись характерные линии поглощения (линии поглощения C=C связи концевой группы и бензольных колец олигомера). По распределению степени конверсии полимера можно определить параметры диффузионного процесса, происходящего в слое ЖФПК во время рельефообразования. Микроскоп HYPERION 1000

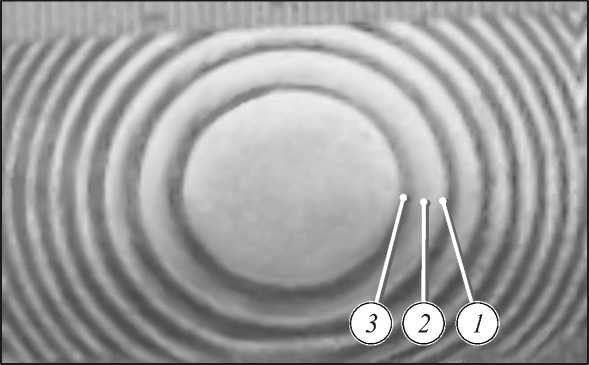

позволяет снимать спектр с участка поверхности размером до 20 мкм, что достигается за счёт использования оптических ножей, обрезающих отражённый от образца пучок света (рис. 4). Спектральное разрешение совмещённого с микроскопом ИК-Фурье спектрометра Tensor 27 составляет 1 см-1 в диапазоне от 7500 до 370 см-1.

Рис. 3. ИК-микроскоп HYPERION 1000, сопряжённый с ИК-Фурье спектрометром Tensor 27

Были проведены измерения спектров поглощения заполимеризовавшейся плёнки в различных областях образца. Плёнки ЖФПК наносились на слой меди, напылённый на стекло. Были изучены области, засвеченные через фотошаблон с пространственно модулированным показателем пропускания света, тёмные области отличаются от светлых по прозрачности в 3 -4 раза. Спектры поглощения были получены в режимах работы микроскопа на «отражение » и «пропускание ». В режиме работы микроскопа на «отражение » пучок излучения фокусировался на поверхности исследуемой области, проходил через слой полимера, отражался от медной плёнки, вторично проходил через слой полимера и вновь собирался фокусирующим объективом.

Так как расстояние между соседними зонами небольшое, то для измерения нескольких спектров внутри одной зоны необходимо использовать оптические ножи, позволяющие уменьшить область наблюдения до 20 мкм. На рис. 4. представлен выбор участка, с которого происходит снятие спектра.

Наблюдения за относительной интенсивностью спектральной линии 1634 см-1, отвечающей за поглощение двойной С = С связи, которая находится на конце молекулы олигомера (рис. 1), позволяют делать вывод о степени конверсии олигомера, т.к. в процессе радикальной полимеризации эта связь «расходуется» на соединение молекул олигомера в полимерную цепочку. Нормировка интенсивности линии C=C связи производилась по интенсивности линии 1600 см-1, отвечающей за поглощение бензольных колец [17], т.к. бензольные кольца не участвуют в процессе полимеризации.

Результаты измерения спектров

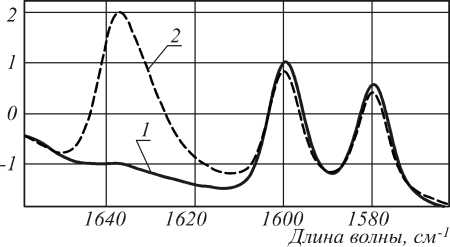

С помощью ИК-Фурье спектрометра Tensor 27, настроенного на режим «пропускание», было проведено исследование спектров поглощения плёнок ЖФПК. ЖФПК наносилась на стекло из ZnSe, по краям которого устанавливались прокладки толщиной 15 мкм, и прижималась покровным стеклом. Засветка велась в ультрафиолете (УФ) в течение 15 секунд. Далее отделялось покровное стекло, т.к. оно непрозрачно в области ИК. На пластине из ZnSe оставалась плёнка частично полимеризованного олигомера. При таком периоде засветки степень полимеризации очень низка и составляет около 3 %. Спектр поглощения данной плёнки представлен на рис. 5 (кривая 1). В дальнейшем эту же плёнку засвечивали УФ излучением в течение 5 минут, за это время ЖФПК успевает полностью полимеризоваться, спектр поглощения такой плёнки также представлен на рис. 5 (кривая 2).

Рис. 4. Фотография поверхности образца, полученная с помощью встроенной в микроскоп камеры (хорошо видны оптические ножи, обозначенные цифрой 1)

Относительные единицы поглощения

Рис. 5. Спектры поглощения плёнки ЖФПК, снятые при различных степенях полимеризации: 1 – низкая степень полимеризации, 2 – высокая степень полимеризации

На рис. 5 видна чёткая зависимость между степенью полимеризации и относительной интенсивностью линии поглощения 1634 см-1, что соответствует линии поглощения концевой С = С группы олигомера.

С помощью микроскопа HYPERION 1000 и ИК-Фурье спектрометра Tensor 27, настроенных на измерения в режиме «отражение», была проведена вторая серия экспериментов. В этом случае луч света ИК спектрометра проходил через плёнку

ЖФПК (формирующую микрорельеф линзы, представленной на рис. 2) и отражался от подложки с напылённым слоем меди. Микроскоп позволяет сильно сжать зондирующий ИК пучок света и за счёт его большой плотности поднять чувствительность спектрометра и уменьшить размер измеряемой области. Было проведено измерение спектра поглощения в различных участках плёнки, засвеченных через участки фотошаблона с различной оптической плотностью. Измерения проводились в реальном времени, отслеживая диффузионный процесс роста рельефа на одной зоне, а не так, как это делалось в предыдущем эксперименте (рис. 5). В предыдущем эксперименте измерения проводились в широком пучке ИК спектрометра одной и той же области, засвеченной различными дозами экспонирующего УФ излучения.

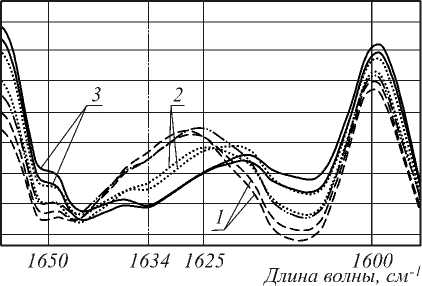

Зависимость интенсивности линии поглощения C=C связи от места измерения (засвеченного через тёмную или светлую область фотошаблона и называемого далее «тёмная» или «светлая» область зоны соответственно) приведена на рис. 6.

Интенсивность линии поглощения

1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4

Рис. 6. Спектры поглощения плёнки ЖФПК, снятые на различных участках образца: 1 – тёмная область, 2 – средняя светлая область, 3 – крайняя светлая область

На данном рисунке представлен спектр ЖФПК одной зоны, следующей после центральной зоны микролинзы (рис. 2), в трёх точках. В каждой точке измерения проводились по 2 раза, так что мы имеем 6 спектральных кривых. Точка 1 – это «тёмная» область зоны, точка 2 – средняя часть зоны, точка 3 – крайняя «светлая» часть зоны. Фурье-спектрометр, дающий возможность прописывать спектр одновременно во всём спектральном диапазоне, позволил оценить спектр каждой кривой из пары в точках 1, 2 и 3 практически одновременно с интервалом времени в одну минуту. Т.е. можно считать, что спектр в трёх точках снимался практически одновременно. Каждая вторая из пары кривых в точках 1, 2 и 3 (на рис. 6 с меньшей амплитудой в районе 1634 см-1) снята через один час после первого эксперимента. Из сравнения спектральных кривых видно, что через один час в результате темновой полимеризации амплитуда поглощения двойных связей уменьшилась (каждая вторая кривая в группе из трёх точек – уменьшилась по амплитуде), что говорит о расходовании двойных связей в результате полимеризации и, соответственно, увеличении глубины конверсии олигомера в каждой точке. Видно также, что при увеличении степени конверсии от тёмной части зоны до светлой смещается спектральная полоса в сторону снижения частоты колебательного спектра. Это объясняется возрастанием при полимеризации молекулярной массы полимера, что приводит к снижению частоты колебаний оставшихся свободными концевых групп. При проведении измерений в каждой точке последовательно без выжидания по времени спектральные кривые накладываются друг на друга без смещения. Это говорит о темновом процессе полимеризации по всему объёму полимера в пределах всей зоны, предварительно засвеченной УФ светом (отличающимся по интенсивности в начале и в конце зоны приблизительно в 3 раза).

Заключение

С помощью ИК-Фурье спектроскопии было подтверждено, что между степенью полимеризации (конверсии полимера) плёнки ЖФПК и относительной интенсивностью линии поглощения полимера, соответствующей С = С связи, существует чёткая зависимость (рис. 5), кривая 1 соответствует поглощению плёнки при низкой степени конверсии, кривая 2 – полностью заполимеризованному образцу.

Для подтверждения механизма массопереноса необходимо было удостовериться в различной степени конверсии и концентрации олигомера в различных участках плёнки ЖФПК, засвеченной через участки полутонового фотошаблона с различной оптической плотностью. Оптическая плотность фотошаблона меняется так, что в тёмных и светлых местах интенсивность прошедшего света отличается в 3 раза. Наличие пространственного градиента концентрации олигомера можно определить с помощью измерения спектров в различных участках плёнки ЖФПК, так как химическая реакция радикальной полимеризации сопровождается исчезновением С = С связи концевой группы исходного олигомера. Было проведено измерение спектров поглощения плёнки ЖФПК в различных областях образца. На полученных спектрах поглощения плёнки ЖФПК (рис. 5, 6) хорошо видна разница относительной интенсивности спектральной линии 1634 см-1, отвечающей за поглощение двойной С = С связи, между «тёмными» и «светлыми» участками.

Характерный пик на 1634 см-1 (рис. 5) соответствует тёмной области, что подтверждает наличие в тёмных областях больших концентраций исходного олигомера по сравнению со светлыми областями. Этот факт свидетельствует о меньшей степени конверсии полимера в тёмных областях по сравнению со светлыми, следовательно, в процессе рельефооб-разования действует механизм массопереноса. Та- ким образом, показана возможность определения распределения степени конверсии полимера в слое ЖФПК на основе измерения относительной интенсивности характерных линий поглощения двойных связей олигомера, по которым идёт радикальная полимеризация.

Из рис. 6 видно постепенное падение интенсивности пика поглощения, отвечающего за двойные связи, от участка зоны с меньшей конверсией до участка зоны с большей конверсией. Это говорит о том, что свободные радикалы остались распределёнными в узлах сетки ЖФПК в постэкспозиционный период, и они вызывают полимеризацию всего объёма полимера, из которого получен микрорельеф ДОЭ. Именно в результате этого постэкспозиционного процесса полимеризации происходит рост рельефа на поверхности частично отверждённого слоя ЖФПК. Поэтому гипотезу о том, что рельеф на поверхности слоя ЖФПК растёт в результате полимеризации за счёт оставшихся в слое свободных радикалов, можно считать доказанной.

На рис. 6 видна существенная разница в степени конверсии полимера в трёх точках, пространственно разнесённых поперёк зоны ДОЭ. Из этого следует, что мы имеем градиент концентрации олигомера, находящегося в объёме полимерной сетки поперёк зоны. Т.е. градиент концентрации олигомера подтверждается поведением спектров.

Следовательно, существование механизма массо-переноса, вызванного диффузией олигомера вследствие пространственного градиента концентрации, можно считать доказанным.

Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки РФ в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 2007-2013 годы» (государственный контракт №07.514.11.4060).