Экспериментально-теоретическое исследование несущей способности основания буровых свай

Автор: Борозенец Леонид Михайлович, Ушакова Екатерина Андреевна

Рубрика: Теория расчета строительных конструкций

Статья в выпуске: 2 т.16, 2016 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты комплексного экспериментально-теоретического исследования несущей способности основания по боковой поверхности ствола опытной буровой сваи, а также такой же сваи с грунтоуплотненным тангенсоидом вращения; рассмотрены особенности взаимодействия бетонной смеси в процессе укладки и твердения ее в скважине, а также бетонного ствола сваи под нагрузкой с окружающим сваю грунтом естественного состояния; показаны методологии определения несущей способности боковой поверхности ствола буровой сваи и расчета несущей способности сваи с грунтоуплотненным тангенсоидом вращения.

Несущая способность, основание, буровая свая, ствол, боковая поверхность, тангенсоид вращения, нижний конец, грунтоуплотнение, мессдоза, нагрузка, давление, сопротивление, грунт

Короткий адрес: https://sciup.org/147154453

IDR: 147154453 | УДК: 624.131 | DOI: 10.14529/build160201

Текст научной статьи Экспериментально-теоретическое исследование несущей способности основания буровых свай

Сваи, выполняемые в буровых скважинах, относятся к буровым, при этом грунт из объема скважины извлекается полностью. Несущая способность свай в значительной степени определяется сопротивлением грунта, действующим по боковым поверхностям их стволов и в меньшей мере – грунтоуплотненными основаниями их нижних концов. Однако отсутствие объективного научного обоснования расчетного исследования несущей способности свай, сравнимого по точности с результатами экспериментальных исследований, не позволяет разработать методологии достоверного определения их несущей способности. Поэтому создание объективного научного обоснования расчетного исследования и разработка методологий достоверного определения несущей способности оснований буровых свай являются актуальной проблемой и задачей настоящего исследования. Отсюда следует цель исследования – получение методик верных инженерных расчетов несущей способности только боковой поверхности ствола сваи и боковой поверхности ствола сваи с грунтоуплотненным тангенсоидом вращения. Экспериментальные исследования проводились на площадке с грунтовыми условиями, представленными мощным слоем элювиальных суглинков полутвердой консистенции. Испытывались опытные буровые сваи Б-3 длиной 3,14 м и Б-1 длиной 3 м с диаметрами 216 мм. Для выключения из работы нижнего конца сваи Б-3 под ним предусматривалась полость. После тщательного замера глубины скважины, в ней на стержень опускался жестко фиксируемый металлический диск диаметром 210 мм, поверх которого закреплялась резиновая диафрагма диаметром 240 мм. Такая конструкция исключала попадание бетонной смеси в полость под нижним концом сваи. Радиальное давление по контуру сваи при ее изготовлении и загружении измерялось с помощью тензорезисторных преобразователей давлений типа ПДП-70/II конструкции ЦНИИСК, тарировка которых выполнялась дважды – до установки в скважины и после откопки сваи по окончании испытаний. Фиксация по высоте и обеспечение контакта мессдоз с грунтом осуществлялась специальными приспособлениями, устанавливаемыми в штрабах, выполненных на противоположных сторонах скважин по длине свай путем срезки части грунта со стенок шаблоном в виде кольца с ножами. Установка мессдоз выполнялась в кондукторах, состоящих из металлических пластин – держателя и упора, соединенных между собой стержнями на шарнирах. Месс-дозы были установлены на глубинах 1 м и 3 м. Скважина, после ее подготовки заполнялась свободным сбросом бетонной смесью с осадкой конуса 14 см. Статические испытания свай выполнялись по ГОСТ 5686-78* гидравлическим домкратом с упором в грузовую платформу, с построением графиков зависимости осадок от нагрузок буровых свай. Анализ результатов эксперимента позволяет заключить, что после твердения бетона в грунте ненарушенной структуры основания буровой сваи давление на ствол не передается, а при загружении оно проявляется и возрастает.

Давление грунта на боковую поверхность ствола буровой сваи

В качестве опытной сваи выбрана буровая свая Б-3. Схема сваи показана на рис. 1. Давления зарегистрированные мессдозой на глубине одного метра сразу после бетонирования сваи составили 9,4 кПа, 7,1 кПа, 4,8 кПа [1]. Затем в течение одного часа давления снижались до значений 4,8 кПа,

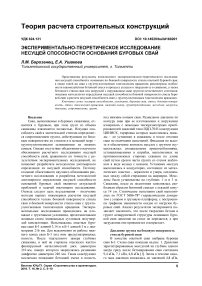

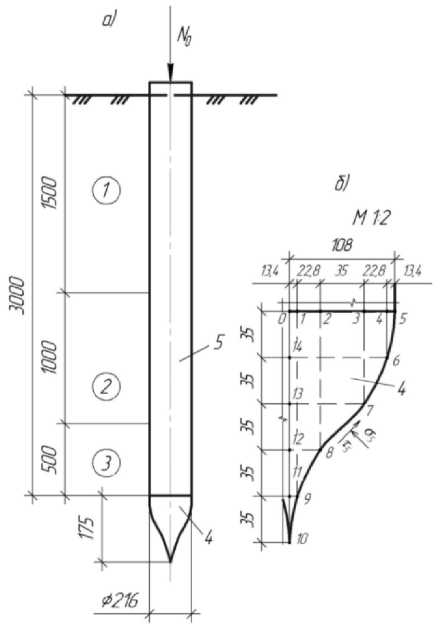

Рис. 1. Схема буровой сваи Б-3: 1, 2, 3 – слои грунтов; М1, М2, М3 – мессдозы; 4 – полость; 5 – свая

3,5 кПа, 2,4 кПа от бокового удельного давления скелета инертного заполнителя бетона, что объясняется вовлечением воды в процесс гидратации и гелеобразования в частицах цемента.

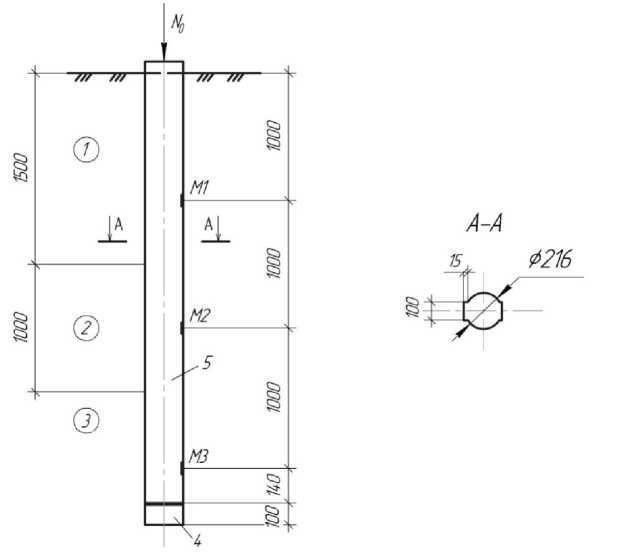

От одного часа до двух часов изменения давления не наблюдалось. Через одни сутки давления опять повысились и составили 5,7 кПа, 4,8 кПа, 4,7 кПа от бокового удельного давления скелета инертного заполнителя набухающего бетона. На восьмые сутки давления упали от усадки бетона при твердении до нуля и больше не проявлялись. На рис. 2, а показан характерный график изменения давления грунта на боковую поверхность сваи наблюдаемого по мессдозе на глубине одного метра. После набора прочности бетоном производи- лось загружение сваи нагрузкой. График статических испытаний буровой сваи Б-3 показан на рис. 2, б. Перед нагружением давление грунта составило 4,83 кПа, 3,72 кПа, 2,43 кПа. Возрастание давления от 2,43 кПа началось со ступени загружения 40 кН и закончилось на ступени нагрузкой 60 кН со значением 7,28 кПа. По всем мессдозам при предельной несущей способности грунта по боковой поверхности сваи давления составили 10,53 кПа, 8,52 кПа, 7,28 кПа.

Удельное сцепление грунта по зонам расположения мессдоз определялось следующими значениями: на глубине одного метра – 34,6 кПа, на глубине двух метров – 27,9 кПа, на глубине трех метров – 24,2 кПа. Угол внутреннего трения ϕ = 22°.

а)

б)

Рис. 2. Характерные графики изменения давлений на боковую поверхность опытной буровой сваи Б-3: а – на глубине одного метра, б – на глубине трех метров

Угол внутреннего трения упругости ф е = 17,9°. По уравнению для определения горизонтальной составляющей упругости структурного сцепления грунта получаются следующие значения: о 1 = с 1 • sin ф e = 10,6 кПа ; о 2 = с 2 • sin ф e = 8,6 кПа;

О 3 = С 3 • sin ф e = 7,4 кПа. Из сравнения полученных расчетных значений горизонтальной составляющей упругости структурного сцепления грунта с результатами замеров мессдозами делается вывод об их адекватности. На основании этого можно заключить, что при критической нагрузке на сваю мессдозы замеряют горизонтальную составляющую упругого отпора грунта. Совпадение расчетных значений и опытных данных свидетельствует о достоверности замеренных с помощью мес-сдоз величин радиальных давлений грунта на сваю. Проведенная после испытаний откопка опытной сваи Б-3 подтвердила, что в работе участвовала только ее боковая поверхность, так как под нижним концом сваи сохранился зазор, устроенный при ее изготовлении. Предельные давления грунта на ствол сваи при критической нагрузке определяются последующим расчётным исследованием.

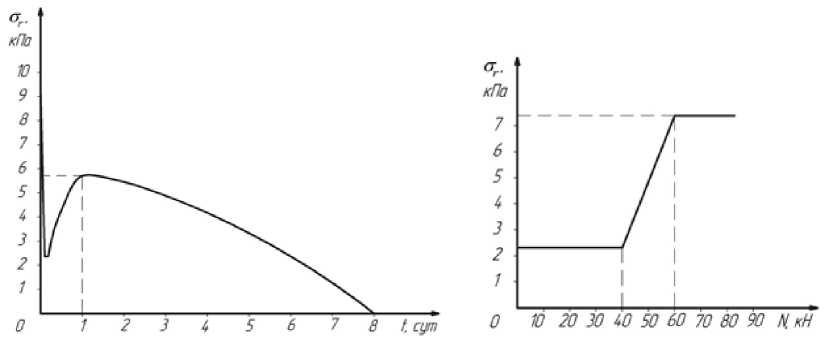

Методология определения несущей способности боковой поверхности ствола буровой сваи

Для расчетного определения несущей способности боковой поверхности буровой сваи Б-3 выбираются уравнения состояний предельных равновесий, в состав которых входят значения предельных сопротивлений грунта по боковой поверхности при критической нагрузке [2]. Критические нагрузки на сваи определены экспериментально и составили для буровой сваи Б-3 N = 82 кН при предельной осадке S = 3 мм (рис. 3).

Рис. 3. Графики зависимости «нагрузка – осадка» буровых свай: 1 – свая Б-3 (по боковой поверхности ствола сваи); 2 – свая Б-1

Грунты – глины и суглинки, макропористые I типа просадочности, следующей литологии.

1-йслой: h 1 = 1,5м; с 1 = 34,6кПа; ф 1 = 23 ° ; е 1 = 0,93 ; у 1 = 17 кН/м3; у d 1 = 14,4 кН/м3.

2-й слой: h 2 = 1,0 м; с 2 = 27,9 кПа; ф 2 = 22 ° ; е 2 = 0,78 ; у2 = 18,5 кН/м3; у d 2 = 15,2 кН/м3.

3-й слой: h 3 = 0,64м; с 3 = 24,2кПа;

ф 3 = 21 ° ; е 3 = 0,79; у3 = 18,8 кН/м3; у d 3 = 15,3кН/м3.

Схема буровой сваи Б-3 показана на рис. 1. Периметр сложного поперечного сечения ствола сваи U = 712 мм. Приведенный радиус ствола сваи R = U / 2 п = 114 мм. Нагрузки на основание сваи: от массы сваи Nc = п R 2 1 у б = 3,13кН; от массы домкрата N d = 0,5 кН; дополнительная внешняя нагрузка N 0 = 82 кН. Общая нагрузка на основание сваи N = N 0 + N c + N d = 85,6 кН.

Несущая способность по расчету:

1-го слоя. Fd 1 = 4( Ao d .1 + q) = 48,20кН.

А 1 = h 1 U = 1,068м2. Ao d 1 = 10,53кПа.

2-го слоя. Fd 2 = A 2 ( Ao d 2 + c 2) = 25,93кН.

А 2 = h 2 U = 0,712м2. Ao d .2 = 8,52кПа.

3-го слоя. Fd 3 = A 3( Ao d .3 + c 3) = 14,35кН.

А 3 = h3U = 0,456 м2. Ao dз = 7,28 кПа .

Общая несущая способность

F d = F d 1 + F d 2 + F d 3 = 88,5кН, что превышает общую нагрузку на основание сваи N = 85,6 кН на 3,2 %, т. е. результат исследования получился удовлетворительной. Следовательно, на боковую поверхность сваи Б-3 действует давление удельного сцепления грунта и частично боковое удельное давление веса скелета грунта, замеренные по слоям при критической нагрузке на сваю.

Предельная нелинейная сдвиговая деформация грунта по боковой поверхности цилиндрического ствола буровой сваи

На основании сделанного вывода о том, что на боковые поверхности стволов буровых свай действуют давления упругости грунтов, принимается положение о характере происхождения предельной нелинейной сдвиговой деформации грунта, действующей по боковым поверхностям свай, как нелинейных упругих объемно-сдвиговых. С использованием результатов исследований, находится значение коэффициента пропорциональности нелинейной упругой объемной деформации грунта, как отношение величины осадки

Sne = 22,9 мм к полной осадке штампа

S, = 75,0 мм. К„ = Se / S, = 0,3. Нелинейная упру-к е nк гая объемно-сдвиговая осадка буровой сваи Б-3 с учетом значения полных осадок буровой сваи Б-1 по рис. 3 S = 7 мм составит Se = Ке S = 2,1 мм , что полностью соответствует значению осадки буровой сваи Б-3 по графику полевых исследований S = 2,1 мм (см. рис. 3).

Методология расчета несущей способности буровой сваи с грунтоуплотненным тангенсоидом вращения

Схема буровой сваи Б-1 изображена на рис. 4. В состав включено уплотненное ядро грунта в форме тангенсоида вращения, как жесткий конструктивный элемент в нижнем конце сваи с плоской подошвой [3].

Рис. 4. Схема буровой сваи Б-1 (а):

1, 2, 3 – слои грунтов; 4 – уплотненное ядро грунта в форме тангенсоида вращения; 5 – свая; фрагмент уплотненного ядра в виде тангенсоида вращения (б)

Геометрические параметры для определения формы и размеров уплотненного ядра определяются с использованием углов внутренней связности и фрикционности по углу внутреннего трения φ [4]: 0 1 = ф = 21 ° ; 0 2 = 22,5 ° + ф /2 = 33 ° ; 0 3 = 45 ° ; 0 4 = 67,5 °- ф /2 = 57 ° ; 0 5 = 90 °-ф = 69 ° . Коэффициенты внутренней связности и фрикционности tg 0 1 = 0,3839; tg 0 2 = 0,6494; tg 0 3 = 1; tg 0 4 = 1,5399; tg 0 5 = 2,605. S tg 0 i = 6,1782. Распределение радиуса основания тангенсоида вращения ядра пропорционально значениям коэффициентов A R = 2 R tg 0! / S tg 0 i = 13,4мм. A R = 2 R tg 02 / S tg Q = 22,8мм.

A R 3 = 2 R tg 0 3 / S tg 0 i = 35 мм. Отрезки радиусов откладываются от оси и от грани плоского нижнего конца сваи в точках 0–1, 4–5, 2–3, 1–2, 3–4. Из точки 5 под углом 69˚ от основания ядра проводится отрезок 5–6 в точку 6; из точки 6 – под углом 57˚ проводится отрезок 6–7 до пересечения с отрезком 3–7 и так далее для отрезка прямой 7–8; от оси ядра под углом 33˚ откладывается отрезок 8–9 и под углом 21˚ – отрезок 9–10. Через точки проводится тангенсоида боковой поверхности ядра.

Площадь боковой поверхности усеченного конуса

0-14 А 1 = 0,5п 1 1 ( D 5 + D 6 ) = 27393 мм2.

1 1 = а 1 / sin 0 1 = 37,4 мм.

13-14 А 2 = 0,5п 1 2( D 6 + D 7 ) = 24274 мм2.

1 2 = а 2/sin 0 2 = 41,9 мм.

12-13 А 3 = 0,5п 1 3( D 7 + D 8 ) = 19600мм2.

1 3 = а 3 / sin 0 3 = 49,5 мм .

11-12 А 4 = 0,5п 1 4( D 8 + D 9 ) = 6526мм2.

1 4 = 1 2 = 41,9 мм.

10-11 А 5 =n D1 /2 = 1574 мм2. 1 5 = 1 1 = 37,4 мм.

Общая площадь боковой поверхности тангенсоида вращения А = S Ai = 79367 мм2 = 0,0794 м2. Периметр ствола сваи U = 2 n R = 678,2 мм. Нагрузки на основание сваи: от массы ствола сваи Nc =п- R 2 1 у б = 2,64 кН; от массы домкрата N d = 0,5кН; дополнительная внешняя нагрузка N 0 = 90 кН. Общая нагрузка на основание N = N 0 + Nc + N d = 93,14 кН.

Несущая способность боковой поверхности сваи:

1-го слоя F d 1 = А 1 ( Аст d 1 + c 1 ) = 45,9 кН.

А 1 = hu = 1,017 м2.

2-го слоя F d 2 = A 2 ( Act d 2 + c 2) = 24,7кН.

А 2 = h 2 U = 0,68 м2.

3 -го слоя F d 3 = A 3 ( Act d .3 + c 3) = 10,7 кН.

А 3 = h 3 u = 0,339 м2.

Суммарная несущая способность боковой поверхности сваи Fd,б.п. = Fd 1 + Fd 2 + Fd3 = 81,3 кН . Несущая способность нижнего конца сваи Fd н к = N - Fd б п = 11,8 кН . Удельное сопротивление по боковой поверхности тангенсоида вращения ст5 = т5 = Fd н к / Аб п = 148,6 кПа . Выбор уравнения предельного равновесия грунта под нижним концом сваи ст5 =т5 = (с+ст d Stg0i) к = 153,4кПа. к = sin ф + cos ф = 1,292. Разность значений между напряжениями СТ5 =Т5 = 148,6 кПа и расчетными СТ5 = Т5 = 153,4 кПа напряжениями является ре- зультатом некоторого расхождения значений физико-механических характеристик грунтов в основаниях буровых свай Б-3 и Б-1. При значении угла внутреннего грунта ф = 23° в основании сваи Б-1 расчетные напряжения а5 =15 = 148,6 кПа.

Выводы

-

1. В основании с ненарушенной структурой грунта по боковой поверхности ствола буровой сваи его давление на ствол после твердения бетона не передается, а при загружении сваи оно проявляется и возрастает до определенных пределов.

-

2. При критической нагрузке на сваю мессдо-зы замеряют горизонтальную составляющую упругого отпора грунта.

-

3. На боковую поверхность действует давление удельного сцепления грунта и частично боковое удельное давление веса скелета сухого грунта или его упругого отпора, замеренные по слоям при критической нагрузке на сваю.

-

4. По боковым поверхностям стволов буровых свай действуют исключительно нелинейные упругие объемно-сдвиговые деформации.

-

5. Впервые исследована несущая способность основания буровой сваи с грунтоуплотненным тангенсоидом вращения.

-

6. Произведен выбор уравнений предельных равновесий грунтов по боковой поверхности ствола и грунтоуплотненного тангенсоида вращения.

-

7. Приведена методика расчета размеров и построения формы тангенсоида вращения.

-

8. Создано объективное научное обоснование

достоверной несущей способности оснований буровых свай и разработаны методологии инженерного определения их несущей способности, сопоставимой по точности с результатами экспериментальных исследований.

Список литературы Экспериментально-теоретическое исследование несущей способности основания буровых свай

- Борозенец, Л.М. Анализ результатов натурного испытания буровых свай/Л.М. Борозенец//Проблемы свайного фундаментостроения: труды IV Междунар. конф. Ч.II. -Пермь: ПГТУ, 1994. -С. 19-24.

- Борозенец, Л.М. Способ расчёта несущей способности буровой сваи/Л.М. Борозенец//Инф. листок ЦНТИ. -Владимир, 1991. -НТД № 91-1. -4 с.

- Борозенец, Л.М. Расчётное исследование и построение эпюры реактивного контактного давления грунта на плоскую подошву жёсткого фундамента/Л.М. Борозенец, Е.А. Будыльская, Р.И. Райченко//Градостроительство, реконструкция и инженерное обеспечение устойчивого развития городов Поволжья: сб. тр. III Всерос. науч.-практ. конф. -Тольятти: ТГУ, 2012. -С. 26-33.

- Борозенец, Л.М. Геотехника устройства висячей конструктивно-грунтовой буронабивной опоры-фундамента глубокого заложения/Л.М. Борозенец, Е.А. Будыльская Е.А.//Вестник Перм. нац. исследов. политехн. ун-та «Строительство и архитектура». -2014. -№ 2. -С. 136-157.