Экспериментальное исследование на модели работы пневматического сооружения

Автор: Ким А.Ю., Харитонов С.П.

Журнал: Теория и практика современной науки @modern-j

Рубрика: Основной раздел

Статья в выпуске: 5 (11), 2016 года.

Бесплатный доступ

В статье описывается проведение экспериментального исследования на модели пневматического сооружения, предназначенного для снижения стоимости натурного сооружения в условиях экономического кризиса. Многие проблемы раскроя и экономии материала мягких оболочек пневматических сооружений, можно заранее смоделировать на модели натурного сооружения, используя теорию подобия Кирпичёва.

Экспериментальная модель пневматического сооружения, численное исследование натурного сооружения на эвм

Короткий адрес: https://sciup.org/140268919

IDR: 140268919

Текст научной статьи Экспериментальное исследование на модели работы пневматического сооружения

В натурных сооружениях различного назначения воздухоопорные мембранно-пневматические покрытия выполняются обычно с мембраной из стеклоткани с тефлоновым покрытием. Поэтому в соответствии с критериями подобия, исследуемая модель покрытия выполнена с мембраной из плёнки ПВХ.

При размерах покрытия реального сооружения в плане 210х70 м (стрела подъёма мембраны f=8 м ) модель покрытия имеет размеры в плане 2,10х0,70 м . (стрела подъёма мембраны f=0,08 м). Масштаб изменения геометрических размеров реального сооружения составляет для модели 1:100 .

Собственный вес и внешние нагрузки на мембрану модели находятся в тех же пропорциях, что и в реальном сооружении. Соотношение жёсткостей мембраны сооружения и модели равно соотношению величин соответствующих пролётов. Интенсивность внешней вертикальной нагрузки и интенсивность избыточного давления воздуха во внутреннем помещении здания равны соответствующим интенсивностям нагрузки и давления воздуха в реальном сооружении и модели.

Рисунок 1. Воздухоопорное покрытие стадиона в г. Мичигане (США).

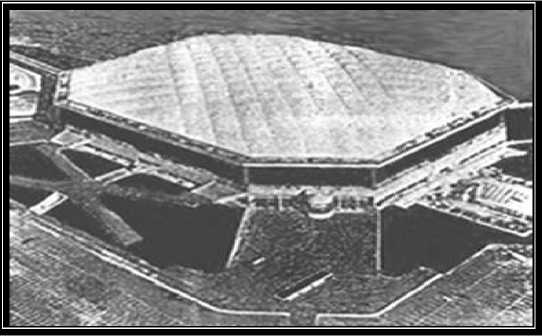

Эти соотношения авторы получили, выполняя критерии подобия исследуемой модели и реального сооружения. Однако авторы не ставят перед собой целью исследовать работу реального сооружения на основе поведения модели. В настоящее время, при наличии достаточно точных и универсальных методик расчёта пневматических систем, необходимости в этом нет. По сути дела, реальным сооружением в данном случае является сама модель покрытия сооружения (рис. 2) [1, c. 87].

Мембрана выполнена из плёнки ПВХ в виде прямоугольной в плане и плоской на стадии монтажа мембраны, имеющей размеры 2,10х0,70 м и закреплённой в опорном контуре. Модуль упругости плёнки Е=6000 Н/м , прочность на растяжение R=1 кН/м , масса плёнки g=g2=1 Н/м2 , толщина плёнки d=0,15 мм . Опорный контур представляет собой рамную конструкцию. Она состоит из нижней и верхней горизонтальных рам, выполненных из деревянных стержней сечением 50х20 мм . Нижняя рама оперта на вертикальные стены толщиной 50 мм , с которыми она жёстко скреплена. Между верхней и нижней рамами располагаются края мембраны, зажатые посредством 86 металлических болтов d=4 мм .

Рисунок 2. Модель воздухоопорного мембранно-пневматического сооружения.

В замкнутое помещение под мембрану закачан воздух с избыточным давлением p=130 Па . Воздух в помещение подаётся через ниппель при помощи насоса. Обеспечение заданного уровня давления воздуха в замкнутой полости достигается при помощи манометра, располагаемого снаружи пневмосооружения (рис. 2) и представляющего собой U образную стеклянную трубку. Модель покрытия устанавливается на жёсткое основание.

Для удобства проведения замеров модель покрытия снабжена измерительной деревянной рамой, выполненной из реек сечением 50х20 мм.

Цель эксперимента - исследование статической работы воздухоопорного мембранно-пневматического покрытия сооружения с герметичной замкнутой полостью.

Вертикальная нагрузка, равная интенсивности снеговой нагрузки, составляет q=235 Н/м2 . Так как площадь покрытия модели равна 1,47 м2 , то полная нагрузка на всем покрытии составляет Q =345 Н .

Равномерно распределённая нагрузка создаётся речным песком. Если полное загружение покрытия модели производится равномерным слоем песка общим весом 33,85 кг , то для равномерного загружения покрытия в средней трети пролёта требуется 11,28 кг речного песка.

Анализ результатов исследований показывает, что различия между экспериментальными и теоретическими значениями прогибов воздухоопорной мембраны покрытия составляют 5…10 % для локальных нагрузок и 3…5 % для распределённых по всему пролёту расчётных нагрузок.

Давление воздуха во внутреннем помещении сооружения определяется с погрешностью, равной 1…2 % .

Расхождения в экспериментальных и теоретических прогибах мембраны покрытия модели обусловлены, в основном, неточностями замера прогибов.

Эксперимент подтверждает достоверность тех результатов, которые получены авторами на основе численного исследования на ЭВМ нелинейных воздухоопорных мембранно-пневматических покрытий сооружений в соответствии с разработанной ими методикой их расчёта [2, c. 67].

Список литературы Экспериментальное исследование на модели работы пневматического сооружения

- Пневматические строительные конструкции / В.В. Ермолов, У.У. Бэрд и другие. - М.: Стройиздат, 1983 г. 304 с.

- Итерационный метод приращений параметров в теории расчета мембранно-пневматических систем с учетом нелинейных факторов / А.Ю. Ким. Монография. Саратовский государственный технический университет. Саратов: Издательство СГТУ, 2005 г. - 188 с.