Экспериментальное исследование теплогидравлической эффективности коридорного пучка труб при возвратно-поступательных пульсациях потока

Автор: Хайруллин Айдар Рафаэлевич, Хайбуллина Айгуль Ильгизаровна

Журнал: Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Энергетика @vestnik-susu-power

Рубрика: Теплотехника

Статья в выпуске: 2 т.25, 2025 года.

Бесплатный доступ

Пульсирующие потоки могут возникать самопроизвольно или создаваться искусственно для интенсификации теплообмена. Возвратно-поступательные пульсации потока могут существенно интенсифицировать теплообмен, при этом рост теплоотдачи происходит на фоне увеличения энергетических затрат. Имеющиеся работы, в которых оценивается энергетическая эффективность пучков труб, при вынужденных пульсациях потока имеют единичный характер. Поэтому в данной работе определяется теплогидравлическая эффективность коридорного пучка труб при пульсациях потока. Экспериментальное исследование проводилось при числе Рейнольдса 3000 и числе Прандтля 4. Пульсации потока имели возвратно-поступательный симметричный и несимметричный характер. Пульсации потока создавались с помощью гидравлического цилиндра и управляемой пневматической системы. В ходе проведенных опытов определено влияние режимных параметров пульсаций на потребляемую мощность компрессора пневматической системы и насосное оборудование. Определена теплогидравлическая эффективность пучка труб при одинаковых числах Рейнольдса и одинаковых мощностях в пульсационном и стационарном течении. Установлено, что теплогидравлическая эффективность при одинаковых числах Рейнольдса уменьшается с увеличением интенсивности пульсаций, при этом теплогидравлическая эффективность при одинаковых мощностях возрастает. Определено, что теплогидравлическая эффективность пучка труб выше при несимметричных пульсациях потока. Для несимметричных пульсаций получена теплогидравлическая эффективность в районе единицы. Теплогидравлическая эффективность пучка труб при пульсациях потока может быть увеличена при повышении эффективности системы генераций пульсаций.

Теплообмен, вынужденная пульсация потока, коридорный пучок труб, несимметричные пульсации, теплогидравлическая эффективность

Короткий адрес: https://sciup.org/147251247

IDR: 147251247 | УДК: 536.24 | DOI: 10.14529/power250210

Текст научной статьи Экспериментальное исследование теплогидравлической эффективности коридорного пучка труб при возвратно-поступательных пульсациях потока

Теплообменные аппараты с трубными пучками ввиду конструктивных особенностей применяются при реализации широкого класса технологических задач в различных отраслях промышленности. В трубчатых аппаратах теплообмен зачастую реализуется при поперечном обтекании пучков труб, расположенных в коридорном или шахматном порядке. Гидродинамическая картина и теплообмен поперечно обтекаемых пучков труб интенсивно исследуется с середины прошлого столетия [1], при этом данная тема остается актуальной и на сегодняшний день [2].

Известно, что эффективность теплообменного оборудования оказывает значительное влияние на техноэкономические показатели промышленных установок. Отсюда следует, что весьма важно добиваться повышения эффективности теплообменного оборудования, которое зачастую достигается путем применении различных методов интенсификации теплообмена [3]. Данной тематике посвящено огромное количество исследований, при этом научные работы пополняются каждый год [4, 5]. Для интенсификации теплообмена применяются пассивные и активные методы без и с подводом дополнительной энергии соответственно.

Вынужденные пульсации потока являются одним из активных методов. Теплообмен в условиях пульсирующих течений в пучках труб зависит от режимных и геометрических параметров. К режимным параметрам относятся такие критерии подобия, как число Рейнольдса и число Прандтля (для стационарного течения), число Струхаля и безразмерная амплитуда пульсаций (для пульсационного течения).

Пульсации потока могут создаваться путем периодического перекрытия входного или выходного проточного участка теплообменного устройства. Частота пульсаций регулируется не частотой перекрытия потока, а степенью перекрытия амплитуды [6]. Другой способ – это генерация возвратно-поступательных пульсаций потока с помощью различных поршневых механизмов (пневмо-и гидроцилиндры и т. д.) [7, 8]. При генерации пульсаций путем периодического перекрытия потока интенсификация теплообмена в основном достигается за счет увеличения частоты пульсаций, при этом безразмерная амплитуда скорости пульсаций не превышает единицы. В случае возвратнопоступательных пульсаций потока в основном применяются низкочастотные пульсаций (f < 1 Гц), при этом интенсификация теплообмена достигается за счет относительной высокой амплитуды пульсаций.

Известно, что увеличение частоты пульсаций не всегда приводит к росту теплообмена, при этом в работах с возвратно-поступательными амплитудами пульсаций происходит более значительная интенсификация теплообмена.

В работе [9] численным методом исследовался теплообмен коридорного и шахматного пучка, частота пульсаций находилась в диапазоне от 10 до 27,4 Гц, безразмерная амплитуда пульсаций скорости соответствовала 0,1, при этом интенсификация теплообмена была незначительна.

В экспериментальном исследовании с высокочастотными пульсациями [10] получена более значительная интенсификация теплообмена. При увеличении числа Струхаля более чем в два раза теплоотдача коридорного пучка с относительным шагом труб 1,2 увеличивалась от 37 % (Sh = 0,17) до 42 % (Sh = 0,38). Однако для более разряженного пучка труб с относительным шагом 1,7 для того же диапазона частот пульсаций интенсификация теплообмена по сравнению со стационарным течением составила 25 и 27 %.

В исследовании [11] численным методом рассматривалось влияние высокочастотных пульсаций на теплообмен жидкого металла в коридорном пучке труб. Частота и безразмерная амплитуда скорости пульсаций не превышала 17,5 Гц и 0,5 соответственно. Авторы исследования также отмечают, что рост частоты не всегда приводил к росту теплоотдачи, при этом увеличение амплитуды всегда ассоциировалось с ростом теплоотдачи. В исследовании [11] также выполнена оценка теплогидравлической эффективности пучка труб при пульсациях потока. Показано, что увеличение амплитуды и числа Рейнольдса приводило к росту теплогидравлической эффективности, при этом влияние частоты было не однозначно. С увеличением частоты происходило как повышение, так и понижение теплогдиравлической эффективности с оптимальным значением при частоте 0,318 Гц.

В работе [12] была проведена оценка теплоотдачи в пучке труб при пульсациях наножидкости. Результаты численного исследования показали, что теплоотдача пучка зависит от частоты, амплитуды и числа Рейнольдса. Установлено, что увели- чение амплитуды приводило к росту теплоотдачи во всем исследованном диапазоне, при этом с увеличением частоты интенсификация теплообмена наблюдалась не во всем диапазоне.

В экспериментальном исследовании с возвратно-поступательными пульсациями [13] наблюдалась интенсификация теплообмена до 200 %. Частота пульсаций не превосходила 0,5 Гц, безразмерная амплитуда пульсаций была отнесена к диаметру трубки пучка и не превышала 18,75. Авторы исследования отмечают, что увеличение амплитуды пульсаций приводило к значительному росту теплоотдачи, при этом увеличение частоты практически не оказывало влияние на теплоотдачу пучка труб. В другом экспериментальном исследовании [14] также наблюдалось значительное увеличение теплоотдачи.

Научная новизна и постановка задачи

Несмотря на имеющиеся работы в научной литературе, механизмы теплообмена в пучках труб при вынужденных пульсациях потока остаются до конца непонятыми. Относительно большое количество численных [15–17] и экспериментальных [18–20] работ посвящены поперечному обтеканию одиночного цилиндра в условиях пульсирующего потока. Однако данные по одиночному цилиндру не могут быть напрямую применены для прогнозирования теплообмена в пучках труб. На сегодняшний день имеющиеся работы в условиях вынужденных пульсаций потока ограничены режимными и геометрическими параметрами. Для пучков труб ситуация усугубляется огромным количеством конфигураций пучков труб, встречающихся на практике. Отсутствие систематической информации в данной области сдерживает применение вынужденных пульсаций, для повышения эффективности трубчатых теплообменных аппаратов. Данное исследование является частью систематических экспериментальных и численных работ [21, 22], направленных на получение и обобщение информации по теплогидравлическим характеристикам, в том числе установлению механизмов теплообмена в пучках труб при вынужденных возвратно-поступательных пульсациях потока.

В ходе данного экспериментального исследования относительная безразмерная амплитуда пульсаций A / D принимала значения 5, 10 и 15, частота пульсаций f – 0,18 Гц (Sh = 9,8 · 10–3), 0,315 Гц (Sh = 17,1 · 10–3) и 0,45 Гц (Sh = 24,6· 10–3). Скважность ψ пульсаций принимала значения 0,2 и 0,5, что соответствовало несимметричным и симметричным пульсациям соответственно. Число Прандтля в межтрубном пространстве пучка труб поддерживалось постоянным Pr = 4. Число Рейнольдса и число Прандтля в трубном пространстве тестового теплообменника поддерживалось около 1,01 · 104 и 2,2 соответственно.

Научная новизна данной работы заключается в установленных впервые взаимосвязях между затрачиваемой мощностью на генерацию пульсаций и перекачку теплоносителя и внешней теплоотдачей коридорного пучка труб в зависимости от частоты, скважности и амплитуды при фиксированном числе Рейнольдса 3000.

Экспериментальная установка

Исследование теплообмена проводились на физической модели (испытательный теплообменник) трубчатого теплообменного аппарата. Испытательный теплообменник представляет собой прямоугольный канал с поперечно-обтекаемым коридорным пучком труб. Высота и ширина канала составляет 107 мм. Количество трубок в продольном и поперченном направлении составляет 8. Относительный продольный и поперечный шаг трубок составляет 1,3 при наружном и внутреннем диаметре 10 мм и 8 мм соответственно. В теплообменнике осуществляется полный нагрев пучка труб. В трубном пространстве циркулирует греющий теплоноситель, в межтрубном пространстве – нагреваемый теплоноситель. В испытательном теплообменнике организован одноходовой перекрестный ток.

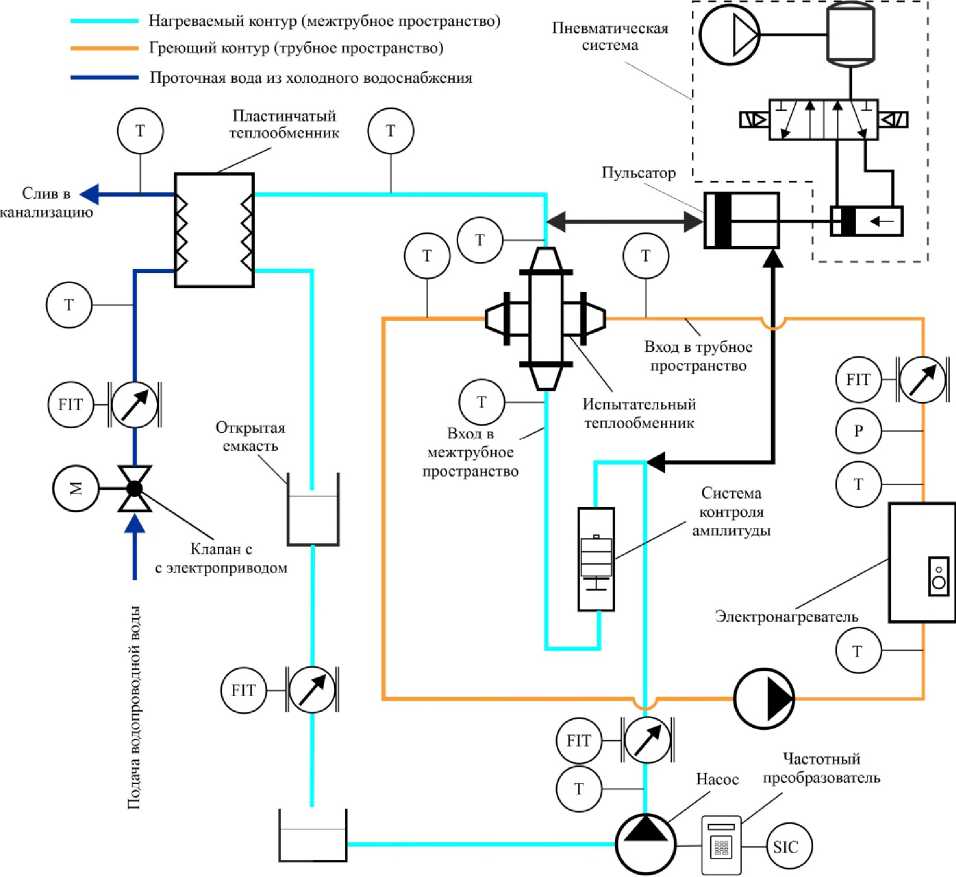

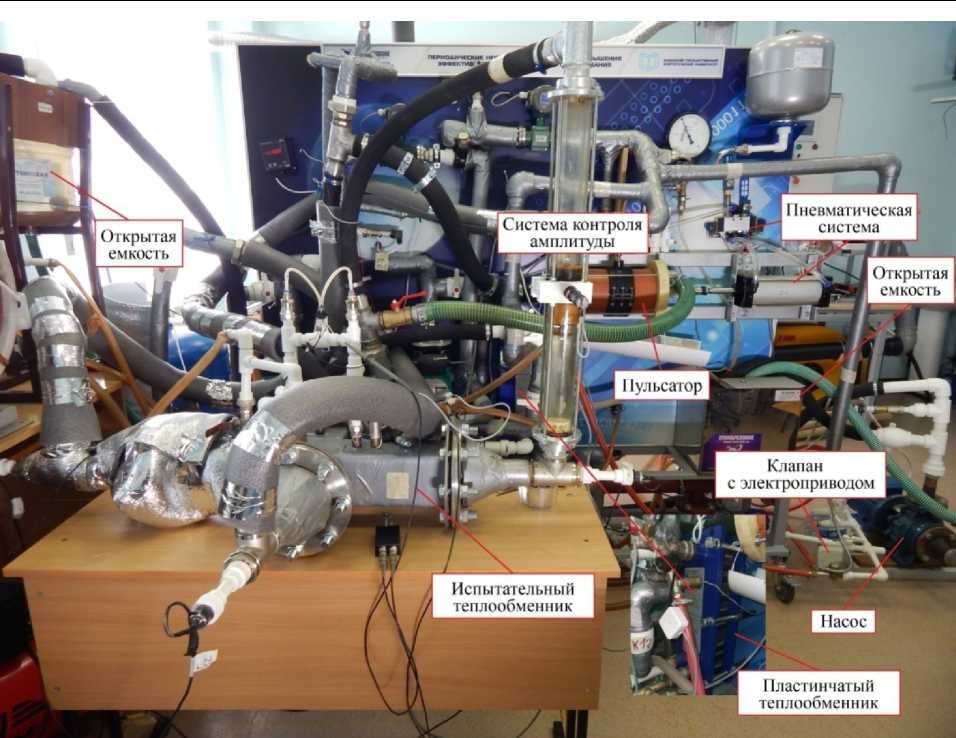

Схема экспериментальной установки для исследования внешней теплоотдачи пучка труб представлена на рис. 1, общий вид – на рис. 2. Установка состоит из двух замкнутых контуров и одного проточного.

Нагрев воды в греющем контуре осуществляется с помощью электронагревательного котла мощностью 18 кВт. Для стабилизации температуры на выходе из котла его мощность регулируется с помощью твердотельного реле. Циркуляция теплоносителя осуществляется с помощью насоса Wilo TOP-S 40/15 при измерении расхода посредством электромагнитного расходомера Piterflow PC32-30-A.

Циркуляция нагреваемого теплоносителя через межтрубное пространство осуществляется с помощью центробежного насоса КМ50-32-150 с использованием частотного преобразователя Prostar PR6000. При работе центробежного насоса его мощность фиксируется счетчиком электрической энергии WB-MAP3ET (WirenBoard). Для измерения расхода используется электромагнитный расходомер PRIM DN25. На теплоноситель межтрубного пространства накладываются пульсации, что затрудняет измерение расхода расходомером, рассчитанным на стационарный режим работы. Поэтому для стабилизации расхода используется открытая емкость. Съем тепла от нагреваемого контура производится водопроводной водой посредством пластинчатого теплообменника. Для регулирования отводимого тепла, что позволяет поддерживать необходимый тепловой режим в пучке труб, расход водопроводной воды регулируется посредством клапана Siemens VVP45,10-1,6 с электроприводом SSB61.

Температура греющего и нагреваемого теплоносителя измеряется непосредственно на входе и выходе трубного и межтрубного пространства испытательного теплообменника. Температура фиксируется с помощью датчиков сопротивления RTD Pt1000 с точностью (0,30 + 0,005| t |) °C, которые были предварительно откалиброваны при помощи прецизионного датчика сопротивления с точностью ±0,01 °C, при этом точность RTD Pt1000 составила ±0,05 °C.

Для генерации вынужденных пульсаций в межтрубном пространстве пучка труб используется гидроцилиндр (пульсатор), который представляет собой трубу с поршнем. Внутренний диаметр и длина пульсатора составляет 150 и 250 мм соответственно. Амплитудно-частотные характеристики пульсатора регулируются с помощью пневматической системы, которая состоит из пневмоцилиндра (диаметр 100 мм, длина штока 200 мм), компрессора (давление 8 бар, расход 300 л/мин), ресивера (100 л) и 5/2 ходового электромагнитного клапана 4V420-15 (AirTAC). При работе компрессора пневматической системы его потребляемая мощность фиксируется электрическим счетчиком WB-MAP3ET (WirenBoard).

Частота пульсаций f задавалась временем периода пульсаций и рассчитывается следующим образом:

f = 1, Гц, (1)

где Т - период пульсаций, определяется следующим образом:

T = T 1 + Т 2 ,с, (2)

где Т 1 и T 2 полупериоды пульсаций.

Экспериментальное исследование проводились как при симметричных, так и несимметричных пульсациях. При симметричных пульсациях период времени подачи воздуха в поршневую и штоковую полость пневмоцилиндра был одинаковым,

Рис. 1. Схема экспериментальной установки Fig. 1. Diagram of experimental setup

Рис. 2. Общий вид экспериментальной установки Fig. 2. General view of the experimental setup

при несимметричных пульсациях периоды времени отличались. Скважность пульсаций рассчитывалась следующим образом:

-

ψ = T T 1 . (3)

Безразмерная относительная амплитуда пульсаций рассчитывалась как отношение амплитуды к диаметру трубки пучка труб A / D , где A - смещение частицы жидкости в пучке труб в противоположном направлении от стационарного течения за первый полупериод пульсаций, м:

T 1

-

A = - ∫ ud τ , (4)

где u - скорость в самом узком сечении межтрубного пространства пучка труб, м/с; τ - время, c.

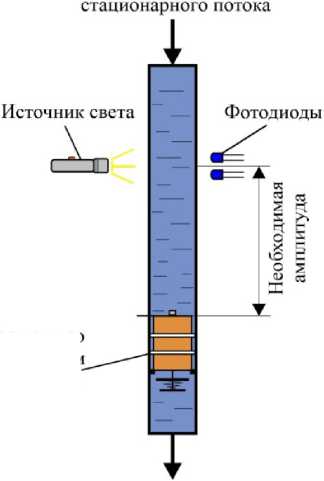

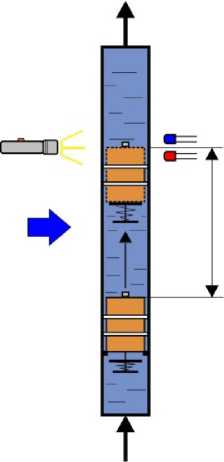

При проведении исследований амплитуда пульсаций не могла быть измерена напрямую по смещению поршня пульсатора ввиду разделения потоков на входе и выходе из пульсатора. Поэтому для контроля амплитуды пульсаций была разработана система контроля амплитуды (СКА) (рис. 3), которая располагается на входе в межтрубное пространство испытательного теплообменника в вертикальном положении. СКА состоит из прозрач- ной трубы с подвижным поршнем, в который встроен обратный клапан. Снаружи прозрачной трубы прикреплены два оптических датчика и источник света. Смещение потока в пучке труб во время первого полупериода пульсаций приводит к смещению поршня по высоте трубы (при этом течение потока было противоположно стационарному), во время второго полупериода пульсаций поршень под действием повторного разворота потока смещается в нижнее крайнее положение цилиндрической трубы. Необходимая амплитуда смещения поршня рассчитывается в зависимости от необходимой амплитуды пульсаций с учетом отношения сечений минимального межтрубного пространства испытательного теплообменника и трубы. Требуемая амплитуда пульсации поддерживается автоматически с помощью двух оптических датчиков, подключенных к программируемому логическому контроллеру (ПЛК100 ОВЕН), который регулирует давление воздуха в ресивере пневматической системы. Алгоритм работы оптических датчиков основан на их периодическом перекрытии от источника света при смещении поршня в прозрачной трубе.

Для управления, работы и записи показаний приборов экспериментальной установки исполь-

Направление

Поршень со встроенным обратным клапаном

Рис. 3. Система контроля амплитуды Fig. 3. Amplitude control system

Разворот потока на заданную амплитуду

зуется ПЛК100. Все рабочие параметры в пучке труб регистрируются с частотой дискретизации 1 Гц. В ходе проведения эксперимента требуемое число Рейнольдса, Прандтля, частота, амплитуда и скважность пульсаций регулируется автоматически, посредством разработанного в среде CODESYS 2.3 алгоритма.

( ^ 0,25

а м.п = 0,02^^ 43 P -т.п , Вт/(м2 ° C), (7)

ст d

А хт гг

Методика оценки результатов.Теоретическая часть

Внешняя теплоотдача пучка труб рассчитывается через коэффициент теплопередачи (5). Данная

методика применяется при определении теплоотдачи пучков труб в условиях двухстороннего теплообмена [13, 23]. Коэффициент теплопередачи в уравнении (5) определяется через основное уравнение теплопередачи (6) при измеренных температурах на входе и выходе из межтрубного пространства пучка труб. Внутренняя теплоотдача

где Х т . п - теплопроводность теплоносителя в трубном пространстве, Вт/(м-°С); Ргтп и Рг тп - число Прандтля при температуре теплоносителя и температуре стенки трубного пространства соответственно; Reт . п - число Рейнольдса теплоносителя трубного пространства; е - коэффициент, учитывающий длину начального участка, был принят 1,19 согласно [24].

Число Рейнольдса в межтрубном пространстве пучка труб определяется по максимальной скорости теплоносителя в самом узком межтрубном пространстве пучка u и наружном диаметру трубок D :

определяется по известному критериальному

uD

Re = —, ν

уравнению для гидродинамического режима при числе Рейнольдса > 10 000 (7) [24]:

α м.п

1 D D ln( D d )

— k α d 2λ т.п ст

Вт/(м 2 - ° С), (5)

где k - коэффициент теплопередачи, Вт/(м 2 ^ ° С); d и D - внутренний и внешний диаметр трубок, м; Х с-т - теплопроводность материала трубок, Вт/(м- ° С).

где v - кинематическая вязкость теплоносителя, м2/с. Осредненная скорость в пучке труб при пульсационном течении u p равна скорости стационарного течения u st : T

| ud т uup) = ^У = ust . (9)

k = F , Вт/(м2^ ° С),

где Q - тепловой поток, Вт; F - площадь теплообмена, м 2 ; A t - логарифмическая разность температур; ° С.

Внешнее число Нуссельта в пучке труб определяется следующим образом:

Nu =

а м.п D λ м.п

где Х м . п - теплопроводность теплоносителя в межтрубном пространстве, Вт/(м ° С).

Таблица 1

Погрешность приборов

Instrument errors

Table 1

|

Прибор |

Погрешность |

|

Расходомер PC32-30-A |

2 % |

|

Расходомер PRIM DN25 |

2 % |

|

Счетчик электрической энергии WB-MAP3ET |

1 % |

|

Датчики сопротивления RTD Pt1000 (после калибровки) |

±0,05 °C |

Таблица 2

Относительная погрешность основных величин при доверительном интервале 0,95

Table 2

Base relative errors at a 0.95 confidence interval

|

Рассчитанная величина |

u |

Re |

A / D |

Pr |

Nu |

Nu p / Nu st |

H Re |

H N |

|

Относительная погрешность, % |

2,2 |

2,4 |

9 |

2,3 |

3 |

5 |

15 |

6 |

При оценке теплогидравлической эффективности методов интенсификации теплообмена используется критерий Кирпичева, при этом рост интенсификации сопоставляется с ростом затрачиваемой мощности [3]. Оценка энергетической эффективности теплообмена в пучке труб при пульсациях потока производилась при сопоставлении роста теплового потока и мощности, необходимой на прокачку теплоносителя и генерацию пульсаций, в стационарном и пульсационном течении соответственно:

= E p = Q p/ N p ηRe Est Qst Nst ,

где n Re - теплогидравлическая эффективность при одинаковом числе Рейнольдса в пульсационном и стационарном течении (Re p = Re st ); E p , Q p и E st , Q st - критерий Кирпичева и тепловой поток, Вт, в пульсационном и стационарном течении соответственно; Nst - мощность, необходимая на прокачку теплоносителя в стационарном течении, Вт/м2; Np = N к + N н - удельная мощность, необходимая на генерацию пульсаций и прокачку теплоносителя в пульсационном течении, Вт/м2, где N к и N н - удельная мощность компрессора и насоса соответственно, Вт/м2.

Другой способ оценки энергетической эффективности, когда рост интенсификации теплообмена сопоставляется при одинаковой затрачиваемой мощности в интенсифицированном методе и без метода интенсификации [25, 26]:

-

α Nu

-

3. Результаты и обсуждения

Для верификации результатов внешняя теплоотдача пучка труб при числе Рейнольдса Re = 3000 была сравнена с известным критериальным уравнением, полученным Жукаускасом [1], при этом отличие для числа Нуссельта составило 4 %.

П n = = , (Np = Nst ,Re p * Re st), (12) αst Nust где nN - теплогидравлическая эффективность при одинаковой мощности в пульсационном и стационарном течении.

Оценка погрешности измерений и косвенных вычислений производилась согласно методике, представленной в работе [27]. Погрешность средств измерений, используемых при проведении эксперимента, приведена в табл. 1, погрешность основных рассчитанных величин приведена в табл. 2.

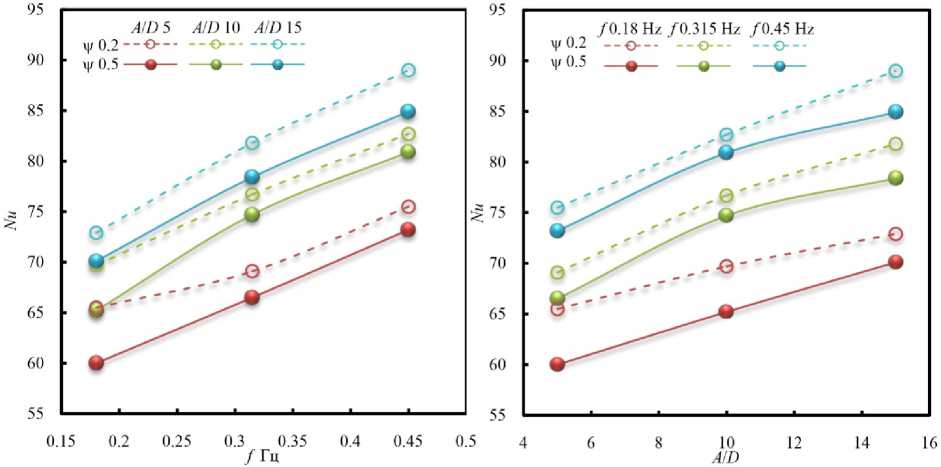

На рис. 4 показано влияние частоты и амплитуды пульсаций на число Нуссельта коридорного пучка труб при пульсациях потока при числе Рейнольдса Re = 3000 и числе Прандтля Pr = 4. Увеличение как частоты, так и амплитуды пульсаций приводит к увеличению внешней теплоотдачи пучка труб, что согласуется с данными прошлых исследований при числе Re < 3000 [21].

На рис. 5 показано увеличение числа Нуссельта в пульсационном течении относительно стационарного течения в зависимости от частоты и амплитуды пульсаций при Re = 3000 и Pr = 4. По рис. 5 видно, что интенсификация теплообмена наблюдается практически во всем исследованном диапазоне, кроме режима с минимальной частотой и амплитудой пульсаций. Максимальная интенсификация в 1,47 раза наблюдается при максимальной частоте f = 0,45 Гц и амплитуде A / D = 15 пульсаций. Для всего исследованного диапазона интенсивность теплообмена выше при несимметричных пульсациях. Скважность пульсаций оказывает максимальный эффект на теплообмен пучка при режимах с минимальной частотой и амплитудой пульсаций. Например, при f = 0,18 Гц и A / D = 5 для симметричных пульсаций отношение числа Нуссельта Nu p /Nu st составляло 0,97 раза, при несимметричных пульсациях Nu p /Nu st = 1,08 с увеличением частоты до f = 0,5 Гц отношение числа Нуссельта составило 1,21 и 1,24 для симметричных и несимметричных пульсаций соответственно.

Рис. 4. Зависимость числа Нуссельта от частоты и амплитуды пульсаций Fig. 4. Dependence of Nusselt number on frequency and amplitude of pulsations

Рис. 5. Зависимость прироста числа Нуссельта в пульсационном течении по сравнению со стационарным течением от частоты и амплитуды пульсаций Fig. 5. Dependence of the increase in the Nusselt number in a pulsating flow compared to a steady flow on the frequency and amplitude of pulsations

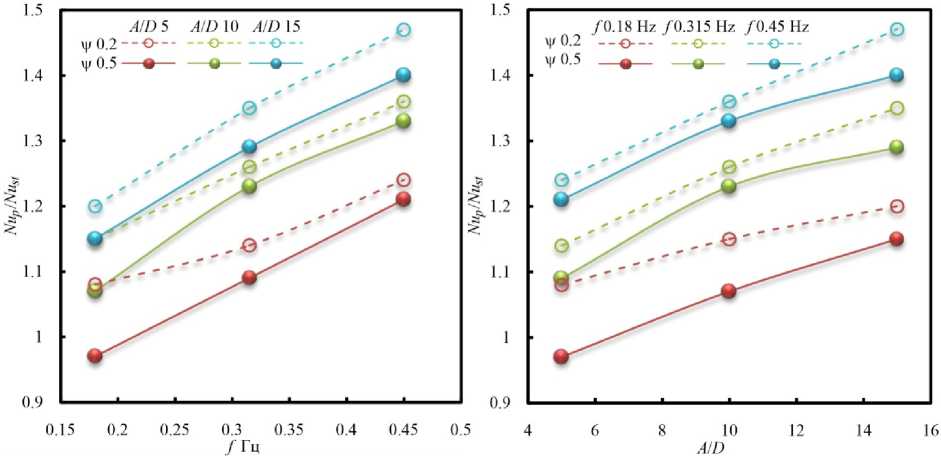

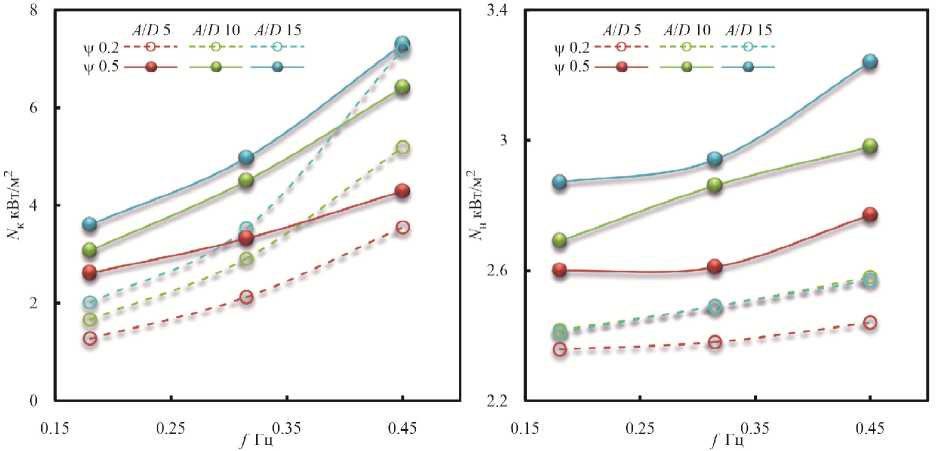

На рис. 6, 7 показано влияние частоты и амплитуды на необходимую удельную мощность для генерации пульсаций и прокачку теплоносителя в пульсационном течении. По рис. 6, 7 видно, что увеличение частоты и амплитуды пульсаций приводит к росту потребляемой мощности как компрессора, так и насоса. Потребляемая мощность компрессора может быть как выше, так и ниже мощности насоса в зависимости от режима пульсаций. Рост потребляемый мощности компрессора с увеличением интенсивности пульсаций в основном опережал рост мощности насоса. Например, с увеличением частоты от 0,18 до 0,45 Гц при A/D = 15 и ψ = 0,2 мощность компрессора увеличилась от 2,01 до 7,2 кВт/м2, при этом мощность насоса увеличилась от 2,41 до 2,57 кВт/м2. Потребление мощности при несимметричных пульсациях меньше, чем при симметричных пульсациях, при этом максимальная разница для компрессора наблюдается при минимальной частоте и амплитуде пульсаций.

Увеличение мощности компрессора связано с увеличением локальных скоростей и ростом гидравлического сопротивления пучка труб при увели-

Рис. 6. Зависимость потребляемой мощности компрессора и насоса от частоты пульсаций

Fig. 6. Dependence of the consumed power of the compressor and pump on the frequency of pulsations

Рис. 7. Зависимость потребляемой мощности компрессора и насоса от амплитуды пульсаций Fig. 7. Dependence of the consumed power of the compressor and pump on the amplitude of pulsations

чении частоты и амплитуды пульсаций. Несмотря на то, что средний расход через пучок труб при всех режимах соответствовал Re = 3000, локальный рост гидравлического сопротивления также приводил к увеличению мощности насоса.

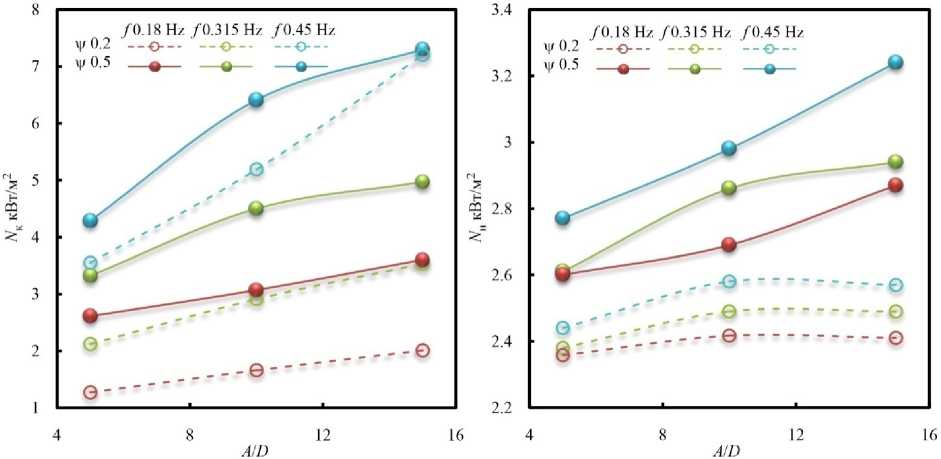

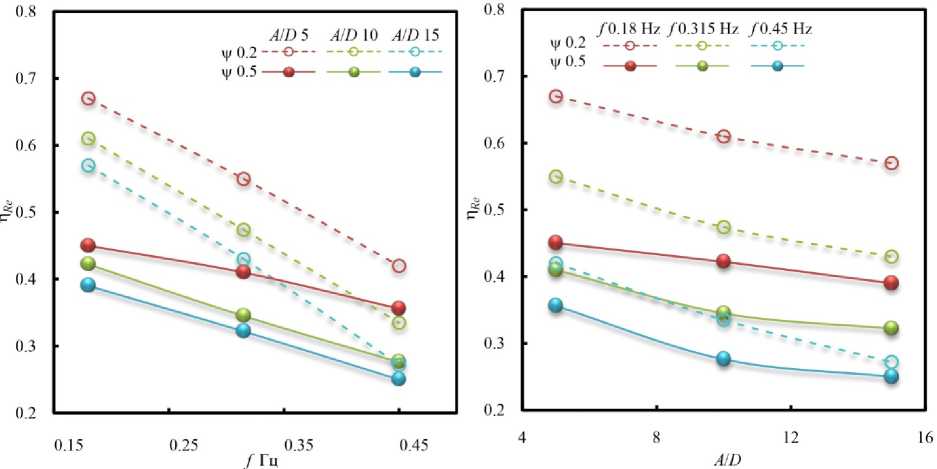

На рис. 8 приведена теплогидравлическая эффективность пучка труб при одинаковых числах Рейнольдса ηRe в зависимости от частоты и амплитуды пульсаций, рассчитанная по формуле (11). По рис. 8 видно, что увеличение частоты и амплитуды пульсаций приводит к снижению ηRe. Скорость снижения ηRe при несимметричных пульсациях с увеличением частоты опережает снижение при симметричных пульсациях. Например, при несимметричных пульсациях при f = 0,18 Гц, A/D = 10 ηRe = 0,61 с увеличением f до 0,45 Гц ηRe = 0,335, для симметричных пульсаций ηRe снизилось от 0,422 до 0,276.

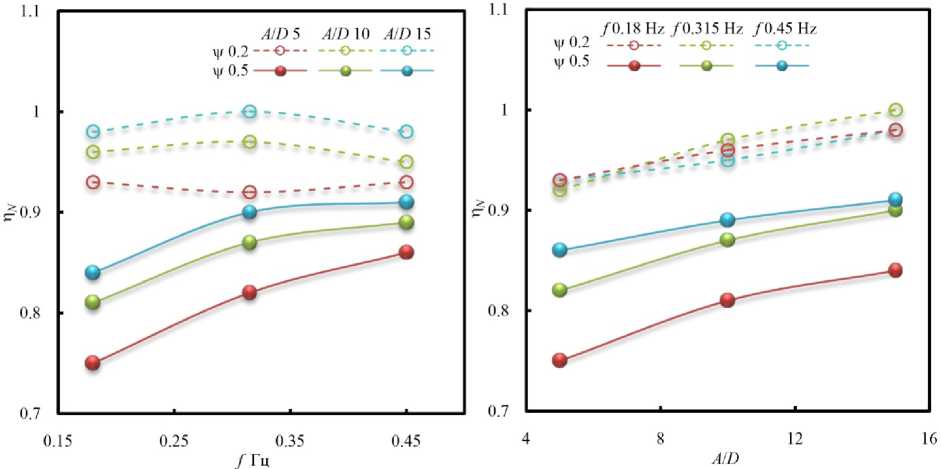

На рис. 9 показана теплогидравлическая эффективность пучка труб η N при одинаковой мощности в пульсационном и стационарном течении, рассчитанная по формуле (12), для этого в стационарном течении подбирался режим при более высоком числе Рейнольдса. Влияние частоты на теплогидравлическую эффективность η N различно в зависимости от скважности пульсаций. С увеличением частоты пульсаций для симметричных пульсаций происходит повышение η N , при этом влияние

Рис. 8. Зависимость теплогидравлической эффективности при одинаковых числах Рейнольдса от частоты и амплитуды пульсаций

Fig. 8. Dependence of thermal-hydraulic efficiency at the same Reynolds numbers on the frequency and amplitude of pulsations

Рис. 9. Зависимость теплогидравлической эффективности при одинаковых мощностях от частоты и амплитуды пульсаций

Fig. 9. Dependence of thermal-hydraulic efficiency at the same power on the frequency and amplitude of pulsations

частоты уменьшается для частоты f > 0,315 Гц, данная тенденция усиливается с повышением амплитуды пульсаций. Когда амплитуда A/D = 5, ηN при симметричных пульсациях увеличивалась от 0,75 (f = 0,18 Гц) до 0,86 (f = 0,45 Гц). Эффект частоты на теплогидравлическую эффективность ηN был незначителен при несимметричных пульсациях для фиксированной амплитуды пульсаций. Когда амплитуда пульсаций A/D > 5, наблюдался пик теплогидравлической эффективности ηN при частоте f = 0,315 Гц. Влияние амплитуды на теплогидравлическую эффективность ηN при несимметричных пульсациях отличается от частоты. С увеличением амплитуды происходит рост ηN как при несимметричных, так и симметричных пульсациях. Влияние амплитуды пульсаций так же, как и влияние частоты, более значительно при симметричных пульсациях. Например, при минимальной

Рис. 10. Зависимость теплогидравлической эффективности при одинаковых числах Рейнольдса и мощностях от интенсивности пульсаций

Fig. 10. Dependence of thermal-hydraulic efficiency at the same Reynolds numbers and powers on the intensity of pulsations

частоте для симметричных и несимметричных пульсаций с увеличением амплитуды A / D от 5 до 15 теплогидравлическая эффективность η N увеличивалась от 0,75 до 0,84 и от 0,93 до 0,98 соответственно.

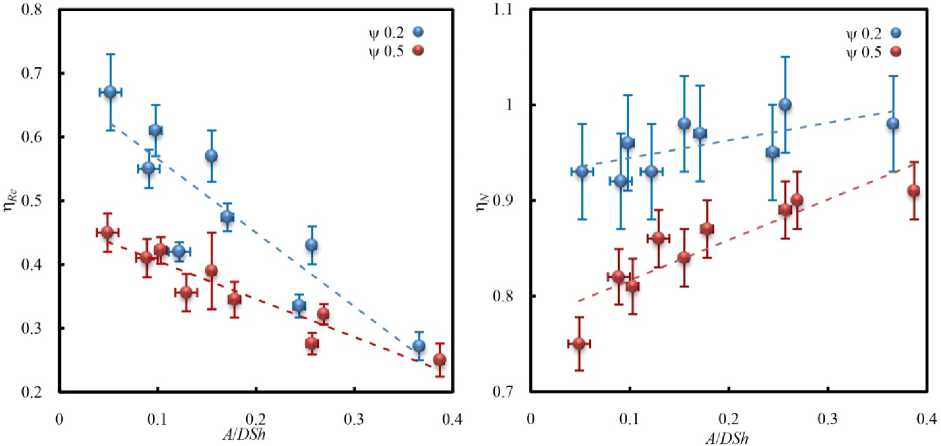

На рис. 10 показана теплогидравлическая эффективность при одинаковых числах Рейнольдса и одинаковых мощностях в зависимости от произведения относительной амплитуды и числа Струхаля A / D Sh. Число Струхаля рассчитывается следующим образом:

Sh = fD . (13) u

По рис. 10 видно, что увеличение интенсивности пульсаций приводит к снижению η Re . Теплогидравлическая эффективность при одинаковых числах Рейнольдса была ниже единицы во всем исследованном диапазоне режимных параметров, при этом эффективность несимметричных пульсаций выше симметричных при минимальной интенсивности пульсаций. Максимальное значение η Re = 0,67 наблюдалось при A / D Sh = 0,049, частоте f = 0,18 Гц, амплитуде A / D = 5 и скважности ψ = 0,2. Минимальное значение η Re = 0,25 соответствовало частоте f = 0,45 Гц, амплитуде A / D = 15 и скважности ψ = 0,5. Теплогидравлическая эффективность при одинаковых мощностях η N увеличивалась при увеличении интенсивности пульсаций. Теплогидравлическая эффективность η N пучка труб при несимметричных пульсациях была выше по сравнению с симметричными пульсациями во всем исследованном диапазоне. Максимальная разница между двумя типами пульсаций наблюдается при минимальной интенсивности пульсаций.

Максимальное значение η N = 1 наблюдается при несимметричных пульсациях, частоте f = 0,315 Гц, амплитуде A / D = 15 и интенсивности пульсаций A / D Sh = 0,257, минимальное значение η N = 0,75 – при симметричных пульсациях, f = 0,18 Гц, A / D = 5 и A / D Sh = 0,049.

Практическая значимость

Полученная в ходе экспериментального исследования информация может быть полезна при разработке пульсационных теплообменников. Применение пульсаций в перспективе может быть использовано для восстановления или увеличения теплопроизводительности существующего теплообменного оборудования, а также для снижения металлоемкости проектируемых теплообменных аппаратов. При применении методов интенсификации теплообмена рост теплоотдачи должен сопоставляться с ростом потребляемой мощности. Поэтому полученные данные по потребляемой мощности системы генераций пульсаций и насосного оборудования должны учитываться при проектировании теплообменников, оснащенных пульсационными устройствами. Определенные закономерности теплогидравлической эффективности пучка труб в условиях возвратно-поступательных пульсаций в зависимости от режимных параметров могут быть использованы при определении оптимальных параметров пульсаций.

Заключение

В данной работе на основе экспериментальных исследований проведена оценка энергетической эффективности коридорного пучка труб при пульсациях потока. Частота пульсаций находилась в диапазоне от 0,18 до 0,5 Гц, амплитуда пульсаций – от 5 до 15, скважность пульсаций соответствовала 0,2 (симметричные пульсации) и 0,5 (несимметричные пульсации).

Внешняя теплоотдача пучка труб увеличивалась с ростом интенсивности пульсаций при максимальной интенсификации в 1,47 раза. При симметричных пульсациях наблюдалось незначительное уменьшение теплоотдачи по сравнению со стационарным течением для минимальной частоты и амплитуды пульсаций.

Потребляемая мощность компрессора пневматической системы и насосного оборудования возрастала с увеличением интенсивности пульсаций. Рост потребляемой мощности компрессора опережал рост насосного оборудования, что проявлялось в большей степени для симметричных пульсаций. Потребляемая мощность как компрессора, так и насосного оборудования была выше при симметричных пульсациях. Увеличение интенсивности пульсаций приводит к понижению теплогидравлической эффективности при одина- ковых числах Рейнольдса и повышению при одинаковых мощностях при стационарном и пульсационном течении. Максимальная теплогидравлическая эффективность в районе единицы получена при несимметричных пульсациях, частоте 0,315 Гц и максимальной амплитуде. Несмотря на то, что теплоотдача пучка труб при несимметричных пульсациях была незначительно выше симметричных, энергетическая эффективность пучка труб при несимметричных пульсациях превосходила эффективность симметричных. Максимальная разница между двумя типами пульсаций наблюдалась при минимальной интенсивности пульсаций и уменьшалась с возрастанием частоты и амплитуды.

Полученная в ходе экспериментального исследования информация может быть полезна при разработке пульсационных теплообменных аппаратов, при этом необходимо учитывать, что теплогидравлическая эффективность может измениться в зависимости от совершенства применяемой конструкции системы генерации пульсаций.