Экспериментальное исследование тепловых характеристик охлаждаемых рабочих лопаток газовой турбины SGT-600

Автор: Шевченко И.В., Рогалев А.Н., Осипов С.К., Брызгунов П.А., Шевченко М.И.

Журнал: Журнал Сибирского федерального университета. Серия: Техника и технологии @technologies-sfu

Рубрика: Исследования. Проектирование. Опыт эксплуатации

Статья в выпуске: 1 т.18, 2025 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена экспериментальным исследованиям тепловых и гидравлических характеристик охлаждаемых лопаток газотурбинной энергоустановки. Проанализированы основные факторы, определяющие термонапряженное состояние лопаток, а также их теплогидравлическую эффективность. В качестве объектов рассматривались два варианта конструкции охлаждаемых рабочих лопаток первой ступени газовой турбины Siemens SGT600. По результатам гидравлических исследований установлено, что второй вариант лопатки имеет на 15 % большую пропускную способность в сравнении с первым. По результатам тепловых испытаний с использованием метода калориметрирования в жидкометаллическом термостате определены тепловые характеристики систем охлаждения лопаток. Установлено, что за счет наличия наклонных ребер в канале охлаждения входной кромки лопатки второй конфигурации и изменения соотношения радиусов интенсивность теплообмена увеличивается на 50-60 % в сравнении с первой. Сравнение тепловых потоков в сходственных сечениях лопаток показало, что интенсивность отвода тепла в каналах лопатки второй конфигурации на участке выходной кромки выше, чем в каналах первой лопатки в среднем на 25-40 %. С целью обобщения полученных экспериментальных данных были сформированы критериальные зависимости для расчета локальных коэффициентов теплоотдачи в каналах охлаждения лопаток, которые могут быть использованы для расчетов тепловых полей лопаток и определения запасов прочности в условиях эксплуатации.

Газотурбинные установки, охлаждаемые лопатки, тепловые испытания охлаждаемых лопаток, метод калориметрирования в жидкометаллическом термостате, реверс-инжиниринг

Короткий адрес: https://sciup.org/146283033

IDR: 146283033 | УДК: 621.1-1/-9

Текст научной статьи Экспериментальное исследование тепловых характеристик охлаждаемых рабочих лопаток газовой турбины SGT-600

Цитирование: Шевченко И. В. Экспериментальное исследование тепловых характеристик охлаждаемых рабочих лопаток газовой турбины SGT-600 / И. В. Шевченко, А. Н. Рогалев, С. К. Осипов, П. А. Брызгунов, М. И. Шевченко // Журн. Сиб. федер. ун-та. Техника и технологии, 2025, 18(1). С. 33–43. EDN: HTTXML понентам. В этом контексте разработка и производство отечественных лопаток для ГТУ, созданных по принципам реверс-инжиниринга, представляют собой важные научно-технические и экономические задачи.

Следует также учитывать, что лопатки для ремонта горячей части действующих ГТУ будут изготавливаться из российских жаропрочных сплавов, отличающихся по прочностным характеристикам от зарубежных. Поэтому для проведения прочностных расчетов и определения запасов прочности лопаток в процессе реинжиниринга необходимо иметь адекватные теплогидравлические модели системы охлаждения лопаток [2]. Одним из методов получения моделей является экспериментальное исследование тепловых и гидравлических характеристик лопаток.

Целью данной работы стало экспериментальное исследование теплогидравлических характеристик рабочих лопаток первой ступени турбины SGT-600 фирмы Siemens, имеющих различные конструкции и системы конвективного охлаждения. Лопатки данных конструкций в настоящее время используются на турбинах, эксплуатируемых в РФ.

В процессе импортозамещения деталей газотурбинных установок важно сохранить их экономическую эффективность при обеспечении необходимых показателей надежности и долговечности. Для этого значительное внимание уделяется изучению существующих систем охлаждения лопаток газовых турбин и их модернизации. Это позволяет обеспечить оптимальные температурные и термонапряженные условия.

Лопатки с конвективным охлаждением разделяются на три основные группы: лопатки с продольным течением воздуха вдоль профиля [5, 6], с поперечным течением (дефлекторные лопатки) и лопатки с комбинированным течением [7, 8]. Для повышения эффективности охлаждения лопаток стараются увеличить поверхность теплообмена за счет продольных ребер и расположить каналы как можно ближе к наружной поверхности профиля лопатки, особенно на участках входной и выходной кромок.

Кроме того, применяются турбулизаторы в виде ребер [9, 10], перемычек, прерывистых выступов, цилиндрических штырьков [11], лунок [12, 13] и др. [14]. При этом большинство интенсификаторов теплообмена не являются несущими в прочностном смысле элементами, а, наоборот, сами дополнительно нагружают лопатку, увеличивая в ней напряжения от действия центробежных сил.

В ряде случаев, когда турбулизаторы устанавливаются в узких щелевых каналах и из-за технологических ограничений ширина ребер или диаметр штырьков более чем в 2 раза превышают высоту щели, наблюдается уменьшение поверхности теплообмена со стороны охлаждающего воздуха. Дополнительное уменьшение поверхности теплосъема происходит из-за наличия галтелей у оснований ребер, перемычек и штырьков [14, 15]. Радиусы этих галтелей для уменьшения концентрации напряжений делаются соизмеримыми с толщиной ребер, диаметром штырьков и высотой щели. Все это существенно снижает выигрыш за счет увеличения коэффициентов теплоотдачи в каналах охлаждения. Установка турбулизаторов оправдана только в том случае, если повышение запаса прочности ввиду снижения температуры компенсирует возросшие напряжения.

1. Объект и методы исследования

Объектами исследования являлись две рабочие лопатки с конвективным охлаждением: рабочая лопатка исходной конструкции А1 и усовершенствованная рабочая лопатка последней модификации А2.

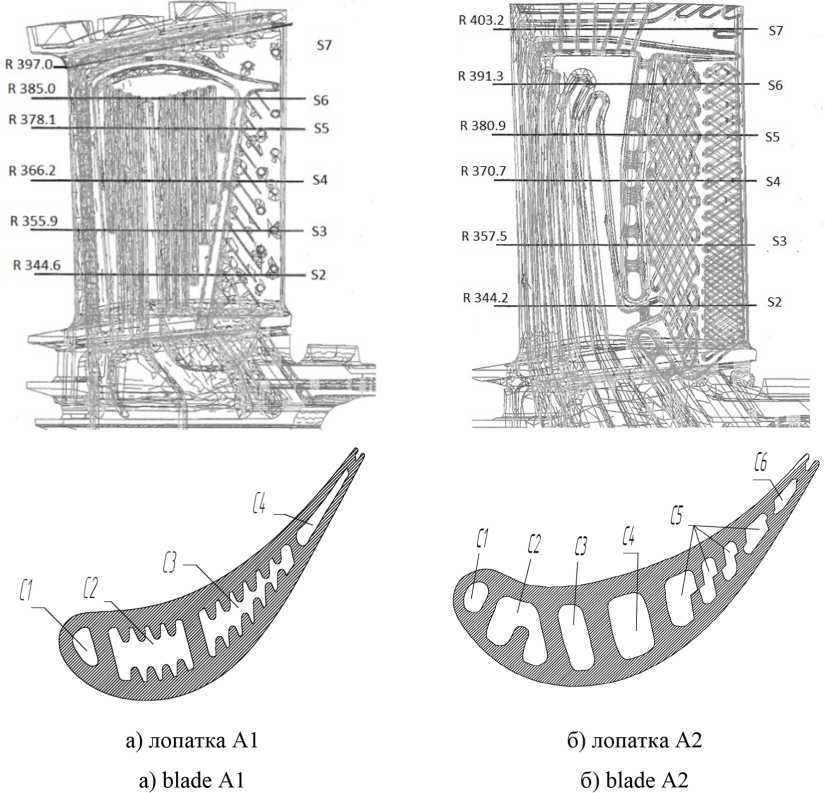

Геометрии рассмотренных лопаток, а именно продольные разрезы и трехмерные модели с указанием расположения характерных сечений показаны на рис. 1. Первая лопатка A1 (рис. 1а) оснащена радиальным каналом C1 с поперечными ребрами, предназначенными для охлаждения входной кромки. В средней части пера воздух движется по петлевой схеме, в канале С2 имеет место центробежное течение, в канале С3 – центростремительное. Стенки в каналах С2 и С3 имеют продольные ребра. В щели выходной кромки (канал С4) установлены два ряда штырьков, стенка со стороны корыт имеет наклонные ребра для интенсификации теплоотдачи. В задней перегородке в среднем и периферийном сечениях выполнены два отверстия для подпитки канала выходной кромки.

Рис. 1. Геометрия рассматриваемых конструкций охлаждаемых лопаток

Fig. 1. Geometry of the considered cooled blades designs

Модифицированная лопатка A2 оснащена каналом C1 с наклонными ребрами высотой 0,3 мм. Охлаждение средней части пера выполнено по полупетлевой схеме. Радиальные каналы С2 и С3 реализуют центробежное течение воздуха. Стенки каналов со стороны спинки и корыта имеют также наклонное оребрение. В канале С4 имеет место центростремительное течение с подачей в вихревую матрицу С5. В щели выходной кромки установлена вторая вихревая матрица S6. Матрица в корневых сечениях пера выполнена с более мелким шагом для увеличения коэффициента оребрения.

Задняя полость имеет подпитку корневых сечений вихревых матриц холодным воздухом. Каналы С2, С3, С4 имеют дополнительный отвод воздуха через 6 отверстий, выполненных в торцевой стенке пера.

Экспериментальные исследования лопаток проводились с использованием метода кало-риметрирования в жидкометаллическом термостате [2]. Это позволило провести сравнение тепловых характеристик лопаток в строго идентичных условиях. Тепловые характеристики лопаток определялись 6 расчетными поперечными сечениями пера, S2–S7, радиальные координаты которых в миллиметрах отмечены на рис. 1.

2. Результаты исследования

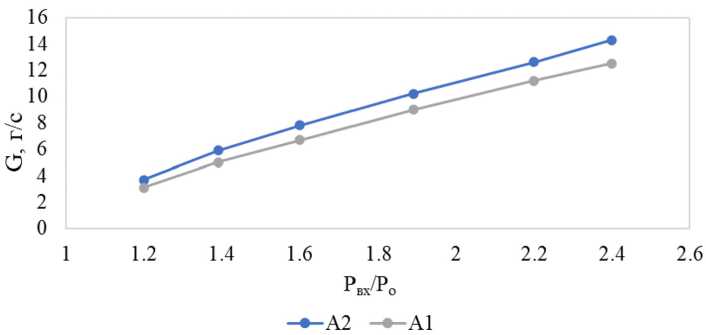

Были проведены горячие продувки в жидкометаллическом термостате. Результаты испытаний обрабатывались в виде зависимости расхода воздуха через лопатку от перепада давления π = Р вх /Р о , Р вх – давление на входе в лопатку, Р о – атмосферное давление (рис. 2). Лопатка A2 имеет на 15–17 % более высокую пропускную способность.

Тепловые испытания лопаток проводились при перепаде давления π = 1,6, который соответствует натурным условиям. Температура воздуха на входе в лопатки составляла 313 К. Первичная обработка результатов экспериментов проводилась путем сравнения плотности тепловых потоков по наружной поверхности расчетных поперечных сечений. Для построения графиков периметр L наружной поверхности поперечных сечений размечался через 1 мм от нулевой точки, (+) – соответствует поверхности спинки, (–) – поверхности корыта. Начало отсчета (L = 0) расположено в критической точке входной кромки.

Рис. 2. Зависимость расхода охлаждающего воздуха от перепада давления

Fig. 2. Dependence of cooling air flow on pressure drop

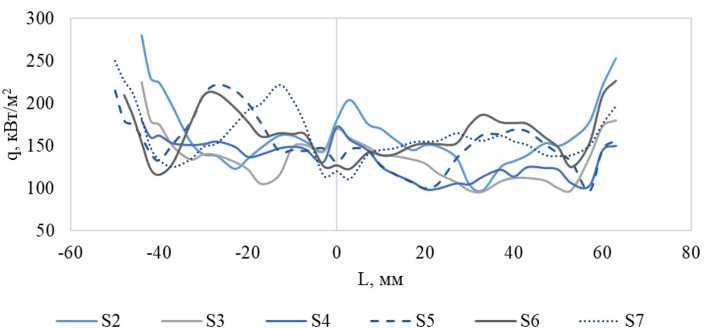

На рис. 3 приведены распределения плотности теплового потока по поверхности 6 сечений лопатки А1. Как видно из рис. 3, в сечениях S5 и S6 лопатка А1 имеет максимумы плотности теплового потока q на участках поверхности –25 мм и +35 мм, что обусловлено поворотом потока из канала С2 в канал С3. Характер распределения потоков сильно отличается по поперечным сечениям, отличие значений q в сходственных точках по высоте пера достигает 80–100 %, причем большая интенсивность охлаждения наблюдается в периферийных сечениях.

Рис. 3. Распределение плотности теплового потока по наружной поверхности расчетных сечений лопатки А1

Fig. 3. Distribution of heat flux density over the design sections of blade A1 outer surface

На цилиндрической поверхности канала входной кромки С1 максимум плотности теплового потока смещен в сторону спинки, что обусловлено более благоприятным отношением радиусов внутренней и наружных поверхностей.

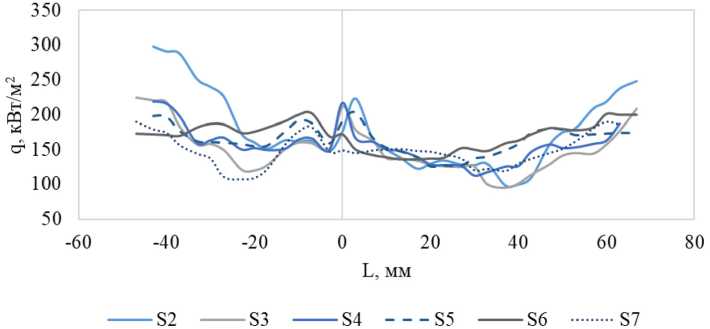

Во всех сечениях лопатки А2 наблюдается локальный максимум q со стороны спинки (+8 мм) на участке установки перегородки, формирующей канал входной кромки С1. Сужаю-

Рис. 4. Распределение плотности теплового потока по наружной поверхности расчетных сечений лопатки А2

Fig. 4. Distribution of heat flux density over the design sections of blade A2 outer surface щийся – расширяющийся канал входной кромки С1 с наклонным оребрением обеспечил практически одинаковую интенсивность охлаждения в сечениях S2–S5.

В сечении S2 лопатка А2 обеспечивает более интенсивное охлаждение входной кромки (5–12 %). На участке корыта (–20 – –40) плотность теплового потока у лопатки А2 больше на 50–80 %. Со стороны спинки наблюдается увеличение q в лопатке А2 по сравнению с лопаткой А1 на участке (+5 – +25) на 20–35 %, что, очевидно, обусловлено эффективностью продольного ребра. Снижение q на 20 % имеет место в точке +39, что соответствует радиальному каналу С4 с центростремительным течением воздуха. В районе вихревых матриц тепловой поток в лопатке А2 выше на 50–80 %.

В сечении S3 лопатка А2 имеет более интенсивное (на 25 %) охлаждение входной кромки. На поверхности корыта (–8 – –18) у лопатки А2 тепловой поток выше на 20–27 %, на участке (–29 – –42) – на 20–25 %. В районе точки –23 у лопатки А2 наблюдается локальное снижение q на 6 %, аналогичное снижение имеет место со стороны корыта на участке +34 – +41. Здесь qA2 на 18 % меньше, чем q A1 . Данные участки соответствуют ребру между каналами С4 и С5, где имеет место сложное течение охладителя, с коллекторной раздачей воздуха из канала С4 через отверстия в перегородке в зону выходной кромки.

В сечении S4 лопатка А2 на большей части поверхности обеспечивает более интенсивный теплообмен. Наиболее сильное различие наблюдается на входной кромке и составляет 27 %, в зоне установки вихревых матриц – до 30 % со стороны корыта и до 50 % со стороны спинки. Локальное снижение до 5 % имеет место в районе точки 35 со стороны спинки, что соответствует каналу С4.

Сечение S5 для лопатки А1 соответствует участку пера, на котором начинается поворот потока из канала С2 в канал С3, а в лопатке А2 имеет место канальное течение. В связи с этим на участках пера (–15 – –35) и (+16 – +43) лопатки А1 имеет место относительно высокое значение теплового потока, приводящее к нецелесообразному подогреву, и, соответственно, снижению хладоресурса охлаждающего воздуха. На всех остальных участках поверхности сечения S5 лопатка А2 обеспечивает более высокий уровень q.

На участке входной кромки лопатки тепловой поток увеличен на 45 %. В зонах каналов C2– C3 плотность теплового потока возрастает на 10–20 %, а на участках, прилегающих к выходной кромке, повышение составляет 30–60 % со стороны корыта и до 40 % со стороны спинки.

Для лопатки A2 на участке +13 – +42 со стороны спинки тепловой поток в среднем ниже на 10 %. Однако на участке спинки между +45 и +56 тепловой поток у лопатки A2, наоборот, выше в среднем на 20 %. Локальные максимумы отношения qA2/qA2 наблюдаются в лопатке А2 на входе во вторую вихревую матрицу.

С целью обобщения результатов были рассчитаны локальные коэффициенты теплоотдачи к охлаждающему воздуху, числа Нуссельта и Рейнольдса. В качестве параметра, характеризующего интенсивность теплообмена, был выбран коэффициент интенсификации, рассчитываемый по зависимости:

Kср= Nuср/Nuср0, где Nuср – число Нуссельта в рассматриваемом сечении канала; Nuср0 – число Нуссельта, соответствующее теплообмену в канале с гладкими стенками при эквивалентном режиме течения.

Nu ср0 определялось по критериальному уравнению:

Nuср0 = 0.018∙Re0.8, где Re – число Рейнольдса.

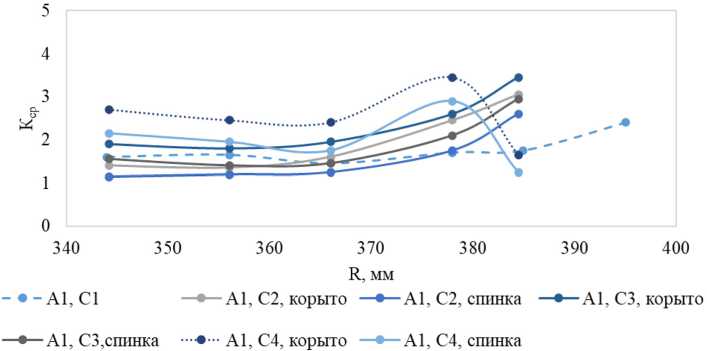

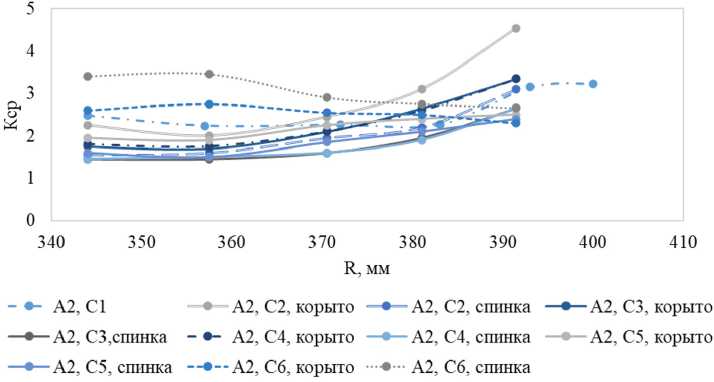

На рис. 5 приведено распределение К ср по длине каналов в лопатке А1 в зависимости от радиальной координаты R, а на рис. 6 – распределение К ср по длине каналов в лопатке А2. Как видно из рис. 5–6 во всех сечениях интенсивность теплообмена на входной кромке (канал С1) лопатки А2 выше, чем у лопатки А1 на 40–50 %. Резкое увеличение коэффициента интенсификации К ср в периферийных сечениях лопатки A2 связано с началом изменения направления потока и дополнительным отводом воздуха через отверстия в торцевой части пера.

Рис. 5. Распределение Кср в лопатке А1

Fig. 5. Distribution of Kmean in blade A1

Рис. 6. Распределение Кср в лопатке A2

Fig. 6. Distribution of Kmean in blade A2

В радиальном канале С2 лопатки А1 Kср возрастает от значения 1,17 в корневом сечении со стороны спинки до 2,52 в периферийном сечении S6. Со стороны корыта интенсификация выше на 15–20 %, а в радиальном канале С2 лопатки А2 со стороны спинки интенсификация теплоотдачи монотонно возрастает от 1,1 в сечении S2 до 3,2 в периферийном сечении S6. K ср со стороны корытавыше во всех сечениях в среднем на 25–40 %. В канале С3 интенсификация возрастает от корневых сечений к периферийным от 1,4 до 2,7 (спинка). На корыте значения K ср выше на 35–40 %.

В радиальном канале С3 лопатки А1 (рис. 5) с центростремительным течением охладителя распределение Kср по высоте имеет форму вогнутой кривой с минимумом 1,38 в сечении S3. В сечении S2 K ср = 1,58, максимальное значение K ср = 2,93 в сечении S6. Такой характер изменения Kср обусловлен интенсификацией теплообмена поворотом потока на входе в канал и выходе из него. Со стороны корыта коэффициенты интенсификации выше в среднем на 25–30 %.

В канале С4 лопатки А2 с центростремительным течением максимум Kср = 2,5 наблюдается в сечении S6 со стороны корыта и плавно уменьшается до значения 1,95 в корневом сечении S2. Kср со стороны спинки ниже на 20–40 % в зависимости от сечения.

Канал С4 лопатки А1 соответствует участку выходной кромки за перегородкой канала С3 лопатки A2. Особенностью данного канала является наличие локального максимума Kср в сечении S5. Можно предположить, что данное увеличение интенсивности охлаждения вызвано струйным течением воздуха из отверстия в перегородке, распложенного ближе к сечению S6. Со стороны корыта, на внутренней стенке которого выполнены наклонные ребра, K ср во всех сечениях выше в среднем на 25 %.

В канале выходной кромки лопатки А2 вихревая матрица обеспечивает практически монотонное изменение Кср по высоте пера. В корневых сечениях со стороны Кср равен 3,4–3,45 в периферийных – 2,6. Со стороны корыта К ср изменяется от 2,7 в корневых сечениях до 2,3 в периферийном сечении.

Таким образом, распределение К ср по высоте у усовершенствованной лопатки А2 более предпочтительно за счет более равномерного изменения по длине выходной кромки и более высокого уровня интенсификации теплоотдачи.

Заключение

-

1. По результатам экспериментальных исследований определены тепловые и гидравлические характеристики двух вариантов рабочих лопаток первой ступени, эксплуатируемых на турбине SGT-600, для решения задачи их импортозамещения при ремонте горячей части ГТУ.

-

2. Горячие продувки лопаток показали, что пропускная способность лопатки А2 в исследованном диапазоне перепадов давления выше пропускной способности лопатки А1 в среднем на 15 %.

-

3. Установка наклонных ребер в канале охлаждения входной кромки лопатки А2 и изменение соотношения радиусов позволили повысить интенсивность теплообмена по сравнению с лопаткой А1 на 50–60 %.

-

4. Сравнение тепловых потоков в сопоставимых сечениях лопаток А1 и А2 показало, что интенсивность отвода тепла в каналах лопатки А2 на участке выходной кромки выше, чем

-

5. Получены критериальные уравнения для расчета локальных коэффициентов теплоотдачи в каналах охлаждения лопаток, их использование позволяет рассчитать температурное поле лопаток и определить запасы прочности для условий эксплуатации.

в каналах лопатки исходной конструкции А1, в среднем на 25–40 %. При этом обеспечивается более равномерное охлаждение по высоте пера с учетом отсутствия бандажной полки.

Список литературы Экспериментальное исследование тепловых характеристик охлаждаемых рабочих лопаток газовой турбины SGT-600

- Chowdhury T. S. et al. A critical review on gas turbine cooling performance and failure analysis of turbine blades, International Journal of Thermofluids, 2023, 18, 100329.

- Осипов С. К., Шевченко И. В., Рогалев Н. Д., Вегера А. Н., Брызгунов П. А. Разработка и исследование конструкций охлаждаемых лопаток газовых турбин с использованием метода реверс-инжиниринга, Вестник МАИ, 2023, 30(2), 122–130. [Osipov S. K., Shevchenko I. V., Rogalev N. D., Vegera A. N., Bryzgunov P. A. Development and research of designs of cooled gas turbine blades using the reverse engineering method, Vestnik MAI, 2023, 30(2), 122–130 (In Rus.)]

- Niu X. P. et al. Probabilistic modeling of uncertainties in fatigue reliability analysis of turbine bladed disks, International Journal of Fatigue, 2021, 142, 105912.

- Чеснова В. А., Попов В. Г., Викулин А. В. Совершенствование конструкции охлаждаемых лопаток высокотемпературных газовых турбин с целью повышения надежности и ресурса работы современных авиационных ГТД и энергетических ГТУ, Вестник РГАТА, 2012, 23(2), 7–11. [Chesnova V. A., Popov V. G., Vikulin A. V., Improving the design of cooled blades of high-temperature gas turbines in order to increase the reliability and service life of modern aviation gas turbine engines and power gas turbines, Vestnik RGATA, 2012, 23(2), 7–11 (In Rus.)]

- Nourin F. N., Amano R. S. Study on Heat Transfer Enhancement of Gas Turbine Blades, International Journal of Energy for a Clean Environment, 2020, 21(2).

- Копелев С. З. Охлаждаемые лопатки газовых турбин, М.: Наука. 1983. 148 c. [Kopelev S. Z. Cooled turbine blades, Moscow, Nauka, 1983, 148. (In Rus.)]

- Yeranee K., Yu R. A. O. A review of recent studies on rotating internal cooling for gas turbine blades, Chinese Journal of Aeronautics, 2021, 34(7), 85–113.

- Иноземцев А. А. Газотурбинные двигатели. Пермь: ОАО «Авиадвигатель». 2006. 1202 с. [Inozemtsev A. A. Gas turbine engines, Perm, OAO “Aviadvigatel”, 2006, 1202. (In Rus.)]

- Han J. C., Dutta S. Internal convection heat transfer and cooling: An experimental approach, Lecture series-van Kareman Institute for fluid dynamics, 1995, 5, 1–147.

- Han J. C., Zhang Y. M., Lee C. P. Augmented heat transfer in square channels with parallel, crossed, and V‑shaped angled ribs, Journal of Heat Transfer, 1991, 113(3), 590–596.

- Otto M. et al. Investigation of endwall heat transfer in staggered pin fin arrays, Journal of Turbomachinery, 2021, 143, 2, 021009.

- Соколов Н. П., Полищук В. Г., Андреев К. Д. Теплообмен в каналах прямоугольного сечения со скрещивающимся оребрением, Научно-технические ведомости СПбПУ, 2013, 178(3), 3, 17–27. [Sokolov N. P., Polischuk V. G., Andreev K. D. Heat transfer in rectangular channels with crossed fins, Nauchno-tehnicheskie vedomosti SPbPU, 2013, 178(3), 3, 17–27 (In Rus.)]

- Batukhtin S., Batukhtin A., Baranovskaya M. Water-air regenerative heat exchanger with increased heat exchange efficiency, E 3S Web of Conferences, 2021, 295, 04005.

- Rogalev A. N., S. K. Osipov, I. V. Shevchenko, P. A. Bryzgunov, A. N. Vegera. Investigation of Thermohydraulic Processes in Cooling Channels of a Blade for a High-Temperature Carbon Dioxide Turbine, Thermal Engineering, 2023, 70(10), 727–735.

- I. V. Shevchenko, N. D. Rogalev, V. O. Kindra, S. K. Osipov, D. M. Rostova. Numerical analysis of the influence of turbulators constructive features on heat transfer in gas turbine blade cooling channels, International Journal of Applied Engineering Research, 2017, 17(12), 6853–6861.