Экспериментальное исследование влияния массы рабочих тел на параметры, характеризующие качество функционирования индуктора

Автор: Лимаренко Николай Владимирович, Жаров Виктор Павлович, Панов Юрий Викторович, Шаповал Борис Григорьевич

Журнал: Advanced Engineering Research (Rostov-on-Don) @vestnik-donstu

Рубрика: Машиностроение и машиноведение

Статья в выпуске: 2 (85) т.16, 2016 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается перспективный способ обеззараживания жидких и пастообразных материалов в сельском хозяйстве. Суть способа заключается в комплексном физико-химическом воздействии вращающегося переменного электромагнитного поля. Реализация предложенного способа осуществляется в электромеханическом активаторе, представляющем собой индуктор. Целью данного исследования является получение математических моделей, количественно оценивающих влияние массы рабочих тел на параметры, характеризующие качество функционирования индуктора. В качестве параметров, характеризующих качество функционирования индуктора, были выбраны сила электрического тока, активная электрическая мощность, реактивная электрическая мощность, полная электрическая мощность в цепи индуктора и магнитная индукция. Использовались методы инструментального измерения, статистической обработки, аналого-цифрового преобразования данных. Результаты исследования представлены математическими зависимостями, которые могут быть использованы при проектировании конструктивно новых индукторов.

Сельское хозяйство, обеззараживание, электромагнитное поле, индуктор, масса рабочих тел, активная/ реактивная/ полная электрическая мощность, магнитная индукция

Короткий адрес: https://sciup.org/14250214

IDR: 14250214 | УДК: 631.22 | DOI: 10.12737/19701

Текст научной статьи Экспериментальное исследование влияния массы рабочих тел на параметры, характеризующие качество функционирования индуктора

Введение. Большое количество сельскохозяйственных процессов включает операцию обеззараживания, целью которой может являться подготовка продукта для использования в технологическом процессе или уничтожение патогенной микрофлоры по его окончании. Примерами могут служить процессы подготовки воды для рыбоводческих хозяйств и обеззараживание отходов животноводства.

Наиболее перспективным способом обеззараживания жидких и пастообразных технологических материалов в сельском хозяйстве является воздействие на них вращающимся электромагнитным полем переменной частоты [1]. Об успешном использовании в других отраслях промышленности свидетельствуют работы А. А. Адошева, Ю. А. Бахвалова, Г. И. Володина, Е. А. Климова, Н. А. Деревянкина и др. Установки активации процессов, аппараты вихревого слоя, электромеханические активаторы служат для реализации предложенного выше способа и по своей физической сути являются индукторами. Индуктор представляет собой статор с перемещающимися внутри его активной зоны рабочими телами, изготовленными из ферромагнитных материалов.

Анализ литературных источников по рассматриваемой тематике позволил установить, что существенное влияние на качество функционирования индуктора оказывает масса рабочих тел [2–10]. Однако, математические зависимости, количественно оценивающие эти взаимосвязи в литературе, в настоящее время отсутствуют.

Поэтому экспериментальное исследование с целью определения влияния массы рабочих тел в камере индуктора на параметры, характеризующие качество его функционирования, является весьма актуальным.

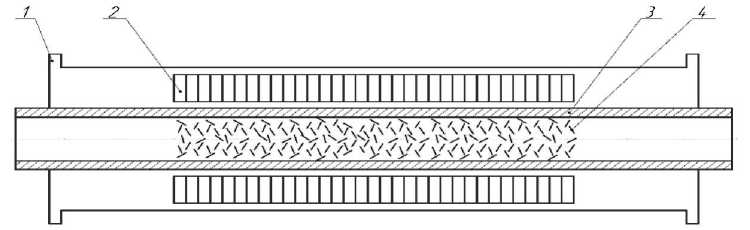

Экспериментальное исследование. Исследование проводилось на индукторе, схема которого представлена на рис. 1.

Рис. 1. Схема индуктора:

1 — корпус; 2 — сердечник; 3 — труба; 4 — рабочие тела

Индуктор состоит из корпуса 1, внутри которого расположен цилиндрический сердечник 2 из трансформаторной стали с электрообмотками смещёнными в пространстве друг относительно друга на угол 120˚. В его отверстие вставлена труба 3 из парамагнитного материала. Внутри трубы располагаются ферромагнитные рабочие тела 4, которые под воздействием вращающегося переменного магнитного поля совершают перемещение в рабочей зоне индуктора.

Кроме показателей назначения, качество функционирования индуктора характеризуется целым комплексом параметров. Основными из них являются энергетические. Они определяют энергоёмкость процесса и влияют на параметры назначения. К ним относятся:

-

– сила электрического тока в цепи индуктора, которая характеризуется среднеквадратическим значением фазового тока I ф , A;

-

– активная электрическая мощность в цепи индуктора, которая характеризуется среднеквадратическим значением P ф , Вт;

-

– реактивная электрическая мощность в цепи индуктора, которая характеризуется среднеквадратическим значением Q ф , В·Ар;

-

– полная электрическая мощность в цепи индуктора, которая характеризуется среднеквадратическим значением S ф , В · А .

-

– магнитная индукция (МИ), модуль которой характеризуется средневыпрямленным значением В m , мТл.

В процессе экспериментального исследования использовались рабочие тела, представляющие собой стержни из ферромагнитного материала диаметром 1,5 мм и длиной 20 мм.

В качестве условий исследования рассматривались:

-

– напряжение тока на входе индуктора, которое характеризуется среднеквадратическими значениями фазового напряжения U ф , В;

-

– частота колебания электрического тока в сети равная f , Гц.

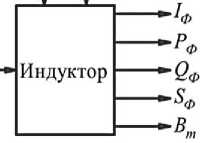

Кибернетическая модель системы, иллюстрирующая их взаимосвязь, представлена на рис. 2.

Факторы Условия Параметры

/ иф

Рис. 2. Блок-схема кибернетической модели системы (входы–индуктор–выходы):

m — масса рабочих тел; f — частота колебаний электрического тока; U ф — напряжение электрического тока на входе индуктора; I ф — сила электрического тока в цепи индуктора; P ф — активная мощность в цепи индуктора; Q ф — реактивная мощность в цепи индуктора; S ф — полная мощность в цепи индуктора; В m — магнитная индукция

Машиностроение и машиноведение

В процессе опытов фиксировались мгновенные значения напряжения U фi , тока I фi , частоты f i и магнитной индукции В i . В дальнейшем в результате расчётов и автоматизированной статистической обработки с использованием ПК получались требуемые значения измеряемых параметров. Частота фиксации мгновенных значений составляла 0,001 с.

Измерение значений магнитной индукции проводилось портативным универсальным миллитесламетром ТПУ. Работа миллитесламетра основана на измерении магнитной индукции с помощью датчиков в виде преобразователя Холла.

Основная допускаемая относительная погрешность в процентах при измерении средневыпрямленных значений магнитной индукции переменного магнитного поля не превышает значений, рассчитанных по формуле:

А 0 = ±

2 , 5 + 0 , 2 -I -П - 1 I I -и Л

= ±

2 , 5 + 0 , 2 -

199 , 9

-

= 2 , 94 %

где В П — предел измерений миллитесламетра, мТл;

В И — показания миллитесламетра, мТл.

Измерение МИ производилось по следующей методике. В рабочей камере индуктора вдоль центральной продольной оси закреплялась направляющая в виде трубы с высокой магнитной проницаемостью, что обеспечивало фиксированное перемещение датчика (рис. 1).

Частота колебания электрического тока в цепи измерялась токоизмерительными клещами-ваттметром АСМ-2353. Погрешность не превышала ±1,2%.

Тарировка измерительного канала осуществлялась токоизмерительными клещами-ваттметром АСМ-2353. Погрешность измерения не превышала 0,17 кВт и рассчитывалась по формуле:

А р = ± ( 0 , 03 - Р изм + 5 е.м.р. )

где РИЗМ — измеренное значение активной мощности, кВт;

е. м. р . — единицы младшего разряда, кВт,

Масса рабочих тел определялась на весах с точностью до 0,01 г. В процессе исследования устанавливались следующие уровни массы рабочих тел: 0, 200, 400, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400 г.

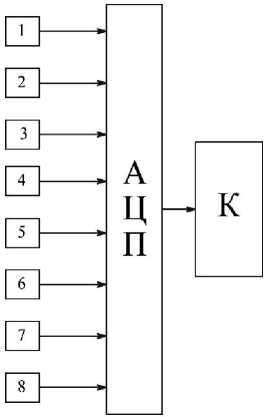

Измерение значений контролируемых параметров и их первичная обработка осуществлялись с использованием контрольно-измерительного комплекса (КИК), созданного авторами и представленного на рис. 3.

Рис. 3. Блок-схема КИК:

-

1 — датчик измерения фазового напряжения электрического тока U Ф на входе индуктора;

-

2 — датчики измерения фазовой силы электрического тока IФ в цепи индуктора;

-

3 — датчик измерения частоты колебания электрического тока f; 4 — датчик измерения магнитной индукции - m;

-

5 — датчик измерения активной мощности P ф ; 6 — датчик измерения реактивной мощности Q ф ; 7 — датчик измерения полной мощности 5 ф ; 8 — датчик измерения массы рабочих тел m ; АЦП — аналого-цифровой преобразователь; К — компьютер

Все средства измерения, использованные в процессе исследования, прошли сертификацию и соответствовали нормативным документам.

Для уменьшения систематических ошибок была использована рандомизация. Каждый опыт дублировался три раза.

Статистическая обработка экспериментально полученных данных осуществлялась в автоматизированном режиме с использование программного комплекса Statistica 6.0. Выбранный уровень значимости и коэффициенты корреляции приведены в разделе "Обсуждение и результаты".

После определения оценок коэффициентов, их характеристик и исключения функций из уравнений при статистически незначимых коэффициентах уравнения регрессии приняли вид:

-

– для зависимости силы электрического тока в цепи индуктора от массы стержней

I = -0, 0157 m + 71, 692;(1)

-

– для зависимости активной мощности от массы стержней

P = -0, 0012 m + 4, 7843;(2)

-

– для зависимости реактивной мощности от массы стержней

Q = -0, 0039m + 17, 334;(3)

-

– для зависимости полной мощности от массы стержней

5 = -0, 004m +17,978;(4)

-

– для зависимости магнитной индукции от массы стержней

B = -0, 0226m + 60, 842.(5)

По полученным моделям были рассчитаны значения рассматриваемых параметров.

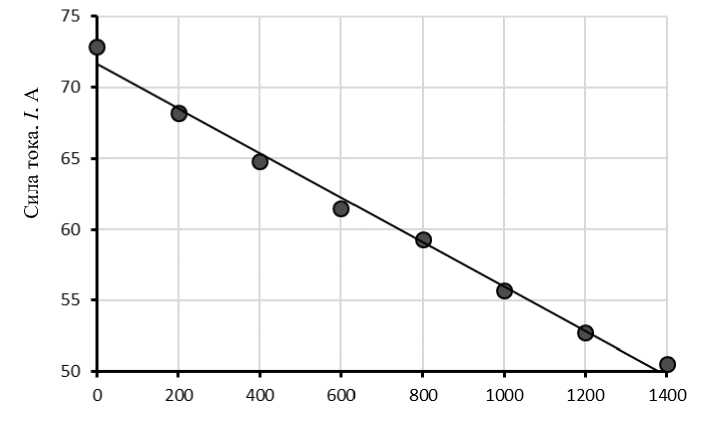

Обсуждения и результаты. Результаты исследования влияния массы рабочих тел на величину силы электрического тока в цепи индуктора представлены на рис. 4.

Масса стержней, m , г

Рис. 4. Зависимость силы тока в цепи индуктора от массы стержней

-

А нализ уравнения (1) и графической зависимости на рис. 4 показал следующее:

Машиностроение и машиноведение

-

– математическая модель (1) в виде полинома первой степени адекватно по критерию Фишера характеризует зависимость силы тока в цепи индуктора от массы стержней при уровне значимости α = 0,05. Коэффициент корреляции r = 0,9921;

-

– с увеличением массы стержней сила электрического тока в рассматриваемом диапазоне значений в цепи индуктора убывает.

-

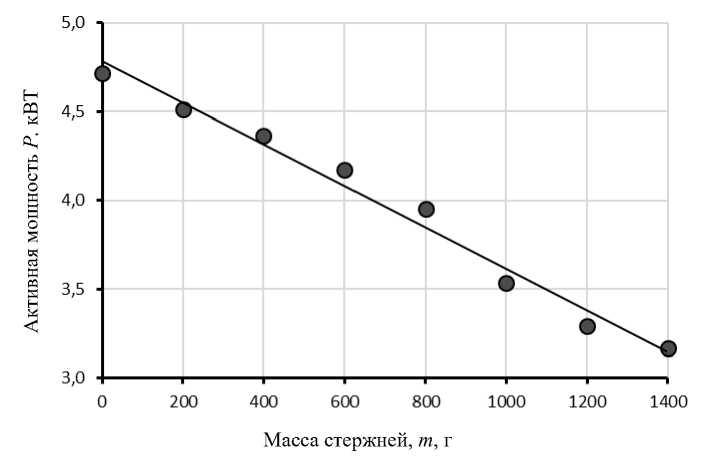

Результаты исследования влияния массы рабочих тел на величину активной мощности, представлены на рис. 5.

Рис. 5 Зависимость активной мощности от массы стержней

Анализ уравнения (2) и графической зависимости на рис. 5 показал следующее:

-

– математическая модель (2) в виде полинома первой степени адекватно по критерию Фишера характеризует зависимость активной мощности от массы стержней при уровне значимости α = 0,05. Коэффициент корреляции r = 0,9816;

-

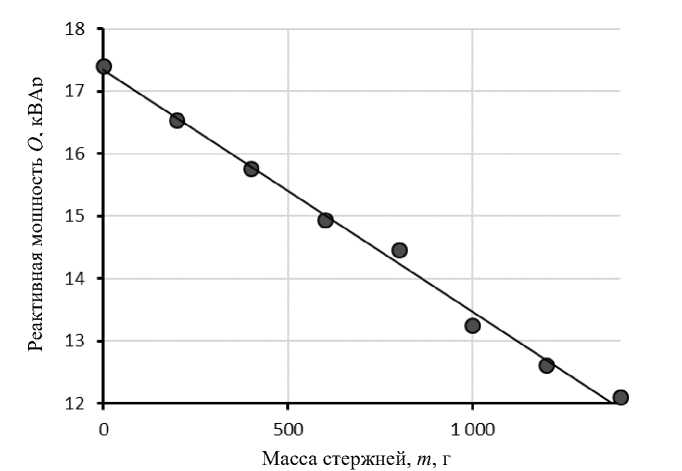

– с увеличением массы стержней активная мощность индуктора в рассматриваемом диапазоне значений убывает. Результаты исследования влияния массы рабочих тел на величину реактивной мощности представлены на

рис. 6.

Рис. 6 Зависимость реактивной мощности от массы стержней

Анализ уравнения (3) и графической зависимости на рис. 6 показал следующее:

-

– математическая модель (3) в виде полинома первой степени адекватно по критерию Фишера характеризует зависимость реактивной мощности от массы стержней при уровне значимости α = 0,05. Коэффициент корреляции r = 0,9942;

-

– с увеличением массы стержней реактивная мощность в рассматриваемом диапазоне значений индуктора убывает.

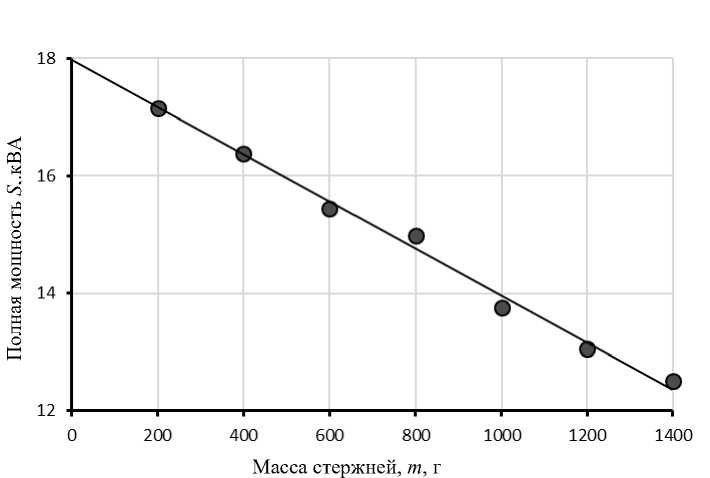

Результаты исследования влияния массы рабочих тел на величину полной мощности представлены на рис. 7.

Рис. 7 Зависимость полной мощности от массы стержней

Анализ уравнения (4) и графической зависимости на рис. 7 показал следующее:

– математическая модель (4) в виде полинома первой степени адекватно по критерию Фишера характеризует зависимость полной мощности от массы стержней при уровне значимости α = 0,05. Коэффициент корреляции r = 0,9948;

– с увеличением массы стержней полная мощность индуктора в рассматриваемом диапазоне значений убывает.

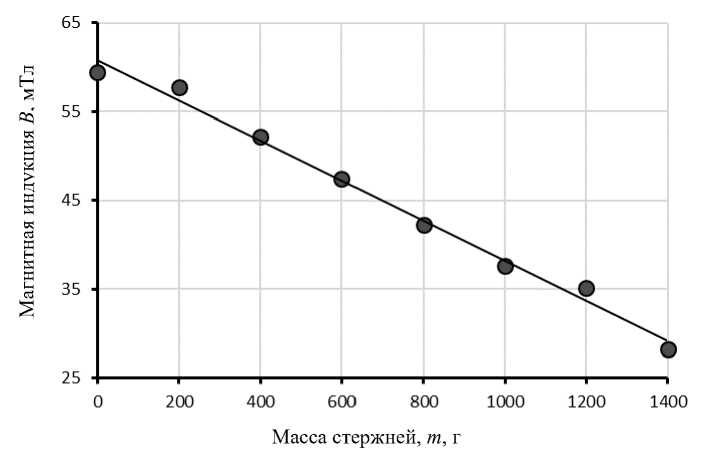

Результаты исследования влияния массы рабочих тел на величину магнитной индукции представлены на рис. 8.

Рис. 8 Зависимость магнитной индукции от массы стержней

Анализ уравнения (5) и графической зависимости на рис. 8 показал следующее:

-

– математическая модель (5) в виде полинома первой степени адекватно по критерию Фишера характеризует зависимость магнитной индукции от массы стержней при уровне значимости α = 0,05. Коэффициент корреляции r = 0,991;

-

– с увеличением массы стержней сила электрического тока в цепи индуктора в рассматриваемом диапазоне значений убывает.

Выводы . Анализ экспериментальных данных позволил установить, что с увеличением массы стержней сила электрического тока в цепи индуктора, активная, реактивная, полная мощность и магнитная индукция в рассматриваемом диапазоне значений убывают. Результаты, полученные в процессе данного исследования, могут быть использованы при проектировании индукторов.

Машиностроение и машиноведение

Список литературы Экспериментальное исследование влияния массы рабочих тел на параметры, характеризующие качество функционирования индуктора

- Лимаренко, Н. В. Анализ способов обеззараживания/Н. В. Лимаренко//Состояние и перспективы развития сельскохозяйственного машиностроения: сб. трудов 8-й междунар. науч. конф. -Ростов-на-Дону, 2015. -С. 605-608.

- Адошев, А. И. Ферровихревой аппарат для обеззараживания жидкого свиного навоза: дисс. канд. тех. наук/А. И. Адошев -Ставрополь, 2011. -190 с.

- Бахвалов, Ю. А. Синтез электромеханических активаторов с вихревым слоем с применением обратных задач/Ю. А. Бахвалов, Г. И. Володин, В. В. Горчаков, В. В. Гречихин//Математические методы в технике и технологиях. -2014. -Т.7, №7 (66). -С. 25-27.

- Вершинин, И. Н. Аппараты с вращающимся электромагнитным полем/И. Н. Вершинин, Н. П. Вершинин -Сальск: ООО «Передовые технологии XXI века», 2007. -368 с.

- Вершинин, Н. П. Установки активации процессов. Использование в промышленности и в сельском хозяйстве. Экология./Н. П. Вершинин -Ростов-на-Дону, 2004. -314 с.

- Володин, Г. И. Электромеханические процессы в устройствах с произвольной подвижной частью: дис. д-ра. техн. наук/Г. И. Володин. -Новочеркасск, 2009. -304 с.

- Деревякин, Н. А. Аппараты с вихревым слоем в химической технологии/Н. А. Деревякин, З. А. Михалева. -Москва: ЦИНТИХИМНЕФТЕМАШ, 1989. -284 с.

- Климов, Е. А. Оценка влияния составляющих нулевой последовательности на эффективность работы электромеханического активатора (аппарата с вихревым слоем)/Е. А. Климов, В. В. Колосков, В. Е. Сапрыкин//Известия ВУЗов. Электромеханика. -2012. -№1. -С. 67-71.

- Логвиненко, Д. Д. Интенсификация технологических процессов в аппаратах с вихревым слоем/Д. Д. Логвиненко, О. П. Шеляков//Киев: Техника, 1976. -144 с.

- Zheng, С. Fresh water disinfection by pulsed low electric field/C Zheng, Y Xu, Z Liu and K Yan//Journal of Physics: Conference Series. -2014. Vol. 594. 142-148 p.