Экспериментальное изучение биоэффектов тока микрополяризации как следствие использования металлических проводников при облучении головы кролика электромагнитным полем нетепловой интенсивности

Автор: Лукьянова С.Н., Фомина Т.В., Веселовский И.А.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Научные школы и памятные даты

Статья в выпуске: 4 т.15, 2019 года.

Бесплатный доступ

Цель: экспериментально оценить возможность влияния металлических электродов и проводов на показатели биоэлектрической активности мозга в результате облучения преимущественно головы кролика электромагнитным полем нетепловой интенсивности. Материал и методы. Исследования проведены на 50 кроликах породы шиншилла. Использовали электромагнитное поле: 10 ГГц, непрерывный режим, ППЭ 200 мкВт/см2, создаваемое высокочастотным генератором сигналов Г4-121 с повторными экспозициями различной длительности. Результаты. Показана вероятность развития эффектов тока микрополяризации при использовании металлических проводников, что зависит от количества электродов и расположения проводов относительно силовых линий поля. Заключение. В экспериментах на кроликах обоснована возможность влияния металлических электродов на показатели биоэлектрической активности головного мозга путем наведения тока микрополяризации в условиях облучения преимущественно головы электромагнитным полем.

Электромагнитное поле, электроды металлические и неметаллические, биоэлектрическая активность мозга, электрод-«антенна», ток микрополяризации

Короткий адрес: https://sciup.org/149135495

IDR: 149135495 | УДК: 57.084.1+537.868

Текст научной статьи Экспериментальное изучение биоэффектов тока микрополяризации как следствие использования металлических проводников при облучении головы кролика электромагнитным полем нетепловой интенсивности

-

1 Введение. В условиях электромагнитного поля (ЭМП) наличие металлических деталей, находящихся в контакте с биологическим объектом, может служить источником повышения падающей энергии или появления тока микрополяризации [1–5]. В связи с этим нередко упоминается, что при разговоре по мобильному телефону следует снимать очки с металлической оправой. Наличие подобной оправы может играть роль вторичного излучателя и привести к увеличению интенсивности ЭМП, падающего на определенные участки головы пользователя, по сравнению со стандартной ситуацией.

Существует несомненная опасность для людей, перенесших операцию по вживлению кардиостимулятора. Изготовители кардиостимуляторов предупреждают о соблюдении следующих требований: разговаривать, держа телефон на расстоянии не менее 15 см от кардиостимулятора, не носить телефон на груди и в нагрудном кармане, прикладывать его к противоположному уху [5]. Некоторые цифровые беспроводные телефоны могут создавать помехи для слуховых аппаратов. Такие опасения высказывались главным образом физиками и практикующими медиками, которые детально представляют физическую и клиническую картину указанных побочных эффектов ЭМП. Экспериментальные исследования соответствующих биологических эффектов ЭМП нетепловой интенсивности практически не отражены в литературе и требуют самостоятельного изучения. Настоящая работа — одна из таких попыток, в которой, не изменяя падающую ППЭ, анализировали биоэлектрическую активность мозга кролика при на-

личии металлических или неметаллических электродов и проводов с различным их расположением и различными целями эксперимента.

Цель: экспериментально оценить возможность влияния металлических электродов и проводов на показатели биоэлектрической активности мозга в результате облучения преимущественно головы кролика электромагнитным полем нетепловой интенсивности.

Материал и методы. Проведено две группы экспериментальных исследований на 50 взрослых кроликах-самцах породы шиншилла. Использовали одно и то же ЭМП: 10 ГГц, непрерывный режим, ППЭ 200мкВт/см2, создаваемое высокочастотным генератором сигналов Г4–121 (производство СССР). Во время эксперимента голова кролика находилась в дальней зоне поля антенны, т. е. в области сформированной плоской электромагнитной волны. Интенсивность неискаженного ЭМП контролировалась каждый раз перед началом экспозиции с помощью миллитесламетра ТП2-2У (Россия) и широкополосного измерителя Narda EMR-300 (ФРГ).

Первая группа экспериментальных исследований преследовала цель: выявление различий в показателях ЭЭГ при действии ЭМП единой характеристики, но с металлическими или неметаллическими электродами и проводами. Экспозиция 5 мин, которую предъявляли каждому кролику 10 раз с интервалами 5 ч 15 мин с целью проявления кумуляции эффекта. Проведено три серии (каждая на 10 кроликах): с неметаллическими электродами и проводами; с неметаллическими электродами и металлическими проводами; с металлическими электродами и проводами. Металлические проводники были изготовлены из нихромовой проволоки в заводской лаковой изоляции (за исключением 1–3 мм кончиков, вживлен-

ных в кость, для отведения биопотенциалов). Неметаллические электроды и провода — хлорвиниловые трубки, заполненные физиологическим раствором на основе агар-агара, что нами ранее описано [6]. В каждом случае записывали ЭЭГ от пяти основных областей левого и правого полушарий с расположением индифферентных электродов на соответствующих ушных раковинах. Анализировали наличие ЭЭГ-изменений по визуальным и спектральным характеристикам в период облучения и сразу после него относительно исходного фона. Учитывали только статистически значимые изменения-реакции.

Вторая группа исследований включала 4 серии экспериментов. Ее цель сводилась к попытке купировать состояние экспериментального невроза у кролика путем облучения ЭМП в условиях вживленного электрода-«антенны» в ретикулярное ядро среднего мозга (NRT). Ранее нами разработана модель невроза страха у кролика [7, 8]. Наиболее яркие изменения (корреляты невроза) сводились к усилению и хаотичности диапазонов тета- и бета-2 ЭЭГ. Это соответствовало данным литературы о том, что реакции типа страха, агрессии, ярости и тревоги протекают на фоне резкого повышения эмоционального тонуса [9–12]. Дальнейшие эксперименты сводились к поиску путей нивелирования этой ситуации [13]. В настоящей статье описан один из приемов, который основан на данных литературы о реципрокных отношениях гиппокампа и ретикулярной формации среднего мозга [12], что определило вживление металлического электрода в NRT (p 9–10 mm, sd 3–3,5 mm, h 18 mm). Экспозиция ЭМП 20 мин ежедневно в течение 10 дней. До и после этой процедуры анализировали спектрально корреляционные отношения в содержании тета-диапазонов ЭЭГ коры и гиппокампа, используя вживленные в эти структуры неметаллические проводники. Эту серию с облучением ЭМП сопровождали контроли: ложное воздействие на животных в состоянии физиологической нормы; ложное воздействие при наличии экспериментального невроза; раздражение NRT электрическим током микрополяризации (200 Гц, 5-6В, 0,1 мс по 20 с в день 10 дней).

Содержание и использование животных в экспериментах осуществлялось согласно принципам Европейского сообщества (86/609/EEC) в соответствии с общепринятыми этическими нормами, изложенными в Правилах Европейской конвенции ETS-123 и Правилах лабораторной практики (GLP) Хельсинкской декларации (2000 г.).

При сравнении эффективности воздействий и различных показателей невроза (до и после 10 суток воздействий) использовали параметрические и непараметрические методы статистической оценки (критерий Стьюдента и χ2), применяя компьютерную программу Statistica 10 (Россия). Формат представления данных: средняя арифметическая (М) и ее ошибка (m).

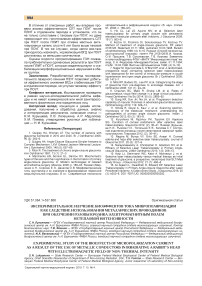

Результаты. Результаты первой группы экспериментов приведены на рисунке, где представлена сравнительная характеристика суммарной биоэлектрической активности мозга (ЭЭГ) кролика в результате облучения ЭМП при наличии металлических или неметаллических электродов. Это сравнение (на рисунке: А, В и С) показывает, что основное влияние оказывают металлические электроды.

На первом фрагменте рисунка (А) приведены данные, полученные при наличии неметаллических проводников (электродов и проводов). В этом слу-

Сравнительная характеристика процента кроликов с реакциями по ЭЭГ-показателю на ЭМП при наличии металлических и неметаллических проводников

П р и меч а н и е : А — неметаллические электроды и провода; В — неметаллические электроды и металлические провода; С — металлические электроды и металлические провода; а, б, с — усиление альфа-активности, усиление тета-активности, судорожная активность соответственно.

чае основная форма реакции сводится к усилению альфа-диапазона ЭЭГ. Это усиление заключалось в статистически значимом увеличении содержания данного диапазона в спектре ЭЭГ, что определяли по параметрическому критерию Стьюдента, сравнивая 5-минутные записи до и в период действия ЭМП. Такие изменения трактуются как ответ на слабый раздражитель — охранительное торможение. Используемые в данном случае повторы 5-минутных облучений не приводят к кумуляции эффектов. Только у отдельных кроликов можно наблюдать переход реакции на более высокий уровень функционирования — ответ на раздражитель средней силы (усиление тета-активности).

Второй фрагмент рисунка (В) отражает результаты серии с наличием неметаллических электродов, но металлических проводов, располагаемых перпендикулярно силовым линиям поля. В этом случае статистически значимых отличий от варианта А нет. Металлические провода, способные усилить падающую энергию ЭМП в условиях данного эксперимента,

Сравнительная характеристика содержания тета-диапазона в спектрах мощности коры и гиппокампа в различных сериях с экспериментальным неврозом

|

Особенность эксперимента |

Время оценки относительно 10 сут. воздействия |

CORT, % в спектре |

HIP, % в спектре |

КК между ЭЭГ CORT и HIP |

|

Контроль 1: ложные воздействия в условиях нормы |

До |

17,2±0,4 |

22,8±0,3 |

0,41±0,2 |

|

После |

19,0±0,8 |

25,2±0,4* |

0,38±0,3 |

|

|

Контроль 2: ложные воздействия в условиях экспери- |

До |

43,7±1,1# |

47,5±1,3# |

0,81±0,1# |

|

ментального невроза |

После |

42,9±0,8 |

48,1±0,9 |

0,88±0,08 |

|

Контроль 3: раздражение электрическим током NRT |

До |

44,1±0,9 |

48,7±0,8 |

0,86±0,06 |

|

(5-6 В, 20 с/сут.) на фоне невроза |

После |

42,4±0,3 |

45,0±0,5* |

0,69±0,05*# |

|

ЭМП, непрерыв. режим при наличии электрода- |

До |

43,8±0,8 |

48,2±1,3## |

0,85+0,07# |

|

«антенны» в NRT на фоне невроза (20 мин/сут.) |

После |

20,5±0,1** |

22,3±0,7***## |

0,42±0,13***## |

Примечание:CORT — кора головного мозга (височная область); HIP — гиппокамп; *, **, *** — р<0,05, р<0,01, р<0,001 соответственно по критерию Стьюдента относительно периода «До»; #, ## — р<0,01 по критерию Стьюдента относительно Контроля 1 и Контроля 2 соответственно. Каждая серия выполнена на 5 кроликах.

явно не переводили ее в рамки тепловых значений. При повторе 5-минутных облучений не отмечено кумуляции, скорее — отсутствие прямой зависимости эффекта от ППЭ, что характерно для слабых раздражителей (нетепловых ППЭ). Следует отметить только более раннее появление реакции в виде усиления тета-активности у отдельных животных. В данном случае это не 8-е, а 7-е 5-минутное облучение ЭМП. Резко отличная картина наблюдалась в третьей серии с металлическими электродами и проводами (на рисунке: С). Четко заметна и кумуляция эффектов: переход усиления альфа-активности к повышению индекса тета-диапазона в спектре ЭЭГ и к судорожным проявлениям. Последние отмечали с 6-го 5-минутного облучения у 60% кроликов, что по непараметрическому критерию χ2 статистически значимо (р<0,05) отличало эту серию от двух предыдущих (А и В на рисунке). Следует подчеркнуть, что в данной серии, как и в двух предыдущих, электроды были вживлены в кость над пятью основными областями коры головного мозга в обоих полушариях. Только электроды были металлические, что могло вызвать появление тока микрополяризации одновременно в нескольких точках мозга. Важно отметить, что у этих животных после воздействия (как следствие) имелась длительно сохраняющаяся релаксация.

Результаты следующей группы экспериментов приведены в таблице.

В контрольных сериях с ложным ЭМП практически нет достоверных отличий в показателях, анализируемых до и после сеанса 10-дневных ложных воздействий. Слабое, но достоверное усиление тета-активности у здоровых кроликов не выходит за пределы нормы и может быть связано с их каждодневным участием в эксперименте. Подтверждением этому может служить резкое повышение этой активности при формировании состояния экспериментального невроза. Тем не менее и в данном случае не наблюдалось достоверных различий в контрольной серии с ложным облучением ЭМП в условиях сформированного экспериментального невроза. В первую и вторую неделю наблюдения сохранялось повышенное содержание тета-активности в спектрах коры и гиппокампа.

Реципрокные отношения между ретикулярной формацией среднего мозга и лимбической системой служили основанием для стимуляции NRT с целью снижения возбудимости гиппокампа. Как показано в настоящей работе, раздражение электрическим током NRT (5–6 В, в течение 10 дней, ежедневно по 20 с) снижало содержание тета-диапазона только в гиппокампе, сохраняя его неизменно высоким в коре. При этом уменьшалось и сходство процессов между корой и гиппокампом по показателю коэффициентов корреляций между ЭЭГ этих образований. Однако эти величины не возвращались к норме.

Возвращение к нормальным значениям (только по биоэлектрической активности гиппокампа) наблюдали в серии с ЭМП плюс металлический электрод-«антенна», вживленный в NRT. По всем же остальным показателям (дыхание, ЭМГ, условные двигательные ответы) этого отмечено не было. Какой именно ток микрополяризации возникал в данном случае и как он отличался от описанного электрического тока, можно было судить только по отклику на ЭЭГ. Этот биологический индикатор практически был одним и тем же с некоторым ослаблением в серии с ЭМП.

Обсуждение. При изучении биоэлектрических процессов, происходящих в живом организме, в условиях облучения ЭМП необходимо соблюдение определенной корректности относительно используемых электродов. Хорошо известно, что наличие металлических деталей, находящихся в контакте с биологическим объектом, может служить источником повышения падающей энергии или появления тока микрополяризации [1–5]. Экспериментальное изучение этого вопроса в литературе практически не описано. Наша работа представляет сравнительную оценку изменений в ЭЭГ кроликов при наличии металлических или неметаллических проводников (электродов, проводов). Полученные результаты свидетельствуют о ведущей роли именно электродов, вживленных в кость над различными областями коры головного мозга. Используемое ЭМП-воздействие было настолько мало по своей энергетической и экспозиционной характеристике, что даже расположение металлических проводов (при неметаллических электродах) перпендикулярно силовым линиям поля не приводило к усилению эффекта. Повторение 5-минутных воздействий ЭМП в условиях неметаллических электродов и проводов или неметаллических электродов, но металлических проводов, могло повысить эффект только до раздражителя слабой или средней силы соответственно [14]. Именно электроды обеспечивают контакт с биологической тканью. В месте контакта «металл — биологическая ткань» может возникать ток микрополяризации, который (даже в своем минимальном выражении) способен выступить раздражителем для чувствительной нервной ткани, влияя на ее функциональное состояние. Особенно опасно наличие сразу нескольких металлических электродов, что обычно используют при записи ЭЭГ. В условиях слабого ЭМП-воздействия это может вызвать раздражение током микрополяризации одновременно нескольких точек в мозга, что мы и наблюдали в своих исследованиях. Наиболее вероятной причиной развития судорожной активности (первая группа экспериментов) в серии с металлическими электродами и проводами является раздражение током микрополяризации одновременно по 5 точек в каждом полушарии. Возможность появления тока микрополяризации при действии ЭМП в месте контакта «металл — биологическая ткань» нашло свое подтверждение во второй группе экспериментов с экспериментальным неврозом. Использовали ранее разработанную нами на кролике экспериментальную модель невроза страха [7, 8]. Сравнение влияния электрического тока и ЭМП через металлический электрод, вживленный в NRT, показало однонаправленное положительное влияние с большей эффективностью в случае ЭМП. В этом случае, с одной стороны, мы имели дело с комбинированным воздействием — ЭМП и током микрополяризации. С другой стороны, длительность воздействия увеличена с 20 с до 20 мин; наконец, велика интенсивность изменений после выключения ЭМП. Если при действии электрического тока эффект имеется только в момент его экспозиции, исчезая после выключения, то в случае ЭМП он не только сохраняется после его отмены, но и увеличивается. Это явление неоднократно описано нами [6] и заслуживает внимания при анализе биоэффектов ЭМП нетепловой интенсивности.

Заключение. Представленный материал является экспериментальным обоснованием возможности развития биоэффектов тока микрополяризации при облучении ЭМП нетепловой интенсивности в случае наличия контакта металла с биологической тканью. Особую опасность может представлять увеличение количества таких контактов. Факт развития тока микрополяризации в условиях облучения ЭМП нетепловой интенсивности при наличии контакта металла с биологической тканью в одной (определенной) точке может быть рассмотрен как один из способов коррекции функционального состояния.

Список литературы Экспериментальное изучение биоэффектов тока микрополяризации как следствие использования металлических проводников при облучении головы кролика электромагнитным полем нетепловой интенсивности

- Napp А, Stunder Д, Maytin М, et al. Are patients with cardiac implants protected against electromagnetic interference in daily life and occupational environment? Eur Heart J 2015 Jul 21; 36 (28): 1798–804.

- Ribatti V, Santini L, Forleo G, et al. Electromagnetic interference in the current era of cardiac implantable electronic devices designed for magnetic resonance environment. Ital Cardiol (Rome) 2017 Apr; 18 (4): 295–304.

- Al-Ademi YaTA, Davydov MV, Pulko TA, et al. Rapid assessment of the effects of sources of electromagnetic pulses and spark discharges on imitators of biological tissues. Doklady BGUIR 2014; 5 (83): 44–8. Russian (Аль-Адеми Я. Т. А., Давыдов М. В., Пулко Т. А. и др. Экспресс-оценка воздействия источников электромагнитных импульсов и электроискровых разрядов на имитаторы биологических тканей. Доклады БГУИР 2014; 5 (83): 44–8).

- Seckler T, Stunder D, Schikowsky C, et al. Effect of lead position and orientation on electromagnetic interference in patients with bipolar cardiovascular implantable electronic devices. Europace 2017 Feb 1; 19 (2): 319–28.

- Implantable pacemakers Apollo. URL: http://www.cardioelectronica.com / assets / rukovodstvostimuliatorapollo_new. pdf (дата обращения: 3 декабря 2018 г.).

- Lukyanovа SN. The electromagnetic field of the microwave range of non-thermal intensity as an irritant for the central nervous system. Mosсow, 2015; 200 p. Russian (Лукьянова С. Н. Электромагнитное поле СВЧ-диапазона нетепловой интенсивности как раздражитель для центральной нервной системы. М.: Изд-во ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А. И. Бурназяна, 2015; 200 с.).

- Lukyanovа SN. Bioelectric activity of the cortex and some subcortical formations during experimental neurosis. Journal of Higher Nervous Activity n. a. I. P. Pavlov 1976; 26 (3): 539–47. Russian (Лукьянова С. Н. Биоэлектрическая активность коры и некоторых подкорковых образований при экспериментальном неврозе. Журнал высшей нервной деятельности им. И. П. Павлова 1976; 26 (3): 539–47).

- Lukyanova SN. Intercenter relationships with experimental neurosis. Journal of Higher Nervous Activity n. a. I. P. Pavlov 1977; 27 (2): 345–7. Russian (Лукьянова С. Н. Межцентральные взаимоотношения при экспериментальном неврозе. Журнал высшей нервной деятельности им. И. П. Павлова 1977; 27 (2): 345–7).

- Khomskaya ED. Neuropsychology of emotions: hypotheses and facts. Voprosy Psihologii 2002; (4): 50–61. Russian (Хомская Е. Д. Нейропсихология эмоций: гипотезы и факты. Вопросы психологии 2002; (4): 50–61).

- Bagirova RM. Influence of brain neurochemical systems on frequency spectra of hippocampal theta rhythm. Bulletin of Moscow Region State University. Series: Natural Sciences 2014; (5): 8–13. Russian (Багирова Р. М. Влияние нейрохимических систем мозга на частотные спектры гиппокампального тетаритма. Вестник Моск. гос. обл. ун-та. Сер.: Естественные науки 2014; (5): 8–13).

- Buzsak IG, Moser EI. Memory, navigation and theta rhythm in the hippocampal entorhinal system. Nature Neurosci 2013; 16: 130–8.

- Vinogradova OC. Hippocampus and memory. Moscow: Nauka, 1975; 333 p. Russian (Виноградова O. C. Гиппокамп и память. M.: Наука, 1975; 333 с.).

- Lukyanova SN, Uiba VV. Therapy of Experimental Neurosis in Rabbits by Using the Electromagnetic Field in Comparison with Electrical and Chemical Nature. Medical radiology and radiation safety 2017; 62 (3): 5–12. Russian (Лукьянова С. Н., Уйба В. В. Терапия экспериментального невроза у кроликов с помощью ЭМП в сравнении с факторами электрической и химической природы. Медицинская радиология и радиационная безопасность 2017; 62 (3): 5–12).

- Garkavi LKh, Kvakina EB, Ukolova MA. Adaptive reactions and body resistance. Rostov-na-Donu: Izd-vo Rost. Un-ta, 1979; 223 p. Russian (Гаркави Л. Х., Квакина Е. Б., Уколова М. А. Адаптационные реакции и резистентность организма. Ростов н / Д: Изд-во Рост. ун-та, 1979; 223 с.).