Экспериментальное изучение влияния добавок микробиологического препарата «Байкал ЭМ-1» на прудовой фитопланктон

Автор: Сиделев Сергей Иванович, Бабаназарова Ольга Владимировна, Бараташвили Теймураз Кукуриевич, Мартьянов Олег Валерьевич

Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Биология и экология @bio-tversu

Рубрика: Ботаника

Статья в выпуске: 2, 2014 года.

Бесплатный доступ

Объектом исследования являлся фитопланктон прудов МАУ «Ярославский зоопарк». Были проведены полевые эксперименты с добавками микробиологического препарата «Байкал ЭМ-1» к прудовому фитопланктону в разведениях от 1:40000 до 1:400 (объем препарата: объем прудовой воды) с целью выявления эффекта его действия на микроводоросли. Выбранный в исследовании экспериментальный подход показал удовлетворительное соответствие по ряду параметров условий в мезокосмах и натурной экосистеме в течение недели. Внесение препарата в экспериментальные сосуды не приводило к негативным изменениям контролируемых абиотических показателей. Установлено, что добавка препарата в разведениях от 1:4000 до 1:400 к прудовой воде способствовала значительному приросту биомассы доминантных видов фитопланктона, а также росту концентраций хлорофилла «а» относительно контрольного варианта опыта. Предложены гипотезы об эффекте действия микробиологического препарата на фитопланктон в эксперименте, а также возможные пути практического применения.

Микробиологический препарат "байкал эм-1", фитопланктон, эксперимент in situ, мезокосм, хлорофилл "а"

Короткий адрес: https://sciup.org/146116516

IDR: 146116516 | УДК: 58.071

Текст научной статьи Экспериментальное изучение влияния добавок микробиологического препарата «Байкал ЭМ-1» на прудовой фитопланктон

Введение. Разработка и апробация методов управления обилием фитопланктона пресноводных водоемов в желаемом в зависимости от целей водопользования направлении является актуальной современной задачей (Левин, 1995). Регулирование обилия фитопланктона может быть направлено либо на снижение биомассы микроводорослей в водоеме, либо на её повышение. Первое направление, чаще всего, связано с решением проблем антропогенного эвтрофирования водоемов. Негативным последствием данного процесса является широко известное явление «цветения» водоемов - чрезмерное развитие фитопланктона в результате обогащения воды биогенными элементами с последующим отмиранием избыточной биомассы микроводорослей, выделением токсинов, нарушением кислородного режима, ухудшением органолептических свойств воды, массовыми заморами рыб, вплоть до отравления людей. Второе направление регулирования биомассой фитопланктона связано с повышением эффективности воспроизводства

Вестник ТвГУ. Серия "Биология и экология". 2014. № 2 биологических ресурсов (Константинов, 1986). За счёт фотосинтеза фитопланктона в озёрах, прудах и водохранилищах создаётся фонд органического вещества, составляющий энергетическую базу для организмов других трофических уровней, в частности, рыб. Поэтому, например, в рыбоводных прудах массовое развитие фитопланктона (в основном, мелких хлорококковых микроводорослей) является необходимым и желательным процессом, способствующим увеличению рыбопродуктивности (Винберг, Ляхнович, 1965; Левич и др., 1996).

С подобными проблемами столкнулся Ярославский зоопарк, на территории которого расположено 4 мелководных пруда с рыбами и водоплавающими птицами. Система прудов была выполнена в замкнутом режиме, что в сочетании с невысоким уровнем воды (перепад глубин от 0,4 до 3,7 м) создаёт реальную угрозу «цветения» воды и гибели рыбы в летний период. В связи с этим после заполнения прудов возник вопрос о необходимости поддержания качества воды, ее пригодности для разведения рыбы и содержания водоплавающих птиц. Внимание администрации Ярославского зоопарка было сосредоточено на выяснении возможных путей использования биотехнологических подходов, в частности, микробиологического препарата «Байкал ЭМ-1» для водоемов прудового типа. Существующие на сегодняшний момент методы управления численностью фитопланктона имеют, как правило, физико-химическую основу (альгициды, минеральные удобрения, хемоманипуляция, аэрация и тд.), биологические методы изучены крайне недостаточно и поэтому реже применяются.

Микробиологический препарат «Байкал ЭМ-1» согласно инструкции фирмы-производителя представляет собой культуральную жидкость, содержащую азотфиксирующие, фотосинтезирующие, молочнокислые бактерии, актиномицеты, дрожжи и продукты их жизнедеятельности. Более подробных данных о видовом составе микроорганизмов, входящих в состав препарата, найти не удалось.

По литературным данным препарат широко используется в аграрном секторе и оказывает положительное влияние на рост и развитие наземных растений, давая значительное увеличение фитомассы (Крымова, 2010; Allahverdiyev et al., 2011). Нами были найдены сведения о применении препарата «Байкал ЭМ-1» и для водной среды, в частности, для очистки сточных вод промышленных предприятий, устранения неприятного запаха и цвета воды, управления качеством озерной воды (Каленюк, 2000; Сазонова и др., 2008; Цыренова и др., 2012). Однако анализ данных публикаций выявил серьезные методические недостатки при проведении экспериментов: отсутствие зачастую повторностей, статистической обработки результатов, контрольных вариантов в эксперименте. Поэтому вопрос об эффективности препарата и направлениях его практического использования применительно к водной среде остается дискуссионным.

Цель данного исследования - экспериментальное изучение эффекта микробиологического препарата «Байкал ЭМ-1» на количественные характеристики прудового фитопланктона. Изначально проверялась гипотеза о возможных антагонистических взаимоотношениях фитопланктона и микроорганизмов препарата.

Были поставлены следующие задачи: (1) провести анализ соответствия условий экспериментальной установки условиям прудовой экосистемы; (2) оценить изменения абиотических параметров водной среды при внесении разных доз препарата; (3) выявить воздействие препарата на альгологические и пигментные показатели фитопланктона; (4) определить возможные пути применения препарата для водных экосистем прудового типа.

Методика. На территории Ярославского зоопарка находятся четыре пруда. Пруд № 1 предсталяет собой небольшой водоём на входе в систему прудов зоопарка с глубиной около 1,7 м и прозрачностью 0,5 м. Пруд № 2 - центральный, самый крупный водоём на территории зоопарка. Он характеризуется небольшой зарастаемостью макрофитами и наличием водоплавающей птицы; его глубина у берега 1,5 м, в центральной части - 2,4 - 2,5 м при прозрачности в 0,7 м. Пруд № 3 -водоём средних размеров с морфометрическими характеристиками, близкими к пруду № 2. Он является конечным водоемом системы прудов зоопарка. Глубина пруда №3 около 1,5 м при прозрачности в 0,5 м. Пруд № 4 - водоём-отстойник коллекторной воды с глубиной 0,7 -1,0 м и прозрачностью до дна.

Исследование проводилось с 8.07 по 15.07.2011 в пруду № 3, поскольку первичное обследование выявило значительную степень обилия фитопланктона именно в данном водоеме. Это связано с его ролью «аккумулятора» загрязнений во взаимосвязанной системе водоемов зоопарка.

Экспериментальное изучение влияния препарата «Байкал ЭМ-1» in situ на фитопланктон прудов Ярославского зоопарка было проведено с использованием метода биологических испытаний (планируемых добавок, изолированных объемов) (Никулина, 1985). Вода из верхнего полуметрового слоя пруда № 3 разливалась в экспериментальные ёмкости (мезокосмы), в качестве которых были выбраны 5-литровые прозрачные пластиковые бутыли. Предварительно воду пропускали через планктонную сеть для удаления крупных зоопланктеров с целью нивелировать воздействия планктонных животных на фитопланктон в период проведения эксперимента. Объем экспериментальных емкостей был выбран с учетом длительности проведения опытов согласно известным рекомендациям (Никулина, 1985; Гладышев, 1999). Экспериментальные емкости экспонировались в 4-х вариантах: 1. Контроль (3 повторности) - прудовая вода без добавки препарата «Байкал ЭМ-1»; 2. Разведение 1:400 (3 повторности) - прудовая вода с - 98 - '

добавкой препарата «Байкал ЭМ-1» в разведении 1 л препарата на 400 л прудовой воды; 3. Разведение 1:4000 (3 повторности) - прудовая вода с добавкой препарата «Байкал ЭМ-1» в разведении 1 л препарата на 4000 л прудовой воды; 4. Разведение 1:40000 (3 повторности) - прудовая вода с добавкой препарата «Байкал ЭМ-1» в разведении 1 л препарата на 40000 л прудовой воды. Градиент разведений от 1:40000 до 1:400 был выбран исходя из экономической целесообразности применения препарата.

Емкости были погружены в пруд № 3 на глубину 1 -й прозрачности по диску Секки (20 см от поверхности воды) с использованием метода рандомизации и экспонировались в течение 7 суток при естественных колебаниях освещенности и температуры воды. В исходной прудовой воде, а в дальнейшем и во всех 12-ти экспериментальных емкостях, определялись: состав и биомасса доминантных видов фитопланктона, содержащих хлорофилла «а» (Хл «а») (показатель интенсивности фотосинтеза планктонного альгоценоза), концентрация растворенного кислорода, температура, электропроводность и pH воды. Для слежения за динамикой изменения показателей в мезокосмах пробы отбирались несколько раз в течение экспонирования - через трое суток и через неделю после начала эксперимента. С целью контроля за степенью сходства замкнутого сообщества природному параллельно производили отбор проб прудовой воды в районе экспонирования экспериментальных сосудов. Содержание растворенного кислорода, pH, электропроводность и температуру воды оценивали с помощью портативных приборов Наппа HI 9142 и Наппа HI 991300. Биомассу водорослей определяли счетнообъемным методом (Кузьмин, 1975), содержание Хл «а» - стандартным спектрофотометрическим методом (Сигарева, 1993). Статистическую обработку данных экспериментов проводили с использованием дисперсионного анализа, а также критериев Манна-Уитни и Даннета. Последний критерий позволяет проводить множественные сравнения выборочных средних значений изучаемого показателя в опытных вариантах относительно контроля (Гланц, 1999). Поскольку распределение количественных показателей развития фитопланктона статистически значимо отличалось от нормального, то при проведении дисперсионного анализа данные логарифмировались. Проверка нормальности распределения производилась с использованием критерия Шапиро-Уилка. В работе в качестве критического уровня значимости принято значение р = 0,05.

Результаты и обсуждение. К началу постановки эксперимента фитопланктон пруда № 3 характеризовался как достаточно обильный по численности (58,5 млн. кл./л) и биомассе (5,7 мг/л) с преобладанием типично прудовых форм: зеленых (хлорококковые и хламидомонадные) и динофитовых водорослей. Меньшей встречаемостью -99-

Вестник ТвГУ. Серия "Биология и экология". 2014. № 2 характеризовались эвгленовые и синезеленые водоросли, единично встречались диатомовые (Stephanodiscus hantzschii Grun.) и криптофитовые (Cryptomonas sp.) водоросли.

Среди зеленых водорослей наибольшая встречаемость отмечалась у следующих видов: Kirchneriella obesa (W. West) Schmidle, Chlamydomonas kvildensis Ettl, Chlamydomonas sp., Crucigenia fenestrata (Schmidle) Schmidle, Monoraphidium minutum (Nag.) Kom.-Legn., Monoraphidium contortum (Thur.) Kom.-Legn., Monoraphidium tortile (W.et G.S. West) Kom.-Legn., Chlorella sp., Tetraedron minimum (A. Br.) Hansg., Pediastrum duplex Meyen, Pediastrum tetras (Ehrenb.) Ralfs, Scenedesmus quadricauda (Turp.) Breb., Scenedesmus intermedins Chod., Scenedesmus spinosus Chod., Scenedesmus falcatus Chod., Schroederia setigera (Shroed.) Lemm., Actinastrum hantzschii Lagerg., Elakatothrix genevensis (Reverd.) Hind., Golenkinia radiata Chod. Среди динофлагеллят основную роль играл Peridinium aciculiferum Lemm. Синезеленые и эвгленовые были представлены видами Pseudanabaena limnetica (Lemm.) Кот., Anabaena viguieri Denis et Fremy, Euglena pisciformis Klebs, Euglena sp.

Как по численности, так и по биомассе абсолютными доминантами фитопланктона были виды: Kirchneriella obesa, Chlamydomonas kvildensis, Chlamydomonas sp., Peridinium aciculiferum. Позднее в процессе экспонирования экспериментальных сосудов к ним присоединились Pseudanabaena limnetica и Anabaena viguieri.

Для оценки соответствия экспериментальных мезокосмов и натурной прудовой экосистемы производили сравнение абиотических и биотических параметров в контрольных экспериментальных сосудах (без влияния препарата) и непосредственно в прудовой воде, на том участке водоема, где сосуды экспонировались. Результаты статистической обработки сведены в таблицу 1. Значительных изменений контролируемых абиотических параметров и продуктивности фитопланктона (по концентрации Хл «а») в воде контрольных сосудов по сравнению с прудовой водой отмечено не было; наблюдаемые различия оказались статистически незначимы (критерий Манна-Уитни, р>0,05) (табл. 1). Зеленые водоросли Kirchneriella obesa, Chlamydomonas kvildensis и Chlamydomonas sp. - оставались доминантами в течение всего периода проведения эксперимента, как в пруду, так и во всех экспериментальных сосудах (табл. 1). Однако произошли существенные изменения в динамике обилия динофитовых и синезеленых водорослей. Так, на третьи сутки экспонирования в контрольных мезокосмах из состава доминантов выпал вид Peridinium aciculiferum (табл. 1).

Таблица 1

Абиотические и биотические параметры мезокосмов и прудовой воды

|

Показатель |

Прудовая вода |

Контрольный вариант эксперимента |

Критерий Манна-Уитни (р-уровень значимости) |

|

рн |

7,9 ± 0,04 |

7,9 ±0,08 |

0,99 |

|

Электропровод., мкСм/см |

492 ±3,01 |

465 ± 11,20 |

0,09 |

|

Кислород, мг/л |

12,1± 0,35 |

10,9 ±0,29 |

0,06 |

|

Температура, °C |

26,6± 0,05 |

26,6 ±0,38 |

0,86 |

|

Хлорофилл "а", мкг/л |

39,1± 0,52 |

33,2 ±2,31 |

0,1 |

|

Биомасса доминантов, мг/л |

9,6 ±3,90 |

3,5 ±0,38 |

0,03 |

|

К. obesa, мг/л |

1,0 ±0,26 |

1,7 ±0,32 |

0,12 |

|

Р. aciculiferum, мг/л |

11,8 ±8,85 |

0,1 ±0,04 |

0,04 |

|

С. kvildensis, мг/л |

0,4 ±0,13 |

0,3 ±0,10 |

0,99 |

|

Chlamydomonas sp., мг/л |

0,8 ± 0,48 |

0,6 ±0,3 |

0,7 |

Примечание. В таблице приведены усреднённые значения со стандартной ошибкой абиотических и биотических показателей по всем датам отбора проб (8.07 -

15.07.2011).

При этом в сосудах начала развиваться синезеленая водоросль Anabaena viguieri, в незначительном количестве появились виды рода Euglena. Анализ пробы непосредственно из пруда показал значительное обилие Peridinium aciculiferum и единичную встречаемость клеток Anabaena viguieri. Через неделю после постановки эксперимента Anabaena viguieri и виды рода Euglena стали вегетировать и в прудовой воде, кроме того, в составе фитопланктона, как в пруду, так и в мезокосмах в качестве субдоминанта стала отмечаться синезеленая водоросль Pseudanabaena limnetica. В итоге, в основном за счет выпадения из состава фитопланктона в мезокосмах Peridinium aciculiferum, наблюдалось значимое расхождение общей биомассы доминантных видов в прудовой воде и в воде контрольных сосудов (табл. 1). Однако на концентрациях Хл «а» (табл. 1) данные различия отразились незначительно, что могло объясняться характерным для динофитовых водорослей низким внутриклеточным содержанием Хл «а» в единице биомассы. Не исключено также, что наблюдаемое различие в обилии динофлагеллят в замкнутом и природном планктоальгоценозе могло быть следствием смены водных масс в прудах. Из практики физического моделирования водных объектов хорошо известно, что полного совпадения всех компонент мезокосма и моделируемой экосистемы быть не может, к тому же в настоящее время не существует однозначных критериев для подобного сопоставления (Гладышев, 1999; Зилов, 2010). Основные причины, вызывающие различия между мезокосмом и натурной экосистемой - эффект малой глубины и эффект стенок (Никулина, 1985; Гладышев, 1999). Вследствие малой глубины происходит нарушение турбулентного

Вестник ТвГУ. Серия "Биология и экология". 2014. № 2 движения воды и наблюдается быстрое оседание планктона, а эффект стенок связан с тем, что в сосуде отношение площади дна, стенок и поверхностной пленки к объему воды во много раз выше, чем в водоеме. На этих поверхностях раздела концентрируются минеральные и органические вещества, что стимулирует процесс «обрастания» мезокосма организмами перифитона и нейстона (Гладышев, 1999). В целом, поскольку в эксперименте не ставилась задача имитирования условий конкретной прудовой экосистемы, а изучались общие закономерности действия микробиологического препарата на прудовой фитопланктон, близость большинства контролируемых параметров в замкнутой и натурной системе свидетельствует об удовлетворительном приближении мезокосма к естественным условиям водоемов.

Внесение препарата в экспериментальные сосуды в разных разведениях приводило к изменениям некоторых абиотических параметров (табл. 2). Значения водородного показателя в мезокосмах варьировали в среднем в пределах от 7,6 до 8,2 (табл. 2). Незначительное, но статистически значимое снижение значений pH в сосудах с добавлением препарата в разведении 1:400 относительно контроля отмечено через 3 суток после постановки эксперимента (критерий Даннета, р=0,0003) (табл. 2). Это могло быть связано с жизнедеятельностью молочнокислых бактерий, входящих в состав препарата. Через неделю значительных изменений активной реакции среды не отмечалось (табл. 2). Это необходимо учитывать при использовании препарата, поскольку pH является важным экологическим фактором для водных животных и растений. Более выраженный эффект действия препарат оказал на концентрации растворенного в воде кислорода и электропроводность воды (табл. 2). Как в пруду, так и во всех экспериментальных сосудах в течение опыта наблюдалось существенное перенасыщение воды кислородом (113183%). Особенно высокие значения данного показателя относительно контроля были отмечены через неделю после начала эксперимента во всех мезокосмах, в которые был внесен препарат в разведениях 1:4000 и 1:400 (критерий Даннета, р=0,002 и р=0,0008 соответственно) (табл. 2). Возрастание концентраций кислорода косвенно свидетельствовало о стимулирующем действии микробиологического препарата на фотосинтез фитопланктона. Отсутствие дефицита кислорода при добавлении микробиологического препарата в изученных дозах можно рассматривать как важный результат в плане использования препарата на водоемах, населенных рыбами и являющихся местом обитания других животных.

Статистически значимое увеличение значений электропроводности воды наблюдалось в мезокосмах с добавлением препарата в разведении 1:400 относительно контрольных сосудов через трое суток (критерий Даннета, р=0,00005) и через неделю (критерий Даннета, р=0,0001) после начала эксперимента (табл. 2). Это является косвенным показателем возрастания бактериальной деструкции органического вещества до минеральных соединений, находящихся в воде в ионной форме, при наибольших дозах препарата.

Таблица 2

Влияние добавок препарата «Байкал ЭМ-1» на гидрофизические и гидрохимические параметры прудовой воды в экспериментальных сосудах

|

Дата |

Вариант опыта |

pH |

Электропроводность, мкСм/см |

t, °C |

О2, мг/л |

|

11.07.11 |

Контроль (без добавки препарата) |

8,15±0,05 |

488±4,0 |

27,2±0,30 |

10,8±0,5 |

|

Добавка препарата в разведении 1: 40 000 |

8,04±0,01 |

486±1,5 |

27,7±0,27 |

10,9±0,2 |

|

|

Добавка препарата в разведении 1: 4000 |

8,18±0,02 |

490±5,5 |

27,5±0,07 |

11,5±0,5 |

|

|

Добавка препарата в разведении 1: 400 |

7,64±0,14 |

522±4,5 |

27,6±0,45 |

9,0±1,5 |

|

|

15.07.11 |

Контроль (без добавки препарата) |

7,84±0,03 |

443±2,5 |

26,0±0,20 |

11,0±0,7 |

|

Добавка препарата в разведении 1: 40 000 |

7,92±0,17 |

433±2,0 |

26,0±0,05 |

11,3±0,1 |

|

|

Добавка препарата в разведении 1:4000 |

7,81±0,00 |

421±2,5 |

26,1±0,05 |

14,4±0,1 |

|

|

Добавка препарата в разведении 1: 400 |

7,80±0,00 |

490±5,0 |

26,3±0,05 |

15,0±0,6 |

Примечание. В таблице приведены средние значения показателей из 3-х повторностей каждого варианта опыта ± стандартная ошибка.

Температура воды в экспериментальных сосудах в период проведения исследований характеризовалась достаточно высокими значениями, изменяясь от 26,0 до 27,7 °C (табл. 2). Разница температур воды во всех вариантах эксперимента оказалась статистически незначимой (критерий Манна-Уитни, р>0,05).

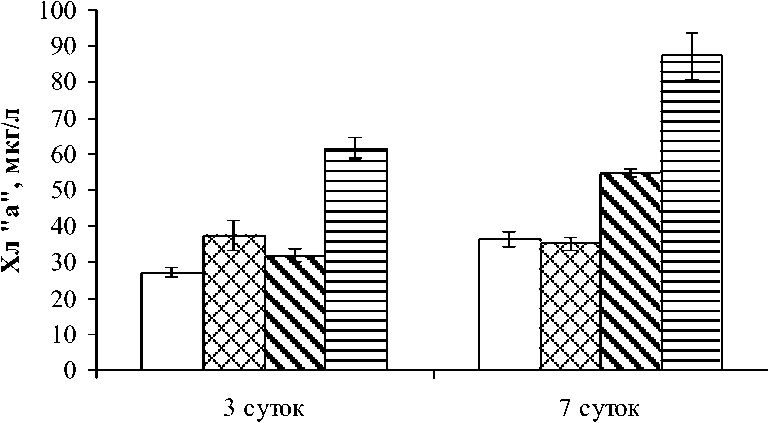

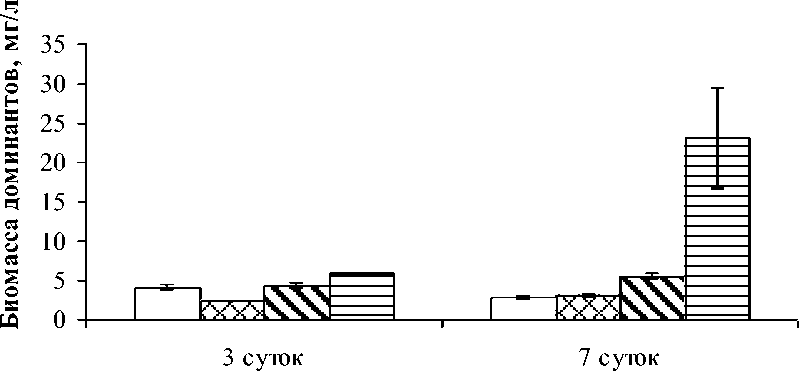

Сопряженно с абиотическими параметрами при внесении микробиологического препарата были отмечены значительные изменения количественных показателей фитопланктона. На третьи сутки экспозиции в экспериментальных емкостях с добавкой препарата

«Байкал ЭМ-1» в разведении 1:400 наблюдался значительный прирост водорослевых клеток, в основном за счет зеленых водорослей Kirchneriella obesa, Chlamydomonas kvildensis и Chlamydomonas sp. Bo всех сосудах, в которые был добавлен препарат в разведении 1:400, концентрации Хл «а» относительно контроля выросли более чем в 2 раза (рис. 1), биомасса доминантных видов увеличилась в 1,5 раза (рис. 2). Остальные наблюдаемые на графиках (рис. 1, 2) различия показателей обилия фитопланктона в сосудах с добавлением препарата в разведениях 1:40000 и 1:4000 относительно контроля оказались статистически незначимы (критерий Даннета, р>0,05). Через неделю после начала эксперимента выявленные тенденции стимулирования роста фитопланктонного сообщества ещё более усилились. В мезокосмах с добавлением препарата в разведении 1:400 относительно контроля концентрации Хл «а» были в среднем выше в 2,5 раза (рис. 1), а различие в общей биомассе в среднем выросло до 8 раз (рис. 2). Кроме того, через неделю мы наблюдали возникновение достоверного стимулирующего эффекта на развитие фитопланктона и в сосудах с добавлением препарата в разведении 1:4000 относительно контроля (рис. 1, 2), хотя он был менее выражен, чем в сосудах с добавлением препарата в разведении 1:400 (рис. 1, 2). Анализ видового состава фитопланктона выявил, что хлорококковая водоросль Kirchneriella obesa, устойчиво занимавшая доминантные позиции, как в пруду, так и в экспериментальных сосудах в течение всего опыта, дала наибольший достоверный прирост биомассы в ответ на добавку препарата «Байкал ЭМ-1» (контрольный мезокосм - 1,4 мг/л; мезокосм с добавкой препарата в разведении 1:400 -21,4 мг/л).

Взаимоотношения природных популяций микроводорослей и гетеротрофных микроорганизмов (в частности, бактерий) настолько разнообразны, что охватывают весь спектр известных в экологии биотических взаимодействий - от хищничества и аменсализма до комменсализма и протокооперации (Громов, 1976; Зенова, 1986; Cole, 1977; Fukami et al., 1997; Aota, Nakajima, 2001; Kodama et al., 2006; Grossart, Simon, 2007). Наиболее часто в литературе описываются случаи отрицательных связей между микробными сообществами и фитопланктоном, приводящие к одностороннему или взаимному подавлению их роста: эксплутационная конкуренция за элементы минерального питания, в частности, фосфор (Rhee, 1972; Danovaro, 1998), аллелопатия и аменсализм (Cole, 1977; Fukami et al., 1997), паразитизм бактерий на водорослях (Daft, Stewart, 1971; Громов, 1976), способность некоторых водорослей (жгутиковые формы) и бактерий к хищничеству (Burnham et al., 1984; Bird, Kalff, 1986). Положительные взаимодействия между микробными сообществами и фитопланктоном, по-видимому, распространены в естественных условиях в не меньшей степени (Delucca, McCracken, 1977; Зенова, 1986; Mouget et al., 1995;

Aota, Nakajima, 2001). Известно, что микроводоросли способны усиливать рост бактерий выделением экстрацеллюлярных продуктов фотосинтеза (Jones, Cannon, 1986; Aota, Nakajima, 2001). В свою очередь, бактерии могут оказывать стимулирующий эффект на рост фитопланктона посредством следующих механизмов: выделение факторов роста (Fukami et al., 1997), азотфиксация (Jones, 1982; Зенова, 1986), потребление излишков кислорода в процессе фотосинтеза (Mouget et al., 1995), минерализация органического вещества, произведенного планктонными водорослями, в результате чего образуются элементы минерального питания и СО2 (Зенова, 1986; Kodama et al., 2006).

Экспериментально установленный стимулирующий эффект препарата «Байкал ЭМ-1» на прудовой фитопланктон может быть связан со всеми выше перечисленными механизмами, кроме того, не исключена и роль самой культуральной среды, которая вносилась в составе препарата, поскольку её компоненты нам неизвестны. Микроскопирование проб воды показало, что между водорослями и другими микроорганизмами препарата отсутствовало контактное взаимодействие, что указывает на опосредованное через среду влияние сообщества микроорганизмов на фитопланктон.

Выявленный в полевом эксперименте эффект микробиологического препарата «Байкал ЭМ-1» на фитопланктон потенциально может быть использован: (1) в качестве удобрения для рыбоводных прудов и как альтернатива дорогостоящим минеральным солям; (2) как стимулирующая добавка при массовом промышленном выращивании зеленых хлорококковых водорослей; (3) в практике заводского разведения живых кормовых организмов, в частности, планктонных ракообразных; (4) для лабораторного культивирования водорослей.

Также вероятно использование препарата в подавлении «цветения» водоемов некоторыми группами водорослей. Полевые наблюдения, проведенные на прудах Ярославского зоопарка в течение летних месяцев 2009-2012 гг. (неопубликованные данные), свидетельствуют о выпадении из состава фитопланктона после добавления препарата в опытные пруды некоторых синезеленых водорослей (виды родов Oscillatoria и Aphanizomenon flos-aquae (L.) Ralfs.) Кроме того, отмечалось усиление минерализации органического вещества и увеличение прозрачности воды. Однако, несмотря на то, что наблюдения велись непосредственно за прудовыми экосистемами в природных условиях, результаты подобных исследований оказались трудно интерпретируемыми из-за влияния на фитопланктон помимо препарата «Байкал ЭМ-1» большого количества неконтролируемых факторов.

Продолжительность экспонирования мезокосмов

-

□ Контроль El 1:40000 К 1:4000 В 1:400

Рис. 1 . Изменения концентраций хлорофилла «а» в экспериментальных сосудах (контроль, разведения препарата 1:40000, 1:4000, 1:400) через трое суток и через неделю после начала эксперимента

Продолжительность экспонирования мезокосмов

-

□ Контроль 0 1:40000 □ 1:4000 В 1:400

Рис. 2 . Изменения общей биомассы доминантных видов фитопланктона в экспериментальных сосудах (контроль, разведения препарата 1:40000, 1:4000, 1:400) через трое суток и через неделю после начала эксперимента

Таким образом, необходимы дальнейшие исследования по выявлению конкретных механизмов влияния препарата «Байкал ЭМ-1» на разные группы водорослей, по определению наиболее оптимальных доз препарата, не ухудшающих качество воды, по оценке путей

- 106- практического применения. Наиболее оптимальным методом решения данных задач является постановка полевых факторных экспериментов непосредственно с целыми прудовыми экосистемами путем создания серии контрольных и опытных отгороженных участков.

Заключение. Использованные в исследовании мезокосмы, условия в которых приближены к естественным, удовлетворительно имитируют по ряду параметров натурную экосистему пруда в течение недели. Внесение микробиологического препарата «Байкал ЭМ-1» в экспериментальные сосуды с естественным прудовым фитопланктоном в дозах от 1:40000 до 1:400 не приводит к негативным изменениям контролируемых абиотических показателей. При всех изученных в полевом эксперименте разведениях препарата электропроводность воды увеличивается незначительно, активная реакция среды находится близко к точке нейтральности, а в сосудах наблюдалется перенасыщение воды растворенным кислородом. Добавка препарата “Байкал ЭМ-1” в разведении 1:400 к прудовой воде приводит как на третьи, так и на седьмые сутки экспозиции к значительному приросту биомассы доминантных видов фитопланктона, а также к росту концентраций Хл “а” относительно контрольного варианта опыта. Увеличение показателей обилия фитопланктона при внесении препарата в разведении 1:4000 было зафиксировано только на седьмые сутки. Самая низкая доза препарата (1:40000) не оказывает влияния на фитопланктонное сообщество. Стимулирование роста фитопланктона может быть связано с деятельностью азотфиксирующих бактерий, с выделение факторов роста гетеротрофными микроорганизмами препарата, с возможным увеличением скорости оборачиваемости биогенных элементов при возрастании бактериальной деструкции органического вещества; не исключена роль питательной среды самого препарата. Выявленный эффект микробиологического препарата «Байкал ЭМ-1» на фитопланктон наиболее полно в перспективе может быть использован в аквакультуре. С учетом того, что эксперимент проведен на конкретном пруду с определенным составом водорослевого сообщества, критическими параметрами могут быть индивидуальный подбор дозы препарата и состав фитопланктона.

EXPERIMENTAL STUDY OF THE EFFECT

OF MICROBIOLOGICAL PREPARATION «BAIKAL ЕМ-1» ON THE POND PHYTOPLANKTON

S.I. Sidelev1, O.V. Babanazarova1, T.K. Baratashvili2, O.V. Martyanov1

Вестник ТвГУ. Серия "Биология и экология". 2014. № 2

Об авторах:

Сидел ев С.И. Экспериментальное изучение влияния добавок микробиологического препарата «Байкал ЭМ-1» на прудовой фитопланктон / С.И. Сиделев, О.В. Бабаназарова, Т.К. Бараташвили, О.В. Мартьянов // Вести. ТвГУ. Сер. Биология и экология. 2014.№ 2. С. 96-110.

Список литературы Экспериментальное изучение влияния добавок микробиологического препарата «Байкал ЭМ-1» на прудовой фитопланктон

- Винберг Г.Г., Ляхнович В.П. 1965. Удобрение прудов. М.: Легкая промышленность. 271 с.

- Гладышев М.И. 1999. Основы экологической биофизики водных экосистем. Новосибирск: Наука. 113 с.

- Гланц С. 1999. Медико-биологическая статистика. М.: Практика. 459 с.

- Зенова Г.М. 1986. Роль метаболитов во взаимодействиях микроорганизмов в ассоциациях природных экосистем//Экологическая роль микробных метаболитов. М.: Изд-во Моск. ун-та. С. 166-177.

- Зилов Е.А. 2010. Анализ и прогноз изменений водных экосистем на основе модельных экспериментов. Иркутск: Изд-во Иркут. гос. ун-та. 231 с.

- Каленюк И.В. 2000. Влияние препаратов Тамир и Байкал ЭМ 1 на очистку сточных вод//Эффективные микроорганизмы. Реальность и перспективы. Воронеж: Арго. С. 63-65.

- Константинов А.С. 1986. Общая гидробиология. М.: Высшая школа. 472 с.

- Крымова Е.А. 2010. Оценка влияния биологического препарата Байкал ЭМ 1 на ростовые показатели озимых зерновых культур//Проблемы агрохимии и экологии. № 2. С. 50-54.

- Кузьмин Г.В. 1975. Фитопланктон. Видовой состав и обилие//Методика изучения биогеоценозов внутренних водоёмов. М.: Наука. С. 73-87.

- Левич А.П. 1995. Экологические подходы к регулированию типов цветения эвтрофных водоемов//Доклады Академии Наук. Т. 341. № 1. С. 130.

- Левич А.П., Булгаков Н.Г., Никонова Р.С. 1996. Рациональное удобрение рыбоводных прудов с разновидовой посадкой//Известия РАН. Серия биологическая. № 1. С. 121.

- Никулина В.Н. 1985. Методы биологических испытаний в гидробиологических исследованиях//Экология. № 3. С. 55-63.

- Сазонова И.А., Иванов А.Б., Блинов В.А. 2008. Элиминация ионов железа (III) из сточных вод иммобилизованными микроорганизмами//Вестник Саратовского государственного аграрного университета им. Н.И. Вавилова. № 6. С. 34-36.

- Сигарева Л.Е. 1993. Спектрофотометрический метод определения пигментов фитопланктона в смешанном экстракте//Методические вопросы изучения первичной продукции планктона внутренних водоёмов. СПб.: Гидрометеоиздат. C. 75-85.

- Цыренова Д.Д., Бархутова Д.Д., Гаранкина В.П., Намсараев Б.Б. 2012. Микробиологическая оценка качества воды озера Котокельское и способ его очистки//Бюллетень ВСЦН СО РАМН. Т. 87. № 5. С. 335-339.

- Allahverdiyev S., Atilla A., Ismail B.S., Sahmurova A. 2011. Response of photosystem II and photosynthetic pigments to salt and Baikal EM1 in tree seedlings//African Journal of Biotechnology. Vol. 10. № 4. Р. 535-538.

- Aota Y., Nakajima H. 2001. Mutualistic relationships between phytoplankton and bacteria caused by carbon excretion from phytoplankton//Ecological Research. V. 16. № 2. P. 289-299.

- Bird D.F., Kalff J. 1986. Bacterial grazing by planktonic lake algae//Science. V. 231. № 4737. P. 493-495.

- Burnham J.C., Collart S.A., Daft M.J. 1984. Myxococcal predation of the cyanobacterium Phormidium luridum in aqueous environments//Archives of Microbiology. V. 137. № 3. P. 220-225.

- Cole J.J. 1977. Interactions between bacteria and algae in aquatic ecosystems//Annual Review of Ecology and Systematics. V. 13. P. 291-314.

- Daft M.J., Stewart W.D.P. 1971. Bacterial pathogens of freshwater blue-green algae//New Phytologist. V. 70. № 5. P. 819-829.

- Danovaro R. 1998. Do bacteria compete with phytoplankton for inorganic nutrients? Possible ecological implications//Chemistry and Ecology. V. 14. № 2. P. 83-96.

- Delucca R., McCracken M.D. 1977. Observations on interactions between naturally-collected bacteria and several species of algae//Hydrobiologia. V. 55. P. 71-75.

- Fukami K., Nishijima T., Ishida Y. 1997. Stimulative and inhibitory effects of bacteria on the growth of microalgae//Hydrobiologia. V. 358. P. 185-191.

- Grossart H-P., Simon M. 2007. Interactions of planktonic algae and bacteria: effects on algal growth and organic matter dynamics//Aquatic Microbial Ecology. V. 47. P. 163-176.

- Jones A.K. 1982. The interaction of algae and bacteria//Microbial Interactions and Communities. London: Academic Press. P. 189-247.

- Jones A.K., Cannon R.C. 1986. The release of microalgal photosynthate and associated bacterial uptake and heterotrophic growth//British Phycological Journal. V. 21. P. 341-358.

- Kodama M., Doucette G.J., Green D.H. 2006. Relationships between bacteria and harmful algae//Ecology of harmful algae. Berlin: Springer. P. 243-255.

- Mouget J-L., Dakhama A., Lavoie M.C., Noüe J. 1995. Algal growth enhancement by bacteria: Is consumption of photosynthetic oxygen involved?//FEMS Microbiology Ecology. V. 18. P. 35-43.

- Rhee G.Y. 1972. Competition between an algae and an aquatic bacterium for phosphate//Limnology and Oceanography. V. 17. № 4. P. 505-514.

- Громов Б.В. 1976. Микроорганизмы -паразиты водорослей. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та. 160 с.