Экспериментальное моделирование осциллирующего режима трёхфазной фильтрации

Автор: Завьялов И.Н., Плавник Р.А., Пляшков Е.В.

Журнал: Труды Московского физико-технического института @trudy-mipt

Рубрика: Механика

Статья в выпуске: 3 (39) т.10, 2018 года.

Бесплатный доступ

Проводится лабораторное исследование фильтрации жидкости с учетом химической реакции с выделением газовой фазы. Известно, что данный процесс может быть неста- бильным, при котором выделение газа происходит волнами. В работе изучаются данные волны, названные авторами «вторичными волнами окисления». Исследования прово- дились в плоской ячейке из поликарбоната, заполненной модельной пористой средой- смесью из стеклобисера и пищевой соды. В качестве высоковязкой фракции исполь- зовалось минеральное масло, а вытесняющей фракции - раствор лимонной кислоты. В ходе экспериментов было выяснено, что амплитуда вторичных волн прямо пропорци- ональна перепаду давления, деленного на длину ячейки, а частота от него не зависит.

Кислотная обработка пласта, пористая среда, реактивное заме- щение, автоколебательный режим

Короткий адрес: https://sciup.org/142220445

IDR: 142220445 | УДК: 532.546.6

Текст научной статьи Экспериментальное моделирование осциллирующего режима трёхфазной фильтрации

В настоящее время имеются крупные запасы углеводородов, извлечение которых требует применения нетрадиционных способов добычи. Одним из них является метод кислотной обработки пласта. Он заключается в закачке в пласт растворов кислот, растворяющих часть скелета, и создающих высокопроницаемые каналы. Однако процесс движения многокомпонентных многофазных флюидов может быть связан с развитием различных неустойчивых явлений. Влияние таких неустойчивостей на. параметры течения представляет высокий интерес, поэтому актуально изучение такого рода, процессов как с экспериментальной, так и с теоретической точек зрения [1-5].

В ходе лабораторного эксперимента при изучении воздействия кислот на химически активный скелет наблюдался автоколебательный режим течения реакции, при котором скорость фильтрации и поровое давление менялись квазипериодически. Выделение газовой фазы в процессе реакции происходит волнами, названными «вторичными волнами окисления» [6-8].

Целью данной работы является продолжение изучения «вторичных волн окисления», а именно лабораторного исследования зависимости их частоты и амплитуды от перепада давления, вызывающего фильтрацию.

2. Экспериментальная установка

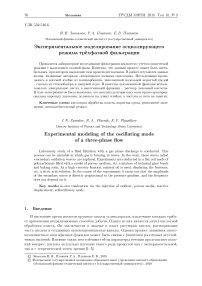

В лабораторном эксперименте идет поиск параметров, оказывающих влияние на период и амплитуду «вторичных волн окисления», возникающих в процессе многофазной фильтрации с выделением газовой фазы. Газовая фаза появляется в результате химической реакции окисления между вытесняющим раствором окислителя и скелетом, содержащим восстановитель. Изучается фильтрация в модельной пористой среде с модельными компонентами.

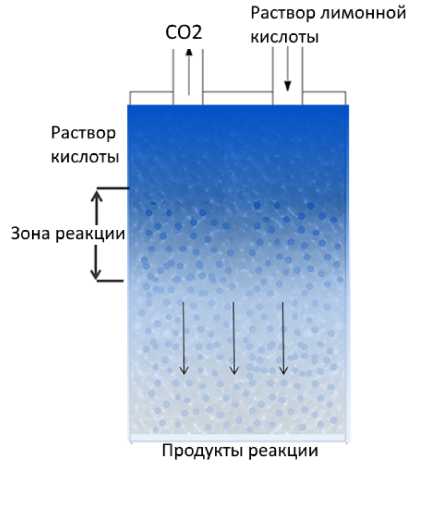

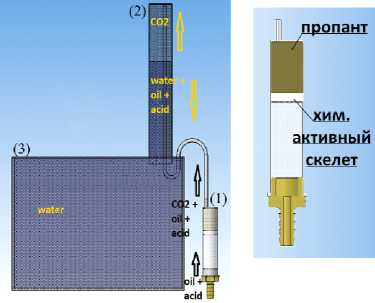

На рис. 1 представлена схема экспериментальной установки, на рис. 2 - её внешний вид. Фильтрация происходит в плоской вертикальной ячейке, образованной двумя прозрачными пластинами из поликарбоната. Внешние размеры ячейки 350 х 200 х 45 мм, размеры пространства между пластинами - 350 х 160 х 15 мм. В верхней части ячейки установлены выходы для двух трубок, одна из которых используется для закачки раствора окислителя, а вторая - для поддержания постоянного давления путем отвода избытка раствора окислителя и вазелинового масла. Закачка производится с помощью перистальтического насоса LOIPLS-301 с расходом 70 мл/мин (скорость вращения 40 об/мин). Верх ячейки закрыт крышкой. Дно ячейки закрыто сеткой, пропускающей вазелиновое масло и раствор окислителя, но не позволяющей пористой среде выпадать из ячейки.

На одной из пластин, между входной и выходной границами области фильтрации, вертикально посередине пластины расположены 15 выходов к датчикам давления (Honeywell 24PC15SMT) на расстоянии 20 мм друг от друга. Во избежание попадания продуктов фильтрации на датчики они соединены с выходами через трубки. Схема измерения давления в системе состоит из 15 датчиков, соединенных с аналого-цифровым преобразователем.

В экспериментальной работе в качестве модели химически активного скелета используется технический стеклобисер размерами 300-400 мкм, равномерно смешанный с пищевой содой в соотношении 10:1. В качестве высоковязкого флюида используется вазелиновое масло. Для моделирования химической реакции с выделением газовой фазы в среду закачивается раствор лимонной кислоты массовой концентрации 25%. Коэффициенты преломления стеклобисера и масла достаточно близки друг к другу, что позволяет наблюдать процесс фильтрации непосредственно. В раствор добавлены чернила для лучшей видимости границы между областью, куда раствор ещё не успел дойти, и областью, занятой им. В процессе эксперимента снимались показания с датчиков давления, производилась фото-и видеосъемка с помощью камеры.

3. Ход эксперимента

В ячейку засыпается смесь стеклобисера и пищевой соды. Затем с помощью насоса в ячейку через одну из трубок закачивается вазелиновое масло. После того как вся смесь насыщена маслом, закачка масла прекращается и начинается закачка раствора кислоты.

Здесь следует сказать об одной особенности эксперимента. Пористая среда заполняет не всё пространство ячейки, вверху присутствует пустая область, которая необходима для того чтобы закачиваемые в ячейку жидкости распределялись по верхней границе пористой среды более равномерно. После насыщения маслом верхняя часть ячейки становится занятой маслом, раствор кислоты тяжелее масла и при закачке растекается по границе пористой среды. Однако при первом же контакте кислоты и пористой среды появляются пузыри газа, они не фильтруются внутрь среды, а всплывают вверх. Более того, давление внутри пузырей привязано к скорости появления продуктов реакции и соизмеримо с давлением, при котором осуществляется закачка раствора кислоты. В результате давление на входной границе пористой среды начинает определяться не скоростью закачки раствора, а химическими реакциями на границе (которые протекают нестационарно), что усложняет интерпретацию результатов.

Рис. 1. Схема экспериментальной установки

Рис. 2. Общий вид экспериментальной установки

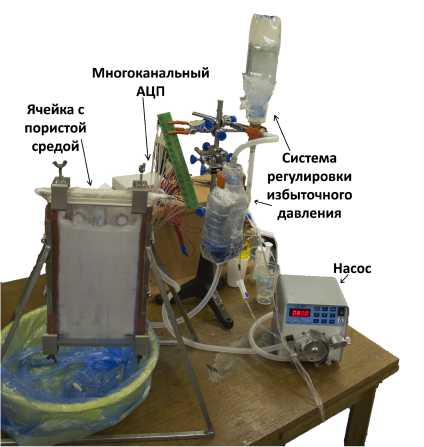

При этом существенно возрастает давление в закачиваемой жидкости в верхней области ячейки. Для того чтобы поддерживать давление закачки постоянным, была сконструирована система, представленная на рис. 3. Смесь из раствора кислоты, масла и газа стравливается из экспериментальной ячейки через трубку сверху ячейки и подается в первую емкость. В первой емкости масло и газовая фаза всплывают и подаются во вторую емкость, а раствор кислоты скапливается внизу. Во второй емкости газ накапливается в верхней части, а из нижней части через тонкие медицинские иглы масло вытекает в атмосферу. Изменение расхода масла через иглы определяется разностью давлений между ячейкой и атмосферой. В ходе эксперимента небольшие скачки давления нивелируются изменением расхода, а большие скачки существенно сглаживаются по сравнению со случаем, когда система поддержания постоянного давления отключена. На рис. 7 изображены показания с датчиков давления в процессе закачки кислоты без использования системы регуляции давления, на рис. 8 - с применением системы. Как видно из графиков, давление в течение эксперимента без применения системы имеет большие скачки, что затрудняет интерпретацию данных, в то время как с применением системы давление существенно выравнивается, хотя колебания, соответствующие вторичным волнам, присутствуют на обоих графиках.

КИСЛОТА + МАСЛО + ГАЗ

Рис. 3. Схема системы поддержания постоянного давления

4. Предварительные эксперименты с реагирующей смесью

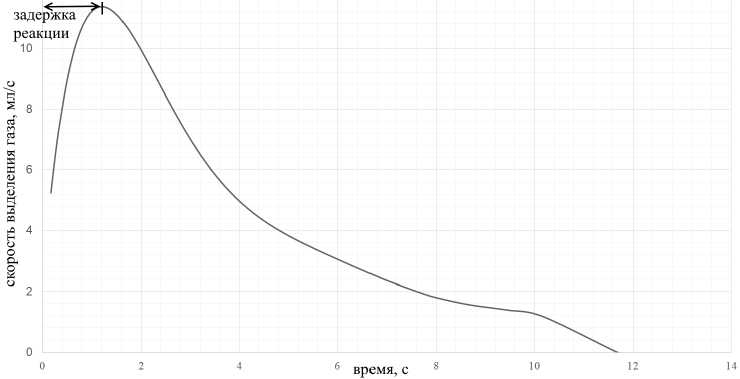

Для изучения скорости реакции между раствором лимонной кислоты и пищевой соды внутри порового пространства стеклобисера были проведены предварительные эксперименты.

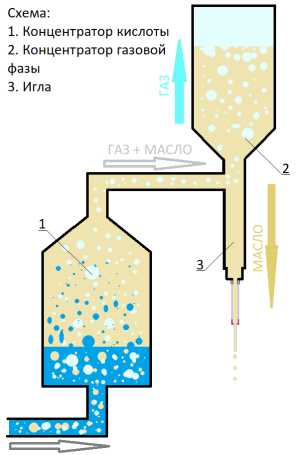

Схема экспериментальной установки изображена на рис. 4. Шприц (1) имеет вход, на который по трубке подается масло и раствор кислоты, и выход, из которого выходят продукты реакции (газ, соль) и непрореагировавшие компоненты. В шприце содержатся смесь стеклобисера и пищевой соды, смешанные в том же соотношении, что и в основном эксперименте, и пропант, необходимый для выравнивания потока кислоты, идущего за реагирующим слоем.

Моментом начала реакции считается момент контакта раствора кислоты с пористой средой. Образующийся в ходе реакции газ по трубке идет в сосуд (2), предварительно наполненный водой. Раствор кислоты подается с постоянной скоростью и прокачивается через реагирующий промежуток за доли секунды. Таким образом, реакция идет при постоянном избытке раствора кислоты.

В ходе эксперимента измерялось общее количество выделившихся газообразных продуктов реакции. По общему выделению определялась скорость реакции. На рис. 5 изображена средняя скорость выделения продуктов реакции для серии экспериментов. Оказалось, что скорость реакции выделения газовой фазы имеет характерный пик и идет с некоторой задержкой, равной примерно одной секунде. Природа появляющейся задержки реакции остается не до конца понятной, ее изучение не входит в круг интересов исследования, но согласно численному исследованию вторичных волн в работе [7], именно наличие задержки реакции приводит к появлению «вторичных волн окисления».

Рис. 4. Схема экспериментальной установки по изучению задержки реакции

Рис. 5. Зависимость скорости реакции от времени

5. Результаты эксперимента

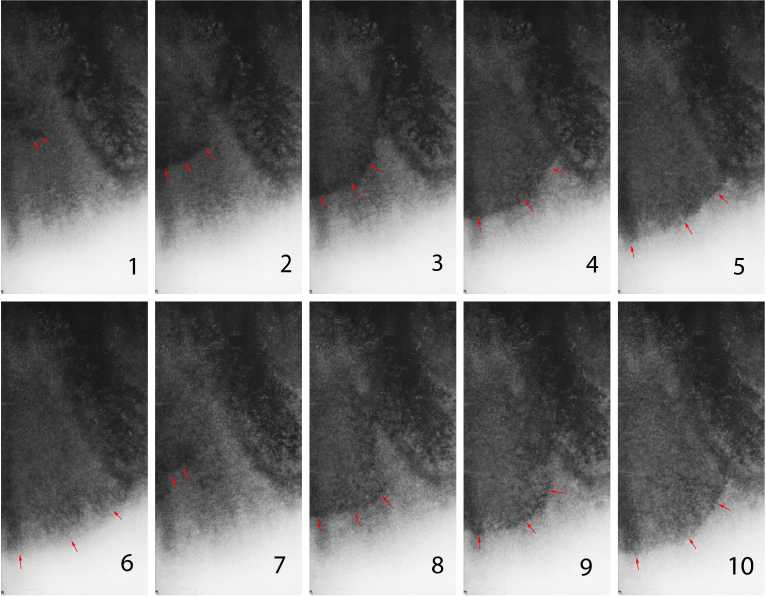

При проведении эксперимента наблюдалась следующая картина фильтрации, представленная на рис. 6. На каждом кадре в области, где химическая реакция уже была, и часть реагентов уже прореагировала, видна контрастная граница (указана стрелками), которая движется в направлении фильтрации - «вторичная волна окисления». Эти волны обладали устойчивым фронтом и шли через примерно одинаковые промежутки времени. Фронт «вторичной волны окисления» двигался существенно быстрее характерной скорости фильтрации. Наличие тёмной контрастной границы фронта окисления можно объяснить следующим образом: из-за локального возрастания давления фильтрация в области реакции на время останавливается, что приводит к скапливанию жидкости с растворёнными чернилами. Далее эти компоненты начинают резко проходить сквозь ячейку, что визуально наблюдается в виде контрастной границы на фоне более светлой пористой среды.

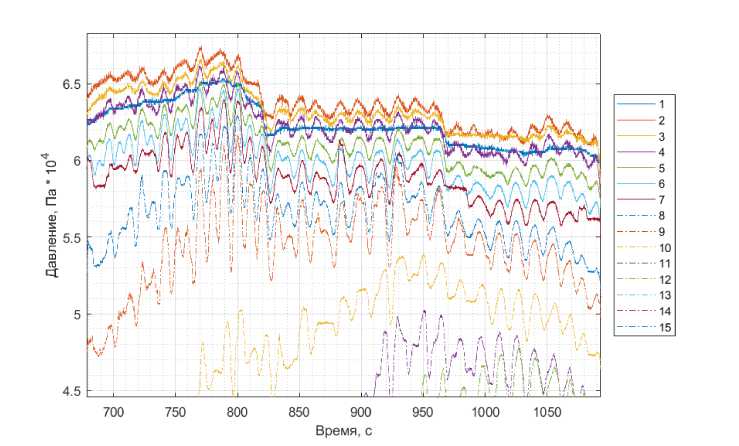

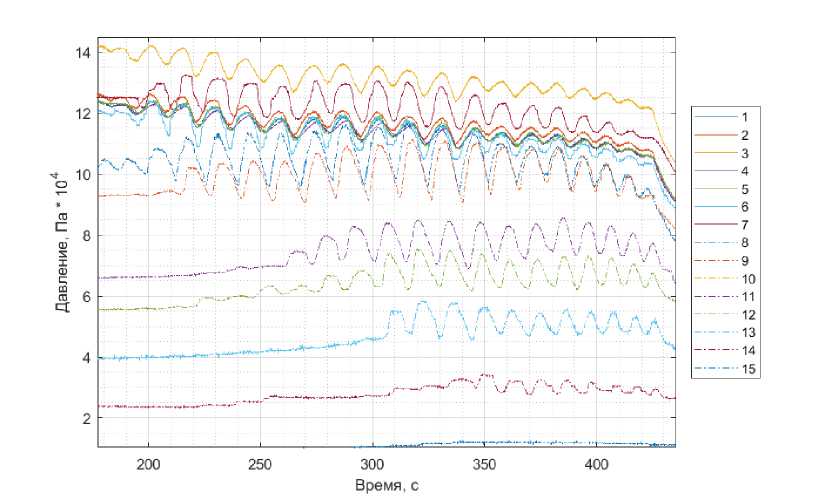

В процессе всего эксперимента производилась запись показаний с датчиков давления. На рис. 8 представлены показания датчиков давления, подтверждающие наличие периодического процесса. Колебания давления, отмеченные на рисунке как «вторичные волны окисления», возникали одновременно с визуальным наблюдением «вторичных волн окисления». Запись начата через 200 с после начала закачки кислоты. Из графиков видно, что характерные колебания давления наблюдаются только в середине ячейки, в то время как давление в начале и конце ячейки колеблется с меньшей амплитудой в течение всего эксперимента. Также заметно, что при прохождении «вторичной волны окисления» давление в верхней части ячейки практически не меняется.

Рис. 6. Распространение «вторичных волн окисления». Кадры следуют друг за другом, временной сдвиг между сериями кадров одна секунда. Снимок 1 сделан на 200-й секунде с начала закачки раствора в ячеку. Раствор лимонной кислоты - чёрный, так как подкрашен чернилами. Светлосерые зоны отвечают областям, где пористая среда насыщена только вазелиновым маслом. Зоны оттенков чёрного - зоны пористой среды, через которую происходит фильтрация раствора кислоты

Рис. 7. Показания датчиков давления без системы поддержания давления. Запись начата с начала закачки кислоты в ячейку. Колебания на первом датчике отсутствуют, так как во время эксперимента он оказался расположен выше уровня жидкости в верхней части ячейки

Рис. 8. Показания датчиков давления в процессе эксперимента. Датчик 1 находится в верхней части ячейки, далее расположены по вертикали вниз вдоль ячейки

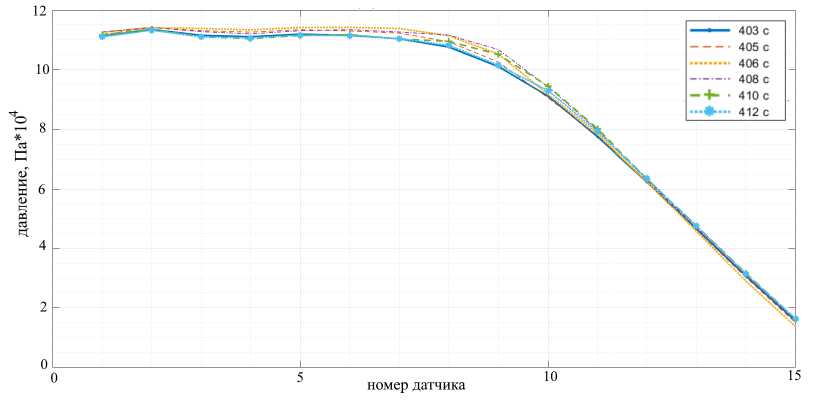

Рис. 9. Изменение профиля давления в течение прохождения одной «волны окисления». 1-й датчик располагается в самом верху ячейки

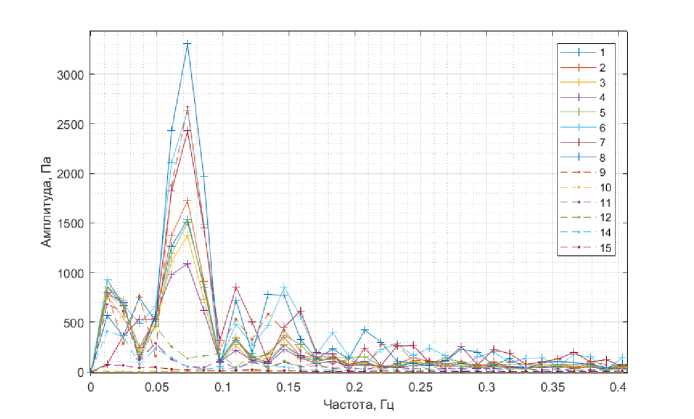

Рис. 10. Спектр колебаний давления в эксперименте е боо а = 0,0935yrad(p) + 1056,2 ..........

I" 500 .....-••■"

........... С 400 ....-••

300 --•--

200 ....-•••■"

100 0 -10000 -9000 -8000 -7000 -6000 -5000 -4000 -3000

grad(p), Па/см

а)

б)

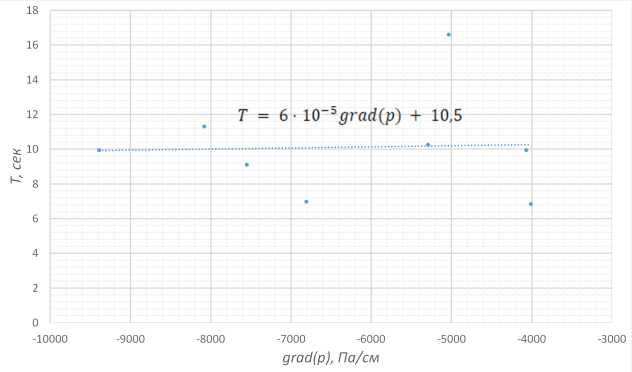

Рис. 11. Зависимость амплитуды и периода «вторичных волн окисления» от перепада давления, делённого на длину ячейки

На рис. 9 представлены профили давления в различные моменты времени в пределах характерного периода «волны окисления». Профили считались по эксперименту из рис. 8. Видно, что в пространстве, где проходит вторичная волна окисления, происходит излом профиля давления, что позволяет говорить, что именно в этом районе проходит условное разделение областей фильтрации на ту, где реакция уже прошла, и ту, где реакция еще не началась. Предполагается, что вторичные волны окисления возникают на границе между зоной востановителя и зоной окислителя.

Спектр колебаний давления для всего эксперимента изображен на рис. 10. У спектра имеется выраженный максимум, соответствующий примерно десяти секундам. В эксперименте перистальтический насос накачивает продукты с частотой 0,6 Гц, значит, имеющийся максимум не связан с работой насоса.

На рис. 11 представлены зависимости амплитуды и периода колебаний «вторичных волн» от перепада давления в ячейке, деленного на её длину, для серии экспериментов. Заметно, что амплитуда растет с уменьшением перепада давления, а период колебаний от него практически не зависит.

Представляется интересным результат, связанный с ростом амплитуды при падении перепада давления и самого давления в ячейке. Данный факт может быть качественно объяснен следующим образом. Химическая реакция локально повышает давление, при этом выделение продуктов ограничено внешним давлением среды. То есть низкое внешнее дав- ление позволяет идти реакции между содой и лимонной кислотой более бурно, из-за чего увеличивается амплитуда колебаний.

6. Заключение

На основании результатов лабораторного моделирования процессов многофазной фильтрации при закачке кислоты в пористого среду с химически активным скелетом был сделан ряд выводов:

-

• «Вторичные волны окисления» имеют квазистационарный период, не изменяющийся во времени.

-

• «Вторичные волны окисления» имеют максимальную амплитуду внутри ячейки и причина их возникновения не связана с граничными условиями.

-

• Период вторичных волн не зависит или слабо зависит от перепада давления в ячейке, делённого на её длину.

-

• Амплитуда изменения давления увеличивается с уменьшением перепада давления в ячейке, делённого на её длину.

По результатам лабораторной работы и численного моделирования [7], можно говорить о некоторых свойствах «вторичных волн окисления», но всё же остаётся неизученным вопрос об условиях, приводящих к возникновению этих волн. Авторы работы планируют продолжить поиск причин появления «вторичных волн».

Список литературы Экспериментальное моделирование осциллирующего режима трёхфазной фильтрации

- Akhatov I.S., Kovaleva L.A., Valiullin R.A. . Experimental and Mathematical Workflow in Modeling in-situ Combustion Processes for Unconventional Resources Recovery//IOR 2013-17th European Symposium on Improved Oil Recovery. 2013.

- Chen B., Castanier L.M., Kovscek A.R. Consistency measures for isoconversional interpretation of in-situ combustion reaction kinetics//Energy & Fuels. 2014. V. 28, N 2. P. 868-876.

- Ijioma E.R., Muntean A., Ogawa T. Effect of material anisotropy on the fingering instability in reverse smoldering combustion//International Journal of Heat and Mass Transfer. 2015. V. 81. P. 924-938.

- Kovscek A., Castanier L.M., Gerritsen M. Improved predictability of in-situ-combustion enhanced oil recovery//SPE Reservoir Evaluation & Engineering. 2013. V. 16, N 02. P. 172-182.

- Quah F.W., Qi Y., Nagatsu Y. Experimental study on effects of effective interfacial tension on miscible viscous fingering//APS Meeting Abstracts. 2014.

- Haudin F., Riolfo L.A., Knaepen B., Homsy G.M., De Wit A. Experimental study of a buoyancy-driven instability of a miscible horizontal displacement in a Hele-Shaw cell//Physics of fluids. 2014. V. 26, N 4. P. 044102.

- Konyukhov A.V., Zavialov I.N. Numerical investigation of oscillatory multiphase flow in porous medium with chemically active skeleton//Journal of Physics: Conference Series. IOP Publishing, 2016. V. 774, N 1. P. 012059.

- Zavialov I. . Laboratory modeling of flow with gas-producing reaction in porous media//Journal of Porous Media. 2018. V. 21. N 10.