Экспериментальное моделирование процесса взаимодействия гидротермальных флюидов с юрскими отложениями Западно-Сибирского бассейна (система Н2О-СО2)

Автор: Зубков М.Ю.

Журнал: Геология нефти и газа.

Рубрика: Дискуссии

Статья в выпуске: 5, 2020 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрены результаты гидротермального моделирования формирования эпигенетических минеральных ассоциаций и вторичных коллекторов в различных типах осадочных пород юрского возраста Западной Сибири в системе Н2О-СО2. Эксперименты проводились при температуре от 235 до 400 °С, давлении 70 МПа и мольной доле СО2, изменявшейся от 0 до 0,5. Продолжительность экспериментов составляла от 5 до 19 сут. В большинстве экспериментов в качестве буфера добавлялась шихта пирита. Установлено, что в экспериментах в системе Н2О-СО2 наблюдалось интенсивное образование битумов и летучих компонентов из органического вещества, присутствовавшего в исходных образцах. Процесс генерации битумов и летучих компонентов сопровождался флюидоразрывом пород и образованием вторичной пористости. В этих условиях неустойчивыми оказались карбонаты, кислые плагиоклазы, реже каолинит. Напротив, отмечалось образование гидротермального железистого хлорита. Растворение неустойчивых минеральных фаз гидротермальным флюидом, как и образование нафтидов из растительного детрита, привело к появлению дополнительной вторичной пористости. При этом происходит окремнение поверхности образцов. По мере увеличения концентрации СО2 отмечается увеличение стабильности каолинита и сидерита. С ростом температуры гидротермальных флюидов начинают активно проявляться окислительные свойства СО2. Вследствие этого наблюдается образование шеелита, бунзенита, куприта и тенорита с участием элементов, входящих в состав автоклава, а также оксида углерода. Присутствие пиритной шихты стимулирует образование гидротермального железистого хлорита. Одновременно отмечается формирование пирротина, миллерита и халькозина. Показано, что в составе газовой фазы в автоклавах после завершения экспериментов с гидротермальной обработкой, помимо метана, в заметно большем количестве присутствуют более тяжелые углеводороды. Обосновывается участие тектоногидротермальных процессов в формировании углеводородных залежей в мезозойском комплексе Западной Сибири на примере юрских отложений

Юрские отложения, гидротермальные флюиды, система н2о-со2, битумы, флюидоразрыв, вторичные коллекторы

Короткий адрес: https://sciup.org/14128823

IDR: 14128823 | УДК: 553.98, | DOI: 10.31087/0016-7894-2020-5-95-112

Текст научной статьи Экспериментальное моделирование процесса взаимодействия гидротермальных флюидов с юрскими отложениями Западно-Сибирского бассейна (система Н2О-СО2)

Тесная связь гидротермальных процессов с нефтегазоносностью различных отложений замечена достаточно давно [1–11]. Однако в публикациях описываются лишь сами факты присутствия нафтидов в участках, подвергавшихся воздействию гидротермальных флюидов, и в ряде случаев минеральные ассоциации, характерные для таких нафтидоминераль-ных парагенезисов [2–9, 11,12].

Экспериментальному моделированию процессов взаимодействия гидротермальных флюидов с различными типами терригенных пород посвящены единичные публикации [11, 12]. Это объясняется главным образом тем, что проведение гидротермального моделирования требует, во-первых, наличия достаточно сложного и дорогого оборудования, а во-вторых, квалифицированного персонала, способного осуществлять такие эксперименты. Кроме того, описываемые факты связи гидротермальных процессов с нафтидогенезом большинство геологов-нефтяников считает своего рода экзотикой, не имеющей широкого распространения в природе.

В настоящее время среди нефтяников-геохимиков широко используется так называемое бассейновое моделирование, с помощью которого специалисты пытаются воссоздать процесс генерации нафтидов и их фазовое состояние. В этом способе моделирования большое внимание уделяется истории термического развития того или иного осадочного бассейна на протяжении многих десятков и сотен миллионов лет, но при этом совершенно не учитывается возможность участия тектоногидротермальных процессов в генерации нафтидов и формировании вторичных коллекторов.

Поэтому цель настоящей статьи — показать роль гидротермальных флюидов, во-первых, при формировании вторичной пористости в исходных осадочных отложениях различного состава и, во-вторых, в самом процессе генерации нафтидов. Для этого проведено несколько серий экспериментов с гидротермальными растворами при различной температуре, составе и продолжительности исследования.

Поскольку по результатам исследований вулканологов в составе гидротермальных флюидов следующими по содержанию после воды являются углекислый газ и угольная кислота, образующаяся при растворении CO 2 в воде [8–10, 13–15], то основной объем опытов был выполнен с гидротермальными растворами с различной концентрацией СО 2 . По данным тех же исследователей, гидротермальные флюиды ха-

рактеризуются очень низкой минерализацией [8–10, 13–15], являясь по сути почти дистиллятами, поэтому подавляющее число экспериментов проводилось с дистиллированной водой без добавления солей.

Температурный интервал, в котором проводились исследования, был выбран в соответствии с результатами определения температур гомогенизации газово-жидких включений в кристаллах кварца, отобранных автором статьи из верхнеюрских отложений (пласт КС 1 ) и исследованных специалистами ЗапСиб-НИГНИ [16].

Эксперименты проводились в Институте геологии и минералогии СО РАН им. В.С. Соболева под руководством Г.Ю. Шведенкова [11, 12].

Аппаратура и методики

Эксперименты проводились в реакторах (автоклавах) объемом около 10 см 3 , изготовленных из нержавеющей стали, давление в которых задавалось по коэффициенту заполнения, исходя из объема, для чего, в свою очередь, использовались данные о фазовых равновесиях в системе вода – диоксид углерода и соотношении между давлением, объемом и температурой в этой системе [17].

Образцы для экспериментов готовились следующим образом. С помощью алмазной пилы вырезались прямоугольные столбики сечением около 1 см 2 и длиной примерно 2–3 см. После этого изготовленные образцы помещались в реактор, заливались дистиллированной водой с добавлением необходимого количества углекислоты и выдерживались при требуемых температурах и давлениях. В большинстве экспериментов в качестве буфера (для поддержания значения Еh около нейтрального) применялась пиритовая шихта.

Поскольку образцы отбирались за пределами УВ-залежей и их поровое пространство было заполнено водой, то их предварительно не экстрагировали.

После проведения экспериментов образцы изучали под бинокулярным микроскопом, а затем исследовали с использованием рентгеноструктурного анализа (РСА) и выполняли съемку под растровым электронным микроскопом (РЭМ). Последнюю процедуру проводили, чтобы определить изменения структуры порового пространства после гидротермальной обработки.

Изменения минерального состава фиксировались главным образом на поверхности образца, так как система была закрытой. По мере проведения

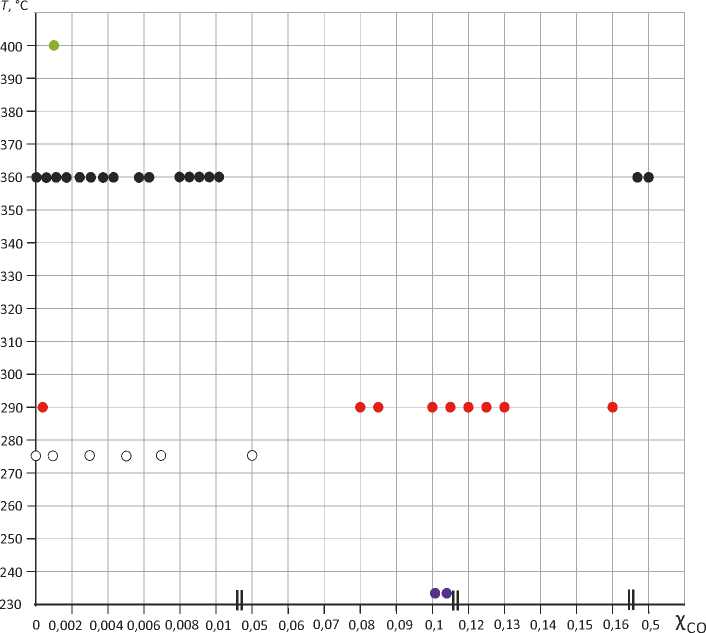

Рис. 1. Диаграмма температура – мольная доля СО2 с нанесенными на ней фигуративными точками, соответствующими условиям проведения экспериментов с гидротермальной обработкой в системе Н2О–СО2

Fig. 1. Temperature/СО2 mole fraction diagram with imaging points shown that correspond to the conditions of hydrothermal experiments in Н2О–СО2 system

Серии ( 1 – 5 ): 1 — 1-я, 2 — 2-я, 3 — 3-я, 4 — 4-я, 5 — 5-я

Series ( 1 – 5 ): 1 — 1st, 2 — 2nd, 3 — 3rd, 4 — 4th, 5 — 5th

эксперимента гидротермальный флюид насыщался растворимыми компонентами, дальнейшие изменения его минерального состава вглубь образца прекращались. Поэтому сравнивались результаты РСА, полученные до и после проведения экспериментов, с гидротермальной обработкой поверхностной части образцов. По той же причине формирующаяся вторичная пористость оценивалась лишь на качественном уровне по снимкам РЭМ их поверхности.

Кроме того, исследовалась также часть осадков, образовавшихся в процессе эксперимента. Элементные спектры, приведенные рядом со снимками, были получены с их площади, если нет иных указаний при их описании.

Опыты объединялись в серии, которые проводились при одной и той же температуре, но с раз личной концентрацией СО2 в составе гидротермальных флюидов. Всего по этому критерию выделяется 5 серий экспериментов, выполненных при 235, 275,

290, 360 и 400 °С (рис. 1). Результаты моделирования гидротермального процесса наглядно демонстрируют изменения минерального состава исходных образцов, происходящие в результате воздействия на них гидротермальных флюидов, имевших различную температуру и состав (табл. 1).

Все эксперименты осуществлялись при одном и том же гидростатическом давлении, равном 70 МПа, их продолжительность изменялась от 5 до 19 сут. В качестве исходных образцов выбирались аргиллиты, алевролиты, песчаники и гравелит. В процессе разгерметизации реакторов после опытов из всех образцов выделялся газ.

Для анализа характера растворения или выщелачивания поверхности образцов юрских отложений под действием гидротермального флюида выбирались участки, на которых отсутствовали отложения вторичных минералов гидротермального происхождения.

Табл. 1. Результаты определения изменений минерального состава различных типов пород юрского возраста после воздействия на них гидротермальных флюидов при различной температуре и отношении H 2 O–CO 2 Tab. 1. The results of determination of mineral composition changes in different Jurassic rocks after exposure to hydrothermalfluids at different temperatures and H2O–CO 2 ratio

|

о X -е- с си Р 1 I ^ га о |

5 |

S EZ ez S га X О га О |

=Г X га X о га О |

5 |

S EZ S га X О га О |

X < га X О га О |

S EZ =Г X EZ s га X О га О |

о ^ га о О |

^ |

о^ |

с; X s' EZ О cl га о О в S с; ф 3 |

5 о X о га о о |

X cf X о га о °2 |

S < X о га О |

2 ф с; с; 5 га X cf X О га О |

О £ 5^ о си S =т 1| н s га ? О ь |

о Z 5 I О Ф Ф га ^S 1-о га 1$ I1 О |

||||||

|

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

о |

+ |

+ |

О |

о |

||||

|

с; ez |

о |

о |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

о |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

о |

+ |

+ |

о |

о |

|

|

V |

V |

и |

II |

и |

II |

II |

II |

II |

II |

и |

и |

и |

II |

II |

II |

и |

II |

II |

и |

и |

V |

V |

|

|

s |

^ |

О |

о |

О |

о |

о |

о |

о |

о |

О |

О |

О |

+ |

о |

о |

о |

+ |

о |

О |

О |

о |

о |

|

|

II |

о |

о |

о |

V |

V |

V |

II |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

V |

о |

о |

V |

о |

||||

|

с; ez |

V |

V |

V |

V |

V |

V |

V |

V |

о |

II |

V |

V |

V |

V |

V |

V |

V |

V |

о |

V |

V |

V |

V |

|

3 |

о |

V |

о |

V |

V |

о |

о |

V |

о |

о |

V |

V |

о |

V |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

V |

|

II |

II |

^ |

V |

V |

^ |

^ |

II |

II |

II |

^ |

^ |

о |

^ |

V |

V |

II |

V |

о |

о |

о |

о |

||

|

га |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

+ |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

|

Л |

Л |

Л |

Л |

Л |

Л |

Л |

II |

II |

Л |

Л |

Л |

Л |

Л |

Л |

Л |

Л |

II |

II |

Л |

Л |

|||

|

с; к |

5 |

II |

II |

Л |

Л |

и |

Л |

5 |

Л |

Л |

Л |

Л |

V |

о |

|||||||||

|

< |

^ |

+ |

^ |

+ |

+ |

5 |

|||||||||||||||||

|

< |

+ |

^ |

+ |

+ |

^ |

+ |

^ |

^ |

+ |

+ |

^ |

5 |

+ |

+ |

+ |

||||||||

|

о |

о |

о о |

о |

о о о |

го о о о |

о |

ио о о |

о |

о 00 о |

о о |

о |

о о о |

6 о о |

ио О |

о о |

о о о О' |

о о О' |

ио О' |

о о О' |

00 о о О' |

о о О' |

со О' |

00 О' |

|

о |

m |

ио |

ио |

ио |

о |

о |

о |

о |

о |

о 00 |

о 00 |

о 00 |

О 00 |

о 00 |

о 00 |

о 00 |

о 00 |

о 00 |

о 00 |

о 00 |

о о |

о о |

|

|

о с; о 1 с; |

ф с; га ф EZ |

h ^ о и |с ф 1= |

|| |

ф с; га ф EZ |

S h > о и |с ф 1= |

6 1’1 I о т 5 ф 1= |

эН 1 S с; с; S < |

О- □ CD >- 5 ю < га с; |

S с; ф ф EZ |

3S S 1S CD s го о ф EZ |

1 S с; с; S < |

S 1 с; хо 8 —- S 5 S I га ф ю ^- |

g + га ф га EZ ^ |

||||||||||

|

о |

m |

m |

00 |

00 |

00 |

^ |

^ |

^г |

^г |

^г |

^г |

^г |

LO |

LO |

|||||||||

|

о | 0 о EZ |

(N |

m |

LO |

г- |

00 |

СП |

о |

m |

3 |

00 |

2 |

О |

я |

я |

|||||||||

Примечание к табл. 1

Note for Tab. 1

Исх — исходная минеральная фаза, входящая в состав юрских отложений; Гт — новообразованная минеральная фаза гидротермального происхождения; < — уменьшение относительного содержания минеральной фазы; > — увеличение относительного содержания минеральной фазы; + — появление новой минеральной фазы гидротермального происхождения; 0 — исчезновение или отсутствие минеральной фазы; = — сохранение исходной минеральной фазы; н/д — нет данных; < 0 — уменьшение содержания до полного исчезновения; * — присутствие шихты пирита (буфера).

Ам. кр — аморфный кремнезем, Анг — ангидрит, Бит — битум, Ил — иллит, Кв — кварц, Кт — каолинит, Кц — кальцит, Пи — пирит, Пир — пирротин, Пл — плагиоклаз, Сид — сидерит, Хз — халькозин, Хл — хлорит.

Исх — original mineral phase of Jurassic deposits; Гт — newly formed mineral phase having hydrothermal origin; < — decrease in the relative content of the mineral phase; > — increase in the relative content of the mineral phase; + — emergence of a new mineral phase of hydrothermal origin; 0 — disappearance or absence of the mineral phase; = — preservation of the original mineral phase; н/д — not available; < 0 — decrease in content up to complete disappearance; * — presence of pyrite charge (buffer).

Ам. кр — amorphous silica, Анг — anhydrite, Бит — bitumen, Ил — illite, Кв — quartz, Кт — kaolinite, Кц — calcite, Пи — pyrite, Пир — pyrrhotine, Пл — plagioclase, Сид — siderite, Хз — chalcosine, Хл — chlorite.

Результаты исследований

Первая серия ( 235 о С )

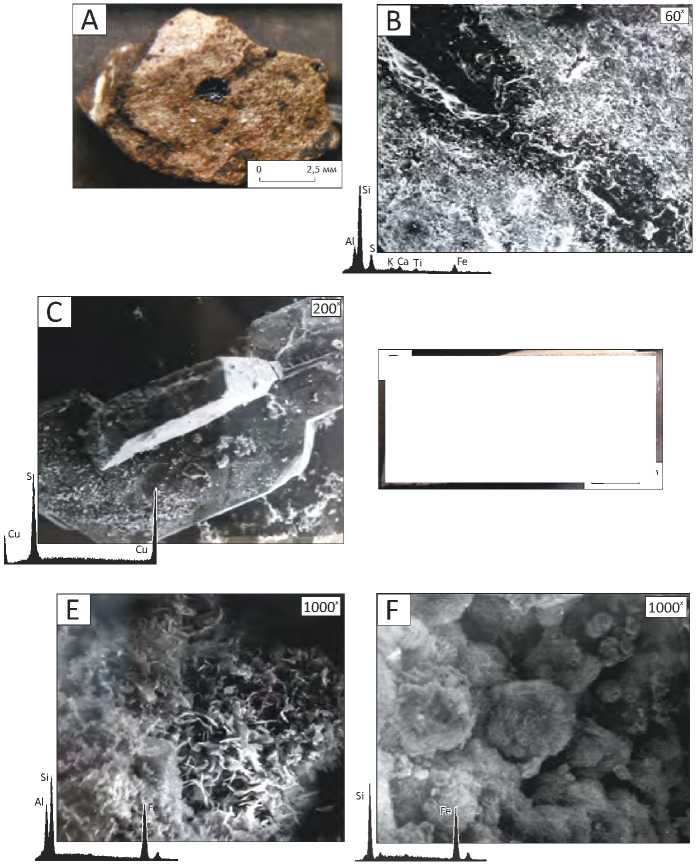

В качестве исходных образцов для этой серии экспериментов отбирали алевритистые песчаники с невысоким содержанием растительного детрита, часто сконцентрированного в виде тонких (десятые доли миллиметра) прослойков. Обломочные зерна в них представлены кварцем и плагиоклазами, глинистый цемент — каолинитом, иллитом, хлоритом с примесью смешанослойных образований, карбонатный — кальцитом и сидеритом. Мольная доля углекислоты ( χ СО ) составляла 0,1 и 0,11. Шихта пирита в этой серии опытов не добавлялась (см. рис. 1, табл. 1).

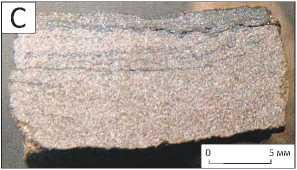

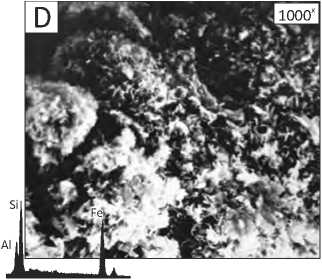

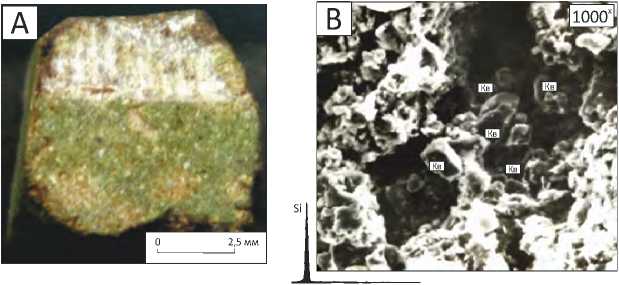

После эксперимента отмечалось очень слабое осветление поверхности образцов (рис. 2 А, С) и появление многочисленных полостей различного размера, которые образовались в результате растворения, главным образом обломков плагиоклазов, а также кальцита, что, в свою очередь, привело к окремнению поверхности образцов и формированию в них вторичной пористости (см. рис. 2 B, D).

В порах наблюдаются редкие кристаллы гидротермального сидерита (см. рис. 2 B). На месте почти полностью растворившихся обломочных зерен плагиоклазов возникли полости c плохо ограненными кристаллами вторичного (гидротермального) альбита, который, в отличие от анортитового мина-ла, является устойчивой минеральной фазой в этих условиях (см. рис. 2 E). Здесь следует заметить, что четко ограненные кристаллы гидротермального альбита часто встречаются в юрских, а также и меловых отложениях Западной Сибири [4–6]. Пример таких кристаллов альбита приведен на вставке рис. 2 E.

Некоторые прослои, обогащенные углистым детритом, в местах их выхода на поверхность вспучились, поскольку превратились в битум.

Вторая серия ( 275 о С )

Эта серия включала три эксперимента, в которых в качестве исходного исследовался образец слабоуглистого аргиллита, сложенного глинистыми минералами, которые представлены каолинитом, хло- ритом, иллитом с небольшой примесью смешано-слойных образований, а также обломками кварца и плагиоклазов мелкоалевритовой размерности. Из карбонатных минералов в состав аргиллита входит исключительно кальцит. Мольная доля СО2 в экспериментах изменялась от 0 до 0,003 (см. рис. 1, табл. 1). Во всех опытах в качестве буфера использовали 0,5 г пирита.

После экспериментов у всех образцов наблюдались схожие изменения поверхности образцов, однако в эксперименте без добавления в состав гидротермального флюида углекислоты эти изменения носили слабовыраженный характер.

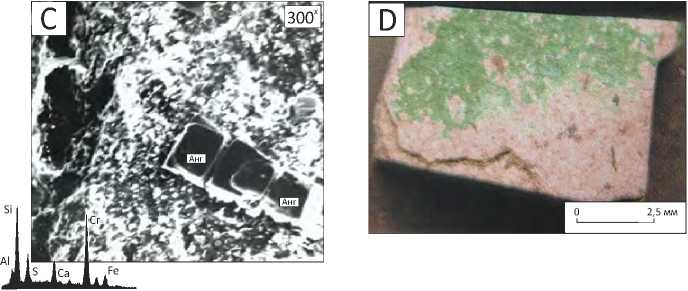

В опытах с добавлением углекислоты поверхность образцов оказалась интенсивно выщелоченной и осветленной, на ней отмечалось присутствие тонких рыхлых пленочек и корочек светло-серого (гидротермальный хлорит), реже светло-зеленого (оксиды хрома и никеля) цвета, а также пленки битума (рис. 3 А, B).

На поверхности капелек битума также наблюдались многочисленные агрегаты гидротермального хлорита (см. рис. 3 С).

Сопоставление результатов РСА поверхности образцов до и после опыта показало, что произошло увеличение доли хлорита и, напротив, уменьшение содержания кальцита, каолинита и плагиоклазов (см. табл.1).

В осадке, помимо капелек битума, отмечаются рыхлые тонкие корочки, также сложенные гидротермальным хлоритом (см. рис. 3 D). Встречаются четко ограненные кристаллы халькозина.

Третья серия ( 290 о С )

В этой серии экспериментов исследовали углистый аргиллит, алевритистый песчаник и тонкослоистый песчаник, в котором слойки сложены углистым детритом. Мольная доля СО 2 в составе гидротермальных флюидов изменялась от 0 до 0,13.

В качестве примеров рассмотрим по одному эксперименту, выполненному с каждым из образцов.

Рис. 2. Фотографии образцов алевритистого (А) и слабоуглистого (С) песчаников и снимки РЭМ их поверхности (B, D, E) после воздействия на них гидротермальных флюидов при Т = 235 °С, χСО = 0,1 (А, В) и χСО = 0,11 (С–Е); здесь и далее элементные спектры, расположенные под снимками, получены с их площади

Fig. 2. Images of sandstone: silty (А) and low-carbonaceous (С), and SEM images of their surface (B, D, E) after exposure to hydrothermal fluids at Т = 235 °С, χСО2 = 0.1 (А, В) and χСО2 = 0.11 (С–Е); hereinafter, the elemental spectra under the images are obtained from their area

Si

Al

Na

A

5 мм

C

5 мм

480 х

E

Аб

Аб

Аб

Si

B

200 х

Сид

Ca Mn

Mg

Fe

Al

K

Si

Al

D

K

Fe

200х|

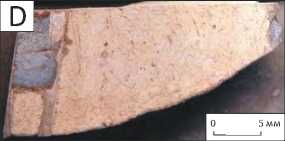

Fe

Первый эксперимент проводился с углистым аргиллитом, состоящим из каолинита, хлорита, иллита с примесью смешанослойных образований и небольшого количества мелкоалевритовых обломков кварца и плагиоклазов, а также микростяжений сидерита. В составе гидротермального флюида в этом эксперименте χ СО2 = 0,079 (см. табл. 1).

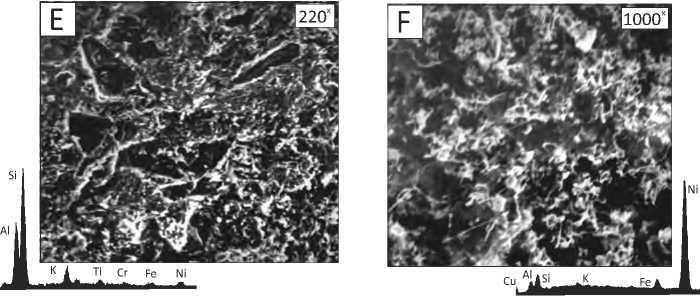

После завершения эксперимента образец практически не изменил первоначальную окраску, однако на его поверхности образовались многочисленные, главным образом очень мелкие по размерам (сотые и десятые доли миллиметра) черные капельки метаморфизованного битума. Кроме того, в местах наибольшего их скопления возникли «жирные» пятна (рис. 4 А, В).

Анализ элементных спектров, полученных с площади снимков РЭМ, свидетельствует о том, что поверхность образца сложена главным образом кварцем и иллитом (см. рис. 4 В). Пик серы, присутствую- щий на элементном спектре, свидетельствует о том, что битум относится к классу тиобитумов.

Следующий эксперимент этой серии проводился с алевритистым песчаником, представленным обломками кварца и плагиоклаза, а глинистый цемент в нем — каолинитом, хлоритом, иллитом и небольшой примесью смешанослойных образований. Карбонаты представлены исключительно мелкими оолитами сидерита. В составе гидротермального флюида в рассматриваемом эксперименте χ СО2 = 0,105 (см. рис. 1, табл. 1).

После эксперимента поверхность образца носила следы слабого выщелачивания. На ней возникли тонкие овальные корочки темно-серого цвета с буроватым оттенком и бархатистым отливом, напоминающие по форме «оспинки», сложенные микрочешуйчатым гидротермальным железистым хлоритом, который отложился на мелких оолитах сидерита (см. рис. 4 С, D). Этот факт свидетельствует о том, что же-

Рис. 3. Фотографии образцов углистого аргиллита (А), алевритистого песчаника (B), а также снимки РЭМ поверхности последнего образца (С) и осадка, поднятого со дна автоклава того же образца (D), после воздействия на них гидротермального флюида при Т = 275 °С, χСО = 0,001 (A) и χСО = 0,003 (B–D)

Fig. 3. Images of carbonaceous claystone (А), silty sandstone (B), and also SEM images of the last sample surface (С) and sediment taken from the autoclave bottom from the same sample (D), after exposure to hydrothermal fluids at Т = 275 °С, χСО2 = 0.001 (A) and χСО2 = 0.003 (B–D)

лезо, необходимое для образования хлорита, выщелачивалось из сидерита, который в этих условиях оказался неустойчивым.

Следующий эксперимент проводился с образцом алевритистого песчаника, содержавшего тонкие прослои углистого детрита. Его обломочная часть также состояла из кварц-плагиоклазовых зерен, сцементированных глинистым (каолинит, хлорит, иллит, примесь смешанослойных образований) и карбонатным (кальцит, сидерит) цементом. В составе гидротермального флюида в рассматриваемом эксперименте χ СО2 = 0,124 (см. рис. 1, табл. 1).

После эксперимента поверхность образца носила следы выщелачивания и слабого осветления, из углистых прослоев образовался битум темно-коричневого цвета, который растекся по поверхности образца вокруг этих углистых прослоев либо стек по его поверхности в виде капелек (см. рис. 4 Е).

На выщелоченной поверхности образца отмечаются многочисленные полости, причем в пустотах, оставшихся после растворения плагиоклазовых зерен, образовались плохо ограненные кристаллы гидротермального альбита (см. рис. 4 F).

На поверхности образца вдоль слойков, обогащенных растительным детритом, отмечаются вздутия, представляющие собой метаморфизованный битум (см. рис. 4 G). В битуме присутствуют многочисленные пустоты от выделившихся из него газообразных продуктов гидротермального термолиза, что особенно хорошо видно при большом увеличении (см. рис. 4 G).

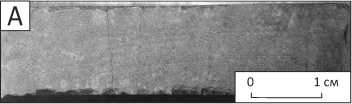

Четвертая серия ( 360 оС )

Эта серия опытов самая многочисленная. В ней исследовались те же образцы аргиллитов, алевролитов и песчаников, включая также и гравелит. Мольная доля СО 2 в составе гидротермальных флюидов в этой серии экспериментов изменялась от 0 до 0,5 (см. рис. 1, табл. 1). Во всех экспериментах, кроме двух (с максимальной мольной долей в составе гидротермального флюида СО 2 , равной 0,5), присутствовала пиритовая шихта.

Проанализируем результаты нескольких экспериментов из этой серии.

В первом из рассматриваемых экспериментов исходным образцом служил углистый аргиллит, состоящий из каолинита, хлорита, иллита с примесью смешанослойных образований. Обломочная часть в нем представлена мелкоалевритовыми зернами кварца и плагиоклазов, а карбонаты — незначительной примесью кальцита. В составе гидротермального флюида в рассматриваемом эксперименте χ СО2 = 0,006 (см. рис. 1, табл. 1).

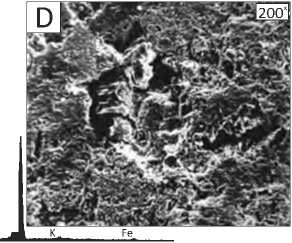

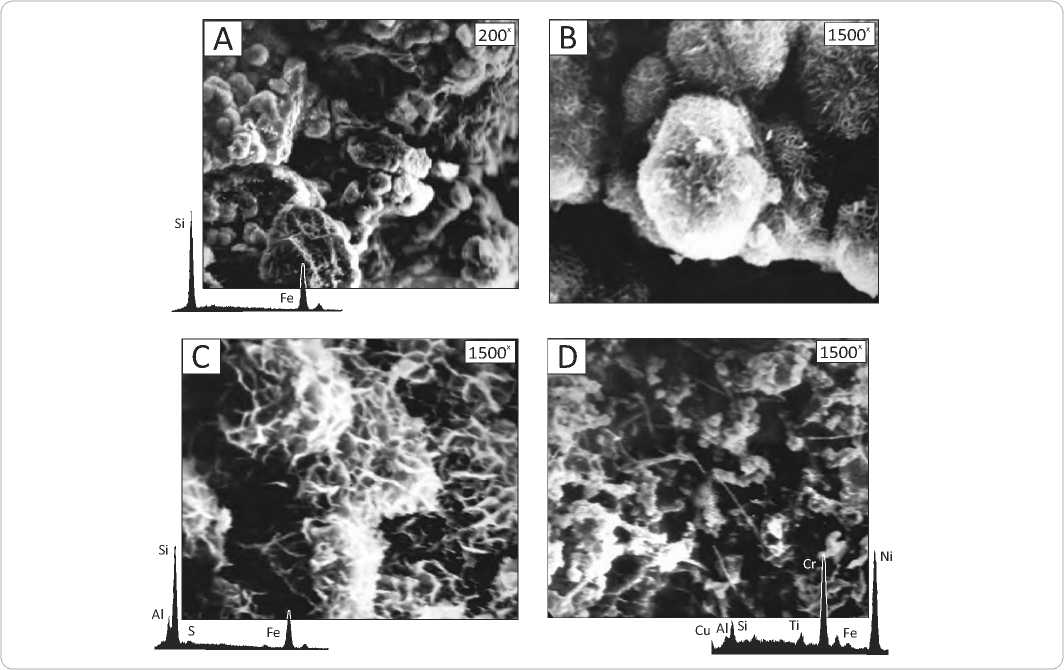

После эксперимента поверхность образца носила следы интенсивного выщелачивания и осветления. Кроме того, на ней отмечалось присутствие тонких пленок метаморфизованного битума (рис. 5 А). Интересно, что, в отличие от наблюдавшихся в предыдущих опытах капелек битума, которые характеризовались заметной прочностью и хрупкостью, этот битум имел пластичную консистенцию и напоминал вязкую нефть.

Рис. 4. Фотографии образцов углистого аргиллита (А), алевритистого (С) и тонкослоистого (Е) песчаников, а также снимки РЭМ их поверхности (B, D, F, G) после воздействия на них гидротермальных флюидов при Т = 290 °С, χСО2 = 0,079 (A, B), χСО2 = 0,0105 (C, D) и χ СО 2 = 0,124 (E–G)

Fig. 4. Images of carbonaceous claystone (А) aleurolite (С) and paper (E) sandstones, and also SEM images of their surface (B, D, F, G) after exposure to hydrothermal fluids at Т = 290 °С, χ СО 2 = 0.079 (A, B), χ СО 2 = 0.0105 (C, D) and χ СО 2= 0.124 (E–G)

На выщелоченной поверхности образца наблюдаются многочисленные, часто очень мелкие пустоты, имеющие диаметр от 0,12 до 2 мкм. Вязкий нефтеподобный битум, в который превращаются растительные остатки, покрывает пространство, прилегающее к образующимся полостям (см. рис. 5 В).

Сопоставление результатов РСА поверхностной части образца до и после опыта показало, что наблюдается рост доли хлорита и кварца, а содержание плагиоклазов, напротив, уменьшается (см. табл. 1).

Анализ осадка показал, что в нем встречаются единичные мелкие полупрозрачные «шарики»

битума, а также редкие довольно крупные хорошо ограненные двойниковые кристаллы халькозина, имеющие размеры по длинной оси от 0,4 до 0,9 мм (см. рис. 5 С).

В следующем эксперименте в качестве исходного образца выбран тот же углистый аргиллит. В составе гидротермального флюида значение χ СО2 = 0,0079 (см. рис. 1, табл. 1).

После опыта произошло осветление поверхности образца и его цвет изменился с темно-серого на светло-коричневый (cм. рис. 5 D). Поры и микрополости возникли главным образом за счет гидропиролиза углистых слойков и в меньшей степени из-за растворения неустойчивых минералов. Мелкие капельки битума задерживались на поверхности образца и затем покрывались тончайшей «мохнатой» пленочкой, состоящей из многочисленных микрочешуйчатых кристаллов гидротермального железистого хлорита (см. рис. 5 E).

Сопоставление результатов РСА поверхности образца до и после эксперимента показало, что гидротермальное воздействие привело к полному исчезновению каолинита и кальцита, частичному растворению плагиоклазов. Отмечается относительный рост концентрации иллита, но больше всего увеличилось содержание гидротермального железистого хлорита (см. табл. 1).

На дне автоклава, помимо пиритовой шихты и новообразованного пирротина, присутствуют капли битума, покрытые микрочешуйчатым гидротермальным железистым хлоритом (cм. рис. 5 F), а также микродрузы халькозина. Необходимо обратить внимание на то, что состав хлорита, образующегося на поверхности образца, значительно отличается от такового, встреченного в осадке. Хлорит, кристаллизующийся на поверхности образца, содержит алюминий, который полностью отсутствует в образующемся в осадке (см. спектры на рис. 5 Е и F). Вероятно, последний представляет собой разновидность сеп-техлоритов типа гриналита.

В следующих четырех экспериментах исходным образцом был выбран слабоуглистый алевролит, сложенный обломочными зернами кварца и плагиоклазов, с цементом из каолинита, хлорита, иллита с небольшой примесью смешанослойных образований. Карбонатные минералы представлены исключительно раннедиагенетическим сидеритом.

В первом эксперименте углекислый газ отсутствовал в составе гидротермального флюида ( χ СО2 = 0), а во втором — присутствовал в небольшом количестве ( χ СО2 = 0,0009). Несмотря на невысокую концентрацию СО 2 , во втором эксперименте внешний вид сравниваемых образцов заметно отличается. Если цвет поверхности первого образца практически не изменился, то у второго образца она оказалась частично окрашенной в зеленый цвет (рис. 6 А, В).

Анализ снимка РЭМ, полученного с поверхности второго образца, показал, что на ней, помимо гидротермального хлорита, присутствует оксид хрома, придающий ей зеленый оттенок (см. рис. 6 С).

Оба образца претерпели схожие превращения: образование из растительного детрита битума, выщелачивание плагиоклазов, сидерита, уменьшение содержания каолинита, появление гидротермального хлорита, небольшой примеси ангидрита и аморфного кремнезема (см. табл. 1). Произошло образование вторичной пористости и окремнение поверхности образца.

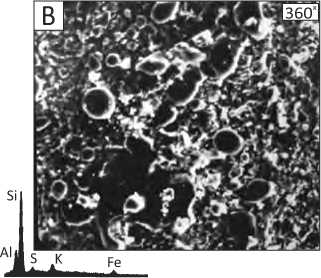

Последние два эксперимента проводились с гидротермальным флюидом, имевшим в своем составе максимальную концентрацию углекислоты ( χ СО2 = 0,5).

Оба образца претерпели интенсивные преобразования: осветление поверхности и выщелачивание неустойчивых минералов, а также образование битума из растительного детрита. Поверхности обоих образцов покрылись тонкими пленками оксидов Ni и Cr, из-за чего они окрасились в зеленый цвет, причем первый образец покрылся оксидом хрома, а второй — оксидом никеля (рис. 7 А, D).

В первом образце во вторичных пустотах, образовавшихся за счет выщелачивания неустойчивых минералов (главным образом плагиоклазов), сформировался плохо ограненный мелкокристаллический кварц (см. рис. 7 В). На поверхности, рядом с пустотами от вытекшего из них битума, на пленке оксидов хрома возникли изометричные кристаллы ангидрита (см. рис. 7 С).

На поверхности второго образца также образовались многочисленные поры и микрокаверны (см. рис. 7 Е), покрытые местами тонкой корочкой микрокристаллического бунзенита (см. рис. 7 F).

По данным РСА, после завершения экспериментов доля кварца немного увеличилась, содержание каолинита практически не изменилось, а плагиоклазов, напротив, уменьшилось. Появились гидротермальные хлорит и сидерит (см. табл. 1). Причем не исключено, что оба последних минерала образовались главным образом в результате растворения и перекристаллизации тех же исходных минералов. Так, в исходном образце присутствовали две фазы сидерита с разным содержанием в них примеси кальция, а в образцах после опыта наблюдалась только одна фаза чистого сидерита без примеси кальция.

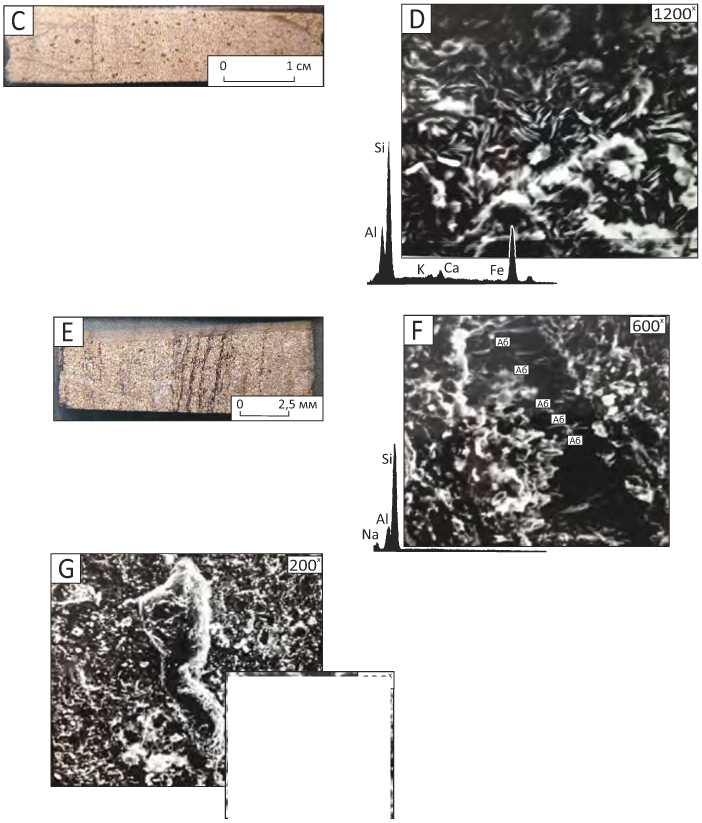

После завершения последнего эксперимента в автоклаве была обнаружена новообразованная корочка площадью около 16 мм 2 и толщиной приблизительно 1 мм. Она имела зональное строение: внутренняя часть была темно-серого цвета с буроватым оттенком, а наружная ее часть — светло-серого цвета. Микроскопический анализ показал, что ее темная внутренняя часть сложена многочисленными

Рис. 5.

Fig. 5.

Фотографии слабоуглистого (A) и углистого (D) аргиллитов, а также снимки РЭМ их поверхности (B, E) и осадка, поднятого со дна автоклава после окончания первого (С) и второго (F) экспериментов, после воздействия на них гидротермальных флюидов, при Т = 360 °С, χСО2 = 0,006 (A–C) и χСО2 = 0,0079 (D–F)

Images of low-carbonaceous (A) and carbonaceous (D) claystone, and also SEM images of their surface (B, E) and sediment taken from the autoclave bottom after the first (C) and the second (F) experiment after exposure to hydrothermal fluids at Т = 360 °С, χ СО 2 = 0.006 (A–C) and χ СО 2 = 0.0079 (D–F)

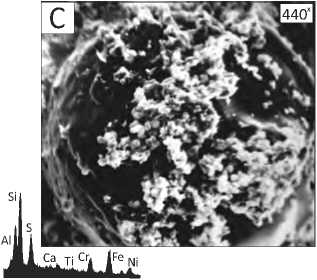

округлыми «лохматыми» агрегатами железистого хлорита типа гриналита, состоящими из мелких тонких пластинок, размером около 2–4 мкм, а диаметр самих шарообразных агрегатов составляет около 6–26 мкм (рис. 8 А, В).

Внешняя часть рассматриваемой корочки, имеющая светло-серый цвет, оказалась сложенной также шарообразными «мохнатыми» агрегатами железистого хлорита диаметром 12–30 мкм, но, в отличие от предыдущих, состоящих исключительно из Fe и Si, в этих агрегатах хлорита, помимо Fе и Si, присутствует Al (см. рис. 8 С).

Кроме описанной выше корочки в осадке встречены также рыхлые агрегаты, представленные оксидами меди, хрома и никеля (см. рис. 8 D).

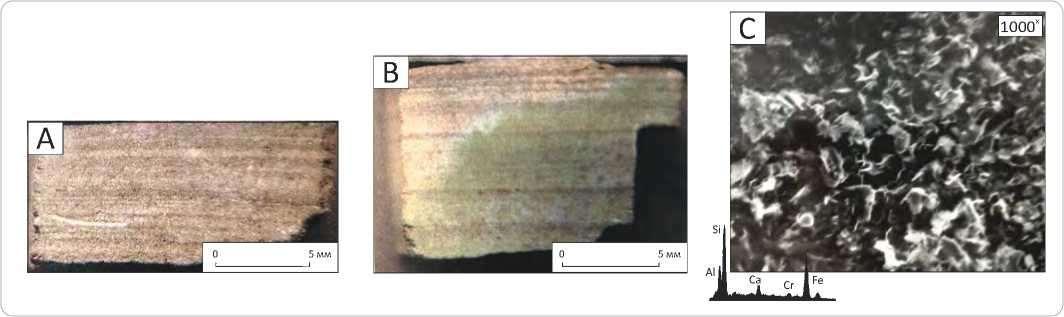

Пятая серия ( 400 о С )

В этой серии опытов кроме СО 2 (0,48 г/л) в гидротермальном растворе присутствовали соли: 36,8 г/л NaCl и 3,1 г/л CaCl 2 . Пиритовая шихта отсутствовала (см. рис. 1).

Эта серия включает в себя два эксперимента, в которых в качестве исходных использовались образцы песчаников. Оба песчаника сложены обломочными зернами кварца и плагиоклазов, а глинистый цемент представлен каолинитом, хлоритом и иллитом. Однако первый образец слабоизвестковистый и в нем, помимо кальцита, присутствовала небольшая примесь сидерита, а во втором — преобладал поровый кальцитовый цемент, но отсутствовал сидерит.

Рис. 6. Фотографии образцов слабоуглистого алевролита (A, B) и снимок РЭМ поверхности последнего образца (C) после воздействия на них гидротермальных флюидов при Т = 360 °С, χСО2 = 0 (A) и χСО2 = 0,0009 (B, C)

Fig. 6. Images of low-carbonaceous claystone samples (A, B) and SEM image of the surface of the last sample (С) after exposure to hydrothermal fluids at Т = 360 °С, χ СО 2 = 0 (A) and χ СО 2 = 0.0009 (B, C)

В обоих экспериментах наблюдались схожие изменения, произошедшие под воздействием гидротермальных флюидов. После опыта наблюдалось осветление и выщелачивание поверхности обоих образцов.

Сравнение результатов анализа РСА образцов до и после эксперимента показало, что содержание плагиоклазов в них уменьшилось, а доля кварца, напротив, возросла. В обоих образцах полностью пропал каолинит, уменьшилось содержание хлорита. В первом образце снизилось содержание иллита, а во втором он полностью исчез. В первом образце полностью растворились кальцит и сидерит, а во втором — содержание кальцита заметно уменьшилось (см. табл. 1).

В осадке после проведения первого опыта присутствует большое количество оксидов Ni и Cu (бунзенит, куприт, тенорит), а в осадке второго — только бунзенит и куприт, а также переотложенный гидротермальный кальцит (см. табл. 1). В осадках также присутствуют другие фазы, которые методом РСА точно диагностировать не удалось из-за низкого содержания и слабой упорядоченности кристаллической структуры, поэтому можно лишь предполагать, что они представлены кальциевыми силикатами и Na-Ca-цеолитами.

Обсуждение полученных результатов

Полученные результаты гидротермального моделирования в системе Н 2 О–СО 2 не являются полной аналогией природных гидротермальных процессов. Тем не менее эти результаты позволили установить ряд важных закономерностей, объясняющих формирование вторичной пористости, образование битума и наблюдаемых в природе минеральных ассоциаций. Рассмотрим их более подробно.

Для более наглядной демонстрации изменений, произошедших с исходными образцами юрского возраста в результате воздействия на них гидротер- мальных флюидов, с различной температурой и концентрацией СО2, результаты экспериментов представлены в табл. 2.

По результатам экспериментов с гидротермальной обработкой самыми неустойчивыми минералами являются плагиоклазы. Именно за счет их растворения гидротермальными флюидами происходит формирование основной части вторичной пористости. Действительно, во всех проведенных экспериментах именно они растворяются в первую очередь, в результате чего в образцах формируется вторичная пористость, объем которой, при прочих равных условиях, определяется размерами и количеством исходных обломочных зерен плагиоклазов.

При этом в первую очередь растворяется анортитовый минал плагиоклазов, а более устойчивый альбитовый в ряде случаев отлагается в образующихся вторичных порах в виде плохо ограненных кристаллов гидротермального альбита (см. рис. 2 Е, 4 F). Именно такая ситуация наблюдается и в природных объектах, подвергавшихся воздействию гидротермальных флюидов [3–5]. Правда, в поровом пространстве пород-коллекторов кристаллы новообразованного (гидротермального) альбита обладают совершенной кристаллической огранкой, что объясняется гораздо большей продолжительностью остывания гидротермальных флюидов в природных условиях (см. рис. 2 E).

Неустойчивым также является поровый кварц, который интенсивно растворяется гидротермальными флюидами, в результате чего также образуется вторичная пористость.

Преимущественное растворение гидротермальными флюидами карбонатов и плагиоклазов приводит к окремнению поверхности испытуемых образцов и формированию в них вторичной пористости, что также наблюдается и в природных объектах [2–5].

Находящийся в растворенном состоянии аморфный кремнезем, выпадающий из гидротермального

Рис. 7. Фотографии образцов слабоуглистого алевролита (A) и слабоуглистого аргиллита (D), а также снимки РЭМ их поверхности (B, C, E, F) после воздействия на них гидротермальных флюидов при Т = 360 °С и χСО2 = 0,5

Fig. 7. Images of low-carbonaceous siltstone (А) and low-carbonaceous claystone (D), and also SEM images of their surface (B, C, E, F) after exposure to hydrothermal fluids at Т = 360 °С and χСО2 = 0.5

флюида в виде хлопьев при охлаждении автоклавов, в природных условиях выделяется из гидротерм в поровом пространстве пород-коллекторов или в виде мелких хорошо ограненных новообразованных кристаллов кварца, или в форме регенерационных граней на его обломках [2–5]. Это объясняется той же причиной, что и в случае образования кристаллов альбита, а именно — очень медленным остыванием гидротермальных флюидов в природных условиях. Лишь в одном из проведенных экспериментов входивший в состав гидротермального флюида кремнезем успел выделиться в форме плохо ограненных мелких кристаллов кварца (см. рис. 7 В).

Важным отличием минеральных преобразований, наблюдавшихся в экспериментах при самых низких температурах (первая серия, 235 о С) и рассматриваемых при более высоких температурах, является то, что в первом случае хлорит является неустойчивым и растворяется гидротермальным флюидом, в то время как каолинит и сидерит в этих условиях являются устойчивыми минеральными фазами (см. табл. 1, 2).

В экспериментах при более высокотемпературных условиях ( Т = 275 °Си выше), напротив, каолинит и сидерит становятся неустойчивыми и разлагаются, зато образуется гидротермальный хлорит (см. рис. 3

Рис. 8. Снимки РЭМ осадка, образовавшегося на дне автоклава после воздействия на слабоуглистый аргиллит гидротермального флюида при Т = 360 °С и χСО2 = 0,5

Fig. 8. SEM images of sediment formed at the autoclave bottom after low-carbonaceous claystone exposure to hydrothermal fluids at Т = 360 °С and χСО2 = 0.5

C, D, 4 D, 5 E, F, 6 C, 8 A–C, табл. 1, 2). При этом следует отметить, что состав гидротермального хлорита не постоянен и зависит от содержания и соотношения в гидротермальном флюиде Al и Si (см. рис. 5 E, F, 8 A, C).

Следует обратить внимание, что наиболее интенсивно гидротермальный железистый хлорит образуется в экспериментах, в которых в качестве буфера добавлялась пиритовая шихта (см. табл. 1, 2). Это объясняется реакцией пирита с металлами, входящими в состав автоклава, в результате чего в гидротермальный флюид поступает железо, необходимое для образования хлорита:

FeS 2 + 2Ni 0 или 4Cu 0 → Fe 2+ + 2NiS или 2Cu 2 S.

Однако в экспериментах с самым высоким содержанием СО 2 в составе гидротермального флюида (χ СО2 = 0,5) каолинит сохраняется и отмечается образование гидротермальных сидерита и хлорита (см. табл. 1, 2). Вероятно, это объясняется появлением в составе гидротермального флюида большого количества угольной кислоты и, соответственно, повышением его кислотности, что способствовало сохранению каолинита и перекристаллизации сидерита. Не исключено, что хлорит в этой системе является мета-стабильной фазой.

Добавление солей (NaCl и CaCl 2 ) в состав гидротермального флюида в экспериментах с самыми высокими температурами (пятая серия, Т = 400 о С) в значительной степени изменило соотношение минеральных равновесий. Практически все минералы, входящие в состав песчаников (кроме кварца), стали в большей или меньшей степени неустойчивыми. Даже иллит, который практически во всех экспериментах сохранялся в составе образцов, в этой серии опытов оказался неустойчивым. То же самое касается каолинита и в меньшей степени хлорита (см. табл. 1, 2). К сожалению, не удалось точно диагностировать фазы, появившиеся в результате растворения этих минералов гидротермальными флюидами. Можно только предполагать, что они представлены силикатами кальция и Na–Ca-цеолитами (см. табл. 1, 2).

Отсутствие в юрских отложениях силикатов кальция и цеолитов позволяет считать, что природные гидротермы, внедрявшиеся в эти отложения, или обладали низкой минерализацией и не содержали в своем составе такого количества солей, или их температура была ниже 400 о С. Возможно, что присутствовали оба эти фактора.

Интересно, что даже такой «космополит», как пирит, оказался неустойчивым в гидротермальных

Табл. 2. Изменения минеральных ассоциаций в составе юрских отложений после проведения экспериментов с гидротермальной обработкой при различной температуре

Tab. 2. Variations of mineral associations in Jurassic sediments after hydrothermal experiments at different temperatures

|

Гидротермальные новообразования |

235 °С |

275 °С |

290 °С |

360 °С χ СО 2 |

400 °С |

|

|

0–0,01 |

0,5 |

|||||

|

Ам. кр, Сид, альбит, Бит |

Ам. кр, Хл, Бит |

Ам. кр, Хл, альбит, Бит |

Ам. кр, Хл, Анг, Бит |

Анг, Кв, Сид, Хл, Бит |

Силикаты Са (?), Na-Ca-цеолиты (?) |

|

|

Неустойчивые фазы |

Увеличение относительного содержания кварца (окварцевание) |

|||||

|

Пл, Хл, Кц, исходное ОВ |

Пл, Кт, Кц, Пи, исходное ОВ |

Пл, Сид, Кц, Пи, исходное ОВ |

Пл, Кц, Кт, Сид, Пи, исходное ОВ |

Пл, Кц, исходное ОВ |

Пл, Кт, Ил, Кц, Сид, Хл |

|

Примечание см. в табл. 1.

See Note to Tab. 1.

условиях, в зависимости от температуры и концентрации СО 2 , разлагается с образованием либо железосодержащих карбонатов (сравнительно невысокие температуры или высокая концентрация СО 2 ), либо железистого хлорита (более высокие температуры и низкая концентрация СО 2 ).

Следующее очень важное наблюдение заключается в том, что после завершения экспериментов с присутствием СО 2 в составе гидротермальных флюидов отмечается осветление поверхности образцов, которое особенно ярко проявляется в опытах с аргиллитами, обогащенными органическим детритом, которые в исходном состоянии имели темно-серый цвет, а после проведения опытов приобретали светло-серый оттенок (см. рис. 4 A, 5 D, 7 D). Это свидетельствует о том, что в этих экспериментах происходило окисление исходного ОВ.

То же самое справедливо и в отношении появлявшихся в этих экспериментах оксидов Ni, Cr и Cu (см. рис. 3 A, 6 B, 7 A, D, F, 8 D). Возникновение оксидов в небольшом количестве отмечалось в экспериментах уже при 275 °С (см. рис. 3 А), однако интенсивное осветление образцов и образование большого количества оксидов наблюдалось в экспериментах с наиболее высокими температурами (четвертая и пятая серии, т. е. при температурах 360 °Си выше). Причем в экспериментах, проводившихся с одним и тем же образцом при одной и той же температуре (360 о С), в случае отсутствия в гидротермальном флюиде СО 2 поверхность образцов не осветлялась и на ней отсутствовали оксиды металлов (см. рис. 6 А), а при ее добавлении, напротив, наблюдалось осветление поверхности и на ней появлялись оксиды металлов, входивших в состав автоклавов (см. рис. 6 B).

Из установленных фактов можно заключить, что при высоких температурах углекислота проявляет свойства окислителя:

Ni 0 + CO 2 = NiO + CO, 2Cr 0 + 3CO 2 = Cr 2 O 3 +3CO.

Наиболее сильно окислительные способности СО 2 при самых высоких температурах, где гидротермальный флюид имел температуру 400 о С. В этих экспериментах, наряду с бунзенитом (NiO), появляются куприт (Cu 2 O) и тенорит (CuO):

2Cu 0 + CO 2 = Cu 2 O + CO,

Cu 2 O + CO 2 = 2CuO + CO.

Таким образом, в этих экспериментах восстановителями СО 2 , наряду с ОВ, являются металлы, входящие в состав автоклавов. Поэтому в гидротермальном флюиде в экспериментах при самых высоких температурах, наряду с СО 2 , должен появиться оксид углерода (СО).

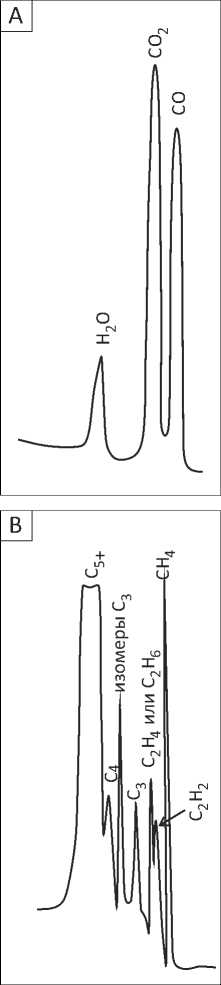

Действительно, хроматографический анализ газовой фазы с помощью детектора по теплопроводности после завершения одного из таких опытов показал, что в ее составе, наряду с водой и СО 2 , присутствует большое количество СО (рис. 9 А).

Окислительными способностями СО 2 также объясняется появление в рассматриваемых экспериментах ангидрита вследствие окисления пиритной серы и/или тиобитума с образованием серной кислоты и последующей ее нейтрализацией в результате ее реакции с кальцитом или Са 2+ , поступавшим в состав гидротермального флюида при растворении анортитового минала плагиоклазов (см. рис. 7 С).

Все перечисленные факты свидетельствуют о том, что при достаточно высоких температурах равновесие

2СО 2 ↔ 2СО + О 2 смещено вправо.

В соответствии с принципом Ле Шателье повышение давления (при сохранении температуры), на- против, должно смещать это равновесие влево, так как в левой части уравнения присутствует 2 моля СО2, а в правой — 3 моля соединений (2 моля СО и 1 моль О2). Поэтому при подъеме высокоэнтальпийного гидротермального флюида, содержащего СО2, из фундамента в осадочный чехол происходит падение давления и, соответственно, смещение рассматриваемого равновесия вправо, т. е. происходит разложение СО2 на СО и О2.

Если этот флюид проникает в отложения, обогащенные ОВ, то происходит их осветление вследствие окисления органики кислородом с образованием СО 2 , СО и Н 2 О.

По данным вулканологов, в гидротермальных флюидах в большем или меньшем количестве обязательно присутствует молекулярный водород [8, 9, 14, 15]. Следовательно, в рассматриваемых гидротермальных условиях вполне возможно протекание процесса синтеза УВ Фишера – Тропша, который упрощенно можно представить следующим образом:

х СО + y Н 2 = УВ + Н 2 О.

Следовательно, образующаяся СО в природных условиях может служить дополнительным источником образования УВ.

В выполненных экспериментах при превращении исходного ОВ в битум, наряду с формированием вторичной пористости, наблюдалось выделение большого количества летучих УВ, вследствие чего в образующемся битуме оставались многочисленные полости (см. рис. 4 G). Анализ газовой фазы, появляющейся в автоклаве после завершения эксперимента, показал наличие в ее составе УВ от С 1 до С 5 (см. рис. 9 В). Причем в составе газовой фазы преобладают наиболее тяжелые газообразные алканы (С 5 и близкие к ним по времени удержания УВ). Следовательно, при гидротермальном воздействии на исходное ОВ, содержащееся в юрских отложениях, образуется не только метан, но и большое количество других более тяжелых УВ (см. рис. 9 В).

При высокотемпературном гидропиролизе ОВ, наряду с насыщенными УВ, возникает большое количество ненасыщенных УВ [6]. Эти ненасыщенные УВ (алкены) активно взаимодействуют с водородом и другими УВ-соединениями, в результате чего образуется дополнительное количество более высокомолекулярных насыщенных УВ.

Проведенные эксперименты также позволили установить, что в зависимости от мацерального состава и степени окисленности (фюзенизации) растительного детрита, присутствующего в составе юрских образцов, участвовавших в гидротермальных экспериментах, он превращался либо в полужидкую вязкую субстанцию, напоминающую нефть, либо в твердые, часто каплевидные образования с микропористой структурой, обусловленной выделением газообразных продуктов термодеструкции, либо со- хранялся в неизменном состоянии (см. рис. 3 C, 4 B, G, 5 B).

Полученные в результате гидротермального моделирования данные позволяют предложить следующую упрощенную модель формирования УВ-залежей в осадочном чехле при участии гидротермальных флюидов.

Из астеносферы поднимается магматическое тело, над которым в земной коре формируется зона напряжения. В некоторый момент, когда возникающие напряжения превышают предел прочности пород, слагающих кору, происходит их дробление с возникновением серии субвертикальных трещин [7]. Внешнее давление уменьшается и из магматического тела выделяются растворенные в нем высокоэнтальпийные газы, представленные Н 2 О, СО 2 , СО, НСl, HF, H 2 S, SO 2 , H 2 , CH 4 и др. [1, 4–9, 12–15]. Они, поднимаясь вверх по зонам дробления, мобилизуют поровую воду сначала в породах фундамента, а затем и в осадочном чехле, в результате чего образуются слабоминерализованные гидротермальные флюиды [4–6, 9, 10, 13–15].

Вследствие падения давления СО 2 разлагается на СО и О 2 , что приводит, с одной стороны, к окислению ОВ, входящего в состав юрских отложений, и возникновению дополнительных количеств СО 2 и СО, а с другой стороны — окислению пирита и других сульфидов с образованием сульфатов (чаще всего ангидрита и барита). Реакция СО с Н 2 приводит к появлению дополнительного количества УВ (процесс Фишера – Тропша).

Проникая в осадочный чехол, гидротермальные флюиды выщелачивают неустойчивые минералы, формируя дополнительную вторичную пористость, и подвергают гидропиролизу присутствующее в осадках ОВ, которое превращается в битум и углеводородные и летучие неуглеводородные, в результате чего также образуется вторичная пористость [4–7]. Наряду с тектоногенной трещиноватостью возникают также трещины флюидоразрыва за счет образующихся из растительного детрита жидких и газообразных наф-тидов. В результате протекания этих процессов даже глинистые отложения на определенное время становятся проницаемыми.

Поскольку при высоких температурах (около 400 о С) вода и УВ образуют единую гомогенную фазу, то пропадают проблемы с фазовой проницаемостью нефти и воды в поровом пространстве пород, а также исчезает эффект Жамена, которые препятствуют фильтрации нефти в осадочных отложениях и формированию в них УВ-залежей при более низких пластовых температурах, существующих в современных продуктивных отложениях [4–7].

Поскольку при воздействии гидротермальных флюидов на ОВ, присутствующее в осадках, образуется большое количество ненасыщенных УВ [6],

Рис. 9. Хроматограммы газовой фазы, отобранной из автоклавов после завершения экспериментов, полученные с помощью детектора по теплопроводности (А) и пламенно-ионизационного детектора (В)

Fig. 9. Chromatograms of gas phase taken from autoclaves after the experiments are finished; thermal conductivity detector (А) and flame ionization detector (В)

то находящиеся в составе этих флюидов Н и другие УВ-соединения активно взаимодействуют с ними, увеличивая генерационный потенциал исходного ОВ в результате образования дополнительных объемов насыщенных нафтидов.

По мере остывания первоначально гомогенный водоуглеводородный флюид, заполнивший коллектор, распадается на две (вода-нефть) или три (вода- нефть-газ) фазы и формируется УВ-залежь [4–7]. При этом, в зависимости от степени гидродинамической изолированности образующейся залежи из-за снижения температуры водонефтяного флюида, заполнившего коллектор, в ней возможно возникновение аномально низкого пластового давления, как, например, в пластах ЮК10-11 Талинского месторождения [2, 5].

Если же тектоногидротермальные процессы протекали сравнительно недавно (в масштабах геологического времени), что подтверждается повышенными пластовыми температурами (до 30–40 °С по сравнению с фоновыми для этих же глубин), и рассматриваемые отложения надежно изолированы от ближайших пород-коллекторов, то в них, напротив, возникают и сохраняются аномально высокие пластовые давления, как, например, в баженовской свите Салымского и других месторождений.

В заключение отметим, что в споре между «органиками» и «неорганиками» о происхождении нефти истина, скорее всего, лежит посередине. Иными словами, результаты проведенных гидротермальных экспериментов свидетельствуют о том, что в образовании нефти участвуют как ОВ, присутствующее в составе осадочных отложений, так и гидротермальные флюиды, поступающие в осадочный чехол из фундамента. Кроме того, как уже отмечалось ранее, тектоногидротермальные процессы также активно участвуют и в процессах миграции образующихся нафтидов, формировании вторичных коллекторов и, наконец, самих УВ-залежей [5, 7].

Эффективным инструментом в поисках обсуждаемых перспективных зон тектоногидротермаль-ного происхождения является метод тектонофизического моделирования, осуществляемого на основе данных сейсморазведки [7].

Выводы

-

1. В результате воздействия гидротермальных флюидов на различные типы пород юрского возраста в них формируется вторичная пористость за счет растворения неустойчивых минералов, представленных в первую очередь плагиоклазами и карбонатами, а также вследствие превращения исходного ОВ в битум и жидкие, а также газообразные УВ.

-

2. С ростом температуры гидротермальных флюидов сидерит и каолинит становятся неустойчивыми и вместо них образуется железистый хлорит; в то же время увеличение концентрации СО 2 в составе гидротермального флюида способствует сохранению сидерита и каолинита.

-

3. Повышение температуры гидротермальных флюидов способствует проявлению окислительных свойств углекислоты, которая начиная примерно с 275 °С и особенно при более высоких температурах активно окисляет и металлы, входящие в состав автоклавов, и ОВ, содержащееся в образцах, в результате

-

4. Можно предположить, что в природных условиях образующаяся СО реагирует с Н 2 , присутствующим в составе ювенильных высокоэнтальпийных гидротерм, в результате чего образуется дополнительное количество УВ (процесс Фишера – Тропша).

-

5. В результате гидропиролиза ОВ юрских отложений, помимо битума, образуется большое количество газообразных УВ, среди которых преобладает С 5 и близкие к нему по времени удержания УВ.

-

6. Благодаря тектоногидротермальным процессам, протекающим в юрских отложениях Западной Сибири, практически одновременно происходит формирование высокоемких пород-коллекторов и генерация нафтидов, которые заполняют эти коллекторы, формируя в них УВ-залежи.

-

7. Для выделения высокопродуктивных зон, в пределах которых происходили тектоногидротер-мальные процессы, следует использовать данные сейсморазведки и результаты тектонофизического моделирования, выполненного на их основе.

чего в составе гидротермальных флюидов образуется большое количество СО.

Список литературы Экспериментальное моделирование процесса взаимодействия гидротермальных флюидов с юрскими отложениями Западно-Сибирского бассейна (система Н2О-СО2)

- Бескровный Н.С., Ермакова В.Н., Талиев С.Д. Битумоиды нефтесодержащих гравелитов и глин в узонской гидротермальной системе // Гидротермальные минералообразующие растворы областей активного вулканизма. — Новосибирск: Наука СОАН СССР, 1974. -С. 135-143.

- Зубков М.Ю., Бакуев О.В., Дворак С.В., Пастух П.И. Вертикальная и латеральная миграция поровых флюидов в юрском комплексе Красноленинского свода // Физико-литологические особенности и коллекторские свойства продуктивных горизонтов Западной Сибири: сб. науч. тр. ЗапСибНИГНИ. - Тюмень, 1988. - С. 68-77.

- Зубков М.Ю. Гидротермальные силициты — перспективный нефтегазопоисковый объект доюрского фундамента Западно-Сибирской плиты // Геология и нефтегазоносность нижних горизонтов чехла Западно-Сибирской плиты: сб. науч. тр. СНИИГГиМС. - Новосибирск, 1990. - С. 87-101.

- Зубков М.Ю., Дворак С.В., Романов Е.А., Чухланцева В.Я. Гидротермальные процессы в шеркалинской пачке Талинского месторождения (Западная Сибирь) // Литология и полезные ископаемые. - 1991. - № 3. - С. 122-132.

- Зубков М.Ю. Тектоногидротермальные процессы в юрских отложениях Западной Сибири // Геология нефти и газа. - 2017. - № 1. -С. 60-76.

- Зубков М.Ю. Связь битуминизации баженовской свиты с гидротермальными процессами (Западная Сибирь) // Горные ведомости. -2018. - Т. 160. - № 6. - С. 6-24.

- Зубков М.Ю. Применение методов экспериментальной тектоники в нефтяной геологии на примере месторождений Западной Сибири // Геотектоника. - 2019. - Т. 53. - № 3. - С. 92-109. DOI: 10.31857/S0016-853X2019392-109.

- Мархинин Е.К. Вулканы и жизнь. - М.: Мысль. - 1980. - 196 с.

- Карпов Г.А. Современные гидротермы и ртутно-сурьмяно-мышьяковое оруденение. - М.: Наука, 1988. - 183 с.

- Киреева Т.А., Буданова Д.И. Роль вертикальной миграции высокотемпературных флюидов в формировании пластовых вод нефтегазовых месторождений на севере Западно-Сибирского бассейна // Вестник МГУ. Сер. 4. Геология. 2013. - № 3. - С. 38-46. DOI: 10.3103/S0145875213030022.

- Зубков М.Ю., Шведенков Г.Ю. Экспериментальное моделирование процесса формирования вторичных коллекторов под действием гидротермальных флюидов различного состава // Пути реализации нефтегазового потенциала ХМАО: сб. мат-лов V науч.-практ. конф. В 2 т. - Т. 1. - Ханты-Мансийск, 2002. - С. 323-332.

- Zubkov M.Yu., Shvedenkov G.Yu., SavinovA.V. The role of hydrothermal solutions in the alteration of organic matter and formation of reservoir rocks. Abstracts // Second International Simposium «Thermodynamics of natural processes» and Russian Symposium «Thermodynamics in geology», 13-20 September 1992. Novosibirsk, Russia. - p. 148.

- Борисов М.В. Геохимические и термодинамические модели жильного гидротермального рудообразования. - М.: Научный мир, 2000. - 360 с.

- Набоко С.И. Формирование современных гидротерм и метаморфизм растворов и пород // Вопросы вулканизма. - М.: Изд-во АН СССР, 1962. - С. 52-62.

- Соколов В.А. Геохимия природных газов. - М.: Недра, 1971. - 336 с.

- Щепеткин Ю.В., Рыльков А.В. Реконструкция энергетических преобразований природной геохимической системы порода-ОВ-вода-нефть (газ) на основе детальных исследований скоплений углеводородов // Энергия и механизм первичной миграции углеводородов. - М.: Наука, 1988. - C. 66-72.

- Справочник физических констант горных пород / Под ред. С. Кларка мл. - М.: Мир, 1969. - 544 с.