Экспериментальное моделирование воздействия гипомагнитных полей на биологические объекты

Автор: Дмитриев С.П., Доватор Н.А., Богомолова Е.В., Панина Людмила Константиновна, Гаврилов Ю.М.

Журнал: Научное приборостроение @nauchnoe-priborostroenie

Рубрика: Исследования

Статья в выпуске: 1 т.22, 2012 года.

Бесплатный доступ

Разработаны экспериментальная аппаратура и методика для исследования влияния сверхслабых постоянных, переменных и комбинированных магнитных полей на живые системы. Проведены эксперименты на биологических моделях низших эукариот - микроскопических грибах, культивируемых в условиях экранирования магнитного поля Земли и компенсации остаточных полей до величин порядка 10÷100 нTл. Показано, что "магнитный вакуум" (ослабление магнитного поля Земли в 200÷600 раз) вызывает аномальный полярный рост мицелия микроскопических грибов.

Сверхслабые магнитные поля, магнитное экранирование, биологические эффекты электромагнитных полей

Короткий адрес: https://sciup.org/14264775

IDR: 14264775 | УДК: 576.3;

Текст научной статьи Экспериментальное моделирование воздействия гипомагнитных полей на биологические объекты

Проблема биологического действия магнитных полей (МП) в последние годы становится особенно актуальной как в связи с возрастающими техногенными загрязнениями естественного фона магнитосферы Земли, так и вследствие внедрения новых методов диагностики и магнитотерапии для лечения заболеваний человека. К настоящему времени надежно установлено влияние магнитных (МП) и электромагнитных полей (ЭМП) на разные биологические процессы [1–5]. Отдельные механизмы реализации эффектов слабых МП в биологических системах различного уровня организации обсуждаются в целом ряде работ [4–9]. Вместе с тем роль геомагнитного поля как фактора естественной среды обитания и эволюции жизни на Земле, а также возможный вклад сверхслабых магнитных полей в процессы функционирования живых систем еще далеки от понимания. Вновь выдвигаемые гипотезы, объясняющие природу биологических эффектов сверхслабых полей, нуждаются в достоверных экспериментальных подтверждениях. Одной из основных проблем, с которой сталкиваются экспериментаторы в этой области исследований, является сложность стандартизации условий экспериментов, что приводит к низкой воспроизводимости результатов опытов.

Целью данной работы являлась разработка методики и магнитной системы с комплектом экспериментальной аппаратуры, позволяющей создавать в большом объеме, достаточном для единовременного проведения и контролируемого воспроизведения биологических экспериментов, ста- бильное однородное сверхслабое МП, а также комбинированные поля, имитирующие для определенной области частотного спектра (1÷10 Гц) воздействие короткопериодных вариаций геомагнитного поля. Методически в работе проводились опыты, позволяющие сравнивать поведение биологических объектов в магнитном поле Земли и в слабых МП при различных экспериментальных условиях.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ АППАРАТУРА ДЛЯ МАГНИТНОГО ЭКРАНИРОВАНИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ МАГНИТНОГО ПОЛЯ

Для проведения исследований по влиянию сверхслабых магнитных полей на биологические объекты была использована экспериментальная установка, содержащая магнитный экран и средства измерения слабого магнитного поля (< 2000 нТл). Схематично установка изображена на рис. 1. Как известно, магнитное экранирование основывается на явлении ослабления внешнего магнитного поля внутри пространства, ограниченного стенками из материала с высокой магнитной проницаемостью. При этом наилучшие результаты достигаются путем использования многооболочечной конструкции экранированного обьема, т. е. при использовании нескольких, коаксиально расположенных один внутри другого экранов. Основными параметрами экранов являются квазистатический коэффициент экранирования К cт магнитной помехи (в диапазоне частот Ω/2 π : 0–1 Гц) и динамический коэффициент экранирования К дин для переменного магнитного поля (Ω/2 π > 1 Гц). Для теоретической

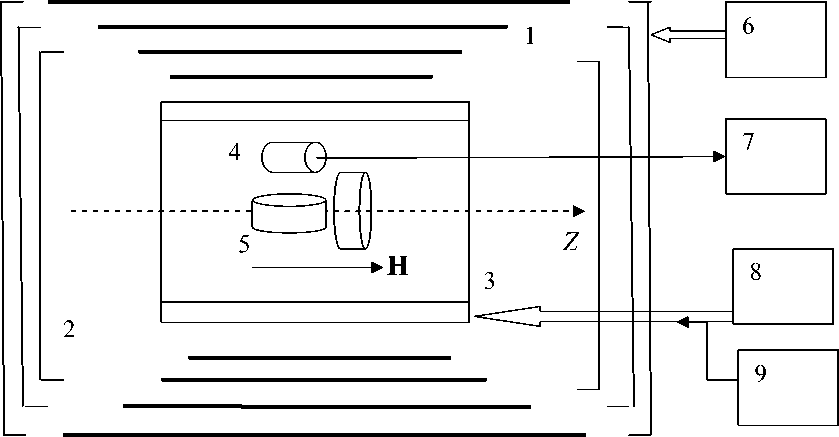

Рис. 1. Схема экспериментальной установки.

1 — цилиндрические оболочки ферромагнитного (НМ-79) экрана; 2 — крышки экрана; 3 — магнитная система: соленоид и кольца Гельмгольца; 4 — квантовый или феррозондовый датчик измерителя магнитного поля; 5 — кюветы с исследуемыми образцами; 6 — источник тока системы размагничивания экрана; 7 — электронный блок измерителя магнитного поля; 8, 9 — источники постоянного и переменного тока, питающие соленоид и системы колец Гельмгольца

оценки коэффициента экранирования многослойного экрана цилиндрической формы с крышками на торцах можно использовать, например, следующее выражение [10]:

К ст = К 1 + К 2 +…+ Кn +

+ К 1 К 2 (1 – A 1 / A 2 ) K 3 (1 – A 2 / A 3 ) +…+

+ Kn (1 – An–1 / An), где K1, K2,…, Kn — коэффициенты экранирования 1-й, 2-й, …, n-й оболочек, определяемые выражением Кi = 1/2 (µi ti / Ri); Ai — площадь поперечного сечения внешней поверхности i-й оболочки; µi — магнитная проницаемость материала, ti — толщина, Ri — внешний радиус соответственно i-й оболочки.

Следует отметить, что расчет величины К дин , характеризующей эффективность экранирования переменного магнитного поля (с частотой Ω/2 π > > 1 Гц) является более сложной задачей из-за необходимости дополнительно учитывать скин-эффект и нелинейную зависимость µ дин (Ω) [11].

В настоящей работе использовался пятислойный магнитный экран цилиндрической формы. При этом 4 внутренних цилиндра были изготовлены из пермаллоя марки НМ-79, а наружный цилиндр (диаметром 50 см и длиной 70 см) был выполнен из железа АРМКО. Цилиндры закрывались крышками, которые изготовлялись из материала цилиндра и имели в середине технологическое отверстие (диаметром ~ 5 cм). Применение разных материалов для наружной и внутренних оболочек экрана обусловлено тем, что АРМКО обладает более высокой магнитной проницаемостью (т. е. имеет меньшее значение магнитного сопротивления) при больших значениях внешнего магнитного поля, в то время как пермаллой, наоборот, обладает более высоким значением µ для более слабых магнитных полей. Коэффициенты экранирования такого экрана вдоль образующей цилиндра и поперек были измерены экспериментально и составляли следующие значения: Кzст = 2000, Кx,yст = 10000.

Важнейшей характеристикой экрана является также внутреннее остаточное магнитное поле, величина которого связана как с технологией отжига оболочек, так и с качеством процедуры размагничивания экрана. В нашем случае для эффективного размагничивания экрана мы использовали алюминиевый стержень диаметром 20 мм и длиной 1.5 м, который вставлялся через технологические отверстия в крышках экрана и через который пропускался переменный ток величиной до 600 А с частотой 50 Гц. Процедура размагничивания состояла в неоднократном плавном изменении тока в диапазоне: 0–600 А с контролем остаточного поля в конце процедуры размагничивания. На рис. 2 представлена типичная картина распределения

MH 2= Hx 2+ Hy 2 + Hz 2

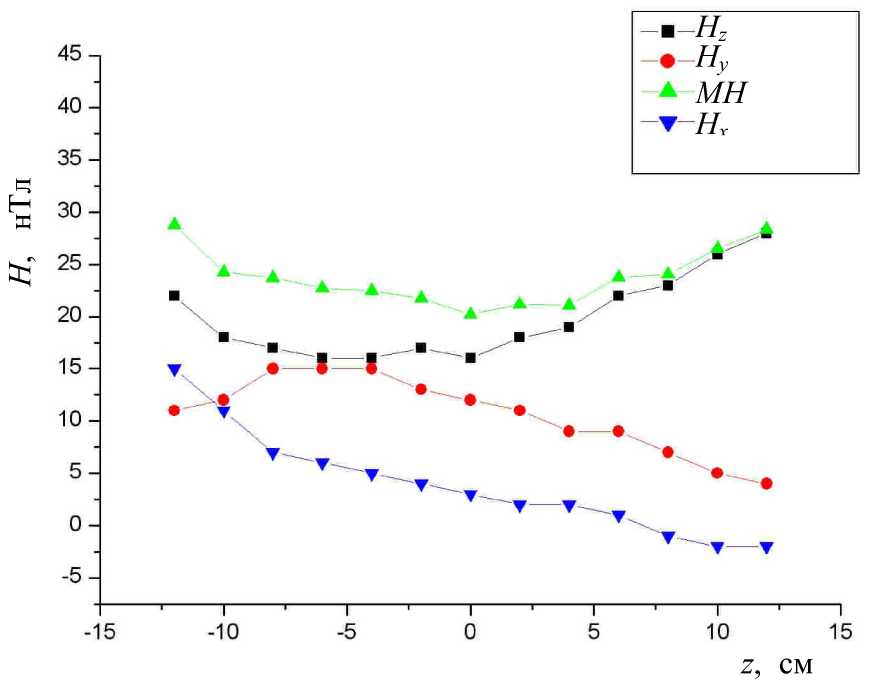

Рис. 2. Пример распределения отдельных компонент и модуля MH остаточного магнитного поля вдоль оси Z магнитного экрана.

а

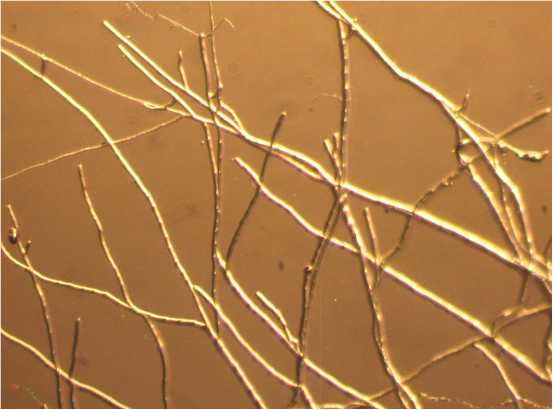

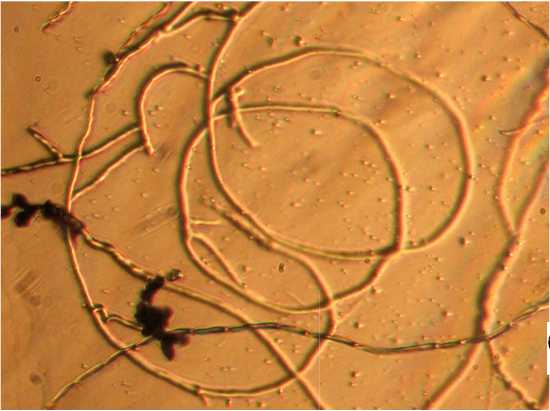

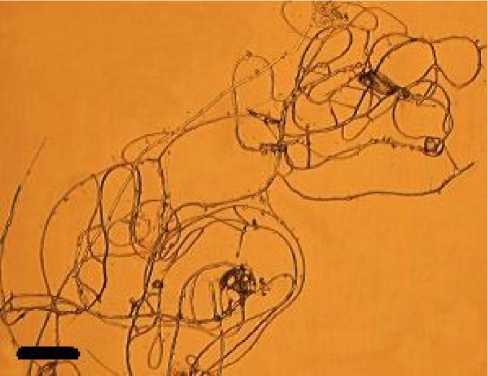

Рис. 3. Рост грибов U. сonsortiale на агаровых пленках.

а — типичный рост в условиях магнитного поля Земли (48 мкTл), б — аномальный рост при 100 нTл.

Масштаб 25 мкм

различных компонент остаточного магнитного поля вдоль оси экрана –12.5 см < z < 12.5 см. Как видно из этого графика, в рабочей области, где размещались биологические объекты, относительная неоднородность магнитного поля (δНост / Ност) не превышала 5∙10–2. Как показано на рис. 1, во внутреннем (диаметр 45 см, длина 65 см ) пермал-лоевом цилиндре экрана размещена система колец Гельмгольца и соленоид. Они подключены к стабилизированному (регулируемому) источнику тока и могут использоваться в работе как для создания внутреннего однородного постоянного МП, так и с целью компенсации остаточного поля, вызываемого проникновением внутрь экрана внешнего лабораторного магнитного поля и остаточной намагниченностью пермаллоевых оболочек. Кроме того, упомянутые устройства могут использоваться для имитации вариаций геомагнитного поля в диапазоне частот (0.1–50 Гц) путем их подключения к низкочастотным генераторам напряжения импульсной или синусоидальной формы.

Для измерения и контроля магнитного поля использовался комплекс магнитометрической аппаратуры, включающий в себя цезиевый квантовый магнитометр М z -типа [12], цезиевый самогенери-рующий (М х -типа) магнитометр [13], нерезонансный цезиевый магнитометр, основанный на эффекте Ханле [14], а также феррозондовый магнитометр.

БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ

В зависимости от конкретных задач эксперимента образцы устанавливали в центре экрана в плоскостях параллельно или перпендикулярно направлению МП. Контрольные образцы находились в тех же условиях по температуре и освещенности, но в геомагнитном поле ~ 48 мкTл. В качестве экспериментального материала использовали грибы Ulocladium consortiale ( коллекция БИН РАН), которые являются удобной экспериментальной моделью для изучения эукариотических клеток (имеющих оформленное ядро в отличие от клеток бактерий). Культивирование проводили на агаризованной среде Чапека в чашках Петри и на тонких агаровых пленках (2 × 2 см). Посев производили суспензией спор концентраци-

Рис. 4. Разупорядоченный рост U. consortiale на агаровых пленках в сверхслабых комбинированных МП.

ПМП — 38 нТл; ПеМП — 190 нТл, 5 Гц.

Масштаб 50 мкм ей 104 мкл–1 методом капли объемом 50 мкл. Для микрофотосъемки использовали цифровую камеру LEICA DC 300F (Leica, Germany), смонтированную на тринокулярный микроскоп H605T (WPI, USA) (объективы х25, x40).

В контрольных условиях микроскопические грибы растут в виде ветвистых фракталоподобных структур [15], прирастающих за счет апикальной (концевой) части отдельных мицелиальных клеток — так называемый полярный рост (рис. 3, а). Нами обнаружено, что при условиях глубокого экранирования магнитного поля Земли в диапазоне магнитной индукции поля от 10 до 100 нTл грибной мицелий вместо прямолинейного полярного роста демонстрирует выраженный кругообразный, спиралевидный рост (рис. 3, б). В работе было проведено более 20 серий экспериментов, в каждом по 10–12 опытов. Воспроизводимость результатов составила 95 %. За положительный результат опыта при регистрации эффекта принималась колония как целое, в которой наблюдались многократные кругообразные аномалии.

При использовании переменной составляющей магнитной индукции ( B AC = 190, 380 нTл; f n = 5, 10 Гц), коллинеарной остаточному магнитному полю B DC = 38 нTл, морфологические паттерны грибов приобретают сложный хаотический характер (рис. 4). В соответствии с теорией магнитного параметрического резонанса [6] использованная схема эксперимента соответствовала значениям параметров γ B AC / f , (где γ = 42.578 Гц / мкТл — гиромагнитное соотношение спинов ядер атомов водорода), при которых в работах [4, 6] наблюдался соответственно максимальный и минимальный биологический эффект.

По нашему мнению, ключевым моментом обнаруженных магнитобиологических эффектов является опосредованное влияние МП на аномальный рост грибов через элементы цитоскелета и ионы Ca2+. Данные предположения требуют дальнейшей экспериментальной проверки именно в условиях глубокого магнитного экранирования, т. к. предыдущие эксперименты в полях около 2 мкТл не выявили подобные аномалии [3].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Полученные в настоящей работе результаты указывают, что использование экранирующей установки описанной конфигурации позволяет достигать сверхслабых магнитных полей вплоть до 10 нТл. Анализ полученных результатов продемонстрировал, что новые, ранее неизвестные магнитобиологические эффекты начинают проявляться в гипомагнитных полях в диапазоне 10– 100 нТл. Преимущества разработанной установки, а именно единовременное проведение и контроли- руемое воспроизведение статистически репрезентативных биологических экспериментов, открывают широкое поле для применения разработанной экспериментальной установки не только в целях исследования эукариотических клеток (включая клетки млекопитающих), но также и для исследования целостных организмов.

Работа поддержана грантом РФФИ 08-02-01134-а, грантом Программы ОФН РАН III.9 "Фундаментальная оптическая спектроскопия и ее приложения", частично работа проводилась при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ.