Экспериментальное обоснование способа моделирования инфицированной ожоговой раны кожи у лабораторных животных

Автор: Добрейкин Е.А.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Макро- и микроморфология

Статья в выпуске: 2 т.9, 2013 года.

Бесплатный доступ

Цель: разработать способ моделирования инфицированной контролируемой по глубине и площади ожоговой раны с помощью применения лазерного излучения. Материал и методы. В условиях хирургического эксперимента на 50 белых лабораторных крысах, под контролем тепловизора, на медную лазерную насадку, установленную на коже животного, осуществлялся контакт световода хирургического лазера в режиме нагрева 220 градусов С в течение 2 с. Проводилось инфицирование ожоговой раны. Результаты. Однократное контролируемое лазерное воздействие разработанным способом позволяет ускорить моделирование и последующее инфицирование ожоговой раны последовательно всех слоев кожи. Заключение. Созданная модель инфицированной ожоговой раны пригодна для разработки эффективной тактики комбинированного хирургического лечения.

Инфицированная рана, лазерное излучение, моделирование, ожоги

Короткий адрес: https://sciup.org/14917707

IDR: 14917707

Текст научной статьи Экспериментальное обоснование способа моделирования инфицированной ожоговой раны кожи у лабораторных животных

дяного пара, что не позволяет точно рассчитать как глубину, так и площадь ожоговой раны.

Новый способ моделирования гнойной (инфицированной) хирургической раны в эксперименте предложили Г. Е. Афиногенов и соавт. [4]. Для моделирования гнойной раны авторы использовали самцов морских свинок, которым на коже межлопаточной области создавали рану длиной 5 см и раневой канал, в который вводили 0,1 мл физиологического раствора с монокультурой тест-микроорганизмов или микробной ассоциацией. Моделирование раны подобным образом позволяло избежать дополнительной контаминации её поверхности, а также провести контаминацию строго регламентированными дозами патогенных микроорганизмов. Г. Е. Григорьев и соавт. [5] для создания инфицированной раны иссекали кожный покров с последующим подшиванием краев раны к подлежащим тканям. Образовавшийся струп и некротизированные ткани иссекали в пределах здоровых тканей и устанавливали полупроницаемую мембрану, под которую вводили бактериальную взвесь, содержащую 0,5 мл E.coli 109 и 0,5 мл Ps.aeraginosa 109. Способ обеспечивает получение модели инфицированной кожной раны с заданной бактериальной обсемененностью, по своим характеристикам максимально приближенной к реальному клиническому те- чению раневого процесса. Однако для инфицирования моделированной ожоговой поверхности данный способ не пригоден.

Одним из современных способов моделирования ожоговой раны кожи, позволяющих быстро воспроизвести ожоговую рану точно заданной площади и глубины поражения кожи экспериментального животного, является предложение использовать излучение хирургического лазера [6]. Однако при воздействии световодом хирургического лазера «Лазермед 0110» обеспечивается недостаточная площадь лазерного воздействия на кожу, так как световод лазера имеет диаметр 2 мм, и, таким образом, для получения заданной площади ожога требуется многократное воздействие на кожу. Данный способ взят нами за прототип, доработан и апробирован в условиях эксперимента. Других способов моделирования инфицированных ожоговых ран в современной литературе не найдено.

Цель исследования : разработка современного способа моделирования инфицированной контролируемой по глубине и площади ожоговой раны кожи экспериментального животного. Данная проблема остаётся актуальной задачей экспериментальной комбустиологии, практически важной для определения тактики хирургического лечения в зависимости от морфологических особенностей заживления гнойной раны.

Материал и методы. Экспериментальные исследования проведены на 50 белых лабораторных крысах линии «Вистар» мужского пола массой 190±30 г. Возраст лабораторных животных составлял 9 месяцев. Все крысы проходили необходимый карантин в виварии, где они содержались в индивидуальных клетках, в закрытом, теплом помещении на сбалансированном пищевом и свободном водном режиме. Работы с животными проводились в соответствии со всеми современными стандартами Этического комитета и требованиями биоэтических норм [7, 8].

При изучении особенностей течения раневого процесса на протяжении 14 суток после моделирования ожога и инфицирования раны было проведено две серии экспериментов на крысах. В первой серии экспериментов на 25 животных был моделирован ожог III Б степени по разработанному нами способу [9]. 25 животным второй серии проводили инфицирование моделированной термической раны.

Животным под внутримышечным наркозом (Sol. Zoletili 0,5%) в межлопаточном пространстве спины сбривалась шерсть, кожа обрабатывалась спиртом, размечался и брился участок кожи, к коже подводили насадку — медную пластинку площадью 400 мм2 и толщиной 1 мм. В работе был использован серийный переносной лазер «Лазермед 10–01», и через торец световода лазера контактно, с помощью насадки, воздействовали на кожу излучением длиной волны 1064 нм в постоянном режиме, мощностью на торце световода 7,8–8,2 Вт. Под контролем тепловизора пластинка нагревалась до 220ОС, после чего выдерживалась на коже ещё в течение 2 секунд. В результате создавали ожоговую рану последовательно всех слоев кожи до подкожной клетчатки (ожог IIIБ степени) площадью, соответствующей площади медной пластинки (рис. 1).

При инфицировании ожоговых ран животным второй серии эксперимента пользовались лабораторными штаммами Pseudomonas aeruginosa и Staphylococcus aureus. Для этого из суточных агаровых культур по оптическому стандарту мутности Мак-

Фарланда готовили суспензию в физиологическом растворе хлорида натрия в конечной концентрации 3Ч107 КОЕ/мл и суспензией в объеме 0,1 мл взвеси однократно орошали рану. В результате формировались инфицированные ожоговые раны. Для изучения гистологической картины заживления инфицированной ожоговой раны животных выводили из эксперимента в соответствующие сроки и забирали материал для исследования.

На протяжении 14 суток эксперимента в динамике визуально оценивали деструктивные процессы в ране, проводили планиметрию, макроскопически изучали выделенные участки кожи ожоговой поверхности и пограничной области раневого дефекта. Для проведения гистологического исследования объекты фиксировали в 12%-ном растворе формалина, проводили в спиртах и заливали в целлоидин-парафин. Выполненные парафиновые срезы окрашивали гематоксилином и эозином, пикрофуксином по Ван Ги-зону, азур-эозином по Романовскому, на фибрин по Шуенинову. Гистологические срезы толщиной 5 мкм изучали светооптически с помощью светового микроскопа Nicon Alphaphot-2 YS2-H (Japan).

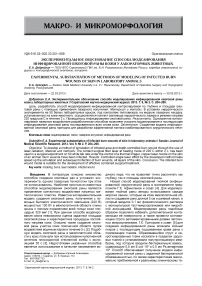

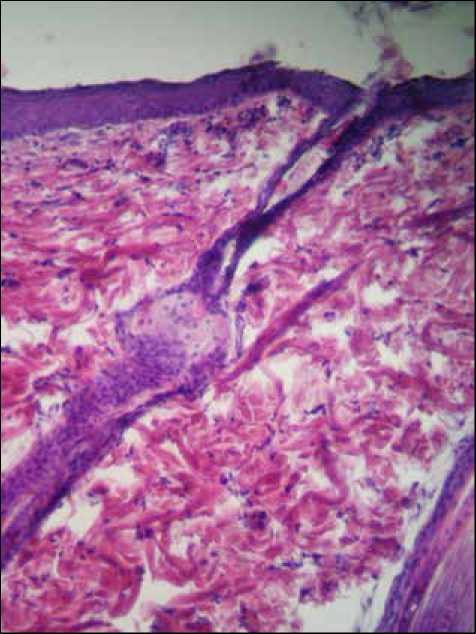

Результаты. При исследовании гистологических препаратов через сутки после создания ожога во всех сериях экспериментов в зоне термического воздействия были обнаружены выраженные альте-ративные изменения: в эпидермисе отсутствовали ядра, границы между отдельными кератиноцитами практически не определялись, эпидермальный пласт представлял собой вакуолизированную массу. Роговой слой окрашивался фуксином в темно-красный цвет. В дерме нарушалось расположение сосочков, под базальной мембраной появлялись полиморфно-ядерные лейкоциты, сетчатый слой резко отечен, коллагеновые волокна образовывали грубые конгломераты и фрагментировались, разрушались сальные железы и волосяные фолликулы (рис. 2).

На 3-й день после воспроизведения ожога у животных рана покрывалась толстым, жестким струпом буровато-коричневого цвета, спаянным с подлежащими тканями. Струп заходил за края раны, наслаиваясь на кожу на расстояние 2–3 мм. Края раны у животных первой серии были утолщены и резко возвышались над струпом (рис. 3). Крысы отказывались от еды, практически не двигались по клетке. В данный период наблюдения начиналось размягчение

Рис. 1. Крыса 0–3. Ожоговая рана, воспроизведенная путем нагрева лазером медной насадки (температура нагрева 2200С, время экспозиции 2 с). Ожог III Б степени струпа, при надавливании из-под струпа выдавливался серозно-гнойный экссудат.

При исследовании гистологических препаратов обнаружено, что струп состоял из двух слоев: наружного (высохший экссудат местами со скоплениями нейтрофильных лейкоцитов) и внутреннего (с некротизированной тканью, нейтрофильными лейкоцитами и экссудатом).

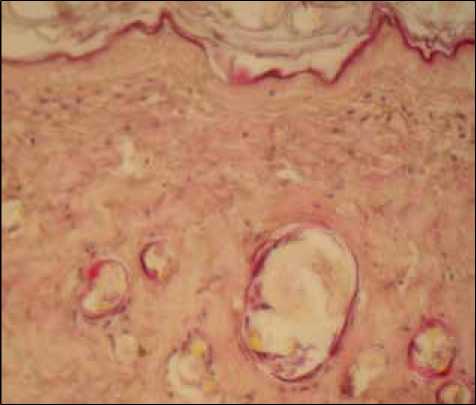

В дне раны определялись признаки активного экссудативного воспаления, проявляющегося в лимфоцитарно-лейкоцитарной инфильтрации и отеке тканей, нарушении микроциркуляторного русла в виде расширенных сосудов, выраженной периваскулярной инфильтрации. Капилляры, посткапиллярные венулы и мелкие вены в дне раны паралитически расширены, эндотелиальные клетки в них набухшие, с мутной цитоплазмой. Отмечался застой крови, сопровождающийся краевым стоянием лейкоцитов. Характерно наличие мощного лейкоцитарного вала, в котором преобладают нейтрофильные лейкоциты и продукты их распада. Макрофаги и тучные клетки единичные. Края раны резко утолщены за счет отека, эпидермис в состоянии дегенерации (рис. 4).

На 7-е сутки эксперимента ожоговая поверхность оставалась бледной, с редкими грануляциями, фибриновым налетом и подрытыми краями. На 14-е сутки размеры раны в целом уменьшились, но ее края оставались подрытыми, местами сохранялся трудноотделяемый струп. Таким образом, изучение особенностей течения раневого процесса у белых лабораторных крыс, у которых была смоделирована ожоговая рана разработанным методом, показало типовое течение патологического процесса при 100%-ной выживаемости животных в условиях спонтанного (без лечения) заживления.

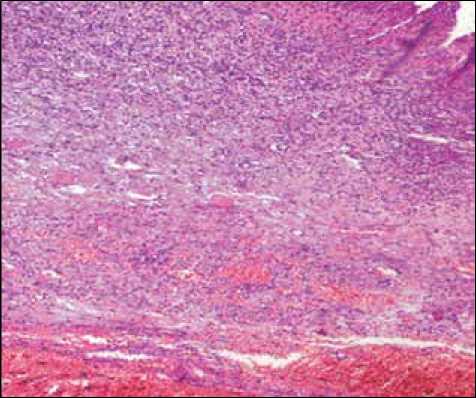

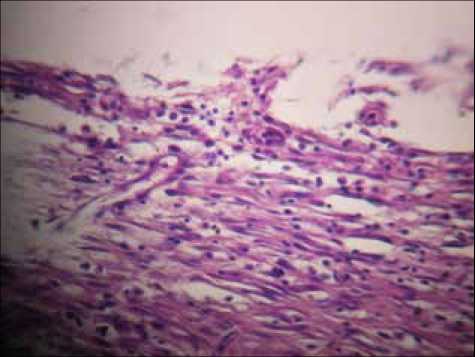

Для изучения особенностей течения раневого процесса у животных второй серии эксперимента на 3-й день после воспроизведения ожога под местным наркозом снимали струп и инфицировали раны лабораторными штаммами Pseudomonas aeruginosa и Staphylococcus aureus. К 7-м суткам наблюдения ожоговая поверхность раны оставалась бледной, с редкими грануляциями, фибриновым налетом и подрытыми краями. На гистологических препаратах из зоны ожога выявлялись признаки альтерации: отёк дермы, деструкция коллагеновых волокон; были обнаружены небольшие по площади инфильтраты, содержащие нейтрофильные гранулоциты в области сохранившихся волосяных фолликулов. Зона коагуляционного некроза распространялась на всю кожу и подлежащие мышцы. Выявлялось проникновение микроорганизмов внутрь некротизированной ткани. На 10-е сутки после инфицирования ожоговая рана представляла собой бледную, изрытую, неживую ткань, покрытую фибрином, имела место плазмор-рея. В течение всего срока наблюдения крысы оставались вялыми, пищу и воду почти не принимали. К 14-м суткам эксперимента размеры раны в целом уменьшились, но ее края оставались подрытыми, местами сохранялся трудноотделяемый струп. Морфологические изменения отражали динамику процесса репаративной регенерации, причем выраженность пролиферативных процессов была различная в препаратах парацентральной и краевой зон ожоговой раны (рис. 5, 6).

Обсуждение. В рамках реализации предпринятого экспериментального исследования мы придерживались классификации течения раневого процесса, предложенной коллективом авторов Института

Рис. 2. Альтеративные изменения в зоне ожога. Отек дермы, деструкция коллагеновых волокон, волосяных фолликулов и сальных желез. Первые сутки опыта. Окраска пикрофукси-ном. Ув.х100

Рис. 3. Крыса 0–7. Ожог III Б степени на третьи сутки эксперимента (до инфицирования)

Рис. 4. Гистологический срез кожи крысы 3 с после воспроизведения ожога. Деструкция всех слоев кожи, лейкоцитарная инфильтрация, отек, венозное полнокровие, стаз. Ожог III Б степени. Окраска гематоксилин-эозином. Ув.х50

Рис. 5. Крыса 9–14. Парацентральная зона ожоговой раны. 14-е сутки эксперимента. Ожог III Б степени. Окраска гема-токсилин-эозином. Ув.х100

Рис. 6. Крыса 9–14. Краевая зона ожоговой раны. 14-е сутки эксперимента. Ожог III Б степени. Окраска гематоксилин-эо-зином. Ув.х100

хирургии РАМН им. А. В. Вишневского: 1) фаза воспаления, разделяющаяся на период сосудистых изменений и период очищения раны от некротических тканей; 2) фаза регенерации, образования и созревания грануляционной ткани; 3) фаза реорганизации рубца и эпителизации. Поставленная цель исследования предполагала решение следующих задач: 1) определить клинико-морфологические характеристики моделированной лазером ожоговой раны III Б степени, иллюстрирующие процесс регенерации раны в первые 14 суток после нанесения ожога; 2) оценить особенности течения ранево- го процесса моделированной термической раны после инфицирования ее указанным способом.

Двухнедельное изучение течения раневого процесса в экспериментах первой серии с использованием установленных параметров излучения хирургического лазера показало типичное течение патологического процесса, не отличающееся по визуальным и клинико-морфологическим характеристикам от ожоговых ран, полученных другими способами в условиях спонтанного (без лечения) заживления. В краях ран лишь на 14-е сутки у животных первой серии отмечена тенденция к появлению рыхлых грануляций и лишь в двух наблюдениях отмечено начало эпителизации раневой поверхности главным образом за счет пролиферации эпидермиса.

Проведенное исследование животным второй серии позволило установить некоторые особенности развития деструктивных процессов, особенно во второй и третьей фазах раневого процесса. Так, при инфицировании ожоговой раны III Б степени установлен ряд значительных отличий как в макроскопической оценке самой раны, так и в особенностях развивающихся через 7–14 суток репаративной регенерации и пролифирации. При этом обнаруживалось повреждение всей толщи эпителиального покрова, наблюдался коагуляционный некроз эпителия. Коагуляционный некроз захватывал и собственно дерму, где обнаруживались некротизированные клеточные элементы с явлениями резко выраженного кариопик-ноза. В большинстве срезов явления некроза дермы наблюдались вплоть до жировой клетчатки, а в ряде случаев отмечалось поражение и самой подкожножировой клетчатки.

При сравнительном исследовании темпов заживления ран и морфологических признаков раневого процесса во второй экспериментальной серии нами отмечено замедление фаз раневого процесса. При инфицированных ожоговых ранах удлинялись сроки демаркации некротических тканей, периода клеточной инфильтрации, резко замедлен темп разрастания сосудистой сети и развития грануляционной ткани. Так, во всех наблюдениях даже к 14-м суткам не отмечено полного очищения раны от гнойно-некротических тканей, появления полноценных грануляций и тем более признаков эпителизации раны.

Данные клинико-морфологические признаки свидетельствуют о тяжести течения раневого процесса при гнойных осложнениях глубоких ожогов, что должно найти отражение в определении адекватной лечебной тактики. Так, если в I фазе необходимо обеспечить антимикробное, некролитическое, сорбирующее, обезболивающее и защитное действие, то во II и III фазах следует создать физические условия для оптимального течения репаративных процессов.

Заключение. В результате проведенного экспериментального исследования разработана и запатентована современная модель создания ожоговых ран с помощью лазерных технологий, способная программировать как размеры, так и глубину ожогового поражения кожи. В целом разработанный способ моделирования ожоговых ран прост в техническом исполнении, значительно сокращает время термического воздействия на кожу, экономически целесообразен и доступен, позволяет стандартизировать эксперимент, четко соблюдать заданные критерии площади и глубины ожога и может применяться в экспериментальной хирургии и комбустиоло-гии. Принципиальные клинико-морфологические особенности течения раневого процесса отме- чены при инфицировании ожоговой раны. В перспективе продолженные нами исследования будут направлены на выбор рациональной тактики хирургического лечения, при котором в зависимости от фазы и характера раневого процесса целесообразно применение лазерных нанотехнологий.

Список литературы Экспериментальное обоснование способа моделирования инфицированной ожоговой раны кожи у лабораторных животных

- Шин Ф.Е., Стрельников П.И., Странадко Е.Ф. Фотодинамическая терапия экспериментальных ожоговых ран//Лазерная медицина. 2009. № 13. С. 55-60

- Бгатова Н. П., Паничев A.M., Кокшарова В. П. Структура эндотелиоцитов лимфатических капилляров кожи в условиях коррекции раневого процесса при термическом ожоге//Бюллетень СО РАМН. 2005. № 1 (115). С. 37-42

- Болтовская В. В. Патоморфология раневого процесса в зоне глубокого ожога кожи в условиях применения низкоинтенсивного электромагнитного излучения: автореф. дис.... канд. мед. наук. Саратов, 2006. 14 с.

- Способ моделирования гнойной (инфицированной) хирургической раны в эксперименте: пат. № 2195709 от 27.11.2002/Г. Е. Афиногенов

- Способ моделирования инфицированной кожной раны: пат. № 2431890 от 12.09.2010/Г. Е. Григорьев

- Способ моделирования ожоговых ран в эксперименте: заявка на изобр. № 2010143368 от 22.10.10./В. В. Алипов

- Правила проведения работ с использованием экспериментальных животных (прил. к приказу МЗ СССР от 12.08.1977 г. №755). М., 1980

- Европейская конвенция о защите позвоночных животных, используемых для экспериментов или в иных научных целях (ETS № 123), г. Страсбург, 18.03.1986 г. М., 1990

- Способ моделирования термической ожоговой раны кожи у лабораторных животных: пат. № 2472232 от 24.03.2011/А.В. Колсанов, В.В. Алипов, Е.А. Добрейкин.