Экспериментальное определение времени релаксации напряжений лесного грунта

Автор: ГрИгорьев Игорь владиславовиЧ., Никифорова Антонина ивановнА., Пелымский Александр андреевиЧ., Хитров Егор германовиЧ., Хахина Анна михайловнА.

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Технические науки

Статья в выпуске: 8 (137), 2013 года.

Бесплатный доступ

Исследуется вопрос экспериментального определения времени релаксации напряжений лесного почвогрунта. Даются сведения об использованной лабораторной установке, методике проведения опытов и обработки экспериментальных данных. На примере суглинка установлено влияние влажности и температуры грунта на время релаксации напряжений. Приведены составленные по результатам обработки экспериментальных данных уравнения регрессии, адекватность которых подтверждена с точки зрения математической статистики.

Грунт, температура, влажность, деформации сжатия, релаксация напряжений

Короткий адрес: https://sciup.org/14750569

IDR: 14750569 | УДК: 624.131.5

Текст научной статьи Экспериментальное определение времени релаксации напряжений лесного грунта

При определении глубины колеи, образующейся при проходе лесозаготовительной машины по лесному почвогрунту, получили распространение модели, основанные на решении задачи о вдавливании штампа в упругое полупространство (например, [2], [4]). В рамках этих моделей вначале рассчитывается величина вертикальной деформации сжатия почвогрунта под действием на него нормального давления со стороны машины, при этом важно учесть и время воздействия нагрузки на грунт [1], [3]. Для этого в расчетах пользуются значением удельного давления со стороны машины p, умноженным на коэффициент динамичности, который определяется по формуле [1]:

К Д = 1 - exp

t

А

t p )

где t – время воздействия, определяемое скоростью движения машины и геометрическими параметрами движителя, tp – время релаксации напряжений. p

Время релаксации напряжений связано с механическими свойствами грунта и определяется экспериментально [1]. Исследования, проводившиеся ранее в этой области, не отражают влияния температуры почвогрунта и его влажности на время релаксации напряжений. Ввиду того что и температура, и влажность почвогрунта разрабатываемой лесосеки варьируются в широком диапазоне, проведение дополнительных экспериментальных исследований по определению влияния этих параметров на релаксационные свойства лесного грунта представляется актуальным.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

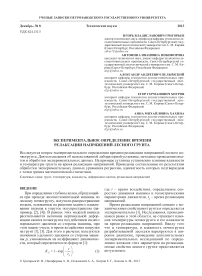

Для проведения лабораторных опытов использован экспериментальный стенд, схема которого представлена на рис. 1.

Рис. 1. Схема экспериментального стенда по исследованию развития деформаций лесного грунта во времени: 1 – индикатор; 2 – рычаг; 3 – подвеска; 4 – штамп;

5 – цилиндрическая форма с образцом грунта;

6 – столик; 7 – микрометр

Суть экспериментов заключалась в следующем. Экспериментальный грунт заданной массы m уплотнялся в цилиндрической форме 5, после чего форма с грунтом размещалась на столике 6. Штамп 4 опускался на образец грунта, включалась видеокамера (на рис. 1 условно не показана), затем на подвеске 3 размещался груз. Показания микрометра фиксировались при помощи камеры. Фотохронометрическая съемка показаний микрометра осуществлялась в течение 40 с, значения показаний в это время принимались за максимальные.

При проведении экспериментов по определению характера развития деформаций сжатия лесного грунта во времени при действии постоянной нагрузки в качестве контролируемых независимых параметров были приняты:

-

• тип грунта (определялся по стандартной методике, суглинок);

-

• влажность грунта на границе текучести и раскатывания (определялась как среднее значение соответствующих характеристик трех проб экспериментального грунта по стандартной методике, в опытах равнялась соответственно 50 и 20 %);

-

• масса и начальная плотность экспериментального грунта (масса определялась на электронных весах и составляла в среднем 100 г, плотность грунта достигалась при помощи стандартного прибора уплотнения грунта, среднее значение плотности в опытах – 1150 кг/м3);

-

• геометрические параметры цилиндрической формы 5 (рис. 1) – внутренний диаметр d внутр = 50 мм;

-

• вес эталуонного груза q , создающего давление на образец грунта ( q = 20 Н).

Переменными факторами являлись:

-

• влажность экспериментального грунта (предварительно определялась как среднее значение влажности трех проб грунта по стандартной методике, после окончания каждого опыта образец подвергали отдельным испытаниям по определению влажности весовым методом);

-

• температура экспериментального грунта (принималась равной температуре воздуха, при которой грунт предварительно выдерживался, контролировалась при помощи термометра).

Основные уровни и интервалы варьирования переменных факторов в ходе исследований следующие:

-

• влажность экспериментального грунта, W , 30–60 %, интервал 15 %;

-

• температура экспериментального грунта, T , 5–25 °C, интервал 10 °C.

Число повторений каждого опыта равнялось пяти ( n = 5).

Выходным параметром являлось время релаксации t p напряжений в грунте, которое определялось кpосвенным путем способом, изложенным ниже.

Примем во внимание, что коэффициент K д в формуле (1) является понижающим, то есть при K д, равном единице, значение деформации сжатия максимально. Поскольку:

p-KA p

A h ( t ) = p h о = ph о 1 - exp

E E

t

—

I t p )

,

где h0 – начальная высота размещенного в форме 5 образца грунта, E – модуль общей деформации грунта, справедливо следующее равенство:

A h = ph (3) max 0 .

E

После расшифровки результатов видеосъемки рассчитывалось отношение показаний микрометра в определенный момент времени Δ h ( t ) к максимальному значению Δ h max для каждого опыта.

По полученным данным для каждого образца грунта при помощи метода наименьших квадратов строились корреляционные уравнения вида:

AhM = [ i - exp (- a pt ) ], (4)

откуда затем определялось время релаксации t p в каждом опыте по формуле:

t p = — a p

.

Расчетное значение критерия Кохрена G p для результатов опытов составляет 0,1721, что мpень-ше табличного значения (0,3600). Таким образом, можно говорить о том, что опыты воспроизводимы.

Статистическая обработка результатов (средние значения tр (средн) для каждого опыта) позволила получить р урравнение для времени релаксации напряжений лесного грунта в зависимости от влажности и температуры в виде линейной и квадратичной зависимости.

Линейное уравнение имеет вид:

tp = 1,7 + 0,565 ∙ W – 0,0436 ∙ T –(6)

– 0,000747 ∙ W ∙ T.( )

Квадратичному уравнению соответствует формула:

tp = 2,76 + 0,0314 ∙ W – 0,145 ∙ T –

– 0,000747 ∙ W ∙ T +(7)

+ 0,000279 ∙ W 2 + 0,00338 ∙ T 2.

В таблице представлены сведения об отклонении расчетных значений времени релаксации, получаемых по уравнениям (6), (7), от его среднего значения по результатам экспериментов.

Отклонение расчетного значения времени релаксации от экспериментального значения

|

W, % |

T, °С |

t р (средн) ,с |

Расчеты по уравнению (6) |

Расчеты по уравнению (7) |

||

|

tр(расч), с |

Δ, % |

tр(расч), с |

Δ, % |

|||

|

30 |

5 |

3,19 |

3,065 |

–3,9 |

3,201 |

0,3 |

|

45 |

5 |

3,915 |

3,856 |

–1,5 |

3,929 |

0,4 |

|

60 |

5 |

4,814 |

4,648 |

–3,4 |

4,784 |

–0,6 |

|

30 |

15 |

2,243 |

2,405 |

7,2 |

2,202 |

–1,8 |

|

45 |

15 |

2,824 |

3,084 |

9,2 |

2,819 |

–0,2 |

|

60 |

15 |

3,522 |

3,764 |

6,9 |

3,562 |

1,1 |

|

30 |

25 |

1,855 |

1,745 |

–5,9 |

1,88 |

1,3 |

|

45 |

25 |

2,4 |

2,312 |

–3,7 |

2,385 |

–0,6 |

|

60 |

25 |

3,031 |

2,88 |

–5 |

3,015 |

–0,5 |

Из таблицы видно, что максимальное отклонение расчетных значений времени релаксации, рассчитанных по уравнению (6), от данных опытов составляет 9,2 %, по уравнению (7) – 1,8 %.

При этом расчетное значение критерия Фишера, который характеризует адекватность полученных моделей данным экспериментов, при использовании уравнения (6) составит 4,75, уравнения (7) – 2,35.

Несмотря на то что с точки зрения статистики адекватным можно признать только квадратичную зависимость (7), на наш взгляд, на практике в приближенных расчетах можно пользоваться и уравнением (6), поскольку процентное отклонение получаемых по нему расчетных данных от экспериментальных не велико.

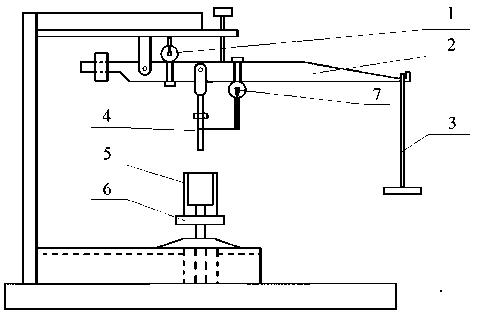

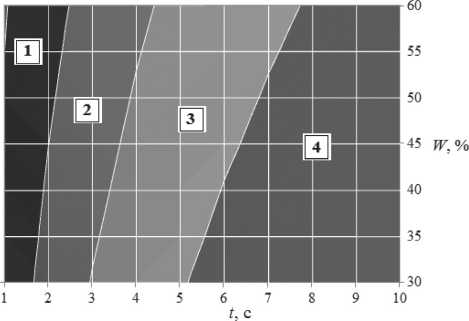

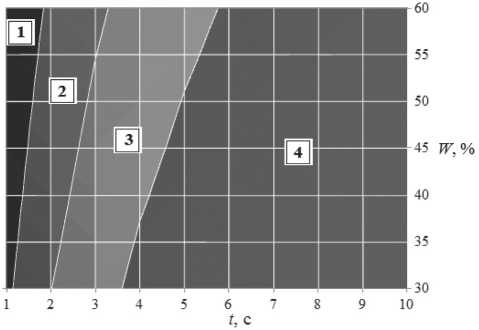

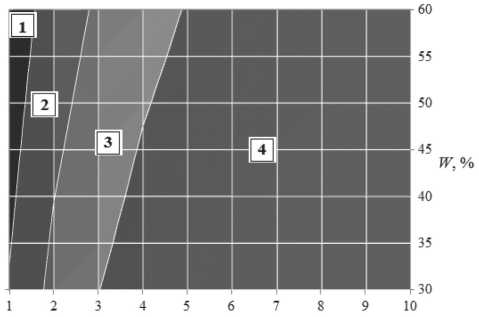

Графики на рис. 2–4 показывают отношение текущей деформации сжатия к максимальному значению, принятому за единицу, в зависимости от влажности грунта при различных температу- рах (графики построены по уравнению (4), в котором использовано выражение (7) для определения времени релаксации tp).

Рис. 2. Развитие деформаций во времени при температуре грунта 5 °C: 1 – 0,2–0,4; 2 – 0,4–0,6; 3 – 0,6–0,8; 4 – 0,8–1

Рис. 3. Развитие деформаций во времени при температуре грунта 15 °C: 1 – 0,2–0,4; 2 – 0,4–0,6; 3 – 0,6–0,8; 4 – 0,8–1

Рис. 4. Развитие деформаций во времени при температуре грунта 25 °C: 1 – 0,2–0,4; 2 – 0,4–0,6; 3 – 0,6–0,8; 4 – 0,8–1

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты проведенных экспериментальных исследований позволяют сделать следующие выводы:

– Результаты опытов по определению времени релаксации напряжений лесного грунта были воспроизводимы (расчетное значение критерия Кохрена составило 0,1721).

– Время релаксации напряжений в лесном почвогрунте зависит от температуры и влажности грунта. Полученная по результатам обработки регрессионная модель имеет вид уравнения (7). Модель адекватна полученным экспериментальным данным (расчетное значение критерия Фишера составляет 2,35).

– При снижении температуры грунта и увеличении его влажности деформации сжатия развиваются медленнее. Например, при температуре грунта 25 °C, по данным опытов, до 80 % деформации сжатия приходится на первые 3 с действия нагрузки, а при 5 °C деформации достигнут той же величины за 5 с (рис. 2–4). Этот факт подтверждает важность учета скорости движения машины по грунту лесосеки при определении глубины образующейся колеи.

EXPERIMENTAL ASSESSMENT OF STRESS RELAXATION TIME FOR FOREST SOILS

Список литературы Экспериментальное определение времени релаксации напряжений лесного грунта

- Агейкин Я. С. Вездеходные колесные и комбинированные движители: теория и расчет. М.: Машиностроение, 1972. 184 с.

- Григорьев И. В., Лепилин Д. В., Барашков И. А., Киселев В. С., Киселев Д. С. Обоснование расчетных схем при теоретических исследованиях динамического уплотнения почвогрунта трелевочной системой//Технология и оборудование лесопромышленного комплекса: Межвузовский сборник научных трудов. Вып. 1. СПб.: ЛТА, 2008. С. 11-20.

- Киселев Д. С. Уменьшение колееобразования при работе лесных колесных машин на переувлажненных почво-грунтах: Дис.. канд. техн. наук. Архангельск, 2013. 160 с.

- Шапиро В. Я., Григорьев И. В., Жукова А. И. Особенности динамического уплотнения почвы при ее циклическом нагружении//Актуальные проблемы современной науки. 2006. № 3 (30). С. 286-293.