Экспериментальное применение метода геометрической морфометрии для анализа средневекового орнамента

Автор: Жилина Н. В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: От камня к бронзе

Статья в выпуске: 265, 2021 года.

Бесплатный доступ

Метод геометрической морфометрии применен для изучения средневекового растительного орнамента декоративного стиля с пышными мотивами, развитого в разных регионах. В связи с важностью вопроса о происхождении стиля на Руси проведено сравнение небольших серий растительных мотивов произведений художественного металла: древнерусских - X в. и восточных - VI-IX вв. Сравнение контуров мотивов с помощью метода геометрической морфометрии дополнено построением гипотетических линий развития орнамента на Востоке и Руси, идущих от разных источников, сближающихся и расходящихся. Листья восточных мотивов получают сложный ритм криволинейного контура. Листья древнерусских мотивов развиваются в стебли с более ровным криволинейным контуром. Эксперимент выявил различия в конкретном ходе стилистического развития орнамента на Востоке и на Руси. Сходства касаются общего движения от геометризма к пышности. Метод геометрической морфометрии дополняет и уточняет описательное сравнение орнамента. Перспективно его применение на более многочисленном и разнообразном по происхождению средневековом материале.

Геометрическая морфометрия, растительный орнамент, мотивы, контур, сравнение

Короткий адрес: https://sciup.org/143178351

IDR: 143178351 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.265.188-200

Текст научной статьи Экспериментальное применение метода геометрической морфометрии для анализа средневекового орнамента

К настоящему времени метод применяется в биологии и антропологии. Он начинает использоваться и в археологии для характеристики произведений наскального искусства, орудий труда каменного века и в других сферах.

Из биологических объектов методом геометрической морфометрии изучаются, например, крылья и листья. Возникает мысль о возможности сравнения мотивов или элементов растительного и зооморфного орнаментов. По сравнению с биологическими объектами орнаментальные, конечно, характеризуются отличиями. При создании их формы проявляется некоторая свобода творчества мастеров, отражаются их конкретные навыки и своеобразные условия возникновения произведений. Такая интересная для искусствоведения, но не всегда предсказуемая свобода не очень полезна для метода. Орнаментальные мотивы оказываются более свободными по сравнению с биологической изменчивостью, которая сдерживается жизнеспособностью формы, отработанной в процессе ее сложения или, говоря в общем виде, законами природы. В качестве компенсации данного недостатка можно указать на то, что складывающийся стиль эпохи создает эталонные образцы, устанавливает некоторые законы и нормы, отчасти сдерживающие и регулирующие развитие орнаментации.

Данная статья ставит целью продемонстрировать использование метода геометрической морфометрии для изучения средневекового растительного орнамента.

Получена консультация одного из основных специалистов и пионеров использования метода геометрической морфометрии – И. Я. Павлинова, начато сотрудничество с ним в применении этого метода. Простановка меток на выбранных нами объектах, вычисления и их анализ проведены И. Я. Павлиновым1.

Для анализа необходимо выбирать объекты с одинаковой структурой. Например, можно сравнивать сосуды, состоящие из одних и тех же частей: чаши на поддоне сравниваются между собой; чаши с ручками – также между собой ( Васильев и др ., 2018. С. 19, 20. Рис. 1.1). Точно так же из материала декоративного искусства можно сравнивать орнаментальные мотивы аналогичной структуры: трилистники – между собой; пятилистники – между собой.

Для эксперимента выбран сложившийся к X в. растительный орнамент, относимый к широко распространенному, но довольно неконкретно определяемому растительному декоративному стилю с пышными набухшими почкообразными листьями, бутонами и изгибающимися стеблями, а также составленными из них мотивами: трилистниками, пятилистниками, многолистниками.

Стиль развивался в разных регионах и странах: Иране, Средней Азии, Сая-но-Алтае, Хазарском каганате, Волжской Булгарии, Венгрии, Великой Моравии, на Руси. Нарядная орнаментация украшает металлические предметы престижной всаднической культуры: сбруйные и поясные наборы, сумки, сосуды. Значение восточной традиции для развития пышного растительного стиля исследователи часто понимают как очевидное.

На наш взгляд, истоки нового стиля связаны с развитием завитковой и линейной орнаментации и взаимодействием ее с контуром изделия. Тонкий завитковый

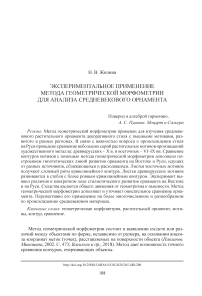

Рис. 1. Орнаментация оковки большого турьего рога из кургана Черная Могила, вторая половина X в.

а – часть общей фризовой композиции, парные сплетенные звери (волки); б – растительный мотив – пятилистник, соединяющий их хвосты (по: Рыбаков , 1971. Ил. 3)

и линейный орнаменты оставляют широкие промежутки фона, где рождаются пышные элементы, сочетающиеся с фигурным краем изделия. Начальный линейный этап представлен во всех центрах распространения стиля.

Для подтверждения самостоятельности развития стиля в том или ином регионе, и конкретно на Руси, важны данные об автохтонности производства, его ремесленных традициях ( Орлов , 1984. С. 42–47; Мурашева , 2000. С. 91–94). Однако это не исключает художественного воздействия со стороны других регионов.

Различия или сходства растительной орнаментики разных регионов традиционно отмечают на уровне аналогий по мотивам, элементам, их штриховке ( Орлов , 1984. С. 39, 40; The Ancient Hungarians…, 1996. P. 32–35; Мурашева , 2000. С. 87– 94; Щеглова , 2017. С. 619). Фиксация подобных детальных различий или сходств отчетливого распределения изделий в итоге не дает: одни и те же признаки или черты находят аналогии в разных региональных центрах. Чтобы обосновать самостоятельность вариантов пышного растительного стиля разных регионов, необходимо для каждого из них показать путь сложения и охарактеризовать именно сложившееся единство, а не только набор признаков.

Дополнить и уточнить описательное сравнение может помочь метод геометрической морфометрии.

Поскольку важен вопрос о происхождении данного растительного стиля на Руси, небезынтересно провести начальное сравнение серий растительных мотивов: древнерусских – X в. и восточных – VI–IX вв.

В качестве образцового объекта нашего сравнения взят пятилистник из орнамента большого турьего рога из кургана Черная Могила (под Черниговом), украшенного зооморфно-антропоморфным фризом, соединенным растительными мотивами: конкретно тот мотив, что соединяет хвосты сплетенных зверей (волков) (рис. 1: а). На этот мотив было удобно ориентироваться при подборе материала для сравнения, поскольку он не является ни начальным, ни итоговым в развитии, ни слишком простым, ни слишком сложным, а характеризуется типичными, усредненными чертами (рис. 1: б).

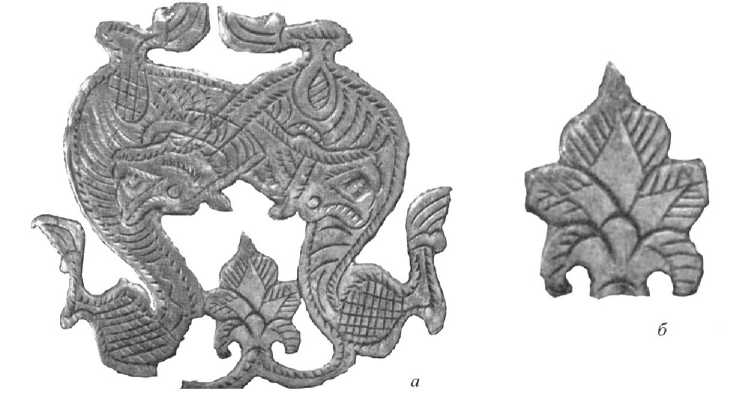

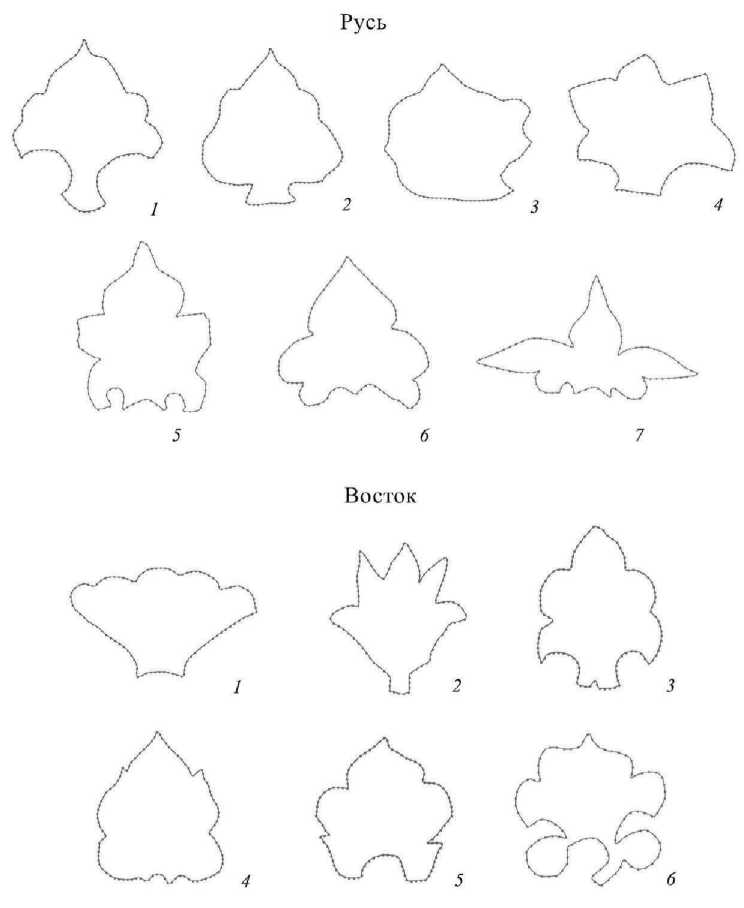

Для сравнения были составлены две примерно равные по количеству образцов серии: первая – из Древней Руси (рис. 2: Русь 1–7 ), вторая – из восточного мира – Ирана и Согда (рис. 2: Восток 1–6 )2. Всего взято 13 образцов. В той и другой серии можно выделить более простые варианты, выполненные в геометричной линейной манере (рис. 2: Русь 1, 2; Восток 1 ). Есть и типичные варианты, передающие растительные элементы более естественной кривой линией (рис. 2: Русь 5; Восток 3, 4 ). В обеих сериях есть и варианты более сложных мотивов, передающих растительные элементы более криволинейно, несколько утрированно (рис. 2: Русь 6, 7; Восток 5, 6 ). Небезынтересно пронаблюдать и за примером упрощенного выполнения мотива с некоторыми отклонениями от типичного контура (рис. 2: Русь 3 3). Небольшой объем первоначальной выборки объясняется тем, что метод впервые экспериментально используется для анализа растительного орнамента.

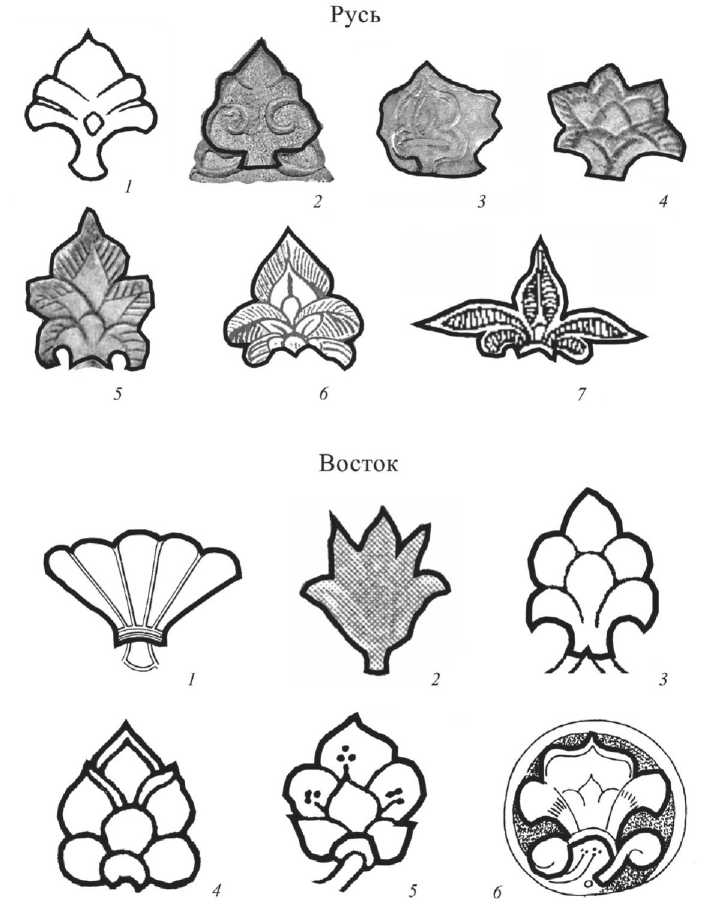

Все объекты – орнаментальные мотивы – были первоначально очерчены четкой линией по контуру (рис. 3). На всех контурах равномерно проставлено одинаковое количество точек, или меток (рис. 4). Такая операция выполнена в специальной программе tpsDig. В нашем случае на каждом объекте проставлено по 100 меток. В дальнейшем сравниваются не отдельные метки, а вся их последовательность, описывающая кривизну контура.

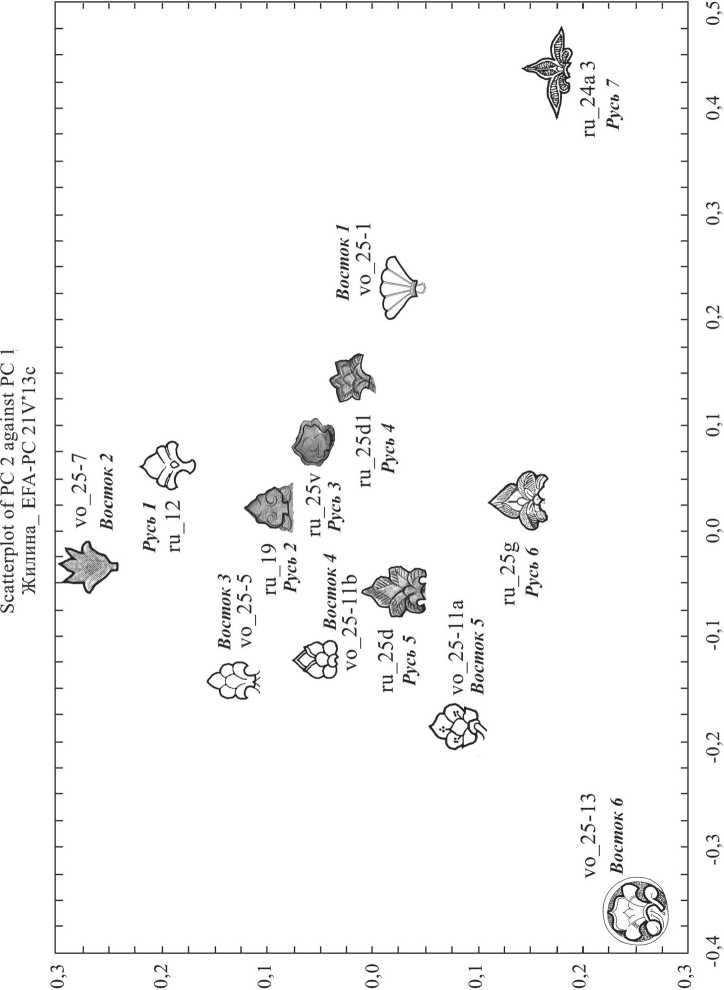

Объект описывается совокупностью декартовых ( х , у ) координат всех меток, нанесенных на его поверхности. На основании координат меток вычисляется центроидный размер (сумма квадратов расстояний между всеми его метками или между метками и центроидом). Центроидный размер каждой структуры приводится к единице делением координат ее меток на корень квадратный из суммы квадратов расстояний этих меток от начала координат ( Павлинов, Микешина , 2002. С. 481). Такие усредненные координаты отражаются в декартовом пространстве, где рассматриваемые примеры занимают определенное положение. На основании этого можно наблюдать дальность или близость объектов. Для более наглядного восприятия в декартовом пространстве помещены не только обозначения примеров, но и их визуальное отображение (рис. 5)4.

Рис. 2. Варианты мотива пятилистника

Русь, X в.: 1 – ременная бляшка, Черниговский регион (по: Орлов , 1984. Рис. 6: 6 ); 2 – накладка на сумку, Шестовицы (по: Меч и златник, 2012. № 256); вторая половина X в., большой рог из кургана Черная Могила, оковка по краю; 3 – верхний бордюр (по: Рыбаков , 1971. Ил. 4); 4 – нижний бордюр (по: Рыбаков , 1949. Рис. 20 – реконструкция); 5 – центральный фриз (по: Рыбаков , 1971. Ил. 3); 6 – ромбическая оковка по центру (по: Самоквасов , 1916. Рис. 15); 7 – малый рог из кургана Черная Могила, оковка по краю (Там же. Рис. 14)

Восток: 1 – Согд, чаша, VI в. (по: Маршак , 1971. Табл. 3); VII–VIII вв.; 2 – Иран, блюдо (по: Даркевич , 2010. Табл. 6: 3 ); 3 – Согд, кувшин (Там же. Рис. 10); Средняя Азия, Редикор-ский клад, VIII–IX вв.: 4, 5 – ведро; 6 – подвеска (Там же. Рис. 12: 4, 13 )

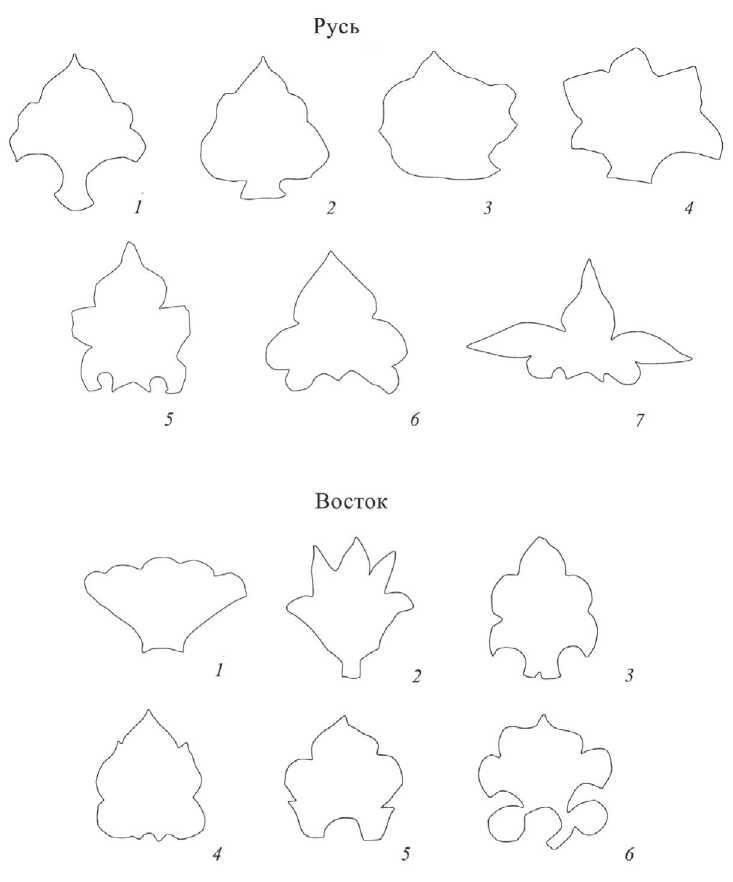

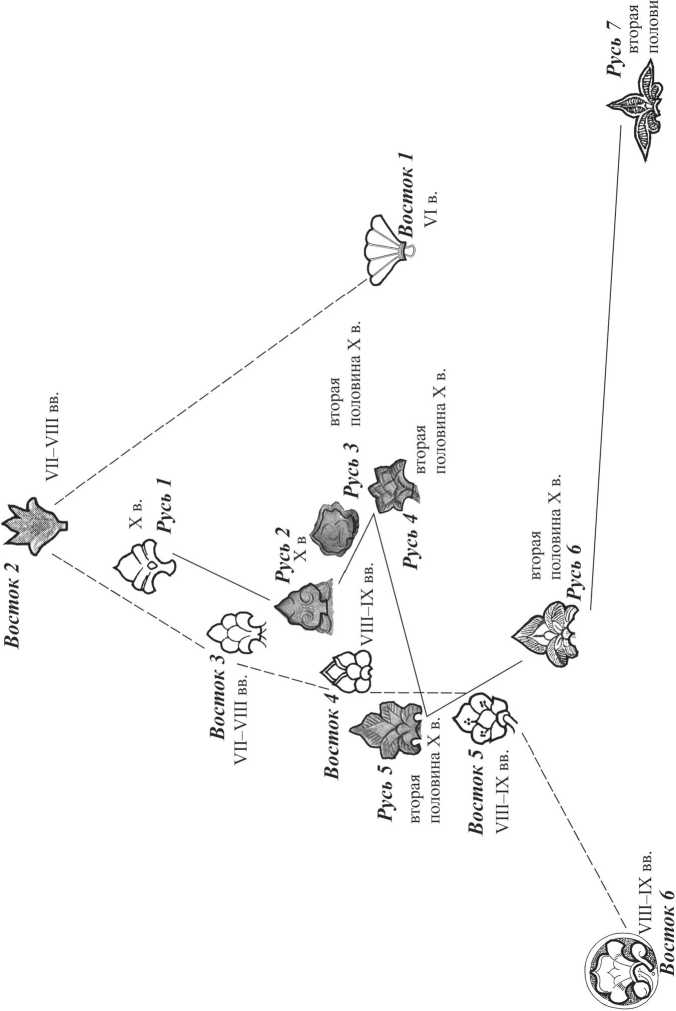

Для гуманитарной трактовки результатов представим это пространство как историческое, соединив разными линиями русские и восточные примеры (рис. 6). При этом наглядное сравнение сходства или различия контуров мотивов соединяется с наблюдением их развития. Эти линии носят условный характер, показывая развитие от простого к сложному. В случае восточной линии движение от объекта к объекту непосредственно соответствует и хронологии. Все примеры русской серии датируются в рамках X в. Для их временного размещения важны стилистические наблюдения и дата погребения в кургане Черная Могила. Для образцов Русь 1 и Русь 2 можно допустить и первую половину столетия. Остальные примеры, происходящие с оковок турьих рогов из кургана, относятся ко второй половине X в. в соответствии с датами византийских монет из погребения. Но образцы орнаментации большого рога (Русь 3–6) стилистически тяготеют к середине X в., малого (Русь 7) – ко второй половине – концу столетия ( Орлов , 1984. С. 39–50; Мурашева, Каинов , 2020. 182. № 57).

Начальный и более ранний образец восточной линии занимает отдаленное место (рис. 6: Восток 1 ). В русской линии начальный образец также несколько отдален от остальных (рис. 6: Русь 1 ). И тот и другой относятся к геометризо-ванной стадии растительного орнамента.

На схеме выделяется центральная зона, где группируются не вполне сходные, но довольно близкие варианты. Первые примеры в линиях отчасти сохраняют геометричность (рис. 6: Восток 2, 3; Русь 2, 4 ).

Наиболее близки два восточных и один древнерусский мотив (рис. 6: Восток 4, 5; Русь 5 ). Это можно объяснить сложением норм стиля, разработкой мотива пятилистника с листьями, очерченными почти циркульными кривыми.

Расположение показывает особенности стилистического развития на каждой линии. На Востоке геометричность быстро преодолевается, все варианты мотивов, кроме начального, характеризуются криволинейностью (рис. 6: Восток 2–4 ), которая усиливается, создавая более изгибистый и сложный контур (рис. 6: Восток 5, 6 ). Причем наиболее сложный вариант также занял отдаленное от центрального массива положение (рис. 6: Восток 6 ).

В древнерусской линии геометризованно-линейная стилистика представлена несколькими не вполне близкими друг другу вариантами: с прямолинейным разделением листьев (рис. 6: Русь 1 ), с использованием завитковых элементов (рис. 6: Русь 2 ), с остроконечными зубчатыми листьями (рис. 6: Русь 4 ). Интересно, что вариант с огрубленным изображением сильно от этой группы не отклонился, а остался в пределах ее стилистических норм (рис. 6: Русь 3 ).

С восточными мотивами по уровню перехода к естественно-криволинейной стадии сближается выбранный нами в качестве образцового мотив основной композиции большого рога из кургана Черная Могила (рис. 6: Русь 5 ). Но полного тождества все же нет, что важно для обоснования самостоятельности выработки мотива. Далее в русской линии формируются также более сложные и криволинейные мотивы, но они показывают отдаление от восточных вариантов (рис. 6: Русь 6, 7 ).

Условные линии древнерусского и восточного орнаментального развития на схеме расходятся в разные стороны. На языке стилистического описания и анализа можно сказать, что восточные мотивы более сложны, составляются

Рис. 3. Контуры вариантов мотива пятилистника: древнерусской серии (Русь 1–7) и восточной серии (Восток 1–6)

Рис. 4. Контуры вариантов мотива пятилистника с проставленными метками: древнерусской серии (Русь 1–7) и восточной серии (Восток 1–6)

Рис. 5. Расположение вариантов мотивов древнерусской и восточной серий в декартовом пространстве, дополненное изображениями мотивов (использованы двойные обозначения образцов: на латинице – работавшие в программе; на кириллице – принятые для принятые на рисунках)

1 3d

е

X

Рис. 6. Схема гуманитарной интерпретации результата сравнения мотивов методом геометрической морфометрии (древнерусские мотивы соединены сплошной линией; восточные – штриховой)

из листьев, трансформирующихся в сложные фигуры с внутренними стеблями, очертания завершений имеют заострения, усложняющие ритм криволинейного контура, деля его на части. Развитие мотивов древнерусской линии состоит в удлинении листьев, становящихся похожими на стебли, но сама кривая линия контура остается более ровной. Аналогичное развитие показывает и венгерский материал, но для суждения о сходстве и различии древнерусского и венгерского орнаментов перспективно провести новое сравнение с использованием метода геометрической морфометрии.

Сходство или различие образцов можно продемонстрировать и с помощью матрицы дистанций, имеющей вид относительно простой таблицы. Каждый объект в таблице сравнивается со всеми, по диагонали проходит линия со значением 1, показывающая тождество объекта самому себе. Чем больше цифра, находящаяся на пересечении строк двух разных объектов (в пределах 1), тем больше различия между ними. По таблице очевидна близость центральных объектов, древнерусского и двух восточных (Русь 5 и Восток 4, 5: 0,1893627 и 0,2611821), и разница конечных, древнерусского и восточного (Русь 7 и Восток 6: 0,78745). Видно также, что существенно различны начальный и конечный восточные варианты (Восток 1 и 6: 0,6590431), примерно такова же оказывается разница между начальным и конечным древнерусскими вариантами (Русь 1 и 7: 0,6234807). Это показывает существенное стилистическое развитие, пройденное орнаментом к IX–X вв.

Результаты использования метода геометрической морфометрии для изучения орнамента, на наш взгляд, подкрепляют те визуальные наблюдения, которые выражаются словесными описаниями, выводы становятся более обоснованными. Перспективно применение метода на более многочисленном и разнообразном по происхождению средневековом материале с использованием возможно более точных изображений мотивов.

Список литературы Экспериментальное применение метода геометрической морфометрии для анализа средневекового орнамента

- Васильев А. Г., Васильева И. А., Шкурихин А. О., 2018. Геометрическая морфометрия: от теории к практике. М.: Товарищество научных изданий КМК. 471 с.

- Даркевич В. П., 2010. Художественный металл Востока VIII–XIII вв.: Произведения восточной торевтики на территории европейской части СССР и Зауралья. 2-е изд. М.: Либроком: URSS. 184 с.

- Меч и златник. К 1150-летию зарождения Древнерусского государства / Сост.: Д. В. Журавлев, В. В. Мурашева. М.: Кучково поле, 2012. 320 с.

- Мурашева В. В., 2000. Древнерусские ременные наборные украшения (X–XIII вв.). М.: Эдиториал УРСС. 136 с.

- Мурашева В. В., Каинов С. Ю., 2020. Викинги. Путь на Восток. М.: Исторический музей. 192 с.

- Орлов Р. С., 1984. Среднеднепровская традиция художественной металлообработки в X–XI вв. // Культура и искусство средневекового города / Отв. ред. И. П. Русанова. М.: Наука. С. 32–52.

- Павлинов И. Я., Микешина Н. Г., 2002. Принципы и методы геометрической морфометрии // Журнал общей биологии. Т. 63. № 6. С. 473–493.

- Рыбаков Б. А., 1949. Древности Чернигова // Материалы и исследования по археологии древнерусских городов. Т. 1 / Под ред. Н. Н. Воронина. М.; Л.: Изд-во АН СССР. С. 7–102. (МИА; № 11.)

- Рыбаков Б. А., 1971. Русское прикладное искусство X–XIII веков. Л.: Аврора. 128 с.

- Самоквасов Д. Я., 1916. Могильные древности Северянской Черниговщины. М.: Синод. тип. 108 с.

- Щеглова О. А., 2017. Статья Г. Ф. Корзухиной «Турьи рога черниговских курганов»: замечания к публикации архивного текста // В камне и в бронзе: сб. ст. в честь Анны Песковой / Отв. ред. А. Е. Мусин. СПб.: ИИМК РАН: Невская книжная типография. С. 615–620. (Труды ИИМК РАН; т. XLVIII.)

- The Ancient Hungarians. Exhibition Catalogue / Ed. by I. Fodor. Budapest: Hungarian National Museum, 1996. 480 p.