Экспериментальные исследования изменения пластовых потерь углеводородов при различном методе конденсации

Автор: Неутолимов Д.Ю., Мараков Д.А., Лескин М.В.

Журнал: Академический журнал Западной Сибири @ajws

Рубрика: Природопользование

Статья в выпуске: 1 (56) т.11, 2015 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140219779

IDR: 140219779

Текст статьи Экспериментальные исследования изменения пластовых потерь углеводородов при различном методе конденсации

Газпром ВНИИГАЗ, г. Москва, Россия

РГУ нефти и газа им. Губкина, г. Москва, Россия

ООО «Севернефть-Уренгой», г. Новый Уренгой, Россия

Экспериментальные РVТ- исследования газоконденсатной смеси для определения пластовых потерь углеводородов при различном методе конденсации, проводились на рекомбинированных пробах газа сепарации и насыщенного конденсата. Они были отобраны НТЦ ООО «Газпром добыча Уренгой» при промысловых исследованиях скважины 141, эксплуатирующей залежь БУ81-2 Ен-Яхинского нефтегазоконденсатного месторождения. Создание рекомбинированной пластовой пробы осуществлялось с учетом замеров дебитов газа, конденсата и воды. Определение объема загружаемого газа сепарации обусловливалось конструктивными особенностями установки Chandler Engineering и исходным конденсатогазовым факто-ром[1,2, 3]. Количество загруженного в ячейку- РVТ газа сепарации рассчитывалось по формуле:

V

г . с .

Т о • P • V

0 яч яч

Р о • Z • (Т яч + 273)

• 11 - в • ( p - Р )U 1 + a • ( t - T ) ]

яч сеп яч сеп

, (1)

где Vг.с. – объём газа, в ячейке- РVТ при давлении загрузки Рзаг и температуре загрузки Т, см3;

Ряч – давление в газоконденсатной ячейке, МПа;

Р0 – давление при стандартных условиях, 0,103 МПа;

Pсеп – абсолютное давление, при котором отобрана проба газа сепарации из газосепаратора на промысле, МПа;

Т0 – температура при стандартных условиях, 0К;

Tяч – температура, в газоконденсатной ячейке, 0С;

T сеп – температура, при которой отобрана проба газа сепарации, 0С;

z – коэффициент сжимаемости газа для условий загрузки Ряч и T яч ;

β – коэффициент сжимаемости конденсата, 1/ата, по справочным данным, β =0,00018 1/ат=0,0018 1/ МПа;

α – коэффициент температурного расширения конденсата, 1/0С, по справочным данным α =0.0008 1/0С;

Vяч – объём газоконденсатной ячейки, занятый газом сепарации, см3.

На основе имеющейся информации о величине конденсатогазового фактора (КГФ) моделируется компонентный состав конденсата, который должен быть схож с реальным компонентным составом пластовой смеси. Для расчета загрузки количества насыщенного конденсата в ячейку- РVТ использовалась формула:

• = 283,64 X V X Рзаг X q X [1 — в Х (Рзаг — Ротб )]Х [1 + a Х (t3a2 — tom6 )] k 106 X Z X t

где: Pзаг, Тзаг - давление и температура;

Pотб , tотб - давление и температура при отборе пробы;

V г - количество газа сепарации в ячейке- РVТ ;

q - объем насыщенного конденсата в ячейке- РVТ .

Таблица 1

Результаты исследований газоконденсатной пластовой системы Ен-Яхинского месторождения

Методы конденсации многокомпонентной углеводородной системы

|

Контактный |

Дифференциальный |

Контактно-дифференциальный 10% |

Контактно-дифференциальный 20% |

||||

|

Давление, МПа |

Пластовые потери, см3/м3 |

Давление, МПа |

Пластовые потери, см3/м3 |

Давление, МПа |

Пластовые потери, см3/м3 |

Давление, МПа |

Пластовые потери, см3/м3 |

|

30.80 |

0.0 |

30.80 |

0.0 |

30.80 |

0.0 |

30.80 |

0.0 |

|

30.20 |

3.3 |

28.50 |

5.8 |

27.40 |

15.5 |

28.00 |

14.2 |

|

27.13 |

17.3 |

23.50 |

22.9 |

22.00 |

36.7 |

24.91 |

26.7 |

|

24.15 |

31.4 |

19.15 |

42.7 |

18.13 |

52.5 |

20.00 |

47.9 |

|

21.00 |

47.4 |

14.84 |

60.4 |

15.50 |

62.7 |

16.13 |

64.1 |

|

18.19 |

62.7 |

12.46 |

66.1 |

12.46 |

70.1 |

13.24 |

72.6 |

|

14.88 |

81.1 |

10.97 |

67.4 |

8.70 |

70.1 |

11.51 |

74.4 |

|

12.43 |

91.6 |

10.00 |

67.1 |

10.00 |

70.1 |

10.15 |

75.1 |

|

10.76 |

95.6 |

7.72 |

65.1 |

6.23 |

69.4 |

7.01 |

74.2 |

|

10.00 |

96.9 |

4.90 |

62.9 |

3.52 |

66.2 |

4.90 |

72.4 |

|

8.95 |

96.6 |

0.89 |

58.9 |

1.00 |

63.2 |

1.00 |

67.9 |

|

6.70 |

92.9 |

0.20 |

58.2 |

0.50 |

62.7 |

0.50 |

67.6 |

|

3.00 |

85.90 |

0.10 |

58.0 |

0.00 |

61.7 |

0.00 |

66.7 |

|

1.00 |

81.73 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

0.10 |

80.06 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

Конденсатогазовый фактор (КГФ) анализируемой системы равен 215 см3/м3, плотность стабильного конденсата составляет 0,765 г/см3, молекулярная масса конденсата 122, пластовая температура 79 0С. После загрузки газа и насыщенного конденсата в ячейку-РVТ создавались пластовые условия. Однофазное состояние смеси показывает, что рекомбинированная газоконденсатная проба готова к изучению термодинамических свойств [4, 5]. Результаты экспериментальных исследований приведены в таблице 1.

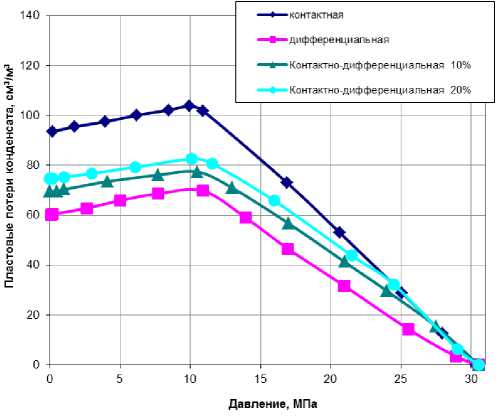

При исследовании на данном оборудовании за основу были взяты отечественные методики, разработанные специалистами ВНИИГАЗа, предусмотренные действующими инструкциями. Отличительной особенностью является в основном конструкция оборудования и процесс проведения исследований. Приведенные данные исследований фазовых процессов являются средними значениями к моменту публикации. Их нельзя рассматривать как спецификационные значения [6]. Моделирование процесса разработки методом контактно-дифференциальной конденсации проводилось, поэтапным снижением давления, первоначально на 10% в системе контактным способом, а затем снижали до атмосферного давления дифференциальным способом с отбором газа при постоянном объёме системы [7, 8]. На рис. 1 приведены кривые пластовых потерь углеводородов при различных методах конденсации.

По данным исследований газоконденсатной системы скважины №141 Ен-Яхинского месторождения выявлено, что давление начала конденсации при различных методах составило 30,80 МПа и равно пластовому давлению. Так по фазовому состоянию изучаемая газоконденсатная система является насыщенной. Из рис. 1 видно, что при контактном методе давление максимальной конденсации составило 10,0 МПа, при дифференциальном – 12,65 МПа, при участии 10% контактной конденсации (контактно - дифференциальный метод) давление равно 11,50 МПа, при участии 20% контактной конденсации 10,80 МПа.

Пластовые потери при дифференциальном способе конденсации составили 58,0 см3/м3, при контактнодифференциальном способе пластовые потери увеличились на 8,7 см3/м3.

Таким образом, при контактной методе конденсации КИК составил 0,478 при дифференциальной конденсации КИК увеличился и равен 0,622, при контактно-дифференциальной конденсации при снижении давления на 10% контактным способом коэффициент извлечения конденсата стал ниже и составил 0,598, а при снижении давления на 20% контактным методом от пластового давления КИК равен 0,566. При проявлении контактной конденсации в процессе разработки газоконденсатной залежи коэффициент извлечения конденсата снижается на 4% при участии 10% контактно-дифференциального метода, и уменьшается на 9% при 20% снижении давления. Пластовые потери конденсата увеличились на 15%.

Рис. 1. Кривые пластовых потерь углеводородов при различных методах конденсации.

Список литературы Экспериментальные исследования изменения пластовых потерь углеводородов при различном методе конденсации

- Краснова Е.И., Грачев С.И. Прогнозирование конденсатоотдачи на установке РVТ-соотношений при разработке залежей Уренгойского месторождения//В сб.: Проблемы геологии и освоения недр. Труды XVI Международного симпозиума им. академика М.А. Усова. -Томск, 2012. -С. 97-98.

- Краснова Е.И. Влияние неравномерности разработки залежи на величину конденсатоотдачи//Нефть и газ. -2012. -№ 5. -С. 36-39.

- Краснова Е.И. Влияние конденсационной воды на фазовые превращения углеводородов на всех этапах разработки//Известия высших учебных заведений. Нефть и газ. -2012. -№ 6. -С. 44-47.

- Краснова Е.И., Грачев С.И. Оценка пластовых потерь конденсата при неравномерном вводе объектов в разработку//Геология, география и глобальная энергия. -2012. -№ 4 (47). -С. 016-019.

- Краснова Е.И. Влияния перетоков нефти на конденсатоотдачу в условиях разработки газонефтеконденсатных месторождений//Геология, география и глобальная энергия. -2012. -№ 4 (47). -С. 068-071.

- Краснова Т.Л. Контроль за конусообразованием при разработке нефтегазовых залежей с подошвенной водой//Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений. -1997. -№ 4. -С. 38.

- Краснова Т.Л., Телков А.П. Обоснование технологических режимов работы несовершенных скважин, дренирующих нефтегазовые залежи с подошвенной водой//Нефтепромысловое дело. -1997. -№ 4-5. -С. 2.

- Телков А.П., Краснова Т.Л. Расчет оптимального местоположения и дебита горизонтальной скважины, дренирующей нефтегазовую залежь с подошвенной водой//Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений. -1997. -№ 6. -С. 34.