Экспериментальный анализ долотовидных изделий из верхнепалеолитических комплексов Центральной Азии

Автор: Харевич Алена Владимировна, Харевич Владимир Михайлович, Федорченко Александр Юрьевич, Колобова Ксения Анатольевна

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Евразии

Статья в выпуске: 5 т.20, 2021 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена одной из наиболее дискуссионных категорий каменного инвентаря – долотовидным изделиям. В научной литературе существует две основных точки зрения на их функциональное назначение: долотовидные изделия могли являться биполярными нуклеусами либо использоваться в качестве орудий. С помощью экспериментального, технико-типологического и трасологического анализа в статье реконструируются функция и процесс утилизации долотовидных изделий со стоянок кульбулакской верхнепалеолитической культуры Центральной Азии. Проведенные исследования позволили установить, что данные изделия использовались в качестве орудий (клиньев) для фрагментации твердого органического материала. Было установлено, что их морфология значительно меняется в процессе утилизации. На нее влияют такие факторы, как сила и интенсивность ударов, используемые инструменты, специфика обрабатываемого материала и сырья. При этом наличие двух и трех лезвий не является свидетельством этапа сработанности орудия, а указывает на его переориентацию в процессе использования.

Центральная Азия, верхний палеолит, долотовидные изделия, биполярное расщепление, экспериментальное моделирование

Короткий адрес: https://sciup.org/147220297

IDR: 147220297 | УДК: 903.01 | DOI: 10.25205/1818-7919-2021-20-5-55-68

Текст научной статьи Экспериментальный анализ долотовидных изделий из верхнепалеолитических комплексов Центральной Азии

В современной исследовательской литературе, посвященной археологии каменного века, одной из дискуссионных тем остается изучение различных типов артефактов, связанных с контрударным (биполярным) расщеплением. К таким типологическим категориям относятся долотовидные изделия (далее ДИ). Более ста лет ведутся дискуссии о том, являются эти артефакты нуклеусами, орудиями или же отходами производства [Le Brun-Ricalens, 2006].

Как правило, ДИ называют миниатюрные предметы прямоугольной формы, на двух окончаниях которых, реже по периметру, фиксируются забитости и двусторонняя чешуйчатая ретушь [Sonneville-Bordes, Perrot, 1956; Tixier, 1963]. Почти повсеместно ДИ являются характерной чертой верхнепалеолитических комплексов [Le Brun-Ricalens, 2006; Синицын, 2007], наряду с этим они фиксируются и в среднем палеолите [Langejans, 2012], и в более поздние периоды вплоть до этнографической современности [Le Brun-Ricalens, 2006; Gilabert et al., 2015; Jeske, Sterner-Miller, 2015].

Данная статья посвящена изучению морфологии и специфике утилизации верхнепалеолитических ДИ на основе экспериментального моделирования, технико-типологического и трасологического анализов. Основываясь на изучении исследовательской литературы, посвященной проблеме функциональности ДИ, проведенных экспериментах, а также на сопоставлении полученных результатов с археологической коллекцией, реконструируется и обосновывается способ утилизации ДИ с верхнепалеолитических стоянок Центральной Азии.

Историографический обзор

ДИ наряду с нуклеусами-резцами [Петрин, Рыбин, 2001], тронкированно-фасетирован-ными изделиями [Shalagina et al., 2015], кареноидными скребками [Olszewski, 2007] и другими артефактами на протяжении длительного времени рассматриваются исследователями и как нуклеусы, и как орудия. С момента выделения ДИ французскими исследователями в 1906 г. [Bardon et al., 1906] во франко- и англоязычных изданиях было опубликовано множество работ, посвященных этой дискуссии [Hayden, 1980; Le Blanc, 1992; Shott, 1999].

Технологические исследования показывают, что ДИ были получены в контрударной технике расщепления. Соответственно характерные забитости и двусторонняя подтеска могли сформироваться в результате утилизации их как биполярных нуклеусов или использования в качестве посредников для обработки органического материала (кость, дерево, рог) [Le Brun-Ricalens, 2006].

Как правило, использование ДИ в качестве нуклеусов объясняют тем, что в условиях маленьких размеров и дефицита сырья биполярное расщепление является оптимальным способом получения заготовок [Hayden, 1980; Zilhão et al., 1997; Crovetto et al., 1994; de La Peña, 2015; Gilabert et al., 2015]. В качестве косвенного доказательства исследователи приводят наличие в коллекции наковален [Hayden, 1980]. Дополнительным аргументом является использование продуктов биполярного расщепления в этнографии [White, 1968; Hayden, 1980], а также сложность утилизации миниатюрных ДИ в качестве орудий [Shott, 1999].

Интересное наблюдение о взаимосвязи количества ДИ и кареноидных нуклеусов было сделано для верхнепалеолитических комплексов Португалии. Высокое содержание ДИ было зафиксировано в районах с дефицитом каменного сырья, где они, предположительно, использовались для получения сколов. При отсутствии дефицита сырья эту роль могли выполнять многочисленные кареноидные нуклеусы [Zilhão et al., 1997].

Сторонники использования ДИ в качестве орудий [Tixier, 1963; Le Blanc, 1992; Hays, Lucas, 2007] оперируют трасологическими данными, результатами экспериментов, размерами изделий и наличием в конкретных индустриях других эффективных способов серийного получения мелких заготовок [Le Blanc, 1992; Kimball, 1994; Hays, Lucas, 2007; Langejans, 2012]. Также использование морфологически схожих изделий в качестве клиньев для расщепления дерева и кости фиксируется в палеоиндейских сообществах восточной части Северной Америки [Curtoni, 1996; Shott, 1999].

Трасологические исследования ДИ с различных памятников показали, что они использовались для работы по твердому органическому материалу (рог, кость, дерево, бивень) [Kimball, 1994; Gassin, 1996; Hays, Lucas, 2007; Ranere, 1975].

Эксперименты подтверждают, что продольная фрагментация твердого органического сырья (кости, рога, древесины и бивня) с использованием ДИ в качестве клиньев осуществляется достаточно быстро и эффективно [Hays, Lucas, 2007], в том числе для извлечения костного мозга [Le Brun-Ricalens, 2006]. Кроме того, была доказана эффективность их использования в качестве стамесок и долот для обработки дерева [Ranere, 1975; Keeley, 1980]. Высказывалось предположение, что разные по размеру ДИ могли использоваться для различной орудийной деятельности. Более крупные орудия использовались для обработки дерева, а миниатюрные формы – для расщепления рога и кости [Ranere, 1975; Le Blank, 1992].

Современные исследователи [Le Brun-Ricalens, 2006; Hays, Lucas, 2007; Gilabert et al., 2015] согласны с тем, что среди ДИ присутствуют и нуклеусы, и орудия. Предпринималось множество попыток выявить морфологические различия между этими категориями [Hayden, 1980; Le Blanc, 1992; Shott 1999; de La Peña, 2015], но большинство специалистов сходится во мнении, что морфология их очень похожа и функция во многом зависит от контекста [Chauchat et al., 1985; Le Blanc, 1992; Hays, Lucas, 2007; Gilabert et al., 2015]. Поэтому данный вопрос в каждом конкретном случае требует внимательного изучения.

В данной работе рассматривается вопрос утилизации ДИ на верхнепалеолитических стоянках Центральной Азии.

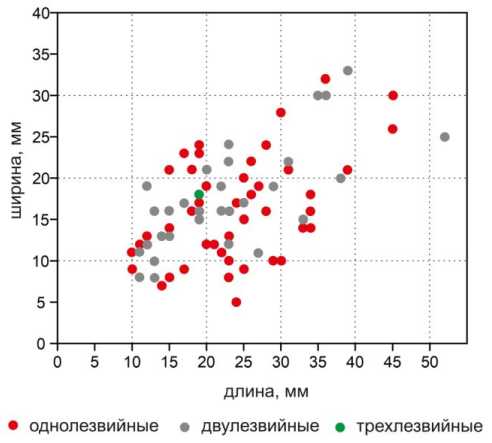

Материалы и методы

Основным инструментом данного исследования является экспериментальное моделирование [Гиря, 1997]. Проведенные эксперименты основываются на анализе исследовательской литературы [Le Blanc, 1992; Hays, Lucas, 2007] и на наблюдениях, сделанных при изучении коллекций ДИ с верхнепалеолитических стоянок Запада Центральной Азии: стоянки Кульбу-лак и Додекатым-2 (Узбекистан).

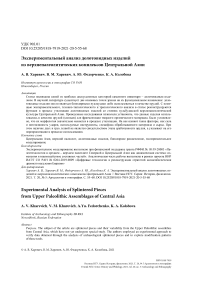

Стоянка Додекатым-2 и верхнепалеолитические комплексы стоянки Кульбулак принадлежат к кульбулакской традиции верхнего палеолита Центральной Азии [Kolobova et al., 2011; 2013], для орудийного набора которой характерно наличие многочисленных ДИ с одним, двумя и тремя рабочими лезвиями, выполненных из местного кремня (Кульбулак) и кварцита (Додекатым-2) (рис. 1). Заготовками служили отщепы, иногда пластинки, фиксируется один случай переоформления нуклеуса. Большинство орудий характеризуют миниатюрные размеры, в пределах 25 × 35 мм.

Рис. 1 . Долотовидные изделия кульбулакской археологической культуры:

1–10 , 16 – изделия со стоянки Кульбулак; 11 , 12 , 14 , 15 – изделия со стоянки Додекатым-2

Fig. 1 . Splintered pieces of the Kulbulak archaeological culture:

1–10 , 16 – items from the Kulbulak site; 11 , 12 , 14 , 15 – items from the Dodekatym-2 site

В проведенных экспериментах предметы, аналогичные орудиям кульбулакской культуры, использовались в качестве клиньев для расщепления сухого / вымоченного рога марала и северного оленя, сырого и сухого дерева, вываренной птичьей кости и сырой трубчатой кости коровы. «Молотками» служили: галька песчаника (9,8 × 7,8 × 5,2 см, 600 г) – мягкий камен- ный отбойник; сиенитовая галька (11,1 × 8,5 × 6,4 см, 800 г) – твердый каменный отбойник; фрагмент рога лося (22 × 5,7 × 4 см, 600 г) – мягкий органический отбойник.

В результате экспериментов было получено 41 ДИ: 7 из кремня с окрестностей стоянки Кульбулак, 34 из мелового донецкого и бержеракского кремня, близкого по качеству к куль-булакскому. Заготовками для экспериментальных орудий служили мелкие отщепы. По наличию дополнительной подработки заготовки делятся на две группы: без предварительной подготовки; с предварительной оббивкой рабочих участков каменным отбойником. Иногда продольные края орудий обрабатывались ретушью для выпрямления продольного профиля и уменьшения ширины.

Для сопоставления полученных экспериментальных данных с археологической коллекцией использовался атрибутивный анализ. В качестве атрибутивных признаков были учтены: тип заготовки (отщеп, пластина, нуклеус); метрические параметры изделий (длина, ширина, толщина), количество рабочих лезвий, количество и протяженность фасеток утилизации.

Результаты экспериментального анализа

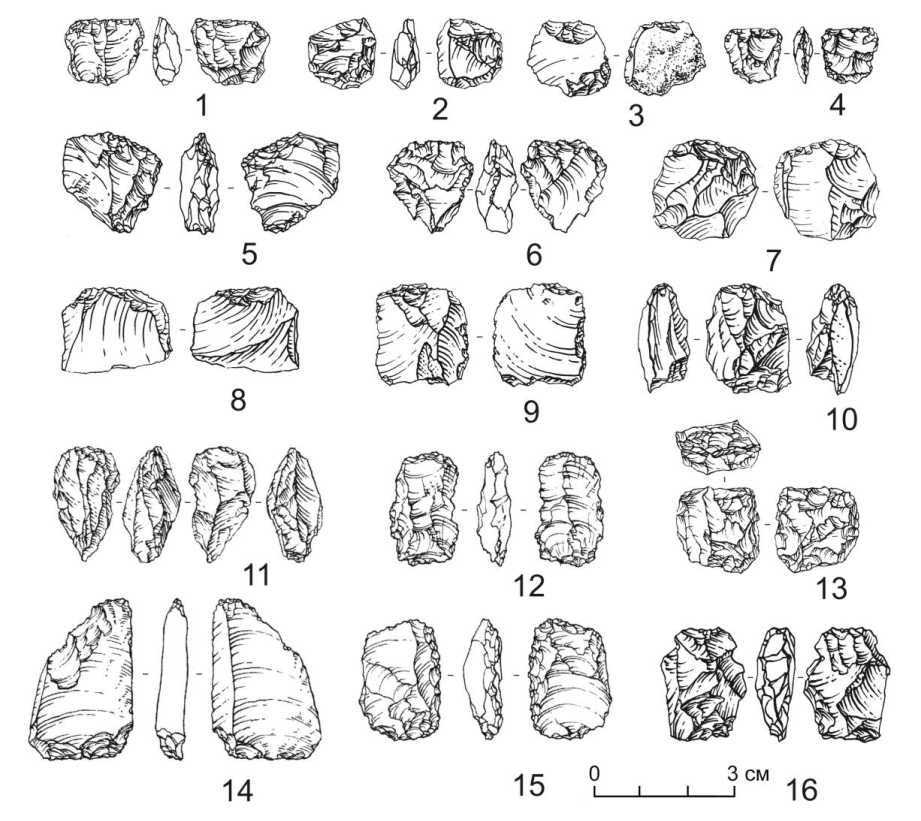

Эксперименты показали, что независимо от расщепляемого материала формирование специфического рабочего края ДИ, происходило благодаря контакту с отбойником, а не с обрабатываемым материалом. Рабочий участок, соприкасавшийся с последним, покрывался только зубчатыми заломами, без чешуйчатой ретуши (рис. 2, 1 ).

Образование чешуйчатой двусторонней ретуши на обоих лезвиях происходило только при переориентации, когда лезвие, по которому наносили удар, и лезвие, соприкасавшееся с материалом, менялись местами. Соответственно, двулезвийные и четырехлезвийные ДИ формировались благодаря многократной переориентации орудия (рис. 2, 2 ). Причиной этого, как правило, был слом или образование глубоких заломов на участке, соприкасавшемся с обрабатываемым материалом. Лезвие, контактирующее с молотком, наоборот, в результате обивки становилось более устойчивым к нагрузкам и ударному воздействию.

Рис. 2 . Редукционная последовательность формообразования долотовидных орудий

Fig. 2 . Reduction sequence of splintered pieces

Рис. 3 (фото). Эксперименты по расщеплению твердого органического материала с помощью долотовидных изделий:

1 , 2 – фрагментация рога; 3 , 4 – фрагментация кости

Fig. 3 (photo). Experiments on splitting solid organic material using splintered pieces: 1 , 2 – on antler; 3 , 4 – on bone

Тип отбойника также влиял на характер рабочего лезвия. Именно использование каменных «молотков» позволило получить характерный рабочий край, покрытый двусторонней чешуйчатой ретушью. При использовании рога на лезвиях орудий, формировались только зубчатые заломы.

В ходе эксперимента была выявлена ситуативная необходимость предварительной подготовки ДИ, обусловленная наличием тонких краев и размерами заготовок. Тонкое лезвие нередко разрушалось и, застряв в обрабатываемом материале, мешало дальнейшему расщеплению. Уменьшение ширины заготовки орудия требовалось в случае, если она была продольно изогнутой или слишком широкой для использования.

Во время утилизации нередко происходила частичная фрагментация ДИ. При сильных ударах или в тех случаях, когда орудие было плотно зафиксировано в материале, с его фасов отделялись удлиненные сколы, доходящие до противоположного лезвия. Такие снятия постепенно формировали бифасиальную обработку изделия (рис. 2, 3 ). Нередко происходила продольная фрагментация орудий: продольный край откалывался и формировал удлиненный обломок, на одном или обоих концах которого частично сохранялось рабочее лезвие. Подобные сколы в археологической коллекции могут ошибочно интерпретироваться как самостоятельные ДИ.

Для расщепления рога наиболее эффективным оказалось использование ДИ в сочетании с резцами либо другими орудиями для изготовления пазов (рис. 3, 1). Необходимость использования ДИ в качестве клина была обусловлена тем, что резец, дойдя до губчатого веще- ства, застревал в нем, что приводило к его поломке. Последующее использование ДИ облегчало процесс расщепления (рис. 3, 2).

Эффективность утилизации ДИ зависит от соотношения их размеров с расщепляемыми фрагментами рога и от качества и глубины проработки пазов. Экспериментальные орудия аналогичные по размерам артефактам со стоянки Кульбулак оказались наиболее эффективны при расщеплении небольших фрагментов (92 × 20 × 15 мм). При расщеплении большой и плотной заготовки приходилось использовать сразу два таких орудия. В случае если пазы не были выбраны до губчатого вещества, на лезвиях, соприкасающихся с обрабатываемым материалом, образовывались глубокие заломы, и орудия приходили в негодность.

При расщеплении деревянных заготовок подготовка ограничивалась тем, что с торцов пластиной или отщепом производились небольшие пропилы, в которые помещались ДИ. Наиболее эффективным оказалось расщепление заготовок небольших размеров из сырой древесины (150 × 27 × 25 мм). Расщепление более крупных фрагментов высушенной древесины (крупные ветки вишневого дерева) было менее успешным из-за их размеров и твердости.

Морфология лезвий ДИ, использовавшихся при обработке дерева, аналогична тем, что формируются при расщеплении рога, за исключением их менее интенсивной модификации.

В качестве костяного сырья использовалась вываренная птичья кость, а также сырые и вымоченные кости коровы. Расщепление осуществлялось двумя способами: при помещении ДИ с торца в слом и при размещении его на неподготовленной плоской поверхности (рис. 3, 3 , 4 ). Предварительная подготовка орудий и набор инструментов аналогичны тем, что применялись в ходе остальных экспериментов. Орудия по своей морфологии соответствуют ДИ, полученным при расщеплении рога.

Необходимо отметить, что уровень контроля над процессом расщепления сырой кости, в отличие от рога и дерева, очень низок в силу структуры расщепляемого материала. Эксперименты показывают, что существуют более эффективные способы получения костяных заготовок по сравнению с использованием для этих целей ДИ [Christensen et al., 2018].

В целом проведенные эксперименты показали, что использование миниатюрных ДИ, аналогичных найденным на стоянках Кульбулак и Додекатым-2, в качестве клиньев оказалось наиболее эффективным при расщеплении рога и дерева.

Дискуссия

ДИ широко распространены в археологических комплексах различных периодов. Соответственно разнообразно и сырье, из которого они изготовлены, морфологические характеристики и их функции. В контексте изучения верхнепалеолитических комплексов Центральной Азии мы рассматриваем в основном специфические миниатюрные изделия подпрямоугольной или трапециевидной формы с одним, двумя или тремя лезвиями, выполненные из местного кремня или кварцита.

ДИ миниатюрных размеров всегда вызывали много вопросов [Le Blanc, 1992], поскольку, по мнению многих исследователей, их очень неудобно удерживать в руке и использовать в качестве орудий. Часто это являлось аргументом в дискуссии об использовании ДИ в качестве нуклеусов, представляющих собой максимально истощенные формы [Shott, 1999].

В контексте кульбулакской археологической культуры существует ряд причин, исключающих использование ДИ в качестве нуклеусов:

-

1) получение сколов-заготовок с таких миниатюрных предметов затруднительно и может быть оправдано только дефицитом сырья;

-

2) на стоянках кульбулакской культуры нет дефицита сырья, соответственно нет необходимости раскалывания миниатюрных блоков в рамках первичного расщепления;

-

3) в изучаемых индустриях фиксируются другие развитые способы микрорасщепления, не связанные с контрударной техникой [Kolobova et al., 2013];

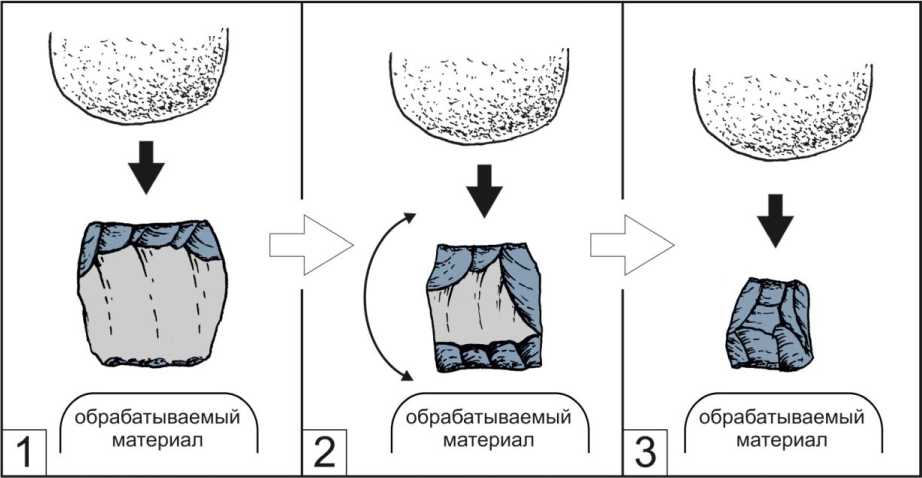

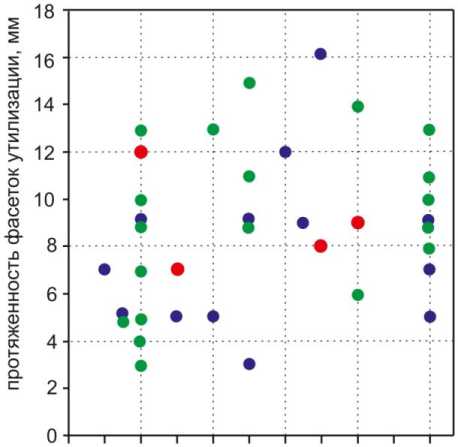

Рис. 4 . График распределения долотовидных изделий кульбулакской археологической культуры в соответствии с метрическими параметрами и количеством лезвий

Fig. 4 . Distribution of Kulbulak culture splintered pieces depending on metric parameters and number of working edges

О 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 количество ударов

-

• мягкий минеральный отбойник

-

• роговой отбойник

-

• твердый минеральный отбойник

Рис. 5 . График распределения экспериментальных долотовидных изделий в соответствии с протяженностью фасеток утилизации, количеством нанесенных ударов и типом отбойника Fig. 5 . Distribution of experimental splintered pieces depending on use-wear negatives length, number of blows and type of hammer

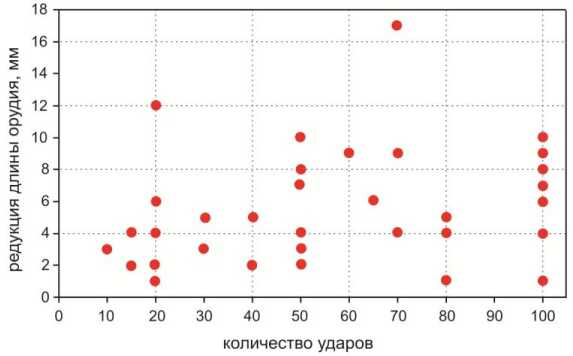

Рис. 6 . График распределения экспериментальных долотовидных изделий в соответствии с редукцией длины и количеством нанесенных ударов Fig. 6 . Distribution of experimental splintered pieces depending on length reduction and number of blows

-

4) в коллекции имеется один нуклеус, который был переоформлен в ДИ, и он не был выполнен в контрударной технике;

-

5) трасологический анализ экспериментальных орудий и ДИ со стоянки Кульбулак позволил зафиксировать аналогичные следы сработанности.

Специфических различий между следами, полученными при расщеплении рога, кости и дерева на экспериментальных орудиях выявлено не было. Морфологическое сходство ДИ со стоянок Кульбулак и Додекатым-2 и их аналогии с экспериментальными орудиями позволяют нам интерпретировать ДИ кульбулакской культуры как орудия (клинья) для расщепления органического материала.

Эксперименты показали, что характерное рабочее лезвие ДИ образуется при контакте с отбойником, а не с обрабатываемым материалом. Соответственно двулезвийные и трехлезвийные орудия могли образовываться только при их переориентации в процессе расщепления. С одной стороны, данные выводы подтверждаются трасологическим анализом и согласуются с другими опубликованными экспериментальными данными [Keeley, 1980; Hays, Lucas, 2007]. А с другой стороны, ставят под сомнение наблюдение о том, что двулезвийные ДИ могли сформироваться только при биполярном расщеплении на каменной наковальне [de la Peña, 2015], поскольку они не учитывают факт переориентации орудий.

Полученные результаты согласуются с анализом метрических параметров одно-, двух-и трехлезвийных ДИ из коллекций стоянок Кульбулак и Додекатым-2. Отсутствие закономерностей между количеством лезвий и метрическими параметрами изделий (рис. 4) показывает, что наличие двух или трех лезвий не является отражением степени сработанности орудия. Этот факт исключает существование редукционной цепочки, предусматривающей последовательное формирование многолезвийных миниатюрных форм.

Морфология ДИ сильно преобразуется в процессе утилизации и на нее влияет интенсивность нанесенных ударов, а также используемые для этого инструменты. Как показали эксперименты, характерная забитость в сочетании с двусторонней ретушью, которая фиксируется на ДИ Кульбулака и Додекатыма-2, формируется в результате удара каменным, а не роговым молотком. При этом установлено, что даже небольшое количество ударов приводит к формированию характерной забитости и образованию удлиненных фасеток (рис. 5). Прямой зависимости между количеством ударов и сокращением длины ДИ не зафиксировано (рис. 6). На интенсивность сработанности также влияла сила удара, обрабатываемый материал и специфика используемого сырья.

Как и на многих верхнепалеолитических памятниках Европы [Le Brun-Ricalens, 2006], функциональная интерпретация ДИ осложняется отсутствием на стоянках Центральной Азии остатков кости или рога, которые могли быть обработаны с использованием ДИ. Тем не менее большие серии миниатюрных ДИ фиксируются на верхнепалеолитических памятниках прилегающих территорий, в частности в бассейне Среднего Енисея. Также на этих стоянках широко представлены изделия из кости и рога, и есть основания ассоциировать ДИ с их производством [Абрамова, 1979].

Заключение

Подводя итог, можно заключить, что ДИ по-прежнему остаются дискуссионной категорией каменного инвентаря, и их функциональная интерпретация во многом зависит от контекста. В исследовательской литературе наметилось несколько факторов, которые определяют функциональную специфику долотовидных изделий:

-

• удаленность стоянки от источников сырья;

-

• наличие в индустрии микронуклеусов, а соответственно других более развитых способов получения мелких заготовок;

-

• необходимость в мелких заготовках для изготовления орудий;

-

• наличие наковален, подтверждающих присутствие контрударной техники первичного расщепления;

-

• наличие на изделиях микроследов, пригодных для трасологического исследования;

-

• метрические параметры ДИ;

-

• наличие свидетельств обработки кости или рога в индустрии.

Как отмечают многие исследователи, ДИ могли являться и орудиями, и нуклеусами, и их функциональное назначение как орудий также могло различаться [Le Blanc, 1992].

На основе проведенного исследования у нас есть все основания полагать, что миниатюрные ДИ в условиях отсутствия сырьевого дефицита являлись орудиями (клиньями) для фрагментации твердого органического материала: рога, дерева или кости. Данные выводы были получены для ДИ из верхнепалеолитических комплексов Центральной Азии и могут быть распространены и на другие коллекции, схожих по морфологии со среднеазиатскими.

Список литературы Экспериментальный анализ долотовидных изделий из верхнепалеолитических комплексов Центральной Азии

- Абрамова З. А. Палеолит Енисея. Афонтовская культура. Новосибирск: Наука, 1979. 156 с.

- Гиря Е. Ю. Технологический анализ каменных индустрий (Методика микро-макроанализа древних орудий труда. Ч. 2). СПб.: Изд-во ИИМК РАН, 1997. 198 c.

- Петрин В. Т., Рыбин Е. П. К проблеме взаимосвязей техники расщепления торцового нуклеуса и резцового скола // Сохранение и изучение культурного наследия Алтайского края: Материалы Всерос. науч.-практ. конф. Барнаул: [б. и.], 2001. Вып. 12. С. 220–223.

- Синицын А. А. Долотовидные орудия в палеолите Европы: распространение, типология, ин формативность // Верхнедонской археологический сборник научных трудов, посвященный 70-летию Н. Д. Праслова. Липецк; Санкт-Петербург: Изд-во ЛГПУ, 2007. С. 6–16.

- Bardon L., Bouyssonie J., Bouyssonie A. Outils Ecaillés par Percussion. Revue de l’École d’An thropologie, 1906, no. 16, p. 170–175.

- Chauchat C., Normand C., Raynal J. P., Santa-Maria R. Le Retour de la Pièce Esquillée. Bulletin de la Société Préhistorique Française, 1985, no. 82, p. 35–41.

- Christensen M., Goutas N., Bemilli C., Chevallier A., Lacarrière J., Leduc C., Bignon-Lau O., Bodu P. Chica-Lefort T., Khan B., Léglise S., Malgarini R. Tartar É., Tejero J.-M., Treuillot J., Schwab C. La fracturation lato sensu de l’os et du bois de cervidé. Un bref historique des Recherches. La fracturation des matières osseuses en Préhistoire: discussion autour d’une modalité d’exploitation en apparence simple et pourtant mal connue. Eds. M. Christensen, N. Goutas. Paris, Société préhistorique française, 2018, p. 23–42.

- Crovetto C., Ferrari M., Peretto C., Longo L., Vianello F. The Carinated Denticulates from the Paleolithic Site of Isernia La Pineta (Molise, Central Italy): Tools or Flaking Waste? The Results of the 1993 Lithic Experiments. Human Evolution, 1994, no. 9, p. 175–207.

- Curtoni R. P. Experimentando con Bipolares: Indicadores e Implicancias Arqueologicas. Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología, 1996, no. 21, p. 187–214.

- Gassin B. Evolution socio-économique dans le chasséen de la grotte de l’église supérieure (Var). Monographie du C.R.A. 17. Paris, CNRS edition, 1996, 326 p.

- Gilabert X. R., Mora R., Martínez-Moreno J. Identifying bipolar knapping in the Mesolithic site of Font del Ros (Northeast Iberia). Philos. Trans. R. Soc. Lond. Ser. B Biol. Sci., 2015, no. 370 (1682), 20140354. DOI 10.1098/rstb.2014.0354

- Hayden B. Confusion in the bipolar world: bashed pebbles and splintered pieces. Lithic Technology, 1980, no. 9 (1), p. 2–7.

- Hays M. A., Lucas G. Pièces esquillées from Le Flageolet I (Dordogne, France): tools or cores? In: Tools Versus Cores: Alternative Approaches to Stone Tool Analysis. Ed. by S. P. McPherron. Newcastle, Cambridge Scholars Publishing, 2007, p. 107–126.

- Jeske R. J., Sterner-Miller K. M. Microwear analysis of bipolar tools from the Crescent Bay Hunt Club site (47JE904). Lithic Technology, 2015, no. 40 (4), p. 366–376. DOI 10.1179/205161 8515Y.0000000018

- Keeley L. H. Experimental Determination of Stone Tool Use: A Microwear Analysis. Chicago, University of Chicago Press, 1980, 212 р.

- Kimball L. Microwear Analyses of Archaic and Early Woodland Tools from the Main Site (15BL35), Kentucky. Upper Cumberland Archaic and Woodland Period Archaeology at the Main site (15BL35), Bell County, Kentucky. In: Ed. by S. Creasman. Cultural resource analysts, Contract Publication Series 94-95. Lexington, Kentucky, 1994, p. F1–F109.

- Kolobova K. A., Krivoshapkin A. I., Pavlenok K. K. Carinated pieces in Paleolithic assemblages of Central Asia. Archaeology, Ethnology and Anthropology of Eurasia, 2014, no. 42, p. 13–29. DOI 10.1016/j.aeae.2015.06.003

- Kolobova K., Flas D., Derevianko A. P., Pavlenok K., Islamov U. I., Krivoshapkin A. I. The Kulbulak Bladelet Tradition in the Upper Paleolithic of Central Asia. Archaeology, Ethnology and Anthropology of Eurasia, 2013, no. 41, p. 2–25.

- Langejans G. H. J. Middle Stone Age pièces esquillées from Sibudu Cave, South Africa: an initial micro-residue study. Journal of archaeological science, 2012, no. 39, p. 1694–1704. DOI 10.1016/j.jas.2011.12.036

- Le Blanc R. Wedges, pieces esquillées, bipolar cores, and other things: an alternative to Shott’s view of bipolar industries. North American Archaeologist, 1992, no. 13 (1), p. 1–14. DOI 10.2190/ C52R-RK4C-YQUK-04T6

- Le Brun-Ricalens F. Les pièces esquillées: état des connaissances après un siècle de reconnaissance. Paleo, 2006, no. 18, p. 95–114. DOI 10.4000/paleo.181

- Olszewski D. I. Carinated Tools, Cores, and Mobility: The Zagros Aurignacian Example. In: McPherron S. P. (ed.). Tools Versus Cores: Alternative Approaches to Stone Tool Analysis. Newcastle, Cambridge Scholars Publishing, 2007, p. 91–106.

- Peña P. A. de la. Qualitative guide to recognize bipolar knapping for flint and quartz. Lithic Technology, 2015, no. 40 (4), p. 316–331. DOI 10.1080/01977261.2015.1123947

- Ranere A. J. Toolmaking and Tool Use among the Preceramic Peoples of Panama. In: Swanson E. (ed.). Lithic Technology: Making and Using Stone Tools. The Hague, Mouton Publishers, 1975, p. 173–209.

- Shalagina A. V., Krivoshapkin A. I., Kolobova K. A. Truncated-faceted pieces in the Paleolithic of Northern Asia. Archaeology, Ethnology and Anthropology of Eurasia, 2015, no. 4 (44), р. 33–45. DOI 10.17746/1563-0102.2015.43.4.033-045

- Shott M. J. On bipolar reduction and splintered pieces. North American Archaeologist, 1999, no. 20 (3), p. 217–238. DOI 10.2190/0VP5-TT1E-3WLC-9RCA

- Sonneville-Bordes D., Perrot J. Lexique Typologique du Paléolithique Supérieur. Outillage Lithique (suite et fin): V Outillage à Bord Abattu – VI Pièces Tronquées – VII Lames Retouchées – VIII Pièces Variées – I X Outillage Lamellaire. Pointe Azilienne. Bulletin de la Société Préhistorique Française, 1956, no. 53, p. 547–559.

- Tixier J. Typologie de l’Epipaléolithique du Maghreb. Mémoire du centre de recherches anthropologiques, préhistoriques et ethnographiques. Alger, Paris, A.M.G., 1963, 212 р.

- White J. P. Fabricators, outils écaillés or scalar cores? Mankind, 1968, no. 6, p. 658–666.

- Zilhão J., Aubry T., Almeida F. L’Utilisation du quartz pendant la transition Gravettien. Solutréen au Portugal. Préhistoire, Anthropologie Méditerranéennes, 1997, no. 6, p. 289–303.