Экспертиза социального изменения

Автор: Корнев Николай Ростиславович

Журнал: Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований @teleskop

Рубрика: Методология и методы

Статья в выпуске: 4, 2005 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/142181634

IDR: 142181634

Текст статьи Экспертиза социального изменения

Всякий знает — не взирая на нелинейность/сложность социального мира, люди планируют свое желательное будущее, близкое и не очень, личное и общее (семейное, корпоративное, государственное и др.). И немало тех, кто полагает, что умеет это делать — их планы становятся реальностью на фоне стихии множества планов иных, часто не только не согласованных, но и разнонаправленных. Как же задуманное оказывается им доступно (полагая, что достижение — не иллюзия)?

Будем рассматривать именно случаи спланированного социального изменения. Оно вызывается к жизни общественной проблемой в настоящем и неудовлетворенностью тех, кто способен ее осознать, понять необходимость/жела-тельность изменения, а также создать образ будущего , где эта проблема решена. Проект определяет путь к состоя-нию/цели (более или менее), его средства, этапы, последовательность действий тех, кто ведет изменение по намеченной проектом траектории. Эта схема является общей для основных концепций социального изменения [1].

Одним из способов социального проектного изменения и его защиты от внешних воздействий является экспертиза (или социальная оценка). Как рефлексивная методология управления этот подход стал применяться в крупных про-ектах2 примерно с середины прошлого века [2]. При этом накопленный опыт управления ходом событий и интуитивного поиска решений социальных проблем стали объектом научного анализа и развития социотехник.

Под социальной экспертизой/оценкой социальных изменений обычно понимается их сопровождение анализом и корректирующими воздействиями, осуществляемыми как специальная деятельность. Для проекта социальная экспертиза является контуром обратной связи с условиями жизни и интересами затрагиваемых изменением социальных общностей . Социальную экспертизу производят социологи, психологи, конфликтологи — представители тех наук и профессий, которые в своем развитии вышли на уровень решения одних и тех же практических задач.

Социальная экспертиза работает со структурными кластерами общества. Ее составляющие — прогнозирование/ планирование, мониторинг/анализ хода проекта, а также разработка действий по снижению/устранению побочных негативных последствий для социума, вызывающих в нем сопротивление проекту [3, 4]. Этот подход оформился именно для прагматичной защиты от рисков крупных проектов. И, например, на десятках проектов одного из крупнейших агентов развития, Всемирного Банка, было установлено — социальная экспертиза обеспечивает повышение экономической отдачи инвестиций [5]. К тому же на основе социальной оценки круг «бенефициариев» (получателей позитивных результатов) может расширяться, а социальные потери от проекта, действительно, могут быть снижены.

Далее я рассмотрю несколько сюжетов, связанных с экспертизой социальных проектов, вовлекающих в изменение многих людей — часть общества или его полностью.

Сюжет: экспертиза — картина с изъяном? Экспертиза проекта включает в поле зрения не только объект, но и среду, и призвана дать их «голографически» цельный [6, с.114], компактный образ в динамике. Емкий образ-клип с пунктиром прогноза развития проекта из настоящего в будущее. При этом проект фактически разворачивается в «неисключенном среднем» времени, понятие которого ввел Валлерштейн (и не отдельное, локальное во времени событие, и не очень «долгая длительность» истории) [7].

В открытой и сложной социальной системе проект всегда выделяет лишь какую-то часть (при прогнозе реагирования, например, наиболее способную к активности и богатую ресурсами), а все другое в социуме относит к безликой «среде». По-видимому, невозможен проект, в котором были бы предусмотрены все осложнения и моменты выбора, и редко он устраивает всех, кого затрагивает и чью жизнь меняет. У части объектов воздействия и тех, кто отнесен к «среде», недовольство проектом и противодействие ему, более или менее активное, возникают уже по ходу дела, как реакция на изменения. Причем формы и сила этих реакций зависят от интересов, затрагиваемых проектом, достигая иногда разрушительности «социотрясения» (метафора Б.Грушина) [8]. Реальность «трясений», в наше время лавинного развития коммуникаций и информационных технологий, недавно продемонстрировали «оранжевая революция» на Украине, события в Киргизии, а также (хоть и менее ярко) общественная реакция на российскую монетизацию льгот.

Управляющий3 для минимизации опасных (для себя и проекта) рисков использует, прежде всего, простое средство — «дозирует» или несколько «подправляет» информацию о проекте для объекта/общества. Создается публичный образ-версия проекта, где сведения о реальных целях, планах и действиях частично умалчиваются и/или сочетаются с дезинформацией (если называть эту тактику прямо). Иногда объект/общество вообще ничего не знает о проекте, по крайней мере, до какого-то времени.

Информация для эксперта, производящего оценку хода проекта, тоже часто дозируется управляющим, который, нуждается в данных экспертизы, но и не исключает полностью появления новых рисков для себя и/или проекта в результате экспертизы. Чем выше уровень доверия к эксперту, тем полнее информация о проекте, к которой тот получает доступ. Как правило, это связано с уровнем зависимости эксперта от источника управления проектом, при этом «внутренний» эксперт (штатный, из оцениваемой структуры) более зависим/контролируем, чем «внешний». Однако разделение экспертов лишь на «внутренних» или «внешних» упрощает реальные отношения с заказчиком, имеющие больше градаций.

Впрочем, и заказчик экспертизы (управляющий) получает ее результаты тоже в виде профильтрованной версии. На сей раз, эксперт учитывает степень своей зависимости от заказчика и его вероятную реакцию на свой анализ. Общественная значимость проекта и его последствий тоже влияют, но часто, увы, лишь во вторую очередь (если ей находится место). И обычно итогом экспертизы становится версия, в которой полученные данные и выводы из них представлены частично, пропущенные экспертом через своего «внутреннего цензора» [9, c.32–41].

Эти механизмы являются следствием того, что и для эксперта, и для управляющего типично стремление к социальному воспроизводству себя — почти инстинкт самосохранения в понятиях статуса, карьеры, заработка в настоящем и будущем, и т.п. Информационные фильтры на входе экспертизы и на выходе из нее не компенсируют друг друга, искажая работу контура обратной связи в управлении социальной системой, проходящей целенаправленное, проектное изменение. Основа этих искажений — конфликт ролей/интересов и управляющего, и эксперта, которые оба существуют одно- временно на разных уровнях и в разных структурах социума. Сталкиваются интересы частные и общественные, внутренние и внешние, кратко- и долгосрочные.

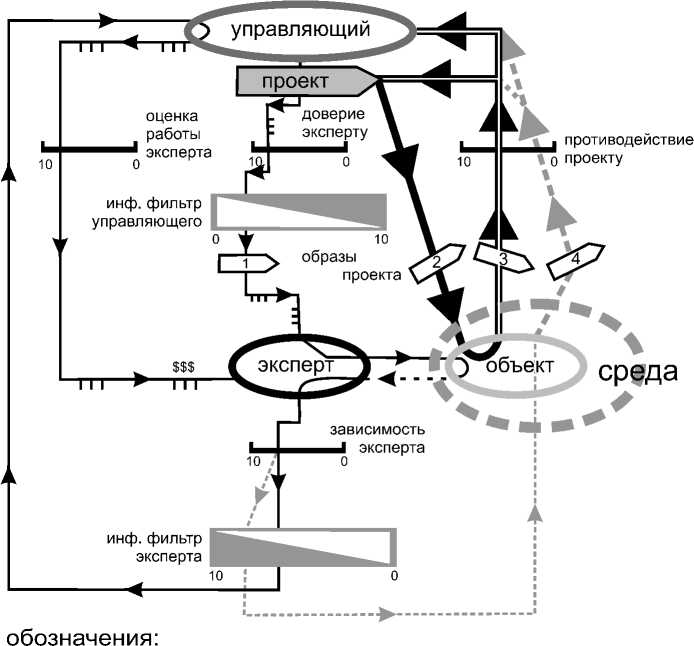

Для наглядности социальная экспертиза показана на рис.1, с существенными для нашего рассмотрения элементами: 1.) управляющий (заказчик проекта и оценки); 2.) проект социального изменения, призванный решить проблему; 3.) эксперт ; 4.) объект 4 изменения — целевые социальные группы; и 5.) среда — общество, включающее объект и присутствующее в проекте как источник потенциальной активности, как контекст.

Рис.1.

Схема социальной экспертизы.

участники экспертизы информация от управляющего, эксперта, объекта действия по реализации проекта, противодействие воздействия экспертизы на объект, его реакция шкала интенсивности отношения (мах=10)

информационные фильтры ( ■ —искажения, мах=10)

О реальности представленной схемы с «шумовыми» помехами в контуре обратной связи (управления проектом при помощи экспертизы) свидетельствуют публикации материалов очных и заочных «круглых столов» экспертов [10, 11] рефлексии отдельных опытных экспертов [2, c.272–290; 9], да и собственный опыт экспертиз, выполненных автором.

В качестве иллюстрации — несколько высказываний участников представительного круглого стола профессионалов-экспертов, обсуждавших в Петербурге в 2004 году проблемы их отношений с властью и обществом:

…Существуют заказы, которые делаются под заранее ожидаемые властью результаты. (…) Как чиновник я сам давал такие заказы.

…Совмещение информационно-аналитической поддержки органов государственного управления и отстаивание общественных интересов — задача нетривиальная.

…Прозвучавшее предложение говорить народу правду о власти и бизнесе замечательно, но на практике мы не можем этого делать. Это все равно, что любому человеку, независимо от того, безработный он или нет, начать всем высказывать правду, всю правду и ничего, кроме правды, — всегда и при любых условиях. На Руси это называется юродством5.

С позиций управляющего экспертиза полезна, если позволяет снизить помехи движению проекта к поставленной цели. Конфликт проекта и его образов (рис.1.) может быть снижен даже одним лишь фактом проведения социальной экспертизы, расцениваемой объектом (обществом) как внимание к его проблемам. Стабилизация проекта, его удержание на намеченной траектории, и снижение негативных последствий достигаются также через корректировку проекта и через информационное воздействие на объект на основе данных экспертизы. Такой результат — стабилизация развития проекта — расценивается как успех экспертизы. Если же так совпало, что после нее конфликтность проекта возросла, управляющий/заказчик может отнести это на счет экспертизы, считая, что она должна была предотвратить такое развитие событий. И уж совсем недопустимо (с той же позиции), если это произошло из-за неплановой утечки данных экспертизы в общество.

Рефлексивность не только субъекта проектного изменения (управляющего, вкупе с экспертом), но и объекта отличает рассматриваемую систему от технических «неживых» систем с управлением, вроде «автонавигатора — автопилота». Социальная экспертиза подтверждает теорему Томаса: «Если ситуации определяются как реальные, они становятся реальными по своим последствиям». И мысль Набокова: «То, что можно контролировать, никогда не бывает вполне реально; то, что реально, никогда нельзя полностью контролировать»6.

Напомню — в схеме на рис.1 нет варианта так называемой независимой экспертизы, где заказчиком выступает или объект проекта, или сам эксперт, или некто внешний по отношению к системе, где осуществляется проект. У таких экспертов при понимании и оценке проекта другие трудности. Их исходная информация о проекте ограничена публичной версией. Кроме того, проблемы пони-мания/оценки совсем внесистемного, стороннего эксперта могут порождаться неадекватностью культурного багажа [12], матрицы восприятия/понимания [13], плохо применимой к социокультурной среде проекта.

Реальная схема экспертизы упрощена на рис.1 еще и потому, что в ней объект представлен без внутренней структуры и неоднородности. И управляющий — один, тогда как в реальности есть другие проекты со своими управляющими (в том числе, от «объекта» в нашем обозначении). А проект рассматривается как данность, без соотнесения со свойствами объекта. Меж тем отношения проекта и сложного объекта, разнонаправленность поведения частей объекта являются важными источниками нелинейности рассматриваемой системы.

Так или иначе, сознательные искажения информации в процессе экспертизы приводят к усилению зависимости социальной системы7 от воздействий, как включенных в проект изменения, так и не учтенных им.

Этот вроде бы тривиальный вывод обращает внимание на механизм, способный серьезно влиять на внедрение социальных инноваций. Насколько серьезно это влияние и как оно может быть минимизировано — это вопрос. Но, похоже, задача плохо решается и «коллективизацией» экспертизы (с целью «спрятаться» за списком или организацией), и другими известными сегодня попытками сделать ее более независимой.

Неблагоприятные воздействия на проект можно уменьшить с помощью подхода, в котором ведомая сторона (объект) участвует в построении и осуществлении проекта. У нас в стране он был развит в рамках методологического движения [14], ставшего весьма влиятельным. В частности, в последние 10–15 лет «схема участия» стала широко применяться при стратегическом планировании территориального развития [15].

Использование экспертизы как средства социального изменения основано на диалоге и взаимодействии инициаторов разработки проекта — с объектом. Описание такого подхода к социальному изменению у Харпера сведено в схему [1, c.185], с юмором названную им «поваренной книгой изменения» и являющуюся, по сути, кратким технологическим руководством для «прогрессоров». У нас схема экспертизы с участием описана одним из лидеров методологического направления С.Поповым [16, 17]. Экспертизу производит коллектив, состоящий из двух частей — экспертов профессиональных и «экспертов от объекта», которые представляют его части (социальные группы). Она включает стадию «распредмечивания» участников, освобождения их от шор в восприятии проблемы (групповых, в том числе — профессиональных). Развитие видения/понимания проблемы и продвижение к проекту ее решения происходят в интенсивном обсуждении под руководством опытного эксперта-модератора, часто представляющего интересы заказчика/ управляющего. В результате ориентации экспертов, представляющих части объекта, обычно сближаются.

Далее, если такой предстартовый (или первый?) этап прошел успешно (для проекта), многие «эксперты от объекта» в дальнейшем действуют как центры формирования нового, проектного порядка в своих социальных группах. Как его проводники на своем уровне влияния. Ясно, что для этого «эксперты от объекта» должны быть исходно отобраны из числа тех, кто способен влиять на свои опорные социальные группы [18, c.228–229].

Сюжет: совесть эксперта — с изъяном? Может возникнуть вопрос: а как же гражданская позиция эксперта8, его совесть9 в случае, когда проект несет серьезную опасность для общества? Но как неуловима грань между «серьезной» и «небольшой» опасностью, как соблазнительно неопределенна… И как тяжелы для профессионального эксперта лично последствия нарушения неписанных правил отношений с заказчиком, неизбежно ведущие к краху репутации эксперта в сообществе управляющих (помимо санкций, предусмотренных контрактом). Но этот вариант случается редко — моральная дилемма обычно решается в пользу конформизма [18, c.165–186], чему нередко способствует идеологизация социально агрессивного управления. Например, на основе рассуждений о неизбежности социальных жертв для обеспечения конкурентоспособности экономики в условиях глобализации.

В работах С.Попова, кроме технологических деталей управления процессом социального изменения, есть и замечательно откровенные суждения о моральной стороне его социальной экспертизы. На мой взгляд, некоторые выдержки из его публикаций не менее полезны для расширения представления о практиках социального изменения, чем детальные когнитивные карты или фазовые диаграммы состояний социума.

Процесс и итог изменения нужно представлять, по мнению С.Попова [17], так:

…В рефлексивной интерпретации процесса реальный процесс становления трактуется в формах, привыч- ных для общественного (или массового) сознания — в проектных и управленческих (мы, дескать, все предусмотрели и заранее знали, что получим) формах. Таким образом, скрывается реальная схема организации процесса, формируется лидерское положение нового общественного образования, и ставятся препятствия для дальнейших изменений.

…Закрепление результата и остановка процесса изменений осуществляется приданием новому общественному порядку историко-культурного смысла, символического «освящения» сложившейся структуры, интерпретацией истории в таком ключе, который свидетельствует о необходимости, исторической неизбежности и справедливости нового общественного порядка.

Движущей силой изменения (и заказчиками социальных экспертиз) выбираются самые сильные — к ним отнесены «управленцы, бизнесмены, предприниматели, чиновники-карьеристы, в сочетании с рекламщиками, политтехнологами и тому подобными людьми» . Экспертиза становится контуром положительной обратной связи, механизмом отбора параметров порядка, в терминологии Хакена [20]. Причем социального порядка именно их , заказчиков, которым содействует экспертиза по С.Попову [19]:

…Мы (…) пытаемся работать не со средним слоем, не с отстающими, а с наиболее сильными и усиливать их…

…Люди смогут стать на порядок сильнее через организационное освоение мира, его переорганизацию. Не через его исследование, а через переорганизацию под себя, под свои сформулированные задачи.

Хотя избранные характеризуются как «жадные» и «наглые», вопросы о моральной стороне осуществляемого через них социального изменения решаются просто [19]:

…Оценки, связанные с социальной приемлемостью, перестают работать.

…Человек, который меняет социальную структуру, социальную мораль, должен иметь легенду и должен маскироваться. Потому что это пока социально неприемлемо.

…Если нам нужны циники, которые будут цыплят резать и не бояться вида крови, значит, у них должна быть своя идеология, иначе они будут страдать, и все остальные, кстати, тоже будут…

…Не нравится кому-то (…), значит, он не наш человек, вот и всё.

Видно, что эта позиция практически исключает из схемы социального изменения контур отрицательной обратной связи, создаваемый моралью/этикой. Цель ставится над средствами ее достижения, чему прецеденты в истории уже были. Казалось бы, можно не уделять столько внимания какой-то частной точке зрения. Но, во-первых, это взгляды специалиста, неоднократно проводившего экспертизы на уровне страны и ее системообразующих структур (РАО ЕС, например). Во-вторых, именно эта позиция стала определять в последние годы социальную политику России, которая переориентировалась с поддержки социально слабых на поддержку сильных. Так считает Е.Гонтмахер10, один из самых информированных российских специалистов в этой сфере [21].

Сообщество специалистов в социальных науках, выйдя на уровень знаний, пригодных для качественно нового их практического использования, оказалось перед проблемой морального/этического выбора границ допустимого в своей деятельности. И, естественно, раскололось, делая этот выбор.

Например, Ф.Ричардсон и Р.Бишоп с другого морального полюса и в тревоге о его «таянии» считают [22]:

…Наука и этика гораздо лучше могут работать вместе, связанные друг с другом попытками человека понять этот мир.

…Современный тип общества стремится уменьшить культурные и моральные измерения жизни до чисто технических и инструментальных рассуждений (…) Такая эволюция, конечно, может увеличить нашу доблесть в некоторых областях. Но она стремится сделать из нас рабов социальных или экономических механизмов. И она подрывает наше умение оценивать значимость конечных целей на основе, отличной от того единственного факта, что эти действия предпочтительны или желанны.

Увы, эти слова принадлежат социальным исследователям, не влияющим на российские преобразования. И, похоже, сходная позиция становится все менее распространенной среди исследователей и практиков социального изменения не только в России.

И еще одно обстоятельство. Экспертиза социального изменения может оказать влияние на проект (как при учете этических норм общества, так и при свободе от них), если ее результаты восприняты управляющими и стали импуль-сом/источником ответного управленческого действия. Это бывает далеко не всегда, даже если экспертиза заказана управляющим проекта.

Сюжет: язык экспертизы — с изъяном? Невосприимчивость управления к данным экспертизы среди прочих причин может быть следствием языка и стиля её изложения, нормальными для людей науки, но плохо понятными и не убедительными за ее пределами. Стремясь описать/по-нять/изменить социальный мир, ученые по инерции пользуются методическим арсеналом, бывшим успешным в подходе к не мыслящей природе, и придумывают новые назва-ния/термины рассматриваемым явлениям11.Меж тем в ходе эволюции человечества необходимая работа уже проделана, и есть множество языков — живых, культурно наследуемых, с мощным познавательным потенциалом, который наиболее проявляется в художественной литературе.

В родном языке каждого живет мир образов культуры, это мощное средство рефлексивного саморазвития и социальной коммуникации. Его расширением являются другие языковые системы (музыка, …), специальные языки разных наук (математики, …), не родные литературные языки (английский, …). Можно согласиться с точкой зрения, что математика подходит на роль языка междисциплинарного общения [5,c.91]. Но это язык пространства возможностей, формализации процессов переходов в нем. Он дает картину социального мира, связанную отношением дополнительности с его конкретикой и локальной многодетальностью. И в понимании конкретной проблемы социума и себя, каждый из нас наиболее может продвинуться с помощью родного языка, который и есть основная ментальная среда и форма социальной жизни. Сложность и богатство выразительных средств литературного языка соответствуют сложности социума . А языковые средства наук о неживой природе для понимания ее на социальном уровне не достаточны, в том числе — язык математики. Сказанное относится и к насыщенному специальными терминами языку социологии, которая, впрочем, ощущает тупиковость этого пути и старается найти выходы.

«Описав полный круг, мы вернулись в исходную точку познания и теперь видим себя как неотъемлемую часть того мира, который мы описываем» (Пригожин) [23].

Одним из самых влиятельных социологов ХХ века был Ирвинг Гофман, которого коллеги по профессии долго упрекали в использовании литературного языка и стиля изложения [24]. Но именно Гофман стал при жизни наиболее известным социологом в среде антропологов, философов, психологов, лингвистов, политологов, иных гуманитариев. А для остальных, с теми же текстами, он стал выдающимся писателем. По сути, синергетическим объединителем разных когнитивных традиций, и это определение не натяжка. Итоговая работа Гофмана называется «Интеракционный порядок», а социальное взаимодействие — сквозная тема его творчества12. В 1981 году, Гофман был признан, наконец, социологами, которые избрали его президентом Американской социологической ассоциации [25]. Несмотря на убедительные свидетельства возможностей литературного языка и метода для познания в социальной сфере, большинство социологов продолжают пользоваться своим спецязом с «диалектами» научных направлений. Об этом в 2001 году вновь был вынужден говорить другой президент Американской социологической ассоциации, Джой Фиджин [26]. Такая же ситуация с языком и в российской социологии. Отчасти поэтому, и с ее общественной функцией. Казалось бы, обязанные быть высоко рефлексивными, социологи не менее упрямы в своих инструментальных пристрастиях, чем представители иных наук.

Но, приняв литературный язык и искусство в качестве средств познания человека и социума, как ученым быть с критериями доказательности? Вероятно, могут быть полезны критерии внутренней непротиворечивости и целостности представления сложного. Понимание значения целостности сложного образа пробивает себе дорогу в научной среде [6,27,28]. И не исключено, что «Не верю!» Станиславского — интуитивный прототип критерия доказательности (убедительности?) научно-художественного социального анализа.

Вероятно, у многих уже есть подобные рабочие инструменты-заготовки. Я в попытках понять запутанные, неясные социальные сюжеты, пользуюсь чем-то вроде «критерия множественных слабых подтверждений». Он включает в распознавание признаки, слабо, но согласованно различающиеся для комплексов свойств разных версий. Рассматривая эти признаки отдельно, выбор модели-версии явления не сделать. А вместе — можно. Например, признак 1 чуть больше склоняет выбор в пользу версии А, чем Б (на языке вероятностей это P1А · P1Б). Если и другие признаки, слабые в отдельности, тоже за версию А, моя уверенность, что «это А», крепчает с убыванием произведения (P1Б / P1А) · (P2Б / P2А) · … · (PNБ / PNА) где N — число слабых признаков. Пользуясь этим самодельным критерием, не раз получалось выбрать наиболее не противоречивую и убедительную версию из нескольких. Не на этом ли основан «здравый смысл»? Не так ли действует интуиция-логика въедливых читателей детективов и внешних экспертов, делающих выбор из нескольких версий происходящего в социальной жизни?

И последнее: в конце работы над этим текстом оказалось, что я уже толком не знаю, из какого именно источника некоторые представления, которые стали моими собственными, радуя меня убедительностью. Но хочу выделить две публикации, давшие, как мне кажется, идей-толчков более других. Это статьи В.Аршинова с В.Будановым [6] и Ф.Ричардсона с Р.Бишопом [22]. Наверное, отсылки к ним должны быть в значительно большем числе мест этой статьи. А весь список литературы — скорее абрис пространства идей/мыслей, имеющих отношение к теме социальной экспертизы проектных изменений.