Экспертно-аналитическая модель оценки почвенно-климатических условий в Красноярской лесостепи

Автор: Цугленок Н.В., Халанская А.П., Никулочкина С.Н., Ивченко В.К.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Растениеводство

Статья в выпуске: 4, 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены вопросы прогнозирования изменения почвенно-климатических условий в Красноярской лесостепи в период вегетации яровой пшеницы. Дана функциональная оценка закономерностям изменения температуры в период от посадки до уборки яровой пшеницы, содержанию микроэлементов, минеральных и органических веществ, кислотности, катионной ёмкости почвы для различных слоев почвы.

Пахотный слой, катионная ёмкость, кислотность почвы, микроэлементы, минеральные вещества, гумус

Короткий адрес: https://sciup.org/14082348

IDR: 14082348 | УДК: 639

Текст научной статьи Экспертно-аналитическая модель оценки почвенно-климатических условий в Красноярской лесостепи

x

x

, , cos x, sinx

2 x 3 ,

что объясняется исходной неоднородностью данных, обратным действием перенасыщающих факторов и колебательным характером явлений.

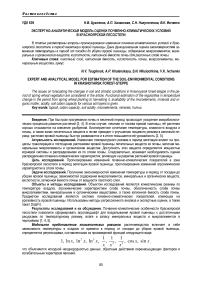

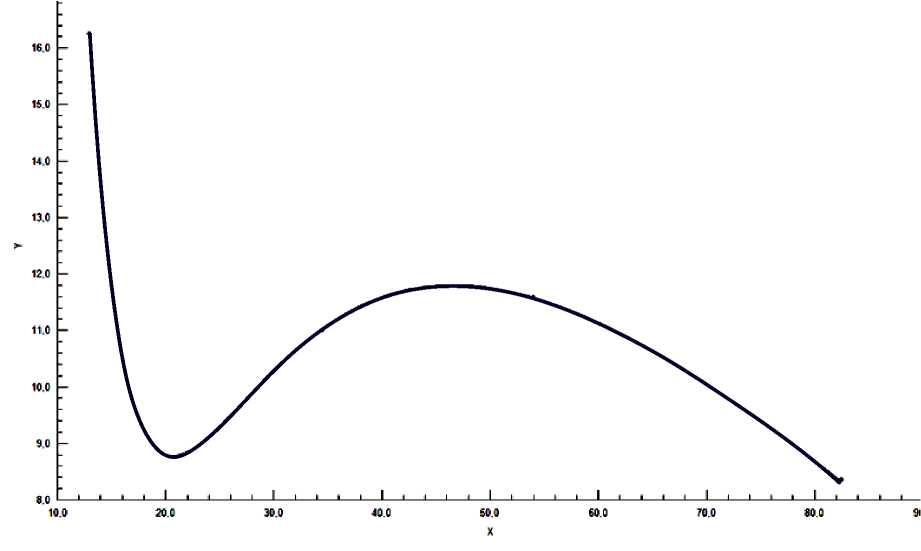

Температура воздуха ( y , 0C) в мае–сентябре 2010 г. в зависимости от номера месяца в году ( x 1 ) и номера декады ( x 2 ) представляется функциональной зависимостью (рис. 1)

b 2 b4 b5 • In x1

y = b0 + b1 • In X1 + - + b3 • In X1 + ^- + —------ x2 x2 x2

,

где b 0 =370,779; b 1 =432,661; b 2 =-77,887; b 3 =-118,070; b 4 =15,240; b 5 =29,254 – коэффициенты регрессии.

Рис. 1. Распределение температуры по 1–3 декадам 5–9-х месяцев 2010 г.

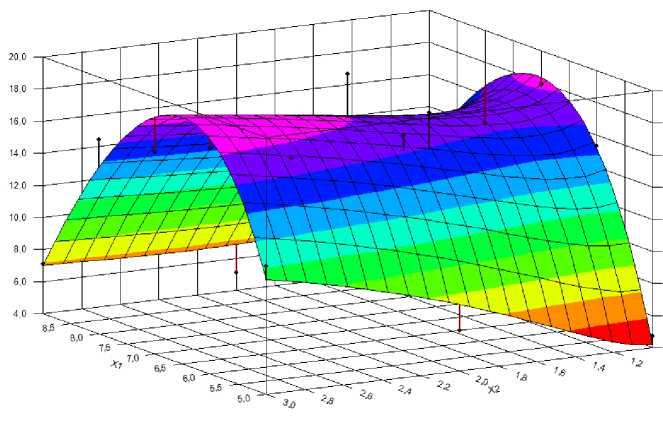

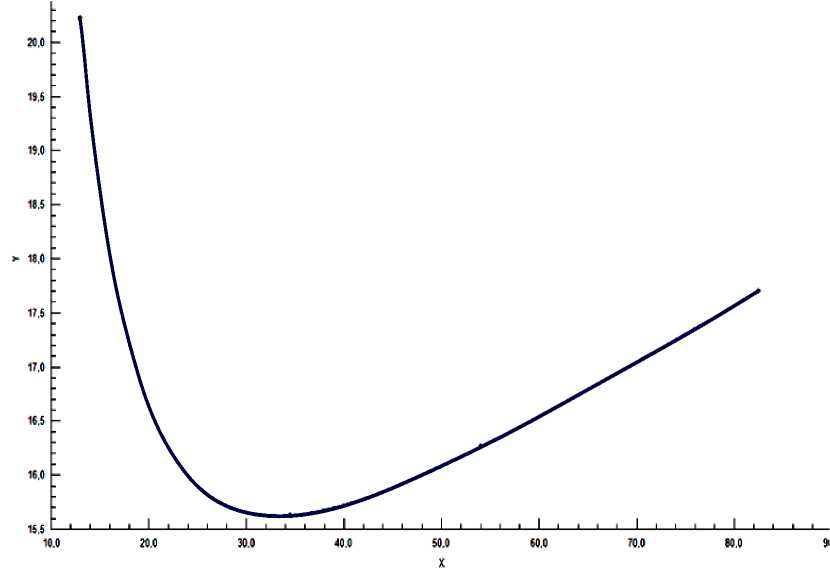

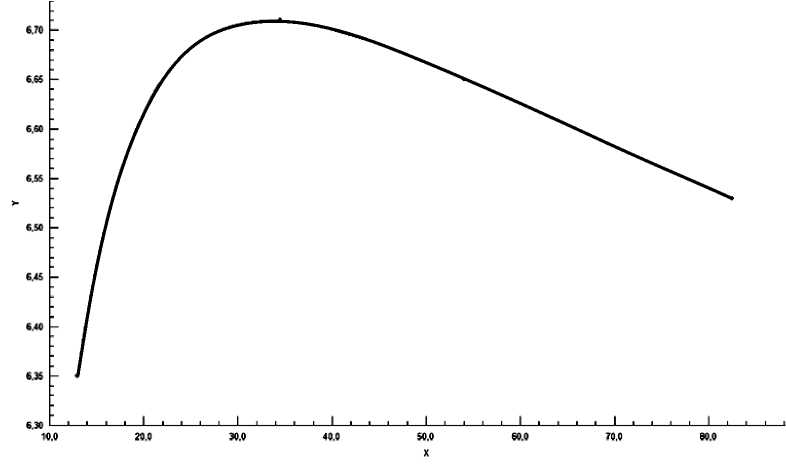

Средняя температура воздуха ( y , 0C) в мае–сентябре 2010 г. в зависимости от номера месяца в году ( x ) представляется зависимостью (рис. 2)

bbb y = bо+-+4-+4, xx x где b0=-197,390; b1=3500,293; b2=-17877,671; b3=27542,367 – коэффициенты регрессии.

Рис. 2. Распределение средней температуры по 5–9-м месяцам 2010 г.

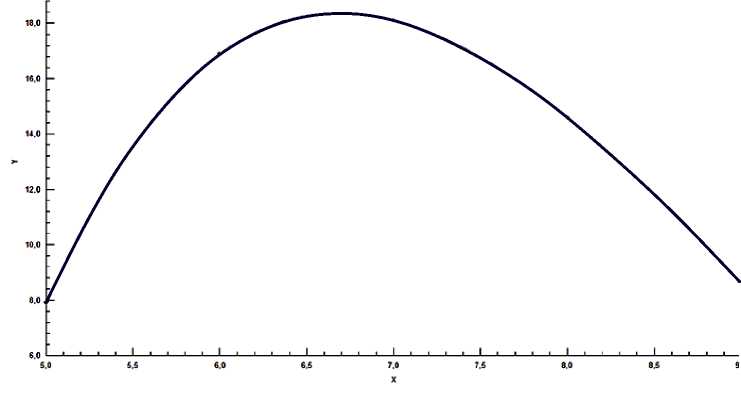

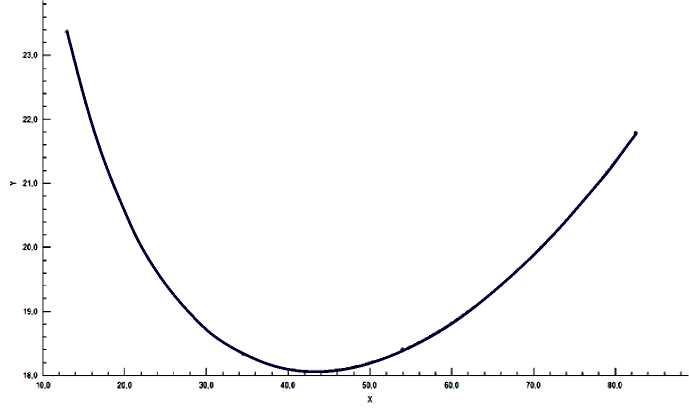

Средняя температура воздуха ( y , 0C) в мае–сентябре за 6 лет с 2005 г. в зависимости от номера месяца в году ( x ) представляется функцией (рис. 3)

y = b0 + b1 • cos x + b2 • sin x , где b0=11,124; b1=5,496; b2=4,759 – коэффициенты регрессии.

Рис. 3. Распределение средней температуры по 5–9-м месяцам 2010 г.

Доступный растениям минеральный азот (нитраты и аммоний) образуется при минерализации легкогидролизуемых азотистых соединений.

Модельное представление агрохимических характеристик слоёв почвы ( y ) земельных массивов учхоза КрасГАУ отражает зависимости содержания фосфора, калия, гумуса, катионной ёмкости ( y 1 ), а также изменение содержания азота, кислотности в почве ( y 2 ) от мощности пахотного слоя ( x , см):

y = У1 (x) или У = У 2 (x),

A4 As • x Ae • ln x Ay • ln xA y1 (x) = A0 + A1 • e + A 2 • ex + A3 • x In x + —— + —5— + —6----+ —7—2— + lnx lnx x x2

У 2 ( x ) =

1 ( C.A

-------------у + exp C3 + — + C • In x C0 + C1 • x + C2 • x2 ^ 3 x 5)

где A k и C k – вычисляемые коэффициенты регрессии.

Модельное представление обеспеченности фосфором слоёв почвы земельных массивов с чернозёмами. Значения параметров, оцененные по экспериментальным данным, показывают, что микроорганизмы во много раз эффективнее поглощают фосфор (на единицу биомассы), чем корни растений. В этом заключается конкурентный характер поглощения фосфора микроорганизмами и корнями растений. В тех случаях, когда снабжение фосфором лимитировано, микробное поглощение выше корневого. При избыточном содержании фосфора в микробной биомассе поглощение контролируется обратным потоком.

Содержание фосфора ( y , мг/100 г) в зависимости от мощности слоя ( x , см) выщелоченного чернозёма представляется функцией (рис. 4):

У 1 ( x ) = A o

As • x A7 + -5-- +

lnx x2

У = b0 +

b1 • x lnx

b2

где b 0 =11,457; b 1 =0,324; b 2 =1203,021 – коэффициенты регрессии.

Рис. 4. Распределение фосфора по слоям выщелоченного чернозёма

Содержание фосфора ( y , мг/100 г) в зависимости от мощности слоя ( x , см) чернозёма обыкновенного описывается функцией

y = b0 +

b1 • x ln x

+

b2 x2

где b 0 =8,862; b 1 =0,010; b 2 =814,244 – коэффициенты регрессии.

Модельное представление обеспеченности калием слоёв почвы земельных массивов с чернозёмами. Полный переход калия из растительных и микробных остатков в почвенный раствор с последующим его связыванием в минеральной форме, превращением в ионообменную форму, вымыванием и поглощением зависит от распределения его по слоям. В экспериментах было показано, что эффективность превращения ниже в корнях, чем в побегах, хотя логически следовало ожидать, что она одинакова в корнях и побегах ввиду сходства их химического состава.

Поскольку калий и фосфор малоподвижны, их распределение осуществляется по слоям. Пул калия и фосфора образуется за счет зольных элементов питательной ткани, но главным образом за счет поглощения из почвы. Содержание калия ( y , мг/100 г) в зависимости от мощности слоя ( x , см) выщелоченного чернозёма представляется функцией (рис. 5):

y1 (x) = A0 + A3 • x2 In x +

A 6 • In x

x

y = b0 + b1 • x2 In x +

b2 • In x

x

где b 0 =10,771; b 1 =0,000; b 2 =63,240 – коэффициенты регрессии.

Рис. 5. Распределение калия по слоям выщелоченного чернозёма

Содержание калия ( y , мг/100 г) в зависимости от мощности слоя ( x , см) чернозёма обыкновенного описывается функцией

y = b0 + b1 • x2 In x +

b2 • In x

x

где b 0 =11,527; b 1 =0,000; b 2 =56,057 – коэффициенты регрессии.

Модельное представление обеспеченности гумусом слоёв почвы земельных массивов с чернозёмами. Для описания скорости аммонификации органического вещества почвы, иммобилизации минерального азота, минерализации гумуса, нитрификации, денитрификации необходимо знать распределение гумуса по слоям почвы. Аналогично влияние уровня удобренности почвы вводится на основании содержания гумуса в слоях почвы.

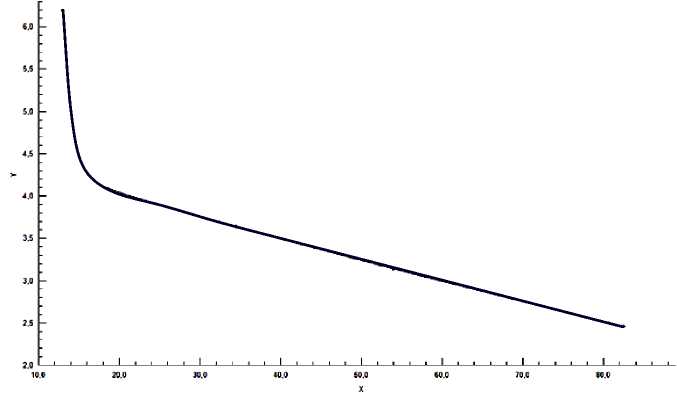

Содержание гумуса ( y , %) в зависимости от мощности слоя ( x , см) выщелоченного чернозёма представляется функцией (рис. 6):

y1(x) = A0 + A2 • e

A • x

+ —— lnx ,

У = bo +

b1 • x lnx

+ b2 • e -x

где b 0 =4,924; b 1 =-0,131; b 2 =855533,923 – коэффициенты регрессии.

Рис. 6. Распределение гумуса по слоям выщелоченного чернозёма

Содержание гумуса ( y , %) в зависимости от мощности слоя ( x , см) чернозёма обыкновенного описывается функцией

y = bo +

b 1 • x ln x

+ b 2 • e - x

где b 0 =2,801; b 1 =-0,026; b 2 =581845,493 – коэффициенты регрессии.

Построим модельное представление обеспеченности азотом слоёв почвы земельных массивов с чернозёмами. Доступный растениям минеральный азот (нитраты и аммоний) образуется при минерализации легкогидролизуемых азотистых соединений почвы с учетом последующей иммобилизации минерального азота. Азот поступает в растение с током воды, и его вынос пропорционален произведению коли- чества почвенного раствора, поступившего в растение из слоя почвы.

Содержание азота N-NH 4 ( y , г/кг) в зависимости от мощности слоя ( x , см) выщелоченного чернозёма представляется функцией (рис. 7):

У 2 ( x ) =

C 0 + C 1 • x + C 2 • x 2 ,

y = -г—;---—2, b0 + b1 • x + b2 • x где b0=0,054; b1=-0,001; b2=0,000 – коэффициенты регрессии.

Рис. 7. Распределение азота N-NH 4 по слоям чернозёма выщелоченого

Содержание азота N-NH 4 ( y , г/кг) в зависимости от мощности слоя ( x , см) чернозёма обыкновенного описывается функцией

У = --------------2

b0 + b1 • x + b2 • x где b0=-0,075; b1=0,011; b2=0,000 – коэффициенты регрессии.

Содержание азота N-NO 3 ( y , мг/кг) в зависимости от мощности слоя ( x , см) выщелоченного чернозёма представляется функцией (рис. 8):

У1(x )= Ao + — + ln x

A 6 • In x

x

,

y = b0 +

b 1 + b 2 • In x ln x x

где b 0 =-371,127; b 1 =2269,616; b 2 =-2521,506 – коэффициенты регрессии.

Рис. 8. Распределение азота N-NO 3 по слоям чернозёма выщелоченого

Содержание азота N-NO 3 ( y , мг/кг) в зависимости от мощности слоя ( x , см) чернозёма обыкновенного описывается функцией

y = b0 +

b 1 + b 2 • In x ln x x

где b 0 =-639,790; b 1 =3874,496; b 2 =-4351,219 – коэффициенты регрессии.

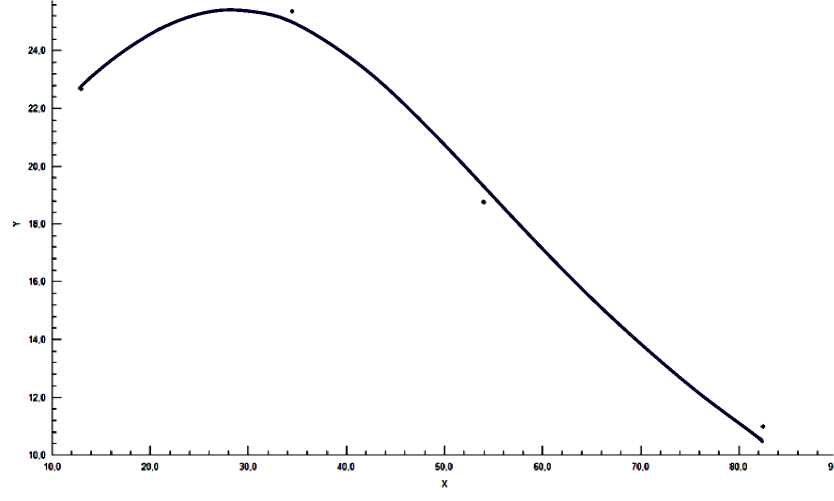

Модельное представление кислотности слоёв почвы земельных массивов с чернозёмами. Скорость окисления описывается как функция максимально возможной скорости поглощения и концентрации раствора в почвенном пуле.

Кислотность почвы ( y ) в зависимости от мощности слоя ( x , см) выщелоченного чернозёма представляется функцией (рис. 9):

y 2 ( x ) = exp C 3 +

к

C A

C 4 + C 5 • ln x , x J’

j

J

Г, bii y = exp b0 + — + b2 • In x

к x

где b 0 =2,300; b 1 =-2,939; b 2 =-0,088 – коэффициенты регрессии.

Рис. 9. Кислотность по слоям чернозёма выщелоченого

Кислотность почвы ( y ) в зависимости от мощности слоя ( x , см) чернозёма обыкновенного описывается функцией

Г, bi, j 7

y = exp b0 + — + b2 • In x

I x

где b 0 =1,720; b 1 =1,117; b 2 =0,026 – коэффициенты регрессии.

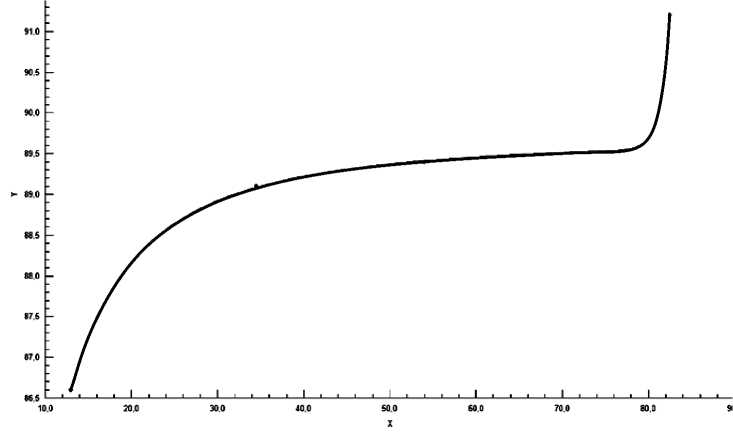

Модельное представление катионной ёмкости слоёв почвы земельных массивов с чернозёмами. Катионная ёмкость ( y , %) в зависимости от мощности слоя ( x , см) выщелоченного чернозёма представляется функцией (рис. 10):

x A7 • In x

yi (x) = Ao + Ai • e +----2 ,

x

x ln x

y = bo + bi • e + b 2--2x где b0=89,691; b1=2,430; b2=-203,562 – коэффициенты регрессии.

Рис. 10. Катионная ёмкость по слоям чернозёма выщелоченного

Катионная ёмкость ( y , %) в зависимости от мощности слоя ( x , см) чернозёма обыкновенного описывается функцией

x lnx

y = b0 + bl • e + b 2--r

,

x где b0=86,062; b1=0,000; b2=4,936 – коэффициенты регрессии.

В пахотном горизонте содержание гумуса варьируется от 5 до 8 % и оценивается в среднем как высокое. Содержание подвижных элементов минерального питания свидетельствует о благоприятном питательном режиме данных почв и характеризуется очень высокой обеспеченностью по фосфору (19–25 мг/100 г почвы) и калию (16–20 мг/100 г почвы).

Выводы

-

1. Закономерности изменения температуры воздуха в зоне Красноярской лесостепи, по метеоданным за 6 лет, в период с мая по сентябрь показывают, что самым тёплым месяцем является июль, причём средняя температура выше 160С устанавливается в период с 20 июня по 9 августа, который включает в себя основную часть процесса вегетации яровой пшеницы.

-

2. Зависимости содержания микроэлементов, минеральных и органических веществ, кислотности, катионной ёмкости почвы от мощности пахотного слоя позволяют оценить потребности растений яровой пшеницы с заданным корневым горизонтом.

Содержание фосфора и калия уменьшается соответственно с глубины 10,8 и 15,1 см до 30,6 и 45,2 см, а затем под влиянием деятельности микроорганизмов в почвенном растворе медленно увеличивается. Аналогичное явление наблюдается с азотистыми соединениями. Содержание гумуса резко падает с глубины 14,0 см и стабилизируется на глубине 20 см, а затем продолжает плавное снижение. Кислотность меняет интервал возрастания на интервал убывания на глубине 34,7 см, а катионная ёмкость практически сохраняет темпы роста при увеличении глубины пахотного слоя.