Эксплуатационная безопасность городских подземных сооружений

Автор: Куликова Елена Юрьевна

Журнал: Горные науки и технологии @gornye-nauki-tekhnologii

Статья в выпуске: 5, 2013 года.

Бесплатный доступ

Настоящий этап характеризуется широкомасштабным освоением подземного пространства. При этом основным принципом является ярусное расположение подземных объектов. Подземные сооружения являются сложными природно-технические комплексами, а их безопасность определяется не только надежностью конструкций, но и состоянием системы эксплуатации и окружающей среды.

Подземное сооружение, безопасность, надежность, оценка, риск

Короткий адрес: https://sciup.org/140215757

IDR: 140215757 | УДК: 624.1

Текст научной статьи Эксплуатационная безопасность городских подземных сооружений

Подземные сооружения в процессе длительной эксплуатации подвержены воздействию многих факторов. Они изменяют свои свойства под действием природных, технологических и техногенных нагрузок и воздействий и под влиянием деструктивных процессов (износа, коррозии, старения, деформации, фильтрации, трещинообразования и т.п.), в результате чего состояние эксплуатируемого сооружения может в значительной мере отличаться от проектного. Причинами аварий подземных сооружений являются не только износ их конструкций, но и ошибки эксплуатационного персонала, а также воздействие техногенных и сверхнормативных природных нагрузок.

Подземные сооружения являются сложными природно-технические комплексами, а их безопасность и надежная эксплуатация определяется не только надежностью конструкций, но и состоянием системы эксплуатации и окружающей среды. Безопасность рассматривается как комплексное свойство системы «подземное сооружение – система эксплуатации – зона влияния», которое складывается из эксплуатационной надежности подземного сооружения, эксплуатационной надежности компонентов системы (оборудования и систем коммуникаций, зоны влияния, службы эксплуатации) и аварийной опасности.

Следовательно, можно определять эксплуатационную безопасность подземных объектов как свойство системы «подземное сооружение – система эксплуатации – зона влияния» сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность сооружения выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях эксплуатации и технического обслуживания, а также поддерживать нормативный уровень предупреждения аварий путем контроля состояния сооружения и проверкой соответствия нормативным и проектным требованиям оборудования, зоны влияния, системы эксплуатации и аварийной опасности. В общем случае безопасность действующего подземного сооружения складывается из его эксплуатационной надежности и аварийной опасности.

Эксплуатационная надежность – свойство подземного сооружения сохранять во времени в установленных пределах значения 50

всех параметров, характеризующих его способность выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях эксплуатации и технического обслуживания, а также поддерживать нормативный уровень предупреждения аварий.

Эксплуатационная надежность подземного сооружения, обеспечивается не только конструктивной надежностью, но и надежностью его инженерного оборудования и коммуникаций, системой эксплуатации (техникой и людьми), соответствием знаний о свойствах зоны влияния ее реальным свойствам.

Количественно надежность следует оценивать показателями долговечности и резервирования.

Под долговечностью понимается интервал времени, в течение которого тоннельные сооружения сохраняют работоспособность до наступления предельного состояния с необходимыми перерывами для технического обслуживания и ремонтов.

Под резервированием понимается повышение, например, несущей способности тоннельных сооружений, введением избыточности.

Расчетную модель для вычисления количественных значений избыточности и долговечности тоннельных сооружений по несущей способности следует принимать в виде системы со случайными начальными погрешностями (эллиптичностью, локальным разуплотнением породы за обделкой и уступами между блоками), в которой происходят временные изменения, обусловленные старением и коррозией материала и изменением нагрузок.

В качестве математической модели может быть использована любая модель напряженно-деформированного состояния системы «обделка – порода», позволяющая при описании начального и последующего состояний системы задавать следующие характеристики:

-

• эллиптичность обделки,

-

• величину уступов между элементами обделки,

-

• наличие пустот или разуплотнений в породном массиве и на контакте между обделкой и породой,

-

• наличие дефектов в обделке (трещины, сколы, коррозия, разрушение материала),

-

• изменение во времени деформативных характеристик материала конструкции и породы,

-

• изменение во времени общей конфигурации конструкции ввиду ее деформаций,

-

• изменение во времени величины и вида нагрузок на конструкцию.

Расчет избыточности и долговечности тоннельных сооружений должен проводиться в два этапа.

Первым этапом расчета является определение реального уровня избыточности по несущей способности на момент обследования. На обследуемом участке определяются геометрические характеристики обделки, состояние вмещающих пород и физико-механические параметры материала конструкции. В соответствии с результатами обследования составляется расчетная схема, по которой определяется реальная несущая способность.

Вторым этапом расчета является разработка модели старения (изменения физико-механических параметров материала, геометрических характеристик конструкции и нагрузок) и определение времени Т , когда несущая способность обделки достигнет критического значения.

Задачей расчета долговечности тоннельных обделок является составление прогноза изменения свойств материала конструкции и ее несущей способности во времени с целью предупреждения аварийных ситуаций, более обоснованного установления межремонтных сроков и предельного срока службы сооружения.

Аналитическим расчетам по оценке состояния конструкции на момент обследования и прогнозированию изменений ее несущей способности во времени должны предшествовать обобщение и анализ экспериментальных данных, полученных в результате работ по обследованию, определению геометрических параметров обделки и физико-механических характеристик материала обделки.

В первую очередь, следует установить, является ли данное отклонение или изменение систематическим, либо случайным.

После того, как установлено, что данный фактор, влияющий на состояние конструкции, может быть распространен на весь обследуемый участок, производится количественная оценка данного фактора в соответствии с правилами математической статистики.

В общем случае на несущую способность эксплуатируемых сборных железобетонных обделок влияют процессы:

-

• коррозии бетона в местах контакта с агрессивной средой, т.е. с внешней и внутренней стороны обделки, в радиальных и кольцевых стыках, вызывающей потери поверхности в местах непосредственного контакта и снижение прочности бетона на примыкающих участках;

-

• карбонизации бетона на внутренней поверхности обделки и последующей коррозии арматуры;

-

• набора бетоном прочности во времени на участках, не подверженных коррозии.

Влияние коррозии и карбонизации учитывается изменением толщины конструкции обделки. При постоянном действии коррозии заданной интенсивности толщина обделки изменяется по экспоненциальному закону [1].

ln h ln h k Te k 1, (1)

где h – толщина конструкции в момент времени Т, см; h0 – начальная толщина конструкции, см; Т – время старения, сутки, месяцы, годы; k – коэффициент, учитывающий концентрацию реагирующих веществ и их природу; k1 – коэффициент, учитывающий влияние среды.

Коэффициенты k и k 1 постоянны, поскольку, концентрация и природа реагирующих веществ, а также среда, в которой работает обделка, на конкретном участке неизменны. Тогда:

a = ke k 1 const . (2)

В практических расчетах, как правило, ограничиваются определением коэффициента a , не вычисляя конкретных значений k и k 1 .

Тогда формула (1) примет вид:

ln h ln h -aT . (3)

На данном этапе в расчетах на долговечность учитывается лишь коррозия на внутренней и внешней поверхностях обделки. Коррозия в продольных и кольцевых стыках не рассматривается. Влияние карбонизации учитывается уменьшением толщины обделки на величину защитного слоя с момента его полной карбонизации.

Продолжительность периода полной карбонизации защитного слоя t k определяется по формуле:

tk

где хп – глубина карбонизации бетона, определяемая пробой фенолфталеина в возрасте tn, см; хk – толщина защитного слоя, см.

Снижение прочности бетона в конструкции при наличии агрессивных воздействий определяется из уравнения:

R T R 0 e bT , (5)

где RТ – прочность бетона в момент времени Т , кгс/см2; R 0 – начальная прочность бетона, кгс/см2; b – коэффициент, зависящий от кинетики химической реакции составляющих бетона с агрессивной средой.

При благоприятных условиях твердения и отсутствии коррозии прогноз увеличения прочности бетона конструкции производят по формуле:

R R lg n + mb

Rn + m Rn , lg n где n – продолжительность выстойки бетона от момента изготовления блока до момента испытаний за вычетом 28 дней, сутки; mb – продолжительность выстойки бетона от момента испытания ( Тп ) до момента, на который разрабатывается прогноз (Тт), сутки; Rn, Rn+m – предел прочности бетона на сжатие в соответствующие моменты времени.

Формулу (6) используют в том случае, если экспериментальное значение R п хорошо согласуется со значением, полученным по формуле:

RR .

n 28 lg 28

где R 28 – марочная прочность бетона, кгс/см2.

Рассмотренные выше воздействия и вызванные ими изменения физико-технических характеристик железобетона, влияющие на долговечность обделки, могут проявляться в различных сочетаниях.

Результаты обследования изменений характеристик материала сборной железобетонной обделки в определенных условиях эксплуатации и прогноза этих изменений должны быть представлены в виде зависимостей h = f ( T ) и R = f ( T ) по формулам (3), (5) и (6).

Для построения зависимостей h = f(T), R = f(T) допускается использование результатов обследования нескольких участков однотипной обделки, находящихся в одинаковом эксплуатационном режиме, но сооруженных в разные годы.

При расчете зависимость h = f ( T ) преобразовывается в зависимости: F = f (T ); I = f (T ), где F - площадь сечения, м 2 ; I - момент инерции сечения, м4.

От зависимости R = f ( T ) переход к зависимости Е Т = f (T) возможен, например, по формуле Графа:

589000 R

Ет =--------- ,

T 176 + R где ЕТ – модуль упругости.

В результате расчета можно получить значения моментов М расч .

нормальных сил N расч для данной обделки эксплуатации при действии единичной нагрузки.

В наиболее напряженных сечениях эксцентриситет приложения силы e = ^дап*

N'дап*

в данный момент

и ее

обделки вычисляется

и на каждый момент

производится расчет предельной несущей способности по моменту и нормальной силе N доп , М доп данного сечения. Отношения предельных моментов и нормальных сил для наиболее напряженного сечения к моментам и нормальным силам в том же сечении, полученным в результате расчета на единичную нагрузку дают предельные значения величин расчетной нагрузки по моменту q прМ и по нормальной силе q прN :

Nail N

-

V ;

-

v дап*

-

1pl^ = qid6i .

дап*

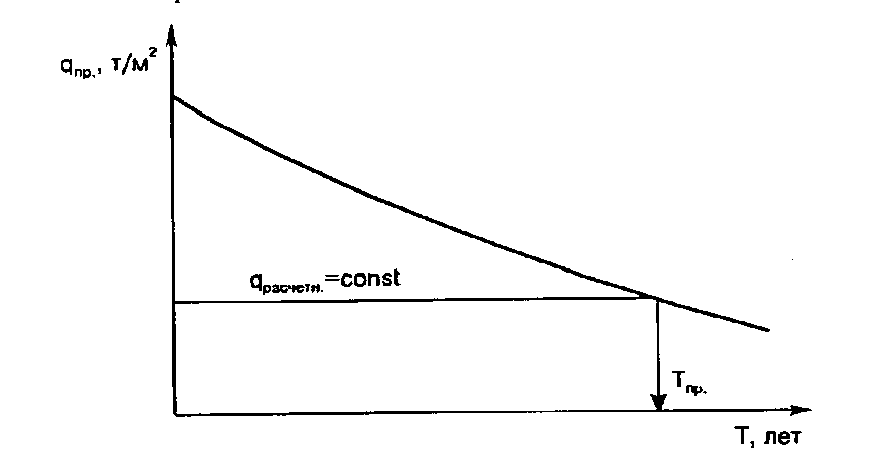

Минимальное из этих значений определяет предельно допустимую расчетную нагрузку для данной обделки в разные моменты ее эксплуатации q пр = f ( T ) (рис. 1).

Точка пересечения кривой q пр = f ( T ) с прямой q расч = const для исследуемого объекта показывает прогнозируемую долговечность тоннельной обделки.

Рис. 1. Долговечность обделки в агрессивной среде.

Как уже было указано, низкая эксплуатационная надежность действующих тоннелей может являться, в первую очередь, следствием низкого качества строительства.

Качество строительных работ при сооружении тоннелей оценивают по результатам производственного контроля в зависимости от степени приближения совокупности действительных количественных значений контролируемых параметров требованиям, установленным стандартами, строительными нормами и правилами, проектами и другими нормативными документами.

При строительно-монтажных работах осуществляют следующие виды производственного контроля :

-

• входной контроль качества поступающих на подземные объекты конструкций, изделий, материалов и технической документации;

-

• операционный (технологический) контроль качества выполнения строительных процессов;

-

• приемочный контроль качества законченных строительных работ;

-

• инспекционный контроль качества строительных работ.

Основными задачами производственного контроля являются: обеспечение соблюдения необходимой технологии и требований нормативных документов; своевременное предупреждение и выявление дефектов; повышение ответственности непосредственных исполнителей за качество выполняемых ими строительных работ.

Входной контроль качества строительно-монтажных работ – это проверка соответствия поступающих на стройплощадку материалов, полуфабрикатов, изделий и конструкций установленным стандартам, строительным нормам и правилам, техническим условиям, паспортам и другим документам и требованиям.

Операционный контроль – это контроль продукции или технологического процесса после завершения определенной производственно операции, заключающийся в проверке соответствия выполнения основных операций требованиям, установленным строительными нормами и правилами, проектом производства работ и другими нормативными документами.

Приемочный контроль – это контроль готового изделия, сооружения или какого-либо вида работ. Приемочный контроль является завершающей частью технологического процесса на определенной стадии строительства и осуществляется постадийно, по мере окончания строительно-монтажных и специальных работ.

Инспекционный контроль – это выборочный контроль качества строительно-монтажных работ, конструктивных частей (элементов) сооружения, готовых сооружений. Цель такого контроля заключается в проверке эффективности ранее выполненного производственного контроля. Этот вид контроля может выполняться на любой стадии возведения подземного сооружения.

Технической базой производственного контроля является метрология.

При наличии хотя бы одного критического или значительного дефекта строительно-монтажные работы подлежат переделке. После их устранения проводят повторную приемку работ.

При наличии малозначительных дефектов строительно-монтажные работы согласовывают с проектной организацией и заказчиком.

При приемке заказчиком и сдаче в эксплуатацию законченной строительством трассы тоннеля не подлежат переделке работы, выполненные с превышением нормативного отклонения, если в результате будет повышена надежность сооружения в течение всего срока службы.

При проектировании подземных сооружений оценкой их эксплуатационной надежности является вероятность безотказной работы Р, которая должна быть больше нормативной вероятности безотказной работы Р н для проектируемого сооружений:

P P í . (12)

Любое самое надежное подземное сооружение обладает потенциальной опасностью аварийной ситуации. Мерой этой опасности является аварийная опасность и свойство системы «подземное сооружение – система эксплуатации – зона влияния» сохранять в установленных пределах значения параметров, характеризующих возможность возникновения аварий объекта по различным сценариям и их последствия. Для оценки аварийной опасности необходимо определять сценарии потенциально возможных аварий на подземных объектах на всех этапах их жизненного цикла, устанавливать зоны их влияния (распространения), вероятность аварий (риск), ущерб и предусмотреть меры по их предубеждению и минимизации последствий.

Вероятностной оценкой аварийной опасности является риск R как вероятность аварии, которая должна быть меньше нормированного риска R н :

R

Для оценки состояния подземного сооружения в процессе эксплуатации их оснащают значительным количеством контрольноизмерительной аппаратуры для осуществления постоянного мониторинг на основе инструментального и визуального контроля. Диагностика состояния подземного сооружения на основе расшифровки результатов инструментального контроля и визуального обследования является актуальной задачей.

Существует следующая классификация возможных эксплуатационных состояний подземных сооружений: работоспособное (нормальное), предельно допустимое, предаварийное и недопустимое (аварийное).

Работоспособное (нормальное) состояние – это состояние, при котором подземное сооружение находится под действием нагрузок и воздействий, равных или меньше проектных нагрузок основного сочетания (при НПУ и ниже), а величины контролируемых параметров и характеристики качественных признаков соответствуют прогнозируемым, отвечающим нормативным и (или) проектным требованиям.

Предельно допустимое состояние – это потенциально опасное состояние, при котором:

подземное сооружение, находящееся под воздействием нагрузок основного сочетания (при НПУ и ниже), вследствие износа и влияния других деструктивных процессов изменило свои свойства (качества) так, что не выполняется хотя бы одно из нормативных требований на восприятие нагрузок основного сочетания, но при этом выполняются нормативные требования на восприятие нагрузок сочетания;

подземное сооружение находится под воздействием нагрузок особого сочетания, предусмотренных проектом, и соответствует нормативным требованиям на восприятие нагрузок особого сочетания.

Предаварийное состояние – это состояние, при котором:

подземное сооружение, находящееся под воздействием нагрузок основного сочетания, вследствие износа и влияния других деструктивных процессов имеет такие повреждения и дефекты, при которых оно не соответствует нормативным требованиям на восприятие хотя бы одной из нагрузок особого сочетания;

подземное сооружение находится под воздействием нагрузок особого сочетания, превышающих величины допускаемые проектом, но при этом отсутствует непосредственная угроза аварии;

-

• имеются признаки прогрессирующего (без ускорения) развития деструктивных процессов, ведущих к аварии.

Недопустимое (аварийное) состояние – это состояние, при котором:

-

• подземное сооружение, находящееся под воздействием нагрузок основного сочетания, имеет такие повреждения и дефекты, при которых оно не может эксплуатироваться при воздействии нагрузок основного сочетания ввиду явной угрозы аварии;

-

• подземное сооружение находится под воздействием нагрузок особого сочетания, превышающих величины, допускаемые

проектом, с явной угрозой аварии;

-

• имеются признаки ускоряющегося развития деструктивных

процессов, необратимо ведущих к аварии.

Для определения этих четырех состояний необходимы три группы критериев безопасности (критериев состояния): К1 предельно допустимые, К2 ограниченно допустимые и КЗ критические.

Предельно допустимое значение (К1) диагностического показателя или нагрузки соответствует границе перехода подземного сооружения из работоспособного состояния в предельно допустимое и определяется на основе нормативного требования по восприятию нагрузок основного сочетания с использованием прогнозных моделей, полученных путем обработки результатов натурных наблюдений.

Ограниченно допустимое значение (К2) диагностического показателя определяет границу перехода подземного сооружения из предельно допустимого состояния в предаварийное на основе соответствия требованию норм на восприятие особого сочетания нагрузок с учетом прогнозных моделей.

Критическое значение (КЗ) диагностического показателя определяет границу перехода подземного сооружения из предаварийного состояния в недопустимое (аварийное) состояние и назначается как величины, соответствующие такому износу материала конструкций или подземного сооружения в целом, при котором сооружение становится аварийно опасным при действии нагрузок основного сочетания.

Для определения количественной оценки эксплуатационного состояния подземного сооружения пользован метод, согласно которому все количественные и качественные диагностические показатели состояния подземного объекта оцениваются по единой непрерывной шкале, значения которой меняются от нуля до шести. Оценке «0» соответствует идеальное исправное состояние подземных сооружений. Оценкам от «0» до «3» соответствует работоспособное (нормальное) состояние, а оценкам от «3» до «4» предельно допустимое. Оценкам от «4» до «5» (отражающим ситуацию, когда подземное сооружение построено с отступлениями от требований СНиПов) соответствует предаварийное состояние, при котором сооружение вследствие износа и наличия дефектов не может эксплуатироваться при особом сочетании нагрузок. Оценкам от

«5» до «6» соответствует недопустимое (аварийное) состояние, при котором подземное сооружение не может эксплуатироваться при основном сочетании нагрузок (табл. 1).

Таблица 1.

Ранжирование диагностических показателей по соответствию нормативным (проектным) требованиям.

|

Диапазон количеств енной шкалы |

Соответствие диагностического показателя (ДП) критерию безопасности К |

Соответствие диагностического показателя нормативным требованиям |

Эксплуатационное состояние подземного сооружения |

|

0 < R <1 1< R 2 2< R 3 |

К1 ДП практически полное приемлемое |

полное |

работоспособное |

|

3 < а<4 4 < а<5 5 < а 6 |

К1 ДП К2 К2 ДП КЗ КЗ ДП |

предельно допустимое предельное несоответствие (аварийное) |

предельно допустимое предаварийное недопустимое |

Введение количественной шкалы позволяет привести к единому масштабу оценки самых разнообразных диагностируемых показателей: показателей средств измерений, качественных признаков, отдельных видов наблюдений.

Обобщение оценок выполняется по отдельным видам наблюдений по максимальной оценке , которая и определяет состояние конструкций или подземного сооружения в целом. Полученная по результатам анализа диагностических показателей оценка состояния подземного сооружения однозначно определяет его состояние (табл. 1), что позволяет эксплуатационному персоналу обоснованно оценивать эксплуатационное состояние сооружения и его изменение во времени.

При анализе изменения состояния конструкций под влиянием природно-техногенных факторов используются методы математической статистики и регрессионного анализа для получения прогнозных моделей и критериев безопасности, предусмотрена возможность анализа результатов наблюдений для различных периодов эксплуатации.

Для каждого сценария потенциально возможной аварии на подземном сооружении предусмотрен анализ и количественная оценка результатов визуального контроля.

Соответствие проектным и нормативным требованиям оборудования подземного сооружения, зоны влияния, системы эксплуатации, аварийной опасности предлагается оценивать по трем уровням:

-

• соответствующие нормативным (проектным) требованиям,

-

• условно соответствующие,

-

• несоответствующие.

Оценка «условно соответствующие» принимается в ситуациях, когда несоответствие факторов безопасности может быть устранено силами эксплуатационного персонала в директивный период времени (неделя, месяц и др.). Причинами вынесения такой оценки могут быть, например, следующие несоответствия: отсутствие должностных инструкций, отсутствие аварийного запаса строительных материалов, низкий уровень профессиональной подготовки персонала, отсутствие сценариев возможных аварий и т. п.

В качестве оценки безопасности приняты четыре нормативных уровня безопасности: нормальный, пониженный, неудовлетворительный и опасный. Предлагается определять уровень безопасности подземного сооружения на основе определения его технического состояния и уровня соответствия нормативным и проектным требованиям оборудования сооружения, зоны влияния, системы эксплуатации и аварийной опасности (табл. 2).

Таблица 2.

Определение уровня безопасности подземного сооружений.

|

Техническое состояние подземного |

Уровень соответствия нормативным и проектным требованиям оборудования, зоны |

Уровень безопасности |

|

Работоспособное |

Соответствующие и условно соответствующие Несоответствующие |

Нормальный Пониженный |

|

Предельно допустимое |

Соответствующие и условно соответствующие Несоответствующие |

Пониженный Неудовлетворительный |

|

Предаварийное |

Соответствующие и условно соответствующие Несоответствующие |

Неудовлетворительный Опасный |

|

Недопустимое (аварийное) |

Соответствующие и условно соответствующие Не соответствующие |

Опасный |

Суть предложения сводится к тому, что уровень безопасности определяется состоянием подземного сооружения, но может быть понижен на одну ступень при несоответствии хотя бы одного из факторов безопасности (состояния оборудования, зоны влияния, системы эксплуатации и аварийной опасности) нормативным или проектным требованиям.

В зависимости от оценок состояния подземных сооружений даются рекомендации эксплуатационному персоналу по принятию необходимых технических и организационных мер.

Список литературы Эксплуатационная безопасность городских подземных сооружений

- Куликов Ю.Н., Куликова Е.Ю., Хажеинов К.В. Долговечность ограждающих конструкций подземных сооружений. -М.: Изд-во «Мир горной книги», 2009. -317 с.

- Московские городские строительные нормы. Основания, фундаменты и подземные сооружения. -МГСН 2.07-97. -Правительство Москвы. -М., 1998. -136 с.

- Научно-технический конгресс по безопасности «Безопасность -основа устойчивого развития регионов и мегаполисов». -Доклады на тематических научно-практических конференциях и круглых столах. -Москва, октябрь-ноябрь 2005 г. -М.: ООО «Научно-издательский центр «Инженер»», 2005. -620 с.