Эксплуатационные показатели сплоточной единицы стабилизированной плавучести

Автор: Васильев Владимир Викторович

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Технические науки

Статья в выпуске: 8 (121), 2011 года.

Бесплатный доступ

Сплоточная единица, коэффициент полнодревесности, осадка, стабилизация плавучести, гибкий водонепроницаемый материал

Короткий адрес: https://sciup.org/14750031

IDR: 14750031

Текст статьи Эксплуатационные показатели сплоточной единицы стабилизированной плавучести

Сплоточные единицы предназначены для формирования плотов и сплава вольницей. Основными эксплуатационными показателями сплоточных единиц являются запас плавучести, который определяет сроки нахождения на воде в непотопляемом состоянии, и осадка, предъявляющая требования к глубинам водного пути и регламентирующая возможность использования сплоточных единиц в конкретных условиях плавания.

Анализируя закономерность формирования осадки сплоточной единицы, следует отметить, что на первоначальном этапе сплава она имеет минимальное значение, но с течением времени увеличивается [4]. Это приводит к уменьшению коэффициента запаса плавучести и времени нахождения сплоточной единицы на плаву. Такой процесс особенно неприятен на реках с малыми глубинами, когда не хватает времени для вывода сплоточных единиц на большие глубины и они тонут или садятся на мель на порогах и перекатах. Таким образом, изменение (снижение) коэффициента запаса плавучести с течением времени является одним из недостатков всех сплоточных единиц, в том числе усовершенствованных плоских [3].

Для устранения указанного недостатка предложена конструкция сплоточной единицы стабилизированной плавучести [1], [4], которая также позволяет снизить энергозатраты на буксировку.

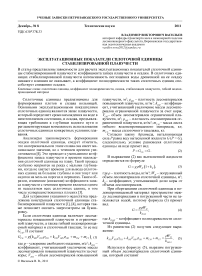

Если сплоточная единица включает лесоматериалы повышенной плавучести и ограниченной плавучести, а также гибкий водонепроницаемый материал и сплоточный такелаж, то ее вес G„,, Н составит

СЕ

GСЕ = g (knnVnnpnn + konVon pon + mfM + mCT ), (1) где g - ускорение свободного падения, м/с2; кПП -коэффициент, учитывающий увеличение массы лесоматериалов повышенной плавучести за счет коры; VПП - объем лесоматериалов повышенной плавучести, м3; рПП - плотность лесоматериалов повышенной плавучести, кг/м3; кОП - коэффициент, учитывающий увеличение массы лесоматериалов ограниченной плавучести за счет коры; Von- объем лесоматериалов ограниченной плавучести, м3; рОП - плотность лесоматериалов ограниченной плавучести, кг/м3; тГМ - масса листа гибкого водонепроницаемого материала, кг; тСТ - масса сплоточного такелажа, кг.

Согласно закону Архимеда, выталкивающая сила P равна весу вытесненной жидкости G ( P = G ), следовательно, условие равновесия сплоточной единицы на воде примет вид

P = G ce = G . (2)

В выражении (2) вес вытесненной жидкости определяется по формуле

G = g p W n ( 1 + к к ) , (3)

где р - плотность воды, кг/м3; WП - погруженный объем лесоматериалов сплоточной единицы, м3; k ^ - коэффициент, учитывающий долю коры от объема лесоматериалов.

При обертывании сплоточной единицы в водонепроницаемый материал пространство между лесоматериалами в погруженной части не заполняется водой, поэтому формула (3) примет вид

G = gpW n к ___, ПОЛ

где кПО Л - коэффициент полнодревесности сплоточной единицы.

Из равенства (2) получим следующее выражение:

кш У ии Р ии + k on V on P On + тгм + тст

P W n

к

ПОЛ

Используя формулу (5), выразим погруженный объем лесоматериалов сплоточной единицы, который составит

W _ k ПОЛ ( k nn V nn p nn + k on V On p on + тгм + m CT ) (6)

Р

Так как к ПОЛ < 1, то, согласно формуле (6), погруженный объем лесоматериалов сплоточной единицы уменьшится, следовательно, уменьшится и ее осадка.

Коэффициент запаса плавучести сплоточной единицы составляет [1], [5]

K _ 1 - Р в , (7)

Р где р СВ - средневзвешенная плотность сплоточной единицы, кг/м3.

Средневзвешенная плотность завернутой в гибкий водонепроницаемый материал сплоточной единицы рСВ равна рсв _

knnVnn p nn + konVonpon + тгм + m CT W

где W - геометрический объем сплоточной единицы, м3.

W _ k ( V nn + V on )

ПОЛ

где к - коэффициент, учитывающий увеличение геометрического объема сплоточной единицы за счет обертывающего материала и такелажа.

Коэффициент запаса плавучести завернутой в гибкий водонепроницаемый материал сплоточной единицы с учетом формулы (8) составит

K _ 1 -

knnVnn p nn + konVon p on + тгм + m CT p W

. (10)

Подставив в формулу (10) выражение (9), получим

K _ 1 -

knon ( knnVnn p nn + kon V on p on + тгм

+ mrT ) ——. (11)

k p ( V nn + V on )

Если не учитывать влияние коры на массу сплоточной единицы, пренебречь влиянием обертывающего материала и такелажа, то к ПП = к ОП = 1, тГМ = тСТ = 0, к = 0, а формула (11) упростится [1].

Анализ формулы (11) показывает, что применение в конструкции сплоточной единицы гибкого материала для ее обертывания по дну и бортам независимо от вида применяемого круглого лесоматериала позволяет увеличить запас плавучести и стабилизировать его за счет исключения водонасыщения лесоматериалов при их контакте с водой.

Определим осадку сплоточной единицы, для чего выразим ее погруженный объем Wn через габаритные размеры - длину L и ширину В , а также осадку T. Для сплоточной единицы, конструкция которой представлена в работах [1], [4], принимаем постоянную ширину по высоте; длина ее ватерлинии LM зависит от осадки:

LBn _ L - 2 Bnn - don ( 1 - sin a ) + 2T ctg a , (12)

где В ПП - ширина пакета лесоматериалов повышенной плавучести, м; don - диаметр лесоматериалов ограниченной плавучести нижнего ряда, м; а - угол скоса донной части пакета лесоматериалов повышенной плавучести, град.

С достаточной точностью угол скоса донной части пакета лесоматериалов повышенной пла- вучести можно определить по зависимости

H-d -d ctg a _ H dnn d on

2 B nn - d nn + d on

где H - высота (толщина) сплоточной единицы, м; dnn - диаметр лесоматериалов повышенной плавучести, м.

Надо отметить, что зависимость (12) справедлива при величинах осадки меньше значения T 0 ( T < T 0 ), равного

T 0 _ [ B nn + d on ( 1 - sin a ) ] tg a . (14)

При принятых условиях погруженный объем Wn сплоточной единицы определяется интегралом

W n _ kB J L Bn dT . (15)

Интегрирование выполняется при следующем условии: T < T 0 ; T = 0; Wn = 0. Зависимость Wn от T имеет вид

Wn _ kBT ( L - 2 Bnn - don ( 1 - sin a ) + T ^o- ^ I . (16) I sin a J

Формула (16) представляет собой квадратное уравнение, определяющее величину осадки. Запишем его в виде

Т2 , , Лcos aT + bT + c _ 0; a _ sin a b _ L - 2Bnn - don (1 - sin a ) ; c _

С учетом выражения (6)

k non ( knnVnnpnn + konVonpon + тГМ kB p

+ mrTA

----СТ ) . (18)

Решение уравнения (17) при 0 < а < 90° и cosa „ a _> sin a

- b + 4b 2 - 4 ac

T _-----1-----------

2 a

При величинах осадки больше значения T 0, но меньше T ( T 0< T < T ) погруженный объем сплоточной единицы состоит из двух составляющих: объема Wn 0, соответствующего значению T 0 и определяемого по формуле (16), где T = T 0, и объема Wn ]5 соответствующего разности T = T 0 и вычисляемого по формуле

W n i = kBL ( T - T o ) . (20)

Значение T 1 равно

T = H -[ B nn + d! oП ( 1 - sin a / ) ] tg a / , (21)

где d OП — диаметр лесоматериалов ограниченной плавучести верхнего ряда, м; а / - угол скоса верхней части пакета лесоматериалов повышенной плавучести, град. а / определяется по формуле (13) при don = d'oП .

Сложив объемы Wn 0 и Wn 1 и приравняв их сумму к правой части выражения (6), после преобразований получим

Зависимость (25) - квадратное уравнение, которое запишем в виде

.2 , у a > cos a / r . Wn 2

dt + et + f = 0; d =----- 7; e = - L ; f =---- . (26)

sin a kB

Так как Wn= Wn 0 + Wn 1 + Wn 2, с учетом зависимостей (6), (16) и (20)

тдг _ k non ( k nn V nn p nn + k onVonpon + т гм

W n 2 =

+ т ст )

Р

-kBT01 L - 2Bnn - don (1 - sin a) + To cos a

sin a

Из формулы (27) следует, что

T , DT( knnVnn p nn + konVon p on + тгм kBL p

71 (

T I L — 2 В пп

cos a Lr

1 + - 0. sin а )

f =

k norni k nn V rn P rm + k on V cm P om + m rMt

p kB

+ m CT ) --(28)

-T I -7 В

To I L 2 B nn

При величинах осадки больше значения T ( T > T ) в погруженный объем сплоточной единицы входят три составляющие: объем Wn 0, соответствующий значению T 0 и определяемый по формуле (16), где T = T 0, объем Wn р соответствующий разности ( T - T 1) и вычисляемый по формуле (20) при T = T 1 , и объем Wn 2, соответствующий разности ( T - T 1) и вычисляемый в зависимости от длины ватерлинии LВЛ , определяемой выражением

L вл = L - 2 ( T - - 1 ) ctg а / . (23)

, . x cosa don (1 - sin a) + To----- sin a

Решение уравнения (26) при 0 < a/ < 90° и cosa/ d =-----> o после подстановки t = T - T1 выгля- sina/

дит так:

T =

- e

-

| V e 2 - 4 df

2 d

+ T .

Обозначим t = T - T 1 , тогда с учетом (23) определим Wn 2 по формуле

Wn 2 = kB J LВЛdt = kB J I L - 2 t

cos a / ] , -------у I dt . sin a )

После интегрирования при условии t = 0, Wn 2= 0 получим

Wn 2 = kB | Lt - t 2 cos a | . (25)

I sin a )

На основании всего сказанного можно сделать вывод, что формирование осадки сплоточных единиц происходит за счет коэффициента полнодревесности, плотности древесины, интенсивности поглощения воды древесиной, а также конструкции и параметров сплоточной единицы. При этом в сплоточных единицах стабилизированной плавучести [1], [4] интенсивность поглощения воды древесиной на осадку сплоточной единицы никакого влияния не оказывает. В то же время коэффициент полнодре-весности таких сплоточных единиц способствует снижению осадки.

Список литературы Эксплуатационные показатели сплоточной единицы стабилизированной плавучести

- Афоничев Д. Н., Папонов Н. Н., Васильев В. В. Сплоточная единица стабилизированной плавучести//Известия вузов «Лесной журнал». 2010. № 6. С. 114-120.

- Митрофанов А. А. Лесосплав. Новые технологии, научное и техническое обеспечение. Архангельск: Изд-во АГТУ, 2007. 492 с.

- Пат. 2043255 РФ, МПК В 63 В 35/62. Сплоточная единица/А. А. Митрофанов, Г. Я. Суров, М. Н. Фоминцев; заявитель и патентообладатель Архангельский ЛТИ. № 4928310/11; заявл. 18.04.1992, опубл. 10.09.1995 г., бюл. № 25.

- Пат. 2381949 РФ, МПК В 63 В 35/62, 35/58. Сплоточная единица/Д. Н. Афоничев, Н. Н. Папонов, В. В. Васильев; заявитель и патентообладатель ВГЛТА. № 2008146180/11; заявл. 21.11.2008, опубл. 20.02.2010, бюл. № 5.

- Справочник по водному транспорту леса/Под ред. В. А. Щербакова. М.: Лесн. пром-сть, 1986. 384 с.