Экспресс-оценка состояния вегетативных и генеративных органов травянистых растений в окрестностях Карабашского медеплавильного комбината

Автор: Чукина Надежда Владимировна, Кутлунина Наталья Анатольевна, Шаихова Дарья Рамильевна, Шарнина Татьяна Федоровна, Ситников Иван Андреевич, Киселева Ирина Сергеевна

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Биология

Статья в выпуске: 8 (153), 2015 года.

Бесплатный доступ

Исследованы параметры фотосинтетического аппарата листа, фертильность пыльцевых зерен и эффективность опыления 5 видов травянистых растений (Scorzonera glabra, Sanguisorba officinalis, Silene amoena, Seseli libanotis, Artemisia latifolia) в условиях аэротехногенного воздействия выбросов Карабашского медеплавильного комбината. Обнаружены значимые различия толщины листа, толщины мезофилла и количества фотосинтетических пигментов у растений из импактного и фонового участков. Установлено, что в условиях загрязнения при сохранении высокого уровня фертильности пыльцы у исследуемых видов наблюдались нарушения в строении пыльцевых зерен (изменение числа апертур в оболочке пыльцевых зерен, слипание и др.).

Экспресс-оценка, аэротехногенное загрязнение, толщина листа, толщина мезофилла, фотосинтетические пигменты, фертильность пыльцевых зерен, число апертур

Короткий адрес: https://sciup.org/14751005

IDR: 14751005 | УДК: 574.24

Текст научной статьи Экспресс-оценка состояния вегетативных и генеративных органов травянистых растений в окрестностях Карабашского медеплавильного комбината

В настоящее время площади техногенно нарушенных территорий неуклонно увеличиваются. На Урале наблюдается высокая концентрация промышленных предприятий, что со временем приводит к острым экологическим проблемам в регионе. Так, например, территория, прилегающая к Карабашскому медеплавильному ком- бинату (КМК), объявлена зоной экологического бедствия. Многолетняя деятельность комбината привела к значительной деградации почвенного покрова и превратила земли в непригодные для хозяйственного использования. Фиторекультивация или фиторемедиация данных территорий могла бы вернуть их в разряд хозяйственно ис-

пользуемых, например для выпаса скота, размещения пасек, создания рекреационных зон. Для этого необходимо восстановить растительность на этих территориях, в связи с чем важным и актуальным является поиск растений, пригодных для выращивания на нарушенных землях, а также изучение механизмов их устойчивости к факторам загрязнения, включая репродуктивные, для создания устойчивых фитоценозов на восстанавливаемых землях.

Имеющиеся в литературе данные описывают видовой состав флоры окрестностей КМК [6]; дыхательную активность лесной подстилки [14]; степень деградации природных ландшафтов территории комбината [8]. Сведений о механизмах выживания растений в условиях техногенного загрязнения выбросами КМК нет.

Установлено, что фотосинтетический аппарат растений чувствителен к неблагоприятным воздействиям. Изменение его параметров рассматривается как существенное проявление регуляции фотосинтеза на морфогенетическом уровне, что обеспечивает оптимизацию процессов роста и развития, а также адаптацию растений в различных экологических условиях [10].

Восстановление и поддержание численности растений в восстанавливающихся ценозах определяется не только устойчивостью особей, но и их способностью к репродукции. Успешность семенного размножения зависит от протекания опыления и оплодотворения. Пыльцевые зерна образуются из микроспор, формирование которых сопровождается мейозом и является чрезвычайно чувствительным к условиям среды. На процессы микроспорогенеза влияют погодные условия и химическое загрязнение, которое может приводить к полной или частичной стерильности пыльцы, изменению структуры, размеров, формы и морфологической разнокачественности пыльцевых зерен, а также влиять на рост пыльцевых трубок [2], [5], [18], [20].

Используемые в работе методы позволяют провести экспресс-оценку состояния вегетативных (анатомия листа, пигментный состав) и генеративных (фертильность пыльцевых зерен) органов растений в камеральных условиях, не требуют длительной пробоподготовки и относительно недороги. Эти методы могут быть использованы для ежегодного мониторинга состояния растений в окрестностях КМК, подбора видов растений и выработки стратегии восстановления нарушенных местообитаний.

Целью данной работы являлась оценка состояния фотосинтетического аппарата и мужской генеративной сферы растений, выживающих в условиях аэротехногенного загрязнения в окрестностях КМК, для отбора видов, перспективных для фиторекультивации и фиторемедиации этих территорий.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Район исследования включал импактную зону – склоны горы Золотой в окрестностях КМК. Более чем столетняя работа комбината привела к серьезной деградации растительного и почвенного покрова. На склонах горы сформировалась техногенная пустошь: верхние слои почв замещены техногенными образованиями из эрозионных наносов. Основные компоненты загрязнений, связанные с медеплавильным производством: SO2-фактор кислотного загрязнения, пылевые выбросы, содержащие большое количество тяжелых металлов (Cu, Pb, Cd, Zn, Fe, и др.), металлургические шлаки и отвалы вскрышных пород [1]. В соответствии с розой ветров район исследования наиболее подвержен атмосферному воздействию. Cодержание водорастворимых форм Zn, Cu, Pb, Cd в почвах лесных участков превышает фоновые уровни в 11–38 раз [7]. В качестве относительного контроля (фоновая зона) рассматривали территорию Ильменского заповедника, расположенную в 50 км от КМК.

Были изучены следующие виды растений, доминирующие в фитоценозах горы Золотой: Scor-zonera glabra Rupr., Sanguisorba offi cinalis L., Si-lene amoena L., Seseli libanotis (L.) Koch., Artemisia latifolia Ledeb. Материал был собран летом 2015 года в импактном и фоновом местообитаниях. Для исследования отбирали 5–10 листьев среднего яруса с 5–10 генеративных особей каждого вида. Толщину листа, мезофилла и эпидермиса определяли на поперечных срезах листьев с использованием объект- и окуляр-микрометров под световым микроскопом Meiji MT 4300L.

Содержание фотосинтетических пигментов определяли в 80 % растворе ацетона спектрофотометрически в 3 биологических повторностях. Расчет содержания хлорофиллов проводили по формуле Vernon, содержание каротиноидов – по Wettstein [3]. Цветки или соцветия фиксировали в ацетоалкоголе (1 часть ледяной уксусной кислоты и 3 части 96 % этилового спирта). Затем материал промывали и хранили в 70 % этаноле.

Фертильность пыльцевых зерен определяли ацетокарминовым методом [11]. В каждом местообитании исследовано по 5 цветков с 10 растений. В каждом цветке просмотрено 200 пыльцевых зерен. У фертильных пыльцевых зерен зернистая цитоплазма и насыщенный карминово-красный цвет. Стерильные пыльцевые зерна почти не окрашиваются кармином или окраши- ваются неравномерно. Их содержимое часто отходит от оболочки и находится на разных этапах гибели.

В таблицах и на рисунках указаны средние значения и ошибки среднего. Достоверность различий между выборками по количеству пигментов оценивали по критерию Манна – Уитни при уровне значимости р < 0,05 с использованием программы Statistica 6.0. Достоверность различий по фертильности пыльцы определяли с помощью критерия Стьюдента.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

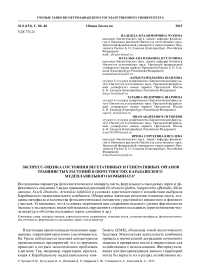

Определены следующие параметры мезоструктуры фотосинтетического аппарата: толщина листа, толщина мезофилла и эпидермиса, содержание фотосинтетических пигментов. Показаны отличия в структурно-функциональных характеристиках фотосинтетического аппарата изученных видов растений в условиях высокого антропогенного воздействия в сравнении с фоновой зоной. Толщина листовой пластинки и толщина мезофилла у исследованных растений с импактного участка были достоверно выше в среднем на 50 % (рис. 1). Имеющиеся в литературе данные свидетельствуют о подобных же изменениях в структуре фотосинтетического аппарата растений при антропогенных воздействиях [15], [16], [17]. Достоверных изменений в толщине эпидермиса листа обнаружено не было.

Известно, что состояние пигментного аппарата растений может служить индикатором техногенного загрязнения среды. Результаты наших исследований также показали, что пигментный аппарат некоторых видов растений оказался чувствительным к аэротехногенному загрязнению. Так, например, Seseli libanotis и Artemisia latifolia на территории, прилегающей к КМК, характеризовались значительно более низким содержанием фотосинтетических пигментов в листьях по сравнению с растениями из контрольного местообитания. Наибольшее снижение этого параметра отмечено для Se-seli libanotis : содержание хлорофилла а – в 2,3 раза, хлорофилла б – в 4,3 раза, каротиноидов – в 1,8 раза. Уменьшение содержания хлорофилла б в листьях этих двух видов было выражено сильнее, чем степень деградации хлорофилла а и каротиноидов (табл. 1).

Пигментный аппарат листьев растений San-guisorba officinalis, Scorzonera glabra и Silene repens оказался устойчивым к условиям аэро-техногенного загрязнения: для данных видов не выявлено статистически значимых изменений в содержании пигментов. Имеющиеся в литературе данные подтверждают полученные нами результаты: в условиях техногенного воздействия фотосинтетические пигменты подвергаются деградации либо их синтез нарушается. При этом отмечается, что в условиях умеренного хими-

Рис. 1. Параметры листовой пластинки.

* – различия с контролем достоверны при уровне значимости р < 0,05

Таблица 1

Содержание фотосинтетических пигментов в листьях

|

Вид |

Местообитание |

Концентрация пигментов, мг/г сух. в. |

|||

|

Хл а |

Хл b |

Хл ab |

Кар |

||

|

Sanquisorba officinalis |

КМК |

1,50 ± 0,14 |

0,70 ± 0,10 |

2,21 ± 0,24 |

0,56 ± 0,06 |

|

Контроль |

1,37 ± 0,13 |

0,73 ± 0,03 |

2,10 ± 0,16 |

0,46 ± 0,05 |

|

|

Artemisia latifolia |

КМК |

1,61*± 0,08 |

0,86 ± 0,04 |

2,48*± 0,11 |

0,58 ± 0,03 |

|

Контроль |

2,69 ± 0,42 |

1,26 ± 0,23 |

3,95 ± 0,64 |

0,68 ± 0,09 |

|

|

Scorsonera glabra |

КМК |

1,27 ± 0,14 |

0,60 ± 0,08 |

1,87 ± 0,22 |

0,39 ± 0,03 |

|

Контроль |

1,40 ± 0,07 |

0,65 ± 0,02 |

2,06 ± 0,08 |

0,42 ± 0,05 |

|

|

Seseli libanotis |

КМК |

1,29 ± 0,07 |

0,51* ± 0,01 |

1,80* ± 0,07 |

0,35*± 0,02 |

|

Контроль |

2,94*± 0,33 |

2,18 ± 0,29 |

5,12 ± 0,53 |

0,60 ± 0,09 |

|

|

Silene amoena |

КМК |

1,96 ± 0,21 |

1,25 ± 0,12 |

3,21 ± 0,31 |

0,80 ± 0,09 |

|

Контроль |

1,50 ± 0,17 |

1,02 ± 0,15 |

2,52 ± 0,32 |

0,74 ± 0,09 |

|

Примечание. * - различия с контролем достоверны при уровне значимости р < 0,05.

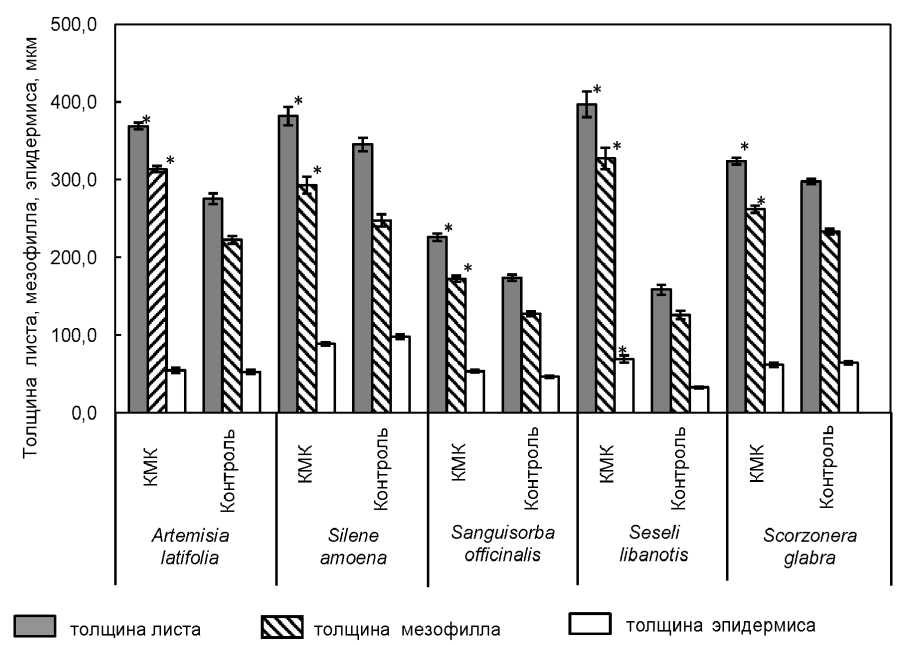

ческого загрязнения пигментный аппарат видов Plantago major, Populus balsamifera оказался устойчивым [9], [19]. Этими авторами было показано усиление синтеза антенных пигментов листа в условиях повышения антропогенной нагрузки. Известно, что добавочные пигменты светособирающих комплексов включают хлорофилл б и каротиноиды, которые обладают дополнитель но антиоксидантными функциями. Нами установлено, что у растений из окрестностей КМК (рис. 2) соотношение хл а/хл б практически не отличается от значений для растений из фоновой зоны, за исключением Seseli lebanotis. Отношение хл б + каротиноиды/хл а, характеризующее долю антенных форм пигментов, также мало изменялось. Это свидетельствует о том, что раз-

Рис. 2. Соотношение фотосинтетических пигментов в листьях. * - различия с контролем достоверны при уровне значимости р < 0,05

мер фотосинтетической антенны в листьях растений в условиях КМК сохраняется на уровне фонового варианта и, вероятно, зависит в большей степени от условий освещения, а не степени загрязнения.

Поллютанты способны оказывать воздействие как на вегетативные, так и генеративные органы растений. Гипотеза, которую мы сформулировали в начале исследования, заключалась в том, что в окрестностях КМК растения имеют больше нарушений в генеративной сфере. Однако показатели фертильности пыльцы у растений, произрастающих в Карабаше и на фоновом участке, достоверно не отличаются (табл. 2).

Таблица 2

Фертильность пыльцевых зерен

|

Вид |

Фертильность, % |

|

|

КМК |

Контроль |

|

|

Silene amoena |

93,0 ± 1,4 |

95,5 ± 1,7 |

|

Sanguisorba offi cinalis |

94,5 ± 1,5 |

97,0 ± 0,8 |

|

Artemisia latifolia |

97,5 ± 1,2 |

98,0 ± 1,0 |

|

Seseli libanotis |

95,5 ± 1,7 |

97,5 ± 1,2 |

|

Scorzonera glabra |

99,5 ± 0,4 |

98,6 ± 0,8 |

Вместе с тем в строении пыльцевых зерен модельных растений в окрестностях Карабаша зарегистрированы различные нарушения. У Artemisia latifolia наблюдается уменьшение числа апертур с трех в норме до двух и одной. Помимо этого, оболочка пыльцевых зерен значительно толще, чем у контрольных растений. У Sanguisorba officinalis встречаются не только трехпоровые пыльцевые зерна (норма), но и 4, 5, 6 и даже 8-поровые.

Формирование экзины, интины и детерминация апертур – сложный, не до конца изученный процесс [12], происходящий с участием различных клеточных органоидов, а изменение числа апертур свидетельствует о нарушениях этого процесса.

Изменение числа апертур нередко происходит у анеуплоидов, полиплоидов и гибридов [4]. В то же время есть данные об изменении числа апертур у диплоидов, произрастающих в условиях промышленного загрязнения [5], [13], но в этих работах, в отличие от нашей, показано и значительное снижение фертильности пыльцы. В нашем исследовании изменение числа апертур происходило у фертильной пыльцы. Для детального понимания механизмов, приводящих к таким нарушениям, необходимы исследования на разных стадиях развития пыльцевых зерен с изучением их ультраструктуры под электронным микроскопом.

Кроме описанных нарушений, показано слипание пыльцевых зерен и наличие единичных пыльцевых зерен неправильной формы. Необходимо отметить, что и в контроле зафиксированы отдельные нарушения в строении пыльцевых зерен, но они встречаются единично.

ВЫВОДЫ

-

1. В условиях аэротехногенного загрязнения у большинства изученных видов обнаружено утолщение листовой пластинки, обусловленное увеличением толщины мезофилла листа. Толщина эпидермиса листа при этом не изменялась.

-

2. Показано, что растения из импактной и фоновой зон достоверно различались по содержанию фотосинтетических пигментов в листьях, однако характер этих различий был видоспецифичен. Seseli libanotis и Artemisia latifolia чувствительны к аэротехногенному загрязнению, при этом фотосинтетический аппарат Sanguisorba offi cinalis , Scorzonera glabra и Silene repens был устойчив к выбросам кислых газов и тяжелым металлам.

-

3. Уровень фертильности пыльцы изученных видов в окрестностях КМК был достаточно высоким и не отличался от контроля, тогда как в строении пыльцевых зерен выявлены нарушения, наиболее частым из которых было изменение числа апертур в оболочке пыльцы.

-

4. Анализ состояния вегетативных органов (лист) и мужской генеративной сферы позволил определить Seseli libanotis и Artemisia latifolia как виды-индикаторы техногенного загрязнения. Sanguisorba offi cinalis , Scorzonera glabra и Silene repens , обладая большей устойчивостью, могут быть рекомендованы к использованию в технологиях восстановления нарушенных земель.

* Исследование выполнено при частичной финансовой поддержке гранта Российского фонда фундаментальных исследований № 15-04-08320 А и программы 211 Правительства Российской Федерации, соглашение № 02.A03.21.0006.

Список литературы Экспресс-оценка состояния вегетативных и генеративных органов травянистых растений в окрестностях Карабашского медеплавильного комбината

- Белогуб Е. В., Удачин В. Н., Кораблев Г. К. Карабашский рудный район (Южный Урал): Материалы к путеводителю геолого-экологической экскурсии. Миасс, 2003. 40 с.

- Бессонова В. Н. Состояние среды как показатель загрязнения среды тяжелыми металлами//Экология. 1993. № 3. С. 45-50.

- Гавриленко В. Ф., Жигалова Т. В. Большой практикум по фотосинтезу. М.: Академия, 2003. 256 с.

- Гаврилова О. А., Тихонова О. А. Разнообразие форм пыльцевых зерен и их распределение у некоторых видов и гибридов крыжовниковых//Труды Карельского научного центра РАН. 2013. № 3. С. 82-92.

- Дзюба О. Ф. Палиноиндикация качества окружающей среды. СПб.: Недра, 2006. 198 с.

- Коротеева Е. В., Вейсберг Е. И., Куянцева Н. Б. Оценка состояния лесной ценофлоры в зоне воздействия Карабашского медеплавильного комбината (Южный Урал)//Известия Самарского научного центра РАН. 2011. Т. 13. № 1 (4). С. 1005-1011.

- Коротеева Е. В., Веселкин Д. В., Куянцева Н. Б., Мумбер А. Г., Чащина О. Е. Накопление тяжелых металлов в разных органах березы повислой возле Карабашского медеплавильного комбината//Агрохимия. 2015. № 3. С. 94-102.

- Линник В. Г., Хорошавин В. Ю., Пологрудова О. А. Деградация природных ландшафтов и химическое загрязнение в ближней зоне влияния Карабашского медеплавильного комбината//Вестник ТюмГУ. 2013. № 4. С. 105-114.

- Максимова Е. В., Косицына А. А., Макурина О. Н. Влияние антропогенных факторов химической природы на некоторые эколого-биохимические характеристики растений//Вестник СамГУ. Естественнонаучная серия. 2007. № 8 (58). С. 146-152.

- Мокроносов А. Т., Шмакова Т. В. Сравнительный анализ мезоструктуры фотосинтетического аппарата у ме-зофитных и ксерофитных растений//Мезоструктура и функциональная активность фотосинтетического аппарата. Свердловск: Изд-во Уральского ун-та, 1978. С. 103-107.

- Пау шев а З. П. Практикум по цитологии растений. М.: Агропромиздат, 1988. 271 с.

- Пожидаев А. Е. Структура многообразия морфологического признака на примере расположения апертур пыльцы цветковых и естественная упорядоченность биологического многообразия, или -что такое многообразие (способы описания и интерпретации)//Труды Зоологического института РАН. Приложение № 1. 2009. С. 150-182.

- Сероглазова Н. Г., Бакташева Н. М. Индикация чистоты окружающей среды по состоянию пыльцы растений, произрастающих в дельте р. Волги // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Естественные науки. Раздел I. Биология. 2012. № 1. С. 65-68.

- Сморкалов И. А., Воробейчик Е. И. Почвенное дыхание лесных экосистем в градиентах загрязнения среды выбросами медеплавильных заводов//Экология. 2011. № 6. С. 429-435.

- Улицкая Ю. Ю. Влияние интегрального технохимического загрязнения на анатомическое строение мезофилла листьев Betula pendula Roth. и Tilia cordata Mill.//Экология промышленного региона и экологическое образование: Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции. Н. Тагил, 2004. С. 54.

- Хан Л. В., Астафурова Т. П. Морфолого-функциональные адаптации хвойных деревьев к условиям городской среды//Материалы международной конференции «Актуальные вопросы экологической физиологии растений в XXI веке». Сыктывкар, 2001. C. 245.

- Fazlieva E. R., Kiseleva I. S., Zhuikova T. V. Antioxidant Activity in the Leaves of Melilotus albus and Trifolium medium from Man-Made Disturbed Habitats in the Middle Urals under the Influence of Copper//Russian Journal of Plant Physiology. 2012. Vol. 59. № 3. P. 333-338.

- Kalbande D. M., Dhadse S. N., Chaudhari P. R., Wate S. R. Biomonitoring of heavy metals by pollen in urban environment//Environ Monit Assess. 2008. Vol. 138. № 1. P. 233-238.

- Kulagin А. А., Bakiev I. F. Balsam poplar (Populus balsamifera L.) under technogenic conditions in Republic of Bashkortostan (Russia)//Materials of V International Young Scientists Conference “Biodiversity. Ecology. Adaptation. Evolution”. Odessa, ONU Publ., 2011. P. 162.

- Majd A., Sharife M. R., Zare H. The effect of air pollutant of Arak aluminum factory on growth and development of certain species of Leguminosae//J. Sci. Univ. Teacher Educ. 1996. Vol. 7. P. 27-31.