Экспрессия c-erbB-2 (Her2/neu) при раке желудка: клинико-морфологические особенности

Автор: Зенюков А.С., Боровская Т.Ф., Стилиди И.С., Никулин М.П., Курпас Э.Х., Зенюкова Т.В., Беков С.В., Сагайдак С.Б.

Журнал: Сибирский онкологический журнал @siboncoj

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 1 (43), 2011 года.

Бесплатный доступ

Проведен анализ экспрессии c-erbB-2 при раке желудка. Образцы опухолей желудка получены от 91 пациента, проопе- рированных по поводу рака. Экспрессию c-erbB-2 определяли иммуногистохимическим методом. Гиперэкспрессия c-erbB-2 была выявлена в 34,1 % случаев рака желудка. Экспрессия c-erbB-2 коррелировала со стадией (р

Рак желудка, экспрессия c-erbb-2

Короткий адрес: https://sciup.org/14055881

IDR: 14055881 | УДК: 616.33-006.6-091.8:57.088

Текст научной статьи Экспрессия c-erbB-2 (Her2/neu) при раке желудка: клинико-морфологические особенности

Злокачественный фенотип опухоли определяется сочетанием множества молекулярных изменений, накопление которых в процессе опухолевой прогрессии обусловлено нарушением активности и функционирования целого ряда генов и продуктов их экспрессии. С-erbB-2 (HER2/ neu) – представитель семейства гомологичных трансмембранных рецепторов эпидермального фактора роста, обладающих тирозинкиназной активностью. Белок с-erbB-2, не имея собственного лиганда, взаимодействует с другими рецепторами и усиливает функционирование всей системы [3].

Материал и методы

Нами проведено проспективное исследование у 91 больного РЖ после оперативного лечения в клинике ГУЗ «Краевой клинический центр онкологии» г. Хабаровска за период с 1 июля 2007 г. по 30 июня 2009 г. Прослеженность составила 85,7 % больных. У данной группы пациентов оценено влияние уровня экспрессии c-erbB-2 (HER2/neu) на выживаемость.

Распространенность опухоли оценивали согласно принятой 6-й редакции TNM-классификации (UICC, 2002). В исследование включено 3 пациента с 0 (Tis) стадией заболевания, с I – 17, со II – 19, с III – 25, с IV стадией – 26 больных. Один пациент оперирован с рецидивной опухолью. Для оценки влияния уровня экспрессии c-erbB-2 мы объединили пациентов в группы с локализованными формами рака (0, I, II стадия заболевания) – 39 больных и с местнораспространенными и диссеминированными формами опухоли (III, IV стадии) – 51 пациент. Высокую степень гистологической дифференцировки опухоли выявили у 5 пациентов, умеренную – у 22, низкую – у 64.

В качестве вторичных антител и пероксидазного комплекса использовали стандартный набор реагентов LSAB+ Kit или систему Ultra Vision One HRR Polymer (Rabbit, Mouse) (фирма «LabVision», США). Для визуализации реакции применяли раствор диаминобензидина DAB+ (фирма «Dako», Дания). Ядра клеток докрашивали гематоксилином Майера. Контрольный срез оставляли без первой инкубации. Ставили негативный и позитивный контроль.

Оценку реакции в клетках первичных опухолей проводили полуколичественным методом с учетом интенсивности окрашивания и количества антиген-позитивных клеток, которые в совокупности определяли уровень экспрессии белковых маркеров (высокий или низкий). Иммуногистохимическая реакция оценивалась как негативная («-» – нет реакции), слабопозитивная («+» – <10 % окрашенных клеток), умереннопозитивная («++» – >10 % клеток средней интенсивности окраски) и сильнопозитивная («+++» – >10 % клеток высокой интенсивности окраски).

Для дальнейшего сравнительного иммуногистохимического исследования выделяли два основных уровня иммунореактивности: низкий уровень, или редуцированная экспрессия белков (-/+) и высокий уровень, или гиперэкспрессия маркеров (++/+++). Экспрессию белка с-erbB-2 считали повышенной только при интенсивном окрашивании мембран раковых клеток (++/+++).

Статистические параметры рассчитывались в программе «Statistica 6 for Windows». Достоверность различий качественных показателей определялась по непараметрическому критерию χ² (хи-квадрат). Выживаемость рассчитывалась методом по Kaplan-Meier (1958). Достоверность различий выживаемости определялась по logrank тесту.

Результаты и обсуждение

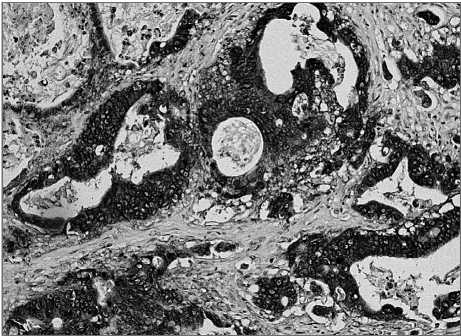

Гиперэкспрессия белка с-еrbB-2 в клетках РЖ отмечалась в 31 (34,1 %) из 91 изученного наблюдения. Сильно выраженная иммунореактивность (+++) наблюдалась в 12 (13,2 %) и умеренно выраженная (++) – в 19 (20,9 %) случаях (рис. 1). Негативный с-erbB-2 статус опухолей больных РЖ определялся в 60 (65,9 %) случаях и выражался в полном отсутствии (-) (36 наблюдений) или слабой мембранной реакции (+) на поверхности опухолевых клеток (24 наблюдения), а также в различной по интенсивности цитоплазматической и мембранноцитоплазматической иммунореактивности. Интенсивное окрашивание цитоплазмы раковых клеток с выраженной мембранноцитоплазматической реакцией наблюдалось в

Таблица 1

Связь экспрессии c-erbB-2 при РЖ с клинико-морфологическими признаками

|

Признак |

Экспрессия c-erbB-2 (Her2/neu) |

|||

|

Высокая (n=31) |

Низкая (n=60) |

р* |

||

|

Возраст (лет) |

≥60 |

14 |

33 |

0,504 |

|

<60 |

17 |

27 |

||

|

Пол |

Муж |

15 |

31 |

0,940 |

|

Жен |

16 |

29 |

||

|

Глубина инвазии |

Tis.T1, T2 |

3 |

23 |

0,009 |

|

T3, T4 |

28 |

37 |

||

|

Локализация опухоли |

Н/треть |

4 |

22 |

0,135 |

|

С/треть |

18 |

23 |

||

|

В/треть |

6 |

11 |

||

|

Тотально |

3 |

3 |

||

|

Резец. желудок |

0 |

1 |

||

|

Макроскопический тип |

Ранний рак |

0 |

5 |

0,096 |

|

BI |

1 |

7 |

||

|

BII |

4 |

14 |

||

|

BIII |

19 |

23 |

||

|

BIV |

7 |

11 |

||

|

Размеры опухоли |

<4см |

7 |

33 |

0,008 |

|

>4 см |

22 |

25 |

||

|

Степень дифференцировки |

Высокая |

1 |

4 |

0,781 |

|

Умеренная |

8 |

14 |

||

|

Низкая |

22 |

42 |

||

|

Стадия |

0/I/II |

5 |

34 |

<0,001 |

|

III/IV |

26 |

25 |

||

|

Метастазы в лимфоузлах |

pN+ |

26 |

24 |

<0,001 |

|

pN0 |

5 |

36 |

||

|

Отдаленные метастазы |

Есть |

4 |

2 |

0,194 |

|

Нет |

27 |

58 |

||

Примечание: * – оценка р с помощью критерия χ²

p<0,001 соответственно). Размеры опухоли более 4 см статистически чаще встречались при гиперэкспрессии c-erbB-2 (p=0,008). В группе больных с гиперэкспрессией c-erbB-2 в клетках РЖ лимфогенные метастазы обнаружены у 83,9 % (26 из 31) больных, а у пациентов с низкими показателями экспрессии белка в опухоли – в 40 % (24 из 60) случаев (р<0,001). Определялась тенденция к увеличению частоты гиперэкспрессии c-erbB-2 до 45,2 % (19 из 42 больных) при BIII (язвенно-инфильтративном) макроскопическом типе опухоли по R. Borrmann (1926). Различия стремятся к своей статистической значимости (р=0,096). Гиперэкспрессия белка c-erbB-2 в опухолях больных РЖ не была статистически связана с полом (р=0,504) и возрастом (р=0,940) больных, локализацией опухоли (р=0,135) и наличием отдаленных метастазов (р=0,194).

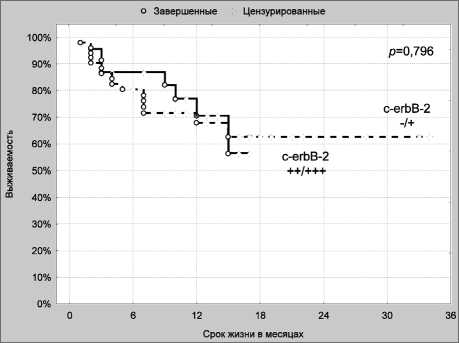

В группе больных, у которых выявлена гиперэкспрессия онкобелка в мембранах опухолевых клеток, наблюдалось сокращение сроков без-рецидивной выживаемости (БРВ) через 14 мес после операции: одногодичная БРВ – 71,0 ± 10,3 %, 2-летняя – 56,8 ± 15,1 %, 3-летняя БРВ не достигнута. Однако различия в показателях БРВ были статистически незначимы (χ²=0,154; df=1; р=0,796; log-rank test) (рис. 2). Частота прогрессирования опухолевого заболевания не зависела от уровня экспрессии c-erbB-2 и составляла при гиперэкспрессии 29,2 % (7 из 24), а при редуцированной экспрессии c-erbB-2 – 30,9 % (17 из 55) (р=1,0; критерий χ²).

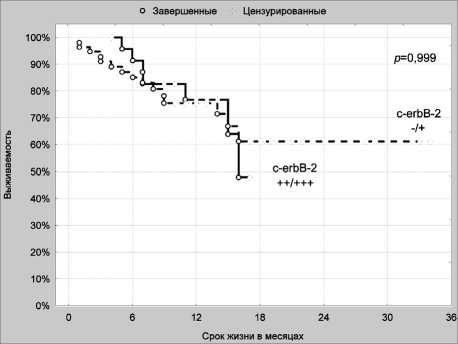

Повышенное содержание c-erbB-2 в клетках первичной опухоли было связано с сокращением общей выживаемости (ОВ) (рис. 3). При высоких значениях данного маркера в опухолях 2-летняя ОВ составила 47,9 ± 17,4 %, летальный исход заболевания наблюдался в 29,2 % (7 из 27) прослеженных случаев, медиана – 16 мес. При низком уровне экспрессии c-erbB-2 2- и 3-летняя ОВ составила 61,1 ± 9,1 %, умерло 27,3 % (15 из 55) прослеженных больных, медиана ОВ не достигнута (χ²=0; df=1; р=0,999; log-rank test).

Учитывая малое количество пациентов в выборке по стадиям, мы сравнили влияние уровня экспрессии c-erbB-2 на выживаемость в подгруппах пациентов с локализованным (0–II стадии) (n=39) и с местнораспространенными и диссеминированными формами РЖ (III–IV стадии) (n=51). Нами установлена ассоциация между гиперэкспрессией c-erbB-2 и сокращением ОВ и БРВ у больных с местнораспространенными или диссеминированными формами РЖ (р=0,594, р=0,249) (табл. 2). Из-за малой выборки больных с локализованными формами РЖ в сочетании с гиперэкспрессией c-erbB-2 (n=5) мы посчитали, что проводить анализ и делать выводы по выживаемости в данной группе больных преждевременно.

С внедрением иммуногистохимического метода диагностики в повседневную практику клиницисты получили потенциальную возможность оценить индивидуальный прогноз для больного, опираясь на уровень экспрессии

Рис. 2. Безрецидивная выживаемость больных РЖ в зависимости от уровня экспрессии c-erbB-2

Рис. 3. Общая выживаемость больных РЖ в зависимости от уровня экспрессии c-erbB-2

СИБИРСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ. 2011. №1 (43)

Таблица 2

|

Стадия |

Экспрессия c-erbB-2 |

||

|

Высокая (n=31) |

Низкая (n=61) |

р* |

|

|

Общая выживаемость |

|||

|

0/I/II |

100 % |

71,6 ± 13,7 % |

0,324 |

|

III/IV |

25,6 ± 20,3 % |

48,5 ± 12,3 % |

0,594 |

|

Безрецидивная выживаемость |

|||

|

0/I/II |

100 % |

75,6 ± 11,6 % |

0,317 |

|

III/IV |

40,4 ± 18,8 % |

45,5 ± 10,2 % |

0,249 |

Примечание: * – оценка р с помощью log-rank test.

Показатели 2-летней выживаемости пациентов РЖ в зависимости от уровня экспрессии c-erbB-2 и стадии заболевания

Мы продемонстрировали достоверную взаимосвязь между экспрессией c-erbB-2 и местным распространением опухоли, ее размерами. Опухоли с гиперэкспрессией c-erbB-2 имели более высокую частоту поражения регионарных лимфатических узлов (р<0,001). В нашем исследовании мы выявили ассоциацию между гиперэкспрессией онкобелка c-erbB-2 и сокращением ОВ и БРВ.

Осознание механизмов опухолевой инвазии и метастазирования и возможность определения патологического уровня белков дают возможность для применения таргетных препаратов. Уже длительное время используется Трастузумаб (Герцептин®) при гиперэкспрессии c-erbB-2 у пациентов при раке молочной железы. Добавление к стандартной химиотерапии Трастузумаба (Герцептина®) позволяет значительно продлить жизнь больным РЖ с гиперэкспрессией HER2. Данные международного исследования III фазы ToGA показали, что у пациентов при HER2-положительном распространенном или неоперабельном РЖ, получавших Герцептин, риск смерти снижается на 26 % по сравнению с больными, не получавшими данный препарат. Еще большие преимущества от добавления Герцептина в схему лечения получают пациенты с высоким уровнем экспрессии HER2, у таких больных продолжительность жизни увеличивается в среднем до 16 месяцев [7]. Кроме того, имеются сообщения об успешном применении Герцептина в неоадъювантном режиме [9]. Применение Герцептина в качестве монотерапии или в комбинации с другими противоопухолевыми препаратами, а также режимы введения находятся в стадии исследования [2, 5].

Заключение