Экспрессия CD155 (рецептора полиовируса человека) как неблагоприятный прогностический фактор течения меланомы хориоидеи

Автор: Жерко И.Ю., Давыдов Д.А., Шупилова Е.П., Могилянчик А.Ф., Портянко А.С.

Журнал: Злокачественные опухоли @malignanttumors

Рубрика: Фундаментальные и трансляционные исследования

Статья в выпуске: 4 т.14, 2024 года.

Бесплатный доступ

Цель: охарактеризовать экспрессию CD155 в клетках первичной меланомы хориоидеи и определить ее прогностическое значение в отношении показателей выживаемости. Материал и методы: включено 68 пациентов с первичной меланомой хориоидеи. Иммуногистохимическим методом изучены уровни и паттерны экспрессии CD155 в тканях опухоли. Проведен регрессионный анализ для выявления независимых факторов прогноза течения заболевания. Результаты: в 51% случаев зарегистрирована мембранная экспрессия CD155 клетками меланомы хориоидеи. В группе опухолей с наличием любого типа мембранной экспрессии CD155 статистически значимо чаще встречались признаки неблагоприятного прогноза. Установлено, что мембранная экспрессия CD155 является независимым прогностическим фактором в отношении развития отдаленных метастазов по данным многофакторного регрессионного анализа (ОР 3,795% ДИ 1,3–10,4, р = 0,005), а также в отношении смерти от меланомы хориоидеи (ОР 3,295% ДИ 1,2–8,3, р = 0,009). Заключение: были изучены особенности и паттерны экспрессии СD155 в первичной меланоме хориоидеи. Установлено, что наличие мембранной экспрессии СD155 ассоциировано с увеличением риска прогрессирования заболевания в 3,7 раза, смерти — в 3,2 раза. Для клинического использования выявленных закономерностей требуется валидация модели в проспективном исследовании.

Меланома хориоидеи, иммунный инфильтрат, прогноз, СD155

Короткий адрес: https://sciup.org/140309796

IDR: 140309796 | DOI: 10.18027/2224-5057-2024-029

Текст научной статьи Экспрессия CD155 (рецептора полиовируса человека) как неблагоприятный прогностический фактор течения меланомы хориоидеи

Меланома хориоидеи (МХ) является наиболее часто встречающейся внутриглазной опухолью у взрослых и относится к категории редких опухолей с частотой встречаемости от 1 до 9 на 1000000 населения в год в зависимости от страны [1]. Отдаленные метастазы развиваются в 50% случаев, при этом время возникновения прогрессирования составляет 5 лет после установления диагноза [1].

В случае системного прогрессирования меланома хо-риоидеи характеризуется неблагоприятным прогнозом [2]. Для данной опухоли изучены и описаны инициирующие и прогностические мутации [1], однако не существует лекарственных средств, в том числе таргетных препаратов, обладающих достаточной и доказанной клинической эффективностью.

На сегодняшний день наиболее перспективным методом лечения МХ является иммунотерапия, включая не только чек-пойнт ингибиторы, но и вакцины, клеточную терапию, а также биспецифические молекулы [3]. Пациенты группы высокого риска прогрессирования также могут быть включены в клинические исследования эффективности адъювантных режимов лечения.

В связи с этим актуальным является изучение биологии первичной и метастатической МХ для выявления причин относительной резистентности опухоли к чек-пойнт ингибиторам, определения новых потенциальных направлений лечения, а также с целью поиска стабильных антигенов для клеточной терапии и производства противоопухолевых вакцин.

Кроме того, важным вопросом остается прогнозирование течения МХ. На сегодняшний день наиболее точным способом определения метастатического потенциала опухоли является определение профиля экспрессии генов (GEP-классификация) [4]. На основании оценки экспрессии 15 генов (15-GEP) опухоль относится к одному из двух классов с разным риском метастазирования [5]. GEP-классификация МХ обладает доказанной высокой прогностической ценностью, валидирована в проспективных исследованиях и включена в рекомендации NCCN [6,7].

Тем не менее, рутинное использование 15-GEP классификации затруднительно из-за сложности методики. Кроме того, в процессе валидации исследование выполнялось на коммерческих микрочипах с проспективным операционным материалом [8,5]. В то же время в клинической практике зачастую необходимо использовать ретроспективный материал парафиновых блоков. В связи с этим актуальной остается разработка альтернативных методик прогнозирования, которые бы легко интегрировались в клиническую практику.

Иммуногистохимический метод является высокоэффективным и широко используемым способом выявления экспрессируемых белков. Прогностические модели на основании иммуногистохимического метода уже разработаны для ряда опухолей и могут быть внедрены в рутинную практику уже на этапе постановки диагноза [9].

Стоит отметить и то, что большинство прогностичсеких моделей для МХ разработаны на основании характеристик опухолевых клеток или клинических характеристик, в то время как важное значение также может иметь опухолевое микроокружение. В частности, исследование МХ, выполненное The Cancer Genome Atlas (TCGA), показало, что в образцах, относящихся к группе неблагоприятного прогноза, уровень экспрессии генов, асcоциированных с иммунным ответом, выше, чем в опухолях с низким риском метастазирования [10]. Нами также ранее было продемонстрировано прогностическое значение соотношения CD3- и CD68-позитивных клеток, а также фракции FoxP3-позитивных Т-лимфоцитов в составе опухолевого инфильтрата МХ в отношении прогрессирования заболевания [11,12].

TIGIT (T-cell immunoreceptor with immunoglobulin and immunoreceptor tyrosine-based inhibition motif domain) — ко-ингибирующий рецептор, экспрессирующийся Т-лимфоцитами, является одной из молекул группы контрольных точек. Гиперэкспрессия TIGIT является неблагоприятным прогностическим фактором для многих опухолей, включая меланому [13]. Его активация подавляет активность Т-клеток и NK-клеток. Экспрессия CD155 на опухолевых клетках является необходимым условием реализации эффекта TIGIT [14]. У пациентов с кожной меланомой высокие уровни экспрессии CD155 были ассоциированы с устойчивостью к анти-PD-1 терапии [15].

Цель исследования — охарактеризовать экспрессию CD155 в клетках первичной меланомы хориоидеи c использованием иммуногистохимического метода и определить ее прогностическое значение в отношении показателей выживаемости.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Оценка экспрессии СD155 проведена в образцах опухолевой ткани 68 пациентов с первичной меланомой хориоидеи, радикально пролеченных в ГУ «РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова» с 2009 по 2014 гг., для которых энуклеация была первым методом лечения.

Включение в исследование осуществлялось по следующим критериям:

-

1. Энуклеация как единственный метод лечения

-

2. Доступность медицинской документации

-

3. Надлежащее качество биопсийного материала (парафиновых блоков).

Критерии исключения:

-

1. Первично множественное метахронное или синхронное заболевание

-

2. Комплексное или комбинированное лечение первичной опухоли

-

3. Наличие отдаленных метастазов на момент хирургического лечения.

Патогистологическое исследование образцов включало в себя определение гистологического типа опухоли, интенсивности пигментации, распространенности некроза, наличия инвазии опухоли в цилиарное тело и диск зрительного нерва, категории рТ.

С помощью иммуногистохимического исследования с антителом к CD34 определялся паттерн микрососуди-стого русла в опухоли согласно Folberg R et al. [16]. Также проводилась оценка расположения антигенпрезентирующих клеток иммунного инфильтрата относительно опухолевых сосудов с помощью иммуногистохимического окрашивания срезов с использованием антител к CD68 [17].

Иммуногистохимическое исследование с антителом к CD155 выполнено на тканевых микрочипах (Tissue Microarray) с диаметром столбика каждого образца 3 мм. Для иммуногистохимического исследования использовались первичные антитела к CD155 (recombinant rabbit, разведение 1:2000) с хромогеном диаминобензидин, гематоксилином Майера для контрокрашивания. Оценка окрашивания выполнялась двумя независимыми исследователями.

Для оценки совместного влияния потенциальных факторов риска на выживаемость использовался регрессионный анализ. В анализе применялась непараметрическая модель пропорциональных рисков Кокса. Вычислялись величины относительного риска (ОР), их 95% ДИ и статистические значимости. Переменные коэффициентом корреляции более 0,7 по результатам корреляционного анализа Спирмена исключались из многофакторного регрессионного анализа. Для определения наличия статистически значимых различий в несвязанных группах использовали критерий хи-квадрат Пирсона.

Результаты считали статистически значимыми при р < 0,05. Обработка данных и расчет статистических параметров проводились c использованием IBM SPSS Statistics 20.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Клинико-демографическая характеристика пациентов, включенных в исследование, приведена в таблице 1.

Медиана наблюдения — 74 (95% ДИ 38–105) месяца. Средний возраст пациентов, вошедших в когорту, составил 62,8 ± 11,5 лет. Средняя толщина опухоли — 7,4 ± 3,1 мм, основание опухоли — 11,9 ± 3,7 мм.

Таблица 1. Клинико-демографическая характеристика пациентов, включенных в исследование, n = 68

Table 1. Clinical and demographic characteristics of patients included in the study, n = 68

|

Признак |

n (%) |

|

Пол Мужской Женский |

23 (33,8) 45 (66,2) |

|

Категория рТ рТ1 рТ2 рТ3 рТ4 |

5 (7,4) 26 (38,2) 25 (36,8) 12 (17,6) |

|

Наличие эпителиоидных клеток в опухоли |

27 (39,7) |

|

Наличие сосудистых арок или петель |

15 (22,1) |

|

Паттерн расположения клеток иммунного инфильтрата Периваскулярный Смешанный Диффузный |

21 (30,9) 31 (45,6) 16 (23,5) |

|

Наличие пигмента в опухоли |

46 (67,6) |

|

Наличие инвазии в зрительный нерв |

6 (8,8) |

|

Наличие инвазии в склеру |

24 (35,3) |

|

Наличие инвазии в цилиарное тело |

12 (17,9) |

|

Метастазирование за период наблюдения |

20 (29,4) |

Таблица 2. Характеристика опухолей с наличием и отсутствием мембранной экспрессии CD155 Table 2. Characteristics of tumors with and without membrane expression of CD155

|

Признак |

Есть мембранная экспрессия CD155 (%) |

Нет мембранной экспрессии CD155 (%) |

p |

|

n |

35 |

33 |

|

|

Наличие эпителиоидных клеток |

17 (48,6) |

10 (30,3) |

0,1 |

|

Наличие пигмента |

24 (68,6) |

22 (66,7) |

0,8 |

|

Инвазия опухоли в склеру |

16 (45,7) |

8 (24,2) |

0,05 |

|

Инвазия опухоли в зрительный нерв |

4 (11,4) |

2 (6,1) |

0,4 |

|

Вовлечение ресничного тела |

3 (8,6) |

9 (27,3) |

0,4 |

|

Категория рТ: Т1 Т2 Т3 Т4 |

12 (34,3) 15 (42,9) 8 (22,9) |

5 (15,2) 14 (42,4) 10 (30,3) 4 (12,1) |

0,06 |

|

Наличие сосудистых арок |

12 (34,3) |

3 (9,1) |

0,01 |

|

Тип расположения клеток иммунного инфильтрата: Периваскулярный Комбинированный Диффузный |

10 (28,6) 17 (48,6) 8 (22,9) |

11 (33,3) 14 (42,4) 8 (24,2) |

0,8 |

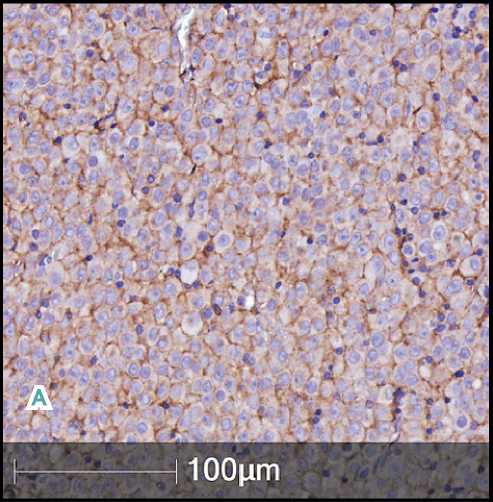

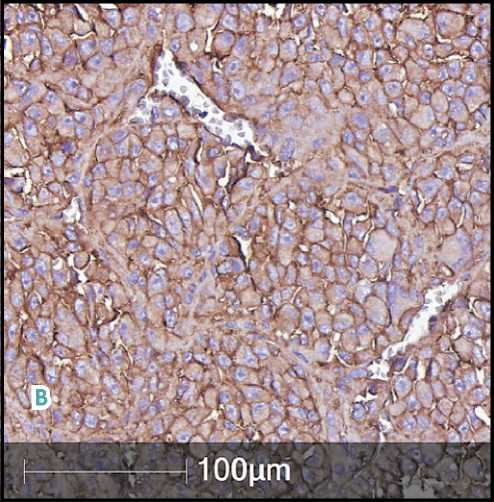

Рисунок 1. Экспрессия СD155 в опухолевых клетках меланомы хориоидеи, ИГХ-окрашивание с АТ к CD155, контрокрашивание гематоклилином Майера. A — частичное мембранное окрашивание, B — цитоплазматическое и полное мембранное окрашивание

Figure 1. Expression of CD155 in tumor cells of choroidal melanoma, IHC staining with anti-CD155 antibodies, counterstaining with Mayer’s hematoclilin. A — partial membrane staining, B — cytoplasmic and complete membrane staining

Экспрессия CD155 регистрировалась в цитоплазме опухолевых клеток в 76% случаев, в 25% случаев было выявлено полное мембранное окрашивание, в 26% случаев — частичное мембранное окрашивание (рис. 1).

В группе опухолей с наличием любого типа мембранной экспрессии CD155 чаще встречались признаки неблагоприятного прогноза: инвазия опухоли в склеру, высокая категория рТ, наличие сосудистых арок. Также в этой группе чаще встречались опухоли, характеризовавшиеся наличием эпителиоидных клеток, однако статистическая значимость не была достигнута (табл. 2).

Установлено, что мембранная экспрессия CD155 является независимым прогностическим фактором в отношении развития отдаленных метастазов по данным многофакторного регрессионного анализа (ОР 3,795% ДИ 1,3–10,4, р = 0,005), а также в отношении смерти от меланомы хорио-идеи (ОР 3,295% ДИ 1,2–8,3, р = 0,009). При этом по данным регрессионного анализа не было выявлено статистически значимой связи показателей выживаемости с долей позитивных клеток (р = 0,3).

Показатели выживаемости без прогрессирования и скорректированной выживаемости в зависимости от наличия мембанной экспрессии CD155 приведены в таблице 3 и 4.

При наличии экспрессии CD155 на мембранах опухолевых клеток 5-летняя выживаемость без прогрессирования составила 58,5 ± 8,9%, скорректированная выживаемость — 60,1 ± 8,9%. При отсутствии мембранной экспрессии показатели выживаемости составили 87,2 ± 6,0% и 89,4 ± 6,4% соответственно.

Таблица 3. Показатели выживаемости без прогрессирования в зависимости от наличия мембранной экспрессии CD155

Table 3. Progression-free survival rates according to the presence of membrane CD155 expression

|

Группа |

Выживаемость, % |

p |

||

|

1-летняя |

3-летняя |

5-летняя |

||

|

Мембранная экспрессия CD155 |

75,7 ± 7,5 |

65,8 ± 8,4 |

58,5 ± 8,9 |

0,006 |

|

Отсутствие мембранной экспрессии CD155 |

97,0 ± 3,0 |

90,5 ± 5,2 |

87,2 ± 6,0 |

|

Таблица 4. Показатели скорректированной выживаемости в зависимости от наличия мембранной экспрессии CD155

Table 4. Adjusted survival rates according to the presence of membrane CD155 expression

|

Группа |

Выживаемость, % |

p |

||

|

1-летняя |

3-летняя |

5-летняя |

||

|

Мембранная экспрессия CD155 |

94,3 ± 3,9 |

73,1 ± 8,5 |

60,1 ± 8,9 |

0,009 |

|

Отсутствие мембранной экспрессии CD155 |

97,0 ± 3,0 |

90,9 ± 5,0 |

89,4 ± 6,4 |

|

При включении в многофакторную модель традиционных факторов прогноза (наличие пигмента в опухоли, наличие эпителиоидных клеток, толщина и диаметр опухоли, инвазия в зрительных нерв, цилиарное тело, склеру, категория рТ) статистически значимой ассоциации с показателями выживаемости без прогрессирования выявлено не было (таблица 5 и 6).

Таблица 5. Результаты многофакторного регрессионного анализа Кокса для оценки влияния факторов на выживаемость без прогрессирования

Table 5. Results of multivariate Cox regression analysis to assess the impact of factors on progression-free survival

|

Показатель |

ОР (95 % ДИ) |

p |

|

Наличие пигмента в опухоли |

0,28 (0,1; 1,092) |

0,05 |

|

Наличие эпителиоидных клеток |

1,2 (0,858; 1,693) |

0,8 |

|

Толщина опухоли |

0,8 (0,637; 3,506) |

0,68 |

|

Диаметр опухоли |

1,075 (0,442; 2,610) |

0,93 |

|

Инвазия опухоли в склеру |

2,8 (0,95; 8,2) |

0,06 |

|

Инвазия опухоли в цилиарное тело |

4,5 (0,95; 14,9) |

0,05 |

|

Инвазия опухоли в зрительный нерв |

2,2 (0,5; 10,2) |

0,2 |

|

Категория рТ |

1,86 (0,95; 3,6) |

0,06 |

|

Мембранная экспрессия CD155 |

3,7 (1,3; 10,4) |

0,005 |

Таблица 6. Характеристика опухолей в группах наличия и отсутствия метастазов за период наблюдения

Table 6. Characteristics of tumors in groups with and without metastases during the observation period

|

Признак |

Есть метастазы |

Нет метастазов |

p |

|

n |

20 |

48 |

|

|

Наличие эпителиоидных клеток |

10 (50,0) |

17 (35,4) |

0,2 |

|

Наличие пигмента |

11 (55,0) |

35 (72,9) |

0,15 |

|

Инвазия опухоли в склеру |

9 (45,0) |

15 (31,3) |

0,28 |

|

Инвазия опухоли в зрительный нерв |

3 (15,0) |

3 (6,3) |

0,24 |

|

Вовлечение ресничного тела |

5 (25,0) |

7 (14,6) |

0,3 |

|

Категория рТ: Т1 Т2 Т3 Т4 |

9 (45,0) 3 (15,0) 8 (40,0) |

5 (10,4) 17 (35,4) 22 (45,8) 4 (8,3) |

0,3 |

|

Наличие мембранной экспрессии CD155 |

15 (75,0) |

20 (41,7) |

0,012 |

ОБСУЖДЕНИЕ

CD155-молекула клеточной адгезии, участвующая в процессах пролиферации и миграции. В частности, была показана роль CD155 в процессах миграции, адгезии, дифференцировки, пролиферации опухолевых клеток, а также в процессе метастазирования [18,19]. Взаимодействуя с CD226, TIGIT, и CD96 на мембранах иммунных клеток, CD155 также влияет на функцию Т-лимфоцитов и NK-клеток [20]. CD155 в норме экспрессируется на мембране дендритных клеток, макрофагов, В-лимфоцитов [21], а также во многих злокачественных опухолях, включая меланому [22], колоректальный рак [23], глиобластому [24].

В исследованиях было показано, что наличие экспрессии CD155 ассоциировано с неблагоприятным прогнозом для некоторых типов злокачественных опухолей [18,19]. При этом отсутствие экспрессии CD155 в опухолевой ткани соответствовало более медленному прогрессированию заболевания, а также большей эффективности чек-пойнт ингибиторов [25].

Негативный эффект CD155 реализуется и за счет его способности связываться с TIGIT. TIGIT экспрессируется Т-лимфоцитами, является молекулой ко-ингибитором Т-клеточного рецептора и способен связываться с CD155 и CD112, экспрессируемыми на мембранах опухолевых клеток. TIGIT конкурирует с активирующими молекулами CD266 и CD96 за связывание с лигандами и при этом обладает большей аффинностью к последним, за счет чего и реализуется его иммуносупрессивный эффект [26].

В настоящем исследовании было установлено прогностическое значение экспрессии CD155 на мембранах клеток меланомы хориоидеи. Наличие любого из типов мембранной экспресии было ассоциировано с повышенным риском как прогрессирования, так и смерти от заболевания. При этом в многофакторной модели фактор наличия мембранной экспрессии CD155 имел большее прогностическое значение, чем наличие в опухоли эпителиоидных клеток, пигмента, наличие инвазии опухоли в зрительный нерв, цилиарное тело, склеру, толщина и базальный диаметр опухоли, а также категория рТ.

Исходя из полученных данных, иммуногистохимическая оценка экспрессии CD155 в тканях меланомы хорио-идеи может быть использована для стратификации пациентов относительно риска прогрессирования и выделения группы неблагоприятного прогноза для более тщательного динамического наблюдения с целью раннего выявления отдаленных метастазов. Поскольку работа была выполнена на ретроспективном материале, требуется валидация модели в проспективном исследовании.

С точки зрения изучения биологии МХ, для более детального понимания механизмов реализации описанных закономерностей необходимо также изучение экспрессии TIGIT в тканях первичной опухоли.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Были изучены особенности и паттерны экспрессии СD155 в первичной меланоме хориоидеи. Установлено, что наличие мембранной экспрессии СD155 ассоцииро- вано с увеличением риска прогрессирования заболевания в 3,7 раза, смерти — в 3,2 раза. Для клинического использования установленных закономерностей в процессе выявления пациентов группы высокого риска метастазирования требуется валидация модели в проспективном исследовании.