Экспрессия цитокератинов в опухолях щитовидной железы

Автор: Хазиев В.В.

Журнал: Московский хирургический журнал @mossj

Рубрика: Экспериментальные и лабораторные исследования

Статья в выпуске: 4 (32), 2013 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты исследования экспрессии цитокератинов СК7, СК20, СК34РЕ12 в препаратах фолликулярных аденом, 16 препаратах фолликулярного рака и 19 препаратах папиллярного рака щитовидной железы. Для фолликулярных аденом характерной была экспрессия СК7 (83,33%) и отсутствие экспрессии СК34РЕ12. Препараты фолликулярного рака экспрессировали СК7 в 100% случаев. СК20 и СК34РЕ12 не определялись ни в одном из препаратов. Отсутствие экспрессии СК7, высокая частота определения СК20 и СК34РЕ12 (89,47-94,74%) была характерной для папиллярного рака щитовидной железы. Сопоставление полученных данных может быть полезным для дифференциальной диагностики фолликулярных неоплазий.

Цитокератины, щитовидная железа, фолликулярная аденома, папиллярный рак, фолликулярный рак

Короткий адрес: https://sciup.org/142211102

IDR: 142211102 | УДК: 616.717

Текст научной статьи Экспрессия цитокератинов в опухолях щитовидной железы

Проблема диагностики злокачественных новообразований щитовидной железы (ЩЖ) связана не только и не столько с морфологическими и клиническими особенностями самих опухолей, сколько с недостаточным знанием биологической сущности новообразований. В последние годы предприняты попытки использования современных методов иммуногистохимии и молекулярной биологии для раскрытия молекулярногенетических механизмов развития опухолей, уточнения их злокачественности и оценки прогноза [1–11].

С целью решения проблем дифференциальной диагностики эффективным считается определение цитокератинов (cytokeratins – СК). Термин «цитокератин» был введен в конце 1970-х годов, когда были идентифицированы белки, из которых построены внутриклеточные промежуточные филаменты [12–13]. Определено более 20 различных СК, отличающихся по аминокислотному составу, молекулярному весу и изоэлектрической точке. Для разных типов эпителия характерны определенные группы СК [14]. Фолликулярный эпителий, относящийся к простым однослойных, всегда содержит СК7, 8, 18 и 19. Те же СК находят в эпителии всех типов доброкаче- ственных и злокачественных новообразований ЩЖ [15–17]. В папиллярных карциномах в местах плоскоклеточной метаплазии находят СК1, 5, 6, 13, характерные для многослойного плоского эпителия. Эти же СК присутствуют в трабекулярных гиалинизированных аденомах [18].

Известно также, что малигнизации эпителиальных клеток может приводить к изменению спектра СК, присущего эпителию определенной локализации [19]. Этот феномен мог бы быть использован в качестве маркера малигнизации. Учитывая это, разными группами исследователей изучался состав СК нормального тиреоидного эпителия по сравнению с эпителием доброкачественных и злокачественных новообразований ЩЖ. В результате исследований получены данные о исключительной экспрессии СК19 в фолликулярном эпителии 92% папиллярных карцином и 3% доброкачественных новообразований [20]. На этом основании сделан вывод о высокой эффективности использования СК19 в качестве маркера папиллярных карцином [21]. Между тем, существуют противоположные данные. Так, в фундаментальном исследовании Dockhorn-Dworniczak B. и соавторов обнаружено, что экспрессия СК19 с высокой частотой проявляется как в кар- циномах, так и в доброкачественных новообразованиях ЩЖ [22]. Другие исследователи наблюдали СК19 в эпителии нормальной ЩЖ, в 100% папиллярных карцином, 50% фолликулярных аденом, 72,7% гиперпластических узловых зобов и аутоиммунного тиреоидита.

Целью данного исследования было определение экспрессии цитокератинов иного спектра (СК7, 20, 34βЕ12) в качестве критериев дифференциальной диагностики фолликулярных неоплазий ЩЖ.

Материалы и методы

Для исследования экспрессии СК в фолликулярных неоплазиях ЩЖ определялись СК7 (призматический эпителий) (клон ВА4, DakoCytomation), СК20 (клон ВА17, DakoCytomation) и СК высокой молекулярной массы как показательных маркеров с моноклональным антителом 34βЕ12 (СК1, 5, 10 и 14 ) (клон 34βЕ12, DakoCytomation).

Иммуногистохимическому исследованию подлежали 24 препарата тиреоидных фолликулярных аденом, 16 препаратов фолликулярного рака ЩЖ (ФРЩЖ), 19 препаратов папиллярного рака щитовидной железы (ПРЩЖ).

Срезы толщиной 4–5 мкм наносили на предметные стекла, предварительно обработанные адгезивной жидкостью (poly-L-lysine) с последующей депарафинизацией в соответствии c принятыми стандартами. Для каждого маркера выполнялись контрольные исследования с целью исключения ошибочно положительного или ложноотрицательного результата. Дальнейшую обработку проводили с использованием систем визуализации LSAB2 и LabVision (UltraOne) в течение 10 минут с каждым реагентом с промежуточным промывкой в Трис-буферном растворе. После этого проводили реакцию с хромогеном DAB (DakoCytomation), микроскопически оценивая качество взаимодействия на протяжении от 20 сек. до 3 мин. Для дифференцировки структур тканей срезы дополнительно окрашивались гематоксилином Майера в течение 3 мин. Дегидратация и заливка в бальзам осуществлялись согласно известным принципам. Результат оценивали как положительный при выпадении солей хромогена именно в опухолевых клетках, причем в виде специфической реакции (мембранной или реакции цитоплазмы). Клетки, которые были положительными относительно экспрессии маркеров, изучались как минимум на 4–6 случайно выбранных полях зрения с использованием объективов ×10 и ×40. После подсчета 300 гистологически идентифицированных объектов (ядер или клеток), вычисляли показатели экспрессии по результатам всех изученных участков. Учитывалась положительная реакция в нормальных и опухолевых клетках фолликулярного тиреоидного эпителия.

Оценка иммуногистохимической реакции основывалась на интенсивности окраски и распределении имунопозитивних клеток по шкале: «-» – нет экспрессии, «+» – слабая экспрессия, «+ +» – умеренная экспрессия, и «+ + +» – интенсивное окрашивание.

Результаты исследования

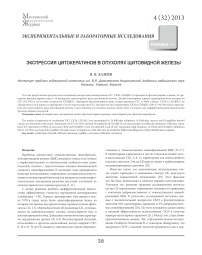

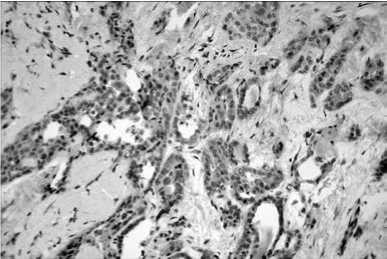

В фолликулярных аденомах ЩЖ наблюдалась умеренная локусная экспрессия только на СК7 (20 случаев; 83,3%) (рис. 1). СК20 слабо экспрессировался в отдельных локусах опухолевой ткани (6 случаев; 25,0%) (рис. 2). Антитела к высокомолекулярным цитокератинам (клон 34βЕ12) не экспрессировались ни в одном из исследуемых случаев фолликулярных аденом ЩЖ.

Изучалось присутствие низкомолекулярного СК7 в материале ФРЩЖ. Антитела к СК7 реагировали в 100% представленных случаев, однако, с разной степенью интенсивности: от слабоположительной локальной реакции до умеренного диффузного окрашивания опухолевой ткани. Что касается цитокератинов высокой молекулярной массы (СК20 и клон 34βЕ12), то в исследованных случаях экспрессия данных маркеров отсутствовала, что соответствует имеющимся литературным данным.

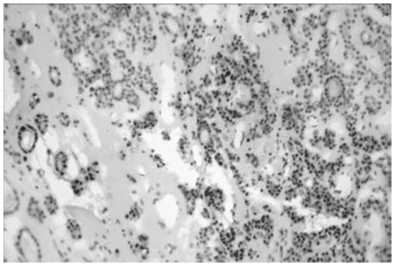

При исследовании ПРЩЖ как обычного типа, так и его фолликулярного варианта, выявлено, что 94,7% случаев папиллярной карциномы, включая фолликулярный вариант, были положительны на СК20 (рис. 3). Интенсивность окрашивания колебалась от умеренной до ярко-выраженной, но во всех случаях определялась равномерная экспрессия во всей опухолевой ткани.

Таблица

Частота и выраженность экспрессии цитокератинов 7, 20 и 34βЕ12 в опухолях щитовидной железы

|

Иммуногистохимический маркер |

Аденомы, n=24 |

Фолликулярный рак, n=16 |

Папиллярный рак, n=19 |

||||||

|

Выраженность экспрессии |

абс. количество |

% |

Выраженность экспрессии |

абс. количество |

% |

Выраженность экспрессии |

абс. количество |

% |

|

|

СК7 |

++ |

20 |

83,33 |

++ |

16 |

100,00 |

- |

0 |

0,00 |

|

СК20 |

+ |

6 |

25,00 |

— |

0 |

0,00 |

++ |

18 |

94,74 |

|

СК34βЕ12 |

— |

0 |

0 |

— |

0 |

0,00 |

+ |

17 |

89,47 |

Примечание: «—» – нет экспрессии; «+» – слабая экспрессия; «++» – умеренная экспрессия; «+++» – интенсивное окрашивание.

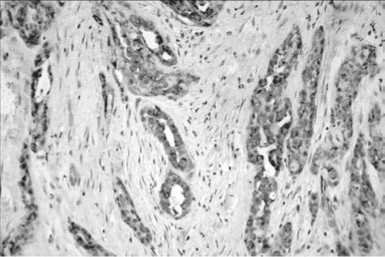

Рис. 1. Микрофолликулярная аденома. Умеренная позитивная цитоплазматическая реакция на СК7. ИГХ метод, дополнительное окрашивание гематоксилином Майера, ×400

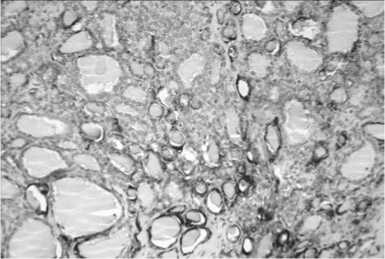

Рис. 4. Умеренная экспрессия высокомолекулярных цито-кератинов (клон 34βE12) в фолликулярном варианте папиллярного рака. ИГХ метод, дополнительное окрашивание гематоксилином Майера, ×400

Рис. 2. Микрофолликулярная аденома. Незначительная позитивная цитоплазматическая реакция на СК20. ИГХ метод, дополнительное окрашивание гематоксилином Майера, ×400

Рис. 3. Папиллярная карцинома. Умеренная позитивная цитоплазматическая реакция на СК20. ИГХ метод, дополнительное окрашивание гематоксилином Майера, ×400

При определении присутствия высокомолекулярных СК34βЕ12 обнаружено, что антитела реагировали с 89,5% ПРЩЖ, включая его фолликулярный вариант. В целом, участки окрашивания в ПРЩЖ были выраженными и равномерными (рис. 4).

Таким образом, данные по экспрессии СК7, 20 и 34βЕ12 предоставляют возможность подтвердить гипотезу о наличии уникального спектра цитокератинов для каждой из опухолевых форм патологии фолликулярного эпителия ЩЖ, что может быть полезным для дифференциальной диагностики тиреоидных неоплазий.

Выводы

-

1. Для фолликулярных аденом ЩЖ характерной была экспрессия СК7 (83,33%) и отсутствие экспрессии СК34βЕ12.

-

2. Препараты фолликулярного рака ЩЖ экспрессировали СК7 в 100% случаев. СК20 и СК34βЕ12 не определялись ни в одном из препаратов.

-

3. Отсутствие экспрессии СК7, высокая частота определения СК20 и СК34βЕ12 (89,47–94,74%) была характерной для папиллярного рака ЩЖ.

-

4. Сопоставление полученных данных может быть полезным для дифференциальной диагностики фолликулярных неоплазий.

Список литературы Экспрессия цитокератинов в опухолях щитовидной железы

- Абросимов А.Ю., Шкурко О.А. Анализ экспрессии циклина D1 в папиллярных микрокарциномах щитовидной железы//Рос. онкол. журн. 2008. № 3. С. 26-30.

- Fukushima M., Ito Y., Hirokawa K. et al. Macrofollicular variant of papillary thyroid carcinoma: its clinicopathological features and long-term prognosis//Endocr. J. 2009. Vol. 56, № 3. P. 503-508.

- Eszlinger M., Krohn К., Hauptmann S. et al. Perspectives for improved and more accurate classification of thyroid epithelial tumors//J. Clin. Endocrinol. Metab. 2008. Vol. 93, № 9. P. 3286-3294.

- Foukakis Т., Gusnanto A., Au A.Y.M. et al. A PCR-based expression signature of malignancy in follicular thyroid tumors//Endocrine-Related Cancer. 2007. Vol. 14, № 2. P. 381-391.

- Niedziela M., Maceluch J., Korman E. Galectin-3 is not an universal marker of malignancy in thyroid nodular disease in children and adolescents//J. Clin. Endocrinol. Metab. 2002. Vol. 87, № 9. P. 4411-4415.

- Zeiger M.A., Dackiw A.P. Follicular thyroid lesions, elements that affect both diagnosis and prognosis//J. Surg. Oncol. 2005. Vol. 89, №3. P. 108-113.

- Asa S. The role of immunohistochemical markers in the diagnosis of follicular patterned lesions of the thyroid//Endocrine Pathol. 2005. Vol. 16. P. 295-309.

- Casey M.B., Lohse C.M., Lloyd R.V. Distinction between papillary thyroid hyperplasia and papillary thyroid carcinoma by immunohistochemical staining for cytokeratin 19, galectin 3 and HBME-1//Endocrine Pathol. 2003. Vol. 14. P. 55-60.

- Kim K.H., Suh K.S., Kang D.W., Kang D.Y. Mutations of the BRAF gene in papillary thyroid carcinoma and in Hashomoto's thyroiditis//Pathol. Int. 2005. Vol. 55, № 9. P. 540-545.

- Sack M., Astengo-Osuna C., Lin B.T. et al. HBME-1 immunostaining in thyroid fine needle aspirations: a useful marker in the diagnosis of carcinoma//Modern Pathol. 1997. Vol. 10. P. 668-674.

- Williams E.D. Guest editorial: two proposals regarding the terminology of thyroid tumors//Int. J. Surg. Pathol. 2000. Vol. 8, № 3. P. 181-183.

- Franke W.W., Schmid E., Osborn M., Weber K. Intermediate-sized filaments of human endothelial cells//J. Cell Biol. 1979. Vol. 81 (3). P. 570-580.

- Raphael S.J. et al. Brief report: detection of high-molecular-weight cytokeratins in neoplastic and non-neoplastic thyroid tumors using microwave antigen retrieval//Modern Pathol. 1995. Vol. 8 (8). P. 870-872.

- Moll R., Franke W. W., Schiller D. L. et al. The catalog of human cytokeratins polypeptides: Pattern of expression in normal epithelia, tumors and cultured Cells//Cell. 1982. Vol. 31. Р. 11-24.

- Dockhorn-Dworniczak B., Franke W.W., Schroder S., Czernobilsky B., Gould V.E., Boecker W. Patterns of expression of cytoskeletal proteins in human thyroid gland and thyroid carcinomas//Differentiation. 1987. Vol. 35, №1. Р. 53-71.

- Fonseca E., Nesland J. M., Hoeie J., Sobrinho-Simoes M. Pattern of expression of intermediate cytokeratin filaments in the thyroid gland: an immunohistochemical study of simple and stratified epithelial-type cytokeratins//Virchows Archiv. 1997. Vol. 430, №3. P. 239-245.

- Fonseca E., Nesland J. M., Sobrinho-Simoes M. Expression of stratified epithelial-type cytokeratins in hyalinizing trabecular adenomas supports their relationship with papillary carcinomas of the thyroid//Histopathology. 1997. Vol. 31, № 4, Р. 330-335.

- Зелинская А.В., Божок Ю.М. Использование иммуноцито-химического выявления детерминант цитокератина № 17 в дооперационной цитологической диагностике злокачественных новообразований щитовидной железы//Онкология. 2000. Т. 2, № 1-2. С. 56-60.

- Baloch Z.W., Abraham S., Roberts S., LiVolsi V.A. Differential expression of cytokeratins in follicular variant of papillary carcinoma: an immunohistochemical study and its diagnostic utility//Human Pathology. 1999. Vol. 30, №10. Р. 1166-1171.

- Nasser S.M., Pitman M.B., Pilch B.Z., Faquin W.C. Fine-needle aspiration biopsy of papillary thyroid carcinoma//Cancer. 2000. Vol. 90, №5. Р. 7307-7311.

- Fonseca E., Nesland J.M., Hoeie J., Sobrinho-Simoes M. Pattern of expression of intermediate cytokeratin filaments in the thyroid gland: an immunohistochemical study of simple and stratified epithelial-type cytokeratins//Virchows Archiv. 1997. Vol. 430, № 3. P. 239-245.

- Rafael S.J., McKeown-Eyssen G., Asa S.L. High-molecular-weight cytokeratin and cytokeratin-19 in the diagnosis of thyroid tumors//Modern Pathol. 1994. Vol. 7, № 3. Р. 295-300.