Экстравазальная компрессия дистальных отделов коронарных артерий при иммобилизирующем интерстициальном фиброзе сердца - ангиографический симптомокомплекс Шевченко-Брэдо

Автор: Шевченко Ю.Л., Бойцов С.А., Ульбашев Д.С., Плотницкий А.В., Кузин В.С., Ермаков Д.Ю.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 3 т.19, 2024 года.

Бесплатный доступ

В основе сердечной недостаточности, как правило, лежит повреждение кардиомиоцитов. При этом наиболее частой причиной дисфункции миокарда являются ишемическая болезнь сердца (ИБС), различные воспалительные процессы, чрезмерные физические перегрузки, в том числе при приобретенных и врожденных пороках сердца и прочее. Однако нередко встречаются больные с сердечной недостаточностью, у которых перечисленные причины отсутствуют и не подтверждаются ни инструментальными, ни лабораторными исследованиями, а их лечение неэффективно. Многолетняя клиническая практика, многочисленные научно-экспериментальные исследования академика РАН Шевченко Ю.Л. позволили установить, что причиной подобной дисфункции миокарда является иммобилизирующий интерстициальный фиброз сердца, в основе которого лежит прямое сдавление кардиомиоцитов (иммобилизация) резко уплотненной соединительной тканью (диплом на открытие № 536 от 23 августа 2023 года).Иммобилизирующий интерстициальный фиброз сердца, возникающий в результате избыточного отложения физически измененных коллагеновых волокон и структурно-функциональных трансформаций миокарда, может быть первичным или вторичным (индуцированным) и встречается при многих хронических кардиальных заболеваниях, в том числе и при ИБС. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что увеличение количества коллагеновых волокон, метаморфоз их состава и физико-химических свойств играют ведущую роль в нарушении микроциркуляции, экстравазальной компрессии коронарных артерий, ремоделировании левого желудочка и снижении сократимости сердца, что может объяснять неудовлетворительные результаты лечения различных групп пациентов с сердечной недостаточностью, в том числе пациентов после коронарного шунтирования. Приведенные результаты исследования свидетельствуют о достаточно частом выявлении интерстициального иммобилизирующего фиброза у больных ИБС со сниженной фракцией выброса левого желудочка.Распознавание иммобилизирующего интерстициального фиброза сердца представляет серьезные трудности. Однако комплексная оценка общеклинических, инструментальных и лабораторных исследований позволяют с большей достоверностью диагностировать это коварное заболевание, наиболее тяжелая стадия которого определяется сдавлением периферических венечных артерий (коронарная стадия). В статье описаны основные патофизиологические механизмы формирования иммобилизирующего интерстициального фиброза сердца и важнейшие ангиографические признаки его наиболее тяжелой стадии экстравазальной компрессии коронарных артерий - симптомокомплекс Шевченко-Брэдо.Материалы и методы. В проспективное исследование включены результаты наблюдений 82 пациентов, находившихся на лечении в Клинике грудной и сердечно-сосудистой хирургии им. Св. Георгия ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России с 2020 по 2024 гг.Группа I (n = 33) - пациенты с ИБС и иммобилизующим интерстициальным фиброзом сердца (ИФС). Группа II (n = 40) - пациенты с ИБС без ИФС. Для оценки проявлений ангиографического симпотомокомплекса Шевченко-Брэдо отдельно рассмотрена дополнительная группа пациентов - III группа (n = 9) с коронарной стадией первичного ИФС без ИБС. Средний возраст пациентов составил 63,26±5,7 лет (группа I), 64,9±6,6 лет (группа II), 55,9±5,9 лет (группа III). Оценивались клинические данные, показатели магнитно-резонансной томографии, эхокардиографии. Селективная коронароангиография проводилась с частотой 15 кадров в секунду. Выполнялась биопсия миокарда, гистологическое исследование биоптатов, рассчитывалось процентное отношение участков фиброза к общей площади исследуемого фрагмента ткани, объем коллагеновых волокон I и III типов.

Иммобилизирующий интерстициальный фиброз, сердечная недостаточность, симптомокомплекс шевченко-брэдо

Короткий адрес: https://sciup.org/140307908

IDR: 140307908 | DOI: 10.25881/20728255_2024_19_3_10

Текст научной статьи Экстравазальная компрессия дистальных отделов коронарных артерий при иммобилизирующем интерстициальном фиброзе сердца - ангиографический симптомокомплекс Шевченко-Брэдо

Помимо общепринятой концепции развития сердечной недостаточности (СН) по причине апоптоза или некроза кардиомиоцитов и замещения их рубцом, в настоящее время принято считать, что изменения в интерстициальном внеклеточном матриксе и коронарной микроциркуляции также играют важную роль в развитии патологического структурного ремоделирования миокарда, которое определяет развитие СН [1; 2].

Морфологический субстрат ремоделирования левого желудочка (ЛЖ) – процессы, происходящие на всех уровнях структурной организации сердца: активация определенных участков генома, молекулярные, клеточные, интерстициальные изменения, клинически выражающиеся нарушениями функциональных возможностей сердца в ответ на действие патологического фактора [3].

Интерстициальный фиброз сердца (ИФС) является частой патологоанатомической находкой при сердечно-сосудистых заболеваниях различной этиологии, проявляющихся недостаточностью кровообращения [4]. Он описывается диффузным, непропорциональным, избыточным накоплением волокон коллагена I и III типов в строме сердца и способствует дисфункции ЛЖ [5].

ИФС на стадии выраженных структурных изменений приводит к нарушению микроциркуляции, лим-фодренажа, формированию коронарной ангиопатии, прогрессированию СН, объясняет неудовлетворительные результаты хирургического лечения пациентов с сопутствующей ИБС [6; 7]. Хотя существуют многочисленные исследования механизмов возникновения ИФС, принципов его диагностики, применение этих знаний в клинической практике для улучшения результатов лечения больных в настоящее время недостаточно [8; 9].

В нашем исследовании описан важный ангиографический симптомокомплекс коронарной стадии ИФС ( Шевченко-Брэдо ) у пациентов с СН, его морфологические основы и патофизиологические проявления.

Шевченко Ю.Л., Бойцов С.А., Ульбашев Д.С. и др.

ЭКСТРАВАЗАЛЬНАЯ КОМПРЕССИЯ ДИСТАЛЬНЫХ ОТДЕЛОВ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ ПРИ ИММОБИЛИЗИРУЮЩЕМ ИНТЕРСТИЦИАЛЬНОМ ФИБРОЗЕ СЕРДЦА – АНГИОГРАФИЧЕСКИЙ СИМПТОМОКОМПЛЕКС ШЕВЧЕНКО-БРЭДО

Материалы и методы

В проспективное исследование включены результаты наблюдений 82 пациентов, находившихся на лечении в Клинике грудной и сердечно-сосудистой хирургии им. Св. Георгия ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России с 2020 по 2024 гг. 73 пациента с ИБС перед аорто-коронарным шунтированием: группа I (n = 33) – пациенты с ИБС и иммобилизующим интерстициальным фиброзом сердца. Группа II (n = 40) – пациенты с ИБС без ИФС. Средний возраст пациентов составил 63,26±5,7 лет (I группа), 64,9±6,6 лет (II группа) (Табл. 1).

Для оценки проявлений ангиографического симпо-томокомплекса Шевченко-Брэдо рассмотрена III группа пациентов (n = 9) с признаками СН и сниженной фракцией выброса, у которых не было диагностировано ИБС. По строгим показаниям [10] этим пациентам была выполнена эндомиокардиальная биопсия миокарда, исключены миокардит, амилоидоз. У больных выявлен ИФС с тяжелой степенью экстравазальной компрессии периферического венечного русла (коронарная стадия) (Табл. 2).

Критериями включения в исследование явились: ФВ ЛЖ менее 50%, определение наличия или отсутствия (для группы II) интерстициального фиброза (данные магнитно-резонансной томографии сердца с гадолинием, биопсии миокарда ЛЖ).

Критерии невключения в исследование: больные ИБС с сочетанным гемодинамически значимым поражением клапанов сердца, аневризмой ЛЖ, требующей реконструкции, выраженной недостаточностью функции почек, печени, онкологической патологией.

Все пациенты дали согласие на включение в исследование, которое проведено в соответствии с Хельсинкской декларацией Всемирной медицинской ассоциации. Проведение исследования одобрено этическим комитетом федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный медико-хирургический Центр имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Магнитно-резонансная томография

Магнитно-резонансные исследования сердца выполнялись на томографе Siemens Magnetom Aera 1.5Т с использованием контрастного усиления (Гадовист). Для выявления фиброзных изменений миокарда левого желудочка до и после введения контрастного вещества и отсроченного сканирования применялось Т1-картирова-ние. Исследование выполнялось по короткой оси через базальный, средний и апикальный сегменты, а также по 2-камерной и 4-камерной осям – для визуализации верхушки левого желудочка. Полученные данные обрабатывались с построением карт показателей Т1-времени продольной релаксации. При совмещении пиксельных карт до и после контрастирования рассчитывалась фракция внеклеточного объёма (extracellular volume, ECV), отражающая степень интерстициального фиброза.

Табл. 1. Клинико-демографичекая характеристика пациентов I и II групп

|

Критерий |

I группа (n = 33) |

II группа (n = 40) |

Значения p |

|

|

Возраст, годы (M±SD) |

63,26±5,7 |

64,9±6,6 |

0,24 |

|

|

Мужской пол, n (%) |

24 (72,7) |

30 (75,0) |

0,83 |

|

|

ИМТ кг/м2 (M±SD) |

28,09±4,1 |

29,5±4,0 |

0,09 |

|

|

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), n (%) |

4 (12,1) |

5 (12,5) |

0,97 |

|

|

Курение, n (%) |

12 (36,4) |

15 (37,5) |

0,93 |

|

|

Сахарный диабет 2 типа, n (%) |

10 (30,0) |

14 (35,0) |

0,68 |

|

|

Фракция выброса левого желудочка (ФВ ЛЖ), Me [Q1–Q3] (%) |

41 [33–46] |

43 [34; 47] |

0,8 |

|

|

Артериальная гипертензия, n (%) |

29 (87,9) |

31 (77,5) |

0,25 |

|

|

Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) в анамнезе, n (%) |

2 (6,1) |

3 (7,5) |

0,82 |

|

|

Острый инфаркт миокарда (ОИМ) в анамнезе, n (%) |

26 (78,8) |

35 (87,5) |

0,32 |

|

|

ФК стенокардии напряжения |

III, n (%) |

24 (72,7) |

30 (75,0) |

0,87 |

|

IV, n (%) |

9 (27,3) |

10 (25,0) |

0,87 |

|

|

ФК ХСН по NYHA |

I, n (%) |

3 (9,1) |

4 (10,0) |

0,9 |

|

II, n (%) |

20 (60,6) |

28 (70,0) |

0,4 |

|

|

III, n (%) |

9 (27,3) |

7 (17,5) |

0,32 |

|

|

IV, n (%) |

1 (3,0) |

1 (2,5) |

0,91 |

|

Табл. 2. Клинико-демографичекая характеристика пациентов III группы

|

Критерий |

III группа (n = 9) |

|

|

Возраст, годы (M±SD) |

55,9±5,9 |

|

|

Мужской пол, n (%) |

5 (55,6) |

|

|

ИМТ кг/м2 (M±SD) |

27,0±4,0 |

|

|

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), n (%) |

0 (0) |

|

|

Курение, n (%) |

1 (11,1) |

|

|

Сахарный диабет 2 типа, n (%) |

0 (0) |

|

|

Фракция выброса левого желудочка (ФВ ЛЖ), Me[Q1; Q3] (%) |

40 [33;45] |

|

|

Системные заболевания соединительной ткани, n (%) |

4 (44,4) |

|

|

Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) в анамнезе, n (%) |

0 (0) |

|

|

Острый инфаркт миокарда (ОИМ) в анамнезе, n (%) |

0 (0) |

|

|

Онкологические заболевания (лучевая терапия) |

3 (33,3) |

|

|

Нарушения ритма сердца |

8 (88,8) |

|

|

ФК ХСН по NYHA |

I, n (%) |

0 (0) |

|

II, n (%) |

4 (44,45) |

|

|

III, n (%) |

4 (44,45) |

|

|

IV, n (%) |

1 (11,1) |

|

Эхокардиография

ЭхоКГ выполняли на аппарате «General Electric Vivid 7» (USA) с использованием трансторакальных датчиков. Учитывали следующие показатели: размер и объем левого предсердия; размер правого желудочка; характеристики ЛЖ: его конечные диастолический и систолические объемы, ударный объем, толщину межжелудочковой перегородки и задней стенки ЛЖ. Исследовали функцию клапанного аппарата сердца. Регионарную и глобальную систолическую функцию ЛЖ измеряли по формуле Simpson. При оценке локальной сократимости ЛЖ использова-

Шевченко Ю.Л., Бойцов С.А., Ульбашев Д.С. и др.

ЭКСТРАВАЗАЛЬНАЯ КОМПРЕССИЯ ДИСТАЛЬНЫХ ОТДЕЛОВ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ ПРИ ИММОБИЛИЗИРУЮЩЕМ ИНТЕРСТИЦИАЛЬНОМ ФИБРОЗЕ СЕРДЦА – АНГИОГРАФИЧЕСКИЙ СИМПТОМОКОМПЛЕКС ШЕВЧЕНКО-БРЭДО лась 17-сегментарная схема его строения. Использовался метод «Speckle-tracking» для отслеживания траектории движения (tracking) акустических маркеров миокарда (speckle) в ходе сердечного цикла, последующей компьютерной обработки и получения цифровых значений, графики и диаграммы деформации, скорости деформации ЛЖ (глобальной деформации) и его сегментов (региональной деформации) в продольном, циркулярном, радиальном направлениях. Определялось скручивающее движение ЛЖ (twist), как разность значений ротации в конце систолы на уровне верхушечных (Rotapex) и базальных (Rotbas) сегментов в градусах. Оценивалась выраженность скрутки (torsion), как отношение угла скручивания к длине ЛЖ в продольной плоскости (для более детального анализа и косвенного выявления интерстициального фиброза).

Ангиография

Селективная многопроекционная коронароанги-ография выполнялась на ангиографической установке Toshiba Infinix (Япония) по стандартному протоколу с оценкой полученных результатов двумя независимыми специалистами. Для визуализации венозной фазы выполнялись правая косая каудальная проекция (RAO 20–30°/ CAU 20–30°), правая косая краниальная проекция (RAO 20–30°/ CRA 20–30°) при ангиографии левой коронарной артерии; левая косая краниальная проекция (LAO 10–20°/ CRA 10–20°) при ангиографии правой коронарной артерии, частотой кадров была 15 в 1 сек.

Гистологический метод

Пациентам выполнялась эндомиокардиальная биопсия или интраоперационная биопсия (каждый пациент подписывал согласие на вмешательство): в I группе – 33 пациентам (100%), во II группе – 25 пациентам (62,5%), в III группе 9 пациентам (100%). Для морфологического исследования биоптатов миокарда материал фиксировали в 10% нейтральном забуференном формалине сразу после взятия. Гистологическое исследование проводили в вакуумном аппарате стандартным методом с использованием изопропила и этанола. Материал разливался в блоки из гомогенизированного парафина толщиной 5 мм. Непосредственно перед окрашиванием и проведением иммуногистохимических реакций были сделаны гистологические срезы толщиной 4–5 мкм. Монтаж гистологических срезов осуществляли на положительно заряженных стеклах с сушкой в соответствии с рекомендациями производителя. Полученные срезы депарафинизировали и окрашивали гематоксилином и эозином по стандартной методике. Окрашивание срезов по методикам Вайгерта, Массона (трихромный метод) и Ван Гизона проводили с использованием готовых наборов (Bio-Optica, Италия) в соответствии с прилагаемой инструкцией.

Статистический анализ

Статистические расчеты проведены в программе St-atistica 12 (StatSoft, США). Оценено соответствие данных нормальному распределению (критерии Шапиро-Уилка, Колмогорова-Смирнова). Показатели описательной статистики включали: число наблюдений (n), среднее значение (М), стандартное отклонение (SD), медиану (Ме), нижний и верхний квартили [Q1–Q3]. При распределении, близком к нормальному, для нескольких групп использован однофакторный дисперсионный анализ. В случаях, когда распределение отличалось от нормального, анализ выполнялся с помощью непараметрических критериев: U-критерия Манна-Уитни для сравнения между двумя выборками, U-критерия Краскела-Уоллиса для сравнения между несколькими независимыми выборками. При анализе таблиц сопряженности, для номинальных параметров использовался критерий χ2 Пирсона. Для рассчитанного отношения шансов (ОШ) определялся 95% доверительный интервал (95% ДИ). Различия считали статистически значимыми при p<0,05.

Результаты

Наиболее важным клиническим проявлением иммобилизующего интерстициального фиброза у исследуемых пациентов являлась сердечная недостаточность. Иммобилизация кардиомиоцитов постепенно ухудшала диастолическую и систолическую функции, соответственно, уменьшалась фракция выброса ЛЖ, что в итоге приводило к недостаточности кровообращения.

По клиническим, морфологическим и инструментальным данным выявлено пять стадий ИФС:

I – латентная бессимптомная стадия (начальные изменения в соединительной ткани – выявление маркеров фиброза), диагноз ставится только на основе биопсии, по данным МРТ эта степень ИФС не визуализируется (объем внеклеточного пространства (ECV) менее 25%);

II – стадия минимальных клинических проявлений – умеренный фиброз с повышенным содержанием коллагена I и III типа (по данным биопсии); удлинение времени «нативного» Т1, увеличение внеклеточного объема (ECV) 25–30% (по данным МРТ).

III – стадия диастолической дисфункции (выраженный межуточный фиброз со значительным преобладанием коллагена I типа). Увеличение внеклеточного объема (ECV) 30–35% (по данным МРТ).

IV – стадия систолической и диастолической дисфункции (выраженный интерстициальный фиброз). Увеличение внеклеточного объема (ECV) 35–40% (по данным МРТ).

V – стадия коронарной ангиопатии (крайне выраженный межуточный фиброз с наружной компрессией периферических коронарных артерий (по данным гистологического исследования) и/или увеличение внеклеточного объема (ECV) более 40% (по данным МРТ).

В нашем исследовании в I группе наиболее часто выявлялись III (27,3%) и IV (30,3%) стадии ИФС (Табл. 3). У всех пациентов III группы (группа без ИБС) определялась V (коронарная) стадия ИФС.

В анамнезе у пациентов с ИФС и ИБС наиболее часто наблюдались нарушения ритма и проводимости

Шевченко Ю.Л., Бойцов С.А., Ульбашев Д.С. и др.

ЭКСТРАВАЗАЛЬНАЯ КОМПРЕССИЯ ДИСТАЛЬНЫХ ОТДЕЛОВ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ ПРИ ИММОБИЛИЗИРУЮЩЕМ ИНТЕРСТИЦИАЛЬНОМ ФИБРОЗЕ СЕРДЦА – АНГИОГРАФИЧЕСКИЙ СИМПТОМОКОМПЛЕКС ШЕВЧЕНКО-БРЭДО

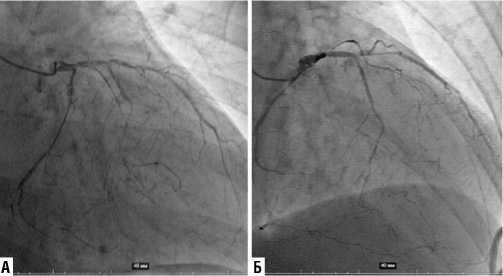

Табл. 3. Стадии ИФС с их морфологическими изменениями у пациентов I группы

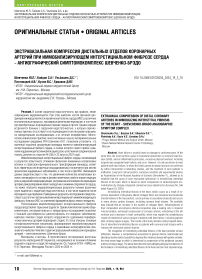

По данным МРТ, при Т1-картировании в I группе отмечалось статистически значимо большее удлинение времени «нативного» Т1: 1128,0 [1059; 1181] мс, по сравнению со II группой – 952,0 [914; 993] мс, при р<0,0001, а также увеличение объема межклеточного пространства (ECV): 39,0 [34; 50]% (I группа), 24,5 [21; 28]% (II группа) при р<0,0001 (Рис. 1).

В III группе отмечалось удлинение времени «нативного» Т1: 1150,0 [1080; 1210] мс, увеличение ECV: 39,0 [35; 52]%.

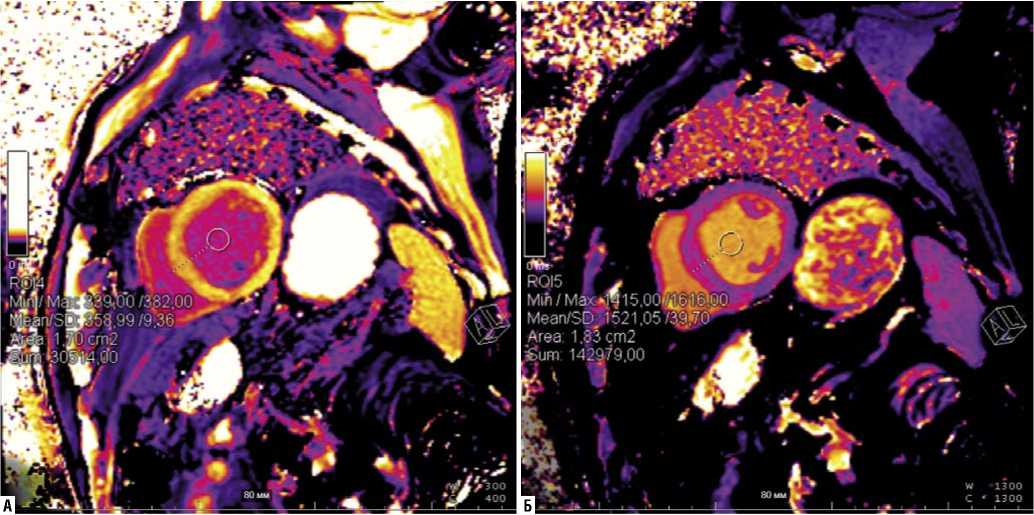

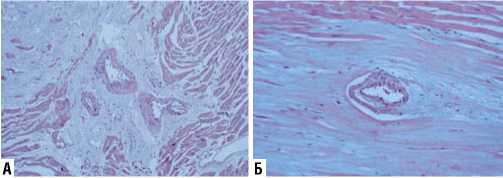

По данным специального гистологического исследования, на препаратах, окрашенных по методикам Вайгерта, Массона и Ван Гизона, средняя площадь зон фиброза (процентное отношение участков фиброза к общей площади исследуемого фрагмента ткани) в I группе составила 18,7 [11; 27]%.

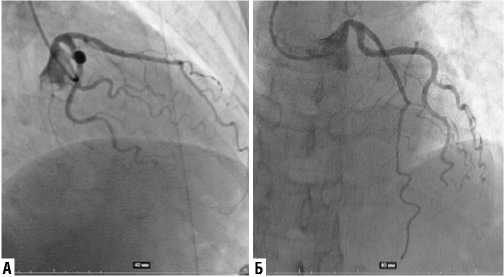

Отмечено достоверное увеличение количества коллагеновых волокон I типа у пациентов I группы (4795 [3992; 6157] в 1 мм2) по сравнению с группой сравнения (2123,5 [1331; 3377] в 1 мм2), р<0,0001. Волокна располагались случайным образом, образуя сетевидные структуры (Рис. 2). Количество коллагена III типа также было выше в группе пациентов с ИФС: 3531 [2350; 4905] в 1 мм2 (группа I), 1712 [1010; 2130] в 1 мм2 (группа II), р<0,0001 (Рис. 2).

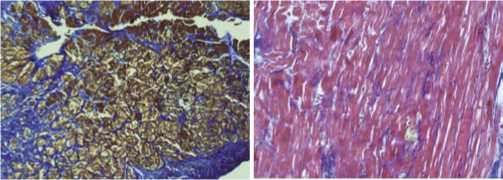

По данным многочисленных исследований, анализе коронарографий у пациентов c ИФС выявлялся симпто-мокомплекс Шевченко-Брэдо :

-

1. Истончение конечных ветвей коронарных артерий, приобретающих вид «мышиных хвостов».

-

2. Увеличение продолжительности пассажа контраста по коронарным артериям.

-

3. Позднее контрастирование венечного синуса и его притоков:

-

а) позднее контрастирование;

-

б) позднее и слабое контрастирование;

-

в) отсутствие контрастирования в результате увеличенной длительности пассажа и снижения концентрации препарата.

У всех пациентов (100%) с первичным ИФС без ИБС (III группа) выявлен симптомокомплекс Шев-

Б

А

Рис. 1. МРТ-изображения по короткой оси сердца с T1-картированием у пациента К.,58 лет с ИФС. Карты T1 до (А) и после (Б) контрастирования. У пациента наблюдается усиление диффузного фиброза, о чем свидетельствуют высокие значения ECV (34, 36%).

Шевченко Ю.Л., Бойцов С.А., Ульбашев Д.С. и др.

ЭКСТРАВАЗАЛЬНАЯ КОМПРЕССИЯ ДИСТАЛЬНЫХ ОТДЕЛОВ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ ПРИ ИММОБИЛИЗИРУЮЩЕМ ИНТЕРСТИЦИАЛЬНОМ ФИБРОЗЕ СЕРДЦА – АНГИОГРАФИЧЕСКИЙ СИМПТОМОКОМПЛЕКС ШЕВЧЕНКО-БРЭДО

Рис. 2. Увеличение объема интерстициального пространства миокарда ЛЖ у пациентов с ИФС за счет отложения коллагеновых волокон (окраска по Массону, увеличение х 300,400).

Рис. 4. А – пассаж контрастного вещества по коронарным артериям; Б – заполнение коронарного синуса.

I группа II группа

63,64% 77,50%

есть симптом

нет симптома

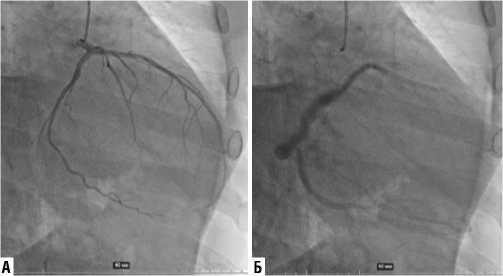

Рис. 5. Коронарография пациента Ч.,59 лет с ИБС и ИФС. Диффузная экстраваскулярная фиброзная компрессия дистальных отделов коронарных артерий.

Рис. 3. Круговые диаграммы, отражающие частоту выявления ангиографического симптомокомплекса Шевченко-Брэдо в I и II группах.

ченко-Брэдо, продолжительность пассажа контрастного вещества от ствола левой венечной артерии до коронарного синуса составила – 6,4 [5,8; 6,9] секунд (при скорости ангиографии 15 кадров в секунду и ЧСС пациентов 70–80 в минуту). Этот симптомокомплекс специфичен для коронарной стадии ИФС, однако может по-разному проявляться при других его формах: первичном ИФС, индуцированном и при сочетании ИФС с ИБС. В I группе больных статистически значимо чаще выявлялась ангиографическая картина диффузного истончения дистальных отделов венечных артерий по типу «мышиных хвостов» (симптомокомплекс Шевченко-Брэдо), чем во II группе: 63,64% (n = 21) против 22,5% (n = 9) наблюдений ОШ 6,03 (95% ДИ 2,16-16,83) (р = 0,0004) (Рис. 3–6). Отмечалось увеличение времени выявления венозной фазы – замедление появления контрастного вещества в коронарном синусе (в исследуемой группе после введение 400 мкг нитроглицерина интракоронарно продолжительность пассажа контрастного вещества от ствола левой венечной артерии до коронарного синуса – 5,9 [4,6; 6,5] секунд, во II группе – 4,9 [3,8; 5,4] секунд (р<0,0001), при скорости 15 кадров в секунду и ЧСС пациентов 70–80 в минуту.

При сопоставлении этих наблюдений с данными гистологического исследования, оказалось, что в случаях

Рис. 6. Коронарография пациентки Л.,61 года с ИФС. Наблюдается истончение их дистальных отделов коронарных артерий (симптом Шевченко-Брэдо).

тяжелой и крайне тяжелой стадии иммобилизующего ИФС было выявлено их экстравазальное сдавление (Рис. 7).

По данным спекл-трекинг эхокардиографии, в исследуемых группах пациентов отмечены статистически значимые различия в показателях выраженности систолического поворота: 0,8 [0,5; 0,9] градус/см (I группа) 1,1 [0,7; 1,5] градус/см (II группа), при р = 0,007 (Табл. 4).

Шевченко Ю.Л., Бойцов С.А., Ульбашев Д.С. и др.

ЭКСТРАВАЗАЛЬНАЯ КОМПРЕССИЯ ДИСТАЛЬНЫХ ОТДЕЛОВ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ ПРИ ИММОБИЛИЗИРУЮЩЕМ ИНТЕРСТИЦИАЛЬНОМ ФИБРОЗЕ СЕРДЦА – АНГИОГРАФИЧЕСКИЙ СИМПТОМОКОМПЛЕКС ШЕВЧЕНКО-БРЭДО

Рис. 7. Изменение структуры миокарда ЛЖ у пациента с ИФС, стадия коронарной ангиопатии (у пациента с выявленным симптомокомлексом Шевченко-Брэдо гистологически отмечалась крайне тяжелая степень фиброза с вовлечением и констрикцией периферического коронарного русла). А, Б – экстравазальная компрессия коронарных артериол (окраска гематоксилином и эозином, увеличение х 400).

Табл. 4. Показатели спекл-трекинг эхокардиографии в исследуемых группах

|

Критерий |

I группа (n = 33) |

II группа (n = 40) |

Значения p |

|

ФВ ЛЖ, Me [Q1; Q3], % |

41 [33; 46] |

43 [34; 47] |

0,8 |

|

Глобальная продольная деформация (global longitudinal strain – GLS), Me [Q1; Q3], % |

-9,0 [-13; -5] |

-8 [-11; -5] |

0,73 |

|

Глобальная циркулярная деформация (global circular deformation GCS), Me [Q1; Q3], % |

-10 [-12; -5] |

-8,5 [-15; -5] |

0,84 |

|

Ротация, скручивание ЛЖ (twist), Me [Q1; Q3], градусы |

3,7 [1,1; 5,7] |

4 [2,0; 6,9] |

0,41 |

|

Выраженность скручивания ЛЖ (torsion), Me [Q1; Q3], градусы/см |

0,8 [0,5; 0,9] |

1,1 [0,7; 1,5] |

0,007 |

Обсуждение

В настоящее время выделяют два основных типа интерстициального фиброза: репаративный, замещающий зоны некротизированных кардиомиоцитов, и реактивный, возникающий в периваскулярном пространстве, пе-римизии и эндомизии в ответ на воздействие различных внешних и внутренних факторов (перегрузка давлением или объемом, ишемия, нарушение обмена веществ, воспаление и т.д.) [11; 12]. Однако все чаще наблюдаются случаи выявления разных видов ИФС у одного и того же пациента, поэтому разделение считается весьма условным – фиброз считается гетерогенным состоянием с разными подтипами и сложной патофизиологией [5; 13; 14]

По данным проведенного исследования, ИФС встречается у пациентов с ИБС, и морфологически характеризуется увеличением объема коллагеновых волокон в интерстициальном пространстве миокарда, которые можно достоверно визуализировать с помощью гистологического исследования и МРТ с контрастированием. В межклеточном пространстве происходят качественные и количественные изменения. В нашем исследовании у пациентов с ИФС отмечалось увеличение объема интер-стиция, расширения зоны фиброза за счет повышения содержания коллагена I и III типов со значимым преобладанием первого по сравнению с группой сравнения. Нарушение регуляции коллагена может зависеть от клинического состояния, так при СН с гипертонической болезнью [15] или при аортальном стенозе [16] соотношение коллагена I типа будет избыточным, однако по некоторым данным, при ишемической кардиомиопатии увеличивается объем волокон коллагена III типа [17].

Накопление фиброзной ткани приводит к дисфункции ЛЖ, аритмиям, нарушению снабжения миокарда кислородом и неблагоприятным отдаленным исходам [18; 19]. Динамически меняются физико-химические свойства волокон, степень межмолекулярной ковалентной связи, поперечного сшивания между фибриллами [20–22]. Перестройка коллагена и кардиомиоцитов нарушает передачу импульса кардиомиоцитами и сократительной способности миокарда, способствует развитию предсердной и желудочковой аритмии, создавая уязвимую среду для возобновления активности [23]. Кроме того, миофибробласты могут модулировать электрическую активность кардиомиоцитов посредством прямого физического взаимодействия с этими клетками или посредством секретируемых паракринных факторов [23]. В нашем исследовании у пациентов контрольной группы в анамнезе отмечалось статистически значимо большее количество случаев нарушения ритма и проводимости сердца, по сравнению с группой сравнения.

Особо важным моментом в усугублении фиброза является компрессия периферических отделов коронарных артерий, причем процесс начинается с артериол. Отложение фиброзной ткани увеличивает расстояние диффузии кислорода, что приводит к нарушению снабжения кардиомиоцитов кислородом [24]. В связи с этим было показано, что периваскулярный фиброз обратно пропорционален резерву коронарного кровотока при СН [25]. В это время могут появляться клинические, инструментальные признаки коронарной недостаточности, не отвечающей на соответствующую терапию. Развивается ангиопатия в результате сдавления артерии извне – соединительная ткань как муфта «окутывает» их. В исследовании специально рассмотрена группа пациентов (n = 9) с коронарной стадией первичного ИФС, при которой проявляется весьма специфичный ангиографический симптомокомплекс Шевченко-Брэдо – истончение дистальных отделов коронарных артерий и замедление пассажа контраста. При экстравазальной фиброзной компрессии страдают периферические артериолы, увеличивается склонность основных коронарных артерий к спазмированию в результате нарушения нервной регуляции. Происходит задержка пассажа контраста по артериям на уровне микроциркуляторного русла. Гистологически отмечаются изменения соединительной ткани и периваскулярная иммобилизация. Особенно ярко этот симптомокомплекс проявлен у пациентов с коронарной стадией первичного ИФС, однако встречается и при сочетании ИФС с ИБС. Определение этого симптомокомплекса у больных ИБС без выявленного ИФС (II группа) объясняется диффузным атеросклеро-

Шевченко Ю.Л., Бойцов С.А., Ульбашев Д.С. и др.

ЭКСТРАВАЗАЛЬНАЯ КОМПРЕССИЯ ДИСТАЛЬНЫХ ОТДЕЛОВ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ ПРИ ИММОБИЛИЗИРУЮЩЕМ ИНТЕРСТИЦИАЛЬНОМ ФИБРОЗЕ СЕРДЦА – АНГИОГРАФИЧЕСКИЙ СИМПТОМОКОМПЛЕКС ШЕВЧЕНКО-БРЭДО

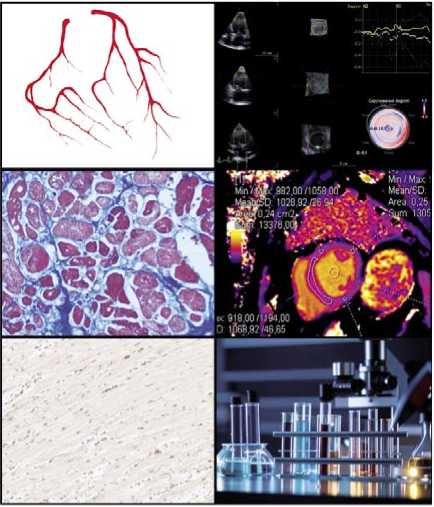

Ангиографический синдром Шевченко-Брэдо

Морфологическое исследование

Иммуногистохимическое исследование

Определение ИФС по данным ЭхоКГ

Определение объема внеклеточного пространства, оценка ИФС по МРТ с контрастированием

Оценка лабораторных маркеров фиброза

Рис. 8. Принципы диагностики интерстициального фиброза сердца у пациентов с СН.

тическим поражением артерий, очаговыми фиброзными изменениями в результате перенесенного ранее ИМ и, соответственно, нарушениями микроциркуляции, поэтому необходима комплексная оценка результатов различных методов диагностики.

У пациентов с ИБС и ИФС определение деформации миокарда и скручивания ЛЖ с помощью спекл-трекинг эхокардиографии может быть весьма полезным инструментом количественной оценки функции сердца в целом.

Поскольку ИФС влияет на клиническую картину пациентов с ИБС, результаты их медикаментозного и хирургического лечения, целесообразно интегрировать оценку фиброза в обследование этих пациентов перед операцией. Несмотря на то, что биопсия является «золотым стандартом» диагностики, существует ряд ограничений в ее использовании, поэтому в повседневной практике необходимы альтернативные неинвазивные методы (ЭхоКГ, МРТ, лабораторные биомаркеры и др.). Описанный ангиографический симптомокомплекс Шев-ченко-Брэдо является важным звеном в выявлении ИФС у пациентов (Рис. 8).

Заключение

Формирование интерстициального иммобилизирующего фиброза практически всегда является неотъемлемым звеном патологического процесса ремоделирования сердца. Продолжающееся чрезмерное накопление измененных коллагеновых волокон приводит к нарушению ритма, ригидности миокарда и, как следствие, к диастолической и впоследствии к систолической дисфункции. В конечном счете небла- гоприятное ремоделирование при прогрессирующем межуточном фиброзе сердца приводит к тяжелой сердечной недостаточности и неблагоприятным исходам, в том числе и у пациентов с сопутствующей ИБС. Несмотря на то, что биопсия является «золотым стандартом» диагностики ИФС, в последнее время появились современные неинвазивные методы визуализации фиброза миокарда in vivo, которые все чаще используются в научных исследованиях и в клинике. Таким образом, ангиографический симптомокомплекс Шевченко-Брэдо является специфическим признаком ИФС, который может быть самостоятельной причиной сердечной недостаточности.

Список литературы Экстравазальная компрессия дистальных отделов коронарных артерий при иммобилизирующем интерстициальном фиброзе сердца - ангиографический симптомокомплекс Шевченко-Брэдо

- Ravassa S, González A, Bayés-Genís A, Lupón J, Díez J. Myocardial interstitial fibrosis in the era of precision medicine. Biomarker-based phenotyping for a personalized treatment. Rev Esp Cardiol (Engl Ed). 2020; 73(3): 248-254. doi: 10.1016/j.rec.2019.09.010.

- López B, Ravassa S, Moreno MU, José GS, et al. Diffuse myocardial fibrosis: mechanisms, diagnosis and therapeutic approaches. Nat Rev Cardiol. 2021; 18(7): 479-498. doi: 10.1038/s41569-020-00504-1.

- Pezel T, Viallon M, Croisille P, et al. Imaging Interstitial Fibrosis, Left Ventricular Remodeling, and Function in Stage A and B Heart Failure. JACC Cardiovasc Imaging. 2021; 14(5): 1038-1052. doi: 10.1016/j.jcmg.2020.05.036.

- Шевченко Ю.Л., Плотницкий А.В., Ульбашев Д.С. Первичный и вторичный (индуцированный) иммобилизирующий интерстициальный фиброз сердца // Вестник НМХЦ им. Н.И. Пирогова. – 2022. – №17(4-2). – С.136-142. doi: 10.25881/20728255_2022_17_4_2_136.

- González A, Schelbert EB, Díez J, Butler J. Myocardial Interstitial Fibrosis in Heart Failure: Biological and Translational Perspectives. J Am Coll Cardiol. 2018; 71(15): 1696-1706. doi: 10.1016/j.jacc.2018.02.021.

- Shevchenko YuL, Plotnitsky AV, Ulbashev DS. Immobilizing Interstitial Cardiac Fibrosis. Cardiol Res. 2023; 14(2): 123-132. doi: 10.14740/cr1467.

- Frangogiannis NG. Cardiac fibrosis. Cardiovasc Res. 2021; 117(6): 1450-1488. doi: 10.1093/cvr/cvaa324.

- Nauffal V, Di Achille P, Klarqvist MDR, et al. Genetics of myocardial interstitial fibrosis in the human heart and association with disease. Nat Genet. 2023; 55(5): 777-786. doi: 10.1038/s41588-023-01371-5.

- Eijgenraam TR, Silljé HHW, de Boer RA. Current understanding of fibrosis in genetic cardiomyopathies. Trends Cardiovasc Med. 2020; 30(6): 353-361. doi: 10.1016/j.tcm.2019.09.003.

- Cooper LT, Baughman KL, Feldman AM, et al. American Heart Association; American College of Cardiology; European Society of Cardiology; Heart Failure Society of America; Heart Failure Association of the European Society of Cardiology. The role of endomyocardial biopsy in the management of cardiovascular disease: a scientific statement from the American Heart Association, the American College of Cardiology, and the European Society of Cardiology. Endorsed by the Heart Failure Society of America and the Heart Failure Association of the European Society of Cardiology. J Am Coll Cardiol. 2007; 50(19): 1914-31. doi: 10.1016/j.jacc.2007.09.008.

- Kong P, Christia P, Frangogiannis NG. The pathogenesis of cardiac fibrosis. Cell Mol Life Sci. 2014; 71(4): 549-74. doi: 10.1007/s00018-013-1349-6.

- Baci D, Bosi A, Parisi L, Buono G, et al. Innate Immunity Effector Cells as Inflammatory Drivers of Cardiac Fibrosis. Int J Mol Sci. 2020; 21(19): 7165. doi: 10.3390/ijms21197165.

- Диплом на открытие №536 от 23.08.2023. Научная экспертиза заявки на открытие №А-694 от 11.08.2023. Шевченко Ю.Л. Закономерная связь между развитием иммобилизирующего интерстициального фиброза и изменением молекулярных и структурных основ перестройки сердца млекопитающих.

- de Boer RA, De Keulenaer G, Bauersachs J, Brutsaert D, et al. Towards better definition, quantification and treatment of fibrosis in heart failure. A scientific roadmap by the Committee of Translational Research of the Heart Failure Association (HFA) of the European Society of Cardiology. Eur J Heart Fail. 2019; 21(3): 272-285. doi: 10.1002/ejhf.1406.

- López B, González A, Querejeta R, et al. Association of cardiotrophin-1 with myocardial fibrosis in hypertensive patients with heart failure. Hypertension. 2014; 63(3): 483-9. doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.113.02654.

- Echegaray K, Andreu I, Lazkano A, Villanueva I, et al. Role of Myocardial Collagen in Severe Aortic Stenosis With Preserved Ejection Fraction and Symptoms of Heart Failure. Rev Esp Cardiol (Engl Ed). 2017; 70(10): 832-840. doi: 10.1016/j.rec.2016.12.038.

- Mukherjee D, Sen S. Alteration of collagen phenotypes in ischemic cardiomyopathy. J Clin Invest. 1991; 88(4): 1141-6. doi: 10.1172/JCI115414.

- Kasner M, Westermann D, Lopez B, et al. Diastolic tissue Doppler indexes correlate with the degree of collagen expression and cross-linking in heart failure and normal ejection fraction. J Am Coll Cardiol. 2011; 57(8): 977-85. doi: 10.1016/j.jacc.2010.10.024.

- Aoki T, Fukumoto Y, Sugimura K, et al. Prognostic impact of myocardial interstitial fibrosis in non-ischemic heart failure. Comparison between preserved and reduced ejection fraction heart failure. Circ J. 2011; 75(11): 2605-13. doi: 10.1253/circj.cj-11-0568.

- Shoulders MD, Raines RT. Collagen structure and stability. Annu Rev Biochem. 2009; 78: 929-58. doi: 10.1146/annurev.biochem.77.032207.120833.

- López B, Querejeta R, González A, Larman M, Díez J. Collagen cross-linking but not collagen amount associates with elevated filling pressures in hypertensive patients with stage C heart failure: potential role of lysyl oxidase. Hypertension. 2012; 60(3): 677-83. doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.112.196113.

- Zile MR, Baicu CF, Ikonomidis JS, Stroud RE, et al. Myocardial stiffness in patients with heart failure and a preserved ejection fraction: contributions of collagen and titin. Circulation. 2015; 131(14): 1247-59. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.114.013215.

- Nguyen MN, Kiriazis H, Gao XM, Du XJ. Cardiac Fibrosis and Arrhythmogenesis. Compr Physiol. 2017; 7(3): 1009-1049. doi: 10.1002/cphy.c160046.

- Sabbah HN, Sharov VG, Lesch M, Goldstein S. Progression of heart failure: a role for interstitial fibrosis. Mol Cell Biochem. 1995; 147(1-2): 29-34. doi: 10.1007/BF00944780.

- Dai Z, Aoki T, Fukumoto Y, Shimokawa H. Coronary perivascular fibrosis is associated with impairment of coronary blood flow in patients with non-ischemic heart failure. J Cardiol. 2012; 60(5): 416-21. doi: 10.1016/j.jjcc.2012.06.009.