Экстренная медицинская помощь на догоспитальном этапе и прогноз исходов при сочетанных повреждениях, компонентом которых является позвоночно-спинномозговая травма

Автор: Кривенко Сергей Николаевич, Шпаченко Николай Николаевич, Попов Сергей Владимирович

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 3, 2015 года.

Бесплатный доступ

Введение. Сочетанные повреждения, компонентом которых является позвоночно-спинномозговая травма, давно стали не только медицинской, но и социальной проблемой. При множественных и сочетанных повреждениях диагностика травм позвоночника у пострадавших должна носить характер не подтверждения, а исключения возможного повреждения. Цель. Оценка тяжести, прогноза и исходов, а также анализ особенностей оказания медицинской помощи при позвоночно-спинномозговой травме у шахтеров на догоспитальном этапе. Материалы и методы. Проведен анализ исходов лечения 146 пострадавших шахтеров с позвоночно-спинномозговой травмой. Средний возраст пострадавших составил 37,7±0,8 года. У 12 (8,2 %) пострадавших была изолированная травма, у 21 (14,4 %) - множественная и у 113 (77,4 %) - сочетанная. В 67 наблюдениях (45,9 %) позвоночно-спинномозгова травма являлась доминирующей. Медицинская помощь на догоспитальном этапе оказывалась врачами реанимационно-противошоковых групп государственной военизированной горноспасательной службы. Результаты. На догоспитальном этапе смертельных исходов не было. Гибель пострадавших отмечалась в 8 случаях (5,5 %) в условиях лечебного учреждения. У 6 пациентов были тяжелые сочетанные повреждения грудной клетки, живота, таза; в двух случаях доминирующей была травма позвоночника с повреждением спинного мозга. Заключение. Для определения тяжести и прогноза исходов травм на догоспитальном этапе целесообразно использовать интегральный прогностический показатель, а для выделения доминирующего повреждения - балльную оценку шокогенности травмы.

Политравма, позвоночно-спинальные повреждения

Короткий адрес: https://sciup.org/142121838

IDR: 142121838 | УДК: 614.812:[616.711.9+616.832.12]-001 | DOI: 10.18019/1028-4427-2015-3-22-25

Текст научной статьи Экстренная медицинская помощь на догоспитальном этапе и прогноз исходов при сочетанных повреждениях, компонентом которых является позвоночно-спинномозговая травма

Сочетанные повреждения, компонентом которых является позвоночно-спинномозговая травма (ПСМТ), давно стали не только медицинской, но и социальной проблемой, так как в большом проценте случаев приводят к стойкой утрате трудоспособности или летальному исходу [1, 5, 9]. Значительное число повреждений позвоночника наблюдается в промышленных регионах [2, 9, 13]. Эта травма доминирует в угледобывающей и горнорудной промышленности, в частности, в Донбассе, достигая до 74 случаев на 1 млн. населения [1, 2, 3]. Ежегодно на Украине ПСМТ получают около 2000 человек, преимущественно молодого возраста. Больные с травмой позвоночника и повреждением нервных и сосудистых структур в условиях мирного времени составляют от 1,5 до 6-8 % от общего числа пострадавших с различными видами травм. Возникающие неврологические осложнения при ПСМТ, по данным разных клиник, составляют от 20 до 60 %, что связано, в первую очередь, с неадекватной помощью на догоспитальном этапе и недостаточно квалифицированным лечением в стационаре. Причиной несвоевременной диагностики повреждений позвоночника обычно является недооценка тяжести травмы, особенно при массовом поступлении пострадавших, и невозможность полноценного осмотра [6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15]. При множественных и сочетанных повреждениях диагностика травм позвоночника у пострадавших должна носить характер не подтверждения, а исключения возможного повреждения. Особенно это касается больных с нарушением сознания. В литературе недостаточно полно освещены вопросы, касающиеся алгоритма введения различных препаратов на догоспитальном этапе, а также прогнозирования исхода травм [4, 7, 8, 11]. Поэтому целью нашей работы явилась оценка тяжести, прогноза и исходов, а также анализ особенностей оказания медицинской помощи при позвоночно-спинномозговой травме у шахтеров на догоспитальном этапе.

Ш Кривенко С.Н., Шпаченко Н.Н., Попов С.В. Экстренная медицинская помощь на догоспитальном этапе и прогноз исходов при сочетанных повреждениях, компонентом которых является позвоночно-спинномозговая травма // Гений ортопедии. 2015. № 3. С. 22-25.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Проведен анализ исходов лечения 146 пострадавших шахтеров с позвоночно-спинномозговой травмой. Средний возраст пострадавших составил 37,7±0,8 года. Медицинская помощь на догоспитальном этапе оказывалась врачами реанимационно-противошоковых групп (РПГ) государственной военизированной горноспасательной службы (ГВГСС) Украины, прошедшими специальную подготовку на базе учебно-оперативного отряда ГВГСС и учебного регионального центра кафедры травматологии, ортопедии и хирургии экстремальных ситуаций Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького.

Средняя глубина шахтных выработок, в которых оказывали помощь, составляла 852,3±39,0 м; метаноо-бильность – 64,1±7,2 м3/т; температура боковых пород 28,5±0,8°С; расстояние от отряда до шахты составляло 22,1±1,3 км; от шахты до больницы – 20,1±1,3 км. Временной промежуток от момента получения травмы до вызова РПГ в среднем составлял 33,1±2,5 мин.; от момента травмы до осмотра и начала оказания помощи – 105,5±3,0 мин.; от момента наступления травмы до госпитализации – 211,6±4,8 мин.; от осмотра до госпитализации – 105,8±3,8 мин.

Для оценки тяжести шока и прогноза исходов травм использовали интегральный прогностический показатель (±)Т, разработанный в Санкт-Петербургском НИИ СП им. И.И. Джанелидзе. Этот показатель определяли на основании величины систолического АД, частоты пульса, возраста пострадавшего и балльной оценки шокоген-ности травмы. Балльную оценку шокогенности травмы проводили по Ю.Н. Цибину в нашей модификации.

В соответствии с прогностическими данными, в зависимости от показателя (±)Т, проводилась сортировка пострадавших на четыре клинические группы. К I группе отнесены пострадавшие с длительностью шока до 6 часов (67 человек), ко II – с длительностью шока от 6 до 12 часов (40 человек), к III – свыше 12 часов (20 человек) и к IV – пострадавшие с отрицательными значениями критерия Т (19 человек).

Пострадавшим по показаниям осуществляли восстановление функции дыхания, сердечной деятельности, нормализацию показателей гемодинамики. Учитывая обезвоживание организма в результате интенсивной физической нагрузки и обильного потоотделения, которые предшествовали травме, инфузионную терапию начинали с введения сбалансированных солевых растворов (ацесоль, трисоль, лактасол и т.п.) в объеме 400 мл. Затем осуществляли инфузию растворов крупно- и среднемолекулярных декстранов (полиглюкин, полифер, реополиглюкин) и декстранов, обладающих выраженными диуретическими свойствами: реоглюман (при наличии черепно-мозгового компонента травмы). Инфузионная терапия у пострадавших I группы была выполнена в 74,6 % случаев. Ее объем составил 709,1±44,2 мл, преобладали солевые растворы. Во II группе инфузионная терапия была выполнена в 92,5 % случаев. Ее объем был в среднем 795,5±68,2 мл. В III группе инфузионная терапия была осуществлена в 100 % случаев, в объеме 891,8±101,6 мл. В IV группе введение растворов проведено в 94,7% случаев. Объем инфузии был максимальным – 1420,1±136,1 мл. Частота инфузии декстранов коррелировала с тяжестью травмы и составила 55,2 % в I группе и 82,2 % – в IV.

При снижении систолического АД ниже 70-80 мм рт. ст. и отсутствии эффекта от струйных внутривенных инфузий пациентам вводили глюкокортикоидные гормоны: гидрокортизон, преднизолон и (или) дексаметазон. Дозу вводимого гормона определяли в зависимости от тяжести состояния пострадавшего в диапазоне от 74,0±7,1 мг до 248,3±53,3 мг. Для профилактики жировой эмболии применяли липостабил в объеме 30–50 мл (средняя доза 39,0±8,6 мл).

При выраженном психомоторном возбуждении, что чаще всего наблюдалось в I группе пострадавших, вводили седуксен (или его аналоги – реланиум, диазепам) в дозе 10-20 мг. Практически всем пострадавшим вводили М-холинолитики – 0,1% раствор атропина в дозе 0,1 мл/10 кг веса, антигистаминные препараты – димедрол 1% раствор 1-2 мл или пипольфен 2 мл. Для лечения гипоксии подачу кислорода осуществляли с помощью аппарата ГС-10 или ГС-11 в режиме ингаляции или ИВЛ. По мере роста тяжести состояния пострадавших возрастала частота применения кислорода от 50,7 % (I группа) до 73,7 % (IV группа) (P<0,05).

Для обезболивания применялись как ненаркотические, так и наркотические анальгетики. При множественных и сочетанных травмах использовали методы сбалансированной анестезии на фоне инфузионной терапии: титровано вводили седуксен (10-20 мг) и калип-сол в дозе 2 мг/кг массы тела, промедол 2 % – 1-2 мл или фентанил – 2-4 мл. Если систолическое АД было 120-130 мм рт. ст. и выше, то вводили дроперидол 2,5 мг/20-25 кг массы тела. При длительной транспортировке повторяли введение фентанила или калипсола в половинной от первоначально введенной дозе.

Транспортную иммобилизацию проводили подручными или штатными средствами, пострадавших транспортировали на жестких носилках или НИВ (носилки иммобилизационные вакуумные).

РЕЗУЛЬТАТЫ

У 12 (8,2 %) пострадавших была изолированная травма (ИТ), у 21 (14,4 %) – множественная (МТ) и у 113 (77,4 %) – сочетанная (СТ). В 67 наблюдениях (45,9 %) доминирующей являлась позвоночная травма, которая в 29 случаях являлась осложненной.

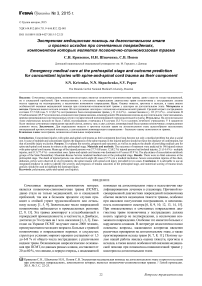

Наиболее часто имели место повреждения поясничного отдела позвоночника – 45,2 % случав. В 9,1% они являлись осложненными. Следует отметить, что повреждения грудного отдела наблюдались реже (25,3 % случав, 37 наблюдений), однако в 40,5 % случаев они сопрово- ждались повреждениями спинного мозга. У пострадавших сочетались самые разнообразные повреждения, что затрудняло точную дифференциальную диагностику локализации повреждений позвоночника: поперечные, остистые отростки, дужки или тело позвонка. Поэтому при наличии клинических симптомов повреждения, мы расценивали его как повреждение позвоночного сегмента в целом. Нами установлено, что между балльной оценкой тяжести травмы, летальным исходом и частотой осложнений имелась прямая зависимость (рис. 1).

Рис. 1. Распределение пострадавших с ПСМТ по тяжести травмы (в баллах), частоте летальных исходов (EL) и осложнений (в %) в четырех группах пострадавших

Как видно из представленного графика, во II, III и IV группах у пострадавших вероятность развития различных осложнений возрастает с 60 до 100 %.

На догоспитальном этапе смертельных исходов не было. Гибель пострадавших отмечалась в 8 случаях

(5,5 %) в условиях лечебного учреждения. У 6 пациентов были тяжелые сочетанные повреждения грудной клетки, живота, таза; в двух случаях доминирующей была травма позвоночника с повреждением спинного мозга.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При продолжающемся внутреннем кровотечении вливание плазмозаменителей во время транспортировки является, по нашим наблюдениям, единственным способом предотвращения летального исхода еще на догоспитальном этапе.

Ни в одном случае на фоне применения препарата «липостабил» не наблюдали такого грозного осложнения травмы как жировая эмболия.

Ни в одном случае применения наркотических анальгетиков, как описано выше, мы не получили угнетения или остановки дыхания.

Для определения тяжести и прогноза исходов травм на догоспитальном этапе целесообразно использовать интегральный прогностический показатель (±)Т, а для выделения доминирующего повреждения – балльную оценку шокогенности травмы. Пострадавшим с ПСМТ необходимо адекватное обезболивание, инфузионная терапия и транспортная иммобилизация на всех этапах эвакуации. Использование разработанного нами алгоритма диагностики и лечения позволило избежать летальных исходов на догоспитальном этапе. Совершенствование экстренной медицинской помощи шахтерам с тяжелой позвоночно-спинномозговой травмой на догоспитальном этапе будет способствовать дальнейшему снижению частоты летальных исходов, осложнений и инвалидности.

Список литературы Экстренная медицинская помощь на догоспитальном этапе и прогноз исходов при сочетанных повреждениях, компонентом которых является позвоночно-спинномозговая травма

- Агаджанян В.В., Шаталин А.В., Кравцов С.А. Организационно-тактические аспекты межгоспитальной транспортировки пациентов с политравмой, находящихся в критическом состоянии//Политравма. 2006. № 1. С. 23-27.

- Агаджанян В.В., Устьянцева И.М. Научно-практическая концепция лечения политравмы//Политравма. 2013. № 2. С. 5-10.

- Критерии оценки тяжести состояния пациентов с политравмой при межгоспитальной транспортировке/В.В. Агаджанян, А.В.Шаталин, С.А. Кравцов, Д.А. Скопинцев//Политравма. 2011. № 1. С. 5-11.

- Медицинская транспортировка пострадавших с политравмой

- А.В. Шаталин, В.В. Агаджанян, С.А. Кравцов, Д.А. Скопинцев//Политравма. 2008. № 1. С. 24-31.

- Оптимизация системы оценки тяжести повреждений и состояния пострадавших: от теории к практике/Н.И. Березка, В.А. Литовченко, Е.В. Гарячий, Д.В.Лапшин//Травма. 2013. Т.14, № 3. С. 94-97.

- Опыт использования тактики «damage control» при черепно-мозговой и позвоночно-спинномозговой травме/Н.В. Аникеев, В.В. Щедренок, И.В. Зуев, Е.Г. Потемкина, К.И. Себелев, О.В. Могучая//Политравма. 2013. № 1. С. 12-18.

- Особенности тактики инфузионной терапии в лечении травматического шока у пациентов с политравмой во время проведения межгоспитальной транспортировки/С.А. Кравцов, А.В. Шаталин, Д.А. Скопинцев, Я.Х. Гилев, Ж.А. Тлеубаев//Политравма. 2007. № 2. С. 42-45.

- Проблемы оказания медицинской помощи в догоспитальном периоде пострадавшим с политравмой/Л.В.Борисенко, A.B. Акиньшин, В.Э.Шабанов, A.A. Чепляев//Медицина катастроф. 2009. № 1. С. 16-19.

- Результаты экспертизы качества медицинской помощи при сочетанной позвоночно-спинномозговой травме/В.В. Щедренок, И.В. Яковенко, С.В. Орлов, И.А. Симонова, П.В. Красношлык, О.В. Могучая//Травматология и ортопедия России. -2010. -№ 1. -C. 102-105.

- Сироджов К.Х., Рахимов А.Т. Оптимизация диагностики и лечения больных с политравмой//Практ. медицина. 2014. № 2 (78). С. 126-128.

- Скопинцев Д.А., Кравцов С.А., Шаталин А.В. Влияние инфузионной терапии на гемодинамику у пострадавших с политравмой при межгоспитальной транспортировке//Политравма. 2011. № 2. С. 36-41.

- Соколов В.А. "Damage control"-современная концепция лечения пострадавших с критической политравмой//Вестн. травматологии и ортопедии им. Н. Н. Приорова. 2005. № 1. C. 81-84.

- Состав, структура повреждений, летальность и особенности оказания помощи у пострадавших на этапах лечения политравмы/А.В. Бондаренко, О.А. Герасимов, В.В. Лукьянов, В.В. Тимофеев, И.В. Круглыхин//Политравма. 2014. № 1. С. 15-22.

- Филь Ю.Я., Жуковский В.С., Филь А.Ю. Наш опыт оказания помощи больным с тяжелой сочетанной травмой, методы повышения выживания пострадавших//Травма. 2013. Т. 16, № 2. С. 108-110.

- Ханин М.Ю. Ортопедический damage-control при повреждениях грудопоясничного отдела позвоночника у пациентов с политравмой//Практ. медицина. 2011. № 2 (49). С. 99-103.