Экватор жизни: история формирования личности С.Н. Дурылина как культуролога и искусствоведа

Автор: Калашников А.С.

Журнал: Культурное наследие России @kultnasledie

Рубрика: По итогам третьей научно-практической конференции «Музей и город»

Статья в выпуске: 3, 2024 года.

Бесплатный доступ

Гиперактивная трансформация социокультурной, экономической и общественно-политической обстановки в России в конце XIX-начале ХХ века способствовала формированию целой плеяды мыслителей, учёных, деятелей культуры и искусства, одним из которых был Сергей Николаевич Дурылин. В данной статье рассматриваются события и факторы, повлиявшие на формирование личности этого выдающегося культуролога, искусствоведа, педагога, религиозного философа, писателя.

С.н. дурылин, культурология, московское религиозно-философское общество, серебряный век, педагогика, издательство «посредник», челябинская ссылка

Короткий адрес: https://sciup.org/170207380

IDR: 170207380 | УДК: 7.01 | DOI: 10.34685/HI.2024.46.3.013

Текст научной статьи Экватор жизни: история формирования личности С.Н. Дурылина как культуролога и искусствоведа

Согласно общепринятому определению, культуролог — специалист, занимающийся изучением истории культуры, взаимосвязи культурных процессов и явлений, обнаружением и сохранением культурного наследия, интеграцией дисциплин, так или иначе имеющих отношение к культуре.

О формировании личности Сергея Николаевича Дурылина и факторах, повлиявших на его становление как культуролога и искусствоведа, невозможно рассуждать отдельно от рассмотрения обстоятельств глобального характера, в которых пришлось жить Дурылину в детские и юношеские годы. Родившись в 1886 году в купеческой семье, он имел все шансы пойти по стопам отца — стать, говоря современным языком, предпринимателем или даже промышленником, однако, выбрал другое направление жизненного пути. Социокультурная, экономическая и общественно-политическая об-

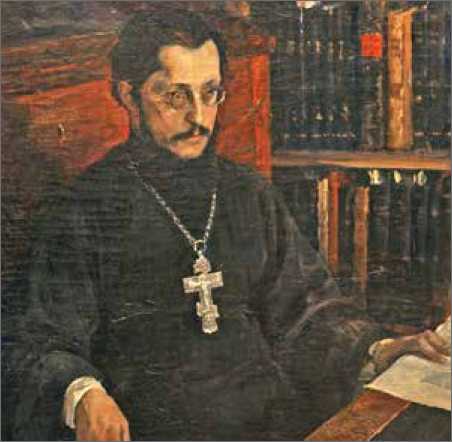

Илл. 1. С.Н. Дурылин. 1903 г. Фото из архива отдела «Мемориальный Дом-музей С.Н. Дурылина» МБУК МОК.

становка, в которой развивался будущий культуролог, способствовала развитию именно в этом направлении. Так, в условиях продолжающихся реформ образования и экономики, начавшихся ещё в 1860-х годах, развития искусства и появления новых видов искусств, в том числе с учётом современных достижений науки и техники, а также зарубежного культурного влияния, развития академических наук, изменений в социальном поле и преобразований общественного самосознания, детские и юношеские годы Дурылина прошли в попытках осознать себя, сформировать круг своих интересов и выработать дальнейшую жизненную стратегию. Сочетание всех этих процессов привело к рождению культурной ситуации, называемой «серебряным веком» русской культуры. «Серебряный век» в свою очередь, основывался (кроме указанных факторов) на художественных традициях, идеалах эстетики и морали т. н. «золотого века».

Масштабные трансформационные процессы обозначились во всех сферах развития страны. Влияние капитализма требовало наличие профессионально подготовленных кадров и общего повышения грамотности населения, вследствие чего неизбежными оказались изменения в системе народного образования. В последней четверти XIX века наблюдается увеличение количества воскресных школ, создание большого количества частных гимназий, обусловленное недостатком государственных гимназических учебных заведений, т.е. в системе образования окончательно формируется многоступенчатость. После окончания гимназии или реального училища, которые являлись эквивалентом среднего образования, обучение можно было продолжить в университете — высшем звене в системе образования. Появлялись так же специализированные институты, например, Лесной, Горный или Археологический.

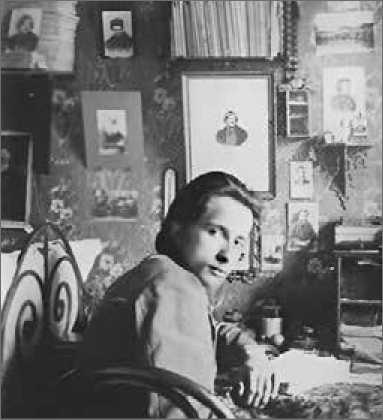

Именно по такой образовательной «лестнице» прошёл Сергей Николаевич Дурылин. Начав обучение в достаточно престижной гимназии (Мужская гимназия № 4, или бывший Благородный пансион при Московском университете), продолжал образование в Московском Археологическом институте. Сухой формализм школы, убивающий свободную мысль и творческую волю учащихся, он описал в статье «В школьной тюрьме. Исповедь ученика», изданной отдельной брошюрой в издательстве «Посредник» в 1906 г. Именно так, с недовольства образовательной системой, которое в те годы было нормальным явлением, начался интерес

Илл.2. «В школьной тюрьме. Исповедь ученика» – брошюра С.Н. Дурылина.

Сергея Николаевича к педагогике. Изучение зарубежного и отечественного педагогического опыта, современных разработок (например, опыт «Народной школы» Л.Н. Толстого привело к формированию в Дурылине педагога, что определило одно из основных направлений деятельности на всю последующую жизнь.

Наряду с высшими учебными заведениями открываются музеи, так же выполнявшие просветительскую функцию и вносившие немалый вклад в развитие культуры в стране, приобщая к культуре широкие слои населения. Следует отметить, что интерес к музейному делу так же не обошёл стороной будущего культуролога — на протяжении жизни С.Н. Дурылин работал в нескольких музеях различной направленности, занимался (иногда вынуждено) описанием и формированием музейных коллекций.

Также, благодаря освобождению от обязательного предварительного цензурирования публикаций, увеличивалось количество периодических изданий и их тиражи. Например, в период с 1890 по 1913 годы наблюдается более чем десятикратное увеличение количества издаваемых газет — с 105 до 1 131, а к 1913 году газеты в России издавались уже на 24 языках. Безусловно, такой скачок в развитии издательской деятельности на фоне удешев-

Илл.3. С.Н. Дурылин – профессор ГИТИСа. Фото из архива отдела «Мемориальный Дом-музей С. Н. Дурылина» МБУК МОК.

ления производства периодики внесли весомый вклад в просвещение. Наряду с периодическими изданиями стремительно развивалось книгопечатанье — в стране действовали более тысячи типографий.

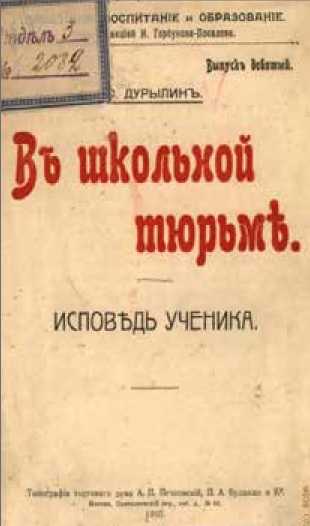

Илл. 4. Визитная карточка С.Н. Дурылина.

Именно одно из таких издательств — «Посредник» — было первым официальным местом работы С.Н. Дурылина. С юности начав писательскую деятельность и мечтая попасть в писательскую среду, Сергей Николаевич оказался в кругу еди- номышленников, которым не были чужды судьбы культуры, науки, религии и страны в целом. Издательство занималось выпуском литературы, в том числе духовной, и даже печатало журнал «Свободное воспитание» с 1907 по 1918 гг., в котором освещались актуальные вопросы педагогики.

Не менее бурное развитие получила наука рубежа веков: значительными достижениями было отмечено развитие географии, химии, медицины и биологии, гуманитарных наук, физики. Всё более отчётливо угадывается разделение наук на фундаментальные и прикладные, продолжаются исследования в области истории.

Рассуждать на тему исторического пути России и её будущего также пытались и учёные-философы Е.Н. Трубецкой, С.Н. Булгаков, Н.А. Бердяев, П.Б. Струве, С.Л. Франк — в 1909 году начинает выходить сборник статей о русской интеллигенции «Вехи». В развитии религиозного направления российской философской мысли, наряду с такими светилами науки, как В.В. Розанов, П.А. Флоренский, И.О. Лосский и В.С. Соловьёв прославились также С.Н. Булгаков и Е.Н. Трубецкой. К плеяде этих светил науки имел отношение и их более молодой коллега — С.Н. Дурылин. На интерес Сергея Николаевича к религии и религиозной философии повлияла ещё в раннем его возрасте возможность общения с Иоанном Кронштадтским.

Находясь в дружеских отношениях с родителями Дурылина, Кронштадтский посещал их усадьбу в Плетешковском переулке в Москве, где и родился Сергей Николаевич. Наряду с обстановкой духовности в семье, встреча с религиозным и общественным деятелем такой величины не прошла бесследно и сыграла свою роль в формировании С.Н. Дурылина как религиозного философа и священника. Укрепило религиозное направление в интересах культуролога посещение им с 1910 года заседаний Московского религиозно-философского общества (МРФО) памяти Владимира Соловьёва и религиозно-философского дискуссионного кружка, основанного религиозным писателем и философом М.А. Новосёловым. В 1912 году Дурылин даже становится секретарём МРФО и остаётся им до самого прекращения деятельности кружка. Причастность к сообществу такой направленности определило в Сергее Николаевиче стремление к становлению в качестве священника Русской Православной церкви.

Общение с такими деятелями духовенства как прп. Анатолий (Потапов), архиеп. Феодор

Илл.5. Нестеров Михаил Васильевич. Тяжёлые думы.

Портрет священника С.Н. Дурылина.1926г.

Церковно-археологический кабинет Московской духовной академии.

Поздеевский, о. Алексий Мечёв лишь усиливало стремление в лоно церкви, однако, благословение на принятие сана, к которому Сергей Дурылин стремился с середины 1910-х годов, было получено только в 1920-м, и 8 марта того же года он был рукоположен в сан дьякона, а затем и в сан иерея.

Если рассматривать тенденции развития художественной литературы того времени, можно обнаружить два доминирующих направления — авангардизм и реализм. Определяющей характеристикой реалистической литературы (в данном направлении работали А.П. Чехов, А.Н. Куприн, Л.Н. Толстой, И.С. Тургенев, М.Е. Салтыков-Щедрин, А.М. Горький, Ф.М. Достоевский, В.Г. Короленко и др.) можно отметить идеи народности, гуманизма и гражданственности. Общее стремление к борьбе с несправедливостью, как можно более правдивому описанию происходящих в обществе изменений, облечению лжи — эти тенденции являются доминирующими для данного направления литературы. Для авангардизма же характерен отход от устоявшихся норм и поиск новых художественных решений, таких как футуризм (Д.Д. Бурлюк, В.В. Маяковский, Саша Чёрный, В.В. Хлебников), символизм (Д.С. Мережковский, З.Н. Гиппиус, Ф.К. Сологуб, В.Я. Брюсов и др.) и акмеизм (О.Э. Мандельштам, М.А. Кузьмин, А.А. Ахматова, Н.С. Гумилёв).

Следует отметить, что ни к одному из течений С.Н. Дурылин как писатель себя не причислял, однако знание и глубокое понимание современных тенденций в литературе как отечественной, так и зарубежной и увлечение писательской деятельностью на протяжении всей жизни помогли формированию Сергея Николаевича как литературного критика.

Не остались в стороне от интересов Дурыли-на и достижения в географической науке. Многочисленные экспедиции, организованные путешественниками в малоизученные регионы планеты, огромная работа, проведённая в области геодезии и картографии регионов, формирование этнографических коллекций, исследования в области океанографии и морской картографии, также повлияли на деятельность и направление интересов Сергея Николаевича. Путешествуя по Русскому Северу (Олонецкая губерния, Архангельский край, острова Белого моря), он составлял описание ландшафтов и делал заметки и рисунки, относящиеся к геодезии и картографии, этнографии и истории религии, археологии и фольклора.

Говоря о времени, в которое формировалась личность будущего культуролога и искусствоведа, нельзя не отметить развитие театральнозрелищного искусства и появление такого, абсолютно нового вида искусства как кинематограф. Родившись и развиваясь в высокообразованной семье с богатыми культурными традициями, Ду-рылин не мог не любить театр. На эту любовь повлияло и общение с одним из педагогов гимназии — А.Р. Артемьевым — преподавателем чистописания и рисования, являвшимся одновременно артистом Московского художественного академического театра. Участие в организации школьных постановок, рассказы матери об артистке М.Н. Ермоловой, возможность посещать с юности центральные театры страны — повлияли на последующее формирование Дурылина как театрального критика и драматурга.

Сложно переоценить вклад в развитие русской культуры и искусства меценатов. Морозовы, Мамонтовы, Щукины, Рябушинские — целые плеяды предпринимателей влияли на многообразие и богатство русской культуры. Создание выставок, галерей, частных театров, музеев и библиотек, появление многих имён в живописи, литературе, музыке — было бы невозможно без поддержки благотворителей. И благотворительная деятельность, в последствии, также займёт свое место в системе жизненных ценностей С.Н. Дурылина. Оказывая поддержку многим деятелям искусства, таким как А.И. Трояновская, М.В. Менк-Статкевич, М.В. Нестеров, Б.Л. Пастернак, Ф.С. Булгаков, А.А. Яблочкина, М.К. Морозова, занимаясь просветительской деятельностью и вопросами материального обеспечения армии в годы Великой отечественной войны, спасая от гонений Е.Г. Першину (м. Фео-фания) — Сергей Николаевич вносит свой вклад в традиции благотворительности, исконно присущие русскому народу.

Многоликость «серебряного века» характеризуется интенсивностью творческого содержания и экстенсивностью в глобальных исканиях. Так, общая социальная напряжённость в стране и в мире, наращивание военного потенциала государств на фоне технических революций, формирование особых социально- и социалистически- направленных философских взглядов, сопровождаемых призывами к практическим действиям, ориентированным на глобальные изменения, привели к многочисленным волнениям, вылившимся в революционные течения и локальные и глобальные военные конфликты на рубеже веков и в первой половине ХХ века. Не остался в стороне от этих тенденций и С.Н. Дурылин. Попав в юности в определённый круг общения, которому были свойственны революционные настроения, стремление к глобальным изменениям, он увлёкся этими взглядами и принимал активное участие в кружке, созданном друзьями по гимназии. Однако, после провала революции 1905 года, когда надежды на обновление не оправдались, а в результате усиления полицейского режима кружки были ликвидированы и отдельные революционные течения, члены которых были схвачены и посажены в тюрьму, а другие уехали за границу — распались, Сергей Николаевич постепенно охладел к революционным взглядам.

В 1922 году, уже будучи священником, Дуры-лин попадает под арест, за которым следует ссылка в Челябинск.

Хронологически жизнь мыслителя (1886– 1954 гг.) делится примерно на две равные части именно отправкой его в Челябинск. Но и с идейной точки зрения Челябинск, подобно экватору, а именно это понятие вынесено в название данной статьи, делит жизненный путь Дурылина пополам. Конечно, он не бездействовал в ссылке: благодаря ему в историческом музее края появ- ляется отдел археологии, он пишет многочисленные научные работы, проводит экспедиции по челябинскому краю, ведёт переписку с коллегами, не забывает писательскую деятельность, начинает работу над автобиографическими трудами («В родном углу» и «В своём углу»).

Илл. 6. С.Н. Дурылин на археологических раскопках во время ссылки в Челябинске, лето 1924 г. (второй справа в нижнем ряду). Фото из архива отдела «Мемориальный Дом-музей С.Н. Дурылина» МБУК МОК.

Однако, жизнь вдали от бурной московской жизни и привычного круга общения, привычных занятий позволяет найти критический подход к выбору дальнейшего пути, переосмыслить спектр интересов, найти подходы к междисциплинарной интеграции в дальнейшей деятельности.

После возвращения в Москву в конце 1924 года жизнь Дурылина складывается уже иным образом. Если рассуждать категориями «до» и «после» — мы приходим к выводу, что в дальнейшей жизни мыслителя остаются все его интересы и направления деятельности, кроме революционных стремлений.

Так, в условной второй половине жизни С.Н. Дурылин всё так же занимается писательской деятельностью, с поправкой, пожалуй, на то, что уже не такую весомую часть в ней занимает религиозная философия — вместо неё на первый план выходит театральная и литературная критика (выходят в свет целые серии работ по исследованию литературы и театра, биографические труды об артистах и писателях), интеграционные исследования, посвящённые литературным деятелям и сценическим вопло- щениям их творчества. Не забывает он и художественную литературу: самый масштабный художественный труд писателя — роман-хроника «Колокола» закончен в 1929 году. В нём автор предстаёт и как историк.

Музейная деятельность, к которой культуролог вплотную прикоснулся в Челябинске, продолжается работой в музее Малого драматического театра. Как до челябинской ссылки, так и после, продолжается педагогическая деятельность, которой Дурылин занимался до последних дней. В 1944 году ему было присвоено звание доктора филологических наук и с 1945 по 1954 годы Сергей Николаевич руководил Кафедрой истории русского театра в Государственном институте театрального искусства им. А.В. Луначарского (ГИТИС).

Официально не продолжая работать священником, Дурылин, не отказавшийся от сана, продолжает тайно заниматься богослужебной деятельностью у себя в доме в Болшево, где он поселился в 1936 году и жил до конца жизни в 1954м, и, конечно, занимается благотворительностью: будучи знаком со многими деятелями искусства и культуры он, в годы Великой отечественной войны организует благотворительные концерты и лекции, члены его семьи занимаются заготовкой для фронта одежды и провианта, оказывает помощь и поддержку многим представителям культурной и творческой интеллигенции и даже организует мини-госпиталь для ухода за раненными в своём доме в Болшево.

В результате данного исследования, мы приходим к выводу, что челябинская ссылка стала основным поворотным моментом в жизни С.Н. Ду-рылина. Можно с уверенностью утверждать, что на этом этапе закончился период «экспериментов» над собственной судьбой, поиски жизненного пути и мыслитель окончательно сформировался как культуролог.

Следует отметить, что в отечественной исследовательской практике сложилась тенденция, согласно которой деятельность С.Н. Дурылина изучается как деятельность филолога, или педагога, или религиозного философа, или историка-археолога. Однако, на фоне того спектра наук, к которым имела отношения деятельность мыслителя на протяжении всей его жизни, и интеграции этих наук, которой он занимался, мы предлагаем рассматривать личность учёного именно как культуролога и искусствоведа, чего ранее в иссле- довательской культуре не практиковалось.

Обладая удивительной работоспособностью, С.Н. Дурылин оказал огромное влияние на развитие отечественной культуры и искусства первой половины ХХ века, и мы считаем, что его личность и значение для русской культуры требует дальнейшего изучения и популяризации.

Список литературы Экватор жизни: история формирования личности С.Н. Дурылина как культуролога и искусствоведа

- Андреев А. «Золотой век» русской литературы в его отношении к «веку серебряному» // Основы теории литературно-художественного творчества. — М.: Litres, 2015. — С. 22–31. — 370 с. — ISBN 9785457093485.

- Дурылин, С. Н. Мария Николаевна Ермолова. 1853–1928 [Текст]: очерк жизни и творчества: [К 100-летию со дня рождения] / Акад. наук СССР. Ин-т истории искусств. — Москва: Изд-во Акад. наук СССР, 1953. — 652 с., 13 л. ил.: ил.; 23 см.

- Дурылин, С. Н. В своём углу / С. Н. Дурылин — Москва: Московский рабочий, 1991 г.

- Калашников А.С. Благотворительность «Болшевского Абрамцево» в истории русской культуры ХХ века / А.С. Калашников, И.С. Казакова. // Культурное наследие России № 1 (28). 2020 г. с. 39–46.

- Морозова Я.В. Московское религиозно-философское общество памяти Вл. Соловьёва: вопросы возникновения // Вестник Русской христианской гуманитарной академии. — 2008. — Т. 9. — № 2. — С. 181–191.

- Огольцова Е.Г. Авторская педагогическая система Л.Н. Толстого / Е.Г. Огольцова, А.Е. Кабиева, А.А. Бутакова. — Текст: непосредственный // Молодой учёный. — 2019. — № 15 (253). — С. 280–282. — URL: https://moluch.ru/archive/253/58052/ (дата обращения: 22.07.2023).

- Отец Алексей Мечев: Воспоминания. Письма. Проповеди. Надгробное слово о себе самом / ред., сост. Н. А. Струве. — Paris: YMCAPRESS, 1989. — 389 с.

- Половинкин С. М. Михаил Новосёлов // Православная энциклопедия. — М., 2017. — Т. XLV: «Мерри Дель Валь — Михаил Парехели». — С. 591–596. — 752 с. — 39 000 экз. — ISBN 978–5-89572–052–3.

- Половинкин, С. М. Кружок ищущих христианского просвещения // Русская философия: Малый энциклопедический словарь. Москва, 1995. С. 287–289.

- С.Н. Дурылин и его время: Исследования. Тексты. Библиография / Составление и редактура Анны Резниченко. Книга I: Исследования. — Москва: Модест Колеров, 2010.

- Серебряный век // Литературная энциклопедия терминов и понятий / Под ред. А. Н. Николюкина. — Институт научной информации по общественным наукам РАН: Интелвак, 2001. — Стб. 966–971. — 1596 с. — ISBN 5–93264–026-X.

- Синаксарь: Жития святых Православной Церкви: В 6 т. / Адаптир. пер. с франц. / авт. сост. иером. Макарий Симонопертский М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2011. / Т. 2. Ноябрь-декабрь. — 912, [48] с. ISBN 978–5-7533–0552–7 (т. 2).

- Служба Богу и России. Новый священномученик Феодор Волоколамский (Поздеевский) / [предисл. К.В. Глазкова]; сост.: А.Н. Алленов, Р.Ю. Просветов, О.Ю. Лёвин. — М.: Паломникъ, 2002. — 318 с.

- Торопова, В.Н. Сергей Дурылин: Самостояние / В.Н. Торопова. — Москва: Молодая гвардия, 2014. –349 с.: ил. — (Жизнь замечательных людей: Малая серия: сер. биогр.; выпуск 73).

- Шкаровский М.В. Последние великие Оптинские старцы — преподобные отцы Анатолий (Потапов) и Нектарий (Тихонов) // Богословский сборник Тамбовской духовной семинарии. — 2021. — № 3 (16). — С. 124–139.