Электрофизические методы активации водных суспензий глинистых минералов

Автор: Смолко Виталий Анатольевич, Антошкина Елизавета Григорьевна

Журнал: Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Металлургия @vestnik-susu-metallurgy

Статья в выпуске: 1 т.14, 2014 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрено влияние электрофизических методов активации на реологические свойства водных суспензий, приготовленных из бентонитовой глины Зыряновского месторождения. Показано, что механоактивация бентонитовой глины, а также обработка глинистых суспензий ультразвуком вызывает диспергацию глинистых агрегатов и позволяет получать глинистые растворы с улучшенными реологическими характеристиками. Обработка электромагнитными импульсами бентонитовой глины приводит к уменьшению вязкости и увеличению дисперсности частиц.

Глинистые минералы, электрофизические методы активации

Короткий адрес: https://sciup.org/147156847

IDR: 147156847 | УДК: 621.742.4

Текст научной статьи Электрофизические методы активации водных суспензий глинистых минералов

Бентониты применяются как адсорбенты в химии и связующие материалы в строительстве, металлургии, при добыче нефти и газа, а также в других отраслях. В зависимости от цели и задач получения необходимых технологических параметров глин и суспензий применяют несколько способов изменения структуры и физико-механических свойств суспензий. Для управления свойствами дисперсий глин и глинистых минералов возможны следующие пути:

-

1. Активация, под которой понимают безреа-гентное воздействие на структуру и свойства суспензий (механоактивация, ультразвук, электромагнитная обработка).

-

2. Модификация (регулирование толщины гидратных пленок и дисперсности частиц с использованием катионного обмена и введения малых количеств модифицирующих реагентов, перестройка кристаллических структур глинистых минералов).

-

3. Совмещенный метод с использованием активации и модифицирования.

Объект исследования

Бентонитовые глины Зырянского месторождения Курганской области относятся к щелочноземельным. Они состоят, в основном, из монтмориллонита с преобладанием кальций-магниевых катионов в обменном комплексе. В зависимости от места отбора проб содержание монтмориллонита может изменяться в широких пределах от 60 до 75 %. В таблице приведена характеристика данного бентонита.

В строительстве, литейном производстве требуется получение суспензий, обладающих опреде- ленной связующей способностью при минимальном расходе бентонитов, в нефтехимии – получение тампонажных и промывочных суспензий с требуемой вязкостью, плотностью и другими тиксотропными свойствами структурированных систем.

Целью настоящей работы было исследование влияния электрофизических способов активации на реологические свойства водных суспензий бентонитов Зыряновского месторождения для последующего получения глинистых суспензий в соответствии с требуемыми технологическими регламентами на применение растворов.

Экспериментальная часть

Измельчение кусков бентонитовой глины производилось на конусной дробилке КНД-100 с последующим рассевом на стандартных ситах. Для исследования из отобранных образцов глины фракции 016 были приготовлены суспензии с отношением твердой и жидкой фазы 1 : 1,25. Для этого навески глины диспергировали при комнатной температуре и атмосферном давлении в расчетном количестве воды в течение 2 ч до образования однородной массы. Полученные суспензии структурировались в течение 24 ч, после чего были использованы в эксперименте.

Механоактивацию глинистых суспензий осуществляли на установке ML-2 при фиксированном числе оборотов 1000 об/мин. Ультразвуковую активацию проводили на приборе Elmasonic S 40 Н мощностью 340 Вт и частотой ультразвука 37 кГц. Установка позволяет распределять ультразвук равномерно по всему объему и осуществлять дегазацию. Активацию несинусоидальными электромагнитными импульсами проводили с использованием генератора мощностью 2 МэВ и амплиту-

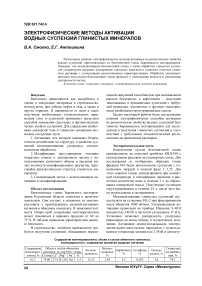

Содержание монтмориллонита, объем и состав обменного комплекса, коллоидальность, содержание примесей (средние значения)

|

Содержание монтмориллонита, % |

Объем и состав обменных катионов, мг-экв/100 г глины |

Коллоидальность |

Водопо-глощение, % |

Карбонаты, % |

Сульфиды, % |

Оксиды железа, % |

Глинистая составляющая, % |

||||

|

Сумма |

Ca2+ |

Mg 2+ |

Na+ |

K + |

|||||||

|

61,2 |

74,66 |

23,4 |

41,26 |

8,6 |

1,4 |

15,13 |

2,65 |

4,2 |

0,022 |

3,6 |

76,3 |

дой 10 кВ. Для изучения влияния ультразвуковой и электромагнитной активации на реологические свойства глинистых суспензий пробы объемом 50 мл подвергались воздействию в течение 5, 10 и 15 мин. Для сравнения результатов активации различными способами время обработки было оптимизировано и составило 15 мин, так как уменьшение или увеличение времени не приводило к наблюдаемым значительным изменениям параметров глинистых суспензий и даже приводило к их коагуляции.

Условную вязкость определяли на приборе ВЗ-2, рН глинистых суспензий на приборе рН-150 МИ с погрешностью измерения ± 0,05. Удельную электрическую проводимость σ и общую минерализацию определяли на кондуктометре ЭКСПЕРТ-002. Результаты измерений приводились к температуре 298 К (погрешность ± 0,5 °С). Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений удельной электрической проводимости ± 2 %.

Результаты исследований и обсуждение

Механоактивация бентонита в воде в течение 24 ч показала, что рН глинистой суспензии составляет 9,4, плотность – 1,175–1,200 г/мл, условная вязкость – 52 с, удельная электрическая проводимость – 954 мкСм/см, общая минерализация – 934 мг/л. После 48 ч набухания рН глинистой суспензии составила 9,37–9,4, плотность – 1,2 г/мл, условная вязкость – 55 с, удельная электрическая проводимость – 1006 мкСм/см, общая минерализация – 1006 мг/л.

Экспериментально установлено, что механоактивация в течение 48 ч привела к увеличению удельной электрической проводимости на 5,1–5,2 %, плотность и рН практически не изменились, условная вязкость возросла на 5,5–5,6 %, общая минерализация увеличилась на 5,7–6,0 %.

Дальнейшее увеличение времени обработки не привело к значительным изменениям рассматриваемых параметров, что связано с тем, что в глинистой суспензии находятся частицы кварцевого песка и других твердых частиц, которые не подвергаются диспергированию.

При механоактивации в мешалках пропеллерного типа, дезинтеграторах, вибраторах, разрыхлителях происходит «расшатывание» структуры минералов по наиболее слабым местам-дефектам, которое сопровождается хрупким разрушением агрегатов частиц. При измельчении крупных твердых частиц глины происходит образование мелких агрегатов с раскрытием базальных поверхностей и активных центров у бентонитов [1].

При получении глинистых суспензий различного назначения большое применение получили комплексные методы ввода глинистых материалов (наряду с вводом сухих порошков) и влажных кусков крупного размера непосредственно в дисперсионную среду с последующим набуханием и активацией в различных агрегатах.

Ультразвуковая активация суспензий может быть отнесена к механической динамической активации. Диспергирование глин зависит от частоты и времени ультразвуковой обработки, так для мо-нодисперсных монтмориллонитовых глин это частоты 13–15 кГц и время обработки до 10–12 мин (в зависимости от дисперсности материала), для каолиновых глин 40–100 кГц [2].

Обработку суспензий после набухания в течение 24 ч проводили 15 мин при частоте 37 кГц. В результате обработки были получены следующие результаты: рН уменьшилось на 1,5–1,8 %, одновременно увеличилась условная вязкость на 4–5 %, удельная электрическая проводимость – на 10–12 %, общая минерализация на 15–16 %.

В начальный период озвучивания (0–1 мин) ударное воздействие ультразвуковой волны, интенсивные колебания частиц и столкновения их друг с другом вызывают кавитационный разрыв связей между дисперсной фазой и дисперсионной средой и образование более совершенных гидратных оболочек. Одновременно происходит некоторое диспергирование частиц. В процессе эксперимента наблюдалось повышение температуры раствора в ванне на 2 °С, что характерно для процессов кавитации [2].

Ультразвуковые колебания в процессе диспергирования частиц до определенной величины и соответствующего их расположения в объеме создают большое увеличение свободной поверхностной энергии, более чем в 10 раз, при этом возросшие силы молекулярного действия начинают препятствовать дальнейшему разрушению кристаллов. Диспергирование замедляется, образуется определенная коагуляционная структура. При дальнейшей обработке суспензии начинается процесс укрупнения частиц или так называемой автокаогуля-ции. Это наблюдалось в процессе эксперимента: увеличилась условная вязкость, плотность.

Для полидисперсного бентонита данного месторождения это критическое время увеличивается до 30 мин и более в зависимости от времени предварительного набухания, чем оно больше, тем время озвучивания уменьшается.

Обработка суспензий электромагнитными импульсами в течение 15 мин приводит к снижению условной вязкости на 7,3–7,4 %. Это снижение вязкости сохраняется и через 48 ч после набухания.

При облучении электромагнитными импульсами возникает большое количество ионов гидро-ксония H 3 O+, что сопровождается уменьшением рН суспензии на 1,5–2,1 %. Процессы, которые происходят в дисперсионной среде – воде под действием излучения обычно называют радиолизом. Известно, что разрыв связи в молекуле воды в газовой фазе требует энергии 15,95 эВ, а в жидкой – этот процесс протекает без дополнительной активации [3]. Образовавшийся ион ОН– диссоциирует с образованием гидратированного электрона еa - q

-

и свободного радикала ОН :

•

ОНа q ^ еад + ОН •

Возможно образование других частиц. Процесс воздействия излучения на воду можно выразить следующим образом:

H2O ^ eQ-q ; H; (DH; H2; H+„; СЩ,.

Гидратированный электрон является сильным восстановителем [4]. Он быстро реагирует со многими веществами, в том числе и с ионами металлов в суспензии.

Образующиеся частицы взаимодействуют с ионами кальция, магния и натрия и с другими частицами с образованием пространственных и пространственно-временных структур, что влияет на тиксотропные свойства суспензии.

Выводы

Результаты исследований показали:

-

1. Применение электрофизических методов может быть использовано для управления реологическими свойствами водных глинистых суспензий в зависимости от требований технологического процесса и области применения.

-

2. Механоактивация позволяет активировать суспензии для многотоннажного производства (металлургия, литейное производство, строительные материалы), изменяя связующие свойства, текучесть и уплотняемость систем за счет изменения параметров суспензий.

-

3. Ультразвуковая обработка в зависимости от продолжительности обработки проявляет как диспергирующее, так и агрегатирующее действие, причем существует оптимальное время обработки, соответствующее максимальному разрушению элементов пространственной дисперсионной структуры в зависимости от размера фракции.

-

4. Электромагнитное воздействие на глинистые суспензии сопровождается диспергированием минералов, уменьшением вязкости и радиолизом воды, которое приводит к появлению и формированию новых пространственно-временных коагуляционных структур.

Список литературы Электрофизические методы активации водных суспензий глинистых минералов

- Овчинников, П.Ф. Реология тиксотропных систем/П.Ф. Овчинников, Н.Н. Круглицкий, Н.В. Михайлов. -Киев: Наукова думка, 1972. -120 с.

- Круглицкий, Н.Н. Физико-химические основы регулирования свойств дисперсий глинистых минералов/Н.Н. Круглицкий. -Киев: Наукова думка, 1968. -320 с.

- Клосс, А.И. Электрон-радикальная диссоциация и механизм активации воды/А.И. Клосс//Доклады АН СССР. -1988. -Т. 303, № 6. -С. 1403-1407.

- Харт, Э/Гидратированный электрон/Э. Харт, М. Анбар. -М.: Атомиздат, 1973. -230 с.