Электромиографические характеристики функционального состояния мышц голени и стопы у детей в различные сроки после устранения врожденной косолапости

Автор: Шеин А.П., Шихалева Н.Г., Мурзиков Н.М.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 1, 2006 года.

Бесплатный доступ

Проанализирована динамика функционального состояния мышц голени и стопы у детей после оперативного устранения одно- и двусторонней косолапости по данным глобальной электромиографии. Обследовано 35 больных в возрасте от 5 до 10 лет с типичной формой врожденной косолапости до лечения и в различные сроки (от 1 до 40 месяцев) после его завершения. Показано, что оперативное устранение врожденной косолапости, основанное на использовании разработанных в РНЦ «ВТО» оперативных технологий, индуцирует фазные адаптивные перестройки в системе регуляции активности мышц, обслуживающих голеностопный сустав. Полученные данные свидетельствуют о целесообразности периодического ЭМГ-контроля функционального состояния мышц оперированной конечности с целью направленной коррекции их функций с помощью специализированных средств кинезо- и физиотерапии.

Врожденная косолапость, мышцы, электромиография

Короткий адрес: https://sciup.org/142120886

IDR: 142120886

Текст научной статьи Электромиографические характеристики функционального состояния мышц голени и стопы у детей в различные сроки после устранения врожденной косолапости

Разработанная в РНЦ «ВТО» имени академика Г.А. Илизарова технология устранения врожденной косолапости [1] позволяет постепенно, дозированно устранять в раннем возрасте все компоненты деформации стопы, включая и избыточную внутреннюю или наружную тор-сию костей голени, без дополнительного вмешательства на сухожильно-связочном аппарате [2]. При этом закрепление позитивных результатов оперативного лечения в значительной степени основано на способности миофибрил-лярных структур мышц, обслуживающих голеностопный сустав, адаптироваться к изменению сложившихся в онтогенезе анатомобиомеханических условий их функционирова-

МАТЕРИАЛ

Обследовано 35 больных от 5 до 10 лет с типичной формой врожденной косолапости до лечения и в различные сроки после его завершения (через 3-4 дня после снятия аппарата, а также через 1-6, 7-12 и 13-40 месяцев после выписки ния (новой длине покоя) [3]. В рамках разработки комплексного подхода к решению задач прогнозирования функциональных исходов лечения по Илизарову больных с указанным видом врожденной патологии опорно-двигательного аппарата и управления реабилитационным процессом возникла потребность в получении количественных данных о текущем функциональном состоянии отдельных мышц и мышечных групп оперированной конечности.

Цель настоящей работы состояла в анализе динамики функционального состояния мышц голени и стопы у детей после оперативного устранения одно- и двусторонней косолапости по данным глобальной электромиографии.

И МЕТОДЫ больного из стационара). У 18 больных косолапость была двусторонняя, у 17 - односторонняя. Дозированное устранение деформации стопы с помощью аппарата Илизарова производили в течение 1,5-3 месяцев с последующей фиксацией стопы на срок 2-3 месяца (вначале аппаратом, а затем гипсовой повязкой). Оценку функциональных возможностей мышц производили с помощью глобальной электромиографии. Биоэлектрическая активность отводилась биполярными электродами (межэлектродное расстояние – 10 мм, площадь отводящей поверхности – 0,57 см2 от пяти мышц: m. tibialis ant., m. peroneus long., m. gastrocnemius (c.l.), m. gastrocnemius (c.m.) и m. extensor dig. br. Регистрацию ЭМГ производили при максимальном произвольном напряжении мышц (слева и справа) и при стоя- нии больного в удобной позе. В последнем случае учитывалась активность только первых четырех мышц. Анализируемый показатель – программно рассчитываемая средняя амплитуда суммарной ЭМГ. В работе использована 4канальная цифровая система ЭМГ и ВП Viking-4 (фирма Nicolet, США). Достоверность отличий усредненных значений ЭМГ-показателей от контрольных (интактная конечность у больных с односторонней косолапостью) и дооперационных величин оценивалась с помощью непараметрического критерия Манна-Уитни.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

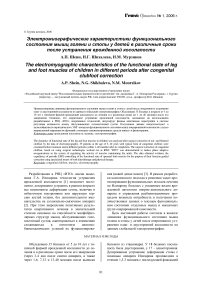

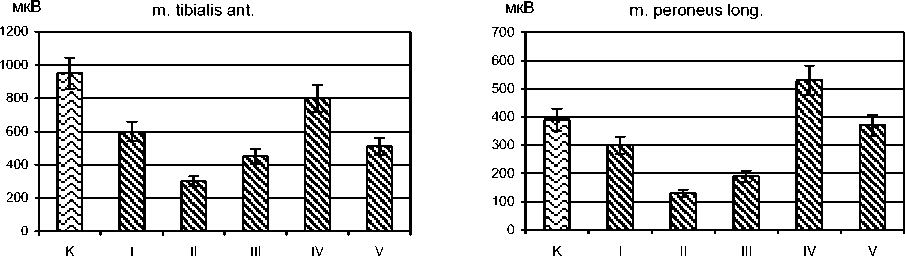

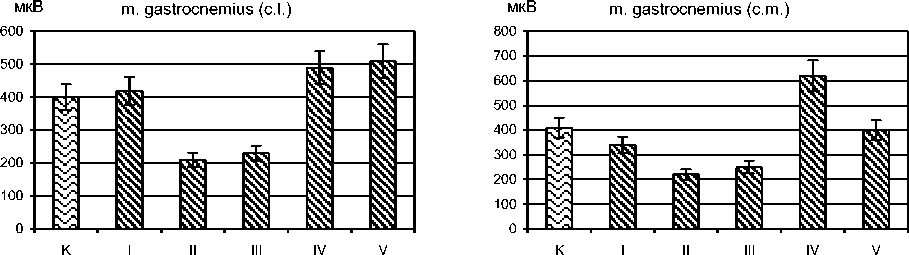

Из представленных в таблице 1 и дополнительно на рисунке 1 данных следует, что до оперативного вмешательства функциональные возможности большинства изученных мышц пораженной конечности, отраженные в амплитуде их суммарной биоэлектрической активно- сти в условиях выполнения теста «максимальное произвольное напряжение», снижены по сравнению с контрольными величинами (данные интактных конечностей у больных с односторонней косолапостью) в среднем в 1,6 раза.

К – контроль

I – до лечения

II – 1-2 дня после снятия гипсовой повязки

-

III – 1-6 месяцев после лечения

-

IV – 7-12 месяцев после лечения

-

V – 13-41 месяц после лечения

Рис. 1. Динамика средней (М±m) амплитуды суммарной ЭМГ различных мышц голени, зарегистрированной в условиях выполнения пробы «максимальное произвольное напряжение»

Таблица 1

Средняя амплитуда ЭМГ (мкВ) мышц оперированной конечности в различные сроки после исправления врожденной косолапости (М m)

|

Мышцы |

Срок обследования |

Амплитуда ЭМГ при максимальном произвольном напряжении |

Амплитуда ЭМГ при стоянии |

|

К(n=18) |

953 100 |

42 13 |

|

|

m. tibialis ant. |

I(n=52) II(n=50) III(n=42) IV(n=31) V(n=23) |

596 78к 293 94кд (49,2%) 445 80к (74,7%) 800 200 (134,2%) 509 71к (85,4%) |

47 15 31 6 (65,9%) 40 9 (85,1%) 57 12 (121,4%) |

|

К(n=18) |

376 61 |

55 13 |

|

|

m. peroneus long. |

I(n=52) II(n=50) III(n=42) IV(n=31) V(n=23) |

300 51 125 23кд (41,7%) 180 20кд (60,0%) 540 129 (180,0%) 359 82 (119,7%) |

91 36 67 18 (73,6%) 95 47 (104,4%) 54 20 (98,2%) |

|

К(n=18) |

410 40 |

33 6 |

|

|

m. gastrocnemius (c.l.) |

I(n=52) II(n=50) III(n=42) IV(n=31) V(n=23) |

441 73 216 46кд (48,9%) 236 39кд (53,5%) 480 149 (108,8%) 510 59 (115,6%) |

42 14 30 7 (71,4%) 35 6 (83,3%) 43 12 (102,4%) |

|

К(n=18) |

411 31 |

75 16 |

|

|

m. gastrocnemius (c.m.) |

I(n=52) II(n=50) III(n=42) IV(n=31) V(n=23) |

337 64 231 61к (68,5%) 254 42к (75,4%) 640 174 (156,7%) 400 54 (118,7%) |

18 3к 25 6 (138,9%) 30 9 (166,7%) 123 36д (683,3%) |

|

К(n=18) |

689 79 |

||

|

m. extensor dig. br. |

I(n=52) II(n=50) III(n=42) IV(n=31) V(n=23) |

270 75к 91 19кд (33,7%) 330 81 (111,1%) 200 12 (74,1%) 226 91 (83,7%) |

- - - - - |

Примечание: К – контроль (данные интактной конечности у больных с односторонней косолапостью ) I – до лечения; II 3-4 дня после снятия аппарата; III 1-6 месяцев после лечения; IV 7-12 месяцев после лечения; V 13-40 месяцев после лечения; буквами индексированы показатели, отличие которых от контрольных («к») и дооперационных («д») величин было статистически значимым (P<0,05); в скобках указаны значения показателей, выраженные в процентах от дооперационных величин; n – число обследованных мышц.

Наибольшее отклонение анализируемого показателя от контрольных величин отмечено в отведении от m. extensor dig. br.

Через 1-2 дня после снятия гипсовой повязки средняя амплитуда суммарной ЭМГ мышц оперированной конечности при выполнении указанной функциональной пробы оказалась более чем вдвое сниженной относительно исходного уровня во всех использованных отведениях: на 50,8 % m. tibialis ant., на 58,3 % m. peroneus long., на 51,1 % m. gastrocnemius (c.l.), на 31,5 % m. gastrocnemius (c.m.), на 66,3 % m. extensor dig. br.

В сроки от 1 до 6 месяцев после лечения амплитуда ЭМГ при выполнении аналогичного функционального теста характеризуется приближением к исходному уровню, а в отведении от m. extensor dig. br. даже несколько превосходит таковой.

Через 7-12 месяцев после снятия иммобилизирующей повязки отмечается «парадоксальное» превышение показателя дооперационных величин в отведениях от мышц голени в среднем на 53,2 %, наиболее выраженное в отведении ЭМГ от m. peroneus long. (на 80,0 %). В несколько меньшей степени экзальтация амплитудного показателя суммарной ЭМГ имеет место и в более отдаленные сроки (спустя 13-41 месяц) после лечения в отведениях от m. pero-neus long. и m. gastrocnemius (c.l.). Наличие фазы экзальтации и динамики амплитудного показателя суммарной ЭМГ, зарегистрированной при максимальном произвольном напряжении, по-видимому, связано с синхронизацией разрядов двигательных единиц. В пользу такого предположения свидетельствует относительно низкая доминирующая частота следования колебаний биоэлектрической активности тестируемых мышц.

По мнению Г.В. Кравцовой с соавт. [4], экзальтацию амплитуды ЭМГ следует рассматривать как один из признаков неполного восстановления функционального состояния нейромотор-ного аппарата после прекращения воздействия патогенных факторов. Есть основания полагать, что феномен экзальтации суммарной ЭМГ мышц голени, зарегистрированной при максимальном произвольном напряжении, отражает вторичную волну адаптивных изменений в системе центральных и периферических сенсомоторных структур, обеспечивающих произвольный контроль мышечного напряжения в условиях прогрессирующего увеличения объема функциональных нагрузок на оперированную конечность.

Известно, что амплитуда ЭМГ мышц нижних конечностей при стоянии характеризует степень их использования центральной нервной системой в коррекции устойчивого вертикального равновесия [5]. У обследованного контингента испытуемых электромиографическая оценка участия мышц оперированной конечности в регуляции вертикальной позы производилась не менее, чем через один месяц после снятия гипсовой повязки. Показано, что общая картина биоэлектрической активности мышц голени при стоянии как до, так и в различные сроки после завершения лечения характеризуется значительной индивидуальной вариативностью.

Тем не менее, в динамике средней амплитуды ЭМГ, зарегистрированной в условиях выполнения указанного функционального теста, также прослеживается определенная закономерность.

В течение первых шести месяцев после лечения амплитуда биоэлектрической активности m. tibialis ant., m. peroneus long. и m. gastrocnemius (c.l.) при стоянии колеблется на сравнительно низком уровне, составляя соответственно 65,9 %, 72,8 % и 71,4 % от исходных величин. В то же время активность m. gastrocnemius (c.m.) превышает исходный уровень на 38,8 %.

C увеличением срока после снятия гипсовой повязки наблюдается возрастание амплитуды суммарной ЭМГ мышц оперированной конечности при стоянии, достигающее к 13-41 месяцу после лечения 121,4 % исходной величины для m. tibialis ant., 102,4 % - для m. gastrocnemius (c.l.) и 683,3 % - для m. gastrocnemius (c.m.). Характерно, что в указанные сроки после прекращения фиксации стопы гипсовой повязкой амплитуда ЭМГ m. peroneus long. при стоянии оказалась сниженной, составляя 59,3 % от доопера-ционной величины.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Полученные нами результаты дооперацион-ных исследований согласуются с отраженными в литературе данными других авторов [2, 3, 6, 7], свидетельствующих о том, что у больных с врожденной косолапостью имеется выраженная анатомо-функциональная недостаточность мышц, иннервируемых малоберцовым нервом. В частности, результаты гистопатологического анализа биопсийного материала m. peroneus br. у 64 детей с врожденной косолапостью установили отклонения в морфометрических показателях мышечных волокон, классифицированные как «диспропорция в распределении их типов» [8].

В ближайшие сроки после устранения врожденной косолапости функциональные возможности мышц голени и стопы по сравнению с дооперационным уровнем снижены, что, по-видимому, является следствием изменения их физиологического натяжения и временного выключения функции голеностопного сустава. В наибольшей степени это касается m. extensor dig. br. и m. peroneus long., и наименьшей – m. gastrocnemius (c.m.). Последняя в определен- ный период времени принимает на себя дополнительную функциональную нагрузку при поддержании устойчивой ортоградной позы. В дальнейшем, при увеличении срока после лечения, наблюдается нормализация биоэлектрической активности тестируемых мышц, сопровождаемая значительным улучшением у обследованных больных походки и прямостояния. Поскольку процесс адаптации сухожильномышечного аппарата голени к новым биомеханическим условиям функционирования и возрастающим функциональным нагрузкам носит выраженный фазный и достаточно индивидуальный характер, подбор и реализацию конкретных реабилитационных программ с использованием специализированных средств кинезо-и физиотерапии (функциональная электростимуляция, ЭМГ-БОС-терапия), направленных на стабилизацию достигнутого в ходе оперативного лечения положения стопы, необходимо осуществлять с учетом данных электромиографи-ческих обследований.

ВЫВОДЫ

-

1. Оперативное устранение врожденной косолапости, основанное на использовании разработанных в РНЦ «ВТО» оперативных технологий, индуцирует фазные адаптивные перестройки в системе регуляции активности мышц, обслуживающих голеностопный сустав.

-

2. Полученные данные свидетельствуют о целесообразности периодического ЭМГ-контроля функционального состояния мышц оперированной конечности с целью направленной коррекции их функций с помощью специализированных средств кинезо- и физиотерапии.