Электронейромиографическая оценка функционального состояния поясничного отдела позвоночника

Автор: Назаренко Н.В., Ремнв А.Г., Голяховский А.В.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Научные школы и памятные даты

Статья в выпуске: 1 т.13, 2017 года.

Бесплатный доступ

Цель: установить характер изменения параметра F-волны у пациентов с дегенеративным спондилолисте-зом поясничного отдела позвоночника и корешковым синдромом. Материал и методы. Обследованы 20 пациентов с клиническим диагнозом «Дегенеративный спондилолистез»; 20 пациентов с корешковым синдромом, обусловленным сдавлением выпавшей грыжей межпозвонкового диска; 20 пациентов контрольной группы. Результаты. Обнаружили уменьшение латентности F-волны в группе пациентов с дегенеративным спондилоли-стезом, отсутствие изменения латентности F-волны в группе пациентов с корешковым синдромом. Заключение. Возможна скрининговая оценка функционального состояния поясничного отдела позвоночника посредством электронейромиографии.

Корешковый синдром, межпозвоночное отверстие, позвоночник, спондилолистез, электронейромиография

Короткий адрес: https://sciup.org/14918418

IDR: 14918418

Текст научной статьи Электронейромиографическая оценка функционального состояния поясничного отдела позвоночника

1Введение. Позвоночник представляет собой основную ось тела позвоночных, характеризующуюся сегментарностью строения. Позвонково-двигательный сегмент (ПДС) является основной структурной единицей позвоночника, состоящей из двух смежных позвонков вместе с соединяющими их диском, фиброзными образованиями (капсула суставов, связки) и мышцами [1]. Подвижность этого сегмента лежит в основе движения позвоночного столба, что позволяет рассматривать ПДС как функциональную единицу позвоночного столба, а позвоночник в целом как функциональную систему.

Межпозвоночное отверстие в ПДС образовано верхней позвоночной вырезкой нижележащего позвонка и нижней позвоночной вырезкой вышележащего позвонка, межпозвоночным диском (спереди и медиально), а также дугоотросчатыми суставами (сзади и латерально) [2]. Из ПДС через межпозвоночное отверстие выходят корешки спинномозговых нервов и радикуломедуллярная вена (по передней поверхности корешка). [3]. Во всех межпозвоночных отверстиях имеется много свободного места, заполненного жировой тканью, и лишь отверстие, образованное L5 и S1 позвонками почти полностью выполнено корешком [4].

В целом в позвоночном столбе различаются три степени подвижности: сгибание и разгибание; лате-рофлексия вправо и влево; осевая ротация.

Объем простых движений в каждом ПДС очень небольшой, но при рассмотрении многочисленных вовлеченных ПДС обнаруживается значительный совокупный эффект.

Сгибание и разгибание происходит в сагиттальной плоскости вокруг фронтальной оси. Общий объем сгибания позвоночника (Ft) составляет 110°, а общий объем разгибания (Et) 140°. Латерофлексия, или боковой наклон позвоночника, происходит во фронтальной плоскости вокруг сагиттальной оси. Общий объем бокового наклона позвоночника (Т) от крестца до черепа достигает 75–85° с каждой стороны. Осевая ротация происходит вокруг вертикальной оси. Осевая ротация всего позвоночника от таза до черепа достигает 90°.

Вовлекаются в движение и функционально изменяются отдельные составляющие ПДС. При разгибании верхний позвонок ПДС движется назад,

уменьшая межпозвоночное пространство и сдвигая его назад, в то время как студенистое ядро направляется вперед.

Спондилолистез — это патологическое смещение тела вышележащего позвонка относительно нижележащего [5]. Частота встречаемости данного заболевания составляет от 2 до 50% в зависимости от расовых и половых различий. Из общего числа больных, обследованных по поводу поясничной боли, у 2,2-24,2% выявляются смещения поясничных позвонков [6]. При этом происходит сдавление корешка сместившимися верхней и нижней позвоночными вырезками. Во время сгибания верхний позвонок движется вперед, межпозвоночное пространство уменьшается и сдвигается к переднему краю, студенистое ядро смещается назад [7].

F-волна, по современным данным, есть двигательный ответ мышцы, периодически регистрируемый при супрамаксимальной стимуляции смешанного нерва и имеющий значительно большую латентность, чем М-ответ. По своей физиологической природе F-волна является ответом мышцы на возвратный разряд, возникающий в результате антидромного раздражения мотонейрона [8].

Цель: изучение зависимости между состоянием межпозвоночных отверстий при определенных движениях в поясничном отделе позвоночника и расположенными в них корешками спинномозговых нервов при спондилолистезе и грыже межпозвонкового диска при помощи электронейромиографии.

Материал и методы. Исследования проводили на электронейромиографе Sapphire Premiere фирмы Medelec (Великобритания). В работе использовали методику регистрации позднего ответа (F-волны) при стимуляции большеберцового нерва, n. tibialis. Исследование выполнено в соответствии со стандартами надлежащей клинической практики (Good Clinical Practice) и принципами Хельсинкской декларации. Протокол исследования одобрен этическими комитетами всех участвующих клинических центров. До включения в исследование у всех участников получено письменное информированное согласие.

Клиническое исследование проведено 60 пациентам. Больные были разделены на две группы. В первую группу вошли 20 мужчин и женщин в возрасте от 28 до 67 лет с корешковым синдромом, обусловленным сдавлением выпавшей грыжей межпозвоночного диска, что подтверждалось клиникой и данными нейровизуализационного исследования (МРТ). Во вторую группу вошли 20 мужчин и женщин в возрасте от 48 до 67 лет с клиническим диагнозом «Дегенеративный спондилолистез». В первой группе регистрировались следующие основные клинические проявления компрессии корешка: выраженная адресная боль, соответствующая дерматому; резко положительные симптомы натяжения. Во второй группе у больных отмечалась боль в ноге без соответствия дерматому, по типу люмбоишиалгии. При проведении МРТ этим больным была исключена грыжа, на функциональных рентгенограммах обнаружена нестабильность в пораженном сегменте позвоночника разной степени выраженности. В третью, контрольную, группу вошли 20 мужчин и женщин в возрасте от 25 до 36 лет, без жалоб, клинически без вовлечения периферической нервной системы.

ЭНМГ-исследование параметра F-волны пациентам проводилось на кушетке в двух положениях тела: лежа на спине и сидя в положении максимального сгибания в поясничном отделе. Активный электрод накладывался m. abductor hallucis. Стимуляция проводилась в дистальном отделе в проекции исследуемого нерва. Параметры стимуляции: длительность стимула 0,2 мс, частота 1 Гц, амплитуда супрамакси- мальная относительно моторного ответа, эпоха анализа 100 мс. Далее проводилась серия ритмической стимуляции. Для анализа использовалось 40 стимулов в серии.

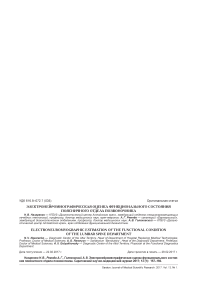

Результаты. В группе обследованных пациентов с дегенеративным спондилолистезом в положении лежа замечено уменьшение средней латентности F-волны на 1-9% относительно положения максимального сгибания у 17 из 20 пациентов (90%) (рис. 1). По МРТ у данных пациентов наблюдался остеохондроз, спондилолистез, у 65% протрузии межпозвоночных дисков на различных уровнях.

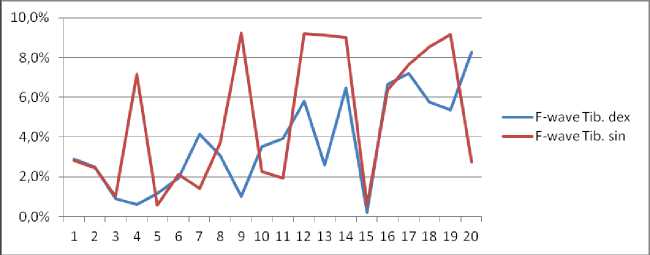

Изменение средней латентности F-волны более 1 % в группе обследованных с корешковым синдромом, обусловленным сдавлением выпавшей грыжей межпозвоночного диска, замечено у 3 из 20 пациентов (15%), у остальных увеличение не превышало 1 % (рис. 2). По МРТ у 70% пациентов наблюдались межпозвонковые грыжи на различных уровнях.

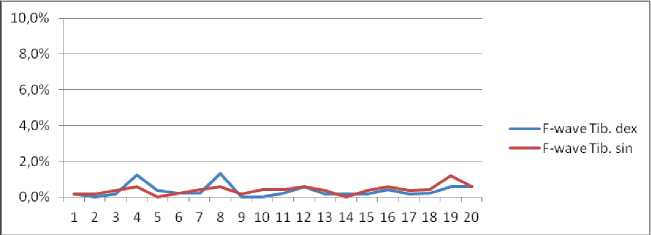

В контрольной группе пациентов уменьшение средней латентности F-волны наблюдалось на величину 0,6-3,5% (рис. 3). При проведении рентгенографического исследования поясничного отдела с функ-

Рис. 1. График изменения средней латентности F-волны у пациентов со спондилолистезом (ось ординат — процент изменения средней латентности, ось абсцисс — пациенты)

Рис. 2. График изменения средней латентности F-волны у пациентов с корешковым синдромом, обусловленным сдавлением выпавшей грыжей МПД (ось ординат — процент изменения средней латентности, ось абсцисс — пациенты)

Рис. 3. График изменения средней латентности F-волны в контрольной группе пациентов (ось ординат — процент изменения средней латентности, ось абсцисс — пациенты)

циональными пробами признаков нестабильности выявлено не было.

Обсуждение. Как видно из полученных данных, в группе пациентов с корешковым синдромом, обусловленным сдавлением выпавшей грыжей межпозвоночного диска, значение средней латентности F-волны не изменяется из-за наличия компрессии корешка, не устранимой при функциональной разгрузке ПДС. В группе пациентов с дегенеративным спондилолистезом имелась функциональная нестабильность ПДС, что обусловливало временную компрессию корешка в межпозвоночном отверстии и приводило на стимуляционной ЭМГ к увеличению временных характеристик F-волн во время нагрузки на ПДС и их уменьшению в состоянии его расслабления. В контрольной группе значение средней латентности F-волны изменяется за счет нормальной функциональной подвижности ПДС, не приводящей к возникновению признаков вовлечения периферической нервной системы.

Заключение. Таким образом, данные об изменчивости латентности F-волны позволяют судить о функциональном состоянии ПДС, их можно использовать при скрининговой оценке в дифференциальной диагностике функциональной и органической компрессии корешка.

Список литературы Электронейромиографическая оценка функционального состояния поясничного отдела позвоночника

- Попелянский Я.Ю. Ортопедическая неврология (вертеброневрология): руководство для врачей. М.: МЕДпресс-информ, 2011; 672 с.

- Луцик А.А., Садовой M.A., Крутько А.В. Дегенеративно-дистрофические заболевания позвоночника. Новосибирск: Наука, 2012; 264 с.

- Бер M., Фротшер M. Топический диагноз в неврологии по Петеру Дуусу: анатомия, физиология. М.: Практическая медицина, 2009; 478 с.

- Епифанов В.А. Остеохондроз позвоночника (диагностика, лечение, профилактика). М.: МЕДпресс-информ, 2008; 272 с.

- Ульрих Э.В., Мушкин А.Ю. Вертебрология в терминах, цифрах, рисунках. СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2004; 187 с.

- Митбрейт И.М. Спондилолистез. М.: Медицина, 1978; 272 с.

- Капанджи А.И. Позвоночник. Физиология суставов. M.: Эксмо, 2009; 344 с.

- Николаев С. Г. Практикум по клинической электромиографии. Иваново: ИГМА, 2003; 264 с.