Электронейромиография в диагностике послеоперационных неврологических осложнений у больных со сколиозом

Автор: Шеин А.П., Криворучко Г.А., Коваленко П.И., Поздняков А.В.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 2, 2006 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования состояла в нейрофизиологическом анализе послеоперационных неврологических расстройств, связанных с воздействием оперативного вмешательства и дозированных тракционных нагрузок на функциональное состояние проводникового аппарата и вовлеченных в реакцию нейронных структур спинного мозга у больных со сколиозом III-IV степени. Проанализированы результаты лечения 8 больных женского пола в возрасте от 13 до 21 года, у которых диагностированы послеоперационные неврологические расстройства (нижний парапарез) различного характера и степени тяжести, верифицированные по данным ЭМГ-обследований с использованием глобальной и стимуляционной электронейромиографии. Полученные данные свидетельствуют о целесообразности использования интра- и послеоперационного мониторинга функций корешково-сегментарных структур и кортикоспинальных трактов в условиях оперативного лечения больных указанной категории.

Сколиоз, неврологические осложнения, электромиография

Короткий адрес: https://sciup.org/142120902

IDR: 142120902

Текст научной статьи Электронейромиография в диагностике послеоперационных неврологических осложнений у больных со сколиозом

Одним из современных методов лечения сколиотической болезни является хирургическая коррекция оси позвоночника. Стремление добиться максимального исправления его деформации при оперативном лечении сколиоза нередко приводит к различным неврологическим осложнениям, встречающимся, по данным различных авторов [1, 3, 4, 9], в 0,6-25,4 % случаев. В частности, в ходе выполнения оперативного вмешательства (дискотомии, наложения аппарата наружной транспедикулярной фиксации позвоночника), существует определенная вероятность нарушения целостности позвоночного канала с последующим развитием ком-прессионно-ишeмического поражения спинного мозга, что актуализирует организацию интра- и послеоперационного нейрофизиологического мониторинга [6, 7, 8, 10]. Компрессионноишемические поражения развиваются, как правило, в связи с отеком, формированием гематом в эпидуральном пространстве на уровне дискотомий, а также проведением стержней аппарата НТФ в непосредственной близости к спинному мозгу и корешкам.

Цель настоящего исследования состояла в нейрофизиологическом анализе послеоперационных неврологических расстройств, связанных с воздействием оперативного вмешательства и дозированных тракционных нагрузок на функциональное состояние проводникового аппарата и вовлеченных в реакцию нейронных структур спинного мозга.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Проанализированы результаты лечения 115 больных, поступивших в клинику РНЦ "ВТО" по поводу диспластического сколиоза III-IV степени [5], которым для коррекции деформации и стабилизации сегментов позвоночника применялся аппарат наружной транспедикулярной фиксации (НТФ). Средний срок лечения в аппарате составил 244 9 дней, пролонгированная коррекция деформации продолжалась в среднем 153 7 дней, средний срок фиксации –

116 4 дня. Пациентам, у которых по данным компьютерной томографии костный блок в оперированном сегменте по истечению 5 месяцев не был сформирован, фиксацию продолжали еще 1-1,5 месяца. После снятия аппарата в течение 6-12 месяцев больные использовали фиксирующий корсет с целью стабилизации достигнутой коррекции. У 8 (7,0 %) больных (женского пола) в возрасте от 13 до 21 года клинически диагностированы послеоперационные неврологические расстройства (нижний парапарез смешанного типа) различной степени тяжести, верифицированные по данным ЭМГ-обследований с использованием глобальной и стимуляционной электронейромиографии (табл. 1).

Используемое оборудование цифровая система ЭМГ и ВП «Viking-IV» (Nicolet, США), включающая в себя опции магнитоимпульного стимулятора Quadropuls (Magstim, Великобритания) и пакет прикладных программ, обеспечивающих регистрацию и анализ произвольной и вызванной форм биоэлектрической активности мышц. Комплекс методик, включал регистрацию и анализ транскраниально вызванных потенциалов (ТВП) с отведением ТВП от m. tibialis ant., М-ответов (m. tibialis ant., m. extensоr dig. br., m. gastrocnemius (c.l.), m. soleus, m. flexor dig. br., m. rectus fem.), Н-рефлексов (m. gastrocnemius c.l., m. soleus), полисинаптических ответов (ПСО) в отведении от m. tibialis ant. при короткосерийной стимуляции n. plantaris (число импульсов в серии 10, частота – 20 Гц, длительность одиночного стимула – 1 мс, интенсивность двойной порог контрактильного ответа мышц подошвенной поверхности стопы), глобальной ЭМГ (функциональные пробы: «расслaбление» и «максимальное произвольное напряжение»; объекты тестирования: m. tibialis ant., m. gastrocnemius c.l., m. biceps fem., m. rectus fem.). Тестировали одноименные группы мышц слева и справа. В качестве контроля использованы данные 32 здоровых испытуемых 17-24 лет. Обследования производились до лечения, спустя 1 месяц после оперативного вмешательства, перед снятием аппарата НТФ, а также через 6 (1-й контроль), 12 (2-й контроль) и 24 месяца (3-й контроль) после окончания лечения. Направление больных на дополнительные обследования (в режиме послеоперационного мониторинга) производилось по клиническим показаниям. В качестве контроля использованы данные 32 здоровых испытуемых 17-24 лет.

Таблица 1

Основные характеристики больных анализируемой выборки

|

№ п/п |

Больная |

Пол |

Возраст |

Арх. номер истории болезни |

Вероятный уровень поражения |

Вид и тяжесть пареза |

|

1 |

А. |

Ж |

13 |

39079 |

Th 11 |

Смешанный, грубый |

|

2 |

Б. |

Ж |

14 |

35202 |

Th 12 |

Смешанный, грубый |

|

3 |

М. |

Ж |

13 |

37621 |

Th 10 |

Спастический, легкий |

|

4 |

П. |

Ж |

16 |

38793 |

L 5 |

Вялый, легкий |

|

5 |

Р. |

Ж |

17 |

27697 |

T 9 |

Спастический, грубый |

|

6 |

С. |

Ж |

17 |

32618 |

Т 8 |

Спастический, грубый |

|

7 |

С-ва |

Ж |

16 |

27213 |

Т 9 |

Спастический, легкий |

|

8 |

Ш. |

Ж |

21 |

37373 |

Th 12 |

Смешанный, грубый |

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Пациентам анализируемой выборки, производили дискотомию (больная М., 13 л., и/б 37621; больная Р., 17 л., и/б 27697; больная С., 17 л., и/б 32618; больная С-ва., 16 л., и/б 27213; больная Ш., 16 л., и/б 37373), передний расклинивающий спондилодез с использованием в качестве имплантата пористого никелида титана (больная А., 13 л., и/б 39079), гомокость (больная П., 16 л., и/б 38793), аутокости (больная Б., 14 л., и/б 35202).

У всех перечисленных пациентов в раннем послеоперационном периоде выявлены манифестирующие клинические признаки раздражения или сдавления спинного мозга в виде нижнего парапареза, отличающегося у различных больных по характеру (спастический, вялый, смешанный), тяжести и степени регресса к моменту снятия аппарата НТФ. Больные данной выборки жаловались на умеренные диффузные боли и слабость в нижних конечностях, парестезии, снижение активных движений в конечностях, а также наличие (у некоторых) клонусов стоп.

Результаты проведенного нами анализа свидетельствуют о том, что в одном случае развитие нижнего (преимущественно спастического) парапареза связано с нарушением кровоснабжения спинного мозга в бассейне артерии Адамкевича (больная С., 17 л., и/б 32618; отсутствие активных движений в нижних конечностях, активные клоноиды в стопах, мышечная сила 3 б.). У остальных пациентов формирование нижнего парапареза было связано с проникновением стержней аппарата НТФ в полость позвоночного канала на уровне грудного и поясничного отделов позвоночника, верифицированным по данным компьютерной томографии, что вызывало преходящую компрессию дурального мешка (больная А., 13 л., и/б 39079; больная Р., 17 л., и/б 27697; больная С- ва, 16 л., и/б 27213; больная Ш., 16 л., и/б 37373; больная Б., 14 л., и/б 35202; больная М., 13 л., и/б 37621; больная П., 16 л., и/б 38793). Использованы следующие способы купирования развившихся иннервационных расстройств: удаление компримирующих спинномозговые структуры стержней-шурупов аппарата НТФ с последующим их перепроведением; медикаментозная терапия с учетом индивидуальной переносимости препарата (трентал, пирацетам, платифиллин, ортофен, витамины группы «В»), физиолечение (электростимуляция паретичных мышц). Отчетливый регресс неврологической симптоматики отмечен у одного больного к моменту снятия аппарата, у пяти через 12 месяцев после снятия аппарата. У двух больных обнаружено сохранение клинико-нейрофизиологических признаков пареза мышц голени и стопы средней тяжести в отдаленные (более 12 месяцев) сроки после снятия аппарата НТФ.

Данные дооперационных обследований свидетельствуют о наличии некоторых особенностей в нейрофизиологическом статусе сенсомоторной иннервации нижних конечностей у больных анализируемой выборки. В частности, средняя амплитуда суммарной ЭМГ (тест – «максимальное произвольное напряжение») в отдельных отведениях у этих пациентов оказалась существенно ниже контрольных величин в среднем на 43,2 %. К примеру, у трех больных (А., Б. и М.) средняя амплитуда суммарной ЭМГ m. rectus fem. правой и левой нижних конечностей составляла соответственно 0,25 мВ и 0,34 мВ (61 % и 83 % от контрольных величин), 0,28 мВ и 0,28 мВ (68,0 % и 68,0 %), 0,35 и 0,27 мВ (85 % и 66 %); у больной А. значения m. tibialis ant., m. biceps fem. левой и правой ног соответствовали 0,29 мВ и 0,36 мВ (44,5 % и 55 %), 0,38 мВ и 0,44 мВ (58,5 % и 68,5 %) соответственно; у больной П. в отведении от m. gastrocnemius (c.l.) – 0,2 мВ и 0,17 мВ (50 % и 42 %). У всех восьми обследованных больных амплитуда М–ответов m. extensor dig. br. и m. rectus fem. оказалась ниже контрольных величин в среднем на 30,7 %. Что касается отведений от других мышц, то каждая пациентка характеризовалась отличительными особенностями амплитуды и асимметрии их суммарных вызванных потенциалов (М-ответов). Так, у больной А. амплитуда М-ответа оказалась ниже контрольной величины в отведении от левой m. gastrocnemius c.l. (26 мВ (83 %), у больной Р. в отведениях от m. gastrocnemius (c.l.) слева и справа (25 мВ и 22,5 мВ 79,5 % и 71,5 %) и m. soleus (20,5 мВ и 20 мВ – 77 % и 75 %); у больной С. - в отведениях от m. extensor dig. br. слева и справа (5,4 мВ и 5,6 мВ – 51 % и 53 %); у больной Ш. в отведениях от m. tibialis ant. слева и справа (7 мВ и 6,6 мВ – 89 % и 84 %). Показатели Н-рефлексов и ТВП в анализируе- мой выборке больных соответствовали данным контрольной группы. Исключение составила больная С., у которой показатели Н-рефлекса m. gastrocnemius (c.l.) слева (3,4 мВ; 47 %) и ТВП слева и справа (3,1 мВ и 3 мВ; 62 % и 60 %) оказались существенно ниже контрольных величин.

Послеоперационная динамика анализируемых показателей у больных c неврологическими осложнениями также характеризовалась некоторыми особенностями, обусловленными локализацией и тяжестью интраоперационного поражения спинномозговых структур и характером последующих восстановительных изменений.

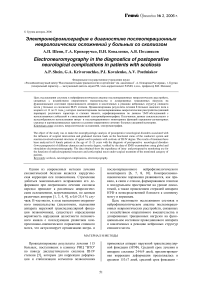

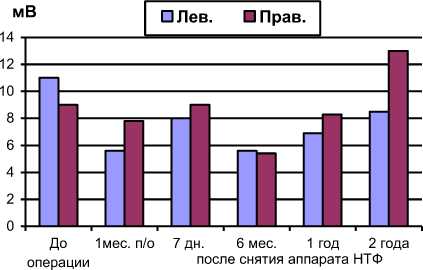

Спустя один месяц после операции во всех четырех отведениях отмечено билатеральное снижение амплитуды суммарной ЭМГ в среднем на 37,8 % от дооперационных величин (рис. 1). У больной М. данный показатель имел тенденцию к дальнейшему снижению, а у больной Р. оставался без существенной динамики на протяжении всего периода аппаратного лечения. Приближение величин амплитуды суммарной ЭМГ к дооперационным происходило через 612 месяцев после снятия аппарата.

Рис. 1. Динамика амплитуды суммарной ЭМГ m. gastrocnemius (c.l.) (Б-я С., 17 л., и/б 32618)

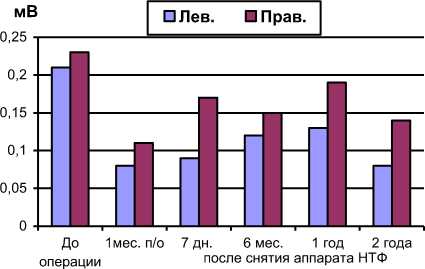

В сравнении с данными дооперационных обследований у больных анализируемой выборки отмечено резкое моно- или билатеральное снижение амплитуды ТВП (рис. 2), сопровождаемое увеличением их латентности, длительности и числа фаз. В частности, у больной А. амплитуда ТВП, отведенного от левой m. tibialis ant. с 6,7 мВ уменьшилась до 0,6 мВ, что составило 9,0 % от дооперационной величины, а его латентность с 25,6 мс возросла до 40,3 мс (157,4 %); у больной Р. амплитуда ТВП левой и правой конечностей в дооперационный период составляла соответственно 3,1 мВ и 3 мВ, а после оперативного вмешательства упала до 0,2 мВ и 0,3 мВ (6,5 % и 10,0 %), а латентность с 26 мс и 23 мс увеличилась до 41 мс и 40 мс (157,7 % и 173,9 %); у больной С. амплитуда ТВП с 3,1 мс и 3 мВ уменьшилась до 0,0 мВ и 0,8 мВ (0,0 % и 26,7 %) а у больной Б. до 1,2 и 2,9 мВ (35,4 % и 56,9 % от дооперационных величин). К моменту завершения аппаратного лечения и спустя 6 месяцев после его снятия ам- плитуда ТВП характеризовалась тенденцией к увеличению, а латентность к уменьшению. В частности, спустя шесть месяцев после снятия аппарата амплитуды ТВП слева и справа у больной А. достигла 3,2 мВ и 4,7 мВ (47,8 % и 59,5 % от дооперационных величин), латентность 27,2 мс и 30,4 мс (106,3 % и 116,9 %). У больной С. амплитуда ТВП спустя шесть месяцев после завершения периода фиксации составила 5,5 мВ и 3,1 мВ (177,4 % и 103,3 %), а латентность 33,7 мс и 25,5 мс (132,2 % и 101,2 %).

мВ

3,5

2,5

1,5

0,5

Лев. Прав.

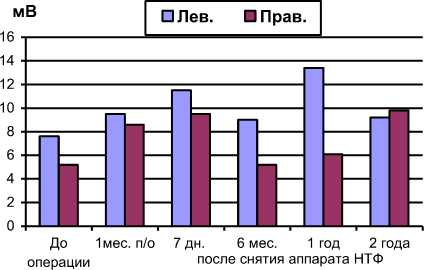

Спустя один месяц после операции практически у всех пациенток в большинстве отведений отмечено снижение амплитуды М-ответов в среднем до 82,7 % от дооперационных величин, что особенно наглядно отражено в динамике соответствующего показателя в отведении от m. tibialis ant. (рис. 4). В момент снятия аппарата и спустя шесть месяцев после завершения лечения больных в стационаре амплитуда М-ответов в большинстве случаев приблизилась к доопера-ционным значениям. Исключение составили больные С. и Р. В частности, у больной С. в отведении от m. tibialis ant., m. extensor dig. br., m. gastrocnemius (c.l.), m. soleus, m. flexor dig. br., динамика амплитуды М-ответов слева и справа характеризовалась тенденцией к дальнейшему снижению. У больной Р. спустя шесть месяцев после лечения амплитуда М-ответов m. tibialis ant., m. gastrocnemius (c.l.), m. soleus также билатерально понизилась в среднем до 70,4 % от дооперационных величин.

До операции

1мес. п/о

7 дн.

6 мес.

1 год

после снятия аппарата НТФ

Рис. 2. Динамика амплитуды ТВП m. tibialis ant. (Б-я Р., 17 л., и/б 27697)

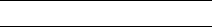

Спустя один месяц после операции у пяти больных амплитуда Н-рефлекса в отведении от m. gastrocnemius (c.l.) увеличилась в среднем на 12,7 % (рис. 3). К моменту завершения лечения она оставалась повышенной, а спустя шесть месяцев после снятия аппарата этот показатель стал снижаться, не достигнув ни в одном из анализируемых случаев дооперационной величины. Исключение составили трое пациентов (М., С., С-ва), у которых спустя один месяц после операции отмечено моно- (1 случай) или билатеральное (2 случая) снижение амплитуды Н-рефлекса m. gastrocnemius c.l. и m. soleus в среднем на 47,8 % и 42,0 %. К моменту завершения лечения в стационаре амплитуда Н-рефлекса m. gastrocnemius (c.l.) этих больных превысила дооперационный уровень и в дальнейшем ее изменения соответствовали динамике указанных показателей ранее упомянутых пяти пациентов данной выборки.

Рис. 3. Динамика амплитуды Н-рефлекса m. gastrocnemius (c.l.) (Б-я Р., 17 л., и/б 27697)

Рис. 4. Динамика амплитуды М-ответа m. tibialis ant.

(Б-я Р., 17 л., и/б 27697)

К концу первого и второго года после прекращения фиксации позвоночника аппаратом ТПФ у обследованных больных отмечена тенденция к регрессу неврологической симптоматики, что сопровождалось приближением двигательного режима оперированных к доопераци-онному, увеличением амплитуды суммарной ЭМГ, М-ответов, ТВП и приближением параметров Н-рефлексов к дооперационным величинам. Тем не менее, у отдельных больных сохранялось существенное отличие некоторых показателей от дооперационных величин. Так, у больной Р. спустя 12 месяцев после операции амплитуда Н-рефлекса в отведении от m. gastrocnemius (c.l.) левой и правой конечности по сравнению с дооперационными величинами оставалась билатерально увеличенной (слева – на 90,8 %, справа - на 142,3 %), амплитуда ТВП – билатерально сниженной (слева – до 32,3 %, справа - до 53,3 %); у б-й С. амплитуда ТВП слева была ниже дооперационной на 67,7 %, справа – на 46,7 %, а их латентности выше соответственно на 43,9 % и 7,5 %. Спустя два года после лечения у больной Р. Н-рефлексы слева и справа оставались повышенными (соответст-

венно на 21,1 % и 88,5 % относительно доопе-рационных), амплитуда суммарной ЭМГ в отведении от m. gastrocnemius (c.l.) и m. biceps fem. – сниженной, составляя в среднем 21,3 % от до-операционной. Амплитуда ТВП у больной С. оставалась пониженной (слева – на 71,0 %, справа – на 63,3 %), а латентность - увеличенной соответственно на 58,8 % и 15,1 %.

В норме ПСО у испытуемых контрольной группы отсутствуют. В анализируемой выборке больных слабо выраженный ПСО до лечения выявлен лишь у одной пациентки (больная С.) а к моменту завершения фиксации позвоночника аппаратом ТПФ ПСО у нее не регистрировались. У большинства больных, характеризуемых наличием клинических признаков послеопера- ционного парапареза спастического и смешанного типов, ПСО проявляются моно- или билатерально в различные сроки (от 2 недель до 12 месяцев) после наложения аппарата ТПФ. Наличие и анализируемые количественные характеристики ПСО (максимальная амплитуда и длительность вспышки биоэлектрической активности m. tibialis ant. в условиях короткосерийной стимуляции n. plantaris) достаточно четко коррелировали как с клиническими проявлениями спастичности, так и с выраженностью отклонений от исходных величин параметров ТВП, Н-рефлексов и показателей суммарной ЭМГ в условиях выполнения теста «расслабление» и «максимальное произвольное напряжение».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Полученные данные позволяют заключить, что использованная методика оперативного лечения сколиоза является малотравматичной по количеству осложнений (7,0 % от общего числа прооперированных больных) и их тяжести. Тем не менее, результаты проведенного исследования, ориентированного на оценку электрофизиологических характеристик тяжести и динамики развившегося вследствие оперативного вмешательства на позвоночнике неврологического дефицита, свидетельствуют о целесообразности использования интра- и послеоперационного мониторинга функций корешковосегментарных структур и кортикоспинальных трактов у больных указанной категории. В этом плане предложенная нами версия специализи- рованного пакета ЭМГ-методик [2] легко реализуема на современных отечественных и импортных цифровых системах ЭМГ/ВП и отличается достаточно высокой воспроизводимостью и информативностью выбранных показателей. Кроме того, представленные в настоящей работе материалы следует рассматривать в качестве обоснования для введения ежедневной (в течение первого полугодия) электростимуляции мышц нижних конечностей в качестве адекватного метода реабилитации больных, перенесших неврологически осложненную оперативную коррекцию оси позвоночника. При этом в особом внимании нуждаются т.н. антигравитационные группы мышц: передняя бедра, задняя голени и мышцы свода стопы.