Электронный атлас солнечного спектра в учебно-образовательном процессе

Автор: Кобанов Н.И., Сотникова Р.Т., Скляр А.А.

Журнал: Солнечно-земная физика @solnechno-zemnaya-fizika

Статья в выпуске: 20, 2012 года.

Бесплатный доступ

На базе ранее созданного «Электронного атласа солнечного спектра» разработана первая завершенная версия комплекта задач для учебного практикума научно-исследовательской направленности, используемого при планировании и непосредственном проведении астрофизических наблюдательных экспериментов, а также в научно-образовательном процессе при обучении аспирантов и студентов соответствующих специальностей.

Короткий адрес: https://sciup.org/142103464

IDR: 142103464 | УДК: 523.9,

Текст научной статьи Электронный атлас солнечного спектра в учебно-образовательном процессе

Важным аспектом деятельности современных научно-образовательных центров (НОЦ) является интеграция науки и образования. Такой подход обеспечивает будущему специалисту дополнительные знания и исследовательские навыки, необходимые для работы по междисциплинарным направлениям, после получения базового образования.

Подготовка студентов физического факультета ИГУ по специальности «космофизика» ориентирована на тематику научных исследований базового института кафедры – ИСЗФ СО РАН, который непосредственно участвует в организации образовательного процесса и обеспечивает высокий уровень научно-исследовательской составляющей учебного плана кафедры.

Примером внедрения инновационной деятельности ИСЗФ в учебно-образовательный процесс подготовки студентов является «Электронный атлас солнечного спектра». Атлас создан [Скляр, 2003, 2008] в отделе физики Солнца и используется при наблюдениях на Горизонтальном автоматизированном солнечном телескопе Саянской обсерватории. Информационные возможности электронного атласа, его основные функции, меню «Поиск» и его команды изложены в статье [Скляр, 2008].

Цель данной работы – показать применение атласа в учебном процессе и кратко перечислить задачи, решаемые на его основе.

Спектральный анализ в астрофизике

Основную информацию об астрофизических объектах можно получить из анализа их излучения. У звезд это излучение выходит из поверхностных слоев – звездных атмосфер. О свойствах более глубоких слоев звезды можно судить только на основании теории, но исходные данные для теоретических расчетов и для их проверки также дает наблюдаемое излучение, выходящее из атмосфер.

Исследование излучения звезды – это анализ ее спектра. Основная задача спектрального анализа – по данным наблюдений спектра звезды определить физические условия в ее атмосфере: температуру, плотность, скорость движения вещества, химический состав, локальное значение напряженности магнитного поля и т. п.

Исследование спектра Солнца чаще всего состоит в измерении интенсивности излучения в спектральных линиях, но распределение энергии в пределах самой спектральной линии и характер спектра зависят от физических и химических свойств атмосферы Солнца. Важнейшие проблемы современной астрофизики также связаны с изучением физических процессов, происходящих на Солнце. Поэтому вполне актуальной представляется разработка комплекса учебных задач, нацеленных на демонстрацию методов спектрального анализа, а «Электронный атлас солнечного спектра», используемый при наблюдениях в ИСЗФ, позволяет ставить задачи на уровне научно-экспериментальных исследований.

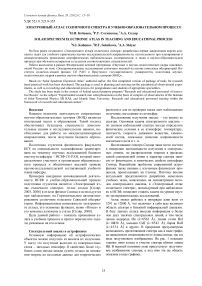

Атлас может работать в интервале длин волн от 3291 до 12000 Å, что включает в себя всю видимую область спектра и ближний инфракрасный диапазон. В базу данных атласа внесена информация о более чем двух тысячах спектральных линий, в том числе линии водорода Hα (λ≈6563 Å), линии гелия HeI (λ=10830 Å), кальция CaII (λ=8542 Å), бария BaII (λ=4554 Å) и других. В программе предусмотрена возможность представления спектра как в виде графика зависимости интенсивности от длины волны, так и в виде полутонового изображения. На рис. 1 показано главное окно атласа и участок спектра вблизи линии Hβ. В верхней половине окна присутствует полутоновое изображение спектра, а под ним эта же область показана в виде графика.

Рис. 1 . Главное окно атласа и участок спектра вблизи линии Hβ: 1 – бегунок для быстрого перемещения по спектру, 2 – поле для ввода длины волны, 3 – кнопки для плавного перемещения по спектру, 4 – поле для изменения скорости прокрутки спектра, 5 – кнопка инвертирования спектра по длине волны, 6 – кнопка повышения контраста полутонового изображения спектра.

Электронный практикум «Космофизика» Первая версия практикума является частью проекта «Электронный атлас солнечного спектра» и включает нижеперечисленные практические работы. Для каждой работы дано краткое описание ее направления и содержательной части. Полная версия практикума представлена в учебном пособии [Сотникова и др., 2012].

«Электронный атлас солнечного спектра» и его функциональные возможности

В процессе выполнения данной практической работы идет знакомство с элементами управления программой, изучаются функции «Поиск» и «Дисперсия», приобретаются навыки оценки разрешающей способности выбранного интервала длин волн и умение делать выводы об изменении вида спектра от заданной дисперсии.

Анализ спектра и химического состава Солнца

Термин «химический состав звезд» употребляют для обозначения двух разных понятий. Первое – это массовые процентные соотношения содержания водорода, гелия и всех более тяжелых элементов. Второе – это детальный химический состав атмосфер звезд, определяемый из анализа спектра высокого разрешения. Задачей данной работы является изучение химического состава по видимой области спектра Солнца. Например, с помощью таблицы эталонов спектров химических элементов от лабораторных источников выполнить качественный анализ спектра Солнца. Используя функцию «Поиск» и команду «По длине волны», отождествить в спектре Солнца главные фраунгоферовы линии, представленные в таблице, и сделать выводы о присутствии соответствующих элементов в химическом составе Солнца. Пользуясь тестовыми окнами атласа, определить интенсивности этих линий. Из анализа полученных интенсивностей и теории образования спектральных линий сделать заключение о возможности изучения структуры солнечной хромосферы.

Вычисление эквивалентной ширины спектральной линии

Эквивалентная ширина является истинной характеристикой линии, так как она пропорциональна полному числу квантов, излучаемых или поглощаемых в линии. В электронном атласе выбирается диапазон длин волн для исследуемой линии и задается дисперсия. Первым этапом является построение профиля исследуемой линии. Передвигаясь вдоль линии равномерно, с выбранным интервалом считывания, сделать измерения интенсивности для каждого шага и рассчитать остаточную интенсивность для каждой точки считывания. Построить зависимость остаточной интенсивности от длины волны, т. е. получить профиль исследуемой спектральной линии (профиль строится с применением программы Excel), для каждой точки профиля рассчитать глубину линии и оценить эквивалентную ширину W λ .

Определение содержания химических элементов в фотосфере Солнца на примере железа

Относительное содержание химических элементов в космических объектах различной природы имеет достаточно высокую стабильность. Поэтому о содержании в них тяжелых элементов зачастую судят по содержанию железа – элемента, наиболее богатого линиями поглощения в коротковолновой области видимого диапазона спектра у звезд спектральных классов А, F, G, K. Опираясь на теорию уширения спектральных линий и теорию переноса излучения в звездных атмосферах, можно получить зависимость между эквивалентной шириной спектральной линии и величиной, пропорциональной концентрации атомов в соответствующем энергетическом состоянии, – так называемую кривую роста. Сравнение теоретических кривых роста с кривыми, полученными из наблюдений, позволяет определять относительный химический состав в звездных атмосферах.

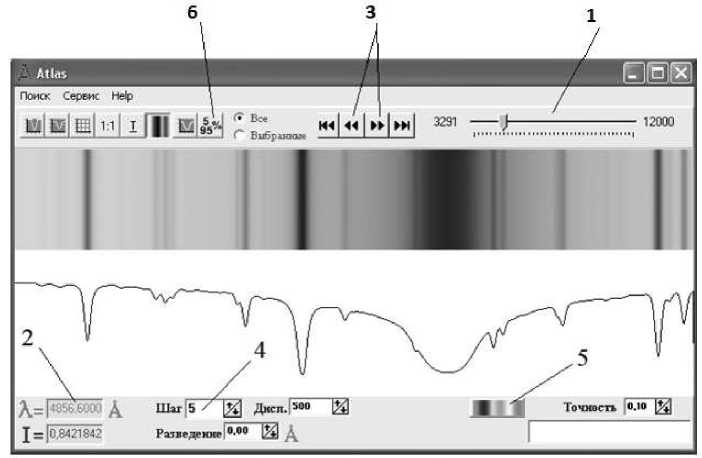

В данной работе предлагается построить кривую роста для линий нейтрального железа в ультрафио- летовом диапазоне Солнца. В качестве исходных данных взяты 62 линии железа в наблюдаемом спектре Солнца [Баязитов, Галлиев, 2000]. С помощью функции «Поиск» по длине волны эти линии можно отождествить в электронном атласе. Конечным итогом алгоритма выполнения всех расчетов является построение графика зависимости lgWλ/λ от lggfλ, который и будет представлять кривую роста для линий нейтрального железа. Примерный вид полученного графика показан на рис. 2. Безразмерная величина f – сила осциллятора линии – представляет собой эффективное число классических осцилляторов, которые по поглощающему действию в данной линии заменяют один атом; g – статистический вес уровня. Для резонансных линий f~1 . Значения g и f известны заранее, они вычисляются с помощью теории атомных спектров. Полученную кривую роста можно сравнить с теоретическими кривыми, построенными на основе лабораторных экспериментов для разных значений параметров. Используя программу Excel и максимально совместив оба графика, можно подобрать теоретическую кривую и по ней оценить содержание Fe (число атомов на основном уровне) и сравнить с химическим составом Солнца по разным моделям.

Определение напряженности магнитного поля по эффекту Зеемана

Цель работы – изучить физические основы измерения магнитных полей на Солнце. Для этого выбрать одну из линий и, задав некоторое значение напряженности продольного магнитного поля (в интервале 500–1000 Гс), рассчитать расщепление, а затем установить его с помощью опции «Разведение»; посмотреть, как изменится контур линии. То же самое (при тех же задаваемых параметрах) сделать для другой линии. Последовательно, по возрастанию, изменять значения магнитного поля и отслеживать расщепление линий. Сделать вывод, в каких линиях наиболее выгодно измерять слабые магнитные поля, а в каких – более сильные.

Определение кинетической температуры солнечной атмосферы на разных высотах по эффекту Доплера

Цель данной работы – изучить физическую природу уширения спектральных линий на примере эффекта Доплера и методику определения кинетической температуры солнечной атмосферы. Через меню «Поиск» и команду «По элементу» выбрать три-четыре фраунгоферовы линии, принадлежащие разным химическим элементам. Критерием отбора линий

Рис. 2 . Кривая роста для линий нейтрального железа.

является высота их образования в солнечной атмосфере. Интервал между высотами образования линий должен быть не менее тысячи километров. Для каждой линии подобрать дисперсию так, чтобы разрешение линии было достаточным для анализа ее профиля. Построить профили выбранных спектральных линий и проверить форму профиля каждой линии на соответствие распределению Гаусса; построить теоретический профиль каждой линии. Для каждой линии сравнить теоретически полученные профили и реальные из электронного атласа. Если реальный профиль в пределах доплеровской ширины линии соответствует теоретическому профилю распределения Гаусса, то его можно использовать для оценки температуры того уровня атмосферы Солнца, высота которого указана в атласе для данной линии. Определить температуру по каждой линии. Построить график изменения температуры атмосферы с высотой; исследовать протекание процесса и сделать выводы.

Линии Нα водорода и K СаII в спектре Солнца

Данная работа посвящена построению и изучению особенностей фотометрических профилей линий Нα водорода и K СаII и физическим механизмам их образования . Для изучения профиля линии K СаII (λ=3934 Å) дисперсия подбирается таким образом, чтобы можно было видеть эмиссионные пики на расстоянии примерно ±0.2 Å от центра линии. С помощью функции «Поиск» и команды «По элементу» в окне атласа задать длины волн линий Нα и K СаII и определить высоты их образования. На основании сравнения высоты образования линий сделать вывод, почему при почти одинаковой высоте их образования неоднородности атмосферы выглядят различно в этих линиях.

Существенное различие между формированием линий Нα водорода и K СаII в солнечной хромосфере можно проиллюстрировать сравнением диаграмм их энергетических уровней. Линия Нα образуется при переходах между вторым и третьим уровнями, расположенными соответственно на 1.5 эВ и 3.4 эВ ниже континуума. Эффективным основным уровнем для переходов линии Нα служит первый возбужденный уровень; энергии возбуждения и ионизации Нα соответственно равны 1.9 и 3.4 эВ. Линию Нα, при детальном балансе между основным и первым возбужденным уровнем водорода, можно рассматривать как резонансную линию элемента с потенциалом ионизации 3.4 эВ. В образовании Нα, с ее низкими потенциалом ионизации и энергией возбуждения, определяющую роль играют фотоэлектрические процессы. Особенность линий, определяемых радиативными процессами, состоит в том, что их функция источника зависит не от локальной температуры, а от электронной температуры тех более глубоких слоев, где возникает непрерывное излучение. Таким образом, образование линия Нα определяется полем излучения фотосферы.

С другой стороны, для линии K СаII верхний и нижний уровни находятся на 8.7 эВ и 11.9 эВ ниже континуума, т. е. ионизованный кальций имеет низкий потенциал возбуждения (≈3 эВ) и высокий потенциал ионизации (≈12 эВ). Доминирующую роль в поведе- нии таких линий занимают процессы столкновений, зависящие в большей степени от температуры среды.

Следовательно, механизм образования линий Нα водорода и K СаII в спектре Солнца определяется в первую очередь различными физическими процессами, при которых каждая линия формируется. Поэтому и различия в структурных особенностях на фильтрограммах, полученных в той или другой линии, могут возникать из-за изменения физических условий среды, например, изменения электронной температуры или плотности.

С учетом вышеизложенного, контраст элементов тонкой структуры в линиях Нα и K СаII может быть использован для определения физических условий в элементах тонкой структуры на высотах образования этих линий.

Заключение

Электронный атлас солнечного спектра, созданный в ИСЗФ для научных наблюдений, в то же время является ценным пособием для студентов и аспирантов, изучающих физику Солнца. Адаптация атласа к учебно-образовательному процессу предоставляет возможность изучения физических методов анализа спектра небесных объектов и вместе с тем дает некоторые реальные представления о научном методе исследований.