Электронный образовательный контент, предназначенный для формирования профессиональных компетенций бакалавров направления подготовки "Прикладная математика и информатика"

Автор: Грезина Александра Викторовна, Панасенко Адольф Григорьевич

Журнал: Образовательные технологии и общество @journal-ifets

Статья в выпуске: 1 т.22, 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье описывается электронный образовательный контент, предназначенный для формирования профессиональных компетенций бакалавров в виде программного комплекса, используемого для построения математических моделей широкого класса механических систем. Описываются физические подходы в исследовании причин самовозбуждения колебаний, понятия геометрической схемы связей и функций чувствительности циклов и отрицательного трения. В качестве примера работы комплекса приводятся результаты численного эксперимента исследования причин самовозбуждения колебаний модели автомобиля. В процессе работы с программным комплексом студенты приобретают навыки построения математических моделей, описывающих самовозбуждение колебаний сложных механических систем. Полученные навыки студенты используют в дальнейшем для выполнения задач учебной, производственной практик и выпускных квалификационных работ.

Программный комплекс, профессиональные компетенции, самовозбуждение колебаний

Короткий адрес: https://sciup.org/140240281

IDR: 140240281

Текст научной статьи Электронный образовательный контент, предназначенный для формирования профессиональных компетенций бакалавров направления подготовки "Прикладная математика и информатика"

Переход на цифровые методы управления, передачи и обработки информации приводит к необходимости внедрения новых образовательных программ [1-3] и соответствующих им методологических подходов. Опыт работы Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского в проектах МЕТАМАТН и TUNING RUSSIA [1-3, 5-6] дал возможность университету разработать собственный образовательный стандарт для информационно-коммуникационных технологий [7,8].

Реализация образовательных программ современных образовательных стандартов невозможна без применения технологий, использующих электронные образовательные средства [9-12]. Формирование профессиональных компетенций, в основном, происходит при изучении специальных дисциплин, в большинстве которых рассматриваются методы построения и исследования математических моделей [1320], а также при прохождении учебной, производственной практик и выполнении выпускных квалификационных работ. На этих стадиях обучения фактически основной (творческой) проблемой является создание адекватных математических моделей. Огромный класс процессов в природе, в частности, в технике являются периодическими. Для них представляется необычайно важным исследование вопроса устойчивости колебаний и возбуждения автоколебаний, например, в машиностроении [17,20], в энергетике [19] и др.

Для формирования навыков, необходимых для построения математических моделей колебательных систем в Институте информационных технологий, математики и механики Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского разработан программный комплекс, написанный на языке программирования С++ в среде визуального программирования Borland C++Builder ТМ . Программный комплекс позволяет находить наиболее значимые причины самовозбуждения колебаний путем анализа геометрической схемы связей изучаемой динамической системы. В работе описываются физические подходы и методика поиска наиболее значимых причин самовозбуждения колебаний механических систем, основанная на понятии геометрической схемы связей [21] и теории чувствительности [18,22-27].

1. Решение задачи определения наиболее значимых причин самовозбуждения колебательных систем с большим числом степеней свободы 1.1. Энергетический анализ причин самовозбуждения колебаний

При подготовке к работе с программным комплексом студенты имеют возможность ознакомиться с определенным классом многомерных колебательных систем, которые можно представить в виде некоторого числа взаимосвязанных осцилляторов [21]. Математическая модель, описывающая колебания таких систем, записывается следующим образом: n

^ ( mjq j + bjq j + cjqj ) = 0, i = 1,2..n.

Если фиксировать в рассматриваемой системе все координаты, положив их равными нулю кроме i -ой, то она выродится в систему с одной степенью свободы, описываемую линейным уравнением второго порядка вида

miiqi + biiqi + c^i =0, где параметры тц, b^ и Сц являются массой, коэффициентами собственного трения и собственной жесткости парциального осциллятора, отвечающего координате q .

Запишем i -е уравнение системы в виде miiqi + biiqi + c^i

- ^ i ( mi jq J + bijq J + cijqj ) .

Это уравнение будем рассматривать как уравнение движения i -го осциллятора, под действием силы Fi , равной

Fi =- ^ i ( mJj + bijq j + cijqj ). (4)

Эта сила Fi есть суммарное воздействие на i -й осциллятор всех остальных осцилляторов. При этом j -й осциллятор действует на i -й с силой fij = - mijq j - bijq j - cijqj . (5)

Аналогично i -й осциллятор действует на j -й с силой fJi = -mjiqi -bjiqi - ^i.

Это взаимодействие двух осцилляторов будем разделять на взаимодействие по координате, скорости и ускорению, и кроме того, на взаимные и направленные согласно таблице 1.

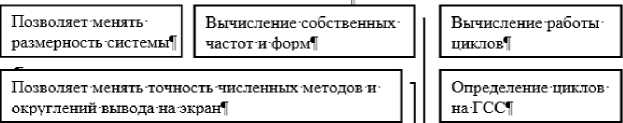

Таблица 1.

Классификация связей

|

Силы взаимодействия (связи) |

По координате |

Скорости |

Ускорению |

|

Взаимные |

ci J = cJi упругости |

bU = bJi трения bi J = — bJ i гироскопические |

mij = mji инерционные |

|

Направленные от i -го осциллятора к j -му |

ci J = °’ cJi * 0 |

bi J = °’ bJ i * ° |

mij = °’ mji * ° |

Взаимное координатное взаимодействие вместе с собственными силами жесткости имеет потенциальную функцию

12 12

2 ciiqi + cijqiqj + 2 cjjqj ■

Взаимные и собственные трения могут быть представлены так называемой диссипативной функцией

1 2 1 2

2 biqi + bijqi^ j + 2 bjjq j, а взаимные инерционные взаимодействия вместе с собственными инерционными силами – кинетической энергией

1 .2

■

- mii^i + mijqiqj

+ 2 mjjq j •

Пусть взаимодействия между осцилляторами разделены на взаимные и направленные. За коэффициентами взаимных сил сохранены старые обозначения, а коэффициенты направленных сил обозначены ту, bi^, с j. В соответствии с этим разделением запишем систему уравнений (1) в виде

Z ( m j q j + т ijqj + bjjq j + byq j + Cijqj + Cyqj ) = 0 . (10)

Умножим уравнения (10) на q j и просуммируем их. В результате после простых преобразований можно прийти к соотношению вида

d

-

— ( T + П ) =- 2 F - A - B - C , (11)

dt где T, F и П - так называемая кинетическая энергия, диссипативная функция и потенциальная энергия,

-

2T = Т mjqq j , 2 F = Tbyqqqj , 2 П = T Cijqtqj , (12)

а A , B и С – функции вида

A = S /~ jq qqj , B = S bjqqqj , C = X cyq q . (13)

Силы взаимодействия, не меняющие величину T + П , назовем консервативными, силы, всегда уменьшающие ее, – диссипативными и силы, могущие ее увеличивать, – активными. Из уравнения изменения энергии (11) непосредственно следует:

-

а) собственные и взаимные упругости и инерционности, а также гироскопические силы – консервативные;

-

б) собственные и взаимные трения, для которых соответствующая часть функции F положительна, – диссипативные, а для которых отрицательна – активные;

-

в) все направленные силы – активные.

Так как при самовозбуждении колебаний в системе ее энергия увеличивается, что может произойти лишь под влиянием активных сил, то для изучения самовозбуждения системы прежде всего следует проанализировать структуру и характер связей.

-

1.2. Геометрическая схема связей и функции чувствительности

Для анализа роли связей введено в рассмотрение геометрическую схему связей ( ГСС ) [21]. Она представляет собой систему взаимодействующих между собой парциальных осцилляторов, которые обозначаются точками, а действующие между ними направленные и взаимные связи (силы) соответственно направленными и ненаправленными отрезками. Замкнутый контур без самопересечений, составленный из ненаправленных отрезков и по крайней мере одного направленного, проходимого в одном направлении, назовем циклом .

Согласно работе [21] основными механизмами возникновения неустойчивости в системах, допускающих осцилляторное представление, являются: а) нарушение так называемой статической устойчивости, когда функция П теряет положительную определенность и становится знакопеременной; б) появление отрицательной диссипации, т.е. возможности подкачки энергии в систему за счет так называемых отрицательных трений; в) наличие замкнутого цикла воздействий с направленной связью, могущей вкачивать энергию в систему.

Поскольку различные связи и циклы по-разному влияют на самовозбуждение колебаний в системе, то для выяснения наиболее опасных причин самовозбуждения была использована теория чувствительности.

Формирование теории чувствительности началось в конце 50-х годов прошлого века с работ Г. Боде [22] в связи с бурным развитием теории управления и теории электрических цепей. Дальнейшее развитие теории чувствительности шло по двум направлениям: первое было обусловлено решением задач автоматического регулирования, теории управления и технической кибернетики [22-26], второе – решением задач анализа и синтеза сложных колебательных механических систем [26,27].

Под функцией чувствительности понимается частная логарифмическая производная от показателя динамического качества Qi по одному из параметров системы а

j

Ф ( Qi , а j ) =

5 ln Qi д ln а j

дQi I Qi 5aj / aj ’

i = 1,2,..., n ,

где Qi - отражает работу направленных связей i -го цикла.

Понятие функции чувствительности может быть использовано для поиска наиболее значимых причин самовозбуждения колебаний в активных системах. Предложенная в работе методика поиска наиболее значимых причин самовозбуждения колебаний опирается на понятие геометрической схемы связей и цикла.

В дальнейшем напрямую функция чувствительности не используется, но студенты получают в рамках самостоятельной работы необходимую информацию о мощном аппарате теории чувствительности из предложенных преподавателем источников, что способствует повышению уровня освоения компетенций. В программном комплексе используется более простой и наглядный метод для исследования не слишком сложных линеаризованных динамических систем, описываемых системой дифференциальных уравнений

( M + M ) q ( t ) + ( В + B ) q ( t ) + ( C + C) q (. t ) = 0 , (15)

где q (t) - вектор обобщенных координат; M, В, С - симметричные матрицы инерционных, диссипативных и жесткостных параметров; М, В, (2 - несимметричные матрицы, элементы которых характеризуют направленные связи (силы) по ускорению, скорости и координате.

Так как студенты во время работы с программным комплексом вводят элементы матриц, входящих в систему уравнений (15) в интерактивном режиме, то уже на стадии формирования матриц они имеют возможность выделить опасные связи и циклы. Более подробное исследование чувствительности циклов и направленных связей производится автоматически.

-

1.3. Алгоритм и программный комплекс

На основе предложенной методики разработан алгоритм поиска наиболее значимых причин самовозбуждения колебаний, который включает в себя следующее:

-

- формирование матриц математической модели, описывающей самовозбуждение колебаний;

-

- построение геометрической схемы связей;

-

- расчет собственных частот и форм колебаний, нахождение потенциально неустойчивых форм колебаний;

-

- расчет функций чувствительности циклов и отрицательных трений;

-

- выделение чувствительных циклов и отрицательных трений с определением их вклада в процентном отношении в работу активных сил, увеличивающих полную энергию системы.

Интерфейс пользователя представлен в виде различного рода меню, диалоговых панелей и диалоговых окон, a также главного окна приложения.

Входными параметрами являются коэффициенты матриц, определяющие математическую модель, а также коэффициенты матриц, которые определяют геометрическую схему связей. В ходе ручного ввода матриц масс и жесткости программа автоматически контролирует симметричность коэффициентов матриц в соответствии с последним изменением. Симметричность коэффициентов матрицы диссипации проверяется с заданной точностью. Положительную определенность матриц пользователь может проверить, выбрав соответствующий пункт в меню «Проверка». В сеансе работы в главном окне приложения выдаются комментарии и подсказки о требуемых действиях.

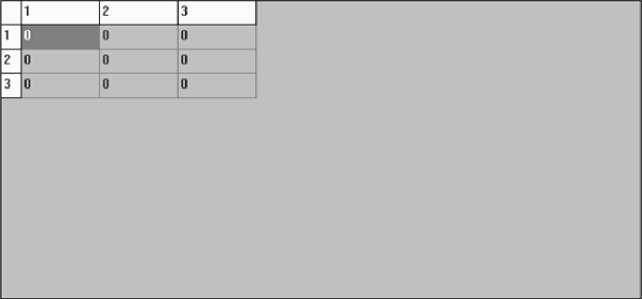

На рисунке 1 представлено главное меню программного комплекса.

Матрицы взаймы* связей Матрицы мапраелевиых семей |

Матрица масс | Матрица диссипащ^ | Матрица жесткости |

систем 3

Показывает текущую-размерность системы^

Показывает число ■ циклов -на ГСС^

Рис. 1. Главное меню программного комплекса

Главное меню комплекса включает в себя следующие режимы: ─ «Файл»;

─ «Правка»;

─ «Проверка»;

─ «Вычисления»;

─ «Помощь».

В режиме «Файл» пользователю предоставляется возможность:

─ создать новую работу;

─ открыть ранее сохраненную работу;

─ сохранить текущую работу;

─ вывести результаты вычислений текущей работы на печать;

─ выйти из комплекса.

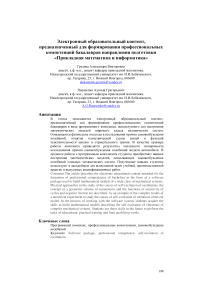

Режим «Правка» позволяет:

-

- изменять размерность системы;

-

- изменять точность численных методов и округления вывода на экран. Режим «Вычисления» позволяет:

─ вычислять собственные частоты и собственные формы колебаний; определять потенциально неустойчивую форму колебаний;

─ определять циклы на геометрической схеме связей;

─ вычислять чувствительность циклов;

─ вычислять работу отрицательных трений.

2. Пример использования программного комплекса

Результаты вычислений выдаются в виде таблиц в главном окне.

Режим «Помощь» позволяет просмотреть файл помощи с описанием программы и краткие сведения о программном комплексе.

В качестве примера работы комплекса рассматривается задача об исследовании причин самовозбуждения малых колебаний кузова и передней подвески автомобиля при равномерном прямолинейном движении с постоянной скоростью V . При построении математической модели [28] в качестве обобщенных координат выбираются поперечные ( y ) и угловые ( Θ ) перемещения кузова, угловые перемещения ψ и ϕ передней подвески относительно горизонтальной оси, направленной по движению, и, соответственно колес, относительно вертикальной оси. Численные значения параметров соответствуют автомобилю ПАЗ-3205.

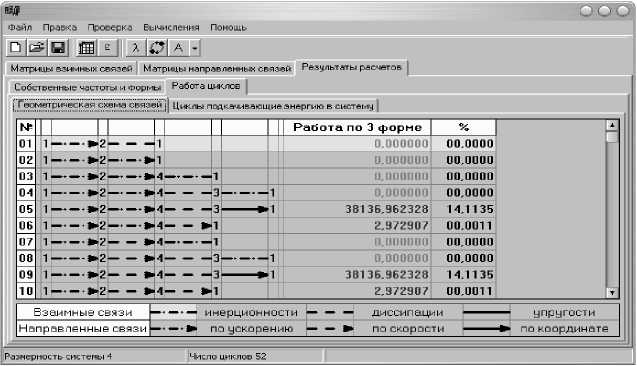

Результаты численного эксперимента представлены на рисунках 2, 3 и 4. На рисунке 2 представлены результаты расчета собственных частот и форм колебаний.

вд ООО

Файл Правка Проверка Вычисления Помощь

SMSZtoET"

Матрицы взимных связей ] Матрицы направленных связей Результаты расчетов |

Собственные частоты и формы

|

Порядковый номер |

1 |

2 |

3 |

4 |

|

|

Собственные числа |

15,253846 |

36,711155 |

45,268973 |

258,3151 |

|

|

Собственные частоты |

2,427724 Гц |

5,042762 Гц |

7,204781 Гц |

41,112125 Гц |

|

|

V[1] |

-0,000211 |

0 |

-0.066313 |

-0.000337 |

|

|

V[2] |

0 |

1 |

0 |

0 |

|

|

V[3] |

-0,999999 |

0 |

0,997783 |

0,004514 |

|

|

V[4] |

1Е-6 |

0 |

0,005608 |

-0,99999 |

|

|

Г 1-ая форма потенциально устойчивая Г 2-ая форма потенциально устойчивая -> 3-ая форма потенциально неустойчивая Г 4-ая форма потенциально устойчивая |

|||||

’азмерность системы 4

Рис. 2. Результаты расчета собственных частот и форм колебаний

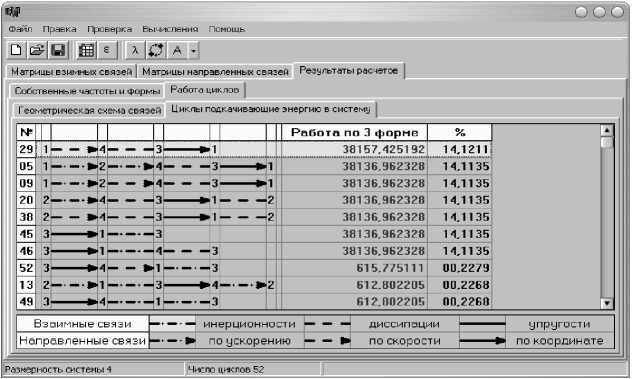

В программном комплексе автоматически формируется геометрическая схема связей по созданным матрицам масс, диссипации, жесткости, взаимных и направленных связей. На рисунках 3 и 4 представлены циклы, на которых осцилляторы Θ, y,ψ и ϕ обозначены соответственно цифрами 1, 2, 3 и 4, а направленные и взаимные связи по координате, скорости и ускорению – сплошной, пунктирной и штрихпунктирной линиями со стрелкой и без стрелки соответственно. Циклы неравнозначны между собой. Используя функции чувствительности найден процентный вклад каждого цикла в суммарную работу всех циклов на потенциально неустойчивой форме колебаний.

Рис. 3. Результаты исследований

Рис. 4. Результаты исследований

Анализ результатов исследований показал, что наиболее чувствительными (наиболее ответственными за подкачку энергии в систему) являются 7 циклов из 52, у которых процентный вклад в суммарную работу направленных связей составляет 14%. Все эти циклы содержат направленную связь по координате, действующую со стороны осциллятора ψ на осциллятор Θ (где ψ – угловое перемещение указанных выше элементов передней подвески, а Θ – угловое перемещение кузова), которая вносит наибольший вклад в суммарную работу системы. С физической точки зрения этот механизм связан с силой увода кузова автомобиля при повороте колеса на угол ψ .

При повороте ведущего колеса со стороны дороги будет действовать сила реакции, в результате которой из-за взаимосвязи будут возбуждаться колебания кузова. Энергия этих колебаний является частью энергии, которая выделилась при сгорании топлива и передается колеблющемуся кузову в результате работы двигателя, взаимодействия дороги с колесами и связям между различными частями автомобиля. Что эти колебания самые опасные можно понять только с помощью разработанного комплекса. Но после того, как они найдены, можно понять их физическую природу и найти способы подавления автоколебаний.

Таким образом, работая с данным программным комплексом, студенты повышают уровень профессиональных компетенций как в области использования информационных технологий, так и в области применения естественнонаучных дисциплин для решения задач, связанных с математическим моделированием.

Заключение

Представленный в статье электронный контент в виде программного комплекса предназначен для формирования профессиональных компетенций бакалавров направления подготовки «Прикладная математика и информатика» в процессе построения адекватных математических моделей конкретных механических систем, которые обеспечивают необходимую для исследований простоту и сохраняют принципиальные особенности рассматриваемых систем, таких как наличие различных связей между степенями свободы, возможность линеаризации математической модели, определения круга задач, которые могут быть решены в таком приближении и т.д. Комплекс позволяет в интерактивном режиме исследовать причины самовозбуждения колебаний, строить геометрическую схему связей и находить наиболее значимые причины самовозбуждения, что помогает студентам глубже понять физические процессы, протекающие в автоколебательных системах, которые изучаются на различных этапах обучения.

Рассмотренный пример применения программного комплекса к изучению самовозбуждений колебаний в автомобиле обнаруживает возможность связать «академическое» изучение модели с «живым» восприятием объекта. Эта возможность позволяет, в частности, повышать мотивацию к обучению – студенты, обладающие развитым воображением, будут стараться осваивать методы, которые позволяют рассматривать и исследовать реальные объекты. В свою очередь у студентов с предпочтением к изучению абстрактных дисциплин развивается интерес к рассмотрению реальных практических объектов. Но и для первых и вторых это приводит к эффективному повышению уровня профессиональных компетенций.

Список литературы Электронный образовательный контент, предназначенный для формирования профессиональных компетенций бакалавров направления подготовки "Прикладная математика и информатика"

- Кузенков О.А., Захарова И.В. Взаимосвязь между проектом METAMATH и продолжающейся реформой высшего образования в России//Образовательные технологии и общество. 2017. Т.20. № 3. С.279-291.

- Modernization of math-related courses in engineering education in Russia based on best practices in European and Russian universities/Soldatenko, I., Kuzenkov, O., Zakharova, I., Balandin, D., Biryukov, R., Kuzenkova, G., Yazenin, A., Novikova, S.//Engineering Education on Top of the World: Industry-University Cooperation, SEFI 2016 44th Annual Conference of the European Society for Engineering Education. -2016. -Tampere, Finland. -P. 16.

- Bedny A., Erushkina L., Kuzenkov O. Modernising educational programmes in ICT based on the Tuning methodology//Tuning Journal for Higher Education. -2014. -V. 1. -№ 2. -P. 387.

- Zakharova I., Kuzenkov O. Experience in implementing the requirements of the educational and professional standarts in the field if ICT in Russian education//CEUR Workshop Proceedings Selected Papers of the 11th International Scientific-Practical Conference Modern Information Technologies and IT-Education, SITITO 2016. -2016. -P. 17-31.

- Кузенков О.А., Кузенкова Г.В., Бирюков Р.С. Разработка фонда оценочных средств с использованием пакета MATHBRIDGE//Образовательные технологии и общество. 2016. Т. 19. № 4. С. 465-478.

- Кузенков О.А., Тихомиров В.В. Использование методологии "TUNING" при разработке национальных рамок компетенций в области ИКТ//Современные информационные технологии и ИТ-образование. 2013. № 9. С. 77-87.

- Гергель В.П., Кузенков О.А. Разработка самостоятельно устанавливаемых образовательных стандартов Нижегородского госуниверситета в области информационно-коммуникационных технологий. Школа будущего. 2012. № 4. С. 100-105.

- Бедный Б.И., Кузенков О.А. Интегрированные программы подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации.//Интеграция образования. 2017. Т. 21. № 4(89). С. 637-650.

- Басалин П.Д., Белоусова И.И. Интерактивные формы обучения в образовательном процессе//Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. -2014. -№ 3-4. -С. 18-21.

- Басалин П.Д., Кумагина Е.А., Неймарк Е.А., Тимофеев А.Е., Фомина И.А., Чернышова Н.Н. ИТ-образование с применением интеллектуальной обучающей среды//Современные информационные технологии и ИТ-образование. -2017. -Т. 13. -№ 4. -С. 105-111.

- Макаров Е.М. Использования Java для проверки компетенций по геометрическому моделированию//Образовательные технологии и общество. -2018. -т. 21, № 1. -с. 494-505.

- Макаров Е.М. Общие системы координат в курсе компьютерной геометрии//Современные информационные технологии и ИТ-образование. -2018. Т. 14, № 4. -С. 817-826.

- Кузенков О.А. Исследование динамической системы вероятностных мер Радона.//Дифференциальные уравнения. 1995. Т. 31. № 4.

- Кузенков О.А., Кузенкова Г.В. Оптимальное управление системами авторепродукции//Известия Российской академии наук. Теория и системы управления. 2012. № 4. С. 26.

- Кузенков О.А. Исследование задач управления динамикой популяций на основе обобщенной модели Колмогорова//Известия Российской академии наук. Теория и системы управления. 2009. Т. 10. № 5. С. 169-176.

- Kusenkov O., Ryabova E. Variational principle for self-replicating systems. Mathematical Modelling of Natural Phenomena. 2015. Т. 10. № 2. С. 115-129.

- Igumnov L.A., Metrikin V.S., Grezina A.V., Panasenko A.G. THE EFFECT OF DRY FRICTION FORCES ON THE PROCESS OF DIELECTRIC WAFER GRINDING В сборнике: Vibroengineering Procedia 22, Dynamics of Strongly Nonlinear Systems. Сер. "22nd International Conference on Vibroengineering" 2016. С. 501-505.

- Грезина А.В. Методика построения упрощенных математических моделей с использованием геометрической схемы связей//Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Математическое моделирование и оптимальное управление. 2003. № 1. С. 107-114.

- Грезина А.В. Математическое моделирование динамики системы электрододержателей дуговых сталеплавильных печей//Вестник Саратовского государственного технического университета. 2004. Т. 4. № 1 (5). С. 5-10.

- Городецкий Ю.И., Грезина А.В. Исследование устойчивости точения длинных валов с различными технологическими приспособлениями//Известия высших учебных заведений. Машиностроение. 1998. № 7-9. С. 126.

- Неймарк Ю.И. Динамические системы и управляемые процессы. -М.: Наука, 1978. 336 с.

- Боде Г. Теория цепей и проектирование усилителей с обратной связью. Издательство иностр. лит. 1948. 112 с.

- Розенвассер Е. Н., Юсупов Р. М. Чувствительность систем автоматического управления. М.: Наука. 1981. 464 с.

- R. Yusupov, E. Rozenwasser. Sensitivity of Automatic Control Systems, CRS Press, Roca Raton, London, New York, Washington, DC, 1999, p. 436.

- Ивановский Р.И. Прикладные аспекты теории чувствительности. Журнал Научно-технические ведомости СПбГПУ. Информатика. Телекоммуникации. Управление. № 6-1. 2011. С. 102-110.

- Eslami, M. Theory of sensitivity in dynam 6-1ic systems. An introduction. Springer-Verlag, Berlin, 1994. 600 pp

- Chan, K.; Tarantola, S.; Saltelli, A.; Sobol', I. M. In Sensitivity Analysis; Chan, K., Scott, M., Eds.; John Wiley & Sons, Chichester, 2000; p 167.

- Неймарк Ю.И., Фуфаев Н.А. Динамика неголономных систем. -М: Наука, 1967, 520 с.