Элементный состав гумусовых кислот чернозема типичного целинного

Автор: Беляева С.А., Мамонтов В.Г., Поляков А.М.

Журнал: Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева @byulleten-esoil

Статья в выпуске: 125, 2025 года.

Бесплатный доступ

Цель работы – изучить элементный состав гуминовых кислот (ГК), гиматомелановых кислот (ГМК) и фульвокислот (ФК) чернозема типичного целинного Курской области. Препараты гумусовых кислот получали экстракцией 0.1 н. раствором NaOH из декальцированной навески почвы по традиционной для нашей страны методике, очистку центрифугированием и электродиализом. ГМК экстрагировали из сырого геля этанолом до обесцвечивания раствора. В полученных препаратах гумусовых кислот определяли: зольность – весовым методом, содержание C, H, N – на автоматическом анализаторе CHNS-varioMicrocube, содержание O находили по разности, степень окисленности и теплоту сгорания – по эмпирическим формулам. Данные элементного состава выражали в массовых и атомных процентах. Самый высокий энергетический потенциал характерен для ГМК, теплота сгорания 18.71 кДж/г. Самый низкий для ФК – 10.99 кДж/г. Согласно полученным данным, ГК чернозема сформированы в основном соединениями циклического типа и обеднены азотом, о чем свидетельствуют отношения Н : С, равное 0.87 и C : N, имеющее значение 16.5. Величина отношения О : С равна 0.50, а степень окисленности +0.13. ГМК и ФК имеют алифатическую природу – величины атомных отношений Н : С, равны 1.26 и 1.57 соответственно, что согласуется с литературными данными. ФК обогащены кислород- и азотсодержащими группировками, величины атомных отношений О : С и C : N, равны 0.90 и 10.8, степени окисленности +0.24. Среди гумусовых кислот ГМК в наибольшей мере обеднены азотсодержащими группировками, величина отношения C : N равна 22.8. В отличие от ГК и ФК, ГМК являются недоокисленными соединениями, что подтверждает величина отношения О : С – 0.44 и отрицательная степень окисленности -0.37. Таким образом, ГМК еще не прошли полностью этап гумификации. Согласно графико-статистическому анализу, их переход в ГК сопряжен с реакциями деметилирования и окисления, дополняемыми дегидрогенизацией. Переход от ГМК к ФК обусловлен четко выраженным процессом окисления, дополняемым слабо проявляющейся гидратацией. Положение гумусовых кислот на диаграмме в координатах степень окисленности (ω) – величина отношения Н : С свидетельствует, что они не только отличаются качеством структурных компонентов, но и находятся на разных стадиях гумификации.

Гуминовые кислоты, гиматомелановые кислоты, фульвокислоты, атомные отношения, степень окисленности

Короткий адрес: https://sciup.org/143185044

IDR: 143185044 | УДК: 631.41 | DOI: 10.19047/0136-1694-2025-125-274-292

Текст научной статьи Элементный состав гумусовых кислот чернозема типичного целинного

Важнейшим компонентом органического вещества автоморфных почв являются гумусовые кислоты. От их качественных и количественных особенностей и соотношения между ними прямо или косвенно зависят практически все свойства и режимы почвы. Согласно современным представлениям в составе гумусовых кислот выделяют три группы компонентов: гуминовые кислоты

(ГК), гиматомелановые кислоты (ГМК) и фульвокислоты (ФК) (Орлов и др., 2005). Такая классификация гумусовых кислот почвы является общепринятой в отечественном почвоведении.

Однако при этом необходимо отметить два обстоятельства. Одно из них заключается в том, что ГМК длительное время выделялись не как группа гумусовых веществ, а как спирторастворимая фракция ГК (Кононова, 1963). Лишь сравнительно недавно они были отнесены Д.С. Орловым (Орлов, 1990), по-видимому, преимущественно на основании работ Г.И. Глебовой (Глебова, 1985), в самостоятельную группу гумусовых веществ почвы.

Второе обстоятельство касается ФК. По существу, этим термином в почвоведении обозначается две группы органических веществ почвы (Заварзина и др., 2021). Одна из них – так называемые ФК по Тюрину – представляет собой все кислоторастворимые вещества, выделяемые при анализе фракционно-группового состава гумуса. В ее состав входят как собственно ФК, так и разнообразные неспецифические органические соединения почвы (Орлов, 1990). Сам И.В. Тюрин считал, что образование ФК происходит за счет конденсации продуктов распада полисахаридов (или полиуронидов) с промежуточными продуктами распада белков (Тюрин, 1965).

Вторая группа представлена “истинными” ФК, очистка которых от неспецифических органических соединений осуществляется с помощью смолы DAX-8 или по Форситу путем адсорбции кислого раствора, остающегося после осаждения ГК и ГМК на активированном угле.

Состав и свойства этих двух групп ФК различны (Уланкина, 2002). По сравнению с ФК по Тюрину, ФК по Форситу имеют более высокую оптическую плотность и степень окисленности. Они более однородны по молекулярно-массовому составу и имеют меньшие значения молекулярных масс, что является следствием обогащенности ФК по Тюрину неспецифическими органическими соединениями.

Однако, несмотря на это, следует отметить, что данные именно о содержании ФК по Тюрину используются для оценки качественного состава гумуса, который устанавливают по величине отношения С гк : С фк (Орлов и др., 2005; Чеботарев, Лебедева,

2023; Шеуджен и др., 2023).

Представляется, что, несмотря на значительную условность группы ФК по Тюрину, оценка ее состава и свойств может быть перспективной при сравнительных исследованиях как генетического плана, так и при характеристике особенностей агрогенного воздействия на органическое вещество почвы.

Элементный состав является фундаментальной характеристикой любых органических соединений, в том числе и гумусовых кислот почвы. Поэтому не случайно к настоящему времени накоплен большой объем информации, характеризующий особенности элементного состава гумусовых кислот, как почв разных типов, так и других природных объектов (Rice, MacCarthy, 1991; Шига-баева, 2014; Лодыгин и др., 2016; Бажина и др., 2019; Шевцова и др., 2019; Перминова, 2000; Орлов и др., 2005; Завьялова и др., 2022).

При этом следует отметить, что обычно исследователи изучают какую-то одну гумусовую кислоту, реже – две и очень редко в литературе приводятся данные, характеризующие элементный состав всех трех групп гумусовых кислот, экстрагированных из одной почвы (Глебова, 1985; Рыбчук, Смирнова, 2019). Причем до настоящего времени наименее изученной остается группа гимато-мелановых кислот почвы.

Цель наших исследований – изучить элементный состав ГК, ГМК и ФК, выделенных из гумусово-аккумулятивного горизонта чернозема типичного целинного.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ

Объектом исследования служил чернозем типичный мощный тяжелосуглинистый на карбонатном лессовидном суглинке. Название почвы по WRB (2022) – Haplic Chernozem (Loamic, Pachic). Почвенные образцы отбирали в Центрально-Черноземном государственном биосферном заповеднике им. А.А. Алехина на участке целинной некосимой степи из слоя 0–20 см гумусовоаккумулятивного горизонта А. Свойства этого объекта хорошо изучены и неоднократно освещались в литературе (Путеводитель…, 1974; Когут и др., 2019; Мамонтов и др., 2020; Артемьева и др., 2021, 2022). Климат умеренный. Среднемноголетняя темпе- ратура воздуха равна +5.8 °C. Среднегодовое количество осадков составляет 570 мм, Cорг 4.8–5.1%, pH 6.8–6.9. Почвообразующими породами являются Валдайские лессовидные суглинки тяжелого гранулометрического состава, подстилаемые Днепровскими суглинками среднего гранулометрического состава.

Гумусовые кислоты экстрагировали 0.1 н. раствором NaOH после предварительного декальцинирования навески почвы до предельного извлечения по стандартной методике (Орлов, Гришина, 1981). ГК и ГМК осаждали 10%-ным раствором HCl и отделяли от надосадочной жидкости центрифугированием. Кислый раствор, содержащий ФК по Тюрину, пропускали через катионит в Н-форме, упаривали и подвергали электродиализу, после чего высушивали под феном досуха.

Сырой гель, состоящий из ГК и ГМК, растворяли в 0.1 н. растворе NaOH и очищали от коллоидных частиц центрифугированием в течение 30 мин при 8 000 об/мин, после чего пропускали через свечу Шамберлена. ГК и ГМК осаждали из очищенного от коллоидов раствора 10%-ным раствором HCl и отделяли от надосадочной жидкости центрифугированием. Сырой гель ГК и ГМК подвергали электродиализу, после чего экстрагировали ГМК из сырого геля этанолом до обесцвечивания раствора. Высушивали ГК и ГМК на кипящей водяной бане.

В полученных препаратах гумусовых кислот определяли: зольность весовым методом после сухого сжигания, содержание C, H, N на автоматическом анализаторе CHNS-varioMicrocube, содержание O находили по разности, степень окисленности и теплоту сгорания – по эмпирическим формулам (Орлов, Гришина, 1981).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты элементного анализа гумусовых кислот чернозема типичного целинного представлены в таблице 1.

Согласно полученным данным, больше всего гумусовые кислоты содержат углерода – 41.03–57.51 мас. %, вторым по значимости элементом является кислород, количество которого находится в пределах 33.88–49.16 мас. %. Содержание водорода составило 4.05–6.07 мас. %, а азота – 2.54–4.41 мас. %. Такой элемент- ный состав характерен для гумусовых кислот почвы (Rice, MacCarthy, 1991; Орлов и др., 2005; Мамонтов, 2023).

Таблица 1. Элементный состав гумусовых кислот чернозема типичного целинного, M ± m∙t 05 (среднее ± доверительный интервал), мас. %

Table 1. Elemental composition of humic acids in Haplic Chernozem, M ± m∙t05 (average ± confidence interval), wt. %

|

Вари -ант |

Зольность, % |

С |

Н |

N |

О |

|

ГК |

1.81 ± 0.02 |

55.36 ± 0.05 |

4.05 ± 0.11 |

3.95 ± 0.03 |

36.64 ± 0.08 |

|

ГМК |

1.50 ± 0.02 |

57.51 ± 0.24 |

6.07 ± 0.09 |

2.54 ± 0.09 |

33.88 ± 0.05 |

|

ФК |

4.50 ± 0.01 |

41.03 ± 0.02 |

5.40 ± 0.01 |

4.41 ± 0.05 |

49.16 ± 0.02 |

При этом между гумусовыми кислотами имеются довольно существенные различия. Больше всего углерода – 57.51 мас. % содержат ГМК. Это на 4% больше, чем у ГК, и почти на 30% больше, чем у ФК. По содержанию водорода ФК и ГМК не очень существенно различаются между собой, тогда как ГК содержат на 25–33% меньше этого элемента. Содержание кислорода самое высокое у ФК – 49.16 мас. %, что более чем на 25% выше, чем у ГК и ГМК. Самое низкое содержание кислорода присуще ГМК, на 6% меньше, чем у ГК, относитеьно ФК. ФК содержат больше всего азота – 4.41 мас. %, у ГК его количество меньше на 10%, тогда как у ГМК более чем на 40%.

Таким образом, отличие ГМК от ГК по элементному составу заключается в меньшем содержании азота и особенно кислорода и более высоком содержании углерода и водорода, что согласуется с литературными данными (Глебова, 1985; Рыбачук, Смирнова, 2019). Хотя по содержанию водорода ФК и ГМК сближаются между собой, по содержанию других химических элементов, особенно углерода и кислорода, они заметно отличаются друг от друга.

Гумусовые кислоты являются важным источником энергии, сведения о которой необходимы для разработки вопросов энергетики почвообразования. Такие данные могут быть получены на основании их теплоты сгорания, рассчитанной по элементному составу гумусовых кислот, выраженному в мас. % (Ковда, 1973; Орлов и др., 2005). Величины теплоты сгорания гумусовых кислот чернозема типичного целинного приведены в таблице 2.

Таблица 2. Теплота сгорания гумусовых кислот чернозема типичного целинного, M ± m∙t05 (среднее ± доверительный интервал), кДж/г.

Table 2. Heat of combustion of humic acids in Haplic Chernozem, M ± m∙t05 (average ± confidence interval), kJ/g.

|

ГК |

ГМК |

ФК |

|

18.31 ± 0.04 |

18.71 ± 0.01 |

10.99 ± 0.04 |

Как следует из полученных данных, самая высокая теплота сгорания – 18.71 кДж/г присуща ГМК, у ГК она близка к этому показателю и составила 18.31 кДж/г. Самый низкий энергетический потенциал характерен для ФК. Он почти на 40% меньше, чем у ГК и ГМК.

Считается, что результаты, выраженные в мас. %, не дают истинного представления об особенностях элементного состава гумусовых веществ. Оно может быть получено лишь в том случае, когда элементный состав выражают в ат. % (Орлов, 1990). Полученные данные представлены в таблице 3.

Таблица 3. Элементный состав гумусовых кислот чернозема типичного целинного, M ± m∙t05 (среднее ± доверительный интервал), ат. %

Table 3. Elemental composition of humic acids in Haplic Chernozem, M ± m∙t05 (average ± confidence interval), at. %

|

Вариант |

C |

H |

N |

O |

|

ГК |

41.2 ± 0.4 |

35.8 ± 0.5 |

2.5 ± 0.1 |

20.5 ± 0.3 |

|

ГМК |

36.5 ± 0.4 |

45.8 ± 0.5 |

1.6 ± 0.1 |

16.1 ± 0.1 |

|

ФК |

28.1 ± 0.3 |

44.0 ± 0.3 |

2.6 ± 0.1 |

25.3 ± 0.2 |

Согласно полученным данным, в элементном составе ГК чернозема типичного целинного преобладает углерод, содержание которого составило 41.2 ат. %. В то время как в элементном составе ФК и ГМК превалирует водород – 44.0 и 45.8 ат. % соответственно, что на 19–22% больше, чем в ГК. Эти кислоты содержат меньше углерода, чем ГК, ГМК на 11%, а ФК – на 32%.

Среди всех гумусовых кислот чернозема самое высокое содержание кислорода присуще ФК – 25.3 ат. %, что на 19% больше, чем у ГК и на 36%, чем у ГМК. Самое низкое количество азота содержат ГМК – 1.6 ат. %, в то время как в ФК и ГК его содержание больше на 62% и 56% соответственно.

Таким образом, судя по элементному составу гумусовых кислот чернозема типичного целинного, выраженному в ат. %, ГМК заметно отличаются от ГК. Они содержат на 22% больше водорода, но меньше азота (на 56%), кислорода (на 17%) и углерода (на 11%) и могут быть отнесены к самостоятельной группе гумусовых кислот почвы.

Одним из способов интерпретации данных элементного состава гумусовых веществ в ат. % является нахождение атомных отношений, позволяющих получить определенное представление о строении их молекул (табл. 4).

Таблица 4. Атомные отношения и степень окисленности гумусовых кислот чернозема типичного целинного

Table 4. Atomic ratios and degree of oxidation of humic acids in Haplic Chernozem

|

Вариант |

H : C |

O : C |

C : N |

ω |

|

ГК |

0.87 ± 0.03 |

0.50 ± 0.01 |

16.5 ± 0.2 |

+0.13 ± 0.03 |

|

ГМК |

1.26 ± 0.03 |

0.44 ± 0.01 |

22.8 ± 0.8 |

-0.37 ± 0.02 |

|

ФК |

1.57 ± 0.02 |

0.90 ± 0.02 |

10.8 ± 0.4 |

+0.24 ± 0.01 |

Гумусовые кислоты чернозема типичного целинного заметно различаются между собой величинами атомных отношений и степенью окисленности. Судя по величине атомного отношения Н : С, равному 0.87, молекулы ГК чернозема сформированы в основном циклическими структурами при заметном вкладе в состав молекул алифатических компонентов. При этом довольно большая величина отношения C : N, оказавшаяся равной 16.5, свидетельствует об очень низкой обогащенности ГК азотсодержащими группировками. Величина отношения О : С равна 0.50, а степень окисленности +0.13.

ГМК и ФК заметно отличаются от ГК своей алифатической природой, о чем свидетельствуют величины атомных отношений Н : С, равные 1.26 и 1.57 соответственно. Обусловлено это обога-щенностью ГМК фрагментами углеводного типа, а ФК значительным количеством неспецифических органических соединений. Наряду с этим, по сравнению с ГК, молекулы ФК гораздо в большей мере обогащены кислород- и азотсодержащими группировками. Об этом можно судить по величинам атомных отношений О : С и C : N, равным 0.90 и 10.8 соответственно, и степени окис-ленности, находящейся на уровне +0.24. ГМК присуща самая низкая величина отношения О : С (0.44) и отрицательная степень окисленности, равная -0.37. Среди гумусовых кислот они в наибольшей мере обеднены азотсодержащими группировками, о чем свидетельствует величина отношения C : N, являющаяся самой высокой и достигающая 22.8 (Глебова, 1985).

Таким образом, между гумусовыми кислотами чернозема типичного целинного имеются как сходства, так и различия. Если ГК и ФК являются окисленными соединениями, то ГМК, в отличие от них, содержат в своем составе значительное количество недоокисленных компонентов. С другой стороны, в составе молекул ФК и ГМК отчетливо преобладают алифатические структуры, тогда как молекулы ГК преимущественно сформированы соединениями циклического типа. ФК заметно отличаются от ГК и ГМК гораздо более высоким вкладом азотсодержащих группировок в построение их молекул. Если обогащенность ФК азотом средняя, то ГК и ГМК – очень низкая (Орлов и др., 2004).

Одним из способов интерпретации элементного состава гумусовых кислот является графико-статистический анализ, позволяющий выявить основные химические изменения и процессы, происходящие с ними при гумификации (Орлов и др., 2005; Черников, 2005).

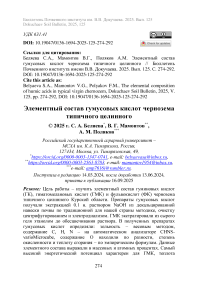

Оценка элементного состава гумусовых кислот чернозема с помощью графико-статистического анализа показала, что на диаграмме атомных отношений Н : С и О : С они занимают три обособленные области (рис. 1). В самой нижней части диаграммы расположены ГК, ГМК и ФК отчетливо сдвинуты вверх и в стороны.

Рис. 1. Диаграмма атомных отношений H : С – O : С (по Д. Ван Кревелену): 1 – ГК, 2 – ГМК, 3 – ФК.

Fig. 1. Diagram of atomic ratios H : C – O : C (according to D. Van Krevelen): 1 – HA, 2 – HMA, 3 – FA.

Гумификация по своей природе процесс окислительный (Александрова, 1980; Орлов и др., 2005). Поэтому можно предположить, что ГМК, которые характеризуются довольно высокой отрицательной степенью окисленности, еще не прошли полностью этап гумификации. Согласно графико-статистическому анализу, их переход в ГК сопряжен с отчетливо выраженными реакциями деметилирования и окисления, дополняемыми дегидрогенизацией.

Считается, что в почве ГК и ФК образуют единую систему, в которой ГК связывают в комплексы определенное количество ФК в соответствии с условиями температуры и влажности в “момент” образования (Дергачева, 2008). Обособление ФК от ГК, согласно графико-статистическому анализу, происходит благодаря процессам гидратации и окисления. Переход от ГМК к ФК обусловлен четко выраженным процессом окисления, дополняемым слабо проявляющейся гидратацией.

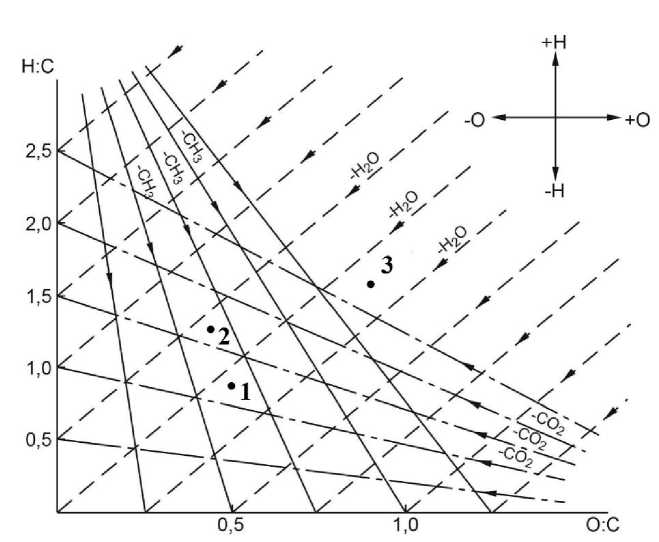

Для характеристики элементного состава гумусовых кислот чернозема наряду с графико-статистическим анализом была использована диаграмма, предложенная Глебовой (Глебова, Орлов, 1980), для построения которой используется величина отношения Н : С и степень окисленности (рис. 2).

Рис. 2. Диаграмма атомных отношений Н : С и степени окисленности: 1 – ГК, 2 – ГМК, 3 – ФК.

Fig. 2. Diagram of atomic ratios H : C and degree of oxidation: 1 – HA, 2 – HMA, 3 – FA.

На рисунке 2 отчетливо обнаруживаются разные области приуроченности гумусовых кислот на диаграмме в соответствии с неодинаковой их обогащенностью алифатическими и кислородсодержащими группировками и степенью окисленности. Это, вероятно, может служить не только подтверждением различий в качестве структурных компонентов, формирующих гумусовые кислоты чернозема, но и указанием на то, что они находятся на разных стадиях гумификации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Гумусовые кислоты чернозема типичного целинного имеют как сходства, так и различия. ГК чернозема сформированы в основном соединениями циклического типа, тогда как в составе молекул ФК и ГМК отчетливо преобладают алифатические структуры. ФК заметно отличаются от ГК и ГМК гораздо более высоким вкладом азотсодержащих группировок в строение их молекул. Если ГК и ФК являются окисленными соединениями, то ГМК, в отличие от них, содержат в своем составе значительное количество недоокисленных компонентов.

Самый высокий энергетический потенциал характерен для ГМК, самый низкий – для ФК.

ГМК заметно отличаются от ГК и могут быть отнесены к самостоятельной группе гумусовых кислот почвы.

Гумусовые кислоты чернозема типичного не только различаются качеством структурных компонентов, формирующих их молекулы, они находятся на разных стадиях гумификации. ГМК, которые характеризуются высокой отрицательной степенью окис-ленности, еще не прошли полностью этап гумификации. Их переход в ГК сопряжен с отчетливо выраженными реакциями деметилирования и окисления, дополняемыми дегидрогенизацией.