Элементный состав зеленых мхов фоновых и техногенно нарушенных территорий

Автор: Сухарева Татьяна Алексеевна

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Биология

Статья в выпуске: 3 (172), 2018 года.

Бесплатный доступ

Представлены данные по химическому составу зеленых мхов - Pleurozium schreberi и Hylocomium splendens в лесных экосистемах Мурманской области, в том числе на территориях Лапландского государственного природного биосферного заповедника и государственного природного заповедника «Пасвик». Выявлены особенности химического состава мхов в различных типах леса. В березняке содержание подвижных макроэлементов N, P, K в зеленых мхах значительно выше, чем в ельниках и сосняках. Установлены возрастные и парцеллярные различия в элементном составе мхов, произрастающих в подкроновых и межкроновых пространствах. Высокая концентрация подвижных элементов N, K, P, Mg, Cu наблюдается в текущем приросте, Al, Fe, Ni - в многолетних побегах. Наибольшие изменения в химическом составе зеленых мхов подкроновых пространств обнаружены в ельниках кустарничково-зеленомошных и березняке разнотравном. Фоновые концентрации Ni и Си в зеленых мхах не превышают 3 и 7 мг/кг соответственно. Показано, что концентрации Al и тяжелых металлов (Fe, Ni, Cu) и серы в зеленых мхах многократно увеличиваются по градиенту загрязнения. Вблизи локального источника загрязнения, на стадии техногенного редколесья, концентрации Са, К, P, Mg, Mn существенно ниже фоновых показателей. Содержание углерода и азота, напротив, возрастает.

Фоновые концентрации, природные и техногенные факторы, северотаежные леса

Короткий адрес: https://sciup.org/14751320

IDR: 14751320 | УДК: 630*581.5:581.192 | DOI: 10.15393/uchz.art.2018.130

Текст научной статьи Элементный состав зеленых мхов фоновых и техногенно нарушенных территорий

В моховом ярусе лесов на северном пределе распространения доминирующими видами напочвенного покрова являются Pleurozium schreberi и Hylocomium splendens . Зеленые мхи - относительно высокозольные растения – 2,3–2,7 % на сухое вещество [11], играют значительную биогеохимическую роль в лесных экосистемах. Мхи поддерживают температурный режим почвы, заселяя и закрепляя прежде всего «безжизненный» субстрат, и способствуют накоплению органического вещества в экосистемах [21]. Выполненный нами ранее сравнительный анализ элементного состава двух видов зеленых мхов показал, что Hylocomium splendens отличается более высоким содержанием азота, а Pleurozium schreberi - железа и никеля. В отношении содержания других элементов оба вида имеют сходный элементный состав [17]. В минеральном составе зеленых мхов преобладают азот, калий и кальций. Таким образом, зеленые мхи определяют азотно-калие-вый тип биогеохимического круговорота. Наряду с этими элементами в зеленых мхах в достаточном количестве аккумулируются кремний, фосфор, магний [12]. Основное количество элементов зеленые мхи поглощают из атмосферы, поскольку у них отсутствует корневая система, за исключением тех незначительных количеств металлов, которые поступают из почвы при пылении.

В условиях атмосферного загрязнения происходит сокращение в первую очередь чувствительных видов – мхов и лишайников, их фитомассы, видового разнообразия [3], [19], трансформируется и элементный состав [13], [14], [18], [24], [25]. Сведения о содержании химических элементов в зеленых мхах имеет высокое индикационное значение для оценки негативных воздействий на лесные экосистемы и используется для мониторинга атмосферных выпадений. Степень пространственно-временных изменений концентраций элементов, поступающих из антропогенных или естественных источников, может быть выявлена путем сравнения с эталонными районами или с фоновыми значениями концентраций элементов в образцах того же вида растений [1].

Данные о содержании химических элементов в зеленых мхах немногочисленны, хотя данный вид является типичным для бореальных лесов. Имеющиеся в научной литературе сведения дают оценку в основном изменению химического состава мхов под воздействием антропогенного воздействия и в меньшей степени характеризуют изменения под влиянием природных факторов. В этой связи актуальной задачей становится определение фоновых концентраций элементов в растениях. В настоящее время при выборе фоновых районов у исследователей возникают сложности, поскольку не нарушенных антропогенной деятельностью территорий остается все меньше в связи не только с локальным, но и трансграничным переносом загрязняющих веществ [2], [10]. Кроме того, на минеральный состав расте-ний оказывают влияние и природные факторы, определяющие повышенный региональный фон для отдельных химических элементов. Типы растительных поясов и типы почвенного покрова также оказывают влияние на содержание химических элементов в растениях [1].

Цель работы – исследование особенностей элементного состава зеленых мхов северотаежных лесов под воздействием природных и техногенных факторов с учетом меж- и внутрибио-геоценотического варьирования на фоновых и техногенно нарушенных территориях Мурманской области.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследования проводили в центральной, югозападной и северо-западной частях Мурманской области. Объектами исследований послужили зеленые мхи – Pleurozium schreberi (Brid.) и Hylo-comium splendens (Hedw.). Полевые исследования выполнены в августе 2007 и 2012 годов в различных районах Мурманской области (Кандалакшский, Мончегорский, Никельский) в разных типах леса. В центральной части области (Мончегорский район) отбор зеленых мхов проводили на сети постоянных пробных площадей Института проблем промышленной экологии Севера ФИЦ КНЦ РАН в ельниках кустарничково-зеленомошных – на стадии дефолиирующих лесов (30-62 км от источника выбросов), в том числе на территории Лапландского государственного биосферного заповедника, и на стадии техногенного редколесья (7 км от источника) по градиенту атмосферного загрязнения от комбината «Североникель» (г. Мончегорск). Основными компонентами выбросов выступают сернистые соединения и тяжелые металлы, оказывающие токсическое воздействие на лесные экосистемы. Стадии техногенной дигрессии северотаежных лесов описаны ранее [8], [9]. Фоновая территория находилась на значительном удалении от источника загрязнения в юго-западной части Мурманской области (Кандалакшский район), 160–175 км от комбината, и включала 4 пробные площади: 2 – в сосновых (сосняки лишайниково-кустарничковые) и 2 – в еловых лесах (ельники кустарничково-зеленомошные). В государственном природном заповеднике «Пасвик» (северо-западная часть области) пробы зеленых мхов отобраны на двух мониторинговых площадках постоянного наблюдения: в сосняке лишайниково-бруснично-зеленомошном (в окрестностях п. Янискоски) и в березняке разнотравном (в долине р. Паз, вблизи острова Варлама). Всего обследовано 9 пробных площадей, на каждой из которых зеленые мхи отобраны в 3–5-кратной повторностях в межкроновых и подкроновых пространствах.

В лабораторных условиях отделяли текущий прирост зеленых мхов от многолетней части. У Hylocomium splendens годичный прирост легко дифференцируется благодаря этажно расположенным облиственным побегам. При разделении Pleurozium schreberi годичный прирост принимали, согласно литературным данным, равным 20 % от живой надземной массы [7]. Результаты исследований, проведенных на Кольском полуострове, свидетельствуют о мало различающихся величинах линейных приростов у Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens в схожих условиях в разные годы [22]. Возраст многолетних побегов, взятых на анализ, не превышал 3 лет. После разделения на возрастные классы зеленые мхи высушивали, взвешивали и размалывали в равной пропорции. Содержание химических элементов в растительных образцах определяли после разложения концентрированной азотной кислотой (мокрое озоление). Металлы (Ca, Mg, Fe, Mn, Cu, Ni, Zn) в образцах определяли методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии, K - атомно-эмиссионной спектрометрии на спектрофотометре атомноабсорбционном AAS-360 , P - фотоколоримет-рическим методом по интенсивности окраски фосфорно-молибденового комплекса (метод Лоури - Лопеса), S - турбидиметрическим методом, N - по методу Кьельдаля, С - по методу Тюрина. Математическую обработку данных проводили с помощью общепринятых статистических методов с использованием пакета программ Microsoft Excel 6.0. Проведена оценка достоверности различия средних значений с использованием непараметрических статистических критериев: U-критерия Манна – Уитни (для попарных сравнений) и Н-критерия Краскела – Уоллиса (StatSoft, Inc., 2010).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Химический состав мхов в природных условиях формирования представлен в табл. 1. Зеленые мхи в исследованных нами типах леса характеризовались сходными особенностями формирования химического состава, и по усредненному содержанию макро- и микроэлементы образуют следующий ряд:

С > N > K > Ca > P > Mg > S > Mn > Al > Fe > Zn > Cu > Ni

Из минеральных элементов в зеленых мхах ненарушенных сообществ преобладает азот, калий, кальций и фосфор. Фоновые концентрации Ni и Сu не превышают 3 и 7 мг/кг соответственно.

Изучение зеленых мхов в разных типах леса свидетельствует о закономерностях в поглощении и аккумуляции некоторых элементов минерального питания. Так, в количественном отношении в березняке разнотравном в зеленых мхах отмечено более высокое содержание азота (H2,41 = 8,0, p < 0,02), калия (H241 = 12,1, p < 0,002), фосфора (H2,4i = 22,8, p < 0,000) по сравнению с исследуемыми ельниками кустарничково-зеленомошными и сосняками лишайниково-кустарничково-зеленомошными. Напротив, содержание марганца (H2,4i = 16,84, p < 0,003) ниже в березняках. Сравнительный анализ хвойных лесов показал, что мхи еловых лесов богаты калием (U15,20 = 73, p < 0,01), фосфором (U15,20 = 46, p < 0,001), магнием (U15,20 = 87, p < 0,04), сосновые – железом (U6,35 = 57, p < 0,003) и алюминием (U6,35 = 76, p < 0,02). Максимальные концентрации углерода в зеленых мхах наблюдаются в сосновых лесах (H2,41 = 21,4, p < 0,000), которые характеризуются также наиболее широкими соотношениями C/N (H2,41 = 21,8, p < 0,000). Показатель C/N определяет участие азота в процессах трансформации и формировании органического вещества почвы. Процессы деструкции и скорость биологического круговорота протекают более интенсивно, чем уже соотношение С/N. В нашем случае минимальными значениями показателя C/N (15-37) характеризуются зеленые мхи березняка разнотравного.

Таблица 1

Элементный состав зеленых мхов (текущий прирост) в подкроновых и межкроновых пространствах в различных типах леса, данные 2007 года

|

Фон |

Заповедник «Пасвик» |

|||

|

Элемент, единицы измерения |

Сосняк лишайниково-зеленомошнокустарничковый |

Ельник кустарничковозеленомошный |

Березняк разнотравный |

Сосняк лишайниково-брусничнозеленомошный |

|

С, % |

52,1 ± 2,0 60,7 ± 3,7 |

41,9 ± 1,1 43,3 ± 1,7 |

42,4 ± 1,6 40,5 ± 1,9 |

46,4 ± 2,0 47,6 ± 2,8 |

|

N, г/кг |

10,7 ± 1,2 11,2 ± 0,6 |

10,2 ± 0,8 13,8 ± 1,1 |

13,5 ± 1,8 26,0 ± 1,6 |

10,5 ± 2,6 9,1 ± 1,0 |

|

K, г/кг |

7,8 ± 0,4 6,6 ± 0,6 |

7,6 ± 0,5 9,6 ± 0,4 |

10,2 ± 0,2 10,4 ± 0,4 |

6,0 ± 0,4 6,3 ± 0,3 |

|

Ca, г/кг |

2,9 ± 0,2 3,2 ± 0,1 |

2,5 ± 0,1 3,2 ± 0,1 |

3,2 ± 0,2 2,8 ± 0,1 |

2,5 ± 0,1 2,5 ± 0,1 |

|

P, г/кг |

1,5 ± 0,2 1,8 ± 0,1 |

1,9 ± 0,1 2,5 ± 0,1 |

2,9 ± 0,0 3,3 ± 0,2 |

1,5 ± 0,2 1,5 ± 0,1 |

|

Mg, г/кг |

1,2 ± 0,1 1,2 ± 0,1 |

1,5 ± 0,2 1,5 ± 0,1 |

2,2 ± 0,1 2,2 ± 0,1 |

1,4 ± 0,1 1,2 ± 0,0 |

|

S, мг/кг |

775 ± 61 1013 ± 43 |

759 ± 40 951 ± 32 |

985 ± 23 1207 ± 5 |

729 ± 13 856 ± 40 |

|

Mn, мг/кг |

689 ± 66 720 ± 45 |

732 ± 68 883 ± 87 |

322 ± 14 218 ± 12 |

418 ± 30 546 ± 40 |

|

Al, мг/кг |

245 ± 47 247 ± 48 |

79 ± 9 1 13 ± 1 1 |

н. о. |

н. о. |

|

Fe, мг/кг |

194 ± 45 214 ± 57 |

43 ± 3 63 ± 5 |

21 ± 5 26 ± 3 |

15 ± 5 21 ± 1 |

|

Zn, мг/кг |

33 ± 4 34 ± 2 |

38 ± 4 48 ± 3 |

43 ± 3 73 ± 4 |

23 ± 1 26 ± 1 |

|

Cu, мг/кг |

6,7 ± 0,8 6,2 ± 0,2 |

6,0 ± 0,5 6,7 ± 0,5 |

11,8 ± 1,1 16,0 ± 0,8 |

12,3 ± 0,8 14,1 ± 0,8 |

|

Ni, мг/кг |

1,9 ± 0,1 2,5 ± 0,2 |

1,6 ± 0,1 2,2 ± 0,2 |

9,4 ± 0,5 15,6 ± 2,5 |

4,5 ± 0,3 15,4 ± 0,8 |

|

C:N |

50,5 ± 2,5 54,5 ± 2,5 |

43,4 ± 3,9 33,8 ± 3,1 |

32,7 ± 4,9 15,7 ± 1,2 |

53,2 ± 1,6 47,6 ± 2,9 |

Примечание. Здесь и в табл. 2, 3 приведены средние значения (± стандартная ошибка). Над чертой – межкроновые пространства, под чертой – подкроновые; н. о. – не определяли.

Известно, что химические элементы распределяются по органам растения неравномерно. Это может быть обусловлено как аттрагирующей способностью органа (органеллы), так и локальным накоплением в результате перехода в малоподвижную форму [5]. Нами выявлены возрастные закономерности формирования химического состава мхов (табл. 2, 3). Наиболее высокая концентрация подвижных элементов N (U4 4 = 1, p < 0,04), K (U4,4 = 1, p < 0,04), P (U4,4 = 0, p < 0,02) наблюдается в текущем приросте зеленых мхов. Известно, что при старении ассимилирующих органов белки в значительной степени подвер- жены распаду, а входящий в них азот высвобождается в форме аминокислот и амидов и оттекает в молодые растущие органы, а также в репродуктивные органы при их формировании [20]. Этот факт может обуславливать снижение азота в многолетних органах растений, что ранее было показано нами для ассимилирующих органов хвойных деревьев, в которых уменьшение содержания азота происходило за счет белковой формы [15].

В текущем приросте зеленых мхов отмечено более высокое содержание Mg (U4,4 = 5, p < 0,04) и Cu (U4,4 = 0, p < 0,02). С возрастом в многолетней части зеленых мхов возрастают концентрации сти от возраста, хотя отмечена тенденция к сни-Al (U4,4 = 5, p < 0,02), Fe (U4,4 = 0, p < 0,02), Ni жению данных элементов в многолетней части (U4,4 = 0, p < 0,02). Не выявлено достоверных из- зеленых мхов. Содержание серы и углерода также менений в содержании Ca, Mn и Zn в зависимо- достоверно не различается.

Таблица 2

Элементный состав зеленых мхов еловых лесов в зоне воздействия комбината «Североникель» (2012 год), мг кг-1 абс. сухого вещества

|

Стадия, км от источника загрязнения |

Ca |

K |

P |

Mg |

Mn |

S |

Al |

Fe |

Zn |

Cu |

Ni |

|

Побеги текущего года |

|||||||||||

|

Фон, 167 |

2355 ± 21 |

7866 ± 584 |

1946 ± 280 |

2281 ± 134 |

867 ± 4 |

622 ± 1 |

60 ± 1 |

40 ± 5 |

27 ± 1 |

5,8 ± 0,4 |

1,2 ± 0,1 |

|

Д, 62 |

3167 ± 103 |

6849 ± 264 |

1573 ± 61 |

1746 ± 25 |

524 ± 29 |

1645 ± 30 |

209 ± 26 |

127 ± 18 |

30 ± 1 |

14,8 ± 0,1 |

13,6 ± 1,5 |

|

Д, 31* |

3222 ± 175 |

7058 ± 147 |

1911 ± 56 |

1414 ± 90 |

812 ± 59 |

1466 ± 82 |

124 ± 5 |

812 ± 59 |

24 ± 1 |

39,3 ± 1,0 |

49,0 ± 3,3 |

|

Р, 7 |

2113 ± 179 |

5609 ± 515 |

745 ± 35 |

622 ± 34 |

55 ± 7 |

2108 ± 97 |

1250 ± 95 |

1058 ± 89 |

46 ± 4 |

700,4 ± 21,5 |

1549,6 ± 69,8 |

|

Многолетние побеги |

|||||||||||

|

Фон, 167 |

1673 ± 126 |

4166 ± 414 |

967 ± 72 |

664 ± 13 |

573 ± 44 |

536 ± 21 |

177 ± 10 |

176 ± 9 |

23 ± 3 |

3,6 ± 0,2 |

2,8 ± 0,1 |

|

Д, 62 |

3083 ± 225 |

4145 ± 74 |

927 ± 17 |

947 ± 24 |

443 ± 13 |

1393 ± 87 |

440 ± 56 |

443 ± 13 |

35 ± 2 |

19,4 ± 1,9 |

29,8 ± 2,5 |

|

Д, 31* |

3127 ± 258 |

4872 ± 391 |

1126 ± 80 |

758 ± 77 |

791 ± 23 |

1234 ± 74 |

249 ± 18 |

791 ± 123 |

106 ± 8 |

58,4 ± 3,1 |

106,1 ± 7,6 |

|

Р, 7 |

510 ± 82 |

2066 ± 213 |

772 ± 39 |

459 ± 38 |

46 ± 7 |

2202 ± 228 |

4703 ± 356 |

2544 ± 320 |

34 ± 4 |

2348,5 ± 338,2 |

2588,1 ± 601,5 |

Примечание. Здесь и в табл. 3: Ф – фон, Д – дефолиирующие леса, Р – техногенное редколесье. * – Лапландский государственный природный биосферный заповедник.

Таблица 3

Содержание азота (N) и углерода (C) в зеленых мхах в процессе техногенной дигрессии ельников кустарничковозеленомошных, 2012 год

|

Стадия, км от источника загрязнения |

С, % |

N, г/кг |

|

Побеги текущего года |

||

|

Фон, 167 |

40,6 ± 0,4 |

11,9 ± 1,7 |

|

Д, 62 |

44,0 ± 0,9 |

7,1 ± 0,2 |

|

Д, 31* |

44,0 ± 1,1 |

7,6 ± 0,5 |

|

Р, 7 |

51,9 ± 2,7 |

13,2 ± 1,5 |

|

Многолетние побеги |

||

|

Фон, 167 |

44,7 ± 1,3 |

7,9 ± 0,2 |

|

Д, 62 |

43,1 ± 1,0 |

5,7 ± 0,3 |

|

Д, 31* |

51,2 ± 5,6 |

5,5 ± 0,3 |

|

Р, 7 |

51,5 ± 4,0 |

10,3 ± 0,9 |

В процессе техногенной дигрессии лесов содержание большинства химических элементов в зависимости от возраста зеленых мхов сходно с фоновым распределением: максимум N, K, P, Mg отмечен в текущем приросте, Al, Fe, Ni – в многолетних органах. При этом изменяется лишь абсолютное содержание элементов минерального питания. Медь, в отличие от фоновых условий, аккумулируется не в текущем приросте, а в многолетних органах зеленых мхов.

Сравнение химического состава зеленых мхов сосняков показало (см. табл. 1), что, несмотря на значительную удаленность заповедника «Пас-вик» – 73 км от источника выбросов (комбината

«Печенканикель», пгт. Никель Мурманской обл.), концентрации Ni (U4,4 = 0, p < 0,02) и Сu (U4,4 = 0, p < 0,02) превышают фоновые значения в 2–6 раз. Концентрация остальных элементов минерального питания в зеленых мхах на территории заповедника сопоставима с фоновым содержанием, за исключением марганца и железа, содержание которых достоверно ниже фоновых показателей (U 4,4 = 0, p < 0,01).

Выявлены парцеллярные различия в элементном составе зеленых мхов, произрастающих в подкроновых и межкроновых пространствах. Наибольшие изменения в химическом составе зеленых мхов наблюдаются в ельниках кустарничково-зеленомошных и березняке разнотравном (см. табл. 1). Под кроной ели ненарушенных фитоценозов в зеленых мхах возрастает концентрация N (U12 8 = 0, p < 0,02), K (U12 8 = 10, p < 0,003), P (U 12,8 = ,6, p < 0,001), Ca (U 12, , 8 = 10, p < 0,003), S (U 12,8 = 9, p < 0,003), Zn (U 12,8 = 22, p < 0,04). В березняках в древесных парцеллах увеличивается содержание N (U3,3 = 0, p < 0,05), S (U 33 = 0, p < 0,05), Mn (U 33 = 3, , p < 0,02), Zn (U 3,3 ,= 0, p < 0,05), Cu (U 3,3 , = 0, p < 0,05), Ni (U3,3 = 0, p < 0,05). В сосновых лесах достоверные парцеллярные различия выявлены только для S (U 10,10 = 6, p < 0,02) и Ni (U 10,10 = 6, p < 0,02), концентрация которых возрастает в подкроновых пространствах. Таким образом, дополнительным источником элементов минерального питания становятся элементы, вымываемые осадками из кроны деревьев и напочвенных растений (кустарничков).

Трансформация химического состава зеленых мхов по сравнению с фоновыми показателями наблюдается на всех пробных площадях по градиенту загрязнения (см. табл. 2). Наши данные подтверждают сведения о том, что зеленые мхи, как и лишайники [16], весьма чувствительны к изменениям окружающей среды и в большом количестве накапливают тяжелые металлы. Так, среднее содержание Al и тяжелых металлов (Fe, Ni, Cu) в зеленых мхах техногенно нарушенных территорий многократно превышает региональный фон. Коэффициенты концентрации (Kc) позволяют определить уровень загрязнения в результате атмосферного переноса поллютантов от источников выбросов и рассчитываются как отношение концентрации элемента в исследуемом объекте при техногенной нагрузке к среднефоновому содержанию, то есть в нашем случае в мхах, произрастающих в условиях регионального фона.

Аномальными считаются концентрации, Кс которых равен или больше 1,5 [4]. По величине коэффициента концентрации, содержания никеля и меди в зеленых мхах на территории, подверженной загрязнению, определяются как аномальные (Кс ≥ 1,5). Максимальный уровень накопления никеля (Кс > 1316) выявлен в текущем приросте зеленых мхов, а меди (Кс ≥ 652) – в многолетних побегах на стадии техногенного редколесья. В дефолиирующих лесах Kc алюминия варьирует в пределах 1,3–3,0, в техногенном редколесье – 20,2–30,1, Kc железа – в 2,5–20,6 и 14,5-26,5 соответственно. Ранее нами отмечались аномально высокие концентрации элементов-загрязнителей в условиях атмосферного воздействия и у других представителей биоты – хвойных деревьев, кустарничков, лишайников [6], [15], [16]. Но зеленые мхи по аккумулирующей способности могут превосходить даже таких известных концентраторов загрязняющих веществ, какими являются лишайники [17].

Высокая аккумулирующая способность мхов связана с тем, что на поверхности этих растений может происходить катионный обмен: основные катионы, входящие в состав зеленых мхов, могут обмениваться на катионы тяжелых металлов, то есть мхи действуют подобно искусственным ионообменникам [23]. Эти растения выполняют важную роль в формировании питательного режима бореальных лесов и создают своеобразный экран, эффективно поглощающий и надолго задерживающий элементы питания, поступающие из атмосферы [9].

Среднее содержание серы в зеленых мхах фоновых районов варьирует в диапазоне 408–785 мг/ кг в текущем приросте и 367-972 мг/кг в многолетних органах. В условиях атмосферного загрязнения концентрация серы значительно превышает фоновые значения. В дефолиирующих лесах Kc варьирует в пределах 2,0–2,6, в техногенных редколесьях – 3,2–4,1.

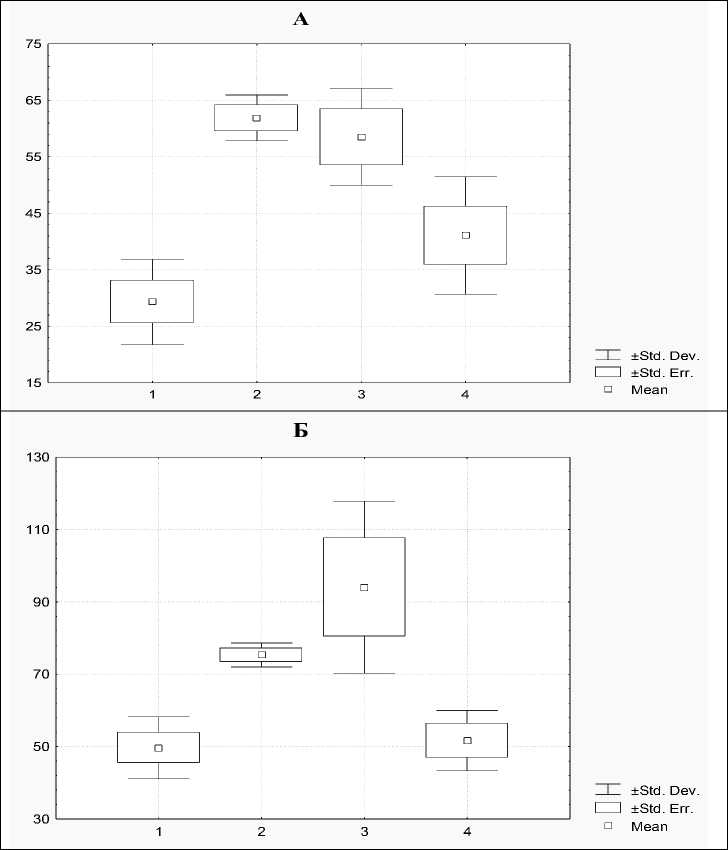

По градиенту атмосферного загрязнения в зеленых мхах изменяются концентрации Ca (Н з,2о = 10,4, p < 0,02), Mn (Н з,2о = 13,1, p < 0,004), P (Н3 , 20 = 11,3, p < 0,01). На стадии дефолиирующих лесов, в том числе на пробной площади в Лапландском заповеднике, содержание кальция в зеленых мхах выше фоновых показателей. Ранее увеличение концентрации Ca на данной стадии было выявлено в лишайнике Cladonia stellaris при одновременном снижении концентрации доступных форм соединений Ca в почве [16]. Повышение содержания кальция в талломах лишайников и зеленых мхах, скорее всего, связано с атмосферным поглощением. Известно, что основными механизмами аккумуляции зелеными мхами минеральных элементов из окружающей среды являются поглощение элементов надземными органами с их поступлением путем обменной диффузии в симпласт клеток и поглощение минеральных элементов из субстрата с помощью ризоидов. Содержание азота в зеленых мхах на стадиях дефолиирующих лесов, напротив, снижается, что может объясняться антагонизмом между Ca и N. В дефолиирующих лесах соотношение C/N в зеленых мхах значительно выше фоновых показателей (рисунок), а это свидетельствует о том, что процессы деструкции мхов после отмирания замедлены.

В техногенном редколесье содержание углерода и азота в зеленых мхах, напротив, возрастает. Скорее всего, увеличение азота в мхах на данной стадии происходит за счет небелковой формы и является адаптационной реакцией растения на высокий уровень эмиссионной нагрузки. Увеличение небелкового азота на данной стадии отмечено для ели сибирской в хвое как текущего года, так и старших возрастных классов [15]. Установлено, что синтез белковых соединений на данных стадиях заторможен. Увеличение содержания углерода в зеленых мхах в дефолииру-ющих лесах (31 км от источника загрязнения, Лапландский заповедник) и редколесье (см. табл. 3) может быть связано с накоплением в растениях вторичных метаболитов [9].

На стадии техногенного редколесья концентрация Ca снижается в 3,3 раза в многолетней части мхов, а в текущем приросте остается сопоставимой с фоновым уровнем. В непосредственной близости от локального источника загрязнения выявлено достоверное ( p < 0,05) снижение концентрации К, P, Mg, Mn.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследования позволили выявить особенности химического состава зеленых мхов, произрастающих в различных типах леса. В березняке содержание подвижных макроэлементов N, P, K в зеленых мхах значительно выше, чем в ельниках и сосняках. Сравнительный анализ хвойных лесов показал, что мхи еловых лесов содержат больше K, P, Mg, а сосновые - C, Fe, Al.

Соотношение C:N в текущем приросте (А) и многолетней части (Б) зеленых мхов в процессе техногенной дигрессии ельников кустарничково-зеленомошных:

1 – фон; 2, 3 – дефолиирующие леса (62 и 31 км от источника соответственно); 4 – редколесье

Установлены парцеллярные различия в химическом составе зеленых мхов подкроновых и межкроновых пространств. Наибольшие изменения в химическом составе зеленых мхов древесных парцелл наблюдаются в ельниках кустарничково-зеленомошных и березняке разнотравном. В еловой парцелле ненарушенных фитоценозов в зеленых мхах возрастает концентрация N, P, Ca, S, Zn. Под кроной березы отмечено более высокое содержание N, S, Mn, Zn, Cu, Ni. Таким образом, дополнительным источником элементов минерального питания для зеленых мхов становятся элементы, вымываемые осадками из кроны деревьев и растений напочвенного покрова.

В процессе техногенной дигрессии лесных экосистем выявлены аномально высокие уровни накопления Al и тяжелых металлов (Fe Cu, Ni)

в зеленых мхах, при этом никель аккумулируется более интенсивно, чем медь. Максимальные уровни накопления никеля и меди выявлены в многолетних побегах зеленых мхов.

В зеленых мхах на территории Лапландского государственного природного биосферного заповедника концентрации S, Al, Fe, Cu, Ni значительно превышают фоновые показатели.

На территории государственного природного заповедника «Пасвик», который значительно удален от источника атмосферного загрязнения, в зеленых мхах выявлено повышенное содержание никеля и меди, что свидетельствует о дальности переноса этих загрязнителей. Концентрация остальных элементов минерального питания на территории заповедника сопоставима с фоновым содержанием, за исключением марганца и железа, что позволяет использовать территорию заповедника как контрольную при проведении оценки состояния лесных экосистем под влиянием природных и антропогенных факторов.

Полученные результаты показали значительное пространственное варьирование химического состава зеленых мхов, которое опре- деляется типом растительного сообщества, внутрибиогенотическими (парцеллярными) варьированием и степенью техногенной трансформации лесных экосистем. Способность накапливать химические элементы определяется также возрастом ассимилирующих органов зеленых мхов.

* Финансовое обеспечение исследований осуществлялось из средств федерального бюджета на выполнение государственного задания по теме № 0233-2015-0004 «Динамика восстановления биоразнообразия и функций наземных экосистем Субарктики в условиях комбинированного действия природных и антропогенных факторов».

THE GREEN MOSS ELEMENTAL COMPOSITION OF THE BACKGROUND

AND INDUSTRIALLY DISTURBED AREAS

Data on the chemical composition of green mosses – Pleurozium schreberi and Hylocomium splendens in the forest ecosystems of Murmansk Region, including the territory of protected natural territories – Lapland Biosphere Reserve and Pasvik Strict Nature Reserve were presented. The chemical composition of green mosses in the forests of different types was revealed. The content of mobile macronutrients N, P, K in green mosses is significantly higher in birch forests than in spruce and pine forests. Differences in the elemental composition of mosses growing in the crown protected areas and between crowns were detected. The highest concentration of mobile elements N, K, P, Mg, Cu was observed in current increments; Al, Fe, Ni – in the long-lived shoots. The most significant changes were revealed in the chemical composition of the green moss growing in crown protected areas of spruce forests and birch forests rich in herbs. The background concentration of Ni and Сu in green mosses do not exceed 3 and 7 mg/kg, respectively. The concentration of heavy metals (Al, Fe, Ni, Cu) and sulfur in green mosses was increased according to the pollution gradient. In close proximity to the local source of pollution, in sparse forests, the concentration of CA, K, P, Mg, Mn was significantly lower against the background levels. At the same time, the content of carbon and nitrogen was increased.

-

* The research was supported by the funds from the Federal budget sources within the framework of the state assignment № 02332015-0004 “Dynamics of the biodiversity restoration and the functions of terrestrial ecosystems of Subarctic in conditions of natural and anthropogenic factors’ impact”.

Список литературы Элементный состав зеленых мхов фоновых и техногенно нарушенных территорий

- Баргальи Р. Биогеохимия наземных растений/Пер. с англ. И. Н. Михайловой. М.: ГЕОС, 2005. 457 с.

- Большунова Т. С., Риханов Л. П., Барановская Н. В. К вопросу о выборе фоновых концентраций химических элементов в лишайниках-эпифитах//Известия Томского политехнического университета. 2015. Т. 326. № 9. С. 33-45.

- Васильева Н. П. Мониторинг северотаежных лесов для оценки экологической ситуации при аэротехногенном загрязнении в субарктическом регионе//Стратегия устойчивого развития регионов России. 2015. № 26. С. 94-108.

- Геохимия окружающей среды/Под ред. Ю. Е. Сает, Б. А. Ревич, Е. П. Янина и др. М.: Недра, 1990. 334 с.

- Ильин В. Б. Тяжелые металлы в системе почва -растения. Новосибирск: Наука, 1991. 151 с.

- Исаева Л. Г., Сухарева Т. А. Элементный состав дикорастущих кустарничков в зоне воздействия комбината «Североникель»: данные многолетнего мониторинга//Цветные металлы. 2013. № 10. C. 86-92.

- Левина В. И. Определение массы ежегодного опада в двух типах соснового леса на Кольском полуострове//Ботанический журнал. 1960. Т. 45. № 8. С. 418-423.

- Лукина Н. В., Никонов В. В. Питательный режим лесов северной тайги: природные и техногенные аспекты/Отв. ред. Л. О. Карпачевский. Апатиты: Изд-во Кольского научного центра РАН, 1998. 316 с.

- Лукина Н. В., Сухарева Т. А., Исаева Л. Г. Техногенные дигрессии и восстановительные сукцессии в северотаежных лесах. М.: Наука, 2005. 245 с.

- Московченко Д. В., Валеева Э. И. Содержание тяжелых металлов в лишайниках на севере Западной Сибири//Вестник экологии, лесоведения и ландшафтоведения. 2011. № 11 С. 162-172.

- Никонов В. В., Лукина Н. В. Биогеохимические функции лесов на северном пределе распространения. Апатиты: Изд-во КНЦ РАН, 1994. 315 с.

- Осипов А. Ф., Манова С. О., Бобкова К. С. Запасы и элементный состав растений напочвенного покрова в среднетаежных сосняках послепожарного происхождения (Республика Коми)//Растительные ресурсы. 2014. Т. 50. Вып. 1. С. 3-11.

- Рассеянные элементы в бореальных лесах/Под ред. А. С. Исаева. М.: Наука, 2004. 616 с.

- Рогова Н. С., Рыжакова Н. К., Борисенко А. Л., Меркулов В. Г. Изучение аккумуляционных свойств мхов, используемых при мониторинге загрязнения атмосферы//Оптика атмосферы и океана. 2011. Т. 24. № 1. С. 79-83.

- Сухарева Т. А. Динамика содержания азота в хвое ели сибирской в условиях воздушного промышленного загрязнения//Вестник Башкирского государственного аграрного университета. 2014. № 3. С. 102-105.

- Сухарева Т. А. Элементный состав талломов лишайника Cladonia stellaris в условиях атмосферного загрязнения//Труды Карельского научного центра РАН. 2016. № 4. С. 70-82 DOI: 10.17076/eco259

- Сухарева Т. А. Использование зеленых мхов и лишайников при оценке состояния лесных экосистем в естественных и антропогенно-нарушенных условиях//Биодиагностика природных и природно-техногенных систем: Материалы XV Всероссийской научно-практ. конф. с междунар. участием. Кн. 1. Киров: ВятГУ, 2017. С. 205-208.

- Тарханов С. Н., Бирюков С. Ю. Реакция листостебельных мхов на воздействие аэротехногенного загрязнения в условиях северной тайги бассейна Северной Двины//Лесной вестник. 2013. № 3 (95). С. 40-44.

- Черненькова Т. В., Королева Н. Е., Боровичев Е. А., Мелехин А. В. Изменение организации лесного покрова макросклонов к озеру Имандра в условиях техногенного загрязнения//Труды Карельского научного центра РАН. 2016. № 12. С. 3-24 DOI: 10.17076/eco251

- Чернобровкина Н. П. Экофизиологическая характеристика использования азота сосной обыкновенной. СПб.: Наука, 2001. 175 с.

- Шмакова Н. Ю., Ермолаева О. В. Рост и накопление массы Polytrichum commune в лесном поясе Хибин//Ученые записки Петрозаводского государственного университета. 2017. № 6 (167). С. 38-44.

- Ermolaeva O. V., Shmakova N. Yu., Lukyanova L. M. On the growth of Polytrichum, Pleurozium and Hylocomium in the forest belt of the Khibiny Mountains//J. Bryology. 2013. Vol. 22. P. 7-14.

- Ruhling A., Tyler G. Sorption and retention of heavy metals in the woodland moss Hylocomium splendens//Oikos. 1970. Vol. 21. P. 92-97.

- Shotbolt L., Büker P., Ashmore M. Reconstructing temporal trends in heavy metal deposition: Assessing the value of herbarium moss samples//Environ. Pollut. 2007. Vol. 147. № 1-3. P. 120-130.

- Steinnes E. Arctical evaluation of the use of natural growing moss to monitor the deposition of atmospheris metals//Int. Symp., Ecol. Eff. Arct. Aiborne Contam, Rekjajvik, 4-8 Oct., 1993. Sci. Total Environ. 1995. № 1-3. Р. 243-249.