Эллипсометрический контроль параметров многослойных наноструктур Fe/Si в процессе роста

Автор: И.А. Тарасов, И.А. Яковлев, С.Н. Варнаков, С.М. Жарков, С.Г. Овчинников

Журнал: Космические аппараты и технологии.

Рубрика: Новые материалы и технологии в космической технике

Статья в выпуске: 4, 2018 года.

Бесплатный доступ

С использованием метода одноволновой лазерной эллипсометрии in situ проведено исследование процесса формирования многослойной структуры [Si/Fe57/Fe56]3/SiO2/Si(100). Были получены сведения об оптических и структурных свойствах данной структуры. Изменение морфологии поверхности растущих слоев и их оптических характеристик оказываются неидентичными для случаев осаждения железа на поверхность слоя кремния и осаждения кремния на поверхность слоя железа. Полученные профили оптических постоянных свидетельствуют об увеличении толщины переходных слоев, содержащих твердые растворы «железо–кремний» и силициды. Характер изменения оптических постоянных усложняется с каждым последующим слоем железа, осаждаемым на поверхность кремния. Поведение профилей n и k, соответствующих формированию кремниевых слоев, имеет более простой характер по сравнению с поведением подобных профилей железа. Эти профили имеют лишь некоторые особенности на начальных этапах роста и соответствуют формированию аморфных слоев кремния. Полученные данные согласуются с данными просвечивающей электронной микроскопии.

Эллипсометрия, силициды железа, многослойные Fe/Si наноструктуры

Короткий адрес: https://sciup.org/14114731

IDR: 14114731 | УДК: 539.234 | DOI: 10.26732/2618-7957-2018-4-220-224

Текст статьи Эллипсометрический контроль параметров многослойных наноструктур Fe/Si в процессе роста

В последние годы наблюдается повышенный интерес к исследованиям тонких пленок соединений железа и кремния на полупроводниковых подложках, что обусловлено новыми физическими свойствами этих структур и перспективой их использования в устройствах электроники [1; 2], которые могут найти также применение в космической технике. В частности, полупроводниковый силицид железа β -FeSi2 благодаря наличию в своей структуре областей с низкой электронной плотностью является более устойчивым к ионизирующему излучению в открытом космосе по сравнению с другими полупроводниками [3].

Толщины формируемых пленок в таких структурах могут варьироваться от долей до десятков нанометров. Обычно технологические параметры роста выбираются посредством предварительных калибровок, которые могут значительно изменяться в процессе роста. В связи с

Жарков С. М., Овчинников С. Г., 2018

этим существует необходимость контроля толщины отдельных слоев структуры в процессе их формирования. Поэтому важным является вопрос контроля параметров растущих наноструктур в процессе их формирования. Эффективным для таких целей является метод эллипсометрии.

Полученные результаты и их обсуждение

В данной работе для изучения морфологии и состава на интерфейсах Fe/Si и Si/Fe в многослойных структурах железо/кремний была получена структура [Si/Fe57/Fe56]3/SiO2/Si(100). Напыление многослойной структуры системы (Fe/Si)3/SiO2/Si(100) производилось методом термического испарения в сверхвысоком вакууме. Подробное описание метода можно найти в работе [4].

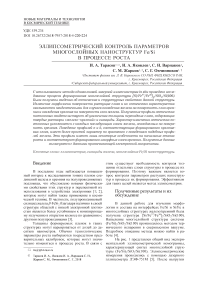

На рис. 1 представлен общий вид экспериментальной эллипсометрической номограммы, характеризующей синтез многослойной структуры (Fe/Si)3/SiO2/Si(100). Эллипсометрические измерения проводились с помощью лазерного эллипсометра ЛЭФ-751М [5]. После выгрузки

Эллипсометрический контроль параметров многослойных наноструктур Fe/Si в процессе роста указателями отмечены начало и конец синтеза каждого слоя. Анализ полученных экспериментальных данных проводился путем решения обратной задачи эллипсометрии в программе SingleW [6].

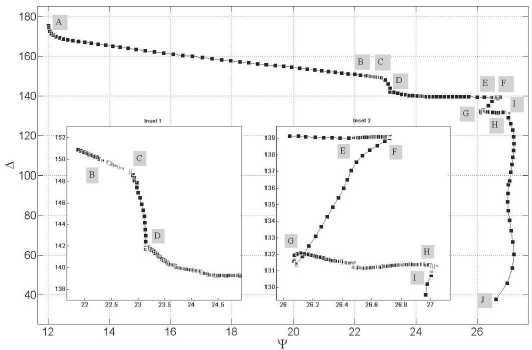

полученного образца проводились исследования методом просвечивающей электронной микроскопии. На рис. 2 представлено электронно-микроскопическое изображение поперечного среза многослойной структуры (Fe/Si)3/SiO2/Si(100).

Рис. 1. Общий вид экспериментальной эллипсометрической номограммы, характеризующей синтез многослойных структур. Вставка 1 представляет собой увеличенный вид участка BCD общей элллипсометрической номограммы, вставка 2 – EFGHI части

Анализ поперечного среза образца дает

Таблица 1

Результаты анализа поперечного среза образца методом просвечивающей электронной микроскопии

Рис. 2. Электронно-микроскопическое изображение поперечного среза многослойной структуры (Fe/Si)3/SiO2/Si(100)

|

№ слоя |

Наименование |

Толщина, нм |

|

1 |

Подложка Si |

|

|

2 |

SiO 2 |

1,5 |

|

3 |

Fe |

10,4 |

|

4 |

Si |

1,7 |

|

5 |

Fe |

7,5 |

|

6 |

Si |

1,7 |

|

7 |

Fe |

8,3 |

|

8 |

Si защитный слой |

30 |

|

9 |

Клей |

Чтобы оценить толщину оксидного слоя по данным одноволновой эллипсометрии была применена однослойная модель изотропной пленки с идеальными границами раздела. В вычислениях использовались известные из литературы данные о комплексном показателе преломления для SiO2 ( n = 1,457) [7] и оптические постоянные кремниевой подложки ориентации (100) n = 3,872 и k = 0,016 [8]. В результате расчета получаем толщину 1,6 нм при угле падения излучения φ = 69,08º. Данные по толщине оксида кремния хорошо согласуются со значением толщины, полученным методом просвечивающей электронной микроскопией (ПЭМ) ( d SiO2=1,5 нм).

Для расчета изменения показателей пре- следующие результаты толщины слоев синтезированной структуры (табл. 1).

Таким образом, общая толщина многослойной (Fe/Si)3 пленки (слоев 2-7) равна 31,1 нм. Толщина слоев Fe (3, 5 и 7) равна 26,2 нм.

Для определения значения общей толщины нанесенного железа производился также рентгеноспектральный флуоресцентный анализ (РСФА). По данным РСФА общая толщина пленок железа составила 23,4 нм.

Для расчета оптико-геометрических параметров многослойной структуры (Fe/Si)3/SiO2/ Si(100) были использованы эллипсометрические данные, представленные на рис. 1. На графике ломления и поглощения синтезируемых пленок формировалась семислойная модель, где каждый слой представляет собой изотропную однородную пленку с идеальными границами раздела. Найденные значения оптико-геометрических характеристик каждого предыдущего слоя используются для расчета характеристик последующего. Принимая во внимание специфику работы используемого программой алгоритма, а также численного метода, применяемого для расчета, мы использовали набор нулевых приближений для старта вычислительных процедур: NFe = (2,5 – 2,9) – (2,9 – 3,2)i для железа [9] и NSi = (3,4 – 3,8) – (0,4 – 0,9)i для аморфного кремния [8].

АППАРАТЫ И

№ 4 (26) 2018

Том 2

При расчете для каждого последующего слоя использовались значения медиан толщины и комплексного показателя преломления, рассчитанных для предыдущего слоя. Таким образом, были получены следующие значения: d Fe3 = 10,7 нм, d Si4 = 3,6 нм, d Fe5 = 7,3 нм, d Si6 = 3,1 нм, d Fe7 = 5,2 нм, d Si8 защитный слой = 32,4 нм. Общая толщина Fe/Si пленки (слоев 2–7) составила 29,9 нм. Общая толщина слоев Fe (3, 5 и 7) составила 23,2 нм.

Как видно, полученные результаты расчетов толщины хорошо согласуются с данными 222 по толщине для двух слоев железа – первого и второго (табл. 1), а также для толщины защитного слоя кремния, полученными в результате обработки изображения ПЭМ (рис. 1). Однако они имеют плохую согласованность со значением толщины третьего слоя железа и двух кремниевых прослоек.

К разнице результатов по определению толщин кремниевых прослоек могла привести большая погрешность определения толщины по данным просвечивающей микроскопии, так как кремний достаточно активно участвует в процессах силицидообразования на границах раздела железа и кремния. Так, в работе [10] показано, что интерфейс на границе Si-на-Fe составляет порядка 1,3 нм, а на границе Fe-на-Si – 0,7 нм, т.е. часть кремния может уходить на формирование фаз силицида, тем самым сокращая объем чисто- го кремния.

толщина третьего слоя может быть как меньше, так и больше толщины второго слоя железа.

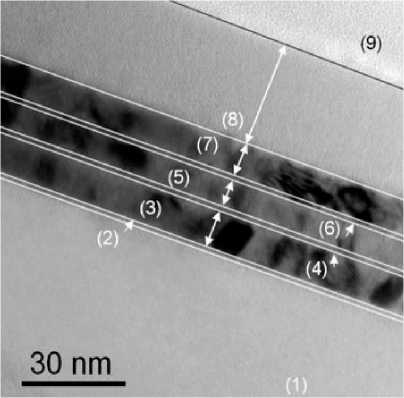

Рис. 3. Электронно-микроскопическое изображение поперечного среза образца в инвертированном цвете. Меньший масштаб. Буквами A1,2,3, B1,2,3, C1,2,3 обозначены толщины слоев Fe в различных положениях

В табл. 3 приведены значения толщин пленок железа в трех различных положениях. Их толщина оценивалась без учета кремниевых слоев.

Таблица 3

Сравнение значений толщины слоев железа структуры (Fe/Si)3/SiO2/Si(100), извлеченных из анализа изображения, полученного методом ПЭМ (рис. 3)

Сравнение значений толщины слоев структуры (Fe/Si)3/SiO2/Si(100), полученных методами эллипсометрии и ПЭМ

|

Слой |

Толщина по ПЭМ, нм |

Толщина по эллипсометрии, нм |

|

2 – SiO 2 |

1,5 |

1,6 |

|

3 – Fe |

10,4 |

10,7 |

|

4 – Si |

1,7 |

3,2 |

|

5 – Fe |

7,5 |

7,3 |

|

6 – Si |

1,7 |

2,8 |

|

7 – Fe |

8,3 |

5,2 |

|

8 – Si |

30 |

32,4 |

На рис. 3 приводится изображение ПЭМ поперечного среза в меньшем увеличении. Хорошо видна неравномерность покрытий по толщине:

Таблица 2

|

1 |

2 |

3 |

|

|

A |

13,9 нм |

12,0 нм |

12,0 нм |

|

B |

13,2 нм |

11,4 нм |

9,1 нм |

|

C |

9,1 нм |

10,9 нм |

13,2 нм |

Хорошо видно, что толщина пленок железа неоднородна по длине поперечного среза. Таким образом, для более качественного сравнения результатов ПЭМ и эллипсометрических вычислений необходимо брать среднее значение толщины пленок, полученных с площади около 3 мм2, что является затруднительным.

Рассмотрим результаты вычислений для конечных значений показателей преломления и поглощения сформированных пленок. Полученные конечные значения для оптических постоянных ( λ = 632,8 нм) пленок железа ( n Fe1 = 2,78, n Fe2 = 2,87, n Fe3 = 2,79, k Fe1 = 3,18, k Fe2 = 3,48, k Fe3 = 3,18) очень близки к известным в литературе данным ( n Fe = 2,90, k Fe = 3,07) [9] и незначительно отличаются друг от друга.

В свою очередь, пленки кремния характеризуются значительным отличием вычисленных оптических постоянных. Так, первый слой крем-

Эллипсометрический контроль параметров многослойных наноструктур Fe/Si в процессе роста ния имеет несвойственный ему высокий показатель поглощения kSi1 = 1,26, а показатель преломления очень близок к показателю преломления железа nSi= 2,71. Мы предполагаем, что данный слой представляет собой градиентный твердый раствор железа-кремния и силицидов железа, с большим содержанием железа вблизи межслойной границы. Наличие переходных слоев подтверждается исследованиями методом малоуглового рентгеновского рассеяния [10]. Второй слой кремния характеризуется более близкими к показателям преломления и поглощения аморфного кремния nSi2 = 3,25, kSi2 = 0,43 [8]. А третий слой наиболее близко соответствует оптическим свойствам аморфного кремния nSi3 = 2,85 и kSi3 = 0,25. Что логично, поскольку его толщина слишком велика для того, чтобы градиент состава у межслойной границы мог оказывать существенное влияние на оптические свойства рассматриваемой пленки.

Заключение

Таким образом, в результате анализа данных одноволновой лазерной эллипсометрии, полученных в процессе формирования структуры [Si/Fe57/Fe56]3/SiO2/Si(100) и последующего ее исследования методом ПЭМ, были получены сведения об оптических и структурных свойствах данной структуры. Рассчитанные значения конечной толщины сформированных пленок хорошо согласуются с результатами РСФА исследований. Общая толщина сформированных слоев железа по результатам эллипсометрии составляет 23,2 нм, по результатам РСФА – 23,4 нм. Небольшое отличие в толщине слоев по данным ПЭМ (dFe = 26,2 нм) связано, по всей видимости, с особенностями экспериментальных методов. Эллипсометрия и РСФА относятся к интегральным методам анализа, в то время как ПЭМ – метод локального анализа.

Показано, что формирование пленок железа в структурах данного типа носит сложный характер с разнообразием процессов эволюции морфологии поверхности. При этом обнаруживается сильная зависимость структурных и оптических свойств слоев железа от качества по-

верхности, на которую выполняется осаждение материала.

Согласно изменению оптических свойств в процессе роста, кремниевые прослойки с толщиной около 2 нм представляют неоднородную по составу матрицу, содержащую аморфный кремний и характеризующиеся высоким коэффициентом поглощения твердые растворы и аморфные формирования системы Fe/Si.

Работа выполнена при финансовой поддержке программ Президиума РАН № 32, проект 03562018-0061, Министерства образования и науки Российской Федерации и Сибирского отделения Российской академии наук, проект II.8.70.

Список литературы Эллипсометрический контроль параметров многослойных наноструктур Fe/Si в процессе роста

- Ovchinnikov S. G., Varnakov S. N., Lyashchenko S. A., Tarasov I. A., Yakovlev I. A., Popov E. A., Zharkov S. M., Velikanov D. A., Tarasov A. S., Zhandun V. S., Zamkova N. G. Iron silicide-based ferromagnetic metal/semiconductor nanostructures // Physics of the Solid State, 2016, vol. 58, issue 11, pp. 2277–2281.

- Tokushige H., Endo T., Hiidome K., Saiki K., Kitamura Sh., Katsuyama T., Ikeda N., Sugimoto Yo., Maeda Yo. Photonic crystals composed of β-FeSi2 with amorphous Si cladding layers // Japanese Journal of Applied Physics, 2015, vol. 54, no. 7S2.

- Makita Yu., Ootsuka T., Fukuzawa Ya., Otogawa N., Abe H., Liu Zh., Nakayama Ya. β-FeSi2 as a Kankyo (Environmentally Friendly) semiconductor for solar cells in the space application // Proceedings of SPIE, 2006, vol. 6197. doi: 10.1117/12.664009

- Tarasov I. A., Popov Z. I., Varnakov S. N., Molokeev M. S., Fedorov A. S., Yakovlev I. A., Fedorov D. A., Ovchinnikov S. G. Optical characteristics of an epitaxial Fe3Si/Si(111) iron silicide film // JETP Letters, 2014, vol. 99, issue 10, pp. 565–569.

- Спесивцев Е. В., Рыхлицкий С. В., Швец В. А. Развитие методов и средств оптической эллипсометрии в Институте физики полупроводников СО РАН // Автометрия. 2011. №. 5. С. 5.

- Свид. 2013619178 Российская Федерация. Свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ. Система обработки и анализа данных одноволновой кинетической эллипсометрии (SingleW) / И. А. Тарасов, С. А. Лященко, С. Н. Варнаков, С. Г. Овчинников, И. А. Яковлев, Н. Н. Косырев ; заявитель и правообладатель Институт физики им. Л. В. Киренского Сибирского отделения Российской академии наук (RU) ; заявл. 08.07.2013 ; опубл. 20.12.2013.

- Воронкова Е. М., Воронкова Е. М., Гречушников Б. Н., Дистлер Г. И. и др. Оптические материалы для инфракрасной техники. М. : Наука, 1965. 346 с.

- Thutupalli G. K. M., Tomlin S. G. The optical properties of amorphous and crystalline silicon // Journal of Physics C: Solid State Physics, 1977, vol. 10, P. 467.

- Johnson P. B., Christy R. W. Optical constants of transition metals: Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni and Pd // Physical Review B, 1973, vol. 9, pp. 5056-5070.

- Naik S. R., Rai S., Chattopadhyay M. K., Sharma V. K., Majumdar S., Lodha G. S. Structural and transport properties of ferromagnetically coupled Fe/Si/Fe trilayers // Journal of Applied Physics, 2008, vol. 104, issue 6, P. 063525.