Эллиптический световой пучок Гаусса-Лагерра

Автор: Котляр В.В., Алмазов А.А., Хонина С.Н.

Журнал: Компьютерная оптика @computer-optics

Рубрика: Методы и элементы компьютерной оптики

Статья в выпуске: 27, 2005 года.

Бесплатный доступ

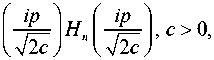

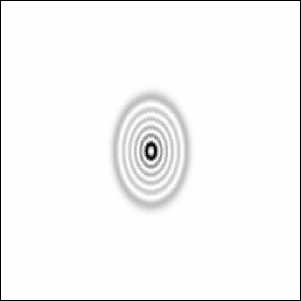

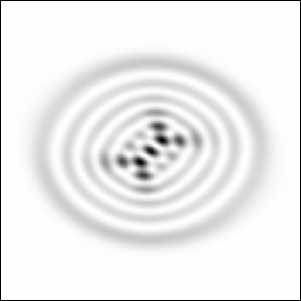

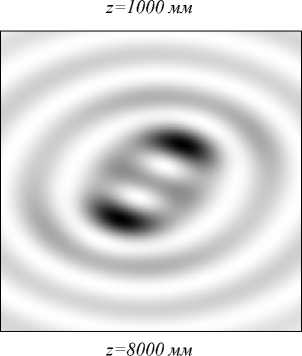

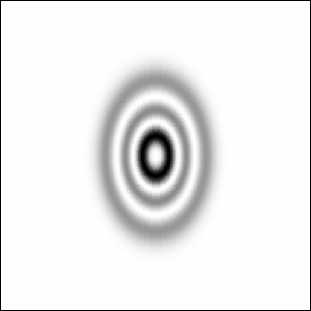

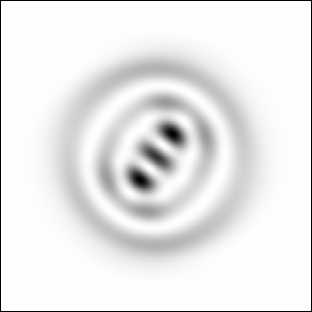

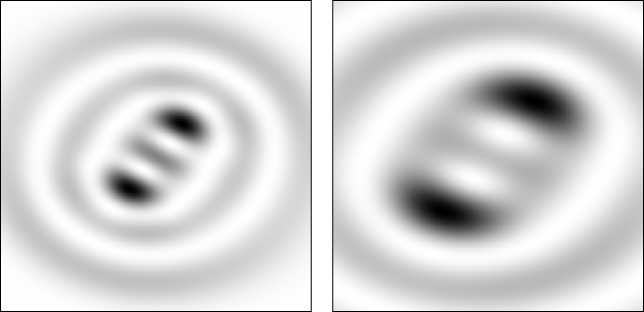

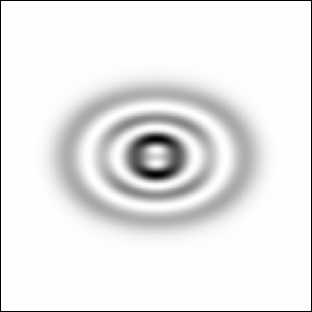

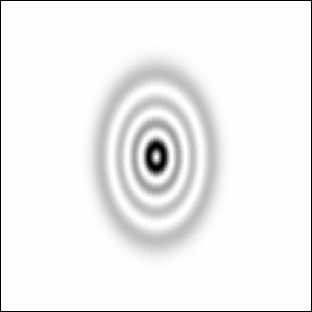

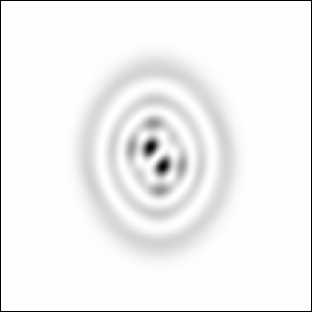

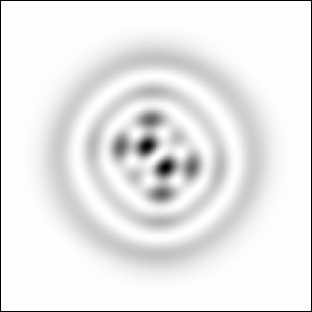

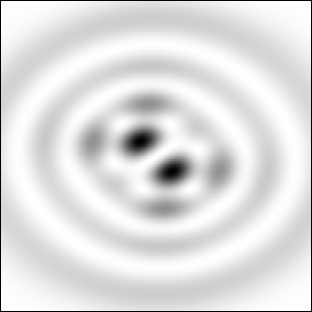

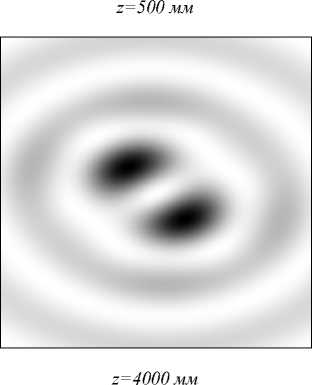

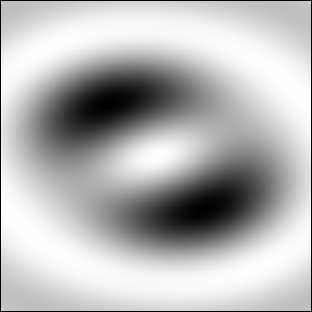

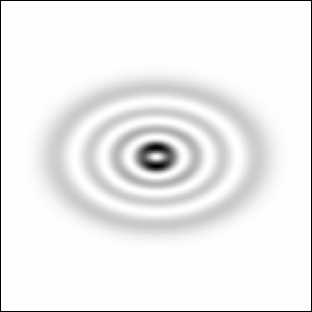

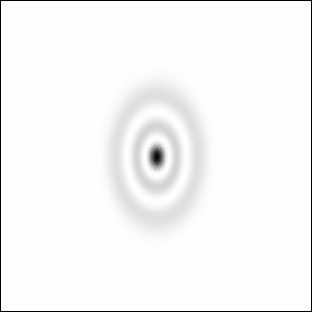

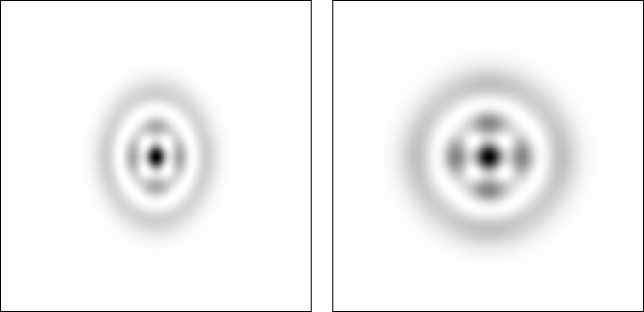

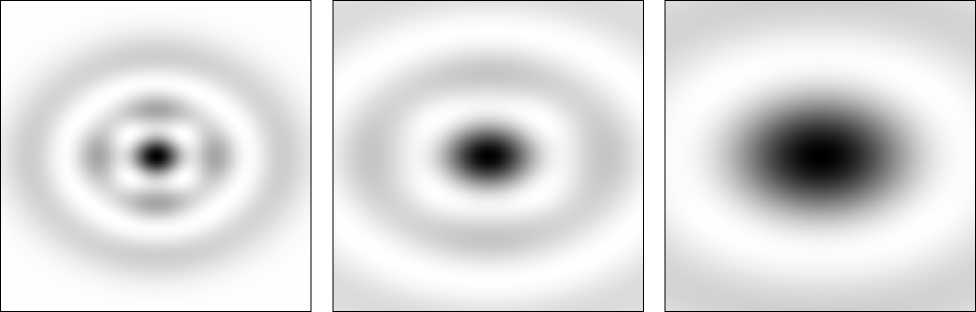

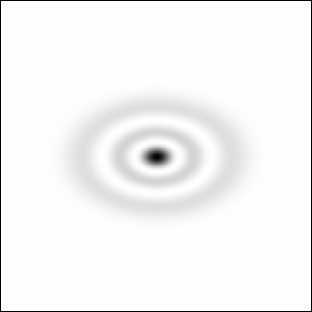

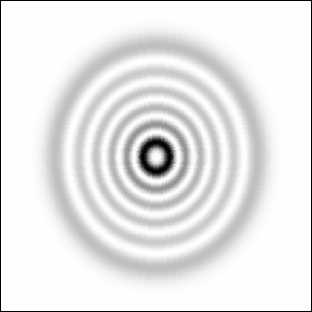

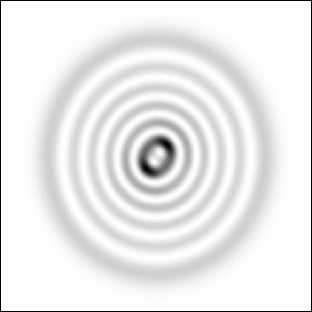

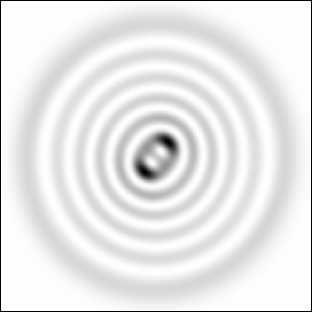

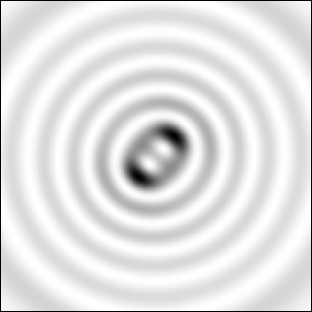

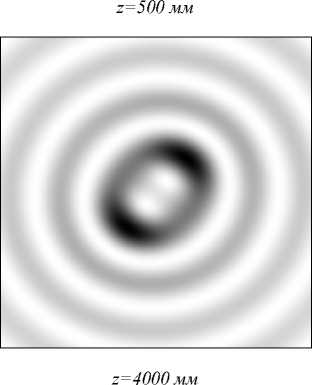

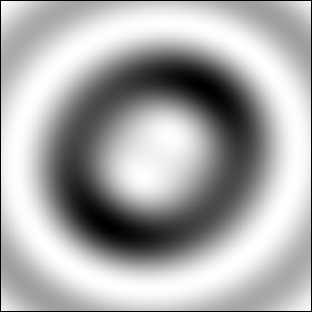

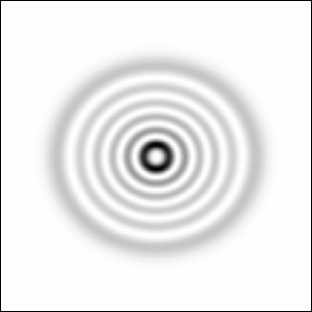

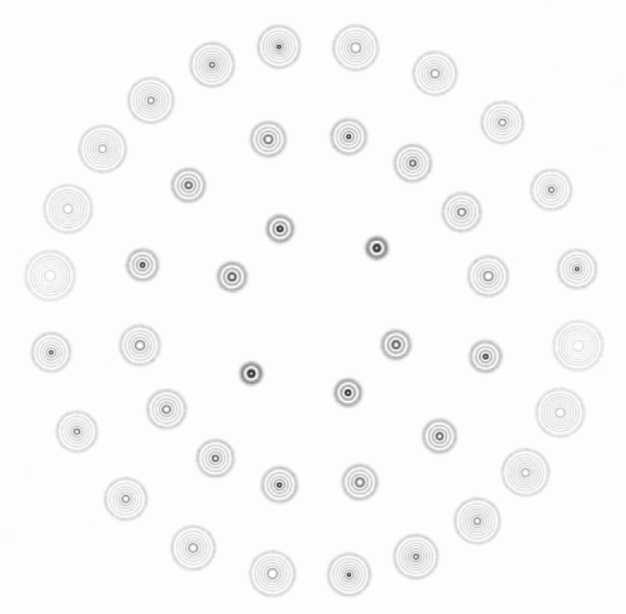

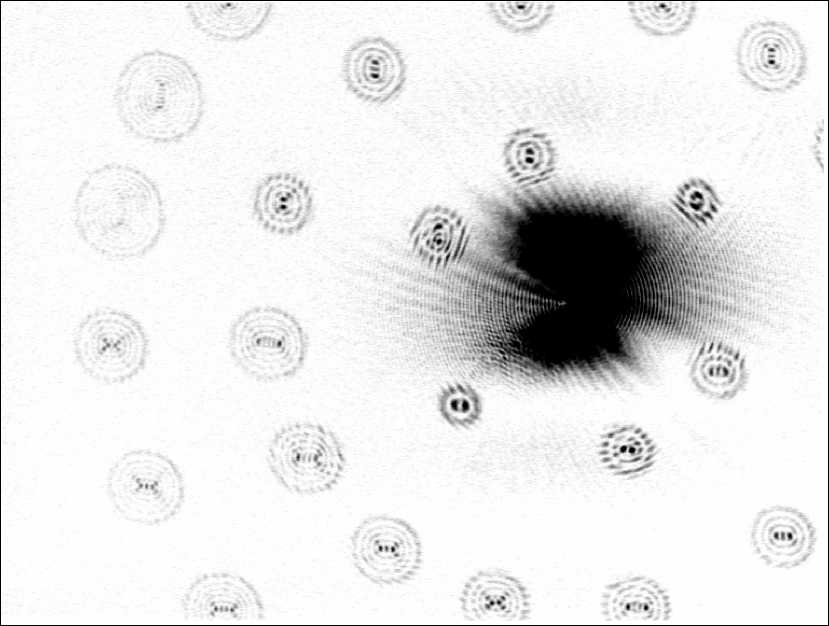

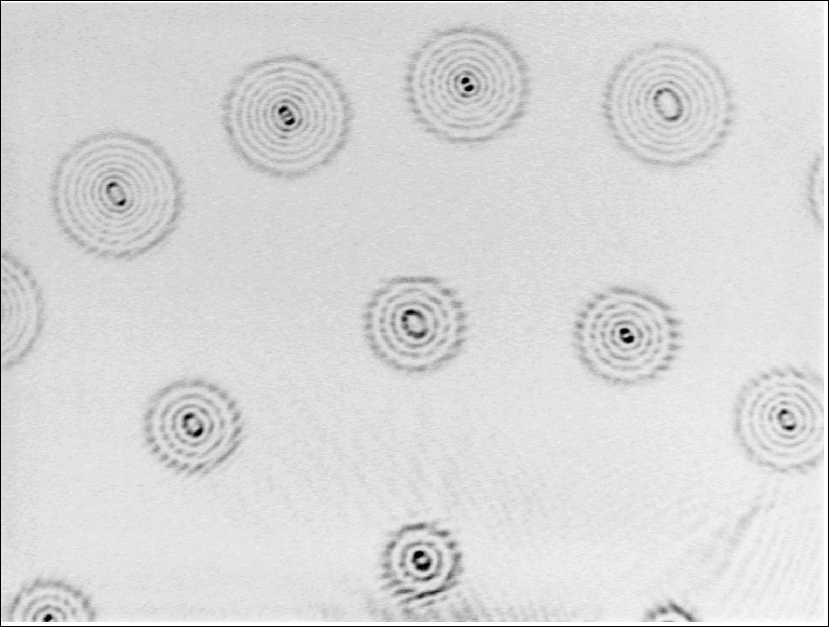

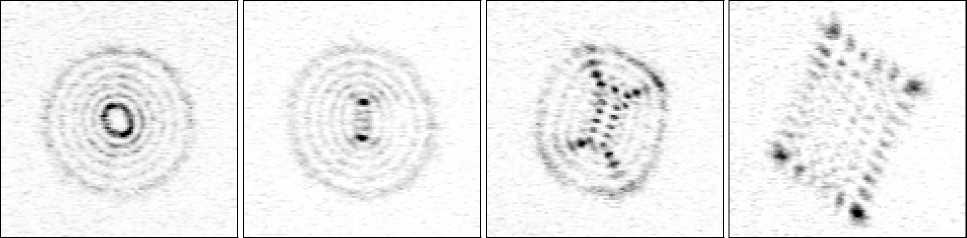

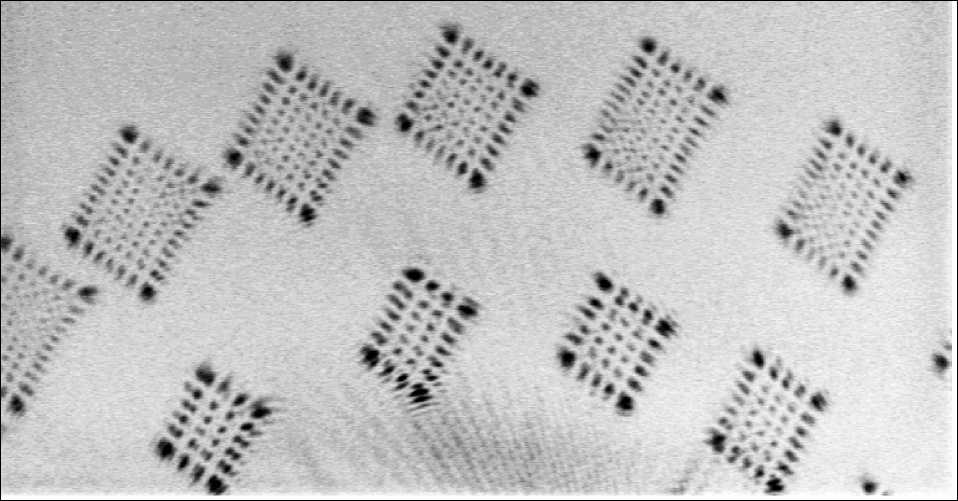

Получено и проанализировано аналитическое выражение, описывающее дифракцию параксиального эллиптического пучка Гаусса-Лагерра. Показано, что для любой степени эллиптичности и на любом конечном расстоянии z от начальной плоскости интенсивность на оптической оси у пучка с четным порядком сингулярности будет отлична от нуля, хотя при z=0 и z=∞ интенсивность на оптической оси у пучка равна нулю. Для пучка с малой степенью эллиптичности и с четным порядком сингулярности показано, что в сечении пучка в зоне Френеля два изолированных нуля интенсивности возникают на прямой, лежащей под углом 45° или -45°, в зависимости от правой или левой «спиральности» пучка. Численные и натурные эксперименты подтвердили теоретические выводы.

Короткий адрес: https://sciup.org/14058654

IDR: 14058654

Текст научной статьи Эллиптический световой пучок Гаусса-Лагерра

В последнее время вырос интерес к эллиптическим гауссовым лазерным пучкам. Так в [1] рассмотрен де-центрированный эллиптический гауссовый пучок, распространяющийся в осе-несимметричной оптической системе. Для описания такого пучка используется тензорная техника. В [2] введены в рассмотрение де-центрированные эллиптические пучки Эрмита-Гаусса. Эллиптический гауссовый пучок частичнокогерентного света исследован в [3]. Дифракция Френеля эллиптического (астигматического) гауссового пучка на дифракционной решетке рассмотрена в [4]. В [5] исследуется распространение такого пучка в одноосном кристалле, а в [6] рассмотрена генерация второй гармоники в нелинейном кристалле с помощью эллиптического пучка.

Гауссовые пучки с различной степенью эллиптичности можно использовать для выравнивания формы пучка [7], то есть для получения лазерных эллиптических пучков с однородной интенсивностью по сечению пучка. С помощью линейной комбинации эллиптических пучков Эрмита-Гаусса можно сформировать «трубчатые» (полые) эллиптические лазерные пучки на оси которых будет нулевая интенсивность [8].

В [9-13] введены в рассмотрение и исследованы теоретически [9-12] и экспериментально [13] пучки Айнса-Гаусса. Такие световые поля являются частными решениями параксиального волнового уравнения (типа уравнения Шредингера) в эллиптических координатах. В этих координатах уравнение решается методом разделения переменных, и решение получается в виде произведения гауссовой функции на многочлены Айнса. Многочлены Айнса являются решениями дифференциального уравнения Уиттекера-Хилла. Пучки Айнса-Гаусса являются ортогональным базисом, обобщающим известные модовые базисы Эрмита-Гаусса и Лагерра-Гаусса. Когда эллипс переходит в окружность (эксцентриситет s =1), то моды Айнса-Гаусса переходят в моды Лагерра-Гаусса, а при стремлении s к бесконечности (эллипс переходит в отрезок прямой) моды Айнса-Гаусса переходят в моды Эрмита-Гаусса.

Заметим, что в [14] рассмотрены похожие лазерные пучки, названные модами Эрмита-Лагерра-Гаусса, которые также при определенном значении параметра (угла поворота цилиндрической линзы вокруг оптической оси) переходят в обычные моды Эрмита-Гаусса и Лагерра-Гаусса.

Эллиптические пучки могут также быть сформированы с помощью наклонного падения осесимметричного пучка на оптический элемент.

В работах [15,16] рассмотрено наклонное падение лазерного пучка с плоским волновым фронтом на конический аксикон и бинарный дифракционный аксикон. В [15] экспериментально и численно исследовалась картина дифракции, которая образуется при наклонном падении (угол наклона 8-16 ° ) коллимированного пучка из гелий-неонового лазера на конический аксикон с углом при вершине 0,01 радиан и диаметром основания 40 мм. Было показано, что если при осевом освещении основания аксикона формируется световой бездифракционный пучок Бесселя нулевого порядка, то при наклонном падении картина дифракции теряет радиальную симметрию, пучок начинает расходиться и изменять структуру поперечного распределения интенсивности.

Аналогичные исследования были проведены в [16], но вместо обычного аксикона использовался бинарный дифракционный аксикон. Угол наклона падающего света с длиной волны 2 =632,8 нм был до 10 ° , диаметр дифракционного оптического элемента (ДОЭ) – 16,4 мм, а параметр аксикона a =0,036. Функция пропускания аксикона имеет вид exp(- ikar ), где к - волновое число, r – радиальная координата.

В [17] экспериментально и теоретически исследовалась дифракционная картина, которая получается при наклонном падении плоской волны на многоканальный бинарный ДОЭ, пропускание которого пропорционально функции, описывающей пять бесселевых пучков, распространяющихся под разными углами к оптической оси с амплитудами J m (ar )exp( imq) m =0, ±1, ±2. Было показано, что при этом формируются расходящиеся астигматические бесселевые пучки, картины дифракции которых повернуты на 45 ° вправо при m >0, и на 45 ° влево при m <0 и не повернута при m =0. Причем, чем больше номер моды Бесселя | m | , тем больше локальных минимумов и максимумов наблюдается в картине дифракции на фиксированном расстоянии от ДОЭ.

В данной работе рассматривается распространение эллиптического пучка Гаусса-Лагерра (ГЛ), который уже нельзя считать модой. Показано, что при наклонном падении плоской волны на ДОЭ, функция пропускания которого пропорциональна функции, описывающей моду ГЛ порядка ( m,n ), возникает дифракционная картина, которая тождественна дифракционной картине, формируемой эллиптическим пучком ГЛ. При распространении в однородном пространстве эллиптический пучок ГЛ формирует дифракционную картину, которая повернута на +45 ° при m >0, и на -45 ° при m <0. Причем число локальных максимумов с ростом расстояния z сначала растет, а потом убывает, и L m ( x ) при z ^да (в дальней зоне) формируется картина дифракции, состоящая из набора концентрических эллипсов, повернутых на 90 ° по отношению к исходной картине дифракции при z =0.

1. Преобразование Френеля от моды Гаусса-Лагерра

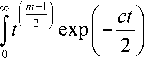

С помощью справочного интеграла [18]:

I mn ( P , z ) =^ mn ( P , 6 , z )| 2 .

С помощью светового поля вида (при z =0):

z x 2 n + m / 2

I r I I r

^ m n ( r , Ф ) = I — I exp l--- + im ф

I wn J I wn можно сформировать обобщенные моды ГЛ, которые также будут радиально-симметричными и смо- гут сохранять свою структуру при распространении с точностью до масштаба. Используем справочный интеграл [18]:

да

J r2n+m exp (-pr2) Jm (cr) r d r = n! cm ( c2 I rm

---;------- exp-- L„ 2 m + 1 p m + n + 1 I 4 p J n

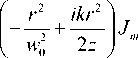

Тогда преобразование Френеля от исходного светового поля (4) с учетом (5) будет иметь вид:

^ m n ( P , 6 , z ) =

( - i ) m +1 k

z

„ „( ik P2 , ■ a1 exp ---- + im 6 x

I 2 z J да m

J x 2 exp( - px ) Jm ( b^x ) L m ( cx )d x = 0

(p-c)n ( b2 ).„ — — exp--\L pm+n+1 p| 4pJ n

( b 2 c 'J ( 4 pc - 4 p 2 J ,

где Jm ( x ) – функция Бесселя m -го порядка первого рода, – присоединенный многочлен Лагерра, n , m – целые числа, можно найти выражение для преобразования Френеля от моды ГЛ:

m

^ mn ( r , Ф ) = — \ X I w) J

x exp

где ( r, ф) - полярные координаты, w 0 - радиус пере-

тяжки гауссового пучка.

Используя (1) и (2) получим выражение для амплитуды моды ГЛ на расстоянии z от перетяжки:

^ mn ( P , 6 , z )

( - i ) m +1 k 2 n z

„ „( ik P2 , ■ a exp I + im 6

I 2 z

x

exp

m

/ m +1 I Л n о 1

( - i ) z 0 n ! I 1 - iz 0 I 2

z I z J

x exp

где x =

x

ik P 2 ----+ im 6

2 z

—2--+ w2(z)

m x2 exp(-x)Lm (x),

ik

2 R ( z )

P 2 , R ( z ) = z

2. Наклонный параксиальный световой пучок Гаусса-Лагерра

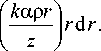

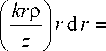

Осветим наклонной плоской волной exp( ikr - cos ф ■sin y ), у - угол наклона к оси x = r cos( ф ), плоский оптический элемент, пропускание которого пропорционально функции, описывающей моду ГЛ Tmn ( г, ф ), радиальную часть которой обозначим:

m да / M \/

I rV2 II x ---- exp I -

01 w0 JI

r 2 ikr 2 1 mm

2 - 1 L

w 0

2 z

n

2 r 21 л

—2- I r d r = w o J

m

I 1 I 1 I 1

^ mn ( r ) = exp l- — I L m l-^ I . (7)

I w 0 J I w 0 J I w 0 J

w (pV21i 0 exp w (z) I w (z) J

-p 2 ik P 2 .

—— +--+ im 6 - w2(z) 2R(z)

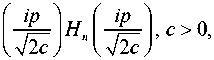

Тогда преобразование Френеля от моды ГЛ (2) при наклонном освещении будет иметь вид:

F., ( P , 6 , z ) =

( - i ) m +1 k

-— ---x

z

- i (2 n + m + 1)arctg — I z 0.

Г m ( . '1

L n I 2/ \ I, ( w ( z ) J

z I z. I где w(z) = w0 1 + —, R(z) = z I1 + -°- I, z0

z 0

z

kw 02

2 , k

x exp

ik P2 , ■

----+ im arctg 2 z

P sin 6 z sin у-P cos 6

да

П A I ikr 1 T x|^ mn ( r )exp | — I J m 0 I 2 z J

x

– волновое число света.

Из (3) видно, что структура моды ГЛ сохраняется и интенсивность является радиальносимметричной функцией:

I kr /2-2 ”4 x| — zz sin y + p

I z

- 2 p z cos 6 sin y | r d r .

В полярных координатах с наклоном:

^ = р cos 9- z sin y ,

П = р sin 9 ,

аргумент функции Бесселя в интеграле уравнения (8) будет зависеть только от радиальной составляющей:

c 2 + n 2 = z 2 sin 2 Y + р 2 - 2 р z cos 9 sin y . (10)

То есть из ур.(8) с учетом (9) и (10) следует, что интенсивность наклонной параксиальной моды ГЛ будет радально-симметричной:

I y G2 + n 2 , z ) = F y ( P , 9 , z )| 2 . (11)

Чтобы наклонное падение освещающего пучка привело к искажению моды ГЛ требуется рассмотреть напараксиальное распространение света, то есть от преобразования Френеля перейти к преобразованию Кирхгофа.

Преобразование Кирхгофа от наклонного пучка ГЛ имеет вид:

F ( e , П , z ) =

—ik И хи X л exP(ikR) я я , P ^ mn ( x’ У )----n---d x d У 2П R где R2 = (e - x)2 + (n- У)2 + z2.

В полярных координатах (12) примет вид: • i да 2л

F ( P , 9 , z ) /.IP mn ( r , Ф ) X

2 n z b 0

x exp

’r 2 + p 2 + z 2 - 2 r р cos( 9 - ф ) ] r d r d ф ,

где R ® z в знаменателе (12).

Тогда непараксиальное распространение наклонного пучка ГЛ будет описываться выражением:

F, (P, 9, z) = ik да 2 л

=---ffv mn ( r , ф )exp [ ikr cos ф sin y + . (14)

2 n z о 0

+ ik^r 2 + p 2 + z 2 - 2 r p cos( 9 - ф ) 1 r d r d ф

Предположим, что z >> r и z>>p и разложим квадратный корень в показателе экспоненты в (14) в ряд Тейлора:

z 2 + r 2 + р 2 - 2 r р cos( 9 - ф )

r 2 + р 2 - 2 r р cos( 9 - ф )

2 z

r 4 + р 4 + 2 r 2 р 2 - ( 4 r 3 р + 4 r р 3 ) cos( 9 - ф ) + 4 r 2 р 2 cos 2 ( 9 - ф )

8 z 3

r 4

Пусть в уравнении (15) —3 << z , 8 z

4 r 3р

—7" << z и 8 z 3

4 r р3 „ ,,

—— << z . Тогда вместо (15) получим:

8 z

4z 2 + r 2 + р 2 - 2 r р cos( 9 - ф ) ®

2 4 Л Л 2

р р I J r I + I

2 z 8 z 3 J [ 2 z

-

r 2р2

2 z 3

-

—- cos(9-ф) - —3-со$2(9-ф).

С учетом (16) вместо (14) получим:

-i

F Y ( р , 9 , z ) = /"exp ik | z + — „ 2 n z I 2 z 8 z

ik

р 4

да Л

X

2 п z

ikr

: J ^ mn ( r )exp ---- 1 1

n 2 z I

' 2л

-

р 2

2 z

X

X

X

2л

С • ikr р zA ,

I exp im ф + ikr cos ф sin y --cos( 9-ф )

n z

-

ikr 2р2 I ,

^- F cos2( 9-ф ) d ф| r d r .

Перепишем интеграл по ф в фигурных скобках в ур. (17) отдельно в виде:

1 0 = exp( im 9 ) x

2л

X

г ikr р„ exp imф--°cos(^-v)

J 7

z

-

ikr 2р2 1

---т— cos2 y d ф , 4 z 3

где

Ф = ф-9 ,

‘ р 0 = ( р- z sin Y cos 9 ) 2 + ( z sin y sin 9 ) 2 ,

I z sin y sin 9

v = arctg |----------------

(р- z sin y cos 9

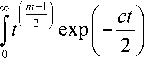

Обозначим в (18):

P = ir e . , q = kr ;,,; z 4 z

.

.

Тогда интеграл (18) примет вид:

2л

1 0 = exp( im 9 ) J exp [ im ф-

- iP cos(ф-v) - iQ cos2ф] d ф = да

= exp(im9) E iPJp(Q)x p=-да

2л xJ exp [ i 2 p ф + im ф-iP cos(ф-v)] d ф =

= 2n(-i)m exp[im(9 + v)] x да

X E ( - i ) p J p ( Q ) J m +2 p ( P )exp( i 2 P V ).

p =-да

Отметим, что такое же выражение, как (21), было получено в [3] для описания астигматического бес-селевого пучка.

С учетом (21) амплитуда светового поля (17), описывающего астигматический пучок ГЛ (по аналогии с астигматическим пучком Бесселя [3]) примет вид:

l ( P , 6 , Z ) =

- ik ikp / 2 a 2-2

=---exp ---- ( cos 6 + a sin

2 n z 2 z '

6) x

( - i ) m +1 k

F ( P , 6 , z ) =-------- exp x

z

да 2п л xj J Tmn(ar)expl imФ + o o _

ikr 2

--- a cos ф + 2 z

I P im(6 + v) + ik\ z +

I 2 z

. 2 \ ik a r p _ J . .

+ sin ф)со$(0-ф) r d r dф,

x £ ( - i ) p exp( i 2 p v^T mn ( r )exp p =-” 0

ikr 2

x

2 z

где T mn ( r , ф ; a ) = T mn ( a r ) exp( im ф ).

' I k V ) I krp)

p I 4 z 3 J Jm +2 p [ z J r d r .

Из ур. (22) видно, что астигматический пучок ГЛ не является радиально-симметричным и не сохраняет свою структуру при распространении, т.к. азимутальный угол 9 входит в подынтегральное выражение в ур. (22) в р и v (см. (19)).

3. Эллиптический параксиальный пучок Гаусса-Лагерра

Покажем, что если заменить наклонный пучок ГЛ на эллиптический, то выражение, аналогичное ур. (22), можно получить с помощью преобразования Френеля, а не Кирхгофа. То есть, параксиальный эллиптический пучок ГЛ также не будет сохранять свою структуру и потеряет эллиптичность в зоне дифракции Френеля.

Эллиптический пучок ГЛ при z =0 описывается выражением:

m

1 2 x 2 + 2 а 2 v 2 )

T mn ( x , У ; a ) = l-------- 2------ I x

I w„ J

( x 2 + a 2 у 2 W 2 x 2 + 2 a 2 у 2 )

x exp l--I L m I|x

I W o JI W o J

x exp

В эллиптических координатах: