Эмалевая миниатюра

Автор: Грищенко Дарья Олеговна, Мельников Евгений Павлович

Журнал: Горные науки и технологии @gornye-nauki-tekhnologii

Статья в выпуске: 3, 2010 года.

Бесплатный доступ

В данной работе представлена краткая историческая справка, обзор технологии эмалирования в ювелирном деле, характеристика эмалей по светопропускающей способности, а также критерии, предъявляемые к материалам и оснастке.

Эмаль, технология эмалирования, краски для росписи

Короткий адрес: https://sciup.org/140215122

IDR: 140215122

Текст научной статьи Эмалевая миниатюра

Эмалевую миниатюру часто называют финифтью. Слово «эмаль» латинского происхождения, а «финифть» – греческого, что обозначает блестящий камень («фингитис»). Эмали во все времена были дороги и ценились на уровне драгоценных камней, с которыми спорили по цвету, прозрачности и блеску. Миниатюра на эмали появилась в Европе в начале17 века. Появление русской миниатюры на эмали относится к концу 17 века и связано с именем царя Петра I, чьи миниатюрные портреты, усыпанные драгоценными камнями, служили высшей наградой России и вручались лично государем за большие заслуги. Эмаль представляет собой кремниевый сплав, содержащий окислы калия, натрия и другие компоненты. Окрашивается этот сплав в тот или иной цвет в зависимости от включения в него окисей различных металлов. Например, различные оттенки красного цвета образуют определенные соединения золота, окиси железа и хрома. В желтый цвет эмаль окрашивается благодаря введению в нее трехокиси сурьмы, соединений серебра; в синий и голубой – окиси кобальта; в черный – окиси иридия и марганца. Эмаль по одному из старинных рецептов приготавливается из одной части кварцевого песка, одной части борной кислоты и двух частей свинцового сурика. Для придания цвета добавляются пигменты: окись кобальта (синий – чёрный), окиси кадмия (красный), окиси меди (зелёный). Эмали ювелирные применяются для декоративного покрытия изделий из золота, серебра, меди, медных сплавов. Мною была составлена таблица, классифицирующая эмали по их светопропускающей способности.

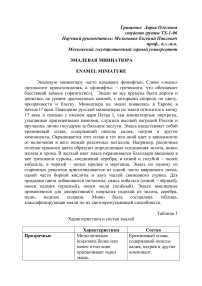

Характеристики и состав эмалей

Таблица 1

|

Характеристики |

Состав |

|

|

Прозрачные |

Металлическая подложка более или менее отчетливо просвечивает через эмаль. |

Кремниевый сплав, содержащий окислы калия, натрия и другие компонент. |

|

Фондон |

Образует бесцветное блестящее покрытие на металлической подложке, широко используется в комбинации с цветными эмалями в художественном эмалировании. |

Кварцевый песок, борная кислота, свинцовый сурик (оксид свинца). |

|

Опаловые |

Образует бесцветное блестящее покрытие на металлической подложке, широко используется в комбинации с цветными эмалями в художественном эмалировании. |

Первоначальный состав аналогичен прозрачным эмалям. Глушение осуществляется добавкой в шихту окиси олова или трехокиси мышьяка. Аналогичную роль глушителей прозрачности эмалей играют также соединения фтора и фосфорная кислота . В старину для этих целей использовали такие «глушители», как костяная зола или каолин |

|

Не прозрачные |

Полностью непрозрачны |

Кремниевый сплав с оксидами свинца, цинка, кальция и др. |

Требования, предъявляемые к художественным эмалям

О легкоплавкость (в пределах до 800°, а для алюминия до 600°);

О химическая устойчивость в процессе отбеливания (15%-ный раствор серной кислоты);

О хорошая кроющая способность;

О прочность соединения эмали с металлом;

О яркий, чистый цвет;

О блеск эмали.

В ювелирных изделиях металл, который выбран как основа под эмаль, иногда во многом определяет художественные достоинства изделия. Особенно это относится к изделиям, в которых применяют прозрачные эмали. В этом случае блеск основного металла (а также и цвет) через тонкий слой прозрачной эмали придает ей особую, светящуюся, силу и яркость цвета.

Весь процесс эмалирования можно разделить на четыре этапа:

О подготовка изделия под эмаль;

О наложение эмали;

О обжиг эмали;

О отделка изделия.

Металлы только тогда связываются с эмалью, когда они абсолютно чисты и обезжирены. Готовую заготовку отжигают и протравливают. Затем ее обрабатывают на латунной щетке и окончательно чистят под постоянным током воды стеклянной щеткой и сушат в опилках. В продажу эмаль поступает обычно в виде плиток. Для эмалирования ее необходимо превратить в порошкообразное состояние. Порошок должен быть достаточно мелким, так как крупные частицы трудно распределять ровным слоем по поверхности металла, однако очень тонкое раздробление эмали тоже нежелательно, так как после обжига на таких эмалях образуются мутные пятна (особенно это относится к прозрачным эмалям). Очень важно, чтобы величина зерен в размолотой эмали была приблизительно одинакова, так как при неоднородности зерен мелкие из них плавятся гораздо скорее и успевают выгореть, пока начнут плавиться наиболее крупные из зерен; в результате цвет эмали становится тусклым, а иногда и грязным (особенно при прозрачных эмалях). После наложения эмали изделие тщательно просушивают, иначе при обжиге эмали оставшаяся вода закипит и изделие получит брак в виде пузырей, пустот и т. п. Желательно, чтобы обжиг эмали производился непосредственно после ее наложения, так как необожженная эмаль хрупка и непрочна.

Обжиг эмали требует температуры нагрева 600÷800 °С. Для этого лучше всего применять электрические печи с открытыми спиралями. Такие печи очень производительны и экономичны. Мелкие ювелирные изделия помещают в обычные электрические муфели лабораторного типа с закрытой обмоткой. Для обжига эмали можно пользоваться и газовым пламенем, и другими источниками тепла. Однако во всех случаях пламя не должно соприкасаться с эмалевой поверхностью, так как копоть, попадая в эмаль, может испортить изделие. Поэтому обычно при нагреве открытое пламя направляют на оборотную сторону изделия. Каждый предмет, который обжигают в печи, необходимо класть на специальную подставку. Подставка должна отвечать следующим требованиям:

О не изменять формы при нагреве;

О не вступать в соединение с расплавленным эмалевым покровом;

О не прилипать к эмали;

О не образовывать на своей поверхности окалины.

Если эмаль получается такой, какой она предусмотрена по рисунку, ее шлифуют грубым бруском с водой, затем тонкими брусками или наждачной бумагой; работа заканчивается тщательной промывкой. От этой операции в большой степени зависит эффект готового изделия. Поверхность эмали покрыта большей или меньшей частью пор, которые могут заполняться остатками шлифовальных средств и давать серые пятна, если изделие некачественно отмыть. В заключение изделие помещают в печь в последний раз, для того чтобы возникшие при шлифовании шероховатости переплавились и образовали гладкую поверхность. Отделка заканчивается отбеливанием металлических частей изделия (свободных от эмалевого слоя), которые в результате обжига покрываются окисями. Отбеливание производят в слабом растворе серной кислоты (не выше 15%), так как некоторые эмали нестойкие к кислотам, могут потускнеть и потерять яркость и блеск. В прошлом для отбеливания эмалей с большим содержанием свинца применяли органические вещества, не действующие на эмаль (квас, клюкву и др.).

Для росписи по эмали используются огнеупорные краски с t пл. от 700 до 800 °С. Они готовятся из тщательно растертых пигментов, смешанных со скипидаром и лавандовым или скипидарным маслом. Каждая краска имеет определенную температуру плавления и при обжиге изменяет свой первоначальный цвет. Поэтому живописцы при работе пользуются палитрой-"опытницей" - белой эмалевой пластинкой с пробами красок. При помощи ее определяются температура плавления каждой краски и ее цвет после обжига.

Технология изготовления изделий весьма трудоемка , и требует от мастера фундаментальных знаний свойств используемых материалов, и происходящих физико-химических процессов.

Данное направление является перспективным, отвечающим современным тенденциям не только в области дизайна: эмаль, кроме декоративного значения, обладает также защитными, антикоррозийными свойствами. Она отличается большой стойкостью не только против атмосферных влияний, но и против воздействия химических реагентов – кислот, щелочей, ядовитых газов и т. п. Эта стойкость позволяет использовать эмали в архитектурных сооружениях, работающих в условиях экстерьера.

Список литературы Эмалевая миниатюра

- Доброклонская О. Лиможские расписные эмали XV и XVI веков.

- Конокотин В. Художественная эмаль.

- Новиков В., Павлов В. Ручное изготовление ювелирных украшений. -СПб., Политехника,1991.

- Бреполь Э. Художественное эмалирование. -Л., Машиностроение,1986.

- Интернет ресурс: сайт Дулевского лакокрасочного завода, http://www.dkz.ru/emuv.php