Эмбриология редкого вида Южного Урала остролодочника сходного: морфогенез семяпочки

Автор: Круглова А.Е., Катасонова А.А., Маслова Н.В., Круглова Н.Н.

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Биологические ресурсы: флора

Статья в выпуске: 1-3 т.12, 2010 года.

Бесплатный доступ

Приведены данные по впервые проведенному цито-гистологическому анализу развития семяпочки остролодочника сходного, редкого вида из флоры Южного Урала, выращенного в условиях интродукции. Анализ полученных данных свидетельствует о формировании двупокровной, крассинуцеллятной, кампилотропной семяпочки и зародышевого мешка Polygonum-типа. Сделан вывод о развитии семяпочки без отклонений от нормы, а значит, хорошей интродукционной способности изученных растений.

Остролодочник сходный, редкий вид, морфогенез, семяпочка, зародышевый мешок

Короткий адрес: https://sciup.org/148199024

IDR: 148199024 | УДК: 581.3

Текст научной статьи Эмбриология редкого вида Южного Урала остролодочника сходного: морфогенез семяпочки

Сохранение редких и находящихся под угрозой исчезновения растений как составная часть охраны природы, природных ресурсов и окружающей среды – важнейшая научная проблема. Традиционным подходом к решению этой проблемы является интродукция растений в питомники ботанических садов. Перспективное направление интродукционных разработок состоит в использовании данных эмбриологии растений – науки о закономерностях зарождения и первых этапов развития растительного организма. Действительно, именно полная эмбриологическая информация о протекающих в генеративных органах и зародыше морфогенетических процессах, результаты изучения их развития на клеточном, тканевом и органном уровнях – необходимая основа для разработки технологий стабильного получения банка качественных семян редких и исчезающих видов растений в целях их дальнейшей реинтродукции в естественные местообитания и тем самым – сохранения и восстановления их природных популяций. В то же время хорошо известно, что у интродуцированных растений в связи со сменой местообитаний может быть нарушено развитие генеративных органов [8].

Цель работы состояла в цито-гистологическом анализе развития генеративного органа – семяпочки у остролодочника сходного в условиях интродукции. Данная статья – продолжение публикаций авторов, посвященных впервые проведенным эмбриологическим исследованиям растений рода остролодочник [5, 6].

Остролодочник сходный Oxytropis ambigua (Pall.) DC. – реликтовый вид Южного Урала [11], включенный в «Красную книгу Республики

Башкортостан» [4] как редкий и находящийся под непосредственной угрозой исчезновения (категория I по системе категорий редкости Комиссии по редким и исчезающим видам Международного союза охраны природы и природных ресурсов). Вид включен также и в региональный список редких видов растений на Южном Урале [7], и в региональный список наиболее угрожаемых видов сосудистых растений степной зоны Республики Башкортостан [10]. Для исследований использовали растения, произрастающие в интродукционном питомнике редких растений Института биологии Уфимского НЦ РАН, расположенном на территории Ботанического сада-института Уфимского НЦ РАН. Растения интродуцированы в 1999 г. семенами, собранными на хребте Устуубик Учалинского района Республики Башкортостан [9].

Постоянные препараты семяпочек на последовательных стадиях развития готовили согласно общепринятому методу [1], просматривали и фотографировали с применением светового микроскопа Axio Imager 1 (Carl Zeiss, Jena) с программным управлением и вмонтированной цифровой камерой, а также при помощи цифрового микроскопа проходящего света Микровизор mVizo-103 (ООО «ЛОМО ФОТОНИКА», Санкт-Петербург).

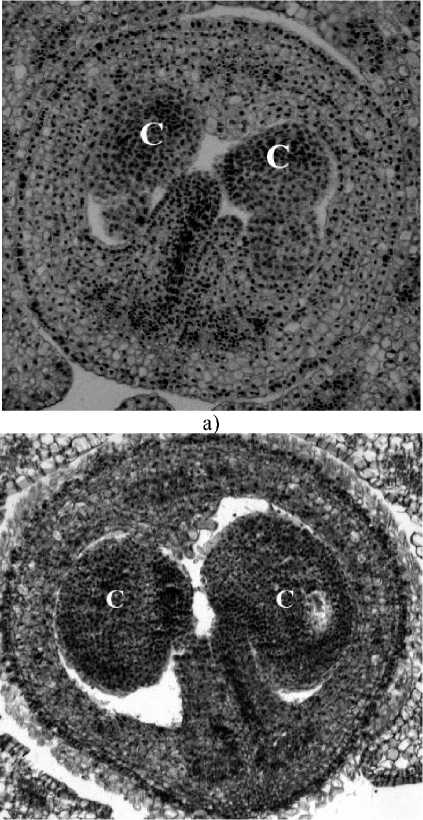

Анализ цито-гистологических препаратов свидетельствует о следующем. Развитие семяпочек тесно связано с развитием завязи. На ранних стадиях завязь представляет собой меристематический бугорок, окруженный эпидермисом. В основании завязи на ее вентральной стороне в виде меристематических бугорков закладываются 12-15 семяпочек (рис. 1 а , 2). Первой дифференцируется центральная часть семяпочки – нуцеллус (мегаспорангий). До формирования клетки археспория нуцеллус представлен однородными мелкими клетками. В дальнейшем нуцеллус становится массивным, хорошо развитым; сформированная семяпочка остролодочника сходного, таким образом, крассинуцеллятная (рис. 1 б ), в терминологии [3].

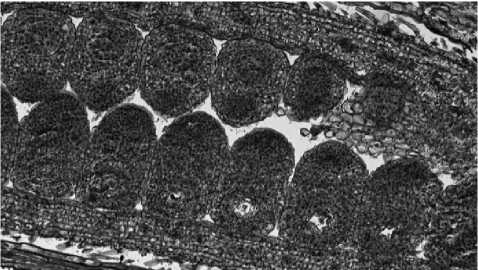

Отмечена асинхронность в развитии семяпочек. На продольном срезе одного и того же соцветия можно различить как заложившиеся семяпочки, так и семяпочки различных стадий развития (рис. 2). Такая асинхронность, по-видимому, может быть оценена как резерв для образования достаточного количества семян. Постепенно в развивающейся семяпочке формируются интегументы – первоначально внутренний, затем наружный; таким образом, семяпочка остролодочника сходного двупокровная, в терминологии [3]. Внутренний интегумент представлен двумя слоями клеток, наружный интегумент многослойный, особенно массивный в микропилярной части. Характерно взаимно перпендикулярное расположение слоев клеток в наружном и внутреннем интегументах. Такая архитектоника, на наш взгляд, создает особую прочность строения семяпочки, что, несомненно, обусловливает лучшую защиту будущего развивающегося зародыша.

б)

Рис. 1. Cемяпочки остролодочника сходного на ранних стадиях развития ( а ) и сформированные ( б ). Поперечные срезы, х40.

Условное обозначение : С - семяпочка.

В верхней части семяпочки наружный и внутренний интегументы не срастаются, образуя микропиле. Гипостаза не выявлена. Фуникулюс не образуется, таким образом, семяпочки сидячие, в терминологии [3]. Формирование интегументов совпадает с изгибом семяпочки за счет неравномерного роста клеток нуцеллуса и клеток формирующихся интегументов. Сформированная семяпочка остролодочника, таким образом, – кампилотропная, в терминологии [3].

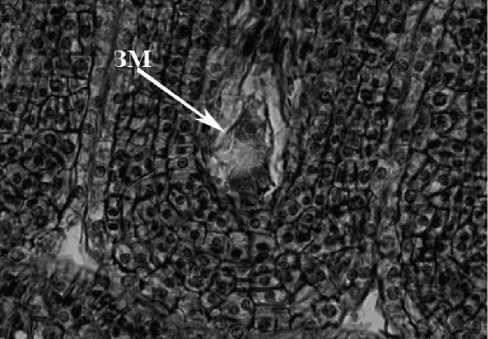

В субэпидермальном слое апикальной части нуцеллуса семяпочки дифференцируется клетка археспория, которая четко выделяется среди окружающих ее клеток своей морфологией. Эта клетка – конечная из уже существующего ряда клеток, расположенных вдоль продольной оси ну-целлуса. В результате периклинального деления археспориальной клетки образуются мегаспороциты и 1-2 слоя париетальных клеток. Мейоз в мегаспороците приводит к формированию сначала диады, а затем тетрады мегаспор, располагающихся линейно. Из клеток линейной тетрады мегаспор в зародышевый мешок развивается халазальная мегаспора. Эта клетка претерпевает три последовательных митоза, приводящих к формированию 8-ядерного зародышевого мешка-ценоцита. Затем между ядрами ценоцита постепенно закладываются клеточные перегородки. Процесс клеткообразо-вания сопровождается ростом семяпочки и завязи в целом. Таким образом, сформированный зародышевый мешок в семяпочке изученных растений – Polygonum-типа (рис. 3), представленный семью клетками (клетки яйцевого аппарата – яйцеклетка и две синергиды; три клетки-антиподы и центральная клетка с двумя полярными ядрами).

Рис. 2. Асинхронность в развитии семяпочек остролодочника сходного. Продольный срез, х10.

Рис. 3. Сформированный зародышевый мешок Polygonum-типа в семяпочке остролодочника сходного. Продольный срез, х100. Условное обозначение : ЗМ – зародышевый мешок

Выводы: морфогенез семяпочки и развитие зародышевого мешка у изученных растений остролодочника сходного проходят типично для представителей семейства Fabaceae Lindl. [2; 12] и без отклонений от нормы. В целом, интродукция остролодочника сходного перспективна в условиях лесостепной зоны Башкирского Предуралья, что даёт возможность сохранить этот вид в условиях культуры, а в дальнейшем реинтродуцировать в природные местообитания.

Работа поддержана программой «Ведущие научные школы РФ» (грант НШ-7637.2010.4, лидер школы – чл.-корр. РАН Т.Б. Батыгина, БИН РАН).

Список литературы Эмбриология редкого вида Южного Урала остролодочника сходного: морфогенез семяпочки

- Барыкина, Р.П. Справочник по ботанической микротехнике/Р.П. Барыкина, Т.Д. Веселова, А.Г. Девятов и др.. -М.: Изд-во МГУ, 2004. -312 с.

- Колясникова, Н.Л. Репродуктивная биология культивируемых и дикорастущих бобовых трав. Монография. -Пермь: Пермская государственная с.-х. академия, 2006. -99 с.

- Корчагина, И.А. Семязачаток//Эмбриология цветковых растений. Терминология и концепции. Т. 1. -СПб.: Мир и семья, 1994. -С. 122-131.

- Красная книга Республики Башкортостан. Т. 1. Редкие и исчезающие виды высших сосудистых растений. -Уфа: Китап, 2001. -282 с.

- Круглова, А.Е. Эмбриологический подход к проблеме сохранения редких и исчезающих эндемиков Южного Урала из рода остролодочник//Аграрная Россия. -2009, спец. вып. -С. 111-112.

- Круглова, А.Е. Эмбриология редкого вида Южного Урала остролодочника сходного: морфогенез пыльника//Вестник Оренбургского гос. ун-та. -2009, № 6 (100). -С. 172-173.

- Кучеров, Е.В. Охрана редких видов растений на Южном Урале. Монография/Е.В. Кучеров, А.А. Мулдашев, А.Х. Галеева. -М.: Наука, 1987. -204 с.

- Левина, Р.Е. Полноценность семян и интродукция//Биологические основы семеноведения и семеноводства интродуцентов. Монография. -Новосибирск: Наука, 1974. -С. 7-8.

- Маслова, Н.В. Результаты изучения биологии при интродукции редких видов декоративных растений из рода Oxytropis DC. в Республике Башкортостан/Н.В. Маслова, Е.В. Кучеров//Ботанические сады России: история, место и роль в развитии современного общества. -Соликамск, 2001. -С. 86-89.

- Мулдашев, А.А. Перспективы охраны флоры и растительности в степной зоне Республики Башкортостан//Вестник Оренбургского гос. ун-та. -2007, спец. вып. -С. 148-153.

- Мулдашев, А.А. Некоторые итоги изучения редких видов рода остролодчник (Oxytropis DC. -Fabaceae) в Республике Башкортостан и проблемы их охраны/А.А. Мулдашев, Н.В. Маслова, А.Х. Галеева//II междунар. научно-практич. конф. «Природное наследие России в 21 веке»: Материалы. -Уфа, 2008. -С. 297-301.

- Чубирко, М.М. Семейство Fabaceae/М.М. Чубирко, Л.Н. Кострикова//Сравнительная эмбриология цветковых растений. Т. 3. -Л.: Наука, 1985. -С. 67-77.