ЭМГ больных сколиозом I-II степени с разной пластичностью ЦНС при поддержании субмаксимального сокращения m. erector spinae

Автор: Бутуханов В.В., Арсентьева Н.И., Неретина Е.В.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 2, 2010 года.

Бесплатный доступ

Основной задачей настоящего исследования было сопоставление значений статистических характеристик ЭМГ мышц спины и волновой структуры ЭЭГ у больных сколиозом I-II степени при длительном статическом напряжении мышц. Исследование мощности ЭМГ m. erector spinae при изотоническом поддержании 50 % от максимальной силы произвольного сокращения, развиваемого мышцей в течение 30 сек. у больных сколиозом I-II степенью показало, что у лиц с высокой пластичностью нейродинамических процессов ЦНС регистрируется максимальная электрическая активность, частота, амплитуда, отношение амплитуды к частоте, отношение высокой частоты к низкой и минимальные значения вышеперечисленных показателей у лиц со средней пластичностью ЦНС.

Сколиоз i-ii степени, эмг m. erector spinae, ээг, изометрическое сокращение скелетных мышц

Короткий адрес: https://sciup.org/142121307

IDR: 142121307

Текст научной статьи ЭМГ больных сколиозом I-II степени с разной пластичностью ЦНС при поддержании субмаксимального сокращения m. erector spinae

Comparison of the values of spinal muscle EMG statistic characteristics and those of EEG wave structure in patients with scoliosis of I-II degree for prolonged static muscle tension was the main purpose of our study. Examination of m. erector spinae EMG power while isotonic maintaining 50 % of the maximal force of voluntary contraction made by the muscle during 30 sec in patients with scoliosis of I–II degree demonstrated that the values of maximal electric activity, frequency, amplitude, amplitude-frequency ratio, high-low frequency ratio were registered in patients with high plasticity of CNS neurodynamic processes and minimal values of the parameters mentioned above – in patients with CNS mean plasticity. Keywords : scoliosis of I-II degree, m. erector spinae EMG, EEG, isometric contraction of skeletal muscles.

В последние годы значительное внимание уделяется анализу компенсаторно-приспособительных реакций при сколиотической болезни, которая в некоторых случаях начинает быстро прогрессировать у детей в связи с началом школьного обучения. Переход от условий воспитания в семье и дошкольных учреждениях к качественно иной атмосфере школьного обучения, складывающейся из совокупности умственных, эмоциональных и физических нагрузок, предъявляет новые, более сложные требования к личности ребенка и его индивидуально-типологическим возможностям развития ЦНС. Уже в первом классе в 32 % случаев у детей формируется «школьная дезадаптация», одной из причин которой является индивидуальная специфика приспособительных реакций.

При исследовании нейрофизиологических механизмов индивидуальной адаптации к экстремальным условиям (первое посещение школы можно расценивать как экстремальное событие) было установлено, что в формировании «школь- ной дезадаптации» ведущую роль играет пластичность нервной системы, которая отражается в структурно-временной организации биопотенциалов мозга [3].

В приведенных исследованиях обнаружена определенная взаимосвязь между пластичностью центральных механизмов и динамическими перестройками в различных физиологических системах [2, 5]. Однако в рассматриваемых работах не проводился анализ особенностей функционального состояния мышечной системы в зависимости от пластичности центральных механизмов ЦНС в условиях длительного статического напряжения мышц, что имеет значение при адаптации к статическим нагрузкам у школьников.

Основной задачей настоящего исследования было сопоставление значений статистических характеристик ЭМГ мышц спины и волновой структуры ЭЭГ у больных диспластическим сколиозом I-II степени при длительном статическом напряжении мышц.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследования проведены на больных с правосторонним С-образным диспластическим сколиозом I-II степени в возрасте от 15 до 18 лет. Все больные по типу структурно-временной организации биопотенциалов мозга были разделены на три группы соответственно 18 (15,9±1,5 лет),

14 (16,3±0,7 лет) и 17 (16,5±0,6 лет) человек.

Регистрация и последующая обработка ЭЭГ осуществлялась с помощью электронновычислительного комплекса по методике, разработанной в отделе экологической физиологии НИИ экспериментальной медицины РАМН [3]. По структуре граф переходных вероятностей основных ритмов ЭЭГ: дельта (1,5-3,5 Гц), тета (3,67,5 Гц), альфа 1 (7,6-9,5 Гц), альфа 2 (9,6-12,5 Гц), бета 1 (12,6-17,5 Гц) и бета 2 (17,6-30 Гц) - были выделены три индивидуально-типологические группы с различной пластичностью центральных механизмов саморегуляции функций: с низким, средним и высоким типом пластичности нейроди-намических процессов ЦНС.

Функциональное состояние мышц поясничного отдела позвоночника оценивалось по показателям ЭМГ m. erector spinae. По ЭМГ определялась мощность (оценка мышечного усилия [12] и утомляемости мышц [7]), отношение вы- соких частот к низким (оценка миодистрофиче-ских изменений в мышцах). Электромиографи-ческие методы наиболее эффективны не только в диагностике нервно-мышечных заболеваний, но и в изучении морфофункциональной реорганизации двигательных единиц (ДЕ) [10, 13], отношение максимальной мощности к средней частоте (дифференциальная диагностика первично - мышечных заболеваний и дисфункции мотонейронов или их аксонов [1]) при 30-секундном изотоническом поддержании 50 % от силы максимального произвольного сокращения.

Статистическая обработка включала оценку среднего арифметического, доверительного интервала. Для характеристики межгрупповых различий применялись t-критерий Стьюдента и U-критерий Вилкоксона-Манна-Уитни. Достоверным считали уровень значимости р < 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Использование методики, направленной на изучении структурных свойств электрических процессов головного мозга в последовательном взаимодействии их основных ритмов, позволило среди испытуемых выделить три индивидуальнотипологические группы с различной пластичностью центральных механизмов саморегуляции функций: с низким типом пластичности нейроди-намических процессов ЦНС (18 пациентов, возрастом 15,9±1,5 лет), средним (14 пациентов, возрастом 16,3±0,7 лет) и высоким (17 пациентов, возрастом 16,5±0,6 лет).

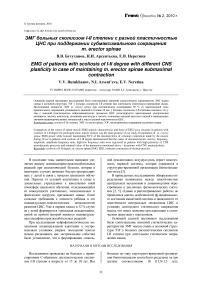

Для первой группы больных была характерной высокая вероятность перехода тета- в тета-ритм («тета-ядро»), а также высокая вероятность его перехода в альфа 1- и 2-ритмы (рис. 1, А). У второй группы больных была отмечена высокая вероятность перехода бета- в бета-ритм («бета-ядро») и бета-ритм в альфа 2-ритм (рис. 1, Б). Для третьей группы больных была характерной высокая вероятность перехода альфа- в альфа-ритм («альфа-ядро»), а также высокая вероятность его перехода в альфа- в бета-ритм (рис. 1, В).

Рис. 1. Графическое отображение вероятности переходов ритмов с низкой (А, n = 18), средней (Б, n = 14) и высокой (В, n = 17) пластичностью нейродинамиче-ских процессов ЦНС: 1 - дельта, 2 - тета, 3 - альфа-1, 4 - альфа-2, 5 - бета-1, 6 - бета-2

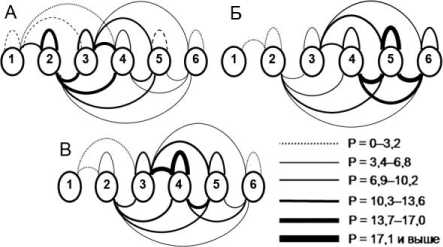

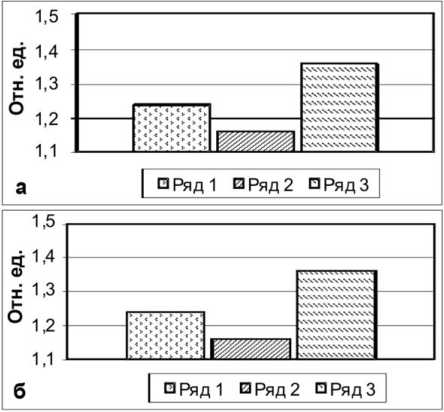

Исследование мощности ЭМГ при поддержании 50 % от максимальной силы, развиваемой m. erector spinae в течение 30 сек. у больных сколиозом I-II степени, показало, что максимальная величина биоэлектрической активности достоверно больше у лиц с высокой пластичностью нейро-динамических процессов относительно других групп. Причем выявляется следующая закономерность: поддерживаемое мышечное усилие ниже у лиц со средним типом пластичности ЦНС относительно лиц с низкой и высокой пластичностью нервной системы (рис. 2, а, б; табл. 1). Средняя мощность ЭМГ с выпуклой стороны позвоночника была выше во всех группах испытуемых.

Анализ отношения поддерживаемой мощности к средней частоте ЭМГ при 30-секундном удержании спинальной мышцей 50-процентного от максимального напряжения также показал достоверные отклонения ЭМГ-активности у лиц с высокой пластичностью ЦНС и у лиц с низкой и средней пластичностью ЦНС. Сохраняется установленная закономерность: величина отношения удерживаемой мощности к частоте самая высокая у лиц с высокой пластичностью ЦНС и самая низкая - со средней пластичностью ЦНС (рис. 2, в, г; табл. 1). Отношение средней мощности к средней частоте ЭМГ с выпуклой стороны позвоночника было повышенным во всех группах больных.

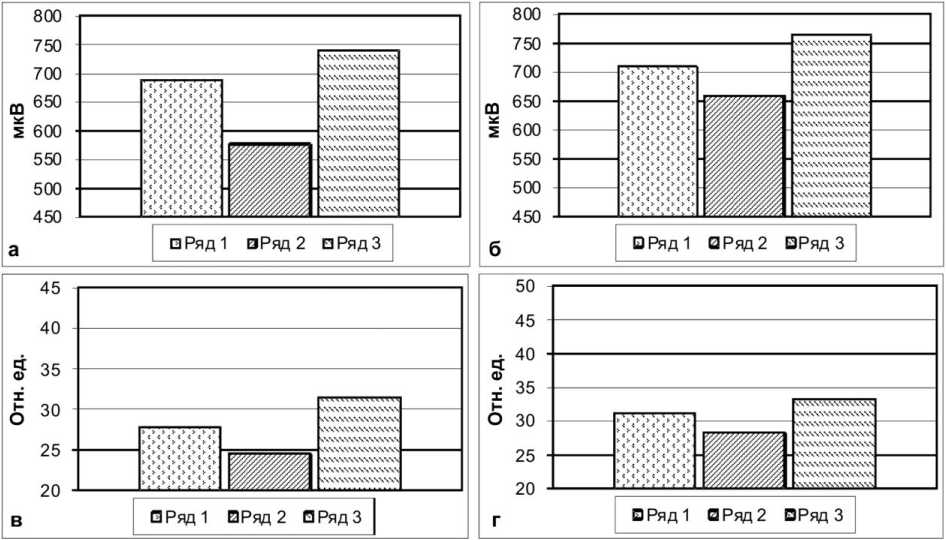

Исследование средней частоты ЭМГ при поддержании 50 % от максимальной силы, развиваемой m. erector spinae у больных сколиозом I-II степени в течение 30 сек., показало, что максимальная развиваемая мышцей частота у больных сколиозом с высокой пластичностью ЦНС в течение 30 сек. регистрируется как с вогнутой, так и с выпуклой стороны позвоночника. Средняя частота отражает не только рекрутирование но- вых ДЕ, но и стратегию увеличения усилия [14]. Исследования показали, что независимо от пластичности ЦНС частота исследуемой мышцы изменяется в очень маленьком диапазоне.

В то же время сохраняется вышеуказанная закономерность: средняя частота ЭМГ ниже с выпуклой стороны позвоночника, повышаясь в группах в той же последовательности: средняя – низкая – высокая пластичность ЦНС (рис. 3, а, б; табл. 1).

Анализ средней амплитуды ЭМГ мышц спины показал значительные различия между группами. Самая высокая средняя амплитуда ЭМГ m. erector spinae при 30 сек. удержании мышечного напряжении была зарегистрирована в группе с высокой пластичностью ЦНС и самая низкая – у лиц со средней пластичностью. Достоверные различия были между группой больных с высокой пластичностью и группами с низкой и средней пластичностью ЦНС. Наблюдается разница в амплитуде ЭМГ между вогнутой и выпуклой стороной позвоночника. Остается неизменной градация амплитуды по величине ЭМГ: самая высокая в группе высокой пластичностью ЦНС и низкая в группе со средней пластичностью ЦНС (рис. 3, в, г; табл. 1).

Рис. 2. Мощность ЭМГ m. erector spinae (а – слева, б – справа ) и отношение мощности ЭМГ к частоте (в – слева, г – справа) при изотоническом поддержании 50 % от максимальной силы произвольного сокращения развиваемое мышцей в течение 30 сек. у больных сколиозом I–II степени. Ряд 1 – лица с низкой, ряд 2 – лица со средней и ряд 3 – лица с высокой пластичностью ЦНС

Таблица 1

Статистическое распределение показателей ЭМГ m. erector spinae у больных сколиозом I-II степени с разной пластичностью нейродинамических процессов ЦНС

|

Показатели |

Тип пластичности нервной системы |

|||

|

низкая |

средняя |

высокая |

||

|

Максимальная мощность ЭМГ за 30 сек |

||||

|

Слева, мкВ |

689±87 |

577±143 |

741±121* |

|

|

Справа, мкВ |

709±55 |

660±69 |

765±133* |

|

|

Средняя частота ЭМГ за 30 сек |

||||

|

Слева, Гц |

28,6±0,62 |

28,6±1,0 |

29,1±0,62 |

|

|

Справа, Гц |

28,5±0,86 |

27,9±1,5 |

28,8±0,49 |

|

|

Средняя амплитуда ЭМГ за 30 сек |

||||

|

Слева, мкВ |

797±88 |

711±85* |

917±106** |

|

|

Справа, мкВ |

885±125 |

789±91 |

961±105* |

|

|

Отношение средней мощности к частоте ЭМГ за 30 сек |

||||

|

Слева, отн. ед. |

27,8±5,4 |

24,5±3,1 |

31,5±4,2* |

|

|

Справа, отн. ед. |

31,1±2,4 |

28,3±3,8 |

33,3±3,9* |

|

|

Отношение средних величин высокой частоты к низкой частоте ЭМГ за 30 сек |

||||

|

Слева, отн. ед. |

1,48±0,22 |

1,36±0,14 |

1,64±0,13* |

|

|

Справа, отн. ед. |

1,24±0,15 |

1,16±0,17 |

1,36±0,13* |

|

Примечание: * р< 0,05 между второй и первой группой, между третьей и второй группой, ** р< 0,05 между третьей группой c первой и со второй группами.

Рис. 3. Средняя частота (а – слева, б – справа), амплитуда (в – слева, г – справа) ЭМГ m. erector spinae при изотоническом поддержании 50 % от максимальной силы произвольного сокращения, развиваемого мышцей в течение 30 сек. у больных сколиозом I–II ст. Ряд 1 – лица с низкой, ряд 2 – лица со средней и ряд 3 – лица с высокой пластичностью ЦНС

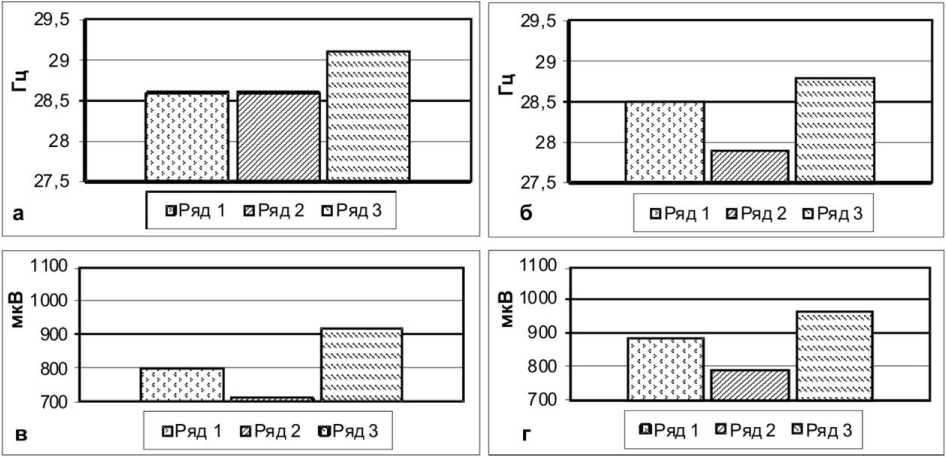

Исследования отношения высокой к низкой частоте ЭМГ показали недостоверные отклонения значений у лиц с высокой пластичностью ЦНС относительно лиц со средней пластичностью ЦНС при 30 сек. напряжении мышц спины. В то же время сохраняется установленная закономерность: величина отношения высокой к низкой частоте самая значительная у лиц с высокой пластичностью ЦНС и самая низкая – со средней пластичностью ЦНС (рис. 4, а, б; см. табл. 1).

Рис. 4. Отношение высокой частоты к низкой ЭМГ m. erector spinae при изотоническом поддержании 50 % от максимальной силы произвольного сокращения, развиваемого мышцей в течение 30 сек. у больных сколиозом I–II ст. (а – слева, б – справа). Ряд 1 – лица с низкой, ряд 2 – лица со средней и ряд 3 – лица с высокой пластичностью ЦНС

Исследование мощности ЭМГ m. erector spinae при изотоническом поддержании 50 % от максимальной силы произвольного сокращения, развиваемого мышцей в течение 30 сек. у больных сколиозом I-II степени, показало, что у лиц с высокой пластичностью нейродинамических процессов ЦНС регистрируется максимальная электрическая активность ЭМГ (741±121 мкВ) и у лиц со средней пластичностью ЦНС с вогнутой стороны позвоночника минимальная ЭМГ (577±143 мкВ). С выпуклой стороны позвоночника эта закономерность повторяется соответственно 765±133 мкВ, 660±69 мкВ. Установлено, что электрическая активность значительно коррелирует с мышечным усилием, достигая до 0,98, и может использоваться для оценки мышечного усилия [9].

При исследованиях частоты ЭМГ m. erector spinae обращают на себя внимание низкие колебания параметра между группами (несмотря на это, различия между группой с высокой и средней пластичностью сохраняются) и сохраняется закономерность – самая высокая частота ЭМГ у лиц с высокой пластичностью ЦНС и самая низкая частота ЭМГ у лиц со средней пластичностью ЦНС. У лиц с высокой пластичностью ЦНС при выполнении двигательного акта вовлекается в активность большее число ДЕ по сравнению с другими группами (см. рис. 3, а, б; см. табл. 1).

Амплитуда ЭМГ мышц спины отличается своей вариабельностью. Анализ показал значительные различия амплитуды между группами. Самая высокая средняя амплитуда ЭМГ m. erector spinae (слева 917±106 мкВ, справа 961±105 мкВ) при 30 сек. мышечном напряжении была зарегистрирована в группе с высокой пластичностью ЦНС и самая низкая (слева 711±85 мкВ, справа 789±91 мкВ) – со средней пластичностью. Существенной разницы средних значений амплитуды ЭМГ между вогнутой и выпуклой стороной позвоночника не наблюдается. Остается неизменной градация амплитуды по величине ЭМГ: самая высокая в группе с высокой пластичностью ЦНС и низкая в группе со средней пластичностью (рис. 3, в, г; табл. 1).

Амплитуда поверхностной ЭМГ может зависеть от плотности мышечных волокон, длительности потенциала ДЕ [1], от их диаметра [10], синхронизации ДЕ. Синхронизация ДЕ больше отражает процессы утомления при длительном изотоническом сокращении мышц [9].

Динамика отношения высоких частот ЭМГ к низким, относящихся к разрядам фазических и тонических мышечных волокон, позволяет оценить морфофункциональную реорганизацию ДЕ [10]. В данном случае она также отражает миоди-строфические изменения в мышцах, вызванные сколиотической болезнью. В результате проведенных исследований было установлено, что количество быстрых мышечных волокон достоверно больше в группе с высокой пластичностью ЦНС (слева – 1,64±0,13 Гц, справа – 1,36±0,13 Гц) по сравнению с группой со средней пластичностью ЦНС (слева – 1,36±0,14 Гц, справа – 1,16±0,17 Гц).

Анализ отношения мощности к частоте ЭМГ показал, что максимальное значение было зарегистрировано у лиц с высокой пластичностью нервной системы (слева – 31,5±4,2; справа – 33,3±3,9) и минимальное у лиц со средней пластичностью (слева – 24,5±3,1; справа – 28,3±3,8). Мощность ЭМГ зависит как от частоты разряда

ДЕ, так и от амплитуды, отражая суммарную площадь, занимаемую двигательными единицами между электродами. Отношение максимальной мощности к частоте ЭМГ является косвенным показателем суммарной средней величины длительности потенциала ДЕ, входящих в зону регистрации. Увеличение длительности потенциала связано с уменьшением числа мотонейронов и увеличением числа мышечных волокон в каждой ДЕ. Уменьшение длительности потенциала связано с уменьшением количества мышечных волокон в составе ДЕ [1].

В активности двигательных единиц отражена не только её морфоструктура [4], но и структура двигательных команд от всех уровней моторной системы: нисходящих по пирамидному пути (как активность произвольного удержания усилия мышц спины на определенном уровне), нисходящих по экстрапирамидным трактам (как непроизвольное, автоматическое регулирование, направленное на сохранение или поддержание позы) [8, 9, 11, 14]. Поэтому анализ параметров изотонического усилия может дать полное представление об интегральной активности в моторной коре и подкорковых структурах, особенно при патологических состояниях [4, 6].

ВЫВОДЫ

-

1. Исследование мощности ЭМГ m. erector spinae при изотоническом поддержании 50 % от максимальной силы произвольного сокращения, развиваемого с вогнутой и выпуклой стороны позвоночника мышцей в течение 30 сек. у больных сколиозом I-II степени, показало, что у лиц с высокой пластичностью нейродинамических процессов ЦНС регистрируется максимальная электрическая активность и у лиц со средней пластичностью ЦНС минимальная.

-

2. Зарегистрированы низкие колебания средней частоты ЭМГ между группами с сохранением закономерности: самая высокая частота ЭМГ у лиц с высокой пластичностью ЦНС и самая низкая частота ЭМГ у лиц со средней пластичностью. У лиц с высокой пластичностью при выполнении двигательного акта вовлекается в активность большее число ДЕ по сравнению с другими группами.

-

3. Амплитуда ЭМГ мышц спины отличается своей вариабельностью. Самая высокая средняя амплитуда ЭМГ m . erector spinae при 30 сек.

-

4. В результате проведенных исследований было установлено, что количество быстрых мышечных волокон достоверно больше в группе с высокой пластичностью по сравнению с группой со средней пластичностью.

-

5. Анализ отношения мощности к частоте показал, что максимальное значение было зарегистрировано у лиц с высокой пластичностью нервной системы и минимальное у лиц со средней пластичностью. Увеличение длительности связано с уменьшением числа мотонейронов и увеличением числа мышечных волокон в каждой ДЕ. Уменьшение длительности связано с уменьшением количества мышечных волокон в составе ДЕ.

мышечном напряжении была зарегистрирована в группе с высокой пластичностью ЦНС и самая низкая – со средней пластичностью. Остается неизменной градация амплитуды по величине ЭМГ: самая высокая в группе с высокой пластичностью ЦНС и низкая в группе со средней пластичностью.