Эмоционально-регулятивные особенности личности низкоадаптивных и высокоадаптивных студентов вуза

Автор: Миллер Ольга Михайловна, Журбенко Елена Юрьевна

Журнал: Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева @vestnik-kspu

Рубрика: Психологические науки. Психология личности

Статья в выпуске: 2 (40), 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье обсуждаются эмоционально-регулятивные характеристики студентов первого года обучения в вузе. Показано, что выраженность определенных эмоционально-регулятивных свойств личности студентов соотносится с успешностью адаптации к учебной деятельности в вузе. Предпринята попытка интерпретации сочетания эмоционально-регулятивных характеристик студентов, влияющих на их адаптацию.

Субъективные характеристики как фактор адаптации, эмоциональные свойства, самоконтроль, сочетание личностных характеристик, низкоадаптированные и высокоадаптированные студенты

Короткий адрес: https://sciup.org/144154473

IDR: 144154473

Текст научной статьи Эмоционально-регулятивные особенности личности низкоадаптивных и высокоадаптивных студентов вуза

EMOTIONAL-REGULATORY PERSONALITY

CHARACTERISTICS OF LOW ADAPTIVE

AND HIGHLY ADAPTIVE STUDENTS

О.М. Миллер, Е.Ю. Журбенко

O.M. Miller, E.Yu. Zhurbenko

Субъективные характеристики как фактор адаптации, эмоциональные свойства, самоконтроль, сочетание личностных характеристик, низкоадаптированные и высокоадаптированные студенты.

В статье обсуждаются эмоционально-регулятивные характеристики студентов первого года обучения в вузе. Показано, что выраженность определенных эмоционально-регулятивных свойств личности студентов соотносится с успешностью адаптации к учебной деятельности в вузе. Предпринята попытка интерпретации сочетания эмоционально-регулятивных характеристик студентов, влияющих на их адаптацию.

Subjective characteristics as a factor of adaptation, emotional properties, self-control, a combination of personal characteristics, low adaptive and highly adaptive students.

The article discusses the emotional-regulatory characteristics of students of the first year of study at university. It is shown that the manifestation of certain emo-tionally-regulatory characteristics of students, personality correlates with successful adaptation to learning activity at university. The article makes an attempt to interpret the combination of the emotional-regulatory characteristics of students that affect their adaptation.

О дна из актуальных проблем высшей школы связана с адаптацией студентов-первокурсников к обучению в вузе. Адаптация в образовательном учреждении – одна из форм приспособительного поведения студента, которую стоит рассматривать как процесс, состояние, свойство или результат его деятельности. В процессе адаптации происходят кардинальные изменения деятельности индивида, которые сопровождаются трансформацией его предметного социального окружения (встреча студента с новой образовательной средой), а также освоением новых учебных форм, способов и приемов самостоятельной работы, приспособлением к обучению новым видам научной деятельности [Гришанов, Цуркан, 1990].

На успешность адаптации влияет ряд факторов, в частности субъективные характеристики студентов. В данной статье мы рассматриваем эмоционально-регуляторные свойства личности студентов. С.Л. Рубинштейн писал, что у человека эмоции, связанные с деятельностью, занимают особое место, поскольку именно в деятельности, с ходом и исходом деятельности человек переживает все разновидности и оттенки удовлетворения или неудовлетворения (чувства успеха, удачи, торжества, ликования и неуспеха, неудачи, краха и т.д.) [Рубинштейн, 2000, с. 560]. В то же время и сама деятельность подвергается эмоциональной регуляции. Так Е.П. Ильин, вслед за П. Фрессом, В.К. Вилюнасом, Я. Рейков-ским и другими исследователями, отмечал мотивирующую роль эмоций, тем самым связывая эмоции с потребностями и их удовлетворением в деятельности [Ильин, 2011, с. 6]. Это означает, что если деятельность вызывает негативные эмоции, то человек может пересмотреть свое отношение к деятельности и либо принять решение о смене деятельности, либо приспособиться к деятельности и ситуации [Крайг, 2005].

Возможен и другой вариант, когда для поддержания внутреннего комфорта человек прекращает деятельность и уходит из травмирующей ситуации, регрессируя к детским способам поведения [Аргунова, 2007, с. 16].

Можно полагать, что именно так эмоции обеспечивают саморегуляцию деятельности и поведения. При этом, как отмечает Е.А. Сергиенко, различие эмоциональных ресурсов людей определяет особенности их эмоциональной регуляции деятельности, поскольку люди отличаются различной интенсивностью эмоций, эмоциональной лабильностью, эмоциональной импульсивностью, различной способностью «читать» эмоции других людей и понимать свои настроения [Сергиенко, 2009].

А.А. Реан, Н.В. Бордовская, С.И. Розум полагают, что особенности протекания эмоций, в частности быстрота, с которой эмоция становится побудительной силой поступков и действий, связаны с самоконтролем личности. При этом различают внешний контроль и внутренний самоконтроль. При внешнем контроле регулируются не сами эмоции, а только их внешнее выражение. Внутренний контроль связан с таким иерархическим распределением потребностей, при котором низшие потребности подчинены высшим, поэтому, находясь в таком подчиненном положении, они в соответствующих ситуациях просто не могут вызвать неподконтрольных эмоций [Реан, Бордовская, Розум, 2002]. Если человек сам рассматривает себя как лицо, ответственное за удовлетворе- ние собственных потребностей, следовательно, он самостоятельно, без посторонней помощи регулирует активность, выбирая оптимальные для себя способы ее реализации, отказываясь от неоптимальных, неудачных [Абульха-нова, 2014, с. 10].

Как видим, эмоционально-регулятивные процессы являются важными особенностями личности и могут влиять на адаптацию студентов к учебной деятельности в вузе. Для того чтобы прояснить особенности такого влияния, в течение двух лет на базе Красноярского института железнодорожного транспорта проводилось исследование в рамках мониторинга личностного развития студентов 1-х курсов. На основе академической успеваемости студентов и модифицированнаой методики Роджерса – Снегиревой были определены группы низкоадаптированных и высокоадаптированных студентов. Для измерения индивидуальнопсихологических особенностей личности применялся расширенный вариант опросника Р. Кеттелла [Выбойщик, Шакурова, 2000]. В исследовании участвовало 102 студента (28 низкоадаптированных и 23 высокоадаптированных студента 2013/14 учебного года, 35 низкоадаптированных и 16 высокоадаптированных студентов 2014–2015 учебного года).

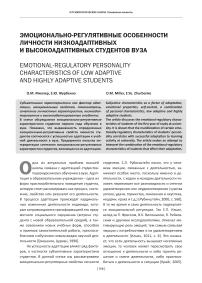

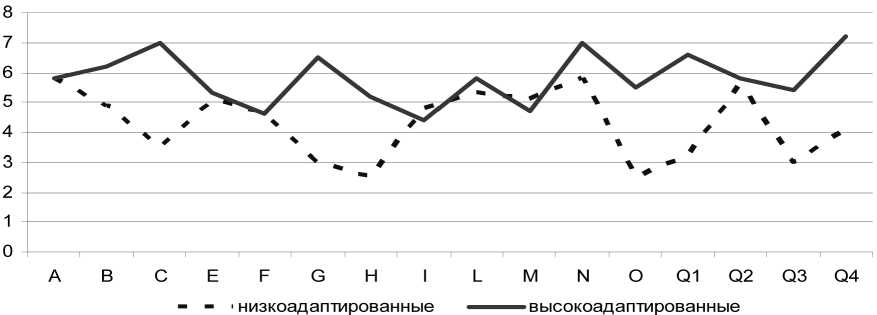

Ниже представлены данные сравнительного анализа личностных характеристик низкоада-прированных и высокоадаптированных студентов с помощью опросника Р. Кеттелла за 2013/14 и 2014/15 учебные годы (рис. 1 и 2).

Рис. 1. Средние значения показателей по шкалам методики Кеттелла у низкоадаптированых и высокоадаптированных студентов 2013/14 учебного года

ВЕСТНИК

Рис. 2. Средние значения показателей по шкалам методики Кеттелла у низкоадаптированых и высокоадаптированных студентов 2014/15 учебного года

При дальнейшем сравнении низкоадаптированных и высокоадаптированных студентов с помощью критерия Манна – Уитни достоверных различий между группами 2013/14 и 2014/15 гг. не выявлено, следовательно, можно рассматривать группы низкоадаптированных студентов 2013/14 учебного года и 2014/15 учебного года как одну выборку низкоадаптированных – всего 63 студента. Группы высокоадаптированных студентов 2013/14 учебного года и 2014/15 учебного года составили еще одну выборку из 39 респондентов.

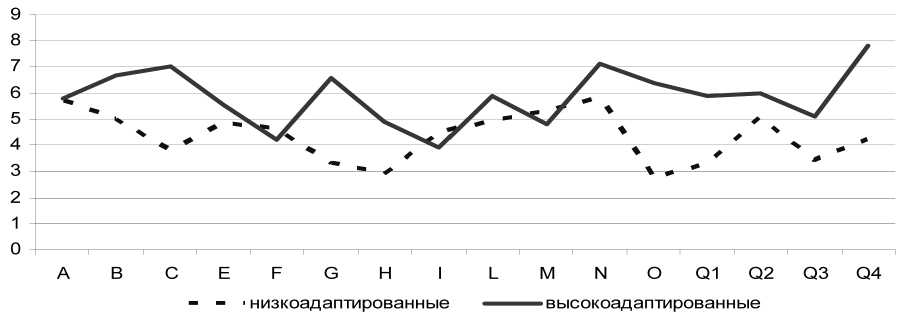

Поскольку в данной статье эмоции и самоконтроль рассматриваются как целостный эмоционально-регуляторный механизм, то факторы, фиксирующие, по мнению Р. Кеттелла, эмоциональные свойства: С – эмоциональная устойчивость, F – беспечность, H – смелость в социальных контактах, I – эмоциональная чувствительность, O – тревожность, Q4– напряженность, а также регуляторные свойства личности: G – моральная нормативность, Q3 – самодисциплина – соответственно объединяются в один комплекс эмоционально-регуляторных личностных черт.

Ниже представлен график сравнения средних значений показателей эмоциональнорегуляторных черт личности низкоадаптированных и высокоадаптированных студентов (рис. 3).

- - 'низкоадаптированные высокоадаптированные

Рис. 3. Средние значения показателей по шкалам эмоционально-регулятивных черт личности по методике Кеттелла у низкоадаптированых и высокоадаптированных студентов 2013/14 и 2014/15 учебных годов

На основе анализа профилей личностных характеристик на представленном выше рисунке визуально можно оценить, что большин- ство эмоционально-регуляторных черт личности высокоадаптированных и низкоадаптированных студентов заметно отличаются друг от друга. Дальнейшее статистическое исследова- стве меры сравнения использовался U-критерий ние включало в себя сравнение выборок. В каче- Манна – Уитни.

Таблица 1

Среднегрупповые показатели эмоциональных-регулятивных свойств личности низкоадаптированных и высокоадаптированных студентов по методике Кеттелла

|

Фактор |

Низкоадаптированные |

Высокоадаптированные |

Значение U |

Уровень значимости, р |

|

Средние значения |

Средние значения |

|||

|

C |

3,683 |

7,026 |

374 |

<0,001 |

|

F |

4,6 |

4,4 |

1177,5 |

0,73 |

|

H |

2,7 |

5 |

501,5 |

<0,001 |

|

I |

4,6 |

4,2 |

1160,5 |

0,64 |

|

O |

2,6 |

5,9 |

426 |

<0,001 |

|

Q4 |

4,2 |

7,5 |

289,5 |

<0,001 |

|

G |

3,2 |

6,5 |

195 |

<0,001 |

|

Q3 |

3,1 |

5,2 |

625,5 |

<0,001 |

Как видно из табл. 1, при сравнении выборок по методике Кеттелла было определено несколько высоко значимых различий между ними (P<0,001). Обнаружено, что значения показателей факторов С – эмоциональная устойчивость, H – социальная активность, О – тревожность, Q4 – напряженность, G – моральная нормативность, Q3– самодисциплина выше у высокоадаптированных студентов.

Более высокие значения у высокоадаптированных студентов по фактору C свидетельствуют о том, что им свойственны большая эмоциональная устойчивость и постоянство интересов. Они более работоспособны, увереннее в себе, лучше осознают требования действительности, настойчивее и упорнее в достижении целей. Одновременно более высокие значения по фактору Н показывают, что они смелее и общительнее – свободнее вступают в контакты с другими людьми.

В то же время более высокие значения по фактору O свидетельствуют, что высокоадаптированным студентам свойственно чаще переживать тревогу, чувство вины, они более чувствительны к реакциям окружающих. Однако нельзя забывать, что данный фактор оценивает скорее настроение и состояние человека, нежели глубинные свойства его личности

[Романов, 1998, с. 73]. Возможно, именно поэтому (в соответствии с достоверно большей величиной значения фактора Q4) высокоадаптированные респонденты чаще проявляют энергичность, внутреннее напряжение и мотивацию к деятельности. Им в большей степени, чем низкоадаптированным студентам, характерны дисциплинированность, обязательность, ответственное отношение к делу, добросовестность, стремление к соблюдению моральных норм и правил поведения в обществе (фактор G). При этом у них более выражен самоконтроль поведения (фактор Q3).

Можно утверждать, что выявленные особенности эмоционально-регулятивных свойств личности высокоадаптированных студентов являются важным фактором их успешной адаптации к вузу. В то же время обнаруженные достоверные различия между отдельными показателями личностных свойств не дают полной картины эмоционально-регулятивных особенностей студентов обеих выборок. Для более полной интерпретации полученных результатов мы использовали не только выраженность отдельных факторов, но и их сочетания [Капустина, 2007], образующие симптомокомплек-сы эмоциональных-регуляторных личностных свойств (табл. 2).

m

ВЕСТНИК

Таблица 2

Интерпретация сочетаний исследуемых факторов методики Кеттелла для показателей эмоционально-регулятивных черт личности низкоадаптированных и высокоадаптированых студентов (в стенах)

|

Эмоционально-регулятивные свойства низкоадаптированных студентов |

Эмоционально-регулятивные свойства высокоадаптированных студентов |

|

Сочетание факторов С и I характеризует чувствительность личности к эмоциогенным воздействиям |

|

|

Низкие значения фактора С (1–3 стена) и фактора I (1–3 стена) означают, что низкоадаптивные студенты эмоционально переменчивы, неустойчивы в интересах и склонностях, стремятся уклониться от ответственности, не доводят дело до конца. При этом эмоциональная чувствительность подавляется у них склонностью рационализировать эмоции, стремлением к практичности. Поэтому на собственные чувства они ориентируется довольно редко |

Средние значения фактора С (4–7 стенов) и низкие значения фактора I (1–3 стена) показывают, что респонденты этой группы отличаются достаточной эмоциональной устойчивостью и постоянством интересов, реалистичным восприятием окружающей обстановки, происходящих событий. В большинстве случаев они способны справиться с трудностями, склонны рационализировать собственные эмоциональные переживания, хотя при неожиданном появлении дополнительных трудностей у них возникает кратковременное чувство тревоги |

|

Сочетание факторов H и F отражает склонность к рискованному поведению |

|

|

Низкие значения фактора H (1–3 стена) и средние значения фактора F (4–7 стенов) свидетельствует о том, что их уверенность в себе слабо выражена, однако, когда им кажется, что успех реально достижим, они могут рисковать |

Средние значения фактора H (4–7 стенов) и низкие значения фактора F (1–3 стена) отражают стремление высокоадаптированных студентов находить позитивное в жизни. При этом они предпочитают знакомые ситуации, когда можно использовать проверенные опытом стратегии поведения. Поэтому ситуации, связанные с риском, избегаются |

|

Сочетание факторов O и Q4 характеризует разные проявления тревожности как личностного свойства |

|

|

Низкие значения фактора O (1–3 стена) и фактора Q4 (1–4 стена), характерные для низкоадаптированных студентов, свидетельствуют о довольно беспечном восприятии окружающей реальности. Редко тревожатся о будущем и прошлых поступках. У них отсутствуют сильные побуждения и желания, они довольны жизнью, существующим положением дел и не стремятся к достижениям и переменам. В конфликтных ситуациях склонны преимущественно обвинять других |

Средние значения факторов O (4–7 стенов) и Q4 (4–7 стенов) показывают, что высокоадаптивные студенты испытывает тревогу в непривычных ситуациях. Когда обстановка знакома и предсказуема, ощущение тревоги у них ослабевает или не возникает вообще. Они пытаются объективно воспринимать происходящее и окружающих людей. В конфликтных ситуациях склонны обвинять не только других, но и себя |

|

Сочетание регуляторных свойств Q3 и G характеризует соотношение самодисциплины и моральной нормативности |

|

|

Низкие значения факторов Q3 (1–3 стена) и G (1–3 стена) свидетельствуют о том, что низкоадаптированные студенты отступают от желаемой цели, как только появляются внутренние или внешние препятствия. Не умеют планировать и рационально распределять свое время. Их поведение регулируется преимущественно сиюминутными желаниями и потребностями. К моральным нормам они относятся достаточно свободно |

Средние значения факторов Q3 (4–7 стенов) и G (4–7 стенов) говорят о способности высокоадаптированных студентов быть организованными и настойчивыми в ситуациях, в которых они адаптировались. Избирательно относятся к общегрупповым нормам и требованиям. Совестливость, ответственность в лично значимых ситуациях могут сочетаться у них с формальным выполнением обязанностей тогда, когда ситуация не затрагивает личных интересов |

Таким образом, результаты нашего исследования показали, что на успешную адаптацию в вузе влияют эмоционально-регуляторные свойства личности, что позволяет в дальнейшем акцентировать внимание на развитии этих лич ностных характеристик студентов для того, что бы снизить риск их попадания в группу низкоа даптированных.

Список литературы Эмоционально-регулятивные особенности личности низкоадаптивных и высокоадаптивных студентов вуза

- Абульханова К.А. К проблемам экологии личности и возможности психологической поддержки//Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева. 2014. № 4 С. 6-23.

- Аргунова Н.В. Личностные качества как детерминанты мотивации учебной деятельности//Вестник СаГА Сер.: Психология. 2007. № 2. С. 21-28.

- Выбойщик И.В., Шакурова З.А. Личностный многофакторный опросник Р. Кэттелла: учеб. пособие. Челябинск: Изд. ЮУрГУ, 2000. 54 с.

- Гришанов Л.К., Цуркан В.Д. Социологические проблемы адаптации студентов младших курсов//Психологические аспекты адаптации студентов к учебному процессу в вузе. Кишинев, 1990. С. 29-41.

- Ильин Е.П. Эмоции и чувства. 2-е изд. СПб.: Питер, 2011. 782 с.

- Капустина А.Н. Многофакторная личностная методика Р. Кэттеллла. СПб.: Речь, 2007. 104 с.

- Крайг Г. Психология развития. 9-е изд. СПб.: Питер, 2005 940 с.

- Реан А.А., Бордовская Н.В., Розум С.И. Психология и педагогика. СПб.: Питер, 2002. 432 с.

- Романов В.В. Юридическая психология: учебник. М.: Юристь, 1998. 488 с.

- Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. СПб.: Питер, 2000. 712 с.

- Сергиенко Е.А. Контроль поведения: индивидуальные ресурсы субъектной регуляции //Психологические исследования: электрон. науч. журн. 2009. № 5 (7). URL: http://psystudy.ru (дата обращения: 19.04.2017).