Эмоциональное выгорание педагогов в условиях модернизации образовательной среды

Автор: Мишина Марина Михайловна, Воробьева Ксения Андреевна

Журнал: Научное обеспечение системы повышения квалификации кадров @journal-ipk74

Рубрика: Гипотезы, дискуссии, размышления

Статья в выпуске: 3 (44), 2020 года.

Бесплатный доступ

Проблема исследования и обоснование ее актуальности. Профессиональная деятельность педагога в условиях модернизации образовательной среды независимо от разновидности исполняемой работы относится к группе профессий с повышенной моральной ответственностью за здоровье и жизнь детей, поэтому педагоги часто подвержены эмоциональному выгоранию. Цель исследования заключается в выявлении специфики особенностей эмоционального выгорания и личностных особенностей у специалистов в сфере дошкольного и школьного образования, дефектологов и специалистов по работе с детьми. Методология (материалы и методы). В процессе психологического исследования эмоционального выгорания у педагогов, был применен теоретический метод научно-категориального анализа современной психолого-педагогической литературы и метод тестирования с использованием надежных и валидных методик. Результаты. Обобщение результатов определило теоретическую новизну (выявлена структура профессиональной деятельности, включающая связанные между собой показатели мотивационного, эмоционального и поведенческого компонентов). Практическая новизна заключается в выявлении значимого различия в показателях мотивационного компонента профессиональной деятельности педагогов: для специалистов по работе с детьми главным мотивом является интерес; педагоги школьного образования для получения удовлетворения от работы должны иметь достойное вознаграждение и конкретные награды за выполнение профессиональных обязанностей; специалисты, работающие с детьми также нуждаются в вознаграждении за работу, при этом администрация образовательного учреждения должна предоставлять им комфортные условия для успешной профессиональной деятельности. Педагоги дошкольного образования считают первостепенным в работе с детьми возможность проявлять креативность, придумывать что-то новое оригинальное. Все категории педагогов для удержания высокого уровня профессиональной мотивации нуждаются в структурировании работы (четком понимании своего функционала), признании, ощущении своей власти и влияния, разнообразии (возможности смены видов деятельности). В соответствии с новыми вызовами времени (например, в условиях пандемии) предложены психологические рекомендации для администрации образовательных учреждений по повышению мотивации профессиональной деятельности у педагогов, заключающиеся в том, чтобы в структуру курсов повышения квалификации были включены занятия по обучению педагогов навыкам саморегуляции эмоциональных состояний и стрессоустойчивости. Кроме того, с целью повышения личной профессиональной компетентности педагогов необходимо обучать стратегиям эффективного совладающего поведения в условиях сложной ситуации, вызывающей страх и тревогу. Поэтому важен обмен опытом и профессиональные супервизии.

Эмоциональное выгорание педагога, дошкольное и школьное образование, дефектолог, саморегуляция эмоциональных состояний, стрессоустойчивость, стратегия совладания с трудными профессиональными ситуациями

Короткий адрес: https://sciup.org/140251063

IDR: 140251063 | УДК: 371.12+37.015.3+159.92

Текст научной статьи Эмоциональное выгорание педагогов в условиях модернизации образовательной среды

Актуальность исследования эмоционального выгорания педагогов в условиях модернизации образовательной среды обусловлена тем, что социальная среда становится чувствительнее к выбору образовательного контента, включая подбор специалиста, воспитывающего детей.

Современная российская система образования сталкивается с новым типом проблем, связанных с инклюзивным образованием, мультикультурностью контингента учащихся, высоким уровнем неоднородности познавательного и социального развития детей и подростков [1, с. 96]. В обществе существует запрос на грамотных специалистов, которые будут эффективно работать с разными категориями детей во время образовательного процесса. Они должны соответствовать высоким требованиям и образовательным стандартам.

Социально-психологические исследования показывают, что профессия педагога сильно подвержена профессиональным деформациям, а именно возникновению эмоционального выгорания [2, с. 39; 3, с. 27]. Объективные и субъективные факторы влияют на возникновение у педагога стресса и эмоциональной напряженности. При этом нарастает чувство неудовлетворенности, накапливается усталость. Эмоциональное истощение и выгорание педагога не произойдет в случае, если специалист, работающий с детьми, будет наделен способностью к эмпатии. При этом педагогу важно развивать такие личностные качества как терпение, требовательность и аккуратность. Перечисленные личностные характеристики несут в себе тяжелую физическую и моральную нагрузку. Изначально не во всех педагогических вузах у специалистов вырабатывают умение блокировать свои внутренние переживания. Необходимо обучать их переключению жизненных ролей, владению методами сопротивления эмоциональному выгоранию. Новое время (например, период пандемии) готовит обществу в целом новые вызовы. Педагоги работают с разнообразной детской аудиторией (дети группы риска, дети с ОВЗ), которые развиваются в новых условиях воспитательной среды [4, с. 29]. Достаточно сложно предугадать, как специалистам переориентироваться на новые формы профессиональной деятельности (дистантное обучение и воспитание) разных групп детей. Новые условия обучения и воспитания требуют от педагогов применения разных вариантов взаимодействия с детьми с новых требований профессиональной деятельности [5, с. 47]. Таким образом, нам представляется актуальным провести научно-практическое эмпирическое исследование эмоционального выгорания, воз- никающего в ходе профессиональной деятельности у специалистов, работающих с детьми.

Обзор литературы. Синдром выгорания изучали зарубежные исследователи, которые отмечали высокую эмоциональную напряженность сотрудников, работающих с детьми и подростками, так как в процессе профессиональной деятельности возникают частые стрессовые ситуации [6, с. 9]. В 2017 г. в РИНЦ поступило более 500 публикаций по теме эмоционального выгорания, что свидетельствует о возрастающем научном интересе к данному феномену в России.

Существуют некоторые особенности, связанные с возникновением эмоционального выгорания у специалистов, работающих с детьми [7, с. 100; 8, с. 84]:

-

- повышение социального, экономического и культурного развития общества, возрастание требований к учебно-воспитательным учреждениям;

-

- увеличение количества требований к профессиональной деятельности педагога (по форме и содержанию), а также к личности специалиста, работающего с детьми (учет характерологических качеств);

-

- высокая эмоциональная напряженность педагога, частые профессиональные стрессовые ситуации, ведущие к ослаблению нервной системы, психосоматическим заболеваниям и профессиональной усталости;

-

- психологические особенности личности, влияющие на образовательный процесс.

Синдром эмоционального или профессионального выгорания педагога, является девиацией, которая проявляется в утрате эмоциональных сил специалиста при когнитивных и личностных изменениях, которые могут влиять на возникновение психосоматических расстройств. Эмоциональное выгорание, изменяя личностные черты, ведет к холодному отношению к воспитанникам. Педагог теряет интерес к своей профессиональной деятельности, утрачивает чувство собственного «Я», имеет безразличие к коллективу и проблемы со здоровьем [9, с. 245].

Педагоги дошкольного образования подвержены синдрому эмоционального выгорания, так как во многих случаях им приходится выполнять не только образовательновоспитательную деятельность, но и гигиениче- ские процедуры, используя при этом специальные знания. Если педагог дошкольного образования не имеет знания по специальной психологии, то он сталкивается с многими проблемами, работая с особенными детьми, которым, к примеру, не поставлен официальный диагноз [10, с. 64]. Педагоги школьного образования, также могут быть подвержены эмоциональному выгоранию, по причине внешних и внутренних факторов. Родители и ученики требуют от личности педагога школьного образования наличия определенных качеств. При этом необходимо проявлять полную независимость, креативность и вносить существенный вклад в образовательный контент. Помимо образовательной деятельности, педагоги обязаны работать с документацией, выполнять все новые требования, которые посылают высшие образовательные структуры [11, с. 67]. К эмоциональному выгоранию могут быть склонны дефектологи, так как они имеют множество трудностей, работая с детьми с особенностями развития. Дефектологи в значительной степени должны обладать эмпатией, креативностью, изобретательностью и творчеством, сталкиваясь с конфликтами в педагогическом процессе (между воспитанниками и родителями; учениками и учителями). Поэтому специалисты данной сферы образования должны иметь знания из разных областей наук [12, с. 59; 13, с 28]. Специалисты дополнительного образования по работе с детьми в парках с игровым обучением (артпедагоги) также подвержены синдрому эмоционального выгорания. Обычно такого рода деятельность характерна для молодых специалистов, студентов, которые набирают опыт по работе с детьми, решая проблемы, которые не обязательно связаны с образовательной сферой. От такого рода специалистов требуются навыки актерского мастерства, творческие способности, умение контактировать с разными людьми [14, с. 12].

Таким образом, можно сделать вывод о том, что синдром эмоционального выгорания включает в себя эмоциональное истощение, физическое недомогание и изменение личностных характеристик. Проявляется такой синдром часто у педагогов, так как они регулярно связаны общением, что вызывает эмоциональное напряжение, тревогу и переживания [6, с. 154].

К признакам профессионального выгорания относятся следующие проявления личности педагога: 1) чувство безразличия и эмоционального истощения; 2) деперсонализация в виде негативного отношения к коллегам; 3) негативное профессиональное самовосприя-тие, связанное с ощущением собственной профессиональной некомпетентности [15, с. 331; 9, с. 218; 1 с. 98].

Методология (материалы и методы). В процессе психологического исследования эмоционального выгорания у педагогов, работающих с разнообразной детской аудиторией, был осуществлен научно-категориальный анализ современной психолого-педагогической литературы. Выявленная структура профессиональной деятельности, включающая связанные между собой показатели мотивационного, эмоционального и поведенческого компонентов, позволила применить метод тестирования с использованием надежных и валидных методик [16, c. 89].

-

1. Опросник «Профессиональное (эмоциональное) выгорание» был разработан на основе трехфакторной модели К. Маслач и С. Джексон и адаптирован Н. Водопьяновой, Е. Старченко-вой.

-

2. Копинг-поведение в стрессовых ситуациях (С. Норман, Д. Ф. Эндлер, Д. А. Джеймс, М. И. Паркер в адаптации Т. А. Крюковой).

-

3. Опросник эмоционального интеллекта ЭмИн (Д. В. Люсин).

-

4. Изучение мотивационного профиля личности (Ш. Ричи и П. Мартин).

Для изучения эмоционального выгорания у работников образовательной сферы было проведено эмпирическое исследование.

Описание выборки. В исследовании принимали участие 120 человек (n = 120) в возрасте от 20 до 50 лет: 99 человек – женщины (n = 99); 21 человек – мужчины (n = 21). Респонденты были разделены на 4 группы:

-

1) педагоги школьного образования: 30 человек (n = 30), в возрасте от 25 до 60 лет;

-

2) педагоги дошкольного образования: 30 человек (n = 30), в возрасте от 23 до 45 лет);

-

3) специалисты по работе с детьми: 30 человек (n = 30), в возрасте от 20 до 30 лет);

-

4) дефектологи: 30 человек (n = 30), в возрасте от 23 до 56 лет.

Процедура исследования. Каждый респондент при наличии внутренней мотивации отвечал на вопросы методик анонимно.

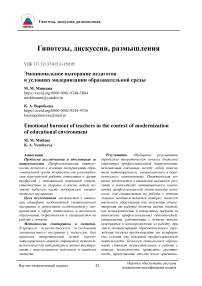

□ Эмоциональное истощение □ Деперсонализация ■ Профессиональная успешность

Рис. 1. Среднее арифметическое значение показателей эмоционального выгорания

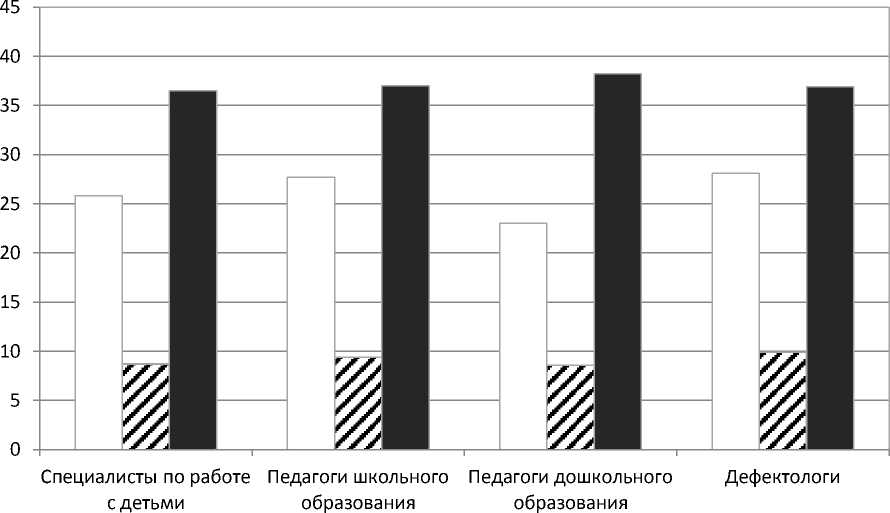

□ Решение задачи ® Эмоции ^ Избегание □ Отвлечение

■ Социальное отвлечение

Рис. 2. Среднее арифметическое значение показателей копинг-поведения: решение задачи, эмоциональный копинг, копинг-избегания, отвлечение и социальное отвлечение

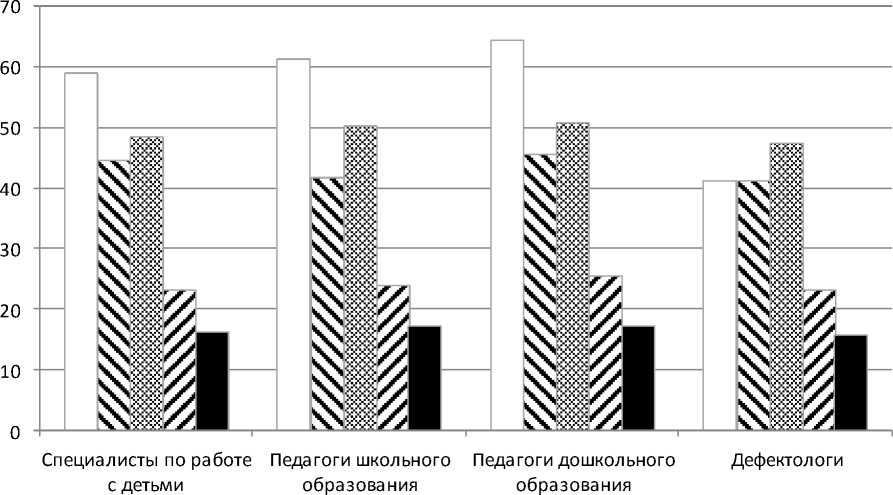

Рис. 3. Среднее арифметическое показателей эмоционального интеллекта: межличностный эмоциональный интеллект, внутриличностный эмоциональный интеллект, понимание эмоций, управление эмоциями, общий уровень эмоционального интеллекта

Респонденты были заинтересованы в психологическом исследовании, так как им было интересно узнать о продуктивных копинг-стратегиях, об отношении к работе и личностных ресурсах в профессиональной деятельности.

Результаты и их описание. Для интерпретации показателей эмоционального выгорания эмоционального истощения, деперсонализации, профессиональной успешности по опроснику «Синдром выгорания» в адаптации Н. Е. Водопьянова (MBI) было подсчитано среднее арифметическое каждой шкалы (рис. 1).

Эмпирическое исследование синдрома эмоционального выгорания показало, что по шкале «Эмоциональное истощение» и шкале «Цинизм» выявлено максимальное среднее арифметическое значение в группе дефектологов. Максимальный показатель среднего арифметического по шкале «Профессиональной успешности» наблюдается в группе педагогов дошкольного образования.

У специалистов по работе с детьми самый высокий показатель среднего арифметического по шкале «Профессиональной успешности» – 36,5 и минимальный показатель в шкале «Эмоциональное истощение» – 27,7.

Педагоги школьного образования демонстрируют высокий балл среднего арифметического в шкале «Профессиональной успешности» – 37 и имеют самый низкий балл среднего арифметического значения по шкале «Цинизм» – 9,4 (p < 0,05). Подсчет среднего арифметического в группе педагогов дошкольного образования показал, что максимальное среднее арифметическое выявлено по шкале «Профессиональная успешность» – 38,2, а минимальное среднее арифметическое по шкале «Цинизм» – 8,6. Высокий показатель среднего арифметического выявлен у дефектологов по шкале «Профессиональная успешность» – 36,9, самый низкий по шкале «Цинизм» – 9,9.

Это означает, что все специалисты, работающие с детьми, чаще используют защитный механизм – «Профессиональная успешность» и меньше всего используют «Цинизм». При этом самый высокий показатель по шкале «Профессиональной успешности» из всех групп – у педагогов школьного образования. По шкале «Цинизм» – у педагогов дошкольного образования, а по шкале «Эмоциональное истощение» – самый высокий средний балл у дефектологов.

На основании среднестатистических значений по показателям методики эмоционального выгорания респонденты, относящиеся к специалистам по работе с детьми, имеют не высокий уровень эмоционального выгорания, так как их профессиональная успешность достаточно высокая, и работники высоко оценивают свои профессиональные результаты, имея достаточно высокий уровень продуктивности. Ни одна из групп не проявляет цинизм как форму психологической защиты от неприятностей и разочарований реальности. По сравнению с другими группами ближе к эмоциональному истощению находится группа дефектологов, а значит работники данной группы могут ощущать чувство безразличия, эмоционального истощения, изнеможения, что может снижать уровень работоспособности и удовлетворенности профессиональной деятельности. Далее было выявлено среднее арифметическое значение по таким копинг-стратегиям, как решение задачи, эмоциональный копинг, копинг избегания, отвлечение и социальное отвлечение в стрессовых ситуациях по всем группам респондентов (рис. 2).

Из рисунка 2 видно, что по шкале «Решение задачи» и шкале «Эмоции» (45,6) максимальное среднее арифметическое значение наблюдается у группы педагогов дошкольного образования – 64,4, минимальное среднее арифметическое значение по этим шкалам у дефектологов – 41,3.

Максимальное среднее арифметическое значение по шкале «Избегание» выявилось у педагогов дошкольного образования, самое низкое значение среднего арифметического у дефектологов – 47,5.

Высокое среднее арифметическое по шкале «Отвлечение» у группы педагогов дошкольного образования – 25,4, низкое – 23,2 – у дефектологов.

Педагоги школьного образования показали максимальное среднее арифметическое значе- ние по шкале «Социальное отвлечение» – 17,2, минимальное – 15,6 – группа дефектологов.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что у специалистов по работе с детьми, педагогов школьного образования и педагогов дошкольного образования более выражена копинг-стратегия «Решение задачи», так как при наличии стрессовой ситуации педагоги находят пути решения проблемы и тем самым снижают уровень стресса.

Группа дефектологов во время решения проблемных ситуаций преимущественно прибегают к стратегии избегания, они не ищут пути решения проблемы, вытесняя ее.

Менее выражена у респондентов копинг-стратегия «Социальное отвлечение», что говорит о том, что специалисты, работающие с детьми, предпочитают не обращаться за помощью к коллегам, стремятся выговориться, поделиться своими переживаниями с близкими людьми.

По опроснику эмоционального интеллекта Д. В. Люсина было подсчитано среднее арифметическое в каждой группе респондентов. Показатели эмоционального интеллекта представлены на рисунке 3.

Таким образом, мы можем сделать выводы, что максимальное среднее арифметическое значение общего эмоционального интеллекта зафиксировано в группе дефектологов, однако во всех остальных группах педагогов значение общего эмоционального интеллекта также высокое.

По шкале «МЭИ» (межличностный эмоциональный интеллект) самое высокое среднее арифметическое также наблюдается в группе дефектологов, а минимальное – у специалистов по работе детьми.

По шкале «ВЭИ» (внутриличностный эмоциональный интеллект) максимальное среднее арифметическое в группе педагогов дошкольного образования, а минимальное – у дефектологов.

По шкале «ПЭ» (понимание эмоций) самое высокое значение среднего арифметического в группе специалистов по работе с детьми, а самое низкое – у педагогов школьного образования.

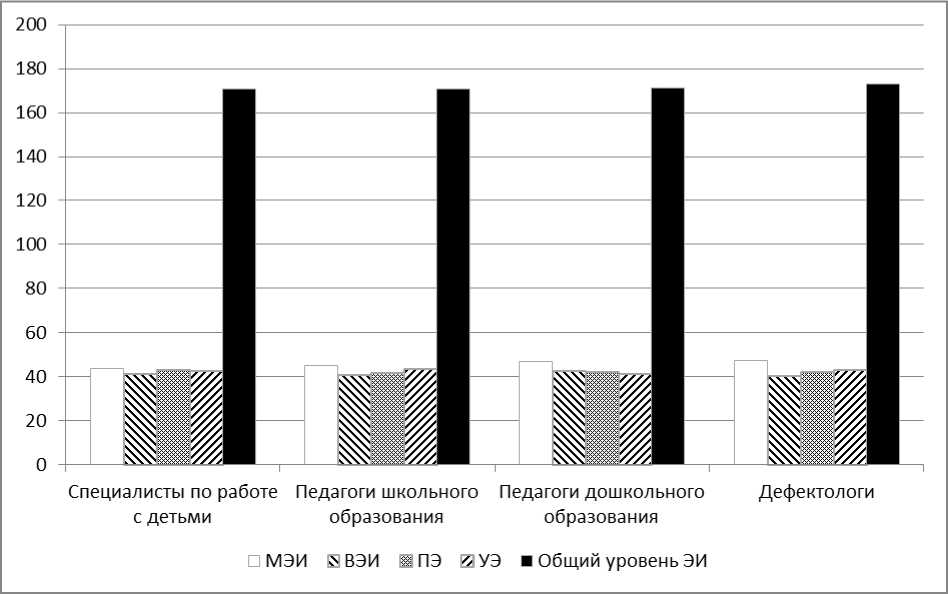

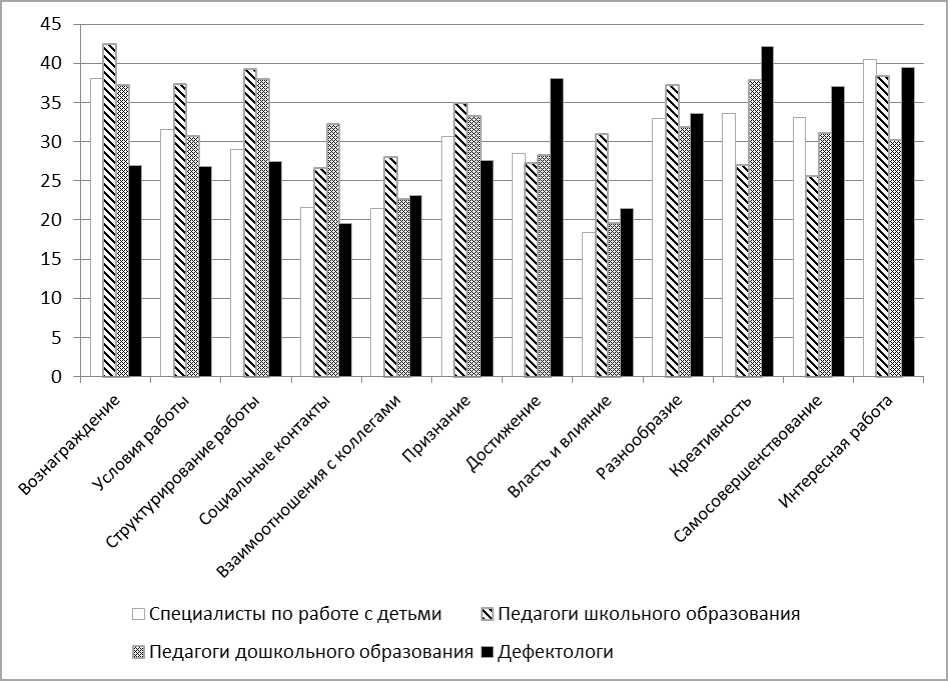

По шкале «УЭ» (управление эмоций) самое высокое среднее арифметическое наблюдается в группе педагогов школьного образования, а самое низкое значение – у педагогов дошкольного образования. Мы можем сделать вывод, что специалисты по работе с детьми хорошо понимают свои и чужие эмоции, но низкие результаты по шкале МЭИ (межличностный эмоциональный интеллект) свидетельствуют о том, что в понимании чужих эмоций и управлении ими они испытывают трудности. Респонденты группы педагоги школьного образования имеют высокий уровень в управление своими и чужими эмоциями, но также отмечался самый низкий балл по шкале понимание эмоций, это может означать, что свои и чужие эмоции педагогам школьного образования интерпретировать сложнее, чем другим группам специалистов. Очевидно, что педагогам дошкольного образования хорошо удается понимать собственные эмоции, но при этом они не научи- лись управлять собственными и чужими эмоциями. Дефектологи понимают эмоции других людей, но при этом не управляют своими. Далее мы обработали ответы педагогов и вычислили среднее арифметическое показателей значимости профессиональной деятельности (вознаграждение, условия работы, структурирование работы, социальные контакты, взаимоотношения с коллегами, признание, достижение, власть и влияние, разнообразие, креативность, самосовершенствование, интерес) по методике «Изучение мотивационного профиля личности» (Ш. Ричи и П. Мартин). Результаты отражены на рисунке 4. Максимальное значение среднего арифметического показателя по шкале «Вознаграждение» соответствует группе педагогов школьного образования, а минимальное у дефектологов.

Рис. 4. Среднее арифметическое значение показателей в мотивационном профиле личности педагогических работников (вознаграждения, условий работы, структурирования работы, социальных контактов, взаимоотношений с коллегами, признания, достижения, власти и влияния, разнообразия, креативности, самосовершенствования и интересной работы)

По шкале «Условие работы» и «Структурирование работы» самое высокое значение у группы педагогов школьного образования и самое низкое у группы дефектологов.

По шкале «Социальные контакты» высокое среднее арифметическое у педагогов дошкольного образования, а низкое у дефектологов. По шкале «Признание» высокое значение имеет группа педагогов школьного образования, а низкое - группа дефектологов. Группа дефектологов по сравнению с остальными группами имеют самое высокое среднее арифметическое по шкале «Достижение», а самое низкое наблюдается у педагогов школьного образования.

По шкале «Власть и влияние» максимальное среднее арифметическое значение соответствует педагогам школьного образования, а минимальное - группе специалистов по работе с детьми. По шкале «Разнообразие» высокое значение среднего арифметического у педагогов школьного образования, а низкое - у педагогов дошкольного образования.

По шкале «Креативность» максимальное среднее арифметическое значение обнаружено у группы дефектологов, а минимальное - у педагогов школьного образования.

Группа дефектологов имеет максимальное среднее арифметическое значение по шкале «Самосовершенствование», а минимальное в этой шкале у группы педагогов школьного образования.

По шкале «Интересная работа» высокое среднее арифметическое значение у группы специалистов по работе с детьми, а низкое - у педагогов дошкольного образования.

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что для специалистов по работе с детьми главной мотивацией в работе является интерес.

Педагоги школьного образования для получения удовлетворения от работы должны получать достойное вознаграждение и конкретные награды за выполнение профессиональных обязанностей. Специалисты, работающие с детьми, также нуждаются в вознаграждении за работу, администрация образовательного учреждения должна предоставлять им комфортные условия для работы. Структурирование работы (педагоги нуждаются в четком понимании своего функционала), признание, ощущение своей власти и влияния, разнообразие (возможность смены видов деятельности) вносят существенный вклад в мотивацию специалистов для эффективного выполнения педагогической деятельности. Это может зависеть от сферы.

Педагоги дошкольного образования считают первостепенным в работе с детьми возможность проявлять креативность, придумывать что-то новое оригинальное для обучения.

Самое высокое среднее арифметическое значение показателя стремления к социальному взаимодействию было выявлено у педагогов дошкольного образования по шкале «Социальные контакты», свидетельствует о том, что по сравнению с другими группами они больше коммуницируют с субъектами образовательного процесса.

Дефектологов мотивирует в работе креативность и возможность ставить себе высокие профессиональные цели и задачи и планомерное их достижение.

Анализ результатов эмпирического исследования эмоционального выгорания педагогов в условиях модернизации образовательной среды был выполнен с помощью непараметрического статистического критерия Манна Уитни и корреляционного анализа Спирмена. Эмоциональное истощение у педагогов дошкольного и школьного образования выше, чем у дефектологов (р < 0,05). При эмоциональном истощении у педагогов появляется повышенная потребность в лучшем понимании чужих эмоций для более эффективного управления ими.

Результаты корреляционного анализа показали, что профессиональная успешность педагога связана с копинг-стратегиями: эмоции и отвлечение (p < 0,05). Профессиональный педагог отличается способностью в стрессовых ситуациях прибегать к внешнему отвлечению (просмотр фильмов, творчество, саморазвитие), а также у него на высоком уровне должны быть сформированы умения и навыки совладания со своими эмоциями.

При выраженном эмоциональном выгорании педагоги испытывают повышенную потребность в мотивации посредством вознаграждения. Если специалист, работающий с детьми, имеет мотивацию, направленную на материальное вознаграждение, то он более подвержен эмоциональному выгоранию.

Проведенное исследование эмоционального выгорания педагогов в условиях модернизации образовательной среды показало, что существуют личностные особенности специалистов, которые способствуют возникновению и проявлению данного феномена: низкая самооценка педагога, недостаточный уровень профессиональной компетентности, низкий уровень стрессоустойчивости, высокий уровень тревожности. Кроме того, большую роль в возникновении и проявлении эмоционального выгорания педагогов играют ситуативные факторы: большая разнородная и разноуровневая детская аудитория, конфликтные ситуации с родителями воспитанников и коллегами, низкий уровень разграничения зоны ответственности, постоянная работа с большим массивом документации и отчетности, отсутствие взаимодействия между специалистами, недостаточный уровень сформированности профессиональных навыков в работе с детьми группы риска и детьми с ОВЗ.

Особенно непростой оказалась педагогическая деятельность специалистов, работающих с детьми, в период пандемии. Именно в период самоизоляции остро возникла необходимость быстрой модернизации образовательной системы, связанной с переходом к альтернативным формам обучения. Следствием стремительных изменений в общественной ситуации, связанной с неопределенностью, встал вопрос об инновационных методах предотвращения «профессионального выгорания» специалистов. Необходимо было в кратчайшие сроки разработать методы предупреждения и снятия психологической перегрузки педагогов.

С этой целью необходимо использовать методы продуктивного командного взаимодействия с организацией профессионального взаимодействия специалистов смежных профессий: социального педагога, юриста, реабилитолога, дефектолога, социального работника и др.

В результате эмпирического исследования эмоционального выгорания у специалистов в сфере дошкольного, школьного образования, дефектологов и специалистов по работе с детьми стало очевидно, что все специалисты нуждаются в формировании навыков саморегуляции эмоциональных состояний и стрессоустой-чивости.

В работе предпринята попытка обосновать причины формирования синдрома эмоционального выгорания; выявлено, что все специали- сты, работающие с детьми, нуждаются в формировании навыков саморегуляции эмоциональных состояний и стрессоустойчивости.

Обсуждение. Нами было доказано, что существует значимое различие в мотивационном компоненте профессиональной деятельности педагогов: для специалистов по работе с детьми главным мотивом в работе с детьми является интерес; педагоги школьного образования для получения удовлетворения от работы должны получать достойное вознаграждение и конкретные награды за выполнение профессиональных обязанностей; специалисты, работающие с детьми, также нуждаются в вознаграждении за работу, при этом администрация образовательного учреждения должна предоставлять им комфортные условия для успешной профессиональной деятельности.

Педагоги дошкольного образования считают первостепенным в работе с детьми возможность проявлять креативность, придумывать что-то новое оригинальное. Все категории педагогов для удержания высокого уровня профессиональной мотивации нуждаются в структурировании работы (четком понимании своего функционала), признании, ощущении своей власти и влияния, разнообразии (возможности смены видов деятельности). С учетом полученных результатов исследования специфики эмоционального выгорания и мотивации разных категорий педагогов нами были разработаны конкретные психологические рекомендации для администрации образовательных учреждений по повышении мотивации и профилактике профессионального выгорания и стрессоустой-чивости. Явление эмоционального выгорания представляет собой довольно неоднозначный и многогранный феномен. Он оказывает влияние на эффективность профессиональной деятельности педагогов. От психологического благополучия учителя зависит не только его деятельность, но и атмосфера в классе, а соответственно, и эффективность учебной деятельности школьников. Таким образом, проведение профилактической работы с педагогами по предупреждению признаков синдрома эмоционального выгорания и психологического сопровождения педагогических работников мы можем повысить как продуктивность профессиональной деятельности учителя, так и учебной деятельности школьника.

Заключение. Наиболее эффективным типом взаимодействия всех субъектов образования является личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых: родителей, законных представителей детей и педагогических работников. Продуктивный тип взаимодействия участников образовательного процесса предполагает уважение и безусловное принятие личности ребенка и доброжелательное к нему отношение. Педагогу важно понимать состояние, настроение, потребности и интересы воспитанников, соблюдая условия педагогической этики при успешном решении профессиональных задач. Личностно-развивающее взаимодействие участников образовательного процесса является неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного развития. При повышении квалификации учителей, воспитателей, администрации образовательного учреждения в области возрастной, педагогической, социальной психологии необходимо приобщать всех субъектов образовательного процесса к психологической грамотности и психологической культуре. Сотрудничество и кооперация с семьей, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе является необходимым условием реализации психологической работы с ребенком и основой ее эффективности.

Рекомендации для администрации образовательных учреждений по повышению мотивации и профилактике профессионального выгорания и стрессоустойчивости у разных категорий педагогов. Психологической службе образовательных учреждений необходимо формировать у педагогов эффективные стратегии совладания с трудными профессиональными ситуациями, страхами и тревожностью. Для выявления актуальных проблем всех субъектов образовательного процесса следует проводить мониторинг эмоционального и психологического благополучия детей, педагогов и родителей. На базе образовательного учреждения психологи должны оказывать профессиональнопсихологическую поддержку специалистам, работающим с детьми с целью понимания ими индивидуально-психологических особенностей, возникающих в связи с новыми жизненными ситуациями. Администрации образовательного учреждения следует инициировать укрепление культурного взаимодействия педагогов (воспитателей, учителей) и родителей с целью создания условий для нормального развития растущего человека.

Осуществлять психолого-педагогическую деятельность необходимо, опираясь на новейшие разработки в сфере образования и знания нормативно-правовой базы образовательного процесса.

Профессиональная деятельность педагога образовательного учебного заведения, независимо от разновидности исполняемой работы, относится к группе профессий с повышенной моральной ответственностью за здоровье и жизнь детей. Педагоги находятся в группе риска как представители группы социальных профессий и характеризуются высоким уровнем эмоционального выгорания.

Список литературы Эмоциональное выгорание педагогов в условиях модернизации образовательной среды

- Борисова, М. В. Психологические детерминанты феномена эмоционального выгорания у педагогов / М. В. Борисова. - Текст: непосредственный // Вопросы психологии. - 2005. - № 2. - С. 96-104.

- Киселева, Т. Г. Профилактика эмоционального выгорания педагогов / Т. Г. Киселева. - Текст: электронный // Проблемы науки. - 2015. - № 9 (39). - URL: https://cyberleninka.ru/article/ n/profilaktika-emotsionalnogo-vygoraniya-pedago gov-1 (дата обращения: 21.07.2020).

- Назарова, Н. М. Системные риски развития инклюзивного и специального образования в современных условиях / Н. М. Назарова. - Текст: электронный // Специальное образование. - 2012. - № 3 (27). - URL: https://cyberleninka.ru/ article/n/sistemnye-riski-razvitiya-inklyuzivno go-i-spetsialnogo-obrazovaniya-v-sovremennyh-usloviyah (дата обращения: 21.07.2020).

- Безносов, С. П. Профессиональная деформация личности / С. П. Безносов. - Санкт-Петербург: Речь. - 2004. - С. 272. - Текст: непосредственный.

- Бойко, В. В. Синдром "эмоционального выгорания" в профессиональном общении / В. В. Бойко. - Санкт-Петербург: Питер, 2003. - С. 474. - Текст: непосредственный.

- Мишина, М. М. Образовательная среда как фактор риска формирования девиантного поведения современных подростков из полных и неполных семей: материалы X Международного симпозиума "Благополучие и безопасность в условиях социальных трансформаций" (9-10 июля 2019 г.) / М. М. Мишина, К. А. Воробьева. - Текст: непосредственный / под науч. ред. чл.-корр. РАО, д-ра психол. наук, проф. Е. Б. Перелыгиной. - Екатеринбург: Гуманитарный университет, 2019. - С. 100-106.

- Алехина, С. В. Готовность педагогов как главный фактор успешности инклюзивного процесса в образовании / С. В. Алехина, М. Н. Алексеева, Е. Л. Агафонова. - Текст: непосредственный // Психологическая наука и образование. - 2011. - № 1. - С. 83-92.

- Водопьянова, Н. Е. Синдром выгорания: диагностика и профилактика / Н. Е. Водопьянова, Е. С. Старченкова. - Санкт-Петербург: Питер, 2008. - С. 336. - Текст: непосредственный.

- Савенкова, Е. С. Эмоциональное выгорание педагогов дошкольного образования / Е. С. Савенкова. - Текст: электронный // Вестник науки и образования. - 2019. - № 10-2 (64). - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/emotsionalnoe-vygoranie-pedagogov-doshkolnogo-obrazovaniya (дата обращения: 21.05.2020).

- Пак, С. Н. Основные аспекты синдрома профессионального выгорания педагогов / С. Н. Пак. - Текст: электронный // Современные проблемы науки и образования. - 2016. - № 6. - URL: http://www.science-education.ru/ru/article/ view?id=25469 (дата обращения: 21.08.2020).

- Шевцова, Т. С. Синдром эмоционального выгорания у педагогов, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья / Т. С. Шевцова, Н. Н. Коровушкина. - Текст: электронный // Проблемы современного педагогического образования. - 2018. - № 59-4. - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sindrom-emotsionalnogo-vygoraniya-u-pedagogov-rabota yuschih-s-detmi-s-ogranichennymi-vozmozhnostya mi-zdorovya (дата обращения: 21.08.2020).

- Брагина, В. Д. Особенности копинг-поведения педагогов-дефектологов на разных этапах профессионального становления личности / В. Д. Брагина, В. Н. Поникарова. - Текст: электронный // Вестник ЛГУ им. А. С. Пушкина. - 2008. - № 3 (Педагогика). - URL: https:// cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-koping-po vedeniya-pedagogov-defektologov-na-raznyh-eta pah-professionalnogo-stanovleniya-lichnosti (дата обращения: 21.07.2020).

- Минияров, В. М. Формирование копинг-стратегий педагогов в состоянии эмоционального выгорания / В. М. Минияров, Е. А. Василевская. - Текст: электронный // Известия Самарского научного центра РАН. - 2015. - № 1-2. - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-koping-strategiy-pedago-gov-v-sostoyanii-emotsionalnogo-vygoraniya (дата обращения: 27.07.2020).

- Perlman B., Hartman E. A. "Burnout": summary and future and research. J. Human relations. 1982, Vol. 14, No. 5, pp. 153-161.

- Лапина, И. А. Эмоциональное выгорание: причины, последствия / И. А. Лапина. - Текст: электронный // Молодой ученый. - 2016. - № 29 (133). - С. 331-334. - URL: https://moluch.ru/archive/133/37222/ (дата обращения: 24.08.2020).

- Райгородский, Д. Я. Практическая психодиагностика. Методики и тесты / Д. Я. Райгородский. - Самара: Бахрах-М, 2019. - С. 89. - URL: https://www.labirint.ru/books/82141/ (дата обращения: 25.08.2020). - Текст: электронный.