Эмоциональные проблемы на этапах репродуктивного выбора: от планирования до послеродовой депрессии

Автор: Русанова Н.Е., Назарова И.Б.

Журнал: Народонаселение @narodonaselenie

Рубрика: Демография: вопросы теории и практики

Статья в выпуске: 1 т.28, 2025 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена анализу основных особенностей психоэмоционального состояния женщин и его регулирования на разных этапах принятия репродуктивных решений: планирования беременности, сохранения беременности, родов. Долгое время эмоциональные особенности этих периодов оставались индивидуальной проблемой, выходящей за рамки интересов общества. При высокой нерегулируемой рождаемости эмоции обращали на себя внимание лишь в связи с состояниями, физически угрожающими жизни женщины и её последующей фертильности. Сегодня актуальность темы обусловлена институциональной равнозначностью всех вариантов репродуктивного выбора - от сознательного отказа от рождения детей, естественной беременности и самостоятельных родов до экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) с использованием донорских клеток, беременности с помощью суррогатных матерей, криоконсервации эмбрионов для «отложенных рождений». Все они характеризуются эмоциональным напряжением, смягчение которого возможно с учётом особенностей на каждом этапе репродуктивного выбора и социальной природы репродуктивных решений. В контексте пронаталистской демографической политики, предполагающей расширение масштабов социально-экономической помощи семьям с детьми, интерес вызывают две группы населения, отказывающегося от деторождения: женщины, которые боятся родов, и пациенты с бесплодием. Эмоционально проблематичен аборт, поскольку позволяет сохранить репродуктивное здоровье женщины, но часто сопровождается её личностными переживаниями. Психологическая помощь должна быть направлена, в том числе, на формирование репродуктивных установок подростков и смягчение последствий послеродовой депрессии.

Репродуктивное поведение, роды, аборт, эмоциональное здоровье, эмоционально-психологическое самочувствие

Короткий адрес: https://sciup.org/143184526

IDR: 143184526 | DOI: 10.24412/1561-7785-2025-1-40-50

Текст научной статьи Эмоциональные проблемы на этапах репродуктивного выбора: от планирования до послеродовой депрессии

Исследование выполнено за счёт гранта РНФ в рамках научного проекта № 23–28–00942. — URL: / project / 23–28–00942 / .

Сегодня эмоциональное здоровье стало самостоятельным компонентом общественного здоровья, где особая роль отводится микросоциуму («ближнему кругу»), но на практике рассматривается, как правило, в контексте общего психологического благополучия или психического здоровья, детерминанты которого «включают в себя не только индивидуальные атрибуты, например, способность управлять собственными мыслями, эмоциями, поведением и взаимодействием с другими людьми, но также социальные, культурные, экономические, политические и экологические факторы, такие, как национальная политика, социальная защита, уровень жизни, условия работы и социальная поддержка окружаю-щих»1. Такое положение согласуется с тем, что репродуктивная сфера не является сугубо личной в силу институционализации сопровождения процессов естественного воспроизводства в медицинской, законодательной сфере и чувствительности общества к беременности, рождению детей или отказу от них.

Значительный пул исследований доказывает негативную связь психоэмоциональных факторов, прежде всего переживаний, стресса на негативное течение беременности и в целом на стремление зачать и родить ребёнка. Вместе с тем доказано и обратное — положительный эмоциональный фон и позитивные эмоции во время беременности связаны со снижением риска преждевременных родов и нормальным течением беременности [1], что обусловливает важность эмоционального здоровья для женщины, желающей стать матерью, и её близких.

В контексте пронаталистской демографической политики, предполагающей расширение масштабов социальноэкономической помощи семьям с детьми, эмоциональные аспекты особенно важны для групп населения с диаметрально про- тивоположными репродуктивными намерениями: женщин, принимающих решение о сохранении или прерывании беременности, и бесплодных женщин / мужчин / родительских пар, желающих родить ребёнка. На фоне виртуальной социализации усилился вклад эмоциональных компонентов в репродуктивное поведение женщин с патологической боязнью деторождения, однако результат в этом случае влияет не столько на текущую, сколько на будущую рождаемость. С точки зрения возможности последующих рождений актуализировались эмоциональные аспекты послеродовой депрессии и репродуктивного поведения подростков. Все это приводит к необходимости исследования взаимосвязей психоэмоционального состояния и выбора в пользу или против рождения ребёнка на разных этапах принятия репродуктивных решений: планирования беременности, сохранения беременности, родов. Цель данной работы — изучение эмоциональных составляющих репродуктивного выбора представителей различных групп населения, реальных и мнимых стереотипов в отношении проблем, связанных с репродукцией.

Эмпирическая база, методы, методология

Исследование проведено на основе официальных и отраслевых статистических показателей, прямо и косвенно характеризующих российскую рождаемость за 2000– 2022 гг.,2 использована международная статистика Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)3. На основе тематической вторичной социологической информации (анализ релевантной литературы за 1990– 2023 гг.) 4 и нормативно-правовых источников регулирования психоэмоционального состояния населения в репродуктив- ный период, включая приказы Министерства здравоохранения РФ (МЗ РФ). Проанализированы работы, позволяющие рассмотреть историю проблем эмоциональнопсихологического отношения к беременности и родам (женщин фертильного возраста и общества) и оценить эмоциональнопсихологическую составляющую репродуктивного выбора женщин различных возрастов, поскольку эта сфера является одной из наиболее эмоционально чувствительных. Применён контент-анализ описания эмоционально-психологического отношения к процессу планирования беременности, течению беременности, родам и возможных последствий репродуктивного поведения и установок, обобщены результаты изучения репродуктивного выбора.

Репродуктивные установки и поведение как важная сфера для индивида и общества могут быть обусловлены традициями, общественными и легитимными нормами, культурой и ценностями общества. Общественное мнение влияет на создание стереотипов, которые в разной степени соответствуют объективной реальности, становясь позитивными и негативными. Как правило, в основе социального стереотипа находится реальный психологический феномен, представляющий один из компонентов установки восприятия, которая аккумулирует предшествующий опыт индивида в своеобразный алгоритм отношения к соответствующему объекту 5. Негативный стереотип в отношении социальной группы опасен, поскольку сформированный отрицательный образ может привести к образованию петли обратной связи в обществе, когда негативные явления усиливают друг друга (например, негативные образы группы и социальное положение группы взаимно усиливают друг друга) [2].

Эмоционально-обусловленный репродуктивный выбор и его последствия.

Даже благоприятный репродуктивный выбор — родить ребёнка и благополучное

5 Философский энциклопедический словарь. — Москва: Советская энциклопедия, 1983. — С. 654

течение беременности — без физиологических и психологических проблем, протекают с эмоциональными переживаниями и психологическими изменениями для женщины. На протяжении беременности сознание и самосознание женщин претерпевают ряд изменений: изменяется личностный статус женщины; изменяется восприятие себя как более эмпативной; эмоционально насыщенным становится образ материнства; изменяется и конкретизируется образ ребёнка, который включается в сферу самосознания женщины [3].

Одними из наиболее эмоционально сложных репродуктивных решений, являются связанные с сохранением беременности и с «нетерпением забеременеть» [4]. До сих пор, несмотря на современную эффективную контрацепцию, в мире остаётся распространённым аборт: около 60% нежелательных беременностей и 30% всех беременностей заканчиваются искусственным прерыванием6. Безопасный аборт в большинстве случаев сохраняет репродуктивное здоровье женщины, однако часто сопровождается личностными проблемами, значимость которых сохраняется десятилетиями: ухудшение психического состояния после аборта отмечалась у каждой третьей в опросе 1998 года [5]. Женщина, сделавшая аборт, может столкнуться с негативными последствиями не только медицинского, психологического, социального характера, но и духовных мучений: Церковь расценивает намеренное прерывание беременности как тяжкий грех [6]. Такое мнение для женщин может быть важным, несмотря на противоположное суждение, также существующее в обществе: государственная антиабортная политика сопутствует происходящим процессам ретрадиционализации идеологии и инструментов регулирования репродукции и сексуальности [7].

Абортная стигма приводит к отрицательным психологическим последствиям не только у самих женщин, но и у практикующих медиков, психологов и «третьих лиц», стремящихся облегчить эмоциональные страдания. В связи с этим ВОЗ рекомендует упразднить такие меры, как требование разрешения третьих лиц (мужей, партнёров, родителей или опекунов, а также органов здравоохранения), предвзятые консультации, обязательные периоды выжидания, ограничения, связанные с незамужним статусом женщины, используя для этого все современные способы распространения информации.

Ещё сильнее стигматизировано бесплодие, поскольку наличие детей и сегодня остаётся негласным условием успешности человека, социально одобряется, а невозможность родить ребёнка приводит к эмоциональным отклонениям в виде снижения самооценки, чувства собственной неполноценности и одиночества, повышенной тревожности, страхов, разводам [8]. Поскольку вопрос деторождения до сих пор не везде является пространством исключительно приватных решений, бездетность делает нормой обязательное материнство, а бесплодие становится маркером «социальной дефектности», «вина» за которую явно или скрыто перекладывается на женщину, усугубляя ещё и психологические проблемы [9].

По мнению врачей, у 5–10% женщин, которые в течение долгого времени не могут забеременеть, диагностируется психологическое бесплодие (идиопатическое), главной особенностью которого является невозможность зачатия при отсутствии объективных причин. В группу риска входят финансово обеспеченные женщины 30–35 лет, сосредоточенные на карьере и постоянном профессиональном самосовершенствовании, а также эмоционально незрелые женщины, сильно зависимые от мнения окружающих7. При длительном и безрезультатном лечении от бесплодия возникает «кризис бесплодия», связанный с проблемой неполноценности и «социальной незаконченности» [10], нарушается эмоциональная сфера брака. Программы ВРТ, особенно с участием третьих лиц (репродуктивное донорство, суррогатное материнство), ещё больше повышают тревожность и ст ресс [11].

Расстройства эмоций из-за невозможности забеременеть связаны с тем, что потенциальные родители выпадают из психосоциальных ролей и развивают в себе социальную фобию, стигматизация которой строится на чувстве вины и в некоторых случаях косвенно поддерживается средствами массовой информации: « Я успела купить квартиру и отремонтировать дом. Но я не успела стать мамой. Жалею » 8. Женщины в бесплодных парах сообщали о плохой семейной адаптации и качестве жизни, у мужчин возникали сложности из-за психологического давления и вынужденного приспособления супружеских контактов к физиологическому циклу [12]. Такое эмоциональное бремя бесплодия свидетельствует о необходимости разносторонней психологической поддержки пациентов.

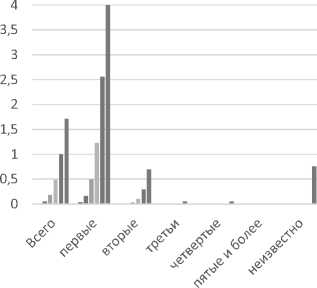

Предметом особого внимания остаётся эмоциональное здоровье подростков, только формирующих свои репродуктивные ориентиры. Подростковая беременность является глобальным явлением с хорошо известными причинами и серьёзными медицинскими, социальными и экономическими последствиями. За 2000–2023 гг. рождаемость несовершеннолетних в мире снизилась с 64,5 рождений на 1000 женщин 15–19 лет до 41,39, и, хотя показатели заметно дифференцируются по странам, а сама беременность не всегда ожидаема и желанна, у матерей возраста 12–17 лет рождаются не только первенцы. Например, в России в 2023 г. возрастной коэффициент рождаемости среди подростков 10–14 лет составил 0,1‰, 15–19 лет — 12,4‰10; в 2021 г. на долю российских матерей моложе 20 лет пришлось 3,55% всех рождений11. Число вторых и последующих рождений увеличивается с возрастом: у 19-летних матерей зафиксировано 67,35% рождений третьих детей среди матерей-подростков (359 чел.),

75,47% (40 чел.) — четвёртых детей и единственный в этой возрастной группе пятый ребенок (рис. 1а).

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Illlll

■ 16 лет ■ 17 лет ■ 18 лет ■ 19 лет

■ 14 лет ■ 15 лет

Рис. 1б. Структура родившихся живыми у подростков по возрасту матери и очередности рождений среди женщин всех возрастов (%)

Рис. 1а. Структура родившихся живыми у подростков по возрасту матери и очередности рождений среди женщин 14–19 лет (%)

Рис. 1. Структура родившихся по возрасту матери и очерёдности рождений у матерей-подростков в РФ

Fig. 1. Structure of births according to the age of mother and the order of births among adolescent mothers in the Russian Federation

Источник. Естественное движение населения Российской Федерации в 2021 году. — Москва : Росстат. — С. 18. — URL: / (дата обращения: 02.12.2024).

Бесплодие в подростковом возрасте всегда было менее актуально, поскольку в большинстве случаев выявлялось после нескольких лет супружеских контактов. Совершенствование диагностических возможностей репродуктологии «омолодило» эту патологию, однако расширение информационных контактов способствовало тому, что подростки не только спокойно воспринимают возможные трудности с появлением на свет желанных детей, но и учитывают их в новых социокультурных прокреативных нормах, обусловленных принципиальной возможностью медикализации процессов зачатия, беременности и родов [13].

Женщины испытывают страх как перед первыми родами, в том числе, исходя из имеющихся стереотипов, основанных на обобщении чужого опыта, и своего не- удачного опыта предыдущих родов. В первом случае речь идёт прежде всего о токо-фобии — беспричинном страхе перед родами у женщин, стремящихся избежать родов, несмотря на желание иметь детей. Неудачные, сложные, травмирующие первые роды также вселяют в женщину страх, например, была установлена связь между экстренным кесаревым сечением и вакуум-экстракцией плода в ходе первых родов с возрастающим риском страха последующих родов. При этом ситуация усугублялась отсутствием социальной поддержки женщины [14]. Расстройство эмоций становится глобальной проблемой — по данным ВОЗ, депрессию испытывают более 10% беременных и только что родивших женщин во всем мире [15], а, по некоторым данным, до 25% отцов новорождённых [16].

Возможности государства по регулированию эмоционального состояния на этапах репродуктивного периода

Общественные потребности роста количества и качества рождений при сохранении репродуктивных возможностей населения обусловили усиление внимания к мерам по регулированию индивидуального физиологического процесса зачатия, родов и прерывания беременности. Все они характеризуются эмоциональным напряжением, смягчение которого возможно с учётом особенностей на каждом этапе репродуктивного выбора и социальной природы репродуктивных решений. Для всех важен «положительный опыт родов», соответствующий личным ожиданиям, подразумевающий рождение здорового ребёнка в безопасном окружении, с физической и эмоциональной поддержкой, в том числе, со стороны партнёров и доброжелательного компетентного медицинского персонала. Это требует мер на межличностном уровне (между женщиной и медицинскими работниками), а также на уровне учреждения здравоохранения и системы здравоохранения в целом12. Этому способствует включение функций по применению современных методов профилактики абортов и оказанию медицинской помощи в связи с искусственным прерыванием беременности в деятельность Центров охраны здоровья семьи и репродукции, для чего штатным расписанием предусматривается врач-психотерапевт (медицинский психолог) — не менее одной должности в отделении охраны репродуктивного здоровья, и медицинский психолог — одна должность на восемь должностей врачей-специалистов, ведущих консультативный приём в иных структурных подразделениях13.

Поскольку нормативы не распространяются на негосударственные медицинские организации, появляется возможность организовать альтернативные консультации в период беременности и родов, например, по телефону доверия. Федеральные меры дополняются региональными: например, в Тульской области предусматривается возможность для женщин в послеродовом периоде, не посещавшим школу молодых мам, обратиться к психологу по поводу послеродового невроза или депрессии14. Московская городская служба психологической помощи населению предоставляет пять бесплатных консультаций15.

Психоэмоциональные проблемы, связанные с репродуктивными планами несовершеннолетних, решаются в Центрах охраны репродуктивного здоровья подростков (ЦОРЗП), которые обеспечивают профилактическую и организационно-методическую работу, оказывают консультативную, лечебно-диагностическую, реабилитационную и социально-психологическую, юридическую, помощь подросткам в возрасте от 10 до 17 лет включительно, направленную на сохранение их репродуктивного здоровья. Функции ЦОРЗП включают оказание психологической и психотерапевтической помощи подросткам и членам их семей при наличии у подростков эмоциональных нарушений, расстройств поведения и половой идентификации, сексуального предпочтения и полоролевого поведения, нервно-психических расстройств после сексуального насилия и аборта, при нежеланной беременности. Для этого в штате предусмотрен врач-психотерапевт (одна должность) и медицинский психолог (одна должность на 25 тыс. детского населения)16.

Заключение

Современный репродуктивный выбор сопровождается эмоциональными проблемами на всех его этапах: от принятия решения о будущем рождении до послеродового периода. Репродуктивное поведение и установки, в основном, обусловлены традиционными ценностями, превалирующими в нашем обществе: ценностью семьи, детей, материнства, что, в свою очередь, сформировало основной позитивный стереотип и показатель успешности женщины — ценность наличия ребёнка. Но параллельно сохраняются и негативные стереотипы, доходящие до стигматизации с соответствующими психологическими последствиями — бесплодие трактуется как наказание, что ведёт к негативным последствиям в системе внутрисемейных коммуникаций и психологическим проблемам при лечении. Отказ от рождения ребёнка, в том числе прерывание беременности, ведёт женщину к постабортному синдрому, негативно влияет на эмоциональное самочувствие её близких и медицинских работников, участвующих в аборте. Репродуктивное донорство как одно из решений проблемы бесплодия может создавать психологические проблемы донорам, особенно если основным мотивом является потребность в материальных средствах.

Сегодня важность эмоционального состояния как элемента влияния на индивидуальный репродуктивный выбор достигла такой степени, что стала учитываться в программах обязательной медицинской помощи. Общедоступность методов современной репродуктологии увеличивает зна- чимость немедицинских аспектов при принятии решений относительно числа детей, времени их рождения. Усиление влияния эмоционально-психологических факторов рождаемости обусловило необходимость стимулирования пронаталистских репродуктивных намерений и разработки мер реализации пронаталистского репродуктивного выбора, учитывающих специфику разных групп населения со скрытым «репродуктивным потенциалом».

Численность групп, их потенциальный вклад в рождаемость и возможные меры регулирования различны. На этапе принятия решения о рождении детей две категории населения хотят иметь детей, но боятся или не могут по состоянию здоровья — это репродуктивно здоровые женщины с патологическим страхом деторождения, и бесплодные женщины и мужчины. Они могут реализовать свои намерения при условии оказания квалифицированной психологической помощи, семейной психотерапии, корректной трактовки результатов проведённых процедур и прочего.

Другую группу со специфическими эмоциональными проблемами составляют женщины, собирающиеся, по разным причинам, прервать беременность, то есть текущие репродуктивные планы антинаталист-ские, что не означает их неизменности в будущем, поэтому психологическая помощь должна быть направлена на «репродуктивный разворот» и смягчение последствий стигматизации абортов. Аналогичные меры могут быть эффективны при лечении послеродовой депрессии и формировании репродуктивных установок подростков.