Эмоциональный интеллект как показатель когнитивного функционирования у пациентов с шизофренией

Автор: Самойлова Д.Д., Барыльник Ю.Б.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Психиатрия

Статья в выпуске: 4 т.13, 2017 года.

Бесплатный доступ

Цель: проанализировать изменчивость эмоционального интеллекта как показателя когнитивного функционирования у групп пациентов с шизофренией в зависимости от длительности заболевания, длительности лечения и применяемой схемы терапии. Материал и методы. Обследованы 420 пациентов с клиническим диагнозом «Шизофрения. Параноидная форма», разделенные на группы в соответствии с длительностью заболевания и проводимой терапией. Исследование включало анализ амбулаторных и стационарных карт пациентов и применение психодиагностической шкалы «Лица Экмана». Результаты. Обнаружили улучшение изучаемого показателя в группе первичных пациентов, получающих лечение атипичными нейролептиками в сочетании с реабилитацией. Заключение. Полученные данные позволяют сделать вывод о влиянии длительности заболевания, наблюдения, а также характера проводимой терапии на изменчивость показателя эмоционального интеллекта у пациентов с параноидной формой шизофрении и могут быть использованы для выбора психотерапевтического алгоритма для данной категории больных. Полученные результаты доказывают необходимость применения опросника для оценки эмоционального интеллекта «Лица Экмана» и обязательность специфической терапии на ранних стадиях заболевания.

Реабилитация, шизофрения, эмоциональный интеллект

Короткий адрес: https://sciup.org/14918558

IDR: 14918558

Текст научной статьи Эмоциональный интеллект как показатель когнитивного функционирования у пациентов с шизофренией

фицит, как нарушения социального познания. Постепенно нарушения социального познания перестали рассматриваться как часть более общего дефицита когнитивных способностей, но стали интерпретироваться как отдельный, особый вид нарушений, значимый для понимания шизофренического дефекта.

Сложилось целое направление исследований, использующее для описания нарушений социального познания у больных шизофренией ряд моделей. Все более широкую известность приобретает модель, известная под названием «эмоциональный интеллект», которая стала логическим продолжением когнитивных теорий эмоций, представлений о наборе операций, обеспечивающих эффективность оценки переживаний и успешную регуляцию своего эмоционального состояния [1]. Понятие предложено P. Salovey, J. Mayer в 1990 г. как часть более широкого концепта «социальный интеллект» [2]. Данная модель содержит несколько причастных к распознаванию эмоций и регуляции эмоционального состояния блоков и привлекает своей четкостью, удивительной в такой плохо структурируемой области психологических феноменов, которой являются эмоции, чувства. Исследования эмоционального интеллекта при психопатологических состояниях ведутся как за рубежом, так и в нашей стране [1].

Перспективность и обоснованность использования концепта «эмоциональный интеллект» показаны во множестве работ, выполненных в рамках общей, социальной и организационной психологии. Адаптация в современном обществе, карьерный рост, отношения в семье обусловлены не только и не столько формальными способностями и когнитивным функционированием индивида, сколько определенного рода навыками, тесно связанными с эмоциональной сферой личности. В ряде исследований утверждается, что высокий уровень развития эмоционального интеллекта способствует успешности в различных сферах человеческой жизни [3]. Вместе с тем как в популярной, так и в академической литературе подчеркивается, что низкий уровень эмоционального интеллекта тесно связан с социальной дезадаптацией и прежде всего с эмоциональными расстройствами: депрессией, тревогой, различными формами отклоняющегося поведения, которые все чаще проявляются в молодом возрасте [4].

Шизофрения привлекла внимание исследователей нарушений эмоционального интеллекта в последние годы не случайно. Помимо высокой социальной значимости данного психического расстройства, обусловленной ранним началом болезненного процесса и тяжелыми социальными последствиями, важны и другие соображения [5].

На современном этапе трудности распознавания лицевой эмоциональной экспрессии определяют в качестве отличительной особенности больных шизофренией [6]. Большинство авторов трактуют этот дефицит и как фактор диспозиционной уязвимости к шизофрении [6–8]. В целом данные свидетельствуют, что больные шизофренией в сравнении со здоровыми демонстрируют недостаточность понимания лицевой экспрессии (как идентификации эмоций, так и их различения); воспринимают лицевую экспрессию типично хуже больных с депрессиями, хуже воспринимают негативные эмоции, особенно страх. При этом более заметными нарушения являются в острой стадии психоза, хотя лонгитюдные исследования говорят об устойчивом дефиците. Исследования лицевой эмоциональной экспрессии у пациентов с шизофренией сохраняют свою привлекательность для исследователей. В настоящее время изучаются последствия нарушений способности распознавать эмоциональное состояние другого человека для построения эффективной коммуникации, достижения удовлетворительной социальной адаптации и пони- жения уровня переживаемого социального стресса [6, 9].

Таким образом, эмоциональный интеллект есть необходимая для успешного социального взаимодействия способность к опознанию, пониманию эмоций и управлению ими, причем как собственных эмоций субъекта, так и эмоций других людей, распознавание и понимание их [5].

Несмотря на активный интерес общества к понятию «эмоциональный интеллект» (в связи с его ролью в адаптации и дезадаптации), систематических клинических исследований, посвященных нарушениям эмоционального интеллекта, до сих пор не проведено. Это обусловливает актуальность настоящей работы [4].

Цель: проанализировать изменчивость эмоционального интеллекта как показателя когнитивного функционирования у групп пациентов с шизофренией в зависимости от длительности заболевания, длительности лечения и применяемой схемы терапии.

Материал и методы. В исследование были включены 420 пациентов с параноидной шизофренией, находившихся на лечении и наблюдавшихся с 2011 по 2017 г. в Областной клинической психиатрической больнице им. Святой Софии, ГУЗ «Саратовский городской психоневрологический диспансер» министерства здравоохранения Саратовской области, ГУЗ «Саратовская городская клиническая больница № 2» им. В. И. Разумовского, ГУЗ «Балаковский психоневрологический диспансер» министерства здравоохранения Саратовской области. Из них 195 (46,4%) женщин и 225 (53,6%) мужчин. Средний возраст пациентов варьировался от 18 до 63 лет, в половых группах был сопоставим и составлял 37,2±2,1 года у женщин и 38,1±2,3 года у мужчин.

Пациенты (n=420) были распределены на группы в зависимости от длительности заболевания. I группа (n=19): пациенты с первым психотическим эпизодом (ППЭ); II группа (n=224): пациенты, страдающие шизофренией пять лет и более. В каждой группе в зависимости от проводимой терапии выделены по две подгруппы: IТ (n=64) и IА (n=35); IIТ (n=30) и IIА (n=62). Подгруппы IТ и IIТ получали препараты группы типичных нейролептиков; подгруппы IА и IIА получали препараты атипичных нейролептиков. В каждой подгруппе выделяли пациентов, получающих психореабилитацию: IТR (n=35) и IАR (n=62); IIТR (n=64) и IIАR (n=68), — и пациентов, которые получали терапию без психореабилитации (группы сравнения): IТ, IА, IIТ, IIА. Методами психореабилитации служили индивидуальная комплаенс-терапия, а также психообразовательная работа с пациентами и их родственниками в виде краткого психосоциального вмешательства с использованием пособия, разработанного автором. Используемый метод комплаенс-терапии в разработанной нами модификации включал подготовительные беседы с пациентом и четыре сессии собственно комплаенс-терапии.

Обследование пациентов проводилось динамически и состояло из четырех этапов наблюдения: стационарного этапа (при купировании острой психотической симптоматики, перед выпиской) и еще трех раз с частотой один раз в год на амбулаторном этапе. Так как отсутствовали статистически достоверные различия на соседних этапах, для анализа взяты только I и IV этапы. Исследование включало анализ амбулаторных и стационарных карт пациентов и применение психодиагностической шкалы «Лица Экмана» [10]. Шкала «Лица Экмана» применяется для определения эмоционального интеллекта, способности невербально распознавать отдельные эмоции по фотографиям как одного из важнейших показателей когнитивной функции пациентов.

Вариационно-статистическую обработку результатов исследования проводили с использованием пакета прикладных программ Statistica 10.0 с применением описательной статистики. Использовали параметрический (формат данных — средняя арифметическая и ошибка средней — М±m) при нормальном распределении признаков и непараметрический (формат данных — медиана — Ме, групповая Ме — GMe) независимо от типа распределения методы. Определяли амплитуду (А — min-max), стандартное отклонение (s), доверительный интервал (ДИ), межквартильный размах (25-й и 75-й процентили), коэффициент вариации (Сv%). Изменчивость считали низкой при Cv<10, средней при Cv от 11 до 25% и высокой при Cv>26%. Различия считали статистически значимыми при 95, 99 и 99,9%-м порогах вероятности.

Для каждой переменной и фактора введены два показателя: «порядок» и «эффект».

«Порядок»=1: «неправильный порядок» (с нарастанием этапа уменьшается значение признака), отличие значений в паре групп статистически значимо; «Порядок»=2: порядок любой, отличие значений в паре групп статистически незначимо; «Порядок»=3: «правильный порядок» (с нарастанием этапа увеличивается значение признака), отличие значений в паре групп статистически значимо.

«Эффект»=1: значение на IV этапе меньше, чем на I этапе, отличие значений статистически значимо (лечение привело к ухудшению состояния пациента); «Эффект»=2: отличие значений на IV и I этапах статистически незначимо (нейтральный эффект); «Эффект»=3: значение на IV этапе больше, чем на I этапе, отличие значений статистически значимо (ле- чение привело к положительному эффекту). Величину эффекта определяли по формуле:

Средний балл до лечения - Средний балл после лечения R (средний эффект) =------------------------------------------------

Стандартное отклонение до лечения

Эффект считали малым при R<0,2; умеренным при R=0,2–0,5; средним при R=0,5–0,8; сильным при R>0,8.

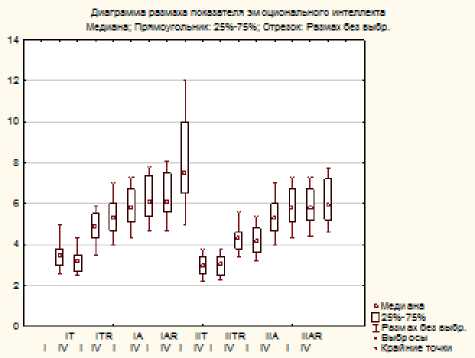

Результаты. В зависимости от проводимой терапии показатель эмоционального интеллекта пациентов с шизофренией отличается. В I группе (первый психотический эпизод) изменчивость эмоционального интеллекта в ответ на проводимое лечение выражена значительнее по сравнению со II группой (длительность заболевания 5 лет и выше). Так, в IT подгруппе состояние изучаемого показателя оценивалось в среднем в 3,4 балла, на IV этапе балл (3,6 балла), оценивающий состояние эмоционального интеллекта пациентов, был ниже на 0,4 по сравнению с I этапом (3,2 балла) (эффект отрицательный) (табл. 1).

При добавлении реабилитации показатель увеличился до 4,8 балла на I этапе наблюдения и до 5,4 балла на IV этапе (s=1,6), различия статистически значимы (р<0,05), эффект составил 0,4 (умеренный эффект).

В IA подгруппе изучаемый показатель составил 5,9 балла на I этапе и увеличился до 6,3 балла на IV этапе, различия статистически значимы (р<0,05), что говорит о благоприятном влиянии атипичных нейролептиков (эффект умеренный=0,2, s=2,0). При добавлении реабилитационных мероприятий (IAR подгруппа) уровень эмоционального интеллекта составил 6,4 балла на I этапе наблюдения и увеличился до 8,1 балла на IV этапе (эффект средний=0,8, s=2,1), различия статистически значимы (р<0,05).

Во II группе пациентов с соответствующим лечением средние баллы состояния эмоционального интеллекта пациентов значительно ниже, что объясняется

Таблица 1

Эмоциональный интеллект пациентов в исследуемых группах на I и IV этапах наблюдения (баллы)

|

Группа |

Этап |

Min |

Max |

M |

m |

s |

Me |

ДИ -95 |

ДИ +95 |

25% |

75% |

Cv% |

p |

|

I |

2,6 |

5,0 |

3,6 |

0,3 |

0,8 |

3,0 |

4,2 |

3,4 |

3,0 |

3,8 |

23,1 |

||

|

IT |

IV |

2,5 |

4,3 |

3,2 |

0,2 |

0,6 |

2,8 |

3,6 |

3,2 |

2,7 |

3,5 |

17,5 |

0,04 |

|

I |

3,5 |

5,9 |

4,8 |

0,2 |

0,8 |

4,3 |

5,4 |

4,9 |

4,3 |

5,5 |

16,3 |

||

|

ITR |

IV |

4,0 |

7,0 |

5,4 |

0,3 |

0,9 |

4,7 |

6,1 |

5,3 |

4,7 |

6,0 |

17,6 |

0,02 |

|

I |

4,3 |

7,3 |

5,9 |

0,3 |

1,0 |

5,1 |

6,6 |

5,8 |

5,1 |

6,7 |

16,9 |

||

|

IA |

IV |

4,7 |

7,8 |

6,3 |

0,4 |

1,1 |

5,5 |

7,1 |

6,1 |

5,4 |

7,4 |

17,9 |

0,03 |

|

I |

4,7 |

8,1 |

6,4 |

0,4 |

1,1 |

5,5 |

7,2 |

6,1 |

5,6 |

7,5 |

17,9 |

||

|

IAR |

IV |

5,0 |

12,0 |

8,1 |

0,7 |

2,3 |

6,4 |

9,8 |

7,5 |

6,5 |

10,0 |

16,0 |

0,01 |

|

I |

2,2 |

3,8 |

3,0 |

0,2 |

0,5 |

2,6 |

3,4 |

3,0 |

2,6 |

3,4 |

17,2 |

||

|

IIT |

IV |

2,3 |

3,8 |

3,0 |

0,2 |

0,5 |

2,6 |

3,4 |

3,1 |

2,5 |

3,4 |

17,0 |

0,8 |

|

I |

3,4 |

5,6 |

4,3 |

0,2 |

0,7 |

3,8 |

4,8 |

4,3 |

3,8 |

4,6 |

15,9 |

||

|

IITR |

IV |

3,2 |

5,4 |

4,4 |

0,2 |

0,7 |

3,7 |

4,7 |

4,2 |

3,6 |

4,8 |

17,8 |

0,06 |

|

I |

4,0 |

7,0 |

5,4 |

0,3 |

0,9 |

4,7 |

6,1 |

5,3 |

4,7 |

6,0 |

17,6 |

||

|

IIA |

IV |

4,3 |

7,3 |

5,9 |

0,3 |

1,0 |

5,1 |

6,6 |

5,8 |

5,1 |

6,7 |

16,9 |

0,04 |

|

I |

4,4 |

7,3 |

5,9 |

0,3 |

1,0 |

5,2 |

6,6 |

5,8 |

5,2 |

6,7 |

16,4 |

||

|

IIAR |

IV |

4,6 |

7,7 |

6,2 |

0,3 |

1,1 |

5,5 |

6,8 |

6,0 |

5,2 |

7,2 |

17,2 |

0,04 |

П р и м еч а н и е : р — различия между I и IV этапами наблюдения.

Таблица 2

Влияние изучаемых факторов на показатели эмоционального интеллекта по шкале «Лица Экмана» на I и IV этапах наблюдения (GMe)

|

Фактор |

Пары групп |

Этап наблюдения |

Р |

|

|

I |

IV |

|||

|

Нейролептик |

T |

4,0* |

4,0* |

0,8 |

|

A |

6,0* |

6,7* |

0,03 |

|

|

Реабилитация |

нет |

4,5* |

4,6* |

0,09 |

|

есть |

5,4* |

6,0* |

0,04 |

|

|

Длительность заболевания |

>5 лет |

4,7* |

4,8* |

0,08 |

|

ППЭ |

5,2* |

5,8* |

0,04 |

|

П р и м еч а н и е : * — различия параметров в зависимости от применяемого фактора в пределах этапа; р — различия параметров в зависимости от этапа; стрелками обозначены вектор и степень различия признаков.

Изменчивость показателя эмоционального интеллекта в исследуемых группах на I и IV этапах наблюдения длительностью заболевания. Во II группе показатели пациентов по сравнению с I группой ниже на 16,4– 23,5%, эффект в исследуемых группах был низким или умеренным и не превышал 0,25 (рисунок).

Изменчивость признаков средняя, коэффициент вариации находится в диапазоне от 15,9 до 17,9%.

При анализе степени влияния факторов на результат лечения выявлен правильный порядок в парах групп, различия статистически значимы (р<0,05). Так, при назначении пациентам типичного нейролептика эмоциональный интеллект оценивается в 4,0 балла и на I, и на IV этапе наблюдения, тогда как при терапии атипиками данный показатель в среднем составляет 6,0 и 6,7 балла на I и IV этапах соответственно (р<0,05) (табл. 2).

В паре групп с отсутствием и наличием реабилитационных программ у пациентов, получающих реабилитацию, отмечен правильный порядок между I и IV этапами наблюдения (5,4 и 6,0 балла) и различия статистически значимы (р=0,04). Состояние эмоционального интеллекта нереабилитируемых пациентов оценивается в 4,5 балла на I этапе лечения и 4,6 балла на IV этапе, различия статистически незначимы (р=0,09) (порядок нейтральный).

В зависимости от длительности заболевания также имеются различия в оценке изучаемого параметра. Так, у длительно болеющих пациентов показатель эмоционального интеллекта оценивается в 4,7 балла на I этапе наблюдения и незначительно уве- личивается на IV этапе до 4,8 балла, различия статистически незначимы (р=0,08) (порядок нейтральный).

Показатель состояния пациентов с первым психотическим эпизодом статистически значимо выше и на I этапе лечения (5,2 балла), и на IV этапе (5,8 балла), различия статистически значимы (р<0,05) (порядок правильный).

Обсуждение. Таким образом, установлены вектор и степень значимости изменения показателей эмоционального интеллекта пациентов с параноидной шизофренией в зависимости от таких факторов, как длительность заболевания, длительность лечения, вид нейролептика, а также наличие в лечебном комплексе психореабилитационных мероприятий.

При анализе результатов исследования в обеих группах в зависимости от изучаемых факторов наиболее высокие показатели отмечались в группе пациентов с первым психотическим эпизодом, получающих терапию атипичными нейролептиками. При этом наилучшие показатели лечения отмечены у пациентов данной группы на IV этапе, при сочетании проводимой терапии атипиками с реабилитацией.

Заключение. Полученные данные позволяют сделать вывод об изменчивости показателя эмоционального интеллекта у пациентов с параноидной формой шизофрении под влиянием длительности заболевания, наблюдения, а также характера проводимой терапии. У пациентов с ППЭ показатель эмоционального интеллекта по шкале «Лица Экмана» увеличился к концу наблюдения наиболее значимо по сравнению с длительно болеющими, что говорит о наиболее впечатляющем влиянии терапии в исследуемой группе по сравнению с группой сравнения. Полученные результаты доказывают необходимость своевременного применения данного опросника как метода выбора терапевтического алгоритма на ранних стадиях заболевания для данной категории больных.

Список литературы Эмоциональный интеллект как показатель когнитивного функционирования у пациентов с шизофренией

- Рычкова О. В., Федорова А. П., Приймак М.А. Нарушения социального интеллекта и клиническая симптоматика при шизофрении. Социальная и клиническая психиатрия 2011; 21 (3): 10-21

- Salovey Р, Sluyter DJ. Emotional development and emotional intelligence. NY, 1997

- Гоулман Д. Эмоциональный интеллект. М.: ACT, 2008; 478 с.

- Плужников И. В. Нарушения эмоционального интеллекта при расстройствах аффективного спектра и шизофрении. Вестник Томского государственного университета 2009; 329). (URL: http://cyberleninka.rU/article/n/narusheniya-emotsionalnogo-intellekta-pri-rasstroystvah-affek-tivnogo-spektra-i-shizofrenii (15.10.2017)

- Рычкова О. В., Соина Н.А., Гуревич ГЛ. Эмоциональный интеллект при шизофрении. Бюллетень ВСНЦ СО РАМН 2013; 6 (94): 59-64

- Рычкова О. В. Исследование социального познания при шизофрении. Консультативная психология и психотерапия 2013; 1: 63-89

- Kohler CG, Walker JB, Martin EA, et al. Facial emotion perception in schizophrenia: Metaanalytic review. Schizophr Bull 2010; 36: 1009-19

- Bediou B, Asri F, Brunelin J, et al. Emotion recognition and genetic vulnerability for schizophrenia. Br J Psychiatry 2007; 191: 126-30

- Jaracz J, Grzechowiak M, Raczkowiak L, et al. Facial emotion recognition in schizophrenia: neuropsychological and psy-chosocial correlates. Annals of General Psychiatry 2010; 9: 206

- Ekman P, Friesen W. & Tomkins S. Facial affect scoring technique: a first validity study. Semiotica 1971; 3: 37-58.